自然语境下中日对于请求的拒绝表达的对比研究

万姝琪 杨娟

摘 要:近年来,学术界在中日拒绝表达方面已经从语用论、对比研究等方面进行了探讨,但是大部分研究采用的是非自然对话方式,所以结论也有其局限性。因此,通过对比中日各一部电视剧,以更为自然的“电视剧对话”为材料对拒绝表达进行研究更具有说服力,通过研究力求发现中国人和日本人在请求场合中,面对不同对象拒绝表达方式的使用倾向,同时找出中日在拒绝表达使用中产生不同倾向的原因。

关键词:拒绝表达;中日对比;意义公式;使用频率

在日常生活中,所有人都需要经常面对被请求的情况,由于文化和社会背景的原因,非日语母语者容易误用日语拒绝表达,让日语母语者听起来有不协调感。因此作为日语专业的学生,必须明确中日拒绝表达的特征。本文将通过电视剧的对话,根据不同的场合研究中日拒绝表达,分析中国人和日本人表示拒绝时,使用怎样的方法和手段,同时研究产生两者异同的原因的文化根源。借此更好地了解日语语言的规律,提高日语学习效率,为两国的友好交流做出贡献。

一、先行研究

进入1990年以后,在日语教育和社会语言学领域,关于语言行为的研究很多,其中,关于“拒绝”的语言行为,从很多视角进行了探讨。但是研究多以角色扮演、谈话完成测试的方式进行。这些不能说是自然会话,并且,有关中文的拒绝表达的体系性研究很少。在中日两国语言中拒绝语言行为的不同点上,应该很大程度上是由于文化因素造成的,但到底存在着怎样的文化差异呢?这就是本文想解决的问题。

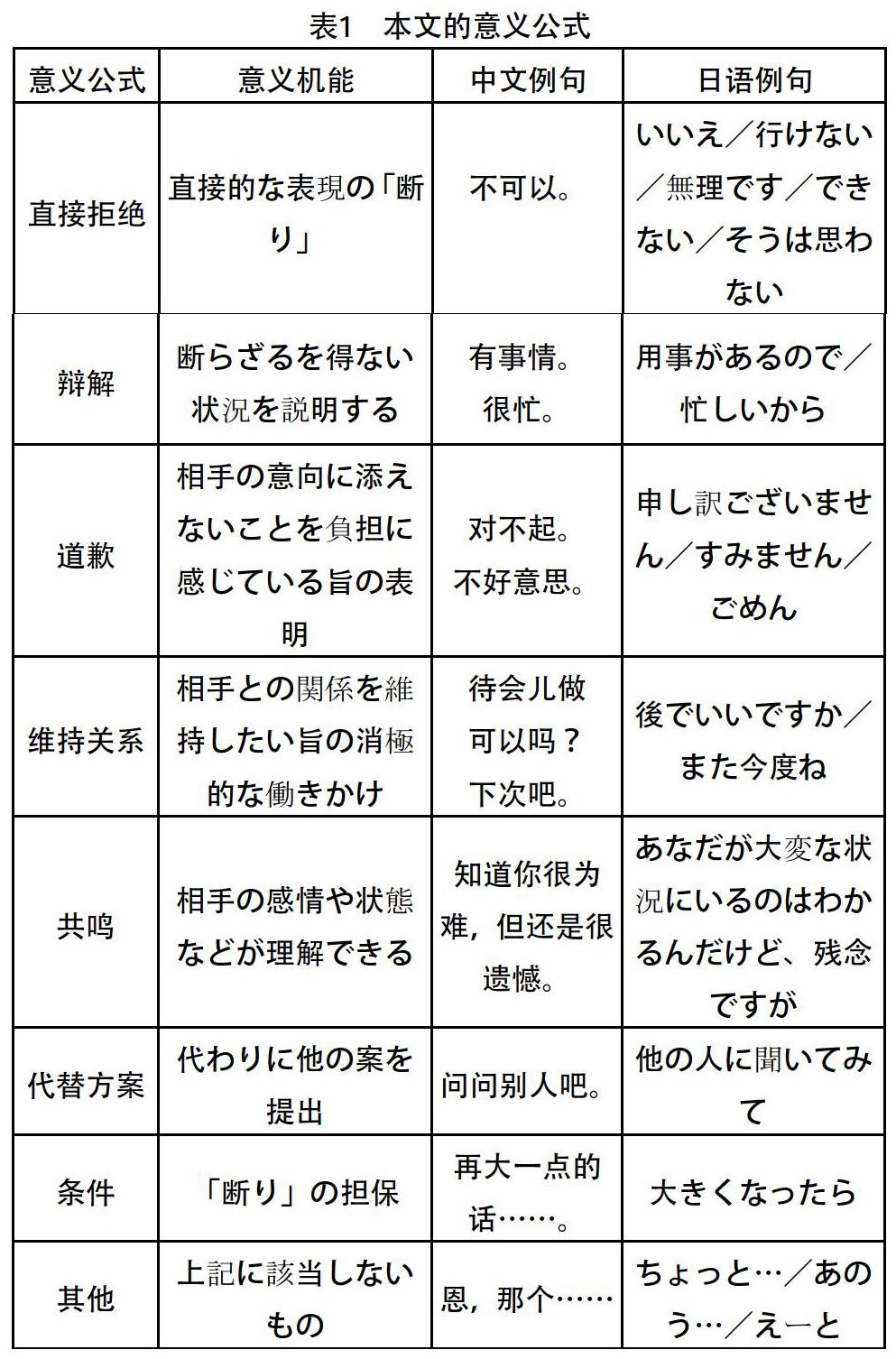

在关于拒绝表达的先行研究中,大部分使用意义公式这一概念来分析表现形式。生驹等(1993)认为意义公式大致分为“直接的拒绝”和“间接的拒绝”两种,除此之外也存在好意的反应和共鸣等,作为“拒绝”的附带发言被当作“拒绝附属物”。根据藤森(1995)的说法,拒绝意义公式是指构成拒绝说话行为的最小功能单位,是根据“谢罪”、“辩解”、“代替方案”等当人表示拒绝时使用的语言,根据其意义进行分类。因此,本文参考了生驹志村(1993)和藤森(1996)和等的“意义公式”的分类,使其与中文对应的同时,进行了以下分类。

二、拒绝表达的中日对照

所谓交流就是说话者通过语言,向对方传达自己的想法和信息。因此,社会位置、年龄、性别等要素对语言行为产生了影响。为了更直观的研究语言行为,本文采取电视剧会话作为研究对象,如表2。

根据先行研究和调查结果,说话者面临的场合分为请求、劝诱、邀请三个方面。但本文将以相对于请求的拒绝表达为中心,从对话对象的上下关系、亲疏关系探讨两种语言的异同。首先从意义公式的出现顺序分析两种语言的拒绝语言行为的特征。

(一)对于请求的拒绝表达的意义公式出现规律

根据此次的调查,制作了语料库。其中最常见的是“道歉先行型”、“辩解先行型”、“拒绝先行型”这三种模式。

例:中文

A:能不能借我点钱呢?

B:对不起,我最近也没什么钱…(道歉先行型)

B:我最近也没什么钱,所以对不起。(辩解先行型)

B:我借不了,不好意思。(拒绝先行型)

日语

A:明日、代わりに出勤してくれますか。

B:すみません、明日用事があるので…(道歉先行型)

B:明日用事があるので、行かないです。(辩解先行型)

B:私は行かないです。すみません。(拒绝先行型)

本文将以“道歉先行型”、“辩解先行型”、“拒绝先行型”等大的分类进行研究。

(二)上亲、同亲和下亲的情况

本文通过调查将中日两国的请求表现详细分为“请求关系亲密的上级者”、“请求关系亲密的同位”、“请求关系亲密的下级者”、“请求关系不亲近的上级者”、“请求不亲近的同位”、“请求不亲近的下级者”6种,然后找出各自的特点来弥补先行研究的缺点。通过对电视剧的会话资料的分析,得出了表3的结论。

根据表3,面对上级亲密对象时,中国人和日本人的拒绝语言行为集中在“道歉先行型”上,全部为60%。另外,中国人比日本人更常用“辩解先行型”。中国人和日本人都不经常使用“拒绝先行型”。面对同等亲密的对象时,中国人和日本人的拒绝语言行为主要是“辩解先行型”,中国人比日本人更倾向于“辩解先行型”(中国人65%、日本人55%)。“拒绝先行型”的使用频率日本人比中国人高(日本人20%、中国人10%)。对晚辈亲密的对象时,日本人经常使用“道歉先行型”,中国人则是“辩解先行型”。另外,日本人完全不使用“拒绝先行型”。

(三)上疏、同疏和下疏的情况

与表3相同,通过对电视剧的会话资料的分析,得出了表4的结论。

根据表4,对上级不亲近的对象,中国人和日本人的拒绝语言行为几乎不用 “拒绝先行型”表达,大部分用在“道歉先行型”。在对待同位不亲近的对象时,日本人集中于“道歉先行型”和“辩解先行型”,分别是42%和58%,“拒绝先行型”完全没有使用,但是中国人集中于“拒绝先行型”(49%)。对于晚辈不亲近的对象,日本人最喜欢“道歉先行型”,不经常使用“辩解先行型”和“拒绝先行型”。中国人的“辩解先行型”的使用频度比日本人高。

(四)两种情况的异同点

通过以上的分析,可以看出中国人和日本人在面对长辈亲密和不亲密的对象时,都集中于“道歉先行型”。面对与之同等的亲近对象和不亲近对象时,中国人和日本人的拒绝语言行为主要是“辩解先行型”。对上级亲近的对象和上级不亲近的对象,中国人和日本人都不太使用“拒绝先行型”,不过,对上级不亲近的对象,“拒绝先行型”完全没使用。并且,對待晚辈亲密的对象,日本人和中国人都会增加“辩解先行型”的使用,此时,日本人完全不使用“拒绝先行型”。

日本人在对待不亲近的对象时,比同等亲密的对象更好地使用“道歉先行型”,“拒绝先行型”完全没使用。中国人对同等不亲近的对象能很好地使用“拒绝先行型”,“辩解先行型”的使用较少。

三、中日拒绝表达异同因素

从分析结果来看,中日拒绝表达出现不同的原因分为三种。

一是自然环境的不同。日本是被海包围的岛国,国土面积狭窄但人口众多。在这样的自然环境中,日本主要农作物水稻的栽培讲究人与人之间相互合作,相互扶持遵循共同秩序,日本人有着很强的倾向,重视交往的人的关系,委婉的“拒绝”表现。中国地域广阔,比起日本的小型集体作业,采用分散的农活,人与人之间的依赖度相对较低。

二是民族构成的不同。日本是单一民族的国家,在历史背景下日本人的道德标准、社会的构成和规格也在全日本范围内统一,在这样的团体中,“心传心”是日本人向往的交流最高境界。中国是一个多民族国家,宗教、生活习惯和社会结构复杂多样,在此基础上,肯定和否定很难达成特定的社会性协议,不说清楚会造成误解,造成意思的不完全传达。并且,中国村落没有像日本村落一样具备共同意识,人口的流动性高,家族间的矛盾发生,转移到其他的村落,因此,中国人的集体意识变得淡薄了。

三是思维方式的不同。日本人的语言在多数的情况下并不是真正的想法,而是根据习惯,为了营造更加和谐的人际关系,保护对方的面子的行为。反过来,中国人想用言词表现真的心情,中国人更注重表达事实的作用。

参考文獻:

[1] 生駒知子?志村明彦.英語かろ日本語へのプラグマテイック·トランスファ-?断り」といラ発話行為について[ J].日本語教育学会,1993:41-52.

[2] 藤森弘子.日本語学習者に見られるプラグマテイック·トランスファ-?断り」行為の場合[J].日本語教育学会,1995:79-89.

[3] 刘珏.拒绝行为的语用学研究—中日文化中拒绝性话语的对比研究[M].南开大学出版社,2013:43-50.

作者简介:

万姝琪 出生年月:19980316 民族:汉 性别:女 学历:本科大四 研究方向:日语语言学、对比语言学

杨娟 出生年月:19870601 民族:土家 性别:女 学历:研究生 职称:讲师 研究方向:日语语言学、对比语言学

★ 课题:2018年度湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目(湘教通(2018)147号)校级:2018-2020 项目编号:201817