渊薮与佚存

书画家王翔

王翔,字天逸,湖南岳阳人,中央美术学院硕士、南京艺术学院美术学博士生。现为中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,湖南省花鸟画协会理事、副秘书长,湖南省书法家协会行书委员会委员,永和书社成员,“湖南三百工程”文艺人才,任教于湖南理工学院美术学院。国画作品入展入选首届“湖南·中国画双年展”、“美丽中国”纪念改革开放40周年全国中国画展、“神圣长白”全国中国画展、“和谐燕赵 红色太行”全国中国山水画作品展、第16届亚运会“激情盛会·翰墨流芳”全国中国画展、第二届中国山水画双年展、“泾上丹青”全国中国画展;书法作品入展首届中国书法兰亭奖、全国第四届楹联书法大展(获“全国奖”)、全国第五届楹联书法大展、全国第八届中青年书法篆刻展览、西泠印社第二届国际书法篆刻作品展等展览。著有《叩开书法艺术之门——张猛龙》《王翔山水画集》。

没有一条道路是重复的。艺术之道更应是如此。

这几年,每一次在王翔兄长的画室里看他的中国画作品时,我都会想同一个问题,中国画首先涉及“可见性”,人们却常常被拘囿在能看到的东西上,被限制在能去的地方,许多的欣赏就变成了观看,许多的成长就变成后退,那王翔在传统而庞杂的水墨形式里会走一条怎样的道路,要打开一个如何的世界?答案尚如冰山般还沉在海面之下,我却越来越难以搜罗出对应的词汇解读,即使是感性的、无知无畏的。

回首相识近20年的时间轨迹,我们有太多相似的成长经历,会在偶尔之间模糊各自的视线。虽然在艺术的两条不同跑道,但王翔总是领跑在前。去天津学书法、去北京学绘画、由书法转中国画、央美硕士毕业、调入湖南理工学院美术学院执教、考上南艺的博士……走过的每一步脚印里,轻与重,起与落,个中甘苦自知,能意会的旁人如我等三五好友,也无从真正体悟到他所拥有的欢愉与悲戚,悦动与痛颤。在这个所有人削尖身体变成分母的时代,低调笃实拙朴的他是执意要做变成分子的人。

在紛杂当下与积淀传统中求变谈何容易,不跋山涉水,不身心錾入,不魂牵梦萦,都难言其可能性。这种变,需要体量,需要力度,需要天赋与勤奋,需要对世界对时间对生命对文化精神根系的真正洞察与穿透、释放与回收。有时,我在欣赏王翔前行的身姿时,实则也会不由自主地省思自我。

对一个有抱负的艺术家而言,要跨越很多的沟壑坎坷,经历很多的误入歧途,甚至他自己也是一道摆在眼前的深渊。这深渊令人目眩,望而却步,似乎费尽毕生心力,都无法填补那看不见底的空缺。那一刻,他们是孤独和绝望的。但王翔走过的每一步,似乎都有一种强大的心性力量支撑着,行我所行,没有犹疑和摇摆,不去思谋所谓的退路,如此内心刚毅之人,不是没有孤独和绝望,而是智慧地拆解了它们,让它们在某个瞬间获得最大限度的稀释与解救。无形的心性之力,让解救变得庞大而有形,让暗夜行走也变得从容且自信。

于是,我不得不说,王翔是自带光芒的。他带给相知的朋友,永远是温暖向上的正能量。

趋光取暖是很多人的本能。我记不清有多少个夜晚,坐在他的画室里,喝茶,畅谈,有时也会短暂沉默。沉默之际,我能听到杯盏中茶水溢漾的声音,看到纸上一笔一墨展肢屈体的身影。过去是他从京城学习归来,现在是我从省城过去,在他创办的天逸艺校七楼辟出的画室里,光把那些夜晚照明,把墙上地上的画作照亮,把纸上密实折叠的长线短皴照彻,也把我们交谈的那些语词、思想照耀。他的画室变得越来越拥挤,笔墨纸砚、画册、古人文论、叠挂铺地的画作,连同来往知交的身影。有时候,他的大写意就占领了室内的半壁山河。走在那“半壁山河”之上,他就是那山林间的侠隐者,是水流旁的垂髫稚子,是树影遮映的亭院里抬头仰望星空的人。

有段时间去画室,王翔说起他近段在画丈二尺的大写意,常常画到凌晨两三点,趁着体内有股旺盛的气力。他踩在大宣纸上,给大写意的紫藤补墨着色。浓浓淡淡的墨色在宣纸上洇染,往四处细微地攀延。那一刻,我有些恍惚,仿佛看到紫藤花枝向上升起,紫色花瓣散入夜空,变成闪烁的星辰。这是我唯一一次见他执笔作画。他的动作之间,有的是坚定、超然、成竹、祛俗。

墨与色、黑与白,就是时间派遣而来与王翔对话的使者。他们混迹于尘世间,在空旷中彼此慰藉。有时我会想,水墨所铺展、洇湿、浸染出来的所有物事和形象,是不是世界的本原,是不是显示了物的内在生命。他呈现的树、墙、石桥、瓦檐、山谷、流水、看不见的人,都在墨色里藏掖了最内在的生命秘密。这些所在,是我们与天地万物与时间逝留会合的地方,也保留着他提供给我们的看得见看不见的渊薮与佚存。

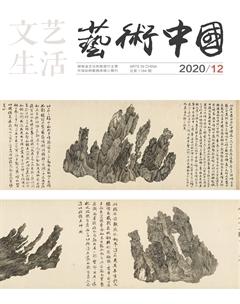

由书入画,王翔的笔墨功夫是公认的好。他少年起习书,拿过兰亭大奖,入过国展、美展,是少有的中国书协与中国美协双会员。著名美术评论家王鲁湘曾赞誉他转入山水画中的线条“有内在的弹性”“立得住,挺得住”“有苍茫之气”,令几位名师“耸然动容”。这当然不仅是千锤百炼才有的硬功夫,更是用心用情涵养出来的真本事。尤为难得的是,王翔由书入画的穿越之旅,是从书法到花鸟进而山水,三种样式的作品都上过国家级的展览,这在当代青年书画家中屈指可数,既可视作艺术创作上的越阶递进,也是艺术认知上的自信穿透。无论读他的神农山、官鹅沟、渭源写生,还是我喜欢的丘壑流泉、秋林远黛和溪江烟霞,以及芭蕉、紫藤、古松的大写意等,都能清晰地见出他功力之深。书法的积淀,“照应”着山水的浑厚、花鸟的生动、大写意的气与势。笔墨之间,折射出来的是大胆、大势、大气、大法和正大。每一块石头的屹立、每一处沟壑的生长、每一道嶙峋峡谷的绵延、每一缕山涧的潺湲,全都因为心意的灌注,有了生命的葳蕤神貌、郁勃气概和纯真性情。

艺术如何走才会远?艺术走多远才是远?那些技法技巧的东西在漫长时间里是作旁壁观还是唯它独尊?有一次和王翔谈到这个话题时,他引用了徐复观的一句话:“如果拒绝以‘玄的心态进入中国艺术,将始终不得其门而入。”是的,艺术有许多不同阶层的门槛石,有一块就清清楚楚地标注着“玄之又玄,众妙之门”。玄是中国传统文化中的精髓与骨相,艺术家的生命情态、精神气质、心性清浊,都将被它鉴定画押。他接着说,艺术所有的技术关系都来自中国的文化精神,真正要深入体会艺术之意象、留白、取势、诗书画印四位一体,可能要穷尽艺术人一生的心力,最后才能在内观外化、意象幽冥中完成优秀的艺术作品,才能真正技进乎道,达夷险之情,体权变之道!

他的言说是多年刻苦求学的顿悟,是指向远方和未来的,这一下就拉开了与许多同道同行者的距离和高下。艺术的践行离开了深邈的体悟指引,离开了沉积的文以化之,再好的技术也难化腐朽为神奇。我们常听书画界反复论辩着书画同源、体用之道,但归根到底,根本的、内在的“体”与表象的、外在的、第二性的“用”是需要血肉相生,才能成其为伟大,才能“万物同宇而异体,无宜而有用”。当然还可以追究到一个人的“心之本体”。这些年来,王翔像他笔下的山川大地、花草林丛、溪泉河流,暗自吸蓄着浓烈凶悍的阳光,继而纯粹天真地扫荡着世间平庸的一切。来自艺术的光,让他变得通体剔透而又孔武有力。

对一个画家来说,时间和空间是必须面对的亘古命题。照应好时空關系,作品的内质就会变得沉甸,变得有质感有厚度有弹力。从不同时期的创作来看,王翔一直在不断调试着“照应”的能力,从之初山水画面的密实感,向近来的虚实相生流变。空间的恰适度,是对画家心境艺境的最好诠释,也是打开更多供人学会欣赏、让人悦目赏心的窗口。我期待他的变,永远是进行时,而不是过去时;也期待他的变,在经典传统中走出一条清逸奇俊、镀铬个人印记的腾跃之路。艺术的永恒魅力,就是在变化变通变互中渊薮,也在变异变幻变复中佚存。

去年九月,他如愿以偿考上南京艺术学院博士,闯进美术史研究的天地,这种梳理与探寻,我们可视之为他给那座艺术的通天塔铆实固基。每每听他对历代画家画论作点评与拂扫,言简意赅却驱散人对绘画领域认知的雾霾,像是为一条幽长的通道打亮一束光,点燃一盏灯。他是发光者,总有人需要光,看到光,辨清来处与去路。他是个对现实的超然者,常常固守画室而拒绝过度交际,我突然想明白,他并不是要把自己藏起来,或者说,这种藏,并不是后退,而是向前更快地奔跑。

和王翔的多年交往可以用“深厚、敦谊”命名。他身上那种超然物外的笃定朴实、执著不移的艺术探寻,让人着迷亲近,也叫人策进激奋。从书法到绘画,他走的是一条墨色的葳蕤之路,他深深感念学艺途中遇见的每位师长的苛严和爱护。当他把目光笃定地投向艺术的茫茫原野之上,生命、艺术的价值与意义,就在开合、起伏、往来、立卧、进退之间,在黑白各色长短虚实线条里,在形与物、浓与淡、远与近、白日与黑夜的交替、掩护与对抗之中,向自身和世界慢慢打开。

(沈念,1979年1月出生,湖南岳阳人。现为中国作家协会会员、湖南省作家协会副主席。)