从判例要旨到指导案例

——法秩序一致性视野下的判例制度演绎

黄源盛 施 奕

一、 引 言

判例研究,不论在过往还是当今,都是相当受关注的课题。问题是,“判例”一词在中文世界是个多义且浮动的术语,有英美法系的判例,有欧陆法系德日等国的判例,有传统中国的先例,也有民国时期的判例要旨制等。为了避免陷于混淆与争议,行文之前,有必要对此等相关名相先为界定。

所谓“判例”,泛泛而言,系指裁判上的先例。英美法系国家强调“先例拘束原则”(stare decisis),即类似的案件须做类似的判决,在法源上亦以判例法为主,制定法不过是为补充普通法(common law)的不足而制定而已,仍居于补充的地位,此种语境下的判例可称之为“狭义的判例”或“典型的判例”。而欧陆法系国家,由于继受罗马法的结果,采取的是成文法模式,各国法院在处理案件时,需严格遵守法典中的有关规定,判例仅系重要的补充法源,此种类型的判例可称为“类判例制度”。另有所谓的“判例要旨”,乃经由司法行政的运作,对案件事实和判决理由尽可能地压缩与概括,于原判决文中择要采辑,形成最能体现判决实质精神的简短摘要,(1)参见武乾:《中国近代判例制度及其特征》,载《现代法学》2001年第2期。可以说是介于成文法与判例法之间的一种独特的文本体裁,姑且称为“广义的判例”或“非典型的判例”。至于传统中国,与判例有关的概念相当多,且各概念之间有不同含义,同一概念在不同时期指涉也互异,不完全等同于当代法学判例的概念,倘要强加比拟,或可将其称为“最广义的判例”或“泛判例制”。

自古以来,不分中外,任何政权,基于国家社会整体秩序一致性的要求,在司法上无不致力追求“同案同判”的境界,至于如何妥适解决此问题,实难以期待固定方法,往往随着各国历史文化传统、经济社会阶段、法制发展状况的不同而为权变。以中国来讲,自清末民初法制变革以来,大理院时期(1912—1928)以判例要旨制为诸多无法可依的社会生活建章立制,“判例”之影即借西方判例法(case law)之名,成为中华法系旧制的还魂。1928—1949年间国民政府最高法院的判例文化,则承袭大理院的判例要旨制,以迄于1949年后的中国台湾地区。中国大陆则于2010年正式启动案例指导制度,(2)在2010年12月《最高人民法院关于案例指导工作的规定》正式确定案例指导制度前,各地推行的制度中称谓有多种,如先例判决、案例判决、判例指导、参阅案例、指导案例、典型案例和示范案例等。即便其基本上被定位为“一种法律适用的活动和制度”,(3)刘作翔:《我国为什么要实行案例指导制度》,载《法律适用》2006年第8期。类似观点如“案例指导制度应当定位为一种法律适用机制”,参见左卫民、陈明国:《中国特色案例指导制度研究》,北京大学出版社2014年版,第148-149页。并已然在司法实践中彰显其作用,但作为一个亦新亦旧的制度,不论在学术界还是实务界仍存在着较多的争论。

案例指导制度其本质为何?与传统中华法系所谓“最广义的判例”有何关联?与西法东渐后民国的“判例要旨制”又有何联系与区隔?成文法国家是否需要判例制度?案例指导制度的生成路径及现实意义为何?如何看待案例指导制度与各国判例制度间的同与异?它在法秩序统一上能发挥什么样的功能?在法治实践中又应有何种之定位?有关这方面的研究论证文献虽不可谓少,但仍有诸多核心之处有待深入探讨。本文拟以判例制度为中心,以法秩序为切入点,对照20世纪上半叶民初大理院及国民政府最高法院时期的判例要旨制,从法史及法理的面向,围绕以上诸般问题展开论述。

二、 法秩序基本原理及其离散与统一

从法制的发展进程看,不论欧陆法系或英美法系国家,法秩序的一致性都关乎法治、平等、公正等基本价值的追求,也关乎国家治理秩序的实现,既有着强烈的现实意义,又有着永恒的时代意义。为了维持裁判的一致性、持续性且达成法的安定性,自19世纪以来,判例法国家也以成文法对整个判例法体系进行完善,国会立法如与判例法冲突,则可用成文法修正甚至废止判例法;(4)参见王泽鉴主编:《英美法导论》,台北元照出版公司2010年版,第145-153页。而在传统的成文法国家,原本来自英美法的“类判例制度”也日益受到重视,虽未取得法源上的确切地位,但仍多以一贯的见解、向来的判决见解或判决先例、最高裁判所判例集等形式,在事实上成为一种统一法律适用的重要手段。

(一) 法秩序统一的基本法理出发点

一方面,法秩序是指人文世界在自然和社会进程中,为建构正义的价值理念,普遍存在着的某种程度的一致性、连续性与确定性。(5)参见[美]E.博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社2004年版,第228页。它代表着一个群体,甚至一个国家中的大多数认同,以价值为内涵,指引、限制或促进个体的行动。可以说,在某种普遍接受的正义价值纽带下,原先的群体将成为一种互相认可和接受的共同体,这种述理能力和衡量标准的共通性和包容性,就是共同体的核心价值,也构成了整个集体中共同行动的秩序。(6)参见施奕:《“知法”与“明理”——基于“法官知法”之思辨》,载《高大法学论丛》2019年第1期。国家的存在,即是顺从于这样一种既有的共同秩序,又着力于稳定甚至塑造新的秩序。议礼、制度、考文,乃至于“车同轨,书同文,行同伦”,(7)《礼记·中庸》载“子曰:‘愚而好自用,贱而好自专,生乎今之世,反古之道。如此者,灾及其身者也。’非天子,不议礼,不制度,不考文。今天下车同轨,书同文,行同伦。虽有其位,苟无其德,不敢作礼乐焉;虽有其德,苟无其位,亦不敢作礼乐焉”。案:议礼即议定礼法的是非与对错,制度即制定法度的标准,考文即考订文字的标准,行同伦谓行为合乎同一的标准。自古皆然。而法,作为维持国家秩序最具科学性的创造,从其诞生时起,就承载着在各方面统一国家制度、塑造统一秩序的重要任务。

另一方面,所谓“不患寡而患不均”,以正义为内核而统一的法秩序也呼应着人民对“公平”最原始素朴的呼唤,它意味着尽管个体的条件、家庭背景、经济地位、社会阶层有所不同,但在生活生产中人民希望国家能够做到“一视同仁”而“一断于法”。换个说法,法秩序是以民族共同体的力量和高度为目标,将散落于各个方向的追求和思想加以集中。(8)参见Vgl.Engisch, Die Einheit der Rechtordnung, 1935, S. 93-94. 转引自陈少青:《法秩序的统一性与违法判断的相对性》,载《法学家》2016年第3期。故而,国家所期盼的秩序统一性和法的一致性,应当是一种人民能够具体感知、在现实生活中能够认同的统一和一致。这种统一性不仅强调立法上、行政上的统一,更重要的是,在司法这一条国家最后的防线统一适用,如果无法通过对法的适用解决具体的争议,国家“成制画一”的秩序追求和人民“一视同仁”的公平希望都将无异于缘木求鱼。

在法典化之下,系统且明确的成文法固然为法的适用提供了标尺,然而,法规范有其先天的时滞性、不周延性与抽象性,非但法律自制定公布之日起,即渐与时代脱节而难以跟上社会发展的脚步,(9)参见F.K.V. Savigny, Grundgedanken der Historischen Rechtsschule, 3. Aufl., 1965, S.13. 转引自黄建辉:《民法上之类推适用》,台湾大学法律学研究所1988年硕士学位论文。纵使对制法当时的各种纷杂世事已充分考虑,在有限的律条中也并无可能囊括一切,一些原则性的语言表达,例如民法上的合理、善意,刑法上的凶器,税法上的所得等,更无法仅仅通过条文的制定就能明确其内涵与外延,这些问题都需要司法者运用适当的法学思维方法,对法与具体的事实进行涵摄,通过狭义的法律解释阐明暧昧难明的律文,或做价值补充以使不确定的法律概念与概括条款得以具体化,或从事类推适用等法律续造以填补漏洞,但在这一过程中,囿于出发点的不同和技术操作上的不同,不同地域、不同背景的法官对于事物本质或法律规范又或有着不同的解读,在这样客观存在的成文法问题面前,如何在每一个具体事件的司法实践中维护符合立法本旨的相对统一,似乎难有划一的标准答案,唯有实事求是地根据国家当下的法制环境、历史文化传统而施以不同的应对,才有可能作出妥适的选择。

(二) 两大法系法秩序的离散与统一

实际上,法本身在各个时代、个别群体中有其不同的表达方式,相应地,在法律的适用上求同之道也各有其不同。英美法系与欧陆法系作为当今世界上的两大主流法系,适用上最大的区别,即是对于判例所采取态度的不同。所谓的“判例”,在英美法系国家是指对事实适用法律的法院见解而言,判例集所刊载的判例,乃详细记载双方当事人所争执的事实与各自的辩护意旨,再详载法院对该事实适用法律的见解,自然演化形成的判例构成了英美法的主体,在判决中所导出的规则不仅是法律的渊源,甚至就是法律的本身,(10)参见前引⑤,博登海默书,第417页。而在理性建构下,从判决中区隔的判例,则成为弥补成文法不足和统一法律适用的法律解释方式;(11)参见于同志:《案例指导研究:理论与应用》,法律出版社2018年版,第202页。司法实践上得出的最终结论,并不仅仅是一次简单的个案判断,它与各个类似判决之间差异性程度的大小,将影响整体法秩序的统一并构成社会治理的风险。

在数理上,“离散程度”(measures of dispersion)一般用于随机地观测变量各个取值之间的差异程度,并被作为衡量风险大小的指标。在以判例为法的英美法中,职业的司法者透过对案件事实的正确把握,将一项由先例所提炼出来的论断视同一项法则,并将其适用于后一个类似的情境之中,(12)参见[美]艾德华·H.列维:《法律推理引论》,庄重译,中国政法大学出版社2002年版,第3页。如此一来,此前多样化的判例在事实上构成了法的散点,为处理各种新生的问题提供了指引,这些离散的司法案例看似各自为政,但在其制度运作下,几乎绝大多数的新案件都能够从中寻得较为贴近的先例作为适用的依据。亦即,一方面,在英美法中,因判例而构成了一个相对去中心化的区块链,在这个以判例为法源的系统中,并没有一个中心化适用的固定法条,取而代之的是,每一个待解决的问题都有着更多的参考据点,这种解决方式看似离散,实际上在经过大量先例而集合成整体的法秩序上,每一个相关的判决之间却有着较小的偏差值。另一方面,由上议院、上诉法院(在美国为最高法院和州最高法院)等创立和变更判例的机制适时地为既有判例提供了新陈代谢的管道,各层级的下级法院区别前后两事件的事实是否类似往往通过纯熟的“辨别异同的技术”(art of distinguishing),(13)所谓“辨别异同的技术”,系指将引作判例的案件和正在审理的案件之间,在事实和法律要点上的区别予以指明的一种技巧,它是判例法更新和发展的重要途径。参见江勇等:《案例指导制度的理论与实践探索》,中国法制出版社2013年版,第162-163页。运用模拟、归纳、演绎等推理法律技术准确地解决各个具体问题。具体而言,如图1所示。

在图1中,每一个实心黑点均代表之前的各种判例,也代表着各个散在的法,诸多的判例总和构成了国家和社会的整体法秩序。而新的案件如同白点,虽然并没有明确的依据,但是在娴熟掌握判决先例的法官面前,其所作出的判断实际上并不会有太大的偏离。(14)当然,在日益出现融合的趋势中,英美法同样有着许多的成文法,例如信托法、土地登记法、遗产管理法、原子核装置法等。

图1 判例法中的散点和统一(法的散点)

至于成文法中的法律和统一情形,由图2可以看出。其中每一条实线均代表一个作出具体规定的成文法,诸多的线条使得整个国家和社会的整体法秩序的边界得以明晰,而新的案件只能在因成文法的局限性而产生的较多空白处,由法官作出裁判。(15)在欧陆法系国家,上级法院的判决实际上也存在着类似判例的作用——“欧陆法系虽然确实没有先例拘束原则,但实际上,无论是法国还是德国,下级法院都遵从上级法院的判例,否则,下级法院作出的判决就必然在上级审时被撤销。况且,现实上存在着法官升任制度的情况下,有敢于反抗上级审之勇气的人实属罕见”。参见[日]大木雅夫:《比较法》,范愉译,法律出版社2006年版,第126页。国家试图以整齐划一的明确律条对生活中的具体秩序作出规定,即便是旨在细化适用的解释也并非仅仅针对个案作出,仍然具有法统一适用的倾向,因此,在成文法国家的法秩序多由成文法划定其界限,并多在根本法中,直接以成文的法律为准据进行审判,例如《德国基本法》第97条“法官应独立行使职权,并只服从法律”,《日本国宪法》第76条“所有法官依良心独立行使职权,只受本宪法及法律的拘束”。(16)与之相类似,《中华人民共和国宪法》第131条规定“人民法院依照法律规定独立行使审判权”。在这种以法律为司法适用依据的前提下,法条不可避免地成为一切司法裁判的中心。看似成文法为法律的具体适用划定了明确的界限,但是线性成文法与生俱来的时滞性、不周延性和抽象性,并不能真正为法律适用带来统一性,纵然最终亦可通过各种程序和制度保障一个相对统一的法秩序,但是在这种“法的条框”秩序下,无疑有着更多法条所不及的“疏”与“漏”,同时,也将出现更大的“标准偏差”。

图2 成文法中的法律和统一(法的条框)

由此可知,观察判例法或成文法体系下所构成的法律整体秩序,二者实际上都将国家与人民的活动框限在一个相对稳固的大范围之内。不过,在判例法体系中,由诸多判例所展现出的散在性,实际上构成了一个具有相当灵活性和规范性的法秩序,日益积累的先例如同砂石一般,较为紧密地填充在整个法秩序之中,先例既是指引,又是限制,新的判决在其四周均有类似判决,一个精于掌握先例的法官能够很灵巧地将新的判决落子其中,从而使得新旧案件的结果较为一致;至于在一些全新的案件或较新的领域,英美法因为缺乏判例的自然积累,一般经由制定成文法的方式来补充其不足。而在法典化国家中,由于成文法本身的先天缺陷、立法数量及质量的局限、制定时间不同所造成法之间的脱节等因素,单独依靠条条框框的律文,很难构建出一种紧密的结构。很多时候,看似有固定明确边界的法秩序,其实在具体适用中都仅仅提供了法制化的框架,稳定却不可避免地略显粗线条。为此,两大法系在发展过程中都不约而同地向对方进行借鉴,以相互取长补短。欧陆法系最为显著的变化,即是为了维持裁判的一致性、持续性,达成法的安定性,不断地向英美法系判例制度取经。当然,其最终目标是寻求法律适用上的统一,而直接路径则是寻找司法上的一致性。

三、 从同案同判到跨法律部门适用的一致性

法律精神上所标榜的平等原则,其基本意义在于“相同的事件需做相同的处理,不同的事件则做不同的处理”。而基于法律安定性的要求,司法机关所为的裁判,无不期望嗣后受理同类案件时能够依同一意旨而为裁判,此不仅为维持法律的公平、树立司法威信所必须,同时也为现行经济体制下的基本要求。论者有谓:“实质意义上的法治国家,就是司法国家。”(17)翁岳生:《行政法与现代法治国家》,作者1982年自版,第392页。实际上,与相对静态普遍性的立法相比,司法本身就是一种动态性、特殊性的法实践,它需要不断地在具体生活事实中维护法秩序,它需要由特定的司法者独立完成对具体生活事实的裁判,它需要将法的强制力加诸对特殊的具体生活事实之上。在一个以法治建构秩序的国家中,司法所承担的不仅仅是解决个案争议的问题,而是司法将成为立法和行政上一个具有“价值追求”的绳尺,它将透过动态、持续、一致的判断而落实人民的“司法保障请求权”,(18)参见Christoph Degenhart, Staatsrecht I Staatsorganisationrecht, 21. Auflage, C. F. Miller, 2005, S.140.从而对立法和司法提出更高的要求,并由此确保一个公平而可预期的法秩序。所以,从这个视角出发,如果没有司法上的一致性,那么,所谓的法秩序统一即无存在可能。究其实,法秩序一致性系由正义思想所推论而得,尚非逻辑上演绎的一致,而系评价上的、公理上的一致性,(19)参见[德]拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第51页。这就有赖司法上的一致性来达成。

(一) 司法秩序上的三种一致性

一般来说,一方面,司法秩序上的一致性,无非是指法院在认定事实、适用法律、作出裁判中的一致性,它内在地要求三种一致:时间先后上的一致、司法系统间纵向与横向的一致、各法域(部门法)之间的司法一致。

另一方面,“法的安定性,是指法律秩序的确定、清楚和可信赖,这是法治国家的要求”。(20)Christoph Degenhart, Staatsrecht I Staatsorganisationrecht, 21. Auflage, C. F. Miller,2005, S.142.司法秩序在时间先后上的一致,即为法律在确定性、安定性上的最基本要求,成文法固然具有不可避免的时滞性,但是法律仍然必须以其安定性维系国家整体秩序的一致。法安定性是制度公正性的一部分,(21)参见[德]魏德士:《法理学》,丁小春、吴越译,法律出版社2003年版,第111页。它意味着在作为法源的成文法表述范围内,不同时间所作出的司法裁判,除了保证在适用程序、事实认定、法律适用以及行使自由裁量权、最终作出裁判上具有一致性,同时也要求在具体的条文变动之后,司法裁判仍然能够在法律原则和宪法框架内保持相对的一致性,甚至在法律变动的新旧衔接期,司法仍然能够恰如其分地对具体个案作出符合立法目的的判决。

一个国家司法秩序的维持,其实际执行者乃是宪法框架下的一整套司法系统(狭义司法系统),包括最基本的法院设置(在中国仅有普通法院,但同为欧陆法国家的法国有行政法院与普通法院之别,德国则有财税法院、社会法院、劳动法院等各种专门法院)、检察制度、(22)《中华人民共和国宪法》第134条单独设置检察院作为法律监督机关,属于与法院“分工负责,互相配合,互相制约”专门机关。然而在成文法国家,检察机关一般均隶属行政权,其代表国家对违法事件行使公诉权,启动相应的司法程序。审级制度、上诉制度、再审制度等。在这些基本司法系统的协同运转下,无不追求着纵向与横向的一致:(各种)法院的设置、检察权的配属都在横向追求司法秩序的一致;上诉制度的目的之一就在于统一裁判,(23)参见[德]穆泽拉克:《德国民事诉讼法基础教程》,周翠译,中国政法大学出版社2005年版,第293页。再审制度亦然;司法上的法律解释制度则是在宪法的框架内采取的一种灵活方式,对纵向或横向中可能出现的“原则重要性提案”以及“歧异提案”等不一致进行统一解释。

众所周知,法律的核心价值是追求正义,而所谓“正义”,要言之,即是“恰到好处”,它要求同等情形或者极为相似的情形应予以平等对待。因为一个制度若要恰如其分地完成其职能,就不仅要力求实现正义,而且还需致力于创造秩序。(24)参见前引⑤,博登海默书,第330页。前述的“时间先后上的一致”以及“司法系统间纵向与横向的一致”,实际上更多地指向解决同一法制度框架下的同案同判问题,它要求在不同时间对类似的案件作出类似的判决。2002年的云南何鹏案与2006年的广东许霆案可以用来举例。2002年,何鹏利用农业银行计算机系统故障,盗刷现金429 700元,被云南省高级人民法院二审驳回上诉,维持无期徒刑原判,后于2009年由云南高院再审,将刑期减为8年零6个月。(25)参见云南省高级人民法院刑事判决书〔2009〕云高刑再终字第8号。2006年,许霆利用ATM机故障漏洞取款,取出17.5万元,一审被判无期徒刑,二审维持,重审后改判5年有期徒刑并处罚金2万元。(26)参见广东省广州市中级人民法院刑事判决书〔2008〕穗中法刑二重字第2号。同样地,设置于不同地区的法院对于类似事实亦应当作出类似判决,例如被誉为“打假三剑客”之一的葛瑞,分别在郑州市管城区、中原区、邙山区的药店分别购买了200多元的假药“头孢曲松”,其后分别在三个基层法院起诉这三家药店,结果三个不同的法院作出了三种不同的判决。(27)管城区法院的判决认为:原告不是以生活消费为目的,而是为了索赔购买商品,故驳回了葛锐的诉讼请求。中原区法院的判决认为:原告不能提供证据证明其购药行为是为了治病,故原告与被告之间的民事行为无效。判决结果是,被告应当返还原告货款,原告应当返还被告的商品,鉴于商品是假货予以没收,诉讼费原被告各承担一半。邙山区法院的判决认为:原告(葛锐)提供的证据不足以证明被告销售的商品是假药,故驳回原告的诉讼请求。

此外,司法在面对类似案件时,行使自由裁量权同样应有其一致性。以案情类似、罪名完全相同的多起受虐妇女杀夫案为例,由于法官行使自由裁量权的不同,导致量刑幅度悬殊:重者以故意杀人罪判处死缓(2002年李胜萍案),判处有期徒刑14年(上海王长芸杀夫案),(28)王长芸案有关情况参见上海市浦东新区人民法院〔2006〕浦刑初字第174号。轻者则判处有期徒刑3年(2003年张永清案,2005年刘颖案则缓期5年)。(29)张永清案,参见黑龙江省大庆市中级人民法院〔2003〕庆刑一初字第50号;刘颖案,参见“中国法院网”,https://www.chinacourt.org/article/detail/2006/05/id/205251.shtml,最后访问日期:2020年5月1日。虽然上诉制度、再审制度等可以为这些偏差值极大的案件提供一些纠偏的机会,但是,在上诉、再审制度中所花费的救济成本、司法资源及其对一致性带来的巨大偏差,无疑地,将影响法的正义性,也将动摇法治秩序的基础,甚至最终引发人民对司法公信力的质疑。

(二) 跨法律部门适用的一致性

法秩序是一个由许多规范所构成的体系,此一体系的统一性,是由这些规范所拥有的相同效力基础所构成。在一般情况下,如果法律要适用于某个具体的个案,往往需要靠解释。(30)参见H. L. A. Hart: The Concept of Law, New York: Oxford University Press, 2nd ed.1997, p.204.而法律的解释应当在民法、行政法、刑法等各种法律部门之间保持整体法秩序的一致性,亦即在跨法律部门或多法律部门之现象中对法律进行解释时,应避免出现矛盾。论者提出,“法秩序的统一性已成为法解释学的当然前提,这不仅是因为法解释学本身要求具有体系上的统一性(外在体系),法规范此一认识对象本身也要求具有统一的秩序(内在体系)”。(31)[奥]Eugen Ehrlich(E. エールリッヒ):《法律的論理》,[日]河上倫逸等译,みすず書房1987年版,第116页以下。当具体个案需要不同法律部门之间进行交叉判断时,如何对其进行一个符合整体法秩序、具有一致性的解释是必要的,这并不能简单理解为规范冲突,更无法通过新法优于旧法、上位法优于一般法或特别法优于普通法的法理进行解决。在跨法律部门适用中,具体事实或某一行为或将因各法规范目的不同而产生不同的法律效果,(32)自卡尔·恩吉施(K.Engisch)提出“法秩序的统一性要求排除法规范之间的矛盾,排除法规范之间的矛盾要求违法判断的统一性”这一命题以来,违法一元论一直处于通说地位。参见[日]京藤哲久:《法秩序の統一性と違法判断の相対性》,载内藤谦等编:《平野龍一先生古稀祝賀論文集》上卷,有斐阁1990年版,第191页。由此而生的冲突亦将引发较大的争议。

以2017年由最高人民法院提审的第一起税务案件为例。广州德发房产建设有限公司诉广州市地方税务局第一稽查局税务处理决定案,(33)中华人民共和国最高人民法院行政判决书〔2015〕行提字第13号。系因民法与行政法的适用冲突而生,其中的一个核心争议,即为民法上拍卖行为的效力与行政法上税务机关行使核定权的效力,应如何认定与如何行使?民法上合法有效的拍卖行为是否可成为税法上合法有效的行为?是否以此交易基础作为计税的依据?

即便看似区隔较为明显的民法与刑法之间,同样存在着这样的适用问题,在“帅英骗保案”中,(34)参见何海宁:《难倒法官的骗保案》,载《南方周末》2005年4月14日。依据2011年10月中华人民共和国国务院新闻办公室发布《中国特色社会主义法律体系》白皮书,保险法应属于民法商法部门。四川省达州市的帅英于1998、2000年两度为其77岁的母亲投仅限于70岁以下的“康宁终身保险”,其母在2003年3月间因摔跤突发脑溢血不治身亡,帅家获得27万元理赔金。嗣后,帅英因涉嫌触犯保险诈骗罪遭刑事拘留,渠县人民检察院作出不起诉决定,而达州市检察院复议此案时,另行指定大竹县检察院提起公诉,大竹县人民法院一审宣判帅英无罪之后,检察机关又向达州市中院提起抗诉,并上呈至最高人民法院及最高人民检察院。(35)参见前引,何海宁文。此案之所以引起如此巨大的争议,问题关键点在1995年《中华人民共和国保险法》第12条、(36)2002年10月28日修订的《中华人民共和国保险法》第12条规定:“……保险标的是指作为保险对象的财产及其有关利益或者人的寿命和身体。”第53条(37)2002年10月28日修订的《中华人民共和国保险法》第54条规定:“投保人申报的被保险人年龄不真实,并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的,保险人可以解除合同,并在扣除手续费后,向投保人退还保险费,但是自合同成立之日起逾二年的除外。”该条文在2009年修订保险法后改定于第16条第3项“自合同成立之日起超过二年的,保险人不得解除合同”。与《中华人民共和国刑法》第198条(38)2002年12月28日修订的《中华人民共和国刑法》第198条规定,保险诈骗罪“有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金……”。的法规范冲突,亦即,在保险法上已合法有效的合同,得否因投保人故意隐瞒而产生触犯刑法上的法效果?或者说,刑法可否重新认定民法上的这种行为?

在民商经济法与行政法领域,此类问题亦同样明显。如在税款滞纳金的理解上,《中华人民共和国税收征管法》第32条规定,纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。制定在后的《中华人民共和国行政强制法》〔2011〕第45条则规定,行政机关依法作出金钱给付义务的行政决定,当事人逾期不履行的,行政机关可以依法加处罚款或者滞纳金。加处罚款或者滞纳金的标准应当告知当事人。加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额。虽然在2012年8月12日,国家税务总局就此问题作出明确答复,认为“税收滞纳金的加收,按照征管法执行,不适用行政强制法。不存在是否能超出税款本金的问题”。但是在司法实践中,法院的判决亦多有不同,或认为应适用行政强制法,(39)参见广州市中级人民法院行政判决〔2013〕穗中法行初字第21号;济南市中级人民法院二审民事判决〔2019〕鲁01民终4926号。或认为应适用作为特别法的税收征管法。(40)参见海口市龙华区人民法院行政判决〔2017〕琼0106行初2号;南宁市中级人民法院二审行政判决〔2015〕南市行一终字第110号。在税收刑法与税收行政法上同样存在着类似的问题,《中华人民共和国刑法》第201条的逃税罪,本质上即具有“双重违法性”,即同时违反了税收行政法规和刑法法规,逃税罪的行为人须同时承担行政责任和刑责。

司法上三个一致性的追求,既是法律价值本质的彰显,又是法律呼应时代变迁而主动作出的响应,如何在法律的适用中坚持和保证这三个一致性,既是对成文法传统的考验,也是对中国社会主义法治成果的鉴证。而在当下不同部门法律交叉日益增多的复杂经济生活中,如果仅仅认为统一法律的解释适用就能避免同案不同判,(41)参见陈杭平:《论“同案不同判”的产生与识别》,载《当代法学》2012年第5期。似乎过于狭隘;法律的统一解释,在目前涉及各种跨法律部门的事实面前,仍然有着更紧迫的要求。如果说,同案不同判的问题或因我国大陆地区法治起步较晚、发展较缓,以致仍有司法环境不够理想、独立审判缺乏充分保障、司法人员素质有待提升(42)参见前引,于同志书,第101页。等因素的影响,那么,在法治快速发展、社会经济生活日益纷繁的时期,如何跨法律部门适用法律,或将成为统一法律解释适用的一个重要的指标。

四、 判例文化的原始基因及民国判例要旨制度

日光之下无新事,事实类同的案件出现法官适用法律的见解歧异,不是偶然发生的司法现象,不是当代才出现的司法现象,不是只有特定国家法院才会发生的司法现象,也不是只有某种法系才会发生的司法现象,所以各国都会寻求制度性的解决方法。(43)参见李念祖:《以先例尊重替代判例拘束——从大法官释字第687号解释谈起》,载《法令月刊》2014年第1期。在欧陆法系国家中,类判例制度即成为整个司法系统中的一个重要环节,既为成文法的立法局限性提供了有效的补充,又成为既有法律条文实际运用中的必要参考线。在中国历史上,也存在着别具特色的制度性解决方法。

(一) 中华法系中“最广义判例”的源流与递嬗

揆诸史事,中国在晚清变法修律之后引进了欧陆法,但是于悠远的中华法系传承里,在国家治理和人民的社会经济生活中,“判例”一直扮演着重要角色,有学者认为此种现象即彰显了中华法系有成文法与判例法并列的“混合法”传统;(44)参见前引,江勇等书,第126页。甚至有学者认为“中国向来是判例法国家,甚似英美法系制度”,“民国后,在十八年民法未颁布以前,除一二部分外,支配人民法律生活的,全赖判例”。(45)居正:《司法党化问题》,载《东方杂志》1935年第10期。虽然这些讲法,涉及“判例”的多义性与相对浮动性,未必全然中的,但毫无疑问的是,在中华法系形成之初,“先例”确实是作为源头且奠定了整个中华法系的逻辑基础,并由此揭开了模拟推理、归纳推理和演绎推理在中国语境下法律适用中的幕布。

环顾古今,不论哪个法律体系,在没有逻辑的根基下几乎是不可能操作的。(46)参见Marisa Iglesias Vila, Facing judicial discretion: Legal knowledge and right answers revisited, Kluwer Academic publishers, 2001, p. 109.中华法系在成文法生成前已经具有了相对系统化的归纳方式和较为精细化的适用技术,为达成对于相同的事实、相同的案件应该要相同处理,以满足人民对于公平正义的素朴追求,主其事者所采取的正是一种原始的“先例制度”。《左传·昭公六年》(前536)载叔向谓,“昔先王议事以制,不为刑辟”,意即从前先王并不预先公布法律来明确罪或非罪的界限,对于何种罪行应受何种刑罚亦并无明文,全赖审判者仔细地度量案件的因果、轻重以及一切有关的规范,进而作出判断,而不是机械地适用法律的条文了事。这一时期流传的吕刑、五刑之所以强调“刑”,正是因为“刑”乃是当时寻求国家法度处罚方式上的关键度量,在墨、劓、剕、宫、大辟的类型化区分下,(47)《尚书·吕刑》载:“墨罚之属千。劓罚之属千,刖罚之属五百,宫罚之属三百,大辟之罚其属二百。五刑之属三千。”即墨刑、劓刑下各有判例一千,刖刑下判例五百,宫刑下有判例三百,大辟下有判例二百。《周礼·秋官·司寇》亦有谓“司刑掌五刑之法,以丽万民之罪;墨罪五百,劓罪五百,宫罪五百,刖罪五百,杀罪五百。若司寇断狱弊讼,则以五刑之法诏刑罚而以辩罪之轻重”。国家的刑罚制度变得齐整,而诸多的“例”,也因此得以在“刑”的提纲挈领之下寻求划一。

在这一基础上,因具体案件而汇成的各种旧例集,实际上成为一种“类成文法”,对此后相类似的案件起到了指引作用,构建了“以刑统例”的法律体系。(48)参见武树臣:《寻找中国的判例法》,人民出版社2018年版,第135页。同时,为适应“以刑统例”下刑名固定,先例随时增删、罪名随例之不同而机动议定的规范方式,审判者对于刑如何在不同事实之中的“依法”适用,也因循传统思维方式铺设了一条具有“典型性”的道路。先哲们通过对事物本质认识的“类推”思维,区分适用不同刑别的不同罪名,从而达到在“刑”的适用上追求“类案同刑”的结果,通过“类推”的做法,拓展了有限的“例”和“罪名”,使得笼统的刑名在司法实践中能够较为准确地适用于不同的案件。传统中国司法在判决上追求“类”与“类”的一致,即“相类似的案件需作同类的判决”是先例存在的必然。(49)参见胡兴东等编著:《判例法的两面:中国古代判例选编》,云南大学出版社2010年版,第22页。比附则不然,它是一种在刑的具体适用上对类的突破,《礼记·王制》有谓“必然其小大之比以成之”,其中大小就是量刑轻重之间的选择。比附使得“事理”和“情”等因素能融入司法推理之中,得以克服法条僵硬的弊病,使得案例的裁判可以具体化和个别化。(50)参见陈新宇:《从比附援引到罪刑法定:以规则的分析与案例的论证为中心》,北京大学出版社2007年版,第55页。故而,类(推)和比(附)作为一种专门的司法技术,都是为了在具体个案中合理地设定刑罚、统一地适用法律、公平地维系法制而生的。(51)参见郑显文:《唐代司法自由裁量权的法律规制及其实践价值》,载《法治现代化研究》2020年第1期。

远的来说,约自战国时代李悝编纂《法经》(前406)起,中国就迈入所谓成文法的时代,而先例之为用,虽不若成文法典受重视,却因人事无穷而律条有限且简约,久行于中土,如秦有廷行事,“行事”即司法成例;汉有决事比,所谓“比”,以例相比况也,即从各个案例个案的模拟法,是一种最广义的“判例”。之后,魏有科、晋有故事,“故事”者,即古代已发生效力的成例、先例;北朝后周有刑书要旨与律兼行,南朝梁、陈均取故事,宜于时者为科;隋则律令格式并行,唐于律令格式外,又有敕,均为钦定例。宋则有法寺断例,如熙宁法寺断例,元祐法寺断例,元代更将断例附入《大元通例》。时至有明一代,在万历之前,实行例与律文分立并行的专门汇编体例,至万历十三年(1585)以后,则律例并行,形成了“律为正文,例为附注”。清代依此制而完备,遂有《大清律例》体制,审判实务甚重先例,有成案、通行等,多所遵循。所谓“成案”,顾名思义就是过去的判决先例,特别指向由地方各省或中央各部对有重要意义的典型判决先例汇编而成的案例册;而所谓“通行”,据刑部的解释是“各直隶省通行,系律例内所备载,或因时制宜、或随地立法、或钦奉谕旨、或奏定章程,均宜遵照办理者”。另外,明清时期的“条例”,基本上是从“成案”中抽象出来的一般规则,比起真正的成文法律文,它具有较强的针对性与具体性。

如果说,中华法系具有“判决先例”的文化基因,诚有几分道理在。不过,这当然并不能直接导出传统中国早就有当代法学的判例之结论,只能说它们是一种“最广义的泛判例制”。

(二) 民国时期“广义判例”的呈现:判例要旨

与中华法系共生的先例制度,在清末民初法律近代化的继受过程中,并未随中华法系的消亡而失去生长的根基,反倒是在法制的缺漏与实务的需求下,继续受到倚重并持续发挥作用。(52)例如,大理院三年上字第304号判例要旨即确认《现行刑律》中特别刑法、民商事及行政法之法源效力:“本院案:民国民法典尚未颁布,前清之现行律,除制裁部分及与国体有抵触者外,当然继续有效。至前清现行律虽名为《现行刑律》,而除普通刑事部分外,关于特别刑法、民商事及行政法之规定,仍属不少,自不能以名称为刑律之故,即误会其已废。”正如学者所言,“人们在过去做出的选择,决定了他们现在可能的选择”。(53)[美]道格拉斯·C.诺斯:《经济史中的结构与变迁》,陈郁、罗华平译,上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第1-2页。晚清的变法修律虽未走上英美法系的判例法路线,但传统中华法系的先例制度仍以一种隐性基因的形式,重新在新的法制系统中获得了显性的转生。

1912年民国创建,由于各式法典尚未齐备,尤其欠缺一部独立的民法典,为应急需,当时最高审判机关的大理院乃援引习惯,或引用民法草案等当作条理,再透过判例要旨的方式,担负起“司法兼营立法”的双重任务。(54)参见黄源盛:《民初大理院与裁判》,台北元照出版公司2011年版,第170-174页。在那个年代,新式法院刚刚建制,又是采用新法时期,法官中受完整近代法学教育者为数不多,少数具有新式法学素养之士,又多被罗致于大理院,可谓精英毕集,此时,倘将法律完全委由下级法院自由适用与解释,其造成见解分歧乖舛的现象,不难想见,于是大理院乃致力于“判例要旨”的选编,以为下级法院的裁判范例,并默认“判例”的拘束力,期全国各级法院的法律见解能步入正轨与渐趋一致。想来此一举措确有其时代需求与正当性基础。

严格说来,所谓的“判例要旨”,乃属欧陆型类判例制度的衍生形态,即在判决中抽离出具有一般性的法律原则或规则,以成文的形式汇编并获得统一适用性。由民初大理院所肇始的判例要旨制度,原是仿自日本的大审院,而大审院自1891年来所集录的“大审院判例集”,只摘取“判例要旨”,没有事实。但是,日本于1921年将判例要旨制改为案例事实与法律见解合一的类判例制度,(55)在1921年前,摘录大审院判决的判决录中,仅揭示判决理由,关于案件事实并未在裁判选集中出现,以至于判决效力范围为何,无法明确认定;其后,经由学者末弘严太郎、穗积重远等人的推动,大审院关于判例编排方式,除收录上诉理由、判决理由外,也会将第一审、第二审的判决或裁定一并登载。意即其登载方式,在形式上虽先由“判例要旨”,之后才是“判决本文”。唯该判决要旨并非判决本身,而是判例集编著者所加上去的一个简单摘要。但在战后1948年制定的《日本刑事讼法》(即现行《日本刑事诉讼法》)第405条2款中,“判例”才首次作为法令用语被使用。亦即该国法官在援引判例时,必须衡量各该案件的重要事实与判例全文所撷取的重要事实相当或类同,始得为之。(56)参见[日]武岛川宜:《武岛川宜著作集》(第5卷),东京岩波书店1982年版,第304-305页。遗憾的是,民国政府并未随之改易其法统,反而以“判例要旨”的形式赓续存世。

实际上,成文法国家所称的判例制度,虽然在名称上与英美法系类似甚或相同,但从本质上言,判例要旨并非法律,亦非能取代法律,而仅起到对成文法的补充作用而已;在效力上,判例要旨一般并无规范上的拘束力,而仅具有来自于审级从属性上的事实拘束力;在其表现形式上,也与英美法中的判例并不相同,并非通过完整的判决全文呈现,而仅是简括的摘要。不过,在判例制度所衍生的判例要旨制度下,不仅具有类似成文法规范的高度抽象性,亦有着类似成文法的普遍适用性,尤其,因其在形成中所具有的最高司法行政性,更使其成为后案中得以一般化适用的“法源”。综览民初大理院时期的裁判,当一个判决被选编为判例时,几乎都附有适当的“要旨”,判决中所隐含的法律原则与意旨均体现于此。因此,有意无意间仍然带有成文法的烙印,它通过裁判要旨的形式导引法官和民众去适用,在某种程度上发挥着司法解释或法律续造的功能。(57)参见董皞主编:《中国判例解释构建之路》,中国政法大学出版社2009年版,第180页。申言之,判例要旨实际上成了成文法的重要枝干,经由司法行政的运作和认定后,前案中的一些原则或意旨从个案事实中萃取出来,成为高度抽象化的文字表述,或者说,成为另一种抽象表达的“准法律条文”。

要思索的是,民初的判例要旨制并非凭空而创,已如前述,在漫长演进的中华法系中,成文法的固定表达与先例的频繁运用,基本上孕育出向判例要旨转化的路径,并且长期在中华法系中占有重要地位,甚至因此被称为是一种独特的“混合法”。(58)参见武树臣:《中国的“混合法”——兼及中国法系在世界的地位》,载《政治与法律》1993年第2期。姑且不论这种说法是否精确,所谓的判例与成文法并行,实质上正是类似的判例要旨制度与成文法的并行。(59)学者将由具体个案中产生例的过程称为“因案生例”,即因案生例的判例形成规则,乃指司法官在具体司法活动中,针对具体案件的裁判,认为应该通过该案总结、创制特定的法律规范时,便在判决中附请定例,并经最高统治者对案件的定夺,概括出具体的、普遍使用的法律规范,此即为例。参见汪世荣:《中国古代判例研究》,中国政法大学出版社1997年版,第122页。如果要追究产生这种现象的根本原因,除了祖制家法不可轻易变动外,其实是受传统法律科学发展滞凝,以及立法技术采具体客观主义的影响。不管哪一个朝代的立法者,往往难以用抽象化的文字为各种不同事件立下规范,转而从直接产生的先例出发,经由最高统治者认定后,作为具体个案中抽离出的具有一般性的“定例”,再将之汇入国家成文法典之内,并普遍性地适用于后案,本身即可谓成文法制度下的一种立法技术。中华法系发展到明清两代时,司法技术渐趋成熟,散在的先例亦经统编与律文同列,成为国家的基本法典,(60)例如“采律例合编制的《大清律例》是一部成文法典,而不是成文法与判例法的合编”。参见陈兴良主编:《中国案例指导制度研究》,北京大学出版社2014年版,第4页。这种制度的目的虽是为追求法律见解的统一,根本思维毋宁说是源于传统的中华法律文化因子,而无须牵强附会于英美法判例制度之必要。

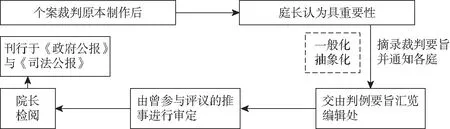

自清末于《法院编制法》第35条赋予“大理院卿有统一解释法令及必要处置之权”,判例要旨制即随大理院而生。民国初始之际,大部分的法典未及颁行,而社会秩序的维护、经济活动的运作,须臾不能或缺,大理院遂逐案酌采欧陆法系先进国家的法理,参酌习惯,权衡折中,以为判决,积聚多年,选取精华,编为判决先例,开判决要旨的先河。民国判例集的汇编,初具规模且正式出版者最早见于1919年12月刊行的《大理院判例要旨汇览》,1924年12月又出版了《大理院判例要旨汇览续编》,正、续两集共收入判例要旨计3991条之多。在当时,得由大理院长选任或聘定曾任大理院的推事担任编辑判例初稿工作,并经庭长摘取裁判要旨,送交院长检阅后,发交油印分发于各庭推事。而被选为判例者,首先需以能补充或阐明法律之不足,具有抽象规范价值者为限,并刊登于《政府公报》与《司法公报》,从而在相同事件上起到“事实上的拘束力”作用。关于大理院的“判例要旨”选编流程如图3所示。(61)依据1916年《大理院判例要旨汇览(二年度)》附录《大理院判例汇览及大理院解释文件汇览编纂规则》,判例汇览编纂形式分上、下栏,上栏附判例要旨与参考的判决例字号法令、解释号次等,下栏则为裁判原文,可知大理院原本或有出版全文的判例汇编的企图,而非仅判例要旨汇编。可能由于编辑上的精简需求,也或由于现实上为传播便利与财政艰困等因素,而只录要旨。

图3 大理院“判例要旨”的选编流程

由此看来,关于大理院的判例要旨,究其本质,既非欧陆法系如德国、日本的“类判例”,更非如英美法系的“判例法”,虽有诸多相似性或仿效这些国家的斧凿痕迹,然而,仍有如下差异:其一,大理院的判例要旨来源是判决全文中的任何部分皆可,并没有如英美法区分为具有拘束力的“主要理由”(ratio decidendi)与无拘束力的“傍论”(obiter dictun)。反观德国与1921年之后的日本所编辑的判例集,虽部分亦有整理要旨,然必附有事实与理由,且其过程仅是单纯的编辑工作,不似大理院是经由司法行政手段所选编出来的。其二,欧陆法系国家的判例汇编,虽然是依照成文法的性质进行分类编辑,但并未依循成文法的具体编目乃至具体的条文序号。至于欧陆法系或英美法系,判例的汇编通常是以原判决形成的时间作为判例编排的次序,而大理院的判例要旨汇编则不顾原判决的时间顺序,将不同时间的同类判例,全部依各类成文法或法律草案的纲目,乃至条文次序汇集在一起。其三,判例在英美法系具有法律上的拘束力,在欧陆法系则仅有事实上的拘束力,而大理院的判例要旨似乎具有“类似抽象法规”的性格,使其具有实质上的拘束力。

1928年国民政府奠基南京之初,各项立法仍属粗疏,因而仍沿袭北洋政府时期的判例要旨制。其后,各类成文法典虽已逐步整备,创设规范的必要性与需求性已大幅降低,本可以不再过度仰仗“判例要旨”,但由于各部门法大多继受自德、日等国的欧陆先进法,衡之当时国情,可谓“超前立法”,法规范与社会现实之间仍有一道深深的鸿沟,司法机关必须在其间找到一个媒合点,最高法院的判例要旨正好可以充当这个连接点,于是自然而然地该制度仍存留于国民政府,继续发挥着法律解释、价值补充与漏洞填补的功能。有关1928年以迄1949年间最高法院的“判例要旨”选编流程如图4所示。

图4 1928—1949年最高法院“判例要旨”选编流程

综观民国大理院及最高法院时期所刊行的判例要旨,所谓“判例”,类多就抽象事实所为法律之判断,甚少记载个案具体事实,偶有之,亦语焉不详。(62)参见吴明轩:《民刑事大法庭取代判例制度之商榷》,载《月旦法学杂志》2013年第221期。虽然在援用的过程中,判例要旨确实在法律规范不完备或其解释发生疑义时,发挥了界定其适用标准及范围的作用,并且以其客观上的拘束力,成为统一各级法院见解、避免裁判歧异的重要尺度。这种做法,由于合乎社会上多数人的文化传统观念,长期以来并未引起太大的争议,但终究判例要旨系由非审判机关的司法行政会议挑选,致使判例的拘束力“已超越个案具体事实,而具备类似抽象法规的性格”;若在援用时又脱离案件关键事实而通案抽象地适用判例,将失去遵循判决先例拘束原则的法理基础,无从判断是否相同案件做相同处理的原则,质变为抽象法规,从而成一由上往下之法律见解控制集体制,而为变相的“司法造法”,如此一来,不但混淆了司法判决与立法者角色的分际,也使非审判机关得以侵犯法官独立审判的权限,而有违反权力分立与审判独立等宪法上原则之虞。

五、 一条亦新亦旧的重构之路:案例指导制度

世间诸事总归因缘和合,1949年中华人民共和国成立后,“判例”并未成为法制度框架内的正式用语。然而,主观上,传统裁判先例文化的法意识仍残留未去;客观上,由于政权初肇,法制基础薄弱、立法严重不足、法学教育缺失等问题,这些都有助于久驻中华法系中的泛判例制度之复活,而案例指导也以其灵活的身段和无孔不入的渗透性,在事实上成了成文法的重要补充。

(一) 法治实践中的案例指导制度

案例制度,在2010年前虽未成定制,但其作为最高人民法院指导下级法院正确开展审判工作的重要手段,始终在审判实践中发挥着重要的作用。早在1953年和1954年,最高人民法院即在各地审判实践的基础上,针对当时较为突出的奸淫幼女案件,相继作出了《最高人民法院关于严惩强奸幼女罪犯的指示》和《最高人民法院关于处理奸淫幼女案件的经验总结和对奸淫幼女罪犯的处理意见》。1955年,鉴于刑法尚未制定而产生的罪名、刑种和量刑幅度混乱,最高法院在各级法院审结的刑事案例基础上,拟定了当时刑事审判工作通用的9类罪、92个罪名和10个刑种。1956年,全国司法审判工作会议明确提出:“要注重编纂典型判例,经审定后发给各级法院比照援引。”1962年3月,最高领导人就当时普遍存在的法制不备问题,专门指出了在新中国亦有编订案例之需要:“没有法律不行,刑法、民法一定要搞,不仅要制定法律,还要编案例。”作为对此号召的响应,同年12月,《最高人民法院关于人民法院工作若干问题的规定》中提出“总结审判工作经验,选择案例,指导工作”之明确要求。

中共十一届三中全会召开之后,随着全国人大制定通过《刑法》《刑事诉讼法》《民事诉讼法》等重要法律,最高人民法院也逐步强化司法解释和典型案例的运用,以期发挥其在指导审判实践中的规范性作用。1983年,为打击严重危害社会治安的刑事犯罪活动,最高人民法院先后分三批选编了75个刑事案例下发到各级人民法院,配合有关法律和司法解释具体指导审判实践;1985年,最高人民法院又选编了徐旭清破坏军人婚姻案等4个案例,对各级人民法院适用《中华人民共和国刑法》第181条进行具体指导。同年,具有里程碑性质的《最高人民法院公报》创刊发行,首批即发布了8个刑事、7个民事共15个案例。从此,定期定刊发布案例,成为最高人民法院指导审判工作的定制。虽然此时的案例制度尚只能称为一种“案例指导工作”,但在其创生和发展过程中,不仅对一些重大且复杂的刑事案件统一了量刑标准,为一些新出现的刑事案件的定罪量刑问题提供了范例,为审理一些在改革开放中新出现的民事、经济案件提供了依循,也在法学的研究和教学中逐渐受到重视。

非但官方在法实践过程中数度强调案例制度,学界和实务界亦颇支持在法制度框架内建立规范化的案例制度。早在1995年,广东非凡律师事务所即创办了《判例与研究》,呼吁建立中国的判例制度;学界也在20世纪90年代就开始不断撰文研究、探讨判例,呼吁应当建立完善新时期下的判例制度。(63)参见陈大刚、魏群:《论判例法方法在我国法制建设中的借鉴作用》,载《比较法研究》1988年第1期;武树臣:《判例法与我国法制建设》,载《法律科学:西北政法学院学报》1989年第1期;武树臣:《中国法律样式的反思与重构》,载《学习与探索》1994年第5期;汪世荣:《判例在中国传统法中的功能》,载《法学研究》2006年第1期;汪世荣:《补强效力与补充规则:中国案例制度的目标定位》,载《华东政法大学学报》2007第2期等。2000年以后,在理论和实践中取得一定积累和成效的案例制度,亦因其良好的可操作性,在地方的一些先行者法院中陆续得到了采用。(64)如河南省郑州市中原区人民法院率先在全国实行所谓“先例判决制度”(后更名为“典型案例指导制度”),以公告的形式发布典型案例供各庭室法官审判参考。江苏省高级人民法院于2003年发布《江苏省高级人民法院关于建立典型案例发布制度加强案例指导工作的意见》,明确提出建立和实行“典型案例指导制度”,以便指导审判实践。天津市高级人民法院也从2003年开始实施“判例指导制度”,并在《天津审判》中刊登指导民商事审判的指导案例。四川省高级人民法院则于2004年正式实行“案例指导制度”,并通过法院内部刊物发布刑事等案例,要求各下级法院予以参考借鉴。北京、上海等地也有类似做法。而就在全国各地铺开的案例指导工作方兴未艾之际,最高人民法院也在寻求将其制度化的有效途径,2004年颁布的《人民法院第二个五年改革纲要(2004—2008)》正式提出建立和完善案例指导制度,(65)《人民法院第二个五年改革纲要(2004—2008)》第13条规定:“建立和完善案例指导制度,重视指导性案例在统一法律适用标准、指导下级法院审判工作、丰富和发展法学理论等方面的作用。”而2010年出台的《最高人民法院关于案例指导工作的规定》,则意味着案例制度被真正纳入法制框架内。(66)《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第7条规定:“最高人民法院发布的指导性案例,各级人民法院审判类似案件时应当参照。”

实际上,案例制度对于中国的法制从来都不是一个陌生的制度,它早就成长在中华法系的土壤中,发挥着对中华成文法“疏”与“漏”的补充作用,只是这种最广义的案例制度更多地被视为一种补充祖制、维持君主统治秩序上的当然之举,并未赋予其在法治上的应然期许。而案例指导制度则不同,它立旨于“总结审判经验、统一法律适用、提高审判质量、维护司法公正”等多个面向,首先是在法治框架内的一种法实践,致力于维护的是法治的秩序,而非统治的秩序。

法治的实现,其至要者乃在司法个案中体现正义。改革开放之后,政府从以前无所不管的全能计划者的角色逐渐转变为社会的职能管理者,此时的秩序不再通过上传下达的命令和行政组织架构所维持,而是需要通过法律来“调和相互冲突的自由,或被用来使自由的价值同社会秩序中相互抵触的目的达到平衡”。(67)前引⑤,博登海默书,第279页。亦即,市场经济时期的法秩序(虽然亦有宏观调控的层次),并非上传下达,并非组织计划产生的,而是一种由微观到宏观,由具体生活事实到一般社会层面所自发汇集而成的。因此,应“用”而生成解决具体法律适用问题的案例指导制度,在这个层面上可以说是应运而生的,它化解了既往欧陆法系的抽象概括的僵化,普遍性地渗透到复杂而多变的市民生活之中。

虽然案例指导最早生发于刑罚的规范适用,但在新时期下公民自治、市场规范的民事领域以及涉及公权力管理的行政领域,也发挥了维护法治的作用。以民事法领域的精神损害赔偿为例,在1997年的贾国宇案中,(68)参见《贾国宇诉北京国际气雾剂有限公司龙口市厨房配套设备用具厂、北京市海淀区春海餐厅人身侵害赔偿案》,载《中华人民共和国最高人民法院公报》1997年第2期。法院即首开先例地支持了权利主体健康权受到侵害后的精神损害赔偿请求。虽然当时关于人身损害赔偿的法律规定中并未有精神损害赔偿的概念,法院却突破常规,以《中华人民共和国消费者权益保护法》为依据,创造性地将精神损害赔偿纳入人身损害赔偿案件中,支持了贾国宇“精神损害赔偿金10万元”。(69)判决理由谓:“依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十九条‘侵害公民身体造成伤害的,应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用’的规定,人身损害赔偿应当按照实际损失确定。根据民法通则第一百一十九条规定的原则和司法实践掌握的标准,实际损失除物质方面外,也包括精神损失,即实际存在的无形的精神压力与痛苦。本案原告贾国宇在事故发生时尚未成年,身心发育正常,烧伤造成的片状疤痕对其容貌产生了明显影响,并使之劳动能力部分受限,严重地妨碍了她的学习、生活和健康,除肉体痛苦外,无可置疑地给其精神造成了伴随终身的遗憾与伤痛,必须给予抚慰与补偿。赔偿额度要考虑当前社会普遍生活水准、侵害人主观动机和过错程度及其偿付能力等因素。丧失的部分劳动能力应当根据丧失比率,参照当地人均生活费标准,按社会平均寿命年限合理计赔。本着便于治疗和保障生活的原则,赔偿应一次性解决,包括医药费(含今后医药费)、护理费、营养费、因停学购买的学习用品费、残疾生活自助具购置费、生活补助费和精神损害赔偿金等。”以此案例为契机,民事侵权中的精神损害也逐渐成制,不仅进入2001年《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》,更正式写入2009年《中华人民共和国侵权责任法》第22条。(70)该条规定:“侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的,被侵权人可以请求精神损害赔偿。”在行政法领域,案例制度同样推进着规范公权力行使维护公民权利的法实践,海淀区法院在田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证、学位证案的生效裁判中,(71)参见北京市第一中级人民法院行政裁定书,(1999)一中行终第73号。该案后于2014年12月25日作为指导性案例第38号发布。即对彼时行政诉讼之“行政机关”做了实质大于形式的认定,使之拓展到了“行政主体”(依授权行使行政职权的组织),清晰地阐释了在行政诉讼法条文之外,应当通过相互间法律关系之基础是否为平等法律关系(民事间互相平等关系或本案中的教育行政管理关系)而对行政诉讼法上之“行政”提出了更符合时代性的要求,(72)该案判决理由指出:“在我国目前情况下,某些事业单位、社会团体虽然不具有行政机关的资格,但是法律赋予它行使一定的行政管理职权。这些单位、团体与管理相对人之间不存在平等的民事关系,而是特殊的行政管理关系。他们之间因管理行为而发生的争议,不是民事诉讼,而是行政诉讼。尽管《中华人民共和国行政诉讼法》第25条所指的被告是行政机关,但是为了维护管理相对人的合法权益监督事业单位、社会团体依法行使国家赋予的行政管理职权,将其列为行政诉讼的被告,适用行政诉讼法来解决它们与管理相对人之间的行政争议,有利于化解社会矛盾,维护社会稳定。《中华人民共和国教育法》第22条规定:‘国家实行学业证书制度。经国家批准设立或者认可的学校及其他教育机构按照国家有关规定,颁发学历证书或者其他学业证书。’第23条规定:‘国家实行学位制度。学位授予单位依法对达到一定学术水平或者专业技术水平的人员授予相应的学位,颁发学位证书。’《中华人民共和国学位条例》第8条规定:‘学士学位,由国务院授权的高等学校授予。’本案被告北京科技大学是从事高等教育事业的法人,原告田永诉请其颁发毕业证、学位证,正是由于其代表国家行使对受教育者颁发学业证书、学位证书的行政权力时引起的行政争议,可以适用行政诉讼法予以解决。”并以此更周到地“保护公民、法人和其他组织的合法权益”。

实际上,与传统的先例制度以及民国时期的判例要旨制度相比,指导性案例制度最大的特色或可谓是其案例来源上的宽审级性。一般而言,在英美法系国家,只要具有一般管辖权的各级法院所做的判决,都属判例;而欧陆法系国家的判例皆来自终审法院,尤其是最高法院的判决,试图透过审级制度以匡正违法失当的裁判及统一法令的见解。业经公布的判例,既为历审法院裁判的准绳,下级法院自不得轻易为相反的裁判。但是,在案例指导制度中,选编发布的案例在来源上完全是开放的,各级法院的判决只要符合编选条件,均可能被选为指导性案例,这一点似较接近英美法系国家的判例;而由于绝大多数的事实审理均在下级法院调查完成,其对法律的解释适用实际上具有较大的重要性,案例指导制度通过不拘泥于终审法院的案例选择,纵使是下级法院的判决,一旦成为指导性案例后,上级法院亦“应当参照”。这种特点,一方面体现了对于不论大小,每一个案件中适用法律的重视;另一方面也使得指导性案例本身的导向性出现了质的变化,亦即在效力本质上,有拘束力的不是指导性案例本身,而是在其中被正确理解或具体化的规范。(73)相关研究参见前引③,左卫民、陈明国书,第147页;任重:《论民事诉讼案例分析框架:案例教学与研究方法》,载《法治现代化研究》2020年第1期;邵新:《规范化案例指导制度的法理与技术——一个实践刑法学视野的回应》,载《法治现代化研究》2019年第2期。

在近半个世纪里孕育而生的案例指导制度,在功能上是实用和朴实的,但是却有着相当的典型性和代表性,它不仅走出了传统中国法制上“以例破律”的阴影,也打破了向来欧陆法制上多依赖于最高法院判例的束缚,正是在这种别具一格的路径下,案例指导制度不再受限于高级法院所注重的法律上之争议,而是将其身段下降到人民最具体最鲜活的生活之中,通过一种释法、适法甚至造法的法实践,一步一脚印地将法治的新风带到人民之中,带到法治的秩序中。

(二) 法秩序一致性下的双轨实践

法解释的本体,本非具有客观唯一法则的科学认识,而是一种具有特定价值判断选择的实践。(74)参见[日]渡边洋三:《法社会学と法解释学》,东京岩波书店1974年版,第112页。

在以实践为导向的法解释论中,由立法机关通过文本表述的法,一方面体现着统治阶级的意志,一方面凝结着人民的权利追求。而从文本的法转化为实践的法的过程中,其首要者即为对法的解读与释义。是故,如何正确理解和界定“特定价值判断”,成为法实践中亟须解答的问题。“法律制度是通过有系统地、有秩序地使用政治组织社会的强力来调整关系和安排行为的制度”,(75)[美]罗斯科·庞德:《通过法律的社会控制》,沈宗灵译,商务印书馆2009年版,24页。在中国这样一个幅员辽阔、民族多元、各地风土民情有异、发展各不相同的国度中,姑且不论法治进程起步较晚所造成的一些立法缺位,即便是统一的中央立法,也很难真正期待在各地得到整齐划一的运用。因此,如何将具有稳定性的法、一般性的法、原则性的法妥善地运用到日新月异的各种生活事实中,如何在相对一致的理解下,持续通过“特定价值判断”指导法实践,使法文本在具有终局性的司法中,能够呈现出价值上的一致性。这些所关乎的不仅是个案的正义,更关系到借由法所共同追求的法治秩序的实现。因为司法作为最终对法律解读的定性,它所展现出的判断,除了要解决具体事实的争议外,也要通过对法的解读和实践,对生产生活、行政管理、社会共同秩序维护的法文本的理解与运用作出能动的反馈。(76)参见方乐:《指导性案例司法适用的困境及其破解》,载《四川大学学报》(哲学社会科学版)2020年第2期。

作为最高人民法院在适用法律上另一个创造物的司法解释制度,“不仅实行判例法的英美法系没有,即使是实行成文法的欧陆法系也没有”,(77)陈兴良:《司法解释功过之议》,载《法学》2003年第8期。无疑是中国法律实践中最重要的一种法解释。在案例指导制度成型之前,多面向的司法解释在法制未备的时期发挥了补疏堵漏的作用,也积极总结审判经验为各法院提供司法指引,并为具体个案的法律适用提供了规范性质的批复。最高人民法院通过司法解释,将特定价值判断融入法解释、法适用之中,其泛用性和准确性使得本来略显模糊的法治轨迹变得有章可循,成为名副其实的法秩序维护先行者。

司法解释制度在现实性、应时性和典型性等各方面确实为新中国的法实践发挥了巨大作用。(78)参见纪诚:《最高人民法院司法解释:一个初步的考察》,中国政法大学出版社2007年版,第49页。但是,它同样带来了一系列的问题,其中最为主要者,司法解释似乎已经超越了“审判、检察工作中具体应用法律的解释”的初衷,在法实践中,律师、法官、检察官,大都将更新的、更详细的、更有针对性的司法解释视为原有法律的替代品。换言之,这样的司法解释仿佛在法典之外又产生了一部新的法律,真正的“主法”反而失去了适用的市场,“副法”,即司法解释,却大行其道。(79)参见邓修明:《论我国司法解释模式的重塑》,载《社会科学研究》2007年第1期。在这样的制度下,法的实践,事实上更多成了多如牛毛的司法解释的实践,具有司法解释的法解释往往不再从法本身出发,而是从司法解释出发(甚至司法解释亦有诸多再解释)。而生长于司法解释中的诸如解释冲突(司法解释违背法律明文规定或自身前后矛盾的现象,已屡见不鲜(80)参见陈林林、许杨勇:《司法解释立法化问题三论》,载《浙江社会科学》2010年第6期。)、法外影响(主要指一些特定利益集团(81)参见前引,陈林林、许杨勇文。)等内容问题,也随之放大。而在适用上,各种司法解释也同样存在诸多混乱,“具有法律效力”(82)参见《关于司法解释工作的若干规定》(法发〔1997〕15号)第4条,《最高人民法院关于司法解释工作的规定》(法发〔2007〕12号)第5条。的司法解释,毕竟与“同法律具有同等效力”(83)《立法法》第50条规定:“全国人民代表大会常务委员会的法律解释同法律具有同等效力。”的立法解释不同,因此,在司法实务中,如何适用似乎取决于法官个人的偏好;仲裁机关在仲裁案件时是否适用司法解释,一定程度上完全取决于仲裁庭的偏好;司法解释对行政机关是否有约束力,基本上也是由行政机关自己来决定。(84)参见王成:《最高法院司法解释效力研究》,载《中外法学》2016年第1期。在这些问题的困扰下,“非但司法解释实已造成了法律体系中的人为混乱,也背离了‘消除法律漏洞’‘统一法律适用’的制定初衷”。(85)前引,王成文。

应当说,在立法粗疏、法官能力不足、社会法意识薄弱的初期,司法解释制度的确为中国的法实践带来了积极的影响。然而,仅仅期待分呈“解释”“规定”“批复”“决定”诸形式的司法解释能够长袖善舞地解决中国的法实践问题,显然太过于理想化。也正是因为在法实践中太过于依赖司法解释,才使得其承担了不可承受之重而出现更多的弊病。此时,将本身即生长于中华法系的泛判例制度,重新挖掘出来,发挥在法实践上更直接、更具体的指导作用,赋予它更能动的价值引领功能,可以说是走向法秩序一致性的另外一个关键选择。

与“无论是抽象的,还是针对具体案件的解释,都往往具有法律的一般性”(86)苏力:《司法解释、公共政策和最高法院——从最高法院有关“奸淫幼女”的司法解释切入》,载《法学》2003年第8期。的司法解释不同,案例指导制度较清晰、较明确地在具体事件中适用了法律,较直观地呈现了司法的过程,较有借鉴性地将“社会广泛关注的、法律规定比较原则的、具有典型性的、疑难复杂或者新类型的、其他具有指导作用的案例”(87)《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第2条。的审判经验与结论作出适时的总结和推广。在这一法实践过程中,案例指导制度,一方面积极地呈现出个案主审法官根据自己在对法律的解释以及对案件事实的解读所作出的判断;一方面展现出法律原则、法律规则中灵活运用法律解释、法律论证、法律推理等法学方法的技巧。而这两者,都正是中国法律在法制硬件建设中,仍必须在法治软件上予以着力的。

在法实践中,文本的法大多并不能像自动售货机一样为法官提供所需,而必须面对原则性规定细化的认识处理、法律渊源的整合取舍,甚至是对于法文本的续造。司法解释需要面对这些问题,指导性案例亦然,虽然两者都肩负着追求法秩序统一的任务,两者都有着“贯彻最高司法机关一元意志、形成司法一体的意图和倾向”,(88)秦宗文:《案例指导制度的特色、难题与前景》,载《法制与社会发展》2012年第1期。但其中司法解释具有刚性的立法色彩,指导性案例则较春风化雨,它以纯粹的司法过程将对价值的解读贯彻到法实践中;它没有抹杀法的可能解释,更多的是为法律的实践提供了一种方法上的指导——“在这个没有终极标准的过程中,指导性案例是重要的参考,但绝非是唯一的参考”。(89)孙光宁:《中国司法的经验与智慧——指导性案例中的法律方法的运用实践》,中国法制出版社2018年版,第43页。在这样的“一致性”路径下,司法者需要有更多的独立思考,需要主动地提炼裁判方法、总结审判经验、论述裁判理由。在这一过程中,不仅自由裁量权不自觉地被戴上了金箍,程序正义的法治秩序亦于此获致彰显。

概而言之,在指导性案例制度下,虽然与传统中国的裁判先例、民国的判例要旨制具有类似的弥补法典化程度欠缺、成文法疏漏的作用,但其本身则被明确地定位为“法律适用”而非“法官造法”。由最高法院选取发布的指导性案例并不具有法源的地位,不能直接成为裁判的依据,只能作为裁判理由被援引,如是,通过对法律规范的正确理解和具体化,通过将具有宪法精神的特定价值判断融入司法实践中,对法律在个案中的解释适用进行有效的指导、对法官在裁判中行使的自由裁量权予以一定程度的节制。同时,在指导性案例的编排体例上也充分体现了这一点,此一具有中国特色的制度在兼顾具体案情之下,展现出法院在个案裁判中的适法说理,较为清晰地展现了其推理论证的过程,既不同于英美判例法中的“原貌”式判例,也与民国时期的“要旨”式判例有所不同。

无需讳言,由于大陆地区的法治发展起步较晚,裁判品质受到一些客观的限制,裁判文书仍然普遍存在着说理粗疏、论证不足的现象,(90)如法官队伍整体的专业化水平不高;法官队伍职业化缺乏规范的保障和制约机制;法官队伍个体之间素质参差不齐等。参见王晨光:《制度构建与技术创新:我国案例指导面临的挑战》,载《国家检察官学院学报》2012年第1期。立法的疏漏以及成文法典尚不够完备,凡此,均有赖法官运用周密的思考对个案事实作出判断,用详细的说理论证适用具体明确的法规则。指导性案例制度所期望的走向,或许就是这样一种法适用的过程,它以“应当参照”的形式导引静态的法条走向动态的司法,激励法官全面性地展示法的解释适用过程,让诉讼当事人及社会公众得以容易理解法律,从而使得司法能真正地铺陈于阳光之下,也让人民在每一个司法案件中能尽量感受到公平正义。很显然,在这一过程中,法官在被课以注意义务和说理义务的同时,也同样被赋予了正义的勇气,法官并非言听计从于指导性案例,他同样可以以其对时间、法律、事实的综合理解,以缜密的推理论证提出反论。

不过,在案例指导制度下带来的事实拘束力和一致性导向,固然可以说是来自于司法解释、指导性案例等司法制度设计,但更要紧的,恐怕还是要求来自于法治体系所提供的日益完善的规范,而非太过依赖于司法解释或案例指导吧?

六、 结 语

每个时代、每个地域都各自有其独特的“判例”风貌,而每一个特殊的法律文化背后均有其三度,统摄“法”的诸象,构成一个“预测法的坐标”。我们探讨“判例”的历史嬗递,实不可不准诸时间度、空间度、事实度的蕃变。(91)吴经熊曾说:“……每一个特殊的法律均有其三度,无时间、无效力范围、和无事实争点之法律是不存在的。”参见吴经熊:《法律的三度论》,载《法学论集》,台湾中国文化大学出版部1983年版,第1-4页。值得思考的是,“判例”之为用,何以古今中外皆然?对于传统的延续是出于义务,是出于惯性,还是出于需要?英美法系的学者曾说过:“你可以用一切的枷锁将法律钳制,但是巫师法官总有独特的方法将之解开。即便在成文法国家中亦然,我们的制度更是如此。纵使在欧陆法系国家,法律亦多有未及之处而多仅作原则性质的规定,并将之交由法官从事补白的工作。法官应当以正义之法作为指引,从而实现正义。”(92)原文为:You may chain the law down with all manner of clamps and bonds. The wizard Justice has queer way of setting the victim free. This is true even in systems founded upon codes. It is more plainly true of such a system as ours. Even in code systems, the law leaves many things unsaid. It states general principle, and turns over to the judge the task of filling up the gaps. His guide is then the just law, the law, that is to say, whereby justice is attained.转引自Cardozo: The Paradoxes of Legal Science,N.Y.: Columbia U. Press. 1928, pp.27-28.旨哉斯言!

司法,乃经由正义判断之个案而逐渐累积成的标杆,其精髓为法官本于良心,依据法律而对具体案件做出的正确判断。毋庸置疑,法官最重要的任务,就是要最大限度地在当事人之间实现公平正义。然而,在整体的法秩序中,任何一个单独的个案,都只是一个法治的孤岛,或许,它都代表着法官面对个案时的正义演绎,不过,当一个个的孤岛需要联结成为一片法治的大陆时,每一个绝对的正义就成了相对的正义,法治的公平正义离不开法秩序的一致性。在法秩序统一性的追求下,可以说,判例文化在成文法国家中或有其存在的必要性与实效性,不仅在中华法系中根苗花果源远流长,虽其形式和内涵历代各有不同,但在两千多年的法制发展中,最广义的“泛判例”始终居于审判法源之列;自晚清民国改采欧陆法制以来,判例要旨制也并未随中华法系走入历史,反而在立法粗疏、法文化积淀薄弱的几个重要历史阶段获得别具一格的转生,并在特定的时期发挥了统一法秩序、保障法正义、弥补法漏洞、指导法实务、推进法教育的重要机能。

案例指导制,就是在这个时代应运而生的新判例文化,它在发展路径中塑造的独特性格,既避免了判例要旨制度下脱离事实抽象化表述的重大缺憾,又避免走向传统中国“以例破律”的死胡同。作为社会主义法治的一面旗帜,它一方面汲取了中华法系的先例文化传统,另一方面又为顺应时势的变迁,折中于欧陆法系的“类判例制度”与民国的判例要旨制之间,企图另辟蹊径地走出新路。当前要面对的是,指导性案例制度在新的法治时期,如何圆满地解决在现行法体系中找到直接的法源依据,如何面对是否适合于中国这方土地的质疑,如何妥善处理发布权与立法权的冲突,如何能让人民在司法案件中感受到更多的实质正义,如何成为国家法秩序统一的司法先锋,如何能进一步提升裁判的品质。凡此大哉之问,均有待历史的验证!