文化产业扶贫政策的增收和减贫效应:微观机制和贵州农民画的经验

叶林 李艳琼 方峥 余江 郭子桢

摘要:基于貧困家庭微观决策的文化产业扶贫模型显示,该政策促使贫困家庭生产将有限劳动时间配置到边际产出更高的文化产品生产,并最终增加人均家庭收入和提高福利水平。为测度文化产业扶贫的增收和减贫效果并验证其微观作用机制,实证部分利用2006~2017年世界银行贵州调查项目的农村家庭微观定点追踪调查数据,采用倍差法(DID)对2013年开始试点的贵州水城县农民画产业扶贫项目进行政策效果估计。结果显示,相对于不受政策影响的控制组,该政策可导致参与该项目的贫困家庭年人均收入增长额外提高22.6%,且在考虑政策强度和政策质量差异后其增收效应仍然显著。以文化产品劳动时间为中介变量的中介效应分析显示,该扶贫政策通过增加贫困家庭的文化产品生产时间和文化产品销售收入间接提高家庭人均收入,政策导致贫困家庭平均每年额外投入348小时进行文化产品生产并获得9670元的农民画销售收入。此外,对该政策的年度和累计脱贫率估计显示文化产业扶贫具有显著的减贫效果,项目覆盖的8个村民小组年均和累计脱贫率分别额外提高7.69%和13.82%。最后,对文化产业政策的年度效应估计还显示,文化产业扶贫政策在考察期内存在持续增收和稳定脱贫的性质。

关键词:文化产业扶贫 农业家庭模型 农民画 倍差法

中图分类号:F061.6

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“新型城镇化过程中农业转移人口市民化关键问题研究”(16JJD790044);华中师范大学中央高校基本科研业务项目“丹桂计划”项目(CCNU15A03007)。

Income Increase And Poverty Reduction Effect of Cultural Industries Poverty Alleviation: Theory and Experience from Farmer Paintings in Guizhou Province

Ye Lin1,Li Yanqiong1,Fang Zheng2,Yu Jiang3,Guo Zizhen4

1. Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079, China; 2. Singapore University of Social Sciences, Singapore 599494, Singapore;3. Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China;4. Iowa State University, Ames, Iowa 50011, USA)

Abstract: The cultural industries poverty alleviation model based on household model shows that the policy not only changes households production and family welfare level by investing cultural resources, but also reduces the resource and environmental constraints in poor areas. In addition, the non-competitiveness of intangible inputs of production reduces the cost of poverty alleviation and stabilizes poverty alleviation. The Evaluation of Farmer Painting Poverty Alleviation Project in Guizhou using the difference in difference (DID) and the data of the rural family survey data of the World Bank(2006-2017) finds the policy can lead to an additional 22.6% increase in the annual per capita income growth of poor families, and the effect is still significant after considering the policy intensity and quality. According to theory of mediation effects, the policy indirectly increases the per capita income of families by increasing the production time and sales income of cultural products, which results in the poor families to invest an additional 348 hours of cultural product production every year and obtain 9670 yuan of sales income of farmers' paintings. Estimates of the annual and cumulative poverty reduction rates show that the policy also has significant poverty reduction effects. The average annual and cumulative poverty reduction rates of the eight village groups covered by the project can be increased by 7.69% and 13.82% respectively. The estimated annual effect of the policy shows that the cultural industries poverty alleviation project can increase income and alleviate poverty.

Keywords: Cultural Industrial Poverty Alleviation; Agricultural Household Model; Farmer Painting;DID

引 言

中国扶贫工作尤其是开发式产业扶贫政策为减少贫困人口做出巨大贡献,被视为中国稳定脱贫的根本之策[1]。但随着中国脱贫工作进入决战决胜的最后攻坚阶段,过去主要依赖自然资源的产业扶贫政策在缺乏生产条件的地区难以开展。而从其他国家的扶贫经验来看,为克服自然资源对产业扶贫的限制,利用当地无形文化资源发展文化产业扶贫对增加贫困家庭收入具有显著作用[2][3]。中国有丰裕的民族文化沃土,发展文化产业不仅是实现中国文化产业民族化和特色化发展的必由之路,也是中国缺乏生产条件的贫困地区和贫困家庭脱贫致富的有效途径[4] [5]。此外,文化产业扶贫具有返贫率低和可持续发展的特征,能够通过赋予贫困家庭新的生产机会提高家庭收入,改变民族地区贫困人口和贫困民众的贫困状况[6]。由于上述原因,2017 年中国文化部发布文化扶贫工作实施方案,鼓励贫困地區在产业扶贫方面依托特色文化资源发展特色文化产业。

文化产业扶贫领域的现有研究基本集中在两个方面:一是利用案例分析如何利用非物质文化资源发展文化产业并提高低收入家庭收入和减少贫困。如对马来西亚特色音乐产业、哥伦比亚特色工艺品生产、意大利的文化创意产业以及韩国釜山地方文化产业的研究均发现,充分利用当地丰富的无形文化资源发展文化产业为当地低收入家庭增加收入提供了新的低风险就业机会,有利于缺乏就业技能的贫困家庭提高收入[7] -[10]。部分针对非洲和南美洲如坦桑尼亚、纳米比亚、肯尼亚和秘鲁等国农村地区贫困人口开展的文化产业扶贫项目评估也显示,文化产业扶贫政策和配套的技能培训可以为贫困人口提供文化产业就业的机会和获得可靠收入来源,对增加贫困人口收入和减少贫困发生率都有显著积极作用[11] - [14];二是对文化产业扶贫的多角度理论分析。这类研究一般从关注贫困地区入手,从产业扶持角度分析文化产业扶贫问题。现有研究基于理论或案例对文化产业扶贫的适用对象、作用机制和政策特点等方面进了分析,但目前的研究多限于基于政策实施角度的定性研究[15]-[18]。

从现有研究来看,该领域的研究存在两个方面的扩展空间:一方面,文化产业扶贫政策对家庭微观决策行为影响的作用机制研究不足。目前对文化产业扶贫的微观理论研究尚处于起步阶段,相关研究主要集中在对文化产业扶贫的理论内涵和困境对策等方面,且多基于政府的政策实现视角,从家庭微观决策角度刻画文化产业扶贫政策如何影响家庭行为和福利的系统分析相对缺乏[19];另一方面,实证研究领域分析文化产业扶贫对微观家庭层面的政策干预效果评估相对缺乏。目前大量关于文化产业扶贫的文献多是从理论层面或基于某个案例对文化产业扶贫进行的定性分析,对该政策效果微观层面的实证研究尚未系统展开,这显然影响了对文化产业扶贫政策效果的评估精度。

因此,从微观家庭视角出发,在理论和实证两个方面系统分析如何利用地区特色文化资源进行文化产业扶贫,对于中国贫困家庭提高收入水平和减少贫困具有重要意义。本文的主要工作和贡献体现在两个方面:理论方面,尝试从贫困家庭的微观视角入手,分析文化产业扶贫政策如何通过影响贫困家庭决策行为而改变家庭福利水平;实证方面,为精确评估文化产业扶贫对贫困家庭的政策干预效果,本文将贵州水城县农民画扶贫试点项目作为外生政策冲击,利用世界银行2006-2017年家庭层面的定点追踪数据考察该文化产业扶贫政策在微观层面的增收和减贫效果,并使用中介效应模型分析该政策的微观作用机制。

基于上述分析,以下部分的结构安排为:第一部分基于贫困农业家庭决策模型,分析文化产业扶贫如何改变贫困家庭的生产决策,并通过增加文化产品收入最终增加家庭收入和提高福利水平;第二部分介绍贵州水城农民画产业扶贫试点项目的基本情况,并给出实证分析框架和数据来源;第三部分和第四部分利用双重差分(DID)模型给出该文化产业扶贫政策在增加家庭收入和减少贫困方面的干预效果,并利用中介效应模型验证该政策通过改变家庭生产决策影响收入水平的作用机制;第五部分给出主要结论和政策含义。

一、微观视角的文化产业扶贫模型

为考察文化产业扶贫政策的微观作用机制,理论部分利用农业家庭决策模型分析文化产业扶贫政策在增加贫困家庭收入和提高福利水平方面的干预效果。在该模型中,半商品化的贫困农业家庭(Semi-commercial Agriculture Household)被视为同时进行多产品生产和消费决策单位[20] - [22],劳动时间的机会成本、完全收入(full-income)约束和技术效率作为家庭决策的影响因素[23],在政策干预方面则将文化产业扶贫项目视为对家庭决策的纯粹政策外生冲击。

首先假设代表性贫困农业家庭i依赖其拥有的土地和劳动力生产某种同质主粮,则家庭福利水平受时间禀赋、家庭生产函数和家庭预算三方面的约束。贫困农业家庭效用最大化决策问题可被表述为:家庭基于现有资源和技术禀赋配置农业劳动La和固定要素投入A生产农产品并售卖其中的部分农产品(Qa-Xa),通过消费自产农产品Xa、其他商品Xm以及享受闲暇Xl最大化其效用,该最大化决策可写为:

(1)

其中,U为效用函数,τ是体现家庭消费效应中闲暇和商品替代关系的偏好参数。pa、pm和pl分别为主粮、其他商品和闲暇的市场价格(劳动力市场出清时闲暇价格pl等于工资率w),家庭时间禀赋T包括生产时间La和消费闲暇X l,E为非生产额外收入。则最大化效用时家庭福利水平可表示为:

(2)

显然,贫困家庭在现有资源约束下已最大化其效用,但资源禀赋有限导致家庭最优化决策不足以获得足够收入和脱离贫困。同时,由于影响家庭福利水平的变量均为外生变量,这暗示如果不存在外部条件变化其家庭决策和福利水平不会改变,在现有条件下可能处于长期贫困,需要扶贫政策干预。

(一)文化产业扶贫政策的干预效果

假设政府通过投资I开发当地的特色文化资源C,形成文化产业并赋予贫困家庭非竞争性的文化產品生产资料C(I)和新的工作机会。贫困家庭则改变家庭生产函数和时间分配,投入时间Lc生产出价格为pc的文化产品Qc,最终提高收入和改善福利水平。那么参与文化产业扶贫政策的家庭效用最大化行为可以刻画为:

(3)

显然,分析该文化产业扶贫政策前后家庭福利水平变化可以得到命题1:文化产业扶贫政策可以增加贫困家庭收入和提高福利水平。

证明:首先,由于文化产业扶贫提供了新的生产条件并可能增加家庭产出和收入,贫困家庭将通过增加文化产品生产的劳动供给和获得文化产品产出,最终增加收入和提高家庭福利水平。由公式(3)最大化效用时的一阶条件容易得到pa?Qa1/La1= pc?Qc1/Lc1=w,此时最大化效用时家庭福利水平可以表示为:

(4)

该均衡条件表明,参与文化产业扶贫项目的贫困家庭福利水平除外生变量外还依赖于政府投资的文化资源C(I)。在不存在投资风险和效用线性可加的假设下,福利水平W1*显然更高,即文化产业扶贫提高了家庭收入和福利水平,并有可能帮助该家庭摆脱贫困。

(二)文化产业扶贫政策的微观机制

其次,分析家庭福利水平的变化过程可以得到命题2:文化产业扶贫政策导致家庭增加文化产品劳动时间以改变家庭的生产决策,并通过增加文化产品收入间接提高家庭收入和增加福利水平。

证明:由于贫困农业家庭决策模型中的生产函数决定收入和时间分配并最终影响家庭消费水平和效用,因此文化产业扶贫政策本身并不改变直接效用函数,而是通过重新配置劳动时间首先改变生产函数和收入水平,并最终间接影响家庭福利水平。对于参与文化产业扶贫项目的代表性贫困家庭,该政策干预微观作用机制依次表现为:(1)时间配置变化。文化产业扶贫提供了新生产资料C(I),这意味着家庭需要在两种类型的生产中重新分配劳动时间。由于时间禀赋T给定且贫困家庭更倾向于生产而不是闲暇,如果文化产品生产具有更高边际产出,贫困家庭必然减少闲暇甚至其他劳动时间并增加价格为pc的文化产品生产时间Lc1;(2)生产函数变化。在获得新生产资料和分配新的劳动时间后,家庭生产函数变为包含农业生产和文化产品Qc1生产的多产品生产函数;(3)预算约束变化。假设文化产品全部用于销售而不是自我消费,则家庭约束由于增加文化产品收益而增加预算;(4)效用和福利水平变化。现金收入增加导致通过消费各种商品获得的效用增加并同时遭受闲暇损失,在贫困家庭的闲暇效用低于消费商品效用的假设下,必然导致总效用增加和福利水平提高。

二、贵州农民画产业扶贫政策的基本内容、数据来源和实证框架

为进一步检验理论部分的主要结论,实证分析部分基于2013年开始的中国贵州水城农民画扶贫试点项目对文化产业扶贫政策的干预效果进行微观层面的检验,主要考察该扶贫项目对当地贫困家庭增加收入和减少贫困的干预效果,以及该政策的微观作用机制。

(一)贵州水城农民画产业扶贫政策的背景和基本内容

六盘水市水城县位于贵州省西部,2012年该县的贫困发生率超过38%。目前仍属于贵州省深度贫困县和国家级贫困县。涉及本文研究对象的A村属于高寒山区,当地经济以农业为主但缺乏耕地资源且交通不便。对当地贫困家庭的调查显示,该地区贫困原因中缺生产资料(土地或资金)和缺技术的家庭占比高达80%,贫困家庭迫切需要增加生产资料或技能获得收入。但由于土地资源等生产资料匮乏,发展特色农业缺乏物质条件,导致减贫工作开展困难。党的十八大以来,水城县开始积极探索创新民族文化助力精准扶贫的长效机制,通过加大对民族文化的挖掘、整理、保护和开发,把民族文化作为精准扶贫的出发点和落脚点。当地特色文化资源为起源于1983年的水城农民画,经过多年发展已成为贵州省特色文化品牌。但过去当地居民仅将其作为一种当地传统文化,没有实现经济效益。受制于生产条件的限制,当地政府考虑利用非物资的文化资源摆脱贫困,即通过培训当地贫困村民利用闲暇时间学习农民画以增加收入。

2013年当地政府开始农民画产业扶贫试点项目,各级政府与相关部门采取了一系列农民画文化产业扶贫政策措施帮助当地贫困家庭增加收入。目前的试点措施有:(1)通过技能培训增加农民利用文化资源的能力。由于贫困人口需要获得一定绘画技能才能利用该文化资源增加收入和摆脱贫困,因此当地政府从2013年开始在A村开办农民画培训班试点,政府派专门绘画人员对贫困村民进行农民画技艺培训。截至2017年,该村的233户贫困户家庭有205户参与该培训;(2)采用“合作社+农民画创作者”的模式。由于农民画为当地村民基于自己理解对农村生活的描绘,每幅农民画都不相同,因此该产品属于异质性极强的小众文化产品,在生产环节不适合大规模标准化生产,但在销售环节需要统一营销以节省成本。因此,该村农民画创作人员以技术入股,合作社负责销售协调服务,按照97:3的股比分红。这一模式既实现了销售渠道的规模经济,也体现了文化产业中人力资本的重要性;(3)政府扶持塑造品牌和提供营销渠道。由于合作社宣传能力相对有限,政府利用各种途径对该农民画进行宣传,为农民画的展示、交易、交流、合作提供平台。经过5年左右的努力,该村参与农民画扶贫的贫困家庭通过学习和销售农民画实现了收入的较大幅度增加,并且大部分家庭都已经脱贫。

(二)数据来源

本文的原始数据来自基于世界银行贷款项目支持的对中国贵州微观家庭不间断年度追踪调查,该调查时间范围跨度为2006-2017年共12年。具体到本文研究,采用的家庭微观数据来自该数据库中涉及受贵州水城农民画文化产业扶贫项目影响的A村和未受该项目影响而作为对照组的B村,共涉及按照国家或贵州地方标准确定的在2012年被认定为贫困户的家庭428户共1793人(覆盖两个村的全部贫困户,非抽样)。其中,该项目试点政策所覆盖A村有贫困家庭233户共1016人,未被该政策影响的B村共有贫困户195户777人。

表1 家庭样本的分布情况

政策覆盖 村 2012年是否贫困户 村民小组(个) 家庭(户) 人口(人)

是 A村 是 8 233 1016

否 B村 是 8 195 777

数据来源:根据本项目家庭调查数据汇总。

(三)实证框架

由于该农民画产业扶贫政策的覆盖对象和实施时间非常明确[ 需要指出的是,由于中国产业扶贫政策多为自愿参与型政策,相对于强制性参与政策(如税收政策)或收益确定的高参与政策(如贫困户补贴政策),产业扶贫政策在一定程度存在“政策全覆盖但参与者未必全部同时参加”的自选择问题。但仍可以认为这类政策具有明确的作用时间,其理由是:一方面,从政策本身和政策覆盖的角度来看该政策的作用时间明确。如本项目中从2013年开始A村的全部贫困户都有资格参与该项目,从这个角度来看政策始终覆盖该村全部贫困户。参与行为差异不来源于政策,而来自贫困户的选择行为;另一方面,平均政策效果本身也是政策作用的体现。由于政策效果为全体被政策覆盖贫困户的平均效果(政策效果/全覆盖贫困户),因此其平均效果体现了对全体覆盖对象的影响。],且调查样本时间跨度足够长并包含政策实施年份,因此本文将采用双重差分方法进行家庭层面的扶贫政策效果估计,具体政策估计的框架设计为:

政策处理效果的衡量。根据作为局部试点的文化产业扶贫项目,该政策覆盖的家庭仅限于A村的233户贫困家庭, B村的195户贫困户不受该政策影响。因此,在基本模型中将A村233户贫困户作为政策处理组,B村196户贫困家庭作为不受政策影响的对照组;在政策时间方面,由于项目正式开始于2013年,而调查数据包含该政策实施前的2006-2012年共7年和2013-2017项目实施后共5年的数据。因此,在政策时间变量的处理上,将2006-2012年设置为政策前,将2013-2017年设置为该政策实施时间。另外,由于该扶贫项目涉及绘画技术培训,因此接受培训的个体差异必然导致不同家庭受政策影响的程度不同。为刻画该差异,扩展研究中分别采用家庭层面的农民画销售收入增长衡量政策实施强度的个体差异,用贫困家庭参与农民画学习的时间衡量干中学效应和时间学习效应在家庭间的个体差异。

因变量的衡量。文化产业扶贫项目的首要任务是增加贫困户的人均家庭收入和最终减少贫困人口,因此因变量采用家庭当年人均收入作为该文化产业扶贫政策增加收入效应的衡量指标。基于历年的持续跟踪调查数据,我们用428戶家庭户2006~2017年的年度人均收入数据作为因变量的衡量指标,共包括5136个观测值。此外,为测度该文化产业扶贫项目对脱贫效果的影响,在第四部分采用村民小组层面的每年新增脱贫家庭比例和累计脱贫家庭比例作为因变量衡量该政策的减贫效果,共涉及2006~2017年的16个组(处理组和对照组各8个)共192个观测值(处理组和对照组各96个观测值)。

控制变量。虽然本文主要在DID框架下考察处理组和对照组的政策干预效果,但考虑到两个组影响家庭人均收入的因素未必完全随机,仍需要加入控制变量。基于现有对农村家庭人均收入影响的文献,本文涉及的控制变量包括:(1)劳动力个体特征。由于家庭劳动力是家庭生产和收入的主要影响因素,因此影响收入的劳动力个体特征都需要考虑。基于文献和数据可得性,这里主要考虑家庭劳动力年龄、受教育水平、健康状况、是否残疾和家庭负担等变量。由于采用人均家庭收入做因变量,因此家庭规模不需要控制;(2)家庭生产条件。由于收入水平还取决于家庭生产条件,因此这里进一步控制了家庭人均耕地面积、机械化水平和劳动力数量;(3)其他非生产性收入。考虑到贫困家庭获得的非生产性收入较普通家庭占总收入比例更高,因此家庭贫困补贴和子女教育补贴等的非生产性收入也被纳入;(4)对于区域性差异和不可观测的家庭差异,采用估测对象编号主要进行了组层面和家庭层面的控制。此外,我们将贫困户家庭的致贫原因(按照中国精准扶贫调查问卷中的11类致贫原因标准设置)作为控制变量,以控制家庭个体层面上影响家庭人均收入的不可观测因素。

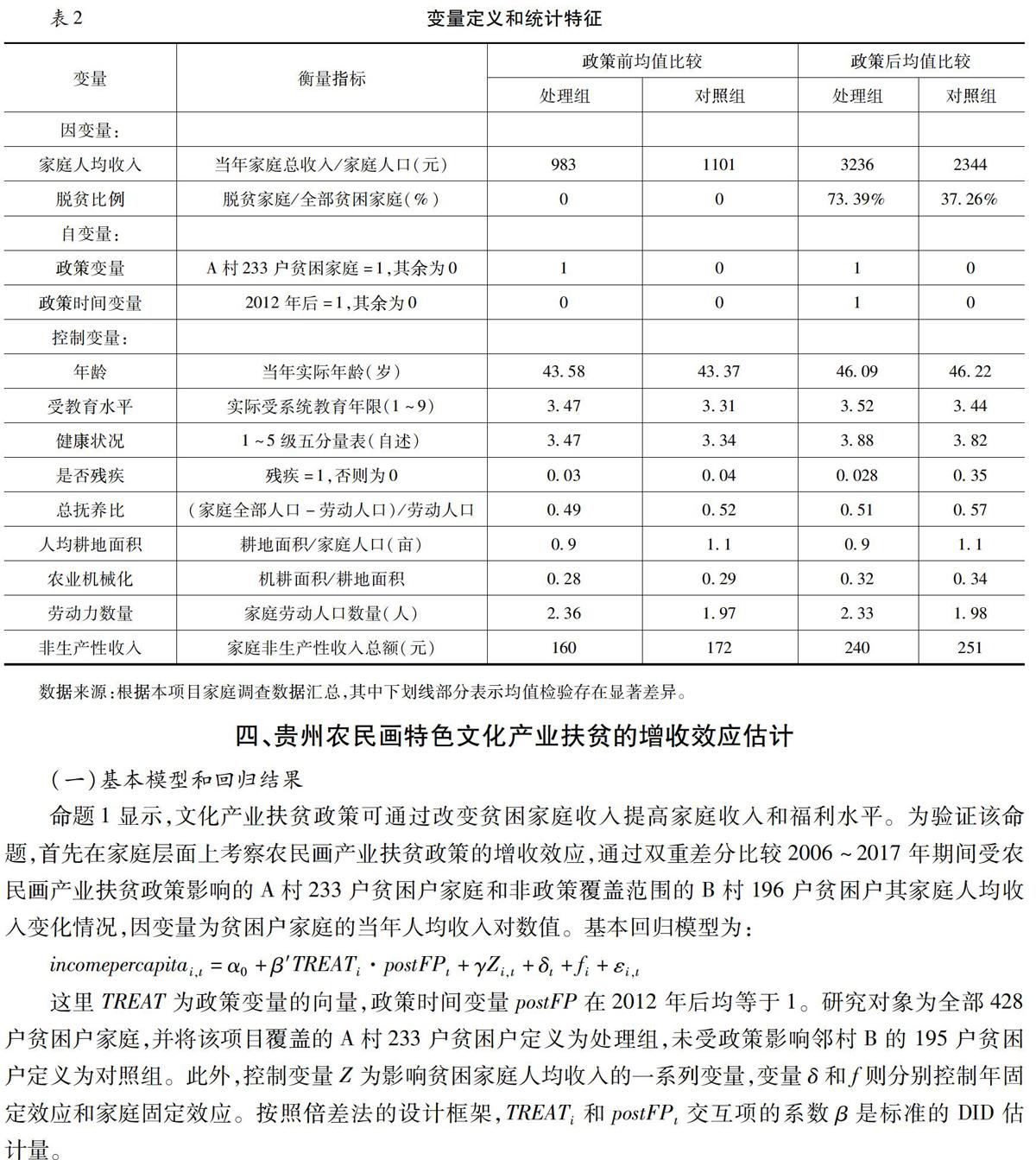

表2显示了上述主要变量的定义、衡量指标以及政策前后处理组和对照组在变量均值上的基本统计特征。可以看出,控制组和对照组在绝大部分控制变量方面的差异不大,接近随机分组状态。而在因变量人均家庭收入方面,政策前差异不显著,政策后差异非常明显,这显示该农民画扶贫政策可能具有显著的增加收入效果。

三、贵州农民画特色文化产业扶贫的增收效应估计

(一)基本模型和回归结果

命题1显示,文化产业扶贫政策可通过改变贫困家庭收入提高家庭收入和福利水平。为验证该命题,首先在家庭层面上考察农民画产业扶贫政策的增收效应,通过双重差分比较2006-2017年期间受农民画产业扶贫政策影响的A村233户贫困户家庭和非政策覆盖范围的B村196户贫困户其家庭人均收入变化情况,因变量为贫困户家庭的当年人均收入对数值。基本回归模型为:

这里TREAT为政策变量的向量,政策时间变量postFP在2012年后均等于1。研究对象为全部428户贫困户家庭,并将该项目覆盖的A村233户贫困户定义为处理组,未受政策影响邻村B的 195户贫困户定义为对照组。此外,控制变量Z为影响贫困家庭人均收入的一系列变量,变量δ和f则分别控制年固定效应和家庭固定效应。按照倍差法的设计框架,TREATi和postFPt交互项的系数β是标准的DID估计量。

基本模型的回归结果见表3的列1和列2。其中,列2未控制其他影响因素,其结果显示,该农民画产业扶贫政策与贫困户家庭人均收入之间存在显著统计相关。即相对于未受政策影响的贫困家庭,受到农民画产业扶贫政策影响的233户贫困家庭在2012年后其家庭人均收入每年额外提高了26.8%。列1则为考虑了各种控制变量后的回归结果,对比可以发现控制变量对政策干预效果影响不大,其系数显示农民画产业扶贫政策的增加收入效应为22.6%且仍在1%水平统计显著。回归结果显示,由于针对A村贫困家庭开展的农民画扶贫试点项目干预,相对于B村未受到该政策影响的195户贫困家庭,该项目导致该村233户贫困家庭在政策实施后其人均家庭收入增长率额外提高约22.6个百分点。由于2012年后未受到农民画扶贫政策影响的B村贫困户在2013~2017年的年均人均收入增长为21.08%,这意味着该政策对受政策影响的贫困户产生了约107%(=22.6%/21.08%)的额外增收效果,农民画对贫困家庭的增收效果非常显著。

基本模型的回归结果虽然显示该农民画产业扶贫项目的政策效果非常显著,但DID的系数β在基本模型中存在诸多假设需要加以放松。首先需要考虑政策强度在家庭层面上的差异。在基本模型中,政策扶贫的增收效应仅被衡量为贫困户是否被该政策覆盖,即只要参与该项目,其政策强度被假设为大小一样。而调查结果显示,尽管对贫困户提供了同样的政策支持,但由于各种不可观测的原因(如个人绘画天赋和参与程度)等,参与项目的贫困户从项目中获得的农民画收入存在较大差异。因此,将政策效果简单处理为0和1不能充分展示处理组中不同贫困家庭其受政策影响程度不同的差异。基于该考虑,我们利用连续DID衡量政策处理强度进行进一步测度。结果显示,当考虑用农民画销售收入衡量政策强度在家庭间的差异后政策的增收效应仍然显著。表3中列3和列4的政策效果系数显示,相对于不受政策影响的贫困户家庭,受政策影响的贫困户家庭其农民画收入每增长1000元,其家庭人均收入每年额外提高3.59%,相当于未受政策干预的贫困户年均人均收入增长的0.17倍(=4.09%/21.08%)。

进一步考虑文化产业扶贫政策实施中的学习效应。农民画能否卖出或卖出更高单价还取决于创作者绘画水平(农民画质量),除去不可观测的绘画天赋外,农民画质量主要与贫困户参与培训和开始创作的早晚有關。调查结果显示,部分农民在第一期就参加了培训,大部分都是在第二年或更晚时期加入,这意味着在其他条件相同的情况下,更早参与培训和创作的贫困户可能在农民画创作技法上更娴熟,其通过售卖农民画获得的收益也更高(更高售出概率和更高价格)。调查显示,大约1/3家庭的家庭在项目初期参加了培训,而到调查结束时,除了8个家庭由于缺乏合适人选没有参加项目培训外,其余225家均参加了该项目培训并获得农民画销售收益。因此,从参与该项目的时间上来看,参与越早的贫困户越可能获得更多收益。采用连续DID进一步控制农民参与绘画培训时间后对该模型进行了扩展分析,表3中的列5和列6回归结果显示,考虑农民画质量后贫困户每早一年加入该项目,其收入将额外增长8.01%(1%水平显著)。这暗示,相对于到2017年才加入该项目的贫困户,在2013年就参加培训和创作的贫困户在2017年的额外收入增长更快,即该特色文化产业扶贫政策存在“干中学”和时间上的学习效应。。

(二)平行趋势检验和政策年度效应

上述DID政策评估的一个潜在挑战是处理组和对照组之间的收入差异变化可能是由时间趋势预先存在差异导致,基本模型假设处理效应系数β只有在处理组和对照组之间不受扶贫政策影响的收入差异在时间上保持不变时才一致。为处理该问题,允许在政策发生前系数βt可以在处理组和对照组之间存在变化,基于可获得的数据,以2006年为基期的平行检验基本模型为:

表4的平行检验结果显示,整体来看2013年前处理组和对照组之间不存在系统差异,除离政策实施时间较远的2008年以外,其余年份平行检验的系数均不显著。尤其是政策实施的前4年(2009-2012年),各年系数均不显著。因此,可以判断该政策实施前处理组和对照组的家庭人均收入增长呈明显平行趋势。

此外,基础模型仅显示政策对增加收入的平均效果,考虑到特色文化产业扶贫的稳定脱贫问题,我们更感兴趣的是该政策效果在实施后的各个年度是否存在差异。此外,从实践角度来看,文化产业扶贫的政策效果有可能出现滞后和逐年增强的性质,其原因有二:第一,与其他产业扶贫政策一样,农民画产业扶贫政策并非直接给予补贴的扶贫项目,贫困户家庭通过售卖农民画获得收益存在不确定性,这必然导致项目实施初期有相当部分的贫困户处于观望状态,未必一开始就参加培训或在初期投入较多时间进行训练和创作;第二,与生产工业产品一样,参加农民画产业扶贫项目后,需要投入较多个人时间通过项目培训和创作才可能创作出质量较高的农民画,增加出售概率。即该项目是通过投入大量时间反复训练提高技能水平才能生产合格的产品,可能存在“干中学”效应和学习的时间效应(time to learn)。因此,随着政策实施持续推进和参与培训的贫困户数量增长,贫困户的绘画技能也更加娴熟,从该项目中获得的收益更大。基于上述分析,文化产业扶贫政策的收入效应可能在时间上存在持续效果,并随着培训和持续创作时间的增长而放大。例如,政策初期的2013年,绝大部分的贫困户基本都是没有经过绘画技术系统训练的低技能劳动者,其通过农民画售卖获得收益的可能性较低,政策效果可能不明显。而通过其后的持续训练,农民画质量可能逐步提高并增加销售收入,政策效果将可能明显且持续扩大。

因此,除了基础模型的平均效应外,这里进一步估计了年度政策效应以检验政策是否具有稳定提高收入的效果。基于上述考虑,采用年度处理效应系数βt可以展示在政策出台后的第t年处理组和对照组之间的人均收入变化情况,并帮助估计这种政策干预效果是否存在滞后性:

表4中年度效应的回归结果显示,考虑到政策的年度效应后,各年政策效应的确呈现较大差异,并存在明显滞后性和逐年扩大的效果。具体来看,2013年的βt系数仅为0.0276且不显著,可能的原因是,2013年作为政策实施的第一年,由于大部分贫困户都在进行技能培训和初步创作,其创作的农民画作品无论是数量还是质量都不高,因此2013年当年的政策增收效应并不明显;其后,随着培训和创作时间的增长,政策带来的增收效应开始显现。2014~2017年政策效果系数βt逐渐增大,且均在1%水平显著。即对于受到农民画产业扶贫政策影响的A村233户贫困户家庭,在2012年后其家庭人均收入每年额外提高了分别为20.6%、31.2%、45.9%和65.7%。这意味着相对于无政策影响的B村195户贫困户,该文化产业政策在2014年到2017年期间帮助A村的贫困家庭人均收入产生了显著的额外增长效果。此外,这一时期年度政策效应的回归结果也暗示,该农民画产业扶贫的政策干预效果可能具有稳定脱贫的性质,且该效果存在时滞并随政策实施而不断变大。

(三)文化产业扶贫机制的中介效应分析

前一部分虽然已经从家庭微观层面评估了农民画产业扶贫政策的增收效应,且回归结果符合预期并证明了命题1的主要结论,但对该政策的作用机制还有待继续检验。命题2显示,文化产业扶贫政策主要通过推动贫困家庭改变生产决策并最终增加家庭人均收入和提高福利水平。为进一步明确政策机制是通过增加文化产品生产而提高福利水平,这里利用中介效应模型分析该政策的作用机制是否成立。基于上述分析,我们将分别用家庭参与农民画创造时间和农民画销售收入作为中介变量,分析该政策是否通过家庭增加文化产品生产而间接提高家庭人均收入,则中介效应模型为:

显然,根据上面的作用机制分析,文化产业扶贫政策将首先将影响中介效应模型中的农民画生产和销售,并最终影响家庭人均收入。回归分析的结果见表5。

首先从生产函数的要素投入视角考虑农民画创作时间作为中介变量的效果,表5中列1的回归结果显示,文化产业扶贫政策导致参与该项目的贫困家庭平均每年增加348小时进行农民画创作工作。在考虑该中介效应后,列2的结果显示文化产业扶贫政策对家庭人均收入的直接影响不再显著,而农民画创作时间对家庭人均收入的影响仍然显著,这意味着这该项目对家庭收入影响为完全中介效应。完全中介效应的计算结果为0.226(=3.481*0.065),这说明文化产业扶贫政策并不直接影响家庭收入,而是通过增加农民画创作时间而导致受政策影响贫困家庭的人均收入每年额外增加22.6%;列3和列4则从生产函数的产出视角出发,采用农民画销售收入作为中介变量的效果同样显示了完全中介效应,文化产业扶贫政策首先导致参与项目的家庭每年农民画收入平均增加了9670元,并且在考虑该中介变量后政策的直接效果同样不再显著。完全中介效应的计算结果为0.223(=9.67*0.0233),这再次暗示该政策是通过影响农民画收入最终间接提高贫困家庭人均收入。

因此,综合上述中介效应模型的分析结果可以发现,农民画产业扶贫政策首先促使家庭改变了生产决策,通过增加农民画创造时间提高农民画销售收入,并最终提高了家庭人均收入,命题2得到验证。此外,为进一步明确政策机制仅通过增加文化产品生产而提高收入水平,我们还做了两个间接佐证分析:首先用非绘画收入代替总收入进行DID分析,结果显示该政策对非绘画收入并无显著影响;其次,采用非绘画收入作为中介变量进行中介效应分析,结果显示该中介效应并不存在。因此,该政策的作用机制明确是通过参与农民画创作间接提高家庭人均收入水平。

四、贵州农民画特色文化产业扶贫的减贫效果

考虑到农民画产业扶贫政策的最终目的是帮助贫困家庭脱贫,有必要进一步讨论该政策的减贫效果,因此在村民小组层面上将因变量衡量为每个村民小组的脱贫家庭比例。这里,2006~2017年期间428个贫困户家庭的微观样本共涉及16个村民小组共192个观测值,每个小组的人数从20人到46人不等,其中8个小组为政策覆盖的处理组,8个小组为政策未覆盖的控制组(小组基本情况参见表6)。模型设计和回归方法与家庭层面的实证设计类似,仅将观测对象从微观家庭加总为小组,且因变量变为每个小组每年脱贫家庭占全部小组家庭的比例。具体分析时因变量包括每年新增脱贫比例(当年新增脱贫家庭数/小组家庭数量)和累计脱贫比例(累计脱贫家庭数/小组家庭数量)两类,前者刻画政策扶贫每年的新增脱贫家庭占比,后者展示政策实施后累计脱贫家庭占比,回归结果见表7。

表7中列1结果显示,当因变量为每年新增脱贫家庭比例时,农民画产业扶贫政策与各小组每年新增脱贫家庭比例之间存在显著统计相关。即相对于未受政策影响的村民小组,受到农民画产业扶贫政策影响的8个村民小组在2012年后其新增脱贫家庭比例每年额外提高了7.69%,且在1%水平统计显著。这意味着,相对于2012年后处理组大约7.45%的年平均脱贫率,该政策产生了103%(=7.69%/7.45%)的额外减贫效果。考虑到政策强度差异和政策学习效应的組间差异后,列2和列3采用与家庭层面类似的回归方法评估该政策效果,发现该政策对贫困户家庭的脱贫效应仍然正向显著。政策强度的系数显示,相对于不受政策影响的贫困户家庭,受政策影响的小组其农民画收入每增长1000元,其脱贫比例每年额外提高1.22%。政策学习效应的系数显示,小组中家庭平均每早一年加入该项目,其每年新增脱贫家庭比例额外增加2.83%(1%水平显著)。这暗示,相对于到2017年才加入该项目的小组,在2013年就全部参加培训和创作的小组其每年减贫比例更高。

在衡量该政策的累计减贫效应方面,表7中第4-6列的回归结果证明该政策有极为显著的减贫效果。列4的结果显示,相对于未受政策影响的村民小组,受到农民画产业扶贫政策影响的8个村民小组在2012年后其年累计脱贫家庭比例额外提高了13.82%,且在1%水平统计显著。这意味着,相对于2012年后处理组大约17.8%的年累计平均脱贫率,该政策产生了77.64%(=13.82%/17.8%)的额外减贫效果。考虑政策强度差异和政策学习效应后的政策脱贫效应与前面类似且都在1%水平显著。政策强度回归结果显示,受政策影响的小组其农民画收入每增长1000元,其脱贫比例每年额外提高3.59%。政策学习效应的结果显示,小组中家庭平均每早一年加入该项目,其年累计脱贫家庭比例额外增加4.99%。

与微观层面的政策增收效应类似,为探讨该政策的年度减贫效应,我们同样采用年度处理效应系数展示政策实施后第t年处理组和对照组之间的年度新增脱贫率和累计脱贫率,并分析政策减贫效应的滞后性。回归结果见表8,结果显示考虑到农民画扶贫政策的年度效应后,政策效应存在明显时滞和年度差异的效果。

首先考察年新增脱贫家庭比例,回归结果显示,2013年和2014年的政策减贫系数均不显著,可能的原因与政策的增收效应类似。结合前面的分析可以推测,2013年主要工作是培训,当年政策增收效应不明显,因此更谈不上减贫效应。2014年虽然通过销售农民画增加了收入,但收入增长幅度尚不足以保证大部分家庭收入高于贫困线;其后,随着政策带来收入不断增长,从2015年开始,该政策的减贫效应开始逐步显现。2015的脱贫系数为17.30且均在1%水平显著,即对于受到农民画产业扶贫政策影响的贫困户小组,经过2013和2014年的收入增长积累,在2015年后其家庭当年新增脱贫比例额外提高了17.3%,而即额外导致政策效应导致约40户贫困户家庭脱贫(无政策的反事实估计当年仅有脱贫18户,实际脱贫58户)。该政策在2016年到2017年期间的脱贫效应仍然显著但存在波动,2016年政策效果有所减弱,额外增加脱贫家庭约5.88%(约14户),2017年政策脱贫效果为13.28%(约31户)。年度政策效应的回归结果说明,该农民画产业扶贫政策的脱贫效应时滞为两年,相对于增收效应更慢一些,且效应随政策时间存在差异。

進一步考察农民画产业政策的累计脱贫效应,结果与新增脱贫效应类似,同样存在约两年的时滞,脱贫系数到2015年才开始显著。由于是累计脱贫效应(考察期内样本中没有返贫的情况),因此减贫效应必然存在逐年扩大趋势。到考察期结束时的2017年,该扶贫政策的累计脱贫效应显示,对于受到农民画产业扶贫政策影响的8个贫困户小组,经过2013到2017年的政策脱贫效应累计,到2017年后这些小组的家庭累计脱贫比例额外提高了36.2%。无政策反事实估计显示,如果没有该政策,2017年8个处理组共233户家庭的累计脱贫率仅为37.26%,即2013-2017年期间有87户脱贫。但政策实施后实际脱贫171户,脱贫比例为73.39%,即政策效应导致233户贫困家庭中有84户贫困户家庭额外脱贫[ 稳健性检验方面做了如下工作(限于篇幅正文部分不报告具体结果):第一,同时期其他政策的影响。。为处理可能存在同时期其他政策的影响,增收和减贫效果均利用A村和B村在2012年属于非贫困家庭的205户家庭作为新控制组进行了三重差分(DDD)检验,结果仍然稳健;第二,收入内生问题。虽然DID估计中内生问题不太严重,我们仍然采用了用家庭人均消费支出和人均耐用消费品支出替代家庭人均收入进行了DID检验,结果显示,在用消费替代人均收入后,农民画产业扶贫政策的效果仍然显著。]。

五、主要结论

本文的理论部分从贫困农业家庭决策视角分析了文化产业扶贫政策如何通过改变贫困家庭决策行为以提高其效用水平,实证部分则基于2013年开始的贵州水城农民画特色文化产业扶贫政策的准自然实验,采用倍差法(DID)对农村贫困家庭2006~2017年的定点追踪调查数据进行分析,以评估该扶贫政策的增加收入和减少贫困效应。主要结论有:

(1)理论分析显示,基于无形文化资源的特色文化产业扶贫政策在一定程度上可以克服政府扶贫资金和当地物质生产条件的限制,通过开发无形的特色文化资源为贫困家庭提供新的就业机会,并通过改变家庭生产决策(增加文化产品生产时间和获得文化产品销售收入)间接提高了家庭收入和福利水平,具有稳定增收和脱贫的效果。因此,作为产业扶贫政策的新类型,文化产业扶贫政策可以成为在传统产业扶贫难以实施地区开展扶贫的有益尝试。

(2)实证分析方面考察了贵州农民画文化产业扶贫政策的增收和脱贫效果,并考察了该政策的微观作用机制,主要结论有:第一,文化产业扶贫可以有效增加贫困家庭的收入并改善其福利水平。利用双重差分比较受农民画产业扶贫政策影响的233户贫困户家庭和非政策覆盖范围的195户贫困户之间家庭人均收入变化后发现,通过实施农民画扶贫政策可以额外提高年人均收入增长率22.6%,考虑农民画绘制技能个体差异的连续DID分析显示该特色文化产业扶贫政策对贫困群体的增收效应仍显著,且上述分析均通过平行检验;第二,文化产业扶贫政策的微观作用机制通过改变家庭生产决策间接影响家庭收入水平。利用文化产品生产时间和文化产品销售收入作为中介变量的中介效应模型结果显示,文化产业扶贫政策通过增加家庭文化产品生产的时间(平均384小时/年)增加文化产品收入(平均9670元/家),并通过这种生产决策的变化最终提高家庭人均收入;第三,文化产业扶贫可以有效降低贫困发生率。进一步讨论政策在16个村民小组间的减贫效果后发现,该特色文化产业扶贫政策有显著减贫效果,项目覆盖的八个村民小组平均年脱贫率和累计脱贫率可以额外提高7.69%和13.82%;第四,文化产业扶贫政策在增收和减贫方面均存在稳定增长和脱贫的性质,且呈现明显时滞和效果持续增加的效果。估计特色文化产业扶贫政策干预效果年度的结果显示,文化产业扶贫的增收和减贫效应在考察期内均存在效果持续增加的趋势。上述结果暗示,文化产业扶贫是一种基础性、造血型和可持续性的扶贫方式,能够实现社会效应与经济效应的“双效统一”。

参考文献:

[1] 习近平.习近平扶贫论述摘编—在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话[M].中央文献出版,2018:83-84。

[2] Choi, Jong-Ryeol., Kim, Dong-Hwan. A Study on the Vitalizations of Local Cultural Contents Industry by Contents Value Assessment (COVA) System Development[J]. Humanities Contents, 2010, 17(3):253-277.

[3]Thorne, KMM., Thorne, LMM., Albor, GJR. Innovation, Cultural Industries And Local Development[J]. Dimension Empresarial, 2017, 15(1): 279-302.

[4] 齐勇锋,吴莉.特色文化产业发展研究[J].中国特色社会主义研究,2013(5):90-96.

[5] 周建军,张爱民.论特色文化产业的内涵和发展途径[J].社会科学研究,2016(06):119-121.

[6] 范建华.中国特色文化与特色文化产业论纲[J].学术探索,2017(12):114-124.

[7] Young-Kyu, Jeong. Malaysian Cultural Characteristics and Growth Prospects of the Content Industry Focusing on Broadcasting and Music Album[J]. Annals of Korean Association of the Islamic Studies. 2013, 23(5): 57-98.

[8] Roberto Suárez, Catalina González, Carrasquilla G. An Ecosystem Perspective in the Socio-Cultural Evaluation of Dengue in Two Colombian Towns[J]. Journal of Public Health, 2009, 25 (1):104-114.

[9]Della Lucia, M., Segre, G. Intersectoral Local Development in Italy: The Cultural, Creative and Tourism Industries[J]. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2017, 11(3):450-462.

[10]Lee, Joon-Ho., Kyung, Won Suk. Operational Strategies of Cultural Contents Industry Cluster in Busan: Based on In-depth Interviews with Local Experts on Cultural Industries[J]. Journal of Communication Science, 2017, 17(4): 242-270.

[11] Anderson, W. Cultural Tourism and Poverty Alleviation in Rural Kilimanjaro, Tanzania[J]. Journal of Tourism And Cultural Change, 2015,13(3): 208-224.

[12] Kimaro, M.E., Ndlovu, J. Evaluating the Role of Small Private Tourism Businesses in Poverty Alleviation: A Corporate Social Responsibility Approach in Namibia[J], Journal of Human Ecology, 2017, 58(3): 132-145.

[13]Njoya, E.T., Seetaram, N. Tourism Contribution to Poverty Alleviation in Kenya: A Dynamic Computable General Equilibrium Analysis[J]. Journal Of Travel Research. 2018, 57(4): 513-524.

[14]Liorca-Rodriguez, C.M., Casas-Jurado, A.C., Garcia-Fernandez, R.M. Tourism And Poverty Alleviation: An Empirical Analysis Using Panel Data On Peru's Departments[J]. International Journal of Tourism Research, 2017, 19(6): 746-756.

[15] 肖勉之.构建贵州省文化产业扶贫机制的思考[J].中共贵州省委党校学报,2009(4): 69-71.

[16] 胥悦红.全球化时代的民族地区文化产业发展研究——基于文化资源商业模式与全产业链建构的探讨[J].学术前沿,2016(11):70-85.

[17] 熊正贤.特色文化产业扶贫的特征分析与绩效问题研究——以武陵山区为例[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2017(4):108-115.

[18]赵迎芳.当代中国文化扶贫存在的问题与对策[J].理论学刊,2017(5):113-120.

[19] Singh, L., Squire, and J. Strauss, eds. Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy[M]. The Johns Hopkins University Press, 1986a: 71-91.

[20] Varian, H.R. Microeconomic Analysis[M]. 3rd Ed. W. W. Norton & Company, New York, 1992.

[21] Reid, M.D. The Economics of Household Production[M]. New York: Wiley, 1934.

[22] Mincer, J. Market Prices, Opportunity Costs, and Income Effects [C]. In Measurement in Economics, C. Christ, ed. Stanford, CA: Stanford University Press, 1963: 66-82.

[23] Becker, G.S. A Theory of the Allocation of Time[J]. The Economic Journal,1965, 75(299): 493–517.

[24] Iqbal, Farrukh. The Demand and Supply of Funds among Agricultural Households in India [C]. In Singh, Squire and Strauss ed., Agricultural Household Models: Application and Policy. Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1986:183-205.

責任编辑:吴锦丹