绿色经济的内涵、演化逻辑及推进路径

——基于经济—生态—社会复杂系统视角

任相伟,孙丽文

(河北工业大学经济管理学院,天津300401)

20世纪以来,全世界面临环境危机和能源短缺的问题,特别是近些年形势日益严峻,严重威胁生物多样性和人类的生存,“可持续发展”观的提出正是人类不断探索应对全球生态和经济问题的结果。理论界和实务界相继提出一系列可持续发展范式。绿色经济正是基于可持续发展观演化出的新型经济发展范式,也是最新理论成果。当前,绿色经济已经进入经济-生态-社会复杂系统(E-E-S)阶段,但是目前多数研究偏向于孤立探究绿色经济各个子系统的内涵,而对经济、生态、社会子系统之间的内在关联和逻辑演化机理的研究较少,很难构建经济、生态和社会三大子系统协同绿色转型及高质量发展的科学推进路径。此外,我国经济转向高质量发展已是当前经济新常态下的鲜明特征,高质量成为推动经济可持续发展的关键性变量,在此背景下,摒弃高耗能、高排放、高污染特征的粗放型经济发展模式,选择低碳绿色转型成为主题。因此,本文首先对当前绿色经济最新的内涵进行研究,梳理其在经济、生态、社会各维度的内涵;其次厘清各维度的关系、演化发展脉络;进而构建绿色转型动力机制,更好地指导我国经济高质量发展。

一、经济-生态-社会复杂系统下绿色经济的内涵

早在2008 年次贷金融危机过后,人们就意识到传统经济发展模式已经触发了地球生态承载能力的红线,引起一系列诸如气候极端变化、能源短缺、贫富差距等自然、经济和社会问题,已非简单的生态问题,进而各国对绿色经济的关注日益密切。2012年“里约+20”会议赋予绿色经济新内涵,提出了绿色经济在生态治理方面注重与经济和社会问题的结合,也促使对绿色经济的研究日渐增加。2016 年《巴黎协定》的签署和2017 年波恩会议着重对绿色经济社会属性进行阐述。整体而言,绿色经济经过不断发展,早已超越“绿色”和“经济”机械化组合的狭隘含义,依次经历了单一生态系统目标(E)、经济-生态双系统目标(E-E)、经济-生态-社会复杂系统目标(EE-S)三个阶段。其中第三阶段的绿色经济内涵最丰富,符合当前我国经济高质量发展的背景和需要。因此,本文对其内涵进行梳理和剖析,进一步厘清生态、经济和社会三大子系统演化轨迹,为探究相互间作用机制及协调推进奠定基础。

1.基于经济效率视角的理解

当前效率视角绿色经济的研究是主流趋势,倾向于提高经济效率,注重发展速度、技术的提升,但是忽略自然资本的可承受力,很容易导致自然资本从支持经济发展的显著变量变成阻碍经济发展的限制变量。比如以捕鱼为例,过度关注捕鱼技术的提升,忽略样本的总量,最终导致竭泽而渔。在此方面的研究主要集中于以下三点。

首先,通过对核心自然资本进行量本利分析,然后在国家治理视角下,借助规制政策辅助市场机制形成广泛的政策框架。Fiorino(2014)基于生态现代化的视角,探讨各种政策在经济发展和生态保护之间的作用,提出了生态与经济、政治等各方面协调发展的对策,重点指出环保税、碳排放交易、创新激励措施、取消补贴(如灌溉补贴)等几点措施;王军,李萍(2018)研究得出我国不同地区绿色税收政策对经济发展数量和质量的影响不同,统筹兼顾和因地制宜相结合是税收改革的方向,并提出加大税收强度、区域差异化税收政策。

其次,优化国民经济核算方式。当前绿色GDP是主流的核算模型,指环境成本调整后的GDP,记为GGDP=统计GDP-自然资源损失价值-环境损失价值。这一类核算方法带有弱可持续发展的弊端:即认为只要GDP增长的速度和总量超过自然资源和环境损失,非负增长即为绿色增长,这不能改变粗放经济的本质,会导致两个严重的后果:一是强行“增绿”,以牺牲人民幸福指数为代价来提升绿色GDP的水平,尤其是与政绩考核挂钩的区域,比如目前我国西部地区的发展在生态承受力的可控范围内,但是为提高绿色GDP 的整体水平,进而提升政绩,多以降低环境损失为改善途径,比如强行关闭一些能耗型企业,这样导致GDP缓慢增长甚至倒退,但是最终核算的绿色GDP是增长的,实质上人们生活水平得不到提升,这与绿色经济最终提升社会福利的核心不符;二是核心自然资本具有可替代性,与绿色经济要求的核心自然资本不可替代性相悖。比如以煤炭发电为主的地区,为了降低煤炭这一核心自然资本而用非核心自然资本煤气代替,虽然核心自然资源利用规模降低了,但是碳排放量依旧上升,其测算出的绿色GDP 不够准确。鉴于此,在效率主导下的传统绿色GDP核算模型基础上,融入生态规模视角的生态足迹、生态系统调节效益,以此判断核心自然资产是否被过度利用,同时引入生态绩效模型以完善对社会系统发展程度的衡量,来判断绿色经济增长能否提升人民的生活水平。

最后是经济结构的转型、绿色发展评价和绿色技术创新。包括绿色经济结构特征的挖掘、评价体系、绿色创新技术体系的构建等。Margulescu et al(2018)通过研究发达国家和发展中国家在绿色经济模式转型方面的特征,着重阐述市场机制和政府政策调控手段对经济结构调整的影响。向书坚(2013)从自然、社会再生产与绿色经济的关系视角出发构建了绿色经济评价指标体系,并且实证检验了“十一五”期间我国绿色经济发展的情况,得出发展水平偏低的结论。Guo et al(2017)实证研究技术创新、环境规制和绿色经济绩效的关系,得出了环境规制对绿色经济发展起负向作用,但环境规制对技术创新起正向作用,技术创新可以促进绿色经济发展的结论。

综上所述,经济系统是整个绿色经济复杂系统的核心组成部分,单纯的市场机制容易扭曲要素资源的价值,很难恰当地将核心自然资本纳入国民财富核算中。因此,在中国情境下,实现高质量发展、改变以牺牲生态换取经济高速增长的弊端,离不开宏观规制政策;重塑国民经济核算方式,是经济效率融合生态规模和社会视角的手段之一,通过对绿色经济发展程度的量化,更能直观地体现当前在复杂系统阶段下的发展态势,并区分与传统国民财富核算的差别,引导绿色资源更科学的分配;结构转型、发展评价、绿色创新更加侧重于产业结构调整和企业层面的转型,更强调绿色转型行为的具体措施。

2.基于生态规模视角的理解

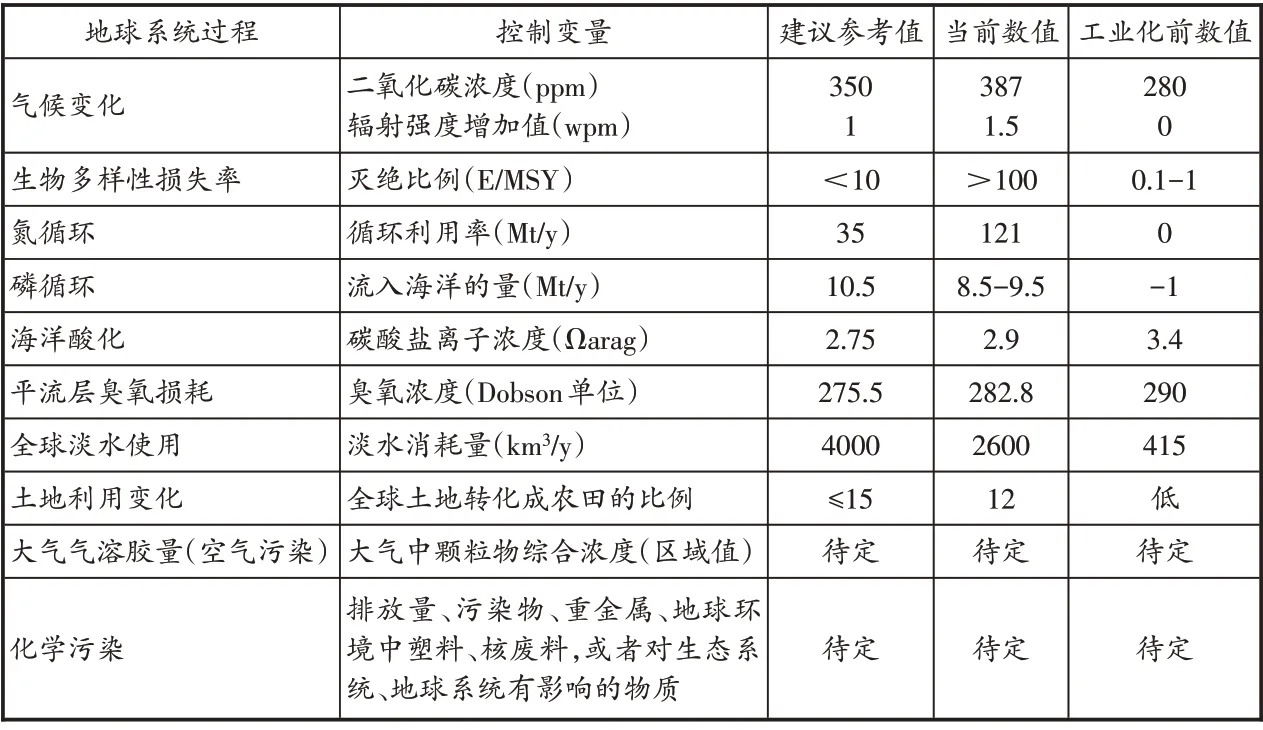

规模导向的绿色经济是深层次的发展范式,明确和界定了空间主体,强调经济发展规模应始终控制在生态足迹可承受范围内,不能突破核心自然资本承载力。通常用生态足迹(EF)表示,即:EF=EF/GDP×GDP,其中EF/GDP表示经济增长对生态极限的强度,数值越小,代表经济增长对生态造成的影响越小,两者越和谐。生态规模视角是连接经济和社会视角的纽带,即生态规模适中才能倒逼绿色经济发展,进而增加人类的福祉。首先是如何确定生态足迹的极限值。Backstorm(2009)通过对生态足迹的相关研究,得出人类安全生存空间的参考系数,即生态极限参考值,得到了广泛认可,如表1所示。通过测量得出气候变化、生物多样性流失速率、氮循环突破了极限值,而其它指标有逼近极限值的趋势,发展态势不容乐观。其次是如何控制生态规模,一是私人资本介入公共服务设施建设领域,补充、优化及提升政府的建设能力;二是优化共享经济模式,体现在提高耐用品的使用效率、合理规划城市基础设施、技术创新以减少二次污染、维护基础设施以使单位产品的开支降低。

表1 地球生态足迹和人类活动的安全空间

通过上述梳理和进一步研究,生态足迹的界定存在难度,部分控制变量的极限值尚未确定;此外,生态足迹极限值确定后,由于经济效率原因,最终也可能由于量变导致质变,比如界定企业排污量的极限值,但是容易忽视排污达标企业数量的集聚和过度扩充,最终导致排污总量超过生态极限值;再者,是一直难以调和的问题,发达国家往往超出了生态足迹的极限,存在利用生态规模约束发展中国家尤其是新兴经济体的崛起,自身却回避过度透支的问题,发展中国家批评发达国家的发展模式,却不想被生态规模极限值限制自身未饱和的发展,这也是引起我国东、西部地区对经济发展与生态规模控制态度不一的重要原因。

3.基于社会公平视角的理解

公平视角的绿色经济是更深层次发展范式,强调绿色经济服务于社会发展的本质,经济效率和生态规模冲突的本质是人类福利和生态保护之间博弈的结果,基于公平导向的绿色经济认为适中的经济发展效率和可控的生态规模前提下,社会福利效应的最大化取决于对经济成果的初次分配和再分配的公平性,社会财富使用和承担责任对等是缓冲冲突的重要因素,因此,可以通过社会系统公平要素予以调和,公平要素的调节作用机理分析如下:

当经济发展效率未超过生态规模承受的极限,也就是生态规模处于优势,隐含意义在于经济发展不充分,达不到物质生活的基线,经济发展规模和所占有自然资本不对等。此时需要引入公平要素进行调和,通过开发等手段把生态系统核心自然资源引入经济系统,并且通过产业绿色转型提升经济发展质量;此外可适度发展传统褐色经济,加快社会财富的积累,最终进入两者协调发展的状态。当经济过度高速发展,以牺牲环境资源为代价,经济发展已经超出生态规模极限,影响人们生存福利时,需相应的放缓经济发展速度,优化产业结构,实现高质量发展,最终达到部分核心自然资源回流生态系统,修复生态系统的目标。

公平要素的核心在于实现产业绿色转型,而非简单对经济发展速度的控制,实现可持续的高质量发展。公平导向的绿色经济由于能够调配区域间资源、技术、信息,以此协调经济系统和生态系统的利益冲突,因而更具有主观能动性。但是实施起来困难较大,经济不发达地区,如我国西部,仍需经济增长解决基本的社会需求,而一再强调公平、包容主导的绿色经济,并借以分散承担不对等的生态压力,对此造成较大负担;而发达地区不愿大幅度减少个人、组织等消费支出和社会福利,降低经济效率,实现与生态规模和谐的状态。

综上所述,当前阶段的绿色经济更加突出生态规模有限、经济高效、公平的特点,以E-E-S三大子系统协调发展为增长方式,实现生态、经济和社会效益一体化的生态文明目标,在生产、流通、分配、消费过程中保护生态,又以生态促进经济发展,最终提升社会福利。

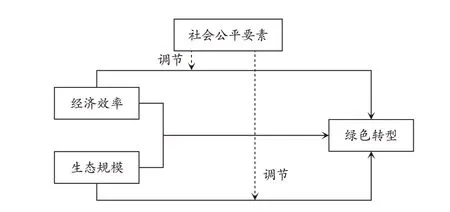

二、经济-生态-社会复杂系统下绿色经济的演化逻辑

通过上述对EES复杂系统下绿色经济内涵及作用机理的研究,可以看出经济效率、生态规模和社会公平是相互影响的交互关系。在交互作用中,经济系统和生态系统存在冲突,对此社会系统的公平要素又起到了良好的调节作用,因此,三大子系统得以协同发展,共同促进绿色经济的发展。据此绘制绿色经济演化模型,如图1所示。

图1 绿色经济演化模型

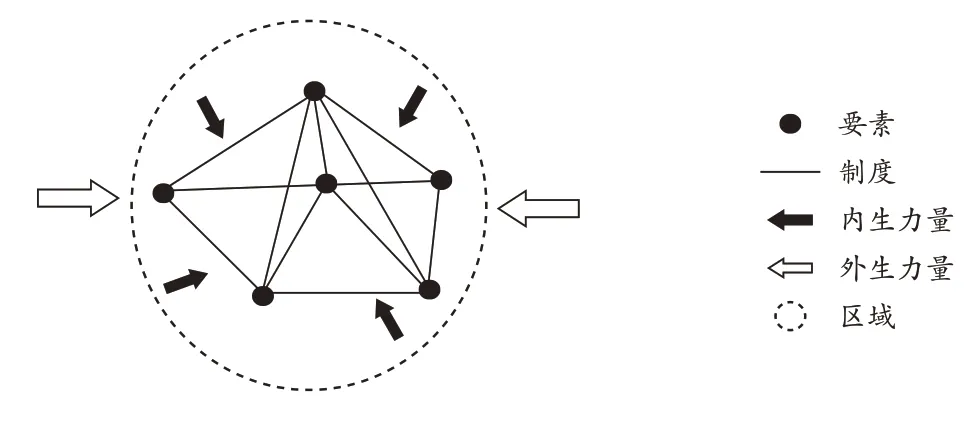

由表及里,除了绿色经济复杂系统内各个子系统相互间的作用机制,其内在演化的动力机制在于各子系统内部要素、关系的联结。结合经济发展模式的路径依赖和经济增长理论,经济发展模式是人和自然因素共同作用的结果,其动力来源主要体现在三个维度:要素驱动(自然要素和人力资本)、制度(规章制度)以及关系(内、外生关系),这就为绿色经济演化提供了理论支撑。

其中要素包括资金、技术、人力等,是绿色经济复合系统发展所依赖的资源。制度是决定各个要素配置,撑起系统发展的“骨架”,完善的制度会形成合理的网络结构,使得经济发展体现为人力资本增长和技术进步;不完善的制度将起反作用。并且经济发展受内生和外生力量的影响,在经济全球化、要素高度流动的时代,绿色经济发展需要合理、科学、高效的组织资源,其中关系和制度成为政府和市场指导下重要的动力。最终,在要素、制度、关系三个维度的复杂交互下,形成网络,这也成为合力推动绿色经济发展的深层次动力,如图2所示。这一关系图也为中观产业和微观企业发展模式的转变提供了有力的借鉴。

图2 绿色经济发展的要素、制度、关系示意图

整体而言,绿色经济的演化遵循EES复杂系统交互作用下发展动力配置与应用的逻辑,即系统为绿色经济发展提供载体支撑,而内在的要素更加突出对载体的应用,各个子系统通过对各类要素调整和配置,使其发挥绿色经济系统运转动力的作用,两方面协调互相影响,共同促进绿色经济发展,也对绿色转型路径的构建起到良好的借鉴。

三、绿色转型推进路径

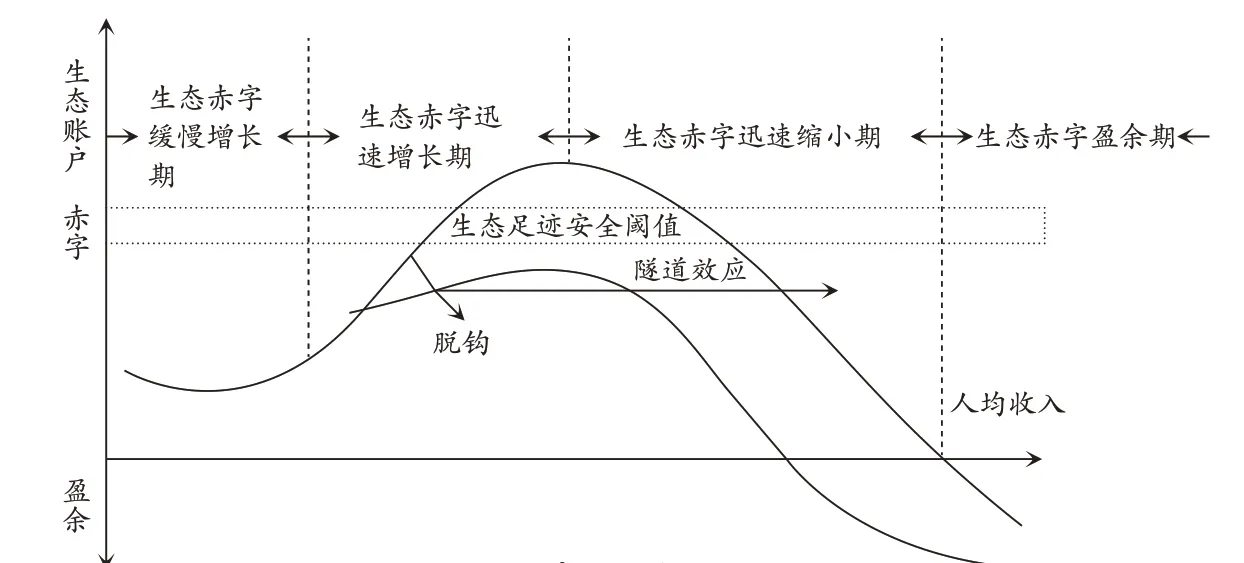

产业绿色化程度是衡量绿色经济发展水平最直观的形式,我国产业平均绿色程度是45%,制造业仅为24%,这表明我国绿色经济发展水平较低,急需突破传统经济发展模式,构建绿色转型的路径体系,推动经济绿色发展进程。其核心在于创新绿色现代化,关键是“隧穿环境库兹涅兹曲线”(如图3 所示),即在社会发展相对较低或者转型期背景下,实现不可再生能源的消耗、生态环境损失等生态赤字与经济、社会发展迅速脱钩,提前修正发展模式,依靠创新和能源结构的调整实现社会福利的增长,防止生态足迹超过安全阈值、对人类赖以生存发展的基础造成不良后果。

图3 隧穿环境库兹涅兹曲线

解决上述关键问题,必须实现全面的绿色转型,包含经济可持续增长、生态环境保护和社会总福利增加三大基本目标,必然会涉及生产和消费过程,因此超越了纯粹的科技进步和创新系统的优化,要求在经济范式上进行彻底的变革。这种变革是多方力量共同作用的结果,其中政策机制、技术创新和绿色投资是三大主要因素。

绿色转型需要政策机制的支持和指导,特别在中国情境下,是最有力的调控因素之一。Jeffrey et al(2018)指出政策在指导建立经济和生态协调、可持续发展过程中的作用,并指出如何从区域制度视角平衡各方利益,更好地推进经济和生态协同发展。李晓西(2018)对政府在绿色产业中的角色定位进行了论述,研究得出政府调控是绿色发展不可或缺的手段,其中最主要的是落实环境、技术和市场三大政策。首先,环境政策方面:范庆全(2018)基于新古典理论鞍点路径构建清洁品、污染品及能源生产三个部门的理论模型,采用shooting 方法计算均衡解,以此设计动态环保税和政府补偿率最优化的组合环境政策。Perez-Suarez,Lopez-Menendez(2015)基于环境库兹涅兹曲线和对数曲线预测了CO2的排放,也证实了环境政策的实施力度与减排力度呈正相关关系,指出环境政策在降低经济发展过程中负外部性的重要性;其次,技术政策是指导创新方向的重要手段,通过具体的税收减免、研发补助等措施为技术创新者提供资金,保持创新的可持续性,并且通过技术专利化和商业化运作,保障科研人员的权利和调动其积极性。梁中(2010)研究提出技术政策在低碳创新主体构成、创新资源配置和创新环境调节中的作用,为构建绿色创新体系提供了良好的借鉴;再者,市场政策可以完善核心自然资源要素价格体系,降低市场失灵的负面效应,并且还可指导产业重组和结构升级。彭斯震,孙新章(2014)和Sonnenschein,Mundaca(2015)都认为土地、水、矿产等要素价值被严重低估,致使环境损失游离于企业成本之外、资源环境价格和环保伦理道德扭曲,进而导致市场自动调节的失衡,政府规制政策显得至关重要。李平等(2011)对中国工业制造业产业重组和结构绿色转型的措施进行研究,提出环境规制、技术创新、资金保障、国际协同合作等方面的建议。

技术创新是当前中国“隧穿环境库兹涅兹曲线”的必要动力。Lorek(2014)阐述了技术创新对绿色转型的重要性,并且特别强调利用技术态度、方法和政策的重要性。钱丽等(2018)基于共享关联视角,通过测度中国工业绿色研发和成果转化效率,并利用动态面板GMM模型实证检验和分析绿色研发和成果转化两阶段创新效率的影响因素。孙丽文,陈继琳(2018)以环渤海经济带为例,运用投影寻踪和协同发展模型,实证检验区域绿色创新绩效的差异以及经济、环境和社会各子系统绿色绩效协同发展程度,表明在绿色转型的初级阶段,无论微观企业还是宏观经济,都需要创新资源的共享,创新协同度是不可忽视的变量。

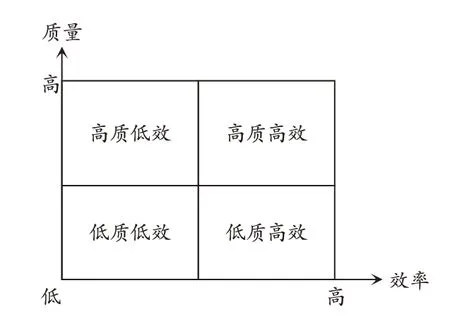

在技术创新上除了加快科技创新效率外,创新的质量也非常重要。本文根据科技创新的效率和质量构建“效率-质量”二维模型(如图4),用以甄别创新的情况,加快创新驱动进程。

图4 技术创新分类

象限1 为高质高效的创新,即创新水平高,能紧跟经济发展的前沿和热点,契合绿色经济发展需要,推动和引领科技创新。这类创新需要鼓励和支持,大多数位于经济发达、信息畅通、人才集聚的东部技术输出地区。

象限2 为高质低效的创新,即创新水平高,但滞后于经济发展的需要,此时更多的是利用雄厚的科研基础,逐步转变研发方向,使之匹配经济转型的需要。比如资源型产业,可以利用科研基础转向新能源的技术创新,使之服务绿色转型。

象限3 为低质低效的创新,即创新能力弱,技术落后,并迟滞于经济发展的需要,这时引进和储备人才并且加快产业结构调整,双向促进绿色转型显得至关重要。此类创新大多位于经济较落后、信息不畅通、人才流失严重的中西部资源输出地区。

象限4为低质高效的创新,即创新能力弱,但是掌握的技术能够服务于当前的绿色经济发展模式,这时需要进一步强化创新的深度,甄别优势类型的创新。

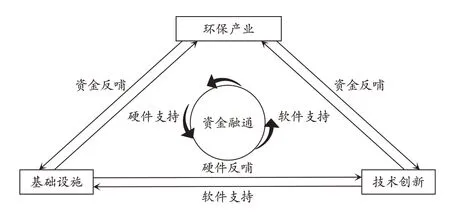

政策机制的落实和技术创新都需充足的资金保障,绿色投资体系的构建是整个E-E-S系统运转的砥柱。Peng et al(2018)阐述了目前中国绿色金融体系的现状,并且提出政策法规、信息交流、金融机构改革、国际合作等方面的建议。在绿色转型过程中,资金主要流向三大方向(如图5所示)。首先是相关的绿色项目和新兴产业,比如:人工智能、乡村振兴战略、共享经济等;其次是相关基础设施建设,比如公共服务设施、创新基地、产业示范园;再者是创新技术投资,这使绿色项目和新兴产业有不竭的动力,同时使基础设施不断得到更新。但是绿色转型依靠巨额的资金投入,由于投资收益时效原因,私人和社会资本进入动力不足,因此,政府财政拨款仍是当前主流资金来源,久之会造成较大的财政压力。高清霞,柯紫静(2017)对绿色投资领域引入私人资本的现状和难点进行剖析,基于供给侧改革提出了国家、地区和组织间相互合作,优化资源的配置,实现绿色投资效益的最大化的建议。

图5 绿色投资运转关系

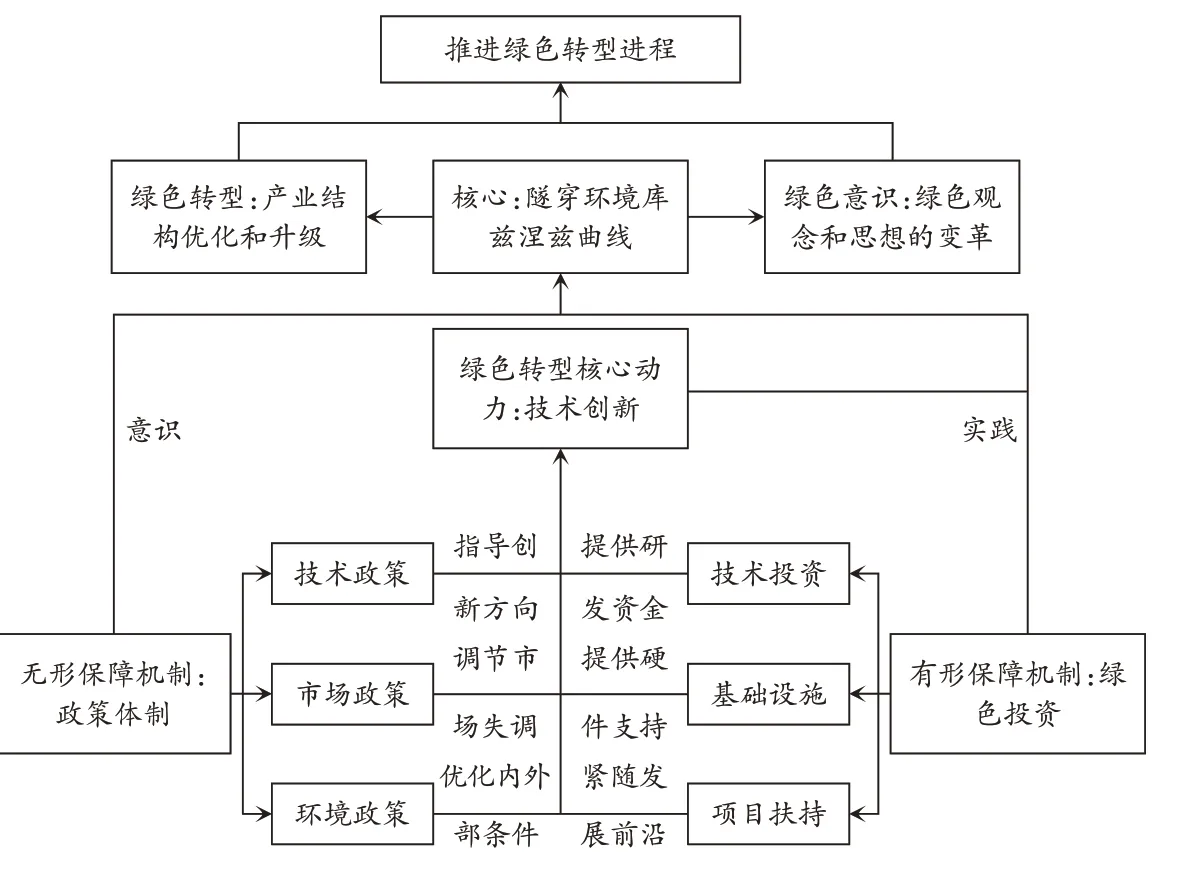

政策机制、技术创新和绿色投资三大主要因素中,政策机制更强调指导绿色创新和投资;技术创新和绿色投资更多体现绿色转型的能力,三者互为支撑,共同构成推进路径。如图6所示。

图6 绿色转型推进路径

四、总结与展望

综上所述,绿色经济以强大的逻辑生命力成为解决生态、经济、社会三者矛盾的现实选择,也是推进经济高质量发展的重要模式。通过本研究,认为该领域进一步研究可关注如下问题。

第一,绿色经济基础层面的内涵研究和应用层面的路径研究都处于不断变化中,在当前E-E-S复杂系统理论下,政策机制、科技创新和绿色投资将是推动绿色转型的主要动力因素,也是路径研究的根本立足点。其中,绿色经济相关规制政策框架的指导性和有效性评价,创新体系的构建,绿色投资的获取,以及三者如何发挥协同作用突破“环境库兹涅兹曲线”,有效促进生产-流通-消费绿色变革是亟待解决的问题。

第二,当前绿色经济的发展更多的是要弥补两大鸿沟。一是传统经济逾越生态红线与生态规模失控引发的生态赤字的鸿沟;二是社会总财富与社会福利分配两极化的鸿沟。社会公平要素在上述两大问题中起到了重要的调和作用。其中,扶持人工智能、新旧动能转换、新能源开发、共享经济等新兴产业和经济模式以及解决伴随乡村振兴战略、城镇化战略、乡镇工业化战略进程而过度向乡镇地区输出生态压力的问题,是当前公平要素发挥作用的关键,以此解决生态、经济系统的冲突以及社会系统的问题。

第三,基于中国区域特征差异明显的现状,多元差异化战略下寻求我国全域协同效应最大化是必然的选择。充分挖掘东部地区在生态保护经验、产业升级、创新体系、基础建设等方面的潜力和能力;发挥西部地区绿色发展资源丰富的优势,东西部之间形成知识和资源要素双向互动机制,以缓和中西部地区在生态规模控制方面态度矛盾的问题。

第四,中国作为在特色社会制度下成长起来的新兴经济体,政府政策对市场在资源配置中失调的调控是必不可少的手段,如何通过制度安排引导树立绿色发展的价值观念,转变单一的GDP考核机制,更好地发挥集中力量办大事,推进绿色转型的进程,是必须重视的问题。