穴位埋线联合小针刀治疗腰椎间盘突出症42例

青铜峡市中医医院 宁夏 青铜峡 751600

本文应用穴位埋线联合小针刀治疗腰椎间盘突出症42例。报道如下。

1 一般资料

以2017年7月~2019年2月本院收纳的84例腰椎间盘突出症患者为研究对象,随机分为小针刀组和联合组各42例。小针刀组中男24例,女18例;平均年龄53.69±5.63岁;平均病程2.04±0.63年;腰椎间盘突出26例、膨出15例、脱出1例。联合组中男23例,女19例;平均年龄53.58±5.23岁;平均病程2.06±0.61年;腰椎间盘突出24例、膨出16例、脱出2例。组间一般资料均衡(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1 小针刀组:患者取俯卧位,于病变位置利用触压询问的方式确定压痛点,以患者患病部位的棘突间隙为中心,两侧旁开2.0~3.5cm,垂直上移1.0~2.0cm,刀口线同患者纵轴线保持平行,徐徐刺入至骨面,保持刀刃线同肌肉纤维走向一致,完成纵行剥离,随后进行横向切割,当针刀下出现松动感时抽去针刀,局部消毒后伤口覆盖创可贴,并进行压迫止血。

2.2 联合组:上述治疗基础上予穴位埋线:取患者腰椎两侧夹脊穴6个,委中、阳陵、承山、昆仑、环跳、风市,沿垂直方向进针,进针深度以2.5~6.0cm为限,进针时放缓速度,退针时利用9号埋线针针芯将羊肠线埋入,线长2cm为宜。术毕给予针眼周围消毒,创可贴覆盖及压迫止血。两组患者每10d接受1次治疗,持续治疗5次。

3 治疗结果

3.1 疗效标准:痊愈:治疗后腰痛完全消失,直腿抬高角度≥70°;有效:治疗后腰痛、腰腿活动受限问题明显改善;无效:治疗后依然有较强疼痛感,活动能力无明显改善。

3.2 两组临床疗效比较:见表1。

表1 两组临床疗效比较

3.3 两组治疗前后相关实验室检查指标比较:见表2。

表2 两组治疗前后相关实验室检查指标比较(±s,μmol/L)

表2 两组治疗前后相关实验室检查指标比较(±s,μmol/L)

注:与本组治疗前比较,#P<0.05,与小针刀组治疗后比较,▲P<0.05。

免疫球蛋白轻链组别 时间 载脂蛋白M 载脂蛋白LI 7.86±1.26 5.74±0.94#7.81±1.24 3.59±0.52#▲小针刀组(42例)联合组(42例)治疗前治疗后治疗前治疗后1.24±0.12 0.89±0.08#1.23±0.13 0.56±0.04#▲0.36±0.08 0.64±0.07#0.37±0.09 1.47±0.16#▲

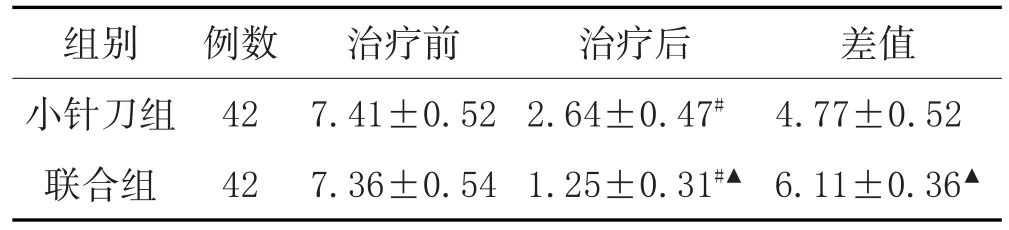

3.4 两组治疗前后视觉模拟评分法(VAS)评分比较:见表3。

表3 两组治疗前后VAS评分比较(±s,分)

表3 两组治疗前后VAS评分比较(±s,分)

注:与本组治疗前比较,#P<0.05,与小针刀组比较,▲P<0.05。

images/BZ_70_1310_1672_2302_1743.png4.77±0.52 6.11±0.36▲小针刀组联合组42 42 7.41±0.52 7.36±0.54 2.64±0.47#1.25±0.31#▲

4 体会

小针刀为当前腰椎间盘突出症治疗中常用方法,通过对患者软组织进行松解,使原本粘连的肌肉、筋膜及其周围组织剥离,恢复患者局部血液循环。并利用小针刀对患者局部组织产生的刺激,改善炎症,缓解疼痛症状。小针刀具有创伤小、操作简单的优势,可不受任何操作环境、条件的限制,完成治疗后无需缝合伤口,治疗过程中疼痛感轻,疗程短,患者易接受。

穴位埋线弥补了针灸作用时间短、疗效不久的缺陷,既结合了西医理论中羊肠线被机体吸收全过程的化学刺激理论,又结合留针、针刺等多种刺激效应。临床应用中腰椎间盘突出症患者接受穴位埋线后,异体蛋白可对其病变组织形成长期刺激,达到改善局部血循环、解除临床症状的目的。穴位埋线应用中具有创伤小、副作用少、操作便捷等优点。

综上所述,小针刀联合穴位埋线疗法用于腰椎间盘突出症患者效果确切,可为临床首选治疗方案。