阻击艾滋病的关键时刻

罗婞

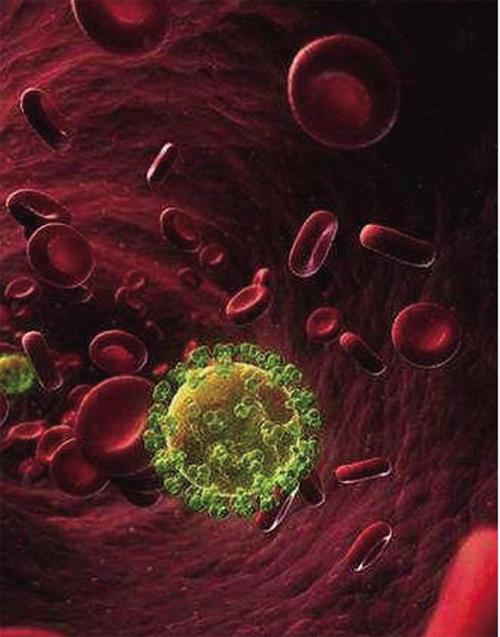

2015 年 11 月 26 日,广州市一家医院里,护士在各个病房穿梭为艾滋病患者打针换药。

林月已经与HIV病毒缠斗了20年。

年过50的她,脸庞丰润,一双亮晶晶的眼睛。她喜欢身着红色拍照,穿红色纱质连衣裙,提着裙摆,摆出舞蹈姿势,就像家家都有的那位爱美阿姨。和年轻人一样,她每晚都要刷会儿抖音,还会跟着视频健身、跳操,一不留神就到十一点半。

刷抖音前,手机闹钟在九点半准时响起,提醒她该吃药了。2粒小药丸,分别是达可挥和多替拉韦纳,都是当前国内定价较高的进口药,前者2018年年底刚获得中国国家药品监督管理局批准,后者则是世界卫生组织2019年7月下旬强烈建议作为艾滋病首选治疗方案的药物。

这两种药,是林月在2019年6月找北京佑安医院的医生调整的。2003年确诊后,她就接受了抗逆转录病毒治疗,16年间更换了三次药物。

刚确诊时,她病情险重,还得了卡氏肺囊虫肺炎,整天高烧不退,瘦得只有70多斤,市里三甲医院医生对艾滋病还很陌生,无能为力,甚至让家属准备后事。

如今,不论从身体情况、精神面貌还是检测结果来看,她都与普通人无异——病毒数控制在最小值,几乎检测不到;CD4细胞(CD4细胞是人体内的重要免疫细胞,艾滋病毒主要攻击对象)每立方毫米700多个,落在正常成人500-1600的范围内。

依照学界逐步达成的新共识,这意味着,她已经没有传染性了。只要正常服药,林月的情况和普通慢性病无异。“就像你的高血压需要持续服药一样。”一位艾滋病防治公益组织成员说。

虽然外界对艾滋病仍然存在误解和恐惧,但对艾滋病治疗实则已经有了巨大进展。先后有“柏林病人”和“伦敦病人”得到治愈。个案之外,针对艾滋病的药物和疫苗也在不断迭代,政府投入和支持也在增加。以至于世卫组织乐观地宣称,到2030年,要彻底终结艾滋病传播。

现在,已经进入倒数时刻。

确诊报告都是机密

2003年,林月确诊感染HIV时,她想不明白,为什么是自己。感染发生在4年前的一场宫外孕手术。由于大出血,手术过程中进行了输血。这份违法的自采血中,隐藏着两种病毒——HIV和丙肝。

接下来的几年里,她切实感到身体素质下降,但并没有想到感染HIV的可能。“我一生都没做过什么见不得光的事,怎么都想不到那上边去。”林月说。在那个年代,与艾滋病挂钩的印象,是来自西方的“传染性癌症”,代表着“腐朽的生活方式”和“生活作风不检点”。人们谈艾色变——在大多数地方,这是医院无法救治、必死无疑的绝症,具有可传染性,且不可治愈。林月还记得,当年艾滋病防治宣传,提到北京第一例艾滋病患者死后,医院把他用过的物品、被子、衣服等全烧掉了——事实上,这些物件并不会传染。

直到确诊卡氏肺囊虫肺炎,医生了解她输过血,建议做HIV检测。血液样本层层上递送审,到湖北省疾控中心,前后花了半个月时间才确诊。“当年确诊必须要送审,由省级以上权威人士鉴定,确诊报告都是机密。”林月回忆道。

2003年,与确诊感染HIV结果一同到来的,是当地三甲医院“有再多钱也治不了”的回复。其实,2001年,中国已有低价药物上市,次年国产药物开始上市,治疗费用从每年十几万降至每人每年三到五千元。但对于县城来说,药物的可及性仍然很差。由于病重,林月也无法长途跋涉到其他城市治疗。

幸运的是,恰好无国界医生在襄樊市疾控中心做关爱治疗,林月确诊后,该组织立即为她提供了抗病毒药物。除了药物支持,无国界医生还为林月提供心理疏导,告诉她此前从不知道的新观点:只要正常吃药,保持很好的依从性,感染者是能够和正常人寿命差不多的。

恰恰在林月确诊感染这一年,中国政府对艾滋病治疗的态度发生了巨大变化。

“建国初期,我国对传染病的防控非常重视,后来曾一度认为传染病已经消灭,注意力逐渐转向慢性病,放松了对传统传染病的防控。”中国医师协会感染科医师分会会长李兰娟曾向《医师报》谈到,“直到2003年SARS爆发,国家再次高度重视传染病防控。”

据艾滋病感染者互助平台白桦林全国联盟负责人白桦介绍,SARS发生前,北京两个主要的抗病毒治疗定点医院,地坛医院和佑安医院——曾经的第一传染病医院和第二传染病医院——正准备合并为一个医院。

“当年中国对传染性疾病本身重视程度是不够的。”白桦说,SARS发生后,政府有一个非常大的转变。两家医院保持了独立发展,各方面的政策开始逐渐建立。“不光是SARS,其他包括艾滋病等”。

也正是这一年,政府开始推行“四免一关怀”政策。2003年12月,时任国务院总理温家宝、副总理吴仪到地坛医院看望艾滋病病毒感染者。温家宝在讲话中强调,中国政府将在127个“艾滋病综合防治示范区”为病人提供免費抗病毒治疗、免费自愿咨询检测、免费母婴阻断、艾滋病遗孤免费就学,以及对艾滋病患者家庭实施关怀救助。

“为什么偏偏是我?”

“90后”小文是“四免一关怀”的受益者。2016年,临近大学毕业,学校组织一次献血。填写献血前例行问卷调查时,他想起自己半年多前用同性交友软件“约”了一次,有过高危性行为。献血后,他决定检测一下,以免有不好影响,结果发现自己“中招”了。

确诊后,小文做了肝肾功能检查,开始服用国家提供的免费药物。他接受的是“高效抗逆转病毒治疗”,即“鸡尾酒疗法”(HAART)——如同加入多种酒调制而出的鸡尾酒般,采用三种或三种以上的抗病毒药物联合治疗艾滋病。

这是目前治疗艾滋病最广为接受的一种疗法,由美籍华裔科学家何大一于1996年提出。1999年底,HAART在中国起步,直到2003年,主要得益于国家免费治疗的开展,开始在临床上广泛使用。

根据2016年最新修订的《国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册》,所有推荐的一线治疗方案均包含三种抗病毒治疗药物,其中包括两种核苷类反转录酶抑制剂(NRTIs)和一种非核苷类反转录酶抑制剂(NNRTIs)。其中,艾滋病免费抗病毒治疗药品名录收录了8种药物,包括齐多夫定、拉米夫定、奈韦拉平和依非韦伦等常用抗艾一线药物,还有14种则属于自费药。

同年6月,国家卫计委根据世界卫生组织最新发布的技术标准,取消了CD4数值限制。这意味着曾经阻碍艾滋病患者接受免费治疗的门槛消失,所有艾滋病病毒感染者、患者均能接受免费抗病毒治疗。

刚确诊时,小文情绪低落,彻夜难眠。

“他有种自我歧视,会觉得自己是一个感染者,跟别人不一样。而且很害怕社会上的眼光,这时候他自我歧视会很严重,会很长一段时间走不出来。”一位公益组织志愿者说。

作家苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中写道,疾病作为一种隐喻,往往象征着一种有缺陷的人格与道德上的瑕疵,“疾病最令人恐惧的,不是丧失生命,而是丧失人格。”与其他流行病相比,艾滋病从一开始就是带着“原罪”的疾病,人们对它的认知,夹杂着道德审判。在美国,艾滋病最初被称作“同性恋癌”;上世纪80年代的中国,一度将艾滋病译作“爱资病”,意为外国人、或是沾染资产阶级腐化生活方式才会染上的病。

林月刚确诊的时候,动过自杀的念头。但她不甘心就这么“不清不楚地离开”。当年,和她在同一家医院动过手术、输过血的还有好几例艾滋感染者,但她是唯一走法律途径的人。

慢慢地,林月的认识也在改变。此后,她活跃在多个公益组织,做群管理员、志愿者。“自从生病后,我觉得感染者没有什么高低贵贱,大家都是因为疾病而结缘,我们共同的敌人是疾病,而不是某个人。”她说。

前述志愿者说,一旦感染者过了这个门槛,开始稳定接受治疗后,就逐渐会发现,这个事情并没有那么可怕,依然可以像正常人一样生活。

“我不是药神”的现实

林月换过三次药。她现在吃的是达可挥和多替拉韦纳——都是国内定价较高、需要自费的进口药。

2018 年 11 月 30 日,河北省邯郸市疾病预防控制中心艾滋病确认实验室,穿戴防护服的实验人员。

林月购买达可挥和多替拉韦纳的途径是找代购。想要副作用更小、更新的药物,找在国外工作学习的朋友,或是代购仿制药的“药贩子”,是不少HIV感染者的选择。

价格,显然是一个重要原因。近10年来,全球抗病毒治疗艾滋病的药物价格已经从1500美元下降到了100美元,但在中国,药品价格仍然高达2000元左右,是全球价格的3倍。而仿制药,更加便宜。

很多患者为了获取相对廉价的药物,选择代购一些仿制药。但不论仿制药还是代购本身,合法性都是存疑的。对于患者来说,也有风险——“他有可能获取到的是假药,或者是药物渠道无法得到保证。”

据央视新闻,中国目前70多万艾滋病感染者中,药品的90%都来源于国家设立的免费药物名录。但现实却是,免费药物名录自2012年以来基本没有改动——除了将让患者“毁容”,皮肤似蜥蜴般的司他夫定等副作用严重的药物剔除外。

“最初,治疗方案尤其是一线药物方案,我们至少跟世界卫生组织相一致或者基本相同,那时候觉得我们至少跟世界卫生组织没有太大区别,但是世界卫生组织药物方案已经更改了好几年了,我们已经落后了。”白桦说。

在过去两年间,曾多次传出目录更新的消息。2017年初,国务院办公厅发布的《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》,明确要求卫生计生等多部门,依据相关政策规定适时调整免费抗病毒治疗药品目录。同年10月、次年4月,也有目录即将更新的相关报道,但最终都未落地。

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友曾说,免费药品名录迟迟不能更新的原因,部分因为药品价格谈不妥以及财政资金支付能力有限。“艾滋病专项经费,是一种谈判协调,最后通过艰苦努力达成的一个价格。购买治疗药90塊钱一瓶,纳入医保,药企提价,就变成了490,就是5倍。还有好多药品,对中国是一种政策,对其它发展中国家是另外一种政策。诊断试剂在非洲或东南亚其它国家,一份才9美元。同样的诊断试剂,卖给中国是90美元到100美元,相当于10倍。”

“客观来说,中国这几年也并非一成不变。”白桦介绍,尽管未能进入中国的免费药品目录,但至少多数药物已经引入中国市场,和过去只有免费药的情形相比,已是很大进步。此外,如利匹韦林这样的个别药物,在六七个城市进入医保,报销后才一百多元。不仅如此,深圳市自2017年12月1日,把艾滋病纳入医保范围,可以享受门诊大病待遇。参保人连续参保超过36个月后,门诊大病的最高报销比例可达90%。

“国家现在(新药)准入速度特别快。”前述公益组织志愿者说,“2019年3月在美国上市的一个新药,2019年8月份就已经准入了,前后不到半年。药企审批递文,基本一递文就提交,这个速度以前是不敢想象的。”

自费药物的可及性也大大提升。白桦举例,现在哪怕在偏远山村,无法在医院买到自费药,但可以选择从售卖药物的平台网站购买,比如京东商城,就已纳入一些艾滋病的抗病毒治疗药物。对艾滋病患者来说,这是一个巨大的进步。

距离治愈有多远?

据前述志愿者介绍,艾滋病不仅“可防可治,还可以吃后悔药”——阻断药物。暴露后预防,指有感染艾滋病病毒风险的人,通过服用抗病毒治疗药物,减少感染HIV风险的措施。暴露后预防,即“后悔药”,可以在阻断门诊通过自费购买的形式获取药物。如果认为自己可能已经感染了艾滋病毒,24小时之内使用暴露后预防药物,几乎可以100%避免感染HIV。

此外,近年来,国际上推行“U=U”的概念,即“持续检测不到HIV病毒=没有传染性”,这是全球历时9年、进行三项艾滋病毒传播的大规模研究得出的结论。2018年,中国疾控中心首度表态支持“U=U”。这意味着,像林月这些坚持服药的艾滋病感染者,是没有传染性的。

2016年6月8日,联合国各会员国通过关于艾滋病的政治宣言,立下2020年完成三个“90%”的目标——让90%的感染者被确诊、让90%的感染者得到抗逆转录病毒治疗、让90%的感染者达到抑制病毒,并且,到2030年结束艾滋病流行。

实现三个“90%”目标,已进入倒计时。据中国疾控中心、联合国艾滋病规划署、世界卫生组织联合评估,截至2018年9月底,中国报告存活HIV感染者及AIDS患者约85万例,死亡约26万例,2018年新发HIV感染者约8万例,已经处于比较低的区间。

国家卫健委数据显示,中国已经实现一个“90%”——截至2018年9月底,存活艾滋病感染者中,约有80%知晓感染情况的感染者已接受抗病毒治疗,治疗成功率超过90%,病毒载量得到控制。

不少病人,还期待着更大的突破。2019年9月11日,北京大学邓宏魁研究组、解放军总医院第五医学中心陈虎研究组及首都医科大学附属北京佑安医院吴昊研究组合作在《新英格兰医学杂志》发表的研究论文中提到,通过基因编辑敲除成体造血干细胞上CCR5基因,再将编辑后的细胞移植到艾滋病患者体内,可能成为“功能性治愈”艾滋病的新策略。

每次有类似新闻出现,白桦的QQ群、微信群总有人积极讨论。也有人找到白桦咨询,问的最多的问题是:“白哥,这个项目我能参加吗?”白桦作为“10年老病人”,一般淡淡扫一下新闻,不会特别仔细地关注或跟踪。

“对于大多数感染性疾病而言,‘治愈意味着彻底根除体内的病原体,然而对HIV来说,治愈可分为‘根治和‘功能性治愈。”空军军医大学唐都医院传染病科副主任医师康文在《实现HIV功能性治愈的策略和挑战》一文中写道, “根治意味着通过治疗清除了体内包括病毒储存库在内的全部病毒,HIV感染不会复发。而功能性治愈是一种治疗后病情持续缓解的状态,即通过有限的治疗,长期地、最大限度地抑制HIV复制,虽不能完全清除病毒储存库,但是可将其有效地减少到可控的程度,同时重建机体的免疫功能。功能性治愈的患者已有先例,也是科学研究主要攻破的對象。至今为止,唯一一名公认已经治愈的病人是被大家唤作“柏林病人”的Timothy Ray Brown。他同时患有白血病,接受过两次骨髓移植,捐赠者CCR5基因变异,能天然抵抗HIV。2007年2月停止用药物后,“柏林病人”至今仍未复发——当然,他并非“根治”,而是实现了“功能性治愈。”

2019年3月,英国学者在《自然》杂志披露,他们通过对另一名同时患有艾滋病的癌症患者进行化疗和造血干细胞移植后,也出现了类似结果。他也因此被称为“伦敦病人”。虽然研究人员认为目前说他已经治愈还为时尚早,但这一结果已经让团队非常鼓舞。

不过,白桦对此并不乐观。他见过太多“令人鼓舞的消息”,对此已经免疫了。真正从医学意义上治疗艾滋病,还是一个复杂的过程,他认为,短期内无法看到曙光。

但对于传染病来说,控制传染性和治愈本身同样重要。

“现在最大的问题是认识上的误区。很多老百姓,甚至医生都仍然认为艾滋病是超级肿瘤,艾滋病仍然是不可治的疾病。”中国医学科学院北京协和医院感染内科主任李太生在演讲中说。他举例,恶性肿瘤患者,不管通过传统化疗还是手术,5年生存率还不到50%。而对于艾滋病人来讲,可以活20年、30年甚至50年,“所以说艾滋病已经是一个可以治疗的慢性内科病了”。

(马天荐自《看天下》)