互联网经济对中国经济增长的影响

●张彩琴

一、引言

随着信息技术的发展和经济全球化的推进,互联网在在经济中所发挥的作用越来越大。2015年,国家提出实施“互联网+”行动计划,要求发展互联网基础设施,为实施大众创业、万众创新战略,推动互联网与传统产业融合,促进国民经济转型升级。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年12 月,我国网民规模达到8.29 亿,互联网普及率为59.6%,网络购物用户规模达6.10 亿,年增长率为14.4%,网民使用率为73.6%,互联网娱乐、在线政务服务等互联网应用持续高速增长,互联网经济正在加速与经济各领域的融合。

互联网经济是信息网络化所带来的经济活动的总和。当今时代,各行各业都可以从互联网上获取信息,依靠互联网进行交易,经济中的生产、交换、分配、消费等各领域也都离不开互联网。互联网经济主要包括商务交易、支付理财、互联网公共服务、即时通讯、网络游戏、搜索引擎等几个方面。在当前经济转型的大背景下,互联网经济为经济增长提供了新动能,对经济产生了重要影响,本文试图以此为出发点,讨论互联网经济与非互联网经济的关系,测算互联网经济的外溢效应,分析互联网经济对经济增长的影响。

二、文献综述

传统经济学认为,由于资源的稀缺性,要素具有边际收益递减的规律,但随着互联网经济的发展,“边际收益递增”的现象开始出现,其很重要的一个原因是在互联互通的世界,人力资本和知识可以无限次重复利用,且具有网络外部性,因此,互联网经济会对经济增长产生影响。McKinsey(2011)测算了互联网经济在经济中的比重,认为中国的这一比重达到2.6%。张磊、张鹏(2016)分析了中国互联网经济发展与经济增长动力重构,认为只有鼓励企业利用互联网技术和市场机制配置生产要素,降低交易成本,才能实现创新驱动的内生增长。奚欣明(2016)分析了互联网经济对经济增长的直接作用和间接作用,直接作用包括增加总产出、优化产业结构、带动相关产业的发展等,间接作用主要是通过人力资本积累和技术创新作用于经济增长。

在实证研究方面,Choi 等人(2009)研究了互联网普及率与经济增长的关系,认为互联网普及率每提高1%,人均GDP将增长0.04%~0.05%。谢印成、高杰(2015)选取多项互联网发展指标,构建了互联网发展状况与服务业增加值的回归模型,讨论了网络零售交易额对服务业增加值的影响。茶洪旺、左鹏飞(2015)构建了互联网资源指数,并基于我国各省市的面板数据,分析了互联网资源对经济增长的影响,结论表明,互联网资源对经济增长由促进作用,并且强于劳动力因素,资本、劳动力和互联网资源组合在一起对经济增长具有规模报酬递增的作用。张灿(2017)以互联网普及率和移动电话普及率衡量互联网发展,探讨了互联网发展与经济增长的相互关系。耿蕴洁(2018)通过构建互联网融合发展指标体系及互联网融合发展指数,发现我国互联网融合程度逐年递增。不少学者也在新经济增长理论的基础上对互联网与经济增长的关系进行了研究。刘宇(2010)通过对柯布—道格拉斯生产函数进行调整,将技术水平区分为互联网因素和非互联网因素进行分析。杨坚争等人(2011)通过在柯布—道格拉斯生产函数中增加电子商务发展指数这一指标,建立了电子商务与经济增长的模型。

上述文献从多个方面研究和探讨了互联网经济相关领域的发展,但仍有一些不足,一是大多数研究都是利用互联网网民数、IP 地址数、网站数等非经济指标构建模型,较少涉及经济指标;二是已有研究侧重分析互联网与经济增长的直接关系,而对其间接效应涉足较少。为此,我们试图以互联网经济营收规模作为解释变量,分析互联网经济对经济增长的影响,剖析互联网经济的外溢效应。

本文的贡献主要在于探索性地将菲德模型这一理论框架运用到互联网经济的外溢效应中,在指标选取上,本文选择了互联网经济营收规模这一经济指标,以尽可能地反映互联网经济的发展情况。此外,本文考虑到了互联网经济的滞后效应,考察了外溢效应的滞后期别。

三、理论模型与分析方法

菲德模型是研究外溢效应的一种有益方法,它既能从理论上提出研究框架,又在实证上具有较强的可行性,因而在出口、高新技术、教育投资、信息产业等领域得到充分利用,不少学者在研究外溢效应时都借鉴了该方法(包群、赖明勇,2003;钟鸣长、沈能,2006;庄子银、华锐,2017)。本文依据菲德模型测算互联网经济对经济增长的影响及互联网经济的外溢效应。菲德模型最初是由菲德(1983)在估算出口对经济增长的作用时提出的,该模型将经济体分为两个部门,它既可以测算两个部门间的相互溢出效应,又可以测算其中一个部门对经济增长的影响。

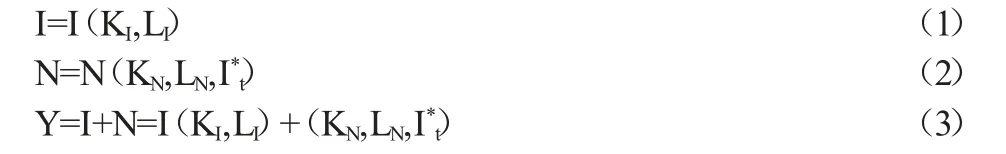

假设经济体分为互联网经济部门I 和非互联网经济部门N,用生产函数分别表示为:

其中,K 为资本投入,是互联网经济部门的资本投入K1与非互联网经济部门的资本投入KN之和;L 为劳动力投入,是互联网经济部门的劳动力投入LI与非互联网经济部门的劳动力投入LN之和;Y 为社会总产出,是互联网经济部门的产出I 与非互联网经济部门的产出N 之和。式(2)表示,互联网经济部门的产出会影响非互联网经济部门,即互联网经济部门有外溢效应,并且外溢效应存在一定的时滞:

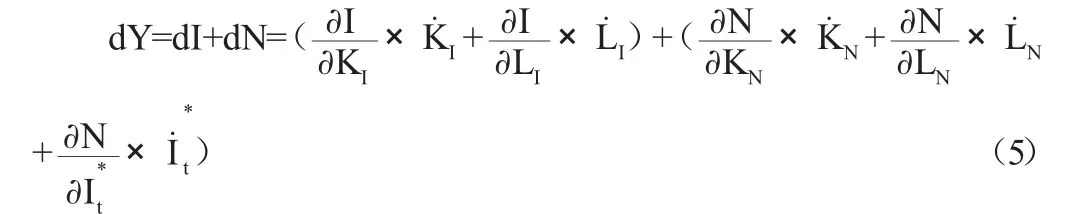

将式(3)对时间t 求导,得:

假设两部门的要素相对边际收益关系式如下:

上式中,若δ>0,则互联网经济部门的要素边际收益高于非互联网经济部门,要素向互联网经济部门流动;若δ<0,则非互联网经济部门的要素边际收益高于互联网经济部门,要素向非互联网经济部门流动,若δ=0,则表示两个部门要素边际收益相等,要素不会流动。

在上述基础上,式(5)可以变换为:

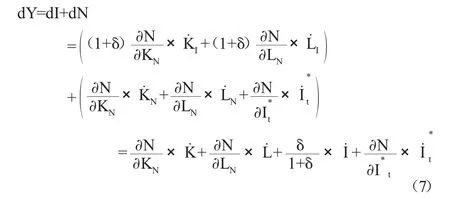

假定互联网经济部门对非互联网经济部门的弹性ω 不变,则:

上式可以体现互联网经济部门对非互联网经济部门的外溢效应,将上式对求导得:

将式(9)代入式(7)中,并对公式两边分别除以Y,可得:

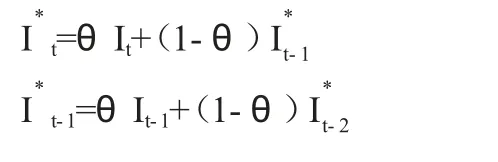

假设当期期望外溢效应I*t 不仅与It有关,也与上一期的期望外溢效应有关,即:

从而,

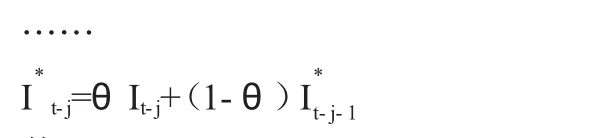

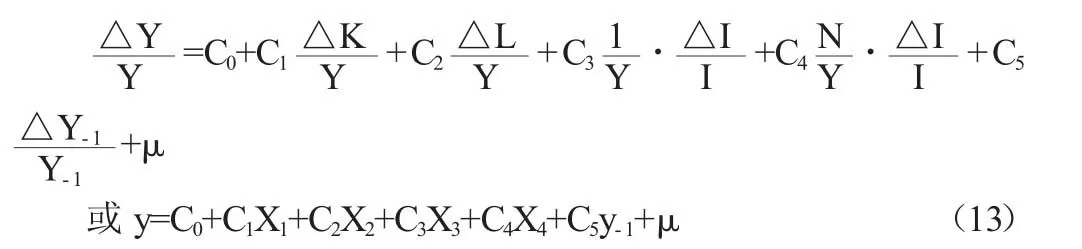

式(11)类似于几何滞后模型,因而将式(11)带入式(10),并做几何滞后变换,即推前一期并乘以(1-θ),得出(1-θ)的相关方程,从而:

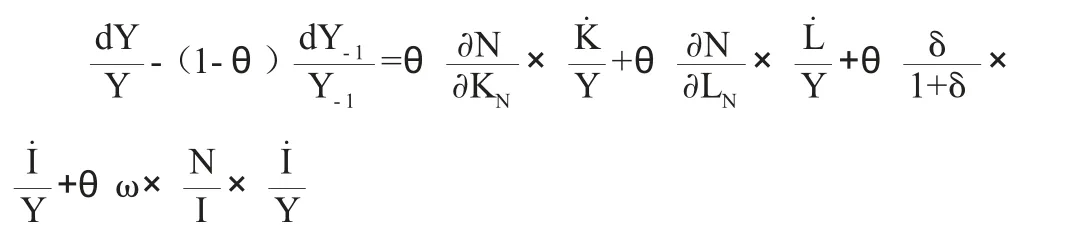

稍作变换可得:

上式即可估计互联网经济对经济增长的影响,其中包含了互联网经济对经济增长的外溢效应。

四、互联网经济对经济增长影响的实证分析

(一)计量模型及数据说明

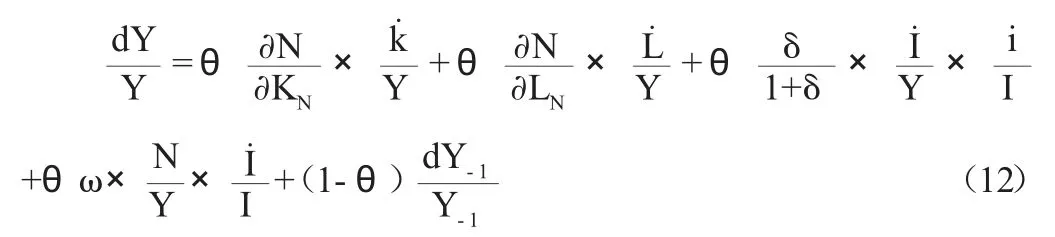

本文依据上述模型建立如下基本方程:

(二)模型回归结果及分析

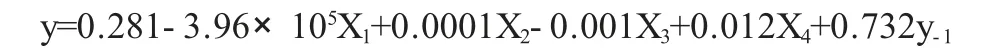

在对被解释变量和各解释变量进行ADF 检验发现,一阶差分后,变量非平稳,其余变量均平稳;二阶差分后,所有变量均平稳。在此基础上,我们进一步对上述变量做Johansen 协整检验,结果显示,各变量间存在协整关系。进一步地,我们采用最小二乘法进行回归,回归结果如下:

上述方程的拟合优度R2达到0.76,说明回归方程的拟合程度较为理想,F 统计量也显示模型整体显著。在此基础上,我们计算出θ=0.268,从而I*t=0.268It+0.732I*t-1,由于θ 值度量的是当期互联网经济部门的外溢效应在滞后各期的分布情况,因此,我们可计算出滞后各期的影响系数,见表1。

表1 滞后各期的影响系数

从滞后各期的影响系数来看,互联网经济具有明显的滞后效应,其中,前三期的影响系数较大,第四期的影响系数较小,可以看出,当期互联网经济的期望外溢效应主要受到当期及滞后三个季度外溢效应的影响。

根据系数关系式C4=θω,我们计算出ω=0.045,由于ω 表示的是互联网经济部门对非互联网经济部门的外溢效应,因此,我们可看出,互联网经济对非互联网经济部门具有正的外溢效应,即互联网经济每增加1 个单位,非互联网经济将增加0.045 个单位,然而,这一数值相对较小,从t 统计量的概率值来看,此外溢效应并不显著,这可能与本文选取的互联网经济规模的数据口径有关,鉴于对外公布的互联网经济数据相对缺失,本文从艾瑞咨询获取的互联网经济规模数据没有全面囊括互联网经济的方方面面,比如,在线教育、在线医疗等并未统计在内,因此可能对实证结果有一定影响。

为了检验模型的可靠性,我们运用AR 模型再次对方程进行拟合,结论基本与上述无异,只是系数C2的符号变为负,由于该系数值相对较小,考虑到本文的研究目的,我们认为它并不影响本文的主要结论,因此,上述模型的可靠性相对较好。

五、结论与启示

本文借助动态菲德模型分析了互联网经济对经济增长的影响,测算结果显示:(1)互联网经济对经济增长具有一定的促进作用,互联网经济对非互联网经济具有正外溢效应,互联网经济每增加1 个单位,非互联网经济将增加0.045 个单位,但整体来看这一外溢效应并非十分显著,这可能与本文选取的互联网经济规模的指标口径有关,在本文的指标口径下,我国互联网经济占GDP 的比重相对较小。另外,外溢效应不十分显著的原因也可能是因为互联网经济会对非互联网经济带来一定的冲击;(2)互联网经济具有明显的滞后效应,当期互联网经济的期望外溢效应主要受到当期及滞后三个季度外溢效应的影响;(3)互联网经济部门的要素边际收益并非显著高于非互联网经济部门,这与人们的传统观念不同。

上述研究结论显示,尽管近年来我国互联网经济发展很快,互联网对经济增长有一定的促进作用,但我国互联网经济占GDP 的比重仍有待进一步提高。相比于传统经济,互联网经济有着交易成本低、资源流动性高等优势,在当前经济转型升级的大背景下,一方面,互联网经济催生出一批新产业、新业态和新商业模式,优化了经济结构,为经济提供了新动能,另一方面,互联网经济也对传统经济造成了一定冲击,尤其是在批发零售行业和公共服务行业,为此,我国在加快“互联网+”行动计划的同时,一定要以互联网带动传统产业的优化升级,推动互联网与传统产业的深度融合,充分发挥互联网信息技术和资源配置的功能,防止资源在互联网领域循环空转,减少互联网对传统经济的冲击,强化网络外部性作用,提高要素的边际收益,实现创新驱动的可持续发展。