针刺背俞穴干预慢性心力衰竭的临床观察及机制探讨

从20世纪90年代以来,随着对心力衰竭机制的不断研究,逐步认识到心力衰竭的发病主要与神经内分泌系统过度激活有关。其中以交感神经系统及肾素-血管紧张素-醛固酮系统为主。确定了以血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)/ 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)、β受体阻滞剂和醛固酮受体拮抗剂的金三角治疗方案[1],作为慢性心力衰竭的基础治疗,病人的生存率得到了提高,但仍有50%的心力衰竭病人在诊断5年内死亡[2-4]。近年来,心力衰竭的药物治疗方面无突破性研究进展,在非药物治疗中,器械治疗方面的心脏移植、心脏再同步治疗(CRT)、植入式心脏转复除颤仪(ICD)日趋成熟[1,5],迷走神经兴奋植入器、脊髓神经电刺激等技术的发展,为心力衰竭病人的治疗带来了更多的希望[6-7]。器械治疗的有创性、复杂的技术要求及昂贵的费用等因素,使得新的治疗方案难以广泛实施。因此,寻求经济、实用、且可执行性强的非药物治疗手段就显得尤其重要。大量动物实验发现,脊髓神经电刺激对心力衰竭有治疗作用,尤其以胸段脊髓电刺激尤为明显[8-10]。Lopshire等[11]在探索心力衰竭犬脊髓神经电刺激的最佳位点和刺激强度时发现,90%阈值刺激强度作用于T4水平组,在降低心率、提高左室射血分数(LVEF)、减少室性心律失常发生率等方面表现最优,且在停用电刺激5周后,仍可观察到心率下降。研究发现,背俞穴的分布规律与脊神经阶段性分布特点大致吻合[12-14]。肺俞、厥阴俞、心俞分别位于第3、第4、第5胸椎棘突下,旁开1.5寸,与心交感神经传入神经节前纤维起源位置相近。本研究以此为基础,采用针刺背俞穴配合基础西药治疗慢性心力衰竭,评价针刺背俞穴干预慢性心力衰竭病人的有效性,并探讨其可能机制。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年3月—2016年9月住院及门诊诊断为慢性心力衰竭的病人100例。采用随机数字表法分为对照组与治疗组,每组50例。对照组,男23例,女27例;年龄40~82岁,平均65岁;冠心病23例,高血压性心脏病12例,风湿性心脏病6例,扩张型心肌病5例,肺源性心脏病4例;心功能Ⅱ级14例,心功能Ⅲ级30例,心功能Ⅳ级6例。治疗组,男26例,女24例;年龄43~83岁,平均66岁;冠心病25例,高血压性心脏病9例,风湿性心脏病7例,扩张型心脏病6例,肺源性心脏病3例;心功能Ⅱ级12例,心功能Ⅲ级31例,心功能Ⅳ级7例。两组性别、年龄、基础疾病及病情等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准 心力衰竭诊断:参照Framingham诊断标准。心功能分级:参照美国纽约心脏病学会(NYHA)心功能分级标准。慢性心力衰竭诊断标准:参照2014年中华医学会心血管病学分会发布的《中国心力衰竭诊断和治疗指南2013》。中医心衰诊断标准:参照《中药新药治疗心力衰竭的临床研究指导原则》标准。

1.3 纳入与排除标准

1.3.1 纳入标准 ①年龄<85岁;②符合冠心病或高血压病所致慢性心力衰竭诊断;③心功能分级Ⅱ~Ⅳ级;④与病人签署知情同意书。

1.3.2 排除标准 ①急性心肌梗死或伴有心源性休克、致命性心律失常;②严重电解质紊乱;③肝、肾功能不全;④妊娠或哺乳期;⑤过敏体质者;⑥合并精神疾病或不愿意配合治疗的病人。

1.4 剔除及退出标准 ①治疗过程中出现危及生命的并发症或病情加重的病人;②在治疗过程中出现肝肾功能损害的病人;③符合纳入标准,但由于病人依从性差,未能配合治疗或按时接受检查者。

1.5 方法 对照组给予常规西医治疗,常规给予呋塞米片、醛固酮受体拮抗剂、ACEI/ARB、扩血管药物、β受体阻滞剂、强心药等治疗。治疗4周。治疗组在常规西医治疗基础上加针刺背俞穴(双心俞、双厥阴俞、双肺俞)治疗。病人取坐位,环球牌一次性无菌针灸针(规格0.35 mm×25 mm),向上斜刺1.0~1.5 cm,以“得气”为宜,并用G9805-C低频电子脉冲治疗仪用连续波,强度为2,电针时间20 min,每日1次。治疗4周。

1.6 观察指标 ①心功能指标:观察两组病人治疗前后LVEF、6 min步行距离变化。②心率变异性(HRV):治疗前后,各记录1次动态心电图全部正常窦性R-R间期标准差(SDNN)、全程相邻R-R间期之差的均方根(rMSSD)、相邻N-N间期超50 ms百分比(PNN50),评估病人的HRV。

1.7 疗效评定 参照《中药新药临床研究指导原则》[15]症状分级量化标准,并计算治疗前后症状总积分。显效:临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥70%;有效:临床症状、体征均有改善,证候积分减少<30%;无效:临床症状、体征无明显改善;加重:临床症状、体征均有加重,证候积分减少<0。

2 结 果

2.1 两组疗效比较 治疗组总有效率为88%,对照组总有效率为68%,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组疗效比较

注:两组总有效率比较,P<0.05。

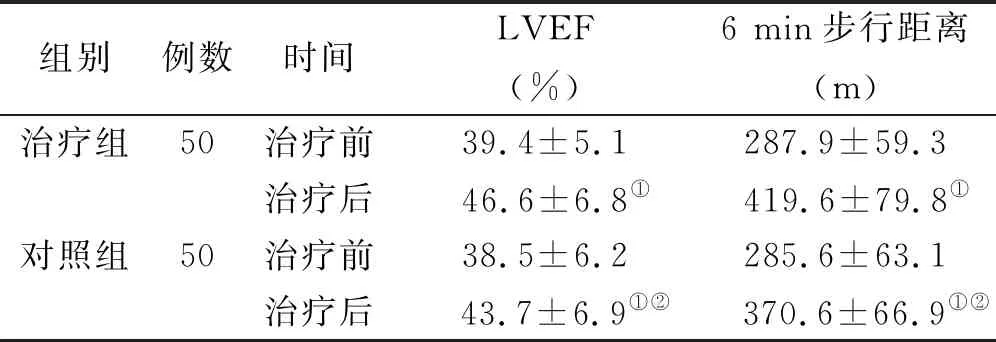

2.2 两组心功能指标比较(见表2)

组别例数时间LVEF(%)6 min步行距离(m)治疗组50治疗前39.4±5.1287.9±59.3治疗后46.6±6.8①419.6±79.8①对照组50治疗前38.5±6.2285.6±63.1治疗后43.7±6.9①②370.6±66.9①②

与本组治疗前比较,①P<0.05;与治疗组治疗后比较,②P<0.05。

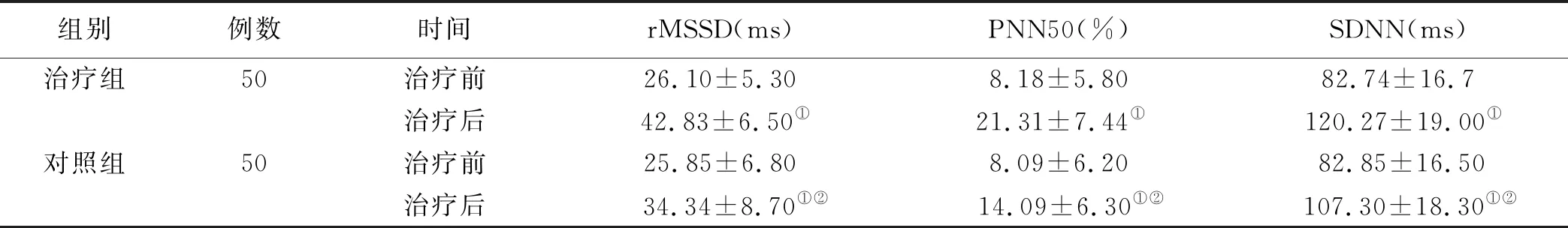

2.3 两组HRV比较(见表3)

组别例数时间rMSSD(ms)PNN50(%)SDNN(ms)治疗组50治疗前26.10±5.308.18±5.8082.74±16.7治疗后42.83±6.50①21.31±7.44①120.27±19.00①对照组50治疗前25.85±6.808.09±6.2082.85±16.50治疗后34.34±8.70①②14.09±6.30①②107.30±18.30①②

与本组治疗前比较,①P<0.05;与治疗组治疗后比较,②P<0.05。

3 讨 论

慢性心力衰竭见于各种疾病,尤其是心血管疾病的终末阶段,以肺循环淤血和(或)体循环淤血为主要表现的一组临床综合征。心力衰竭时自主神经功能紊乱,主要表现为交感神经活性增强和迷走神经活性降低[16]。在传统的心力衰竭治疗中,β受体阻滞剂因其抑制交感活性而可达到改善心室重构的作用,而成为心力衰竭治疗的重要部分。近年来,迷走神经电刺激疗法(VNS)作为增强迷走神经活性最直观的措施之一,已成功地实现了从基础到临床的转化,成为心力衰竭治疗的热点[17]。中医学将慢性心力衰竭归类于心衰病的范畴。最新研究显示,针灸及运动疗法在心衰病的治疗中取得了显著的进展[18]。背俞穴为脏腑经络之气,经背腰部,流注转输于全身的重要枢纽。张介宾谓“五脏居于腹中,其脉气俱出于足太阳经,是为五脏之俞”“十二腧皆通于脏气”。背俞穴与脏腑有着直接而紧密的联系,针刺可直接调整脏腑功能的作用,可激活迷走神经的抑制状态[19]。实验研究表明,电针“心俞”能调整急性心肌缺血大鼠的自主神经功能,有益于心功能的恢复,改善心肌缺血的状态[20]。

本研究表明,治疗后两组6 min步行距离、LVEF较治疗前均提高,治疗组较对照组改善更明显,差异均有统计学意义(P<0.05)。提示针刺背俞穴可帮助慢性心力衰竭病人缓解症状,改善心功能,提高运动耐力。

HRV反映窦房结在自主神经作用下的瞬时变化[21],实际上是反映自主神经系统交感活性与迷走活性的变化,是优质的无创性检测自主神经功能的客观指标。在HRV的时域指标中,SDNN主要反映自主神经总张力的大小及其对心率调控能力的大小;RMSSD和PNN50主要反映迷走神经的张力大小。有研究表明,HRV指标越低,提示心力衰竭越重,并认为HRV指标为评估慢性心力衰竭严重程度的可靠指标[22-23],提高HRV值可以改善预后[24]。本研究结果显示,治疗后,慢性心力衰竭病人HRV指标均升高,治疗组SDNN、rMSSD、PNN50升高更明显,提示针刺背俞穴可调节心力衰竭自主神经功能,兴奋迷走神经,而达到保护心力衰竭病人心功能的作用。

通过低强度电针刺激,兴奋迷走神经,达到干预心力衰竭的可能机制为以下几个方面:①抗炎,近年来,大量的基础实验研究显示,神经内分泌激活的免疫和炎症介质参与了心力衰竭的发病过程,在其发生、发展的过程中起着重要作用[25]。慢性心力衰竭状态下,迷走神经是炎症反应的主要参与者,研究显示,电流刺激迷走神经,可以“冲击”脾脏中的免疫系统,抑制肿瘤坏死因子的合成及炎症反应[26]。动物实验研究显示,短暂的一次电流刺激,可产生长时间的抑制炎症的效果[27]。②阻断肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS),针刺可以降低血浆中血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)和醛固酮水平,从发病机制上阻断心力衰竭的进展,产生治疗心力衰竭的效果[28]。③针刺可以升高一氧化氮(NO),改善心肌重构。吴松等[29]研究发现电针“内关”可以明显抑制心肌肥厚,其抗心肌肥厚的作用可能是通过升高NO来实现的。

综上所述,针刺背俞穴联合常规西医治疗慢性心力衰竭,能显著改善病人临床症状,提高HRV,达到提高病人生活质量的目的。针刺背俞穴为外治法,可有效避免β受体阻滞剂所带来的不良反应及禁忌证,可作为慢性心力衰竭治疗的重要补充。其作用机制考虑与兴奋迷走神经,从而激发抗炎及神经内分泌系统有关。本研究也存在一定的局限性,由于样本数量受限,样本收集区域有限,长期疗效还有待进一步观察和深入研究。