朝阳县“乌兰黄道遗址”为“安晋城”考

陈守义

内容提要:石重贵、石延煦墓志出土后,有关石晋北迁的路线及其族别、世系等一系列问题大都迎刃而解,只有石氏驻泊建州的具体地点也即安晋城的所在尚未落实。近年因高嵩、高元父子墓志及李太后、安太妃等墓志的发现,此问题又被重新提起。有学者认为,位于辽宁省朝阳县境内的波罗赤古城址即安晋城。但在调查中发现,该城址与墓志资料及史书记载不合。经多方论证,本文纠正了因《辽史·地理志》将“建州南四十里”系于辽初太祖建州(今朝阳县木头城子城址)所造成的错误认识,进而寻求与其相对应的考古发现,确认安晋城(石家寨)位于辽圣宗所迁建州(今朝阳市龙城区黄花滩城址)之南,即朝阳县乌兰河硕蒙古族乡黄道营子村“乌兰黄道遗址”。论述中兼涉辽代正统观、汉儿城、永霸县等问题。

关于契丹灭后晋,徙石重贵于建州的具体地点,史籍有李太后“自驰至霸州谒帝,求于汉儿城侧赐地种牧以为生”1(南宋)叶隆礼著,李西宁点校:《契丹国志》卷4《世宗天授皇帝》,齐鲁书社,2000年,第45页。的记载,并称其落户的小地名为石家寨,方位、道里记之甚明2《辽史》卷39《地理志三》,中华书局,1974年,第488页。,照说按图索骥即不难找到,可是多年来考古研究却罕有指证。据笔者所知,早前只有孙国平先生曾经提出朝阳县胜利乡大五家子村辽代遗址一说3孙国平:《辽代石晋李太后耕垦自赡之地考》,《东北地方史研究》1991年第4期。。至2004年,都兴智、田立坤《后晋石重贵石延煦墓志铭考》发表,始知石重贵入辽后曾册封晋王,其驻地又名安晋城,遗憾的是石氏父子墓志均为收缴入藏,出土地仅知大致范围,故不能确指4都兴智、田立坤:《后晋石重贵石延煦墓志铭考》,《文物》2004年第11期。。而后,因高嵩、高元父子墓志及李太后、安太妃墓志相继于同地出土5以上所述诸志录文参见齐伟:《辽宁省博物馆藏〈石重贵墓志铭〉考释》,《辽金历史与考古(第四辑)》,辽宁教育出版社,2013年,第299页;张桂霞、李宇峰:《辽代〈石延煦墓志铭〉考释》,《辽金历史与考古》(第六辑),辽宁教育出版社,2015年,第329页;杜晓红、李宇峰:《辽宁朝阳县发现辽代高嵩高元父子墓志》,《辽宁省博物馆馆刊(2011)》,辽海出版社,2011年,第85页。下引墓志均出自此三文,为节省篇幅,不再详注,敬请原谅。,其所在方位初现端倪。根据墓志提供的信息,杜晓红、李宇峰两位专家对安晋城的地望进行了深入探索,先后在《辽宁朝阳县发现辽代高嵩高元父子墓志》6杜晓红、李宇峰:《辽宁朝阳县发现辽代高嵩高元父子墓志》,《辽宁省博物馆馆刊(2011)》,辽海出版社,2011年,第85页。和《辽宁朝阳县发现辽代后晋李太后安太妃墓志》7杜晓红、李宇峰:《辽宁朝阳县发现辽代后晋李太后安太妃墓志》,《边疆考古研究》2014年第2期。中(以下合称“两文”),考证“波罗赤镇101国道北侧新发现的辽代城址……即是学术界长期寻觅的晋王城城址”。“两文”发表至今已阅数载,未见任何异议。笔者关注此事已久,为慎重起见,除反复梳理文献资料,还多次到波罗赤城址及高氏家族墓地调查核实。最近,又看到杜晓红、宋艳伟合写的《辽宁朝阳“安晋城”略考》8杜晓红、宋艳伟:《辽宁朝阳“安晋城”略考》,《辽金历史与考古》(第十辑),科学出版社,2019年,第86页。(以下简称《略考》),文中再次重申了所持观点。研读之后,自感有必要把问题提出来,共同商讨。涉笔之处,难免指陈得失,敬请谅解。

一、安晋城与波罗赤城址

有关安晋城及其别称晋城、晋王城的史料已备具于“两文”,这里为进一步理清安晋城的来龙去脉,尚需稍加赘复。《石重贵墓志》记事简略,内述辽太宗南下灭晋,“遂迁王(石重贵)于辽左之东京”,之后提到了安晋城:“暨天授皇帝徙居建州而城之。天顺皇帝策为晋王,名其城为安晋焉。以天赞皇帝保宁六年六月十八日构疾,薨于寝……以其年闰十月十一日葬于安晋城之坤原,后冯氏祔焉。”安晋城究竟建于何时何处,是世宗(天授皇帝)还是穆宗(天顺皇帝)所建,文中交代得并不十分清楚。验之于史,辽太宗于会同九年(946)举兵南下开封,石重贵出降,被贬为负义侯,随后又远徙东京辽阳9《辽史》卷4《太宗纪下》,中华书局,1974年,第57~59页。,至世宗继位,李太后自驰至霸州(今朝阳市)请求赐地10《契丹国志》卷4《世宗天授皇帝》记李太后求见世宗于霸州为天禄元年(947)八月,而《辽史》卷5《世宗纪》记世宗于天禄二年十一月驻跸彰武军(霸州)。,世宗遂于第二年(949)迁石氏居止建州,墓志所谓“天授皇帝徙居建州而城之”,《旧五代史》记为“帝(石重贵)乃令一行人员于寨地内筑室分耕”11《旧五代史》卷85《晋书·少帝纪五》,中华书局,1974年,第1128页。,其实不过是随行人员自行“筑室”,充其量土屋数间,远谈不上“城之”。其境遇的改善,应是从穆宗开始。穆宗不但加封石重贵为晋王,而且还为他营建城府,并赐名“安晋”,因此才有了所谓的安晋城。

石重贵封王及建城时间,从保宁二年(970)《刘承嗣墓志》中可以觅得更详尽的消息。志载:“(天禄)四年除兴州刺史……遇朝廷之变更,随銮辂之驱驰。因缘私门,崇重释教。创绀园之殊胜,独灵府之规谋。遽蒙任能,俾辖若拙。始终宜州大内,又盖嗣晋新居。南北京城,霖雨摧塌,妥度板筑,备历修完。”12向南:《辽代石刻文编》,河北教育出版社,1995年,第48页。文中“宜州大内”指东丹王耶律倍私城,早为学者指出,“南北京城”分别指燕京和上京也很明确,唯独“嗣晋新居”一直未见确解,以前只有朱子方先生言及于此,但他的释义是“为被俘北来的石重贵后人盖了新居”13朱子方:《〈辽代墓志考释〉前言》,《辽宁社会科学院学术论文选》,1982年,历史分册,内部刊物,第14页。。从墓志记事顺序看,“遇朝廷之变更”显然是世宗被杀的讳语,世宗死于天禄五年(951),同年穆宗继位。可知刘承嗣修建“宜州大内”适当穆宗继位不久,随后“又盖嗣晋新居”。此“新居”与世宗的“城之”是否为同地姑且不论,仅一个“新”字即足以说明二者不在同一时点,安晋城系穆宗敕建无疑。从“创绀园(佛寺)之殊胜”到“始终宜州大内”,少则一两年,多则可能两三年。由此推之,石重贵封王当在穆宗初期,而“新居”应为应历二年(952)前后兴建。

石重贵被称为“自古亡国之丑者”14《旧五代史》卷85《晋书·少帝纪五》,中华书局,1974年,第1129页。,穆宗竟然优礼有加,多少有些出人意料。其实穆宗之举合乎中原“二王三恪”的宾礼,与太宗“以晋国称大辽”15(南宋)叶隆礼著,李西宁点校:《契丹国志》卷3《太宗嗣圣皇帝下》,齐鲁书社,2000年,第37页。,世宗准许石氏“创立宗庙”16《辽史》卷39《地理志三》,中华书局,1974年,第488页。一脉相承,都有其政治寓意,表明契丹承后晋而为正统和变夷为夏的自觉,自太宗起代代相因,从未改变,唯兴、道两朝表现得更加突出而已。不过以穆宗的昏暴,封王置府都只是手段,石重贵因“弃约而息贡”令契丹衔恨,故于他的礼遇不能估计过高。

至于安晋城的地望,因高氏父子墓志的发现,也是有线索可循的。《高嵩墓志》记志主“于统和十七年正月二十四日薨于白石山之西行次……越其年九月五日,归葬于晋王城之北众冈之中”,《高元墓志》也有“即于其年岁在赤奋(若)冬十月二十日,迁神于保静军县晋王城之北”一语,所说晋王城也即安晋城。高氏墓地位其北,这意味着“两文”指证的波罗赤城址必当其南或近于南,方才有可能确定为安晋城。

考波罗赤城址在朝阳县波罗赤镇后营子(又称为“二队”,即原第二生产队),旧说为十六国鲜卑段部乙连城17朝阳市史志办公室:《朝阳市志》,辽宁大学出版社,1996年,第278页。,目前尚无考古资料发表。通过调查发现,波罗赤城址实际是在高氏墓地西北,相距3.8千米,方向全然相反。《高嵩墓志》现已收入《辽代石刻文续编》,内有简介云:“高嵩墓志,2008年12月出土于辽宁省朝阳县波罗赤镇萧三家村五尺营子辽墓……同出还有高嵩之子墓志。”18向南、张国庆、李宇峰辑注:《辽代石刻文续编》,辽宁人民出版社,2010年,第37页。按五尺营子,标准地名作吴赤格营子,位于波罗赤城址东南山麓,波罗赤城址北纬41°24′、东经119°57′,吴赤格营子北纬41°39′、东经120°00′,高氏墓地更在其南。

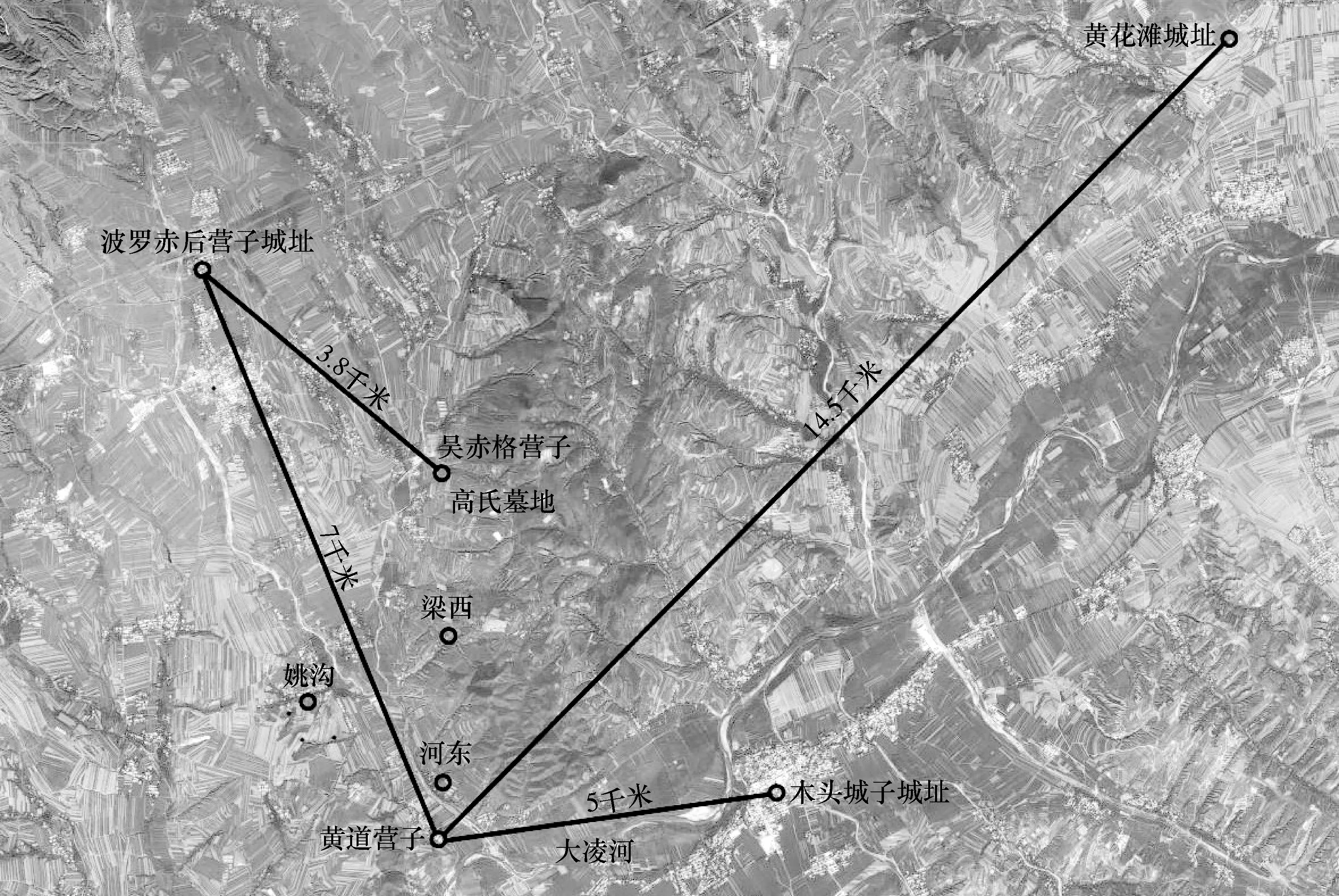

“两文”确认波罗赤城址为安晋城的另一个依据是:“据石重贵墓志记载,石重贵死后,‘葬于安晋城之坤原’,而坤为八卦卦名之一,与方位相配,坤位于西南方……石重贵、石延煦墓志是在朝阳县乌兰河硕蒙古族乡黄道营子村附近出土的……乌兰河硕蒙古族乡黄道营子村即位于波罗赤镇101国道北侧新发现的辽代城址的西南方向,地理位置正相符合。”然而实地测量,黄道营子与吴赤格营子基本处于同一经度,恰恰不在波罗赤城址西南,而在其东南。可见波罗赤城址作为安晋城还缺少起码条件(图1)。其地当于别处求之。

图1 乌兰黄道遗址方位示意图

依笔者之见,按照上述“晋王城之北”和“安晋城之坤原”两个方位坐标寻找安晋城,首先应以高氏墓地为原点,由北而南。高氏墓地位于吴赤格营子左侧山地,也即墓志所谓“众冈”者(其高阜称“歪脖山”),自此向南直行,经梁西、河东两屯,至黄道营子村约3千米而止于大凌河北岸。也就是说,若高氏墓志记载无误,安晋城理应坐落在大凌河以北这三个村屯所构成的南北“轴线”上,即便有所偏离,也不会过远。从物象空间比较,梁西与河东均偏处山下,地势逼促,民居不多,只有黄道营子地理位置相对优越。黄道营子村西也有一道土丘(穹起较高者称“喇嘛洞子山”),与村东“众冈”遥相对峙,但此地依山傍水,视野开阔,南去百米即为大凌河,北望是大片农田,两侧则得群山拱护,除大凌河,村东还有一脉小溪(黄道营子河)蜿蜒南流,其山川形势颇合于古代筑城立寨的风水格局。

另一条“轴线”应以石氏墓地为原点,自西而东。《石重贵墓志》所记“安晋城之坤原”,《石延煦墓志》称为“辛地”,在唐人杨筠松的“二十四山向”中均指西方。石氏墓地的确切位置,《略考》提供的最新信息是“黄道营子村后山坡上”,黄道营子村后无山,所说“村后山坡”应为“村西山坡”,如此方与石氏墓志记载相符。由此东趋至黄道营子河东岸,测量结果与上述推论完全一致,两条“轴线”所形成的直角坐标交点恰好落在黄道营子村。

这当然不是巧合。据《中国文物地图集》记载,黄道营子一带现已发现三处辽金遗址。一是村南“黄道南遗址”,“面积约4500平方米。文化层厚1米”,采集有布纹板瓦等。二是村东“东洼地遗址”,“面积约1200平方米。文化层厚0.5米”,采集有青砖、布纹板瓦、滴水等。三是位于村内的“乌兰黄道遗址”,规模最大,“面积约1万平方米。文化层厚1~2米”,采集有布纹板瓦、滴水、筒瓦等建筑构件以及各种生活用陶瓷残片19国家文物局:《中国文物地图集·辽宁分册(下册)》,西安地图出版社,2009年,第454页。。除此之外,调查中还发现,距离黄道营子西北约1千米处的姚沟村坡地,至今仍散布着大量沟纹砖,初步判定为辽代墓葬区(图2),这为复原该地的历史面貌又叠加了新的支点。此三处遗址分布密集而又主次分明,可证自辽代起这里就已是一处有分区规划的结构性乡镇聚落,与预想的安晋城凿枘相应。分析其中所蕴含的对应关系,“乌兰黄道遗址”更多地指向了安晋城核心区,而“黄道南遗址”和“东洼地遗址”则可能是石重贵随从人员居住区。

笔者在此不急于定论,除去有待考古发现进一步验证,还有一个更重要的原因:无论是本文提出的“乌兰黄道遗址”,还是“两文”指证的波罗赤城址,对照史书记载,方位和里距都存在着明显差异。这个问题不解决,所有说法都不足为信。

图2 姚沟村坡地的辽代墓砖

二、安晋城与建州

如前所述,《辽史》对石氏居止建州的地点有详尽记载:“建州,唐武德中,置昌乐(黎)县。太祖完葺故城,置州。汉乾祐元年,故石晋太后诣世宗,求于汉城侧耕垦自赡。许于建州南四十里给地五十顷,营构房室,创立宗庙。州在灵河之南,屡遭水害,圣宗迁于河北唐崇州故城。”20《辽史》卷39《地理志三》,中华书局,1974年,第488页。于此可知,辽代先后建有两座建州城,一为太祖因唐之旧而建,位于灵河(今大凌河)之南,一为圣宗迁址另建,位于河之北岸。田野考古将这两座城址分别确定在木头城子镇(属朝阳县)和大平房镇黄花滩村(属朝阳市龙城区)21田立坤:《三燕与唐昌黎考》,《辽海文物学刊》1993年第1期;国家文物局:《中国文物地图集·辽宁分册(下册)》,西安地图出版社,2009年,第362页。,是为定论。第一座建州易地后沿革情况不明,而第二座建州沿用至金元,明永乐初营州诸卫内迁,城池始废22(清)和珅等:《钦定热河志》卷98《古迹二》,天津古籍出版社,2003年,第982页。。石氏徙建州为天禄三年(949),当辽世宗时,建州尚未北移,按说“建州南四十里”应指太祖建州也即木头城子城址,石氏驻地自当在此之南。而黄道营子(北纬41°35′,东经120°00′)却在木头城子(北纬41°36′,东经120°05′)西,况两地直线距离不足5千米,波罗赤城址距木头城子也不过9千米,均与《辽史》相左。前引都兴智、田立坤一文显然已注意到这些问题,提出“‘耕垦自赡’之地是否在建州南、与‘安晋城’或‘石家寨’是一地还是两地”等疑题。

学者对《辽史》的不信任是可以理解的,但“建州南四十里”毕竟是确凿之笔,不容轻易否定。当此物证备感缺乏之际,对安晋城地望的求索,基本依靠书证,一则要详征史料,二则还要对史料来源严加辨证,以免引据失当。

无论谁,依靠文字资料来推求石氏驻地,都必然存在着以哪座建州为参照物的问题。以往所论,一说到石氏驻地,习惯上都把李太后求见世宗当作时间节点,以此寻求相对应的建州,进而推导出“石晋李太后耕垦自赡之地当于圣宗之前之建州附近求之”23孙国平:《辽代石晋李太后耕垦自赡之地考》,《东北地方史研究》1991年第4期。的结论。“两文”也认为:“这个建州又名汉儿城,是指辽初建州,旧址即今朝阳县木头城子镇。”而将圣宗建州抛除在外,忽略了事件发生与文献形成这两者之间可能存在的非同步性。石重贵入辽时,诚无圣宗建州只有太祖建州,但若记载此事的文献形成于圣宗北迁建州之后,则所说建州就完全可能不指太祖建州。究其实,李太后“求于汉城侧耕垦自赡”,不过是想尽快安定下来,与汉人聚族而居,以别于契丹的庐帐游徙,不可能提出更具体的要求,耗费笔墨纠缠于“汉城”所指无任何意义。早就有人指出,“汉城”属于类名而非专名,并非特指一地24姚从吾:《说阿保机时代的汉城》,《东北历史地理论著汇编》第3册,辽宁社会科学院历史研究所,1987年,第145页。。辽代“行国”与“城国”并行的体制,是在“蕃”与“汉”的民族基础上形成的,凡汉人所居之地皆称“汉城”或“汉儿城”。此与唐人称边族为“胡儿”类似,契丹则称幽燕汉民为“汉儿”或“汉人”,用以区分“南人”(北宋),而自称“蕃”或“大蕃”,幽燕汉民亦自诩为“汉儿”(南人则视为“蕃人”)。史称阿保机趁中原多乱,“乘间入塞,攻陷城邑,俘其人民,依唐州县置城以居之”25《新五代史》卷72《四夷附录》,中华书局,1974年,第886页。。太祖建州“本唐昌黎县地”26《辽史》卷39《地理志三》,中华书局,1974年,第488页。,圣宗建州原为“唐崇州故城”(实与昌黎县同地,《辽史》误书为两处27田立坤:《三燕与唐昌黎考》,《辽海文物学刊》1993年第1期。),皆可谓地道的“汉城”,只因石氏驻地不在城中,史臣为称述之便,始以建州为地标。记录辽代历史的典籍以耶律俨《皇朝实录》为最早,其成书时间也远在圣宗北迁建州之后。至于嫁名叶隆礼的《契丹国志》和欧、薛《五代史》及陈大任《辽史》更在其后,根本不用担心“建州南四十里”会产生任何歧义。诸史以《辽史》成书最晚,而今人考索石氏驻地又无不以此为凭据,实则至元修《辽史》,太祖建州已省废300余年,即便城池犹在,也早已于世无闻,引以为安晋城的地标,舍圣宗建州而取太祖建州理无可能。而且,《辽史》成书之前的众多典籍,凡言及石氏驻地者,也无一标明为太祖建州,可见彼时圣宗建州已被视为唯一。《辽史》为避免“以后事说前事”,而将石氏驻地系于太祖建州,用意原本不恶,只是“编排时不知检对”28《冯家升论著辑粹》,中华书局,1987年,第148页。,忽视了“建州南四十里”本指圣宗建州,反倒张冠李戴。

其次,笔者断定“建州南四十里”是指圣宗建州而非太祖建州,还基于一条史料。这条史料出自《大元大一统志》:“李太后墓在建州熨斗山之北……又有安妃从出帝北迁,死于建州道中,遂与李太后并葬于此。”29金毓黻:《大元大一统志辑本》,“辽海丛书”,第5册,辽沈书社,1985年,第3594页。作为志书,所说建州必指元代建制,而元代建州也即辽圣宗建州的沿置,为大宁路九州之一,外此别无建州。

再次,一个不争的事实是,黄道营子恰在圣宗建州即黄花滩城址之南偏西,实测两地路行又刚好为17千米(直线距离14.5千米)。辽承唐制,按唐1里合今448米计,17千米约当38里30关于辽代里制问题说法较多。本文考虑“南四十里”的史源,不取唐代大、小里之说,每尺以营造尺32厘米为准,以5尺为步,以唐代郭锜夫妇墓志所述280步为1里计,每里约当448米。如以宋元时期1尺合今31.6厘米计,每里约当379米。参见吴承洛:《中国度量衡史》,上海书店,1984年,第248页;梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社,1980年,第542页;西安市文物保护考古研究院:《唐太府少卿郭锜夫妇墓发掘简报》,《文博》2014年第2期。,与史载“建州南四十里”基本吻合。从《武经总要》所述自辽东京至中京的驿道方位看,黄道营子应是由霸州沿大凌河左岸南行经建安馆(即黄花滩建州城址)和富水馆(今喀左县公营子镇土城子富庶县城址),然后转道今牤牛河至会安馆(今建平县沙海镇)的必经之地31(宋)曾公亮:《武经总要》前集卷22《北蕃地理》,《传世藏书·子库·兵书》,海南国际新闻出版中心,1995年,第473页。,因此《辽史·仪卫志三》记载“圣宗开泰十年,驰驿取石晋所上玉玺于中京”32《辽史》卷57《仪卫志三》,中华书局,1974年,第913、914页。,特意点明“驰驿”。“四十里”的数字可能取自里堠碑33据民国二十年(1931)《建平县志》记载,药王庙村(今属喀左县中三家镇)土地祠藏“仪制令碑”一块,碑记“南至富庶县城三十里,北至金源县界二十里”。所述为此驿道的一条岔道,可见至迟在金元时期已置有里堠碑。张滋大等:《建平县志》,中国文史出版社,2007年,第1册,第193页。。而自建安馆到波罗赤城址,如从黄道营子一带岔道北上,其行程则将近25千米,折合唐里有56里之多。不仅如此,黄花滩建州城址位于北纬41°45′、东经120°10′,相对而言,波罗赤城址几近于正西,说是“南四十里”未免不称。

总之,石氏驻地问题之所以长期得不到解决,乃《辽史》误记在先,论者失察在后。但《辽史》之误,只在编次,方位、里距并无不妥。只要弄清所述建州究为何指,其他问题都可迎刃而解。《辽史》固嫌芜陋,不可尽据,但在获得足够的证据之前,还是不能轻下断语,以免“毁记载之信用”。

至于波罗赤城址,如果确定为辽或辽以前建置,推测《高元墓志》“迁神于保静军县晋王城之北”的“保静军县”或与之有关。辽代州军并举,作为常识,“保静军县”的内涵所指极易被错过34墓志以军号代称州县的例子还有大康四年《秦德昌墓志》,内记“曾祖美,左拾遗,知缙阳县事”。辽无缙阳县,唯儒州缙阳军有缙山县,可知是以军号称县。。辽代建州统永霸、永康二县,其中何为首县史料异趣,但以首县与州同治向无异词,实际上辽代州县异地的情况很多。考察中京道川州和惠州两座城址,其附近分别都有一座小城35国家文物局:《中国文物地图集·辽宁分册》(下册),西安地图出版社,2009年,第386页“小城子遗址”、第512页“扎兰营城址”。,通说为县邑。推测建州也是如此,波罗赤城址面积为25万平方米,与辽代县城大小相当。学者普遍认为永康县治木头城子建州旧城,也即唐昌黎县及崇州故城36田立坤:《三燕与唐昌黎考》,《辽海文物学刊》1993年第1期。,则波罗赤城址宜为永霸县治。建州与川州同于开泰末年(约为七年,即1018年)因水害而迁治,现存城址周长均在4000米以上,同属中京道幅员最大的节度州城,显系迁址后为适应形势发展新建之城。永康县既然留在了木头城子,而永霸县此前不能无城,则建州无附郭县明矣,此其一。其二,依常理,《高元墓志》记安晋城不以建州而以“保静军县”为参照物,当是后者更近于安晋城之故。安晋城的选址和规格,关乎石氏入辽后的真实境遇,应联系起来考虑。这里且不说辽廷使石氏孤悬于“建州南四十里”而不加防范有否可能,单说“四十里”的距离能否作“汉儿城侧”解,恐怕也值得怀疑。“侧,旁也”37(汉)许慎:《说文解字》,中华书局,1963年,第164页。,不能过远。唯其如此,方才便于辽廷掌控石氏的一举一动,且又符合李太后与汉民相处的要求。则“汉儿城”应指波罗赤城址而非建州,“保静军县”也即设治于波罗赤城址的永霸县无疑。

不过,本文为了排除结论的或然性,同时也为进一步廓清疑误,拟就安晋城与石家寨的关系再做几点说明。

三、安晋城与石家寨

石家寨一名见《辽史·耶律合里只传》:“重熙中,(合里只)充宋国生辰使,馆于白沟驿。宋宴劳,优者嘲萧惠河西之败。合里只曰:‘胜负兵家常事。我嗣圣皇帝俘石重贵,至今兴中有石家寨。惠之一败,何足较哉?’宋人惭服。”38《辽史》卷86《耶律合里只传》,中华书局,1974年,第1326页。“两文”就此提出:“安晋城乃石重贵被辽朝北迁安置在建州的驻地,即《辽史》记载的‘石家寨’,二者实为一地”。笔者赞同这一看法,在此只想略揭内中之委曲,以避理据之阙。

石氏“寨地”近于建州而非兴中府,史有明载。耶律合里只所谓“今兴中有石家寨”,盖以两地相去未远,且兴中府更为南人所知,个中所要表达的,也不过是一种强势心理,并不意味着石家寨之外别有一座安晋城。否则,耶律合里只何以择其一而言之?

论说,李太后葬于圣宗建州既定,安晋城与石家寨之关系亦明。前引《契丹国志》记李太后卒于949年,安太妃(石重贵生母)早此一年而亡39(南宋)叶隆礼著,李西宁点校:《契丹国志》卷4《世宗天授皇帝》,齐鲁书社,2000年,第45、46页。,均在石重贵封王之前,当时尚无安晋城,其墓冢自应在寨地附近。《元一统志》所言熨斗山失考,此以“坤原”“辛地”证之,谅必不出黄道营子以西诸山。

再有,《石重贵墓志》记“天授皇帝徙居建州而城之”,紧接着就是“天顺皇帝策为晋王,名其城为安晋”,丝毫看不出易地另建之意。“名其城”自然是指世宗“城之”的旧址,则刘承嗣“又盖嗣晋新居”也只是原地上的增扩。

问题在于:既有安晋城之名,缘何又有石家寨之称?详审史料,可以得出以下几点认识。

其一,“名其城为安晋”一语表明,石氏驻地原无官授名号,石家寨只是乡野俗称,其后虽得穆宗赐名,无奈民间相沿成习,至合里只重熙中(1032~1055)使宋,又已过去八九十年,时远事湮,或许早已不知有“晋”。

其二,石重贵死后,其子孙再无封王者,而且入辽已久,时代背景一经转换,“安晋”一名实无沿用之必要,故史籍只有石家寨而无安晋城。

其三,随从石重贵北迁的人数,“宫嫔五十人、内官三十人、东西班五十人、医官一人、控鹤官四人、御厨七人、茶酒三人、仪鸾司三人、军健二十人”40《旧五代史》卷85《晋书·少帝纪五》,中华书局,1974年,第1126页。,再加上石氏家人总计不到200人,中途又被世宗掳走30人,至后周显德中(954~960)“其从者亡归及物故则过半矣”41《旧五代史》卷85《晋书·少帝纪五》,中华书局,1974年,第1128、1129页。。人数原本不多,这也决定石氏驻地规模不会很大,比照辽代“不能州者谓之军,不能县者谓之城,不能城者谓之堡”42《辽史》卷48《百官志四》,中华书局,1974年,第812页。的建制等级,相当于“寨”,次于“城”和“县”,后来虽然名其为“城”,但毕竟功能与人户都很有限,切不可被墓志的夸张之词所迷惑。波罗赤城址幅员之广,不亚于辽代县城乃至刺史州城43项春松:《辽代历史与考古》,内蒙古人民出版社,1996年,第30页;任冠:《辽中京道城址的考古学观察》,《故宫博物院院刊》2016年第2期。,辽人恐不能以“寨”相称。金殿士先生曾经说过:“从石晋太后在辽世宗时的地位和处境来分析,也绝不能为她建立一个州城作为‘耕垦自赡’之地。”44金殿士:《辽代安德州今地考》,《社会科学辑刊》1982年第2期。客观地看待史料,只有“乌兰黄道遗址”从体制到规格才比较适当。

最后,关于安晋城的存废问题。根据金贞元三年(1155)《石氏墓志》“石敬瑭七世女孙”的记载45郭添刚、崔嵩、王义:《辽宁阜新发现金代石氏墓志》,《辽宁省博物馆馆刊(2010)》,辽海出版社,2010年,第224~229页。,安晋城存续的时间下限推至金末似无不可。成书于元大德七年(1303)的《元一统志》,记李太后冢的同时却未提及安晋城或石家寨,这有可能是辑本自身的缺失,也可能因为城址久废,以至踪迹皆无,记无可记。辽代多为版筑土城,像建州一类大型州城尚且不能历久,何况区区安晋城,就更不可能金汤永固。由元至今,相去又已600多年,而且久为村落,日改月化,即便找不到城垣也不足为奇。

四、结 论

综上所考,可归结为两点:①《辽史》“建州南四十里”的“建州”,实际是指辽圣宗建州即黄花滩城址,而非辽太祖建州即木头城子城址。②根据“建州南四十里”和“晋王城之北”的史料记载,从时空两方面寻求与之相对应的考古发现,论定朝阳县黄道营子村“乌兰黄道遗址”即安晋城故址。而“波罗赤城址即安晋城”一说无文献支持,也无确凿的考古证据。