分层教学法在高校赛艇教学中的应用研究

周意男

(同济大学,上海 200092)

1 研究背景与意义

赛艇运动是一项集力量、速度、技巧于一体的体育运动项目。近年来在我国快速发展,参与赛艇运动的群众越来越多,赛艇竞技水平也不断提高。大部分体育类高校都建立了赛艇运动队,同济大学、北京大学、清华大学、中山大学、西安交通大学等高校开设了赛艇选修课,赛艇运动走进校园,成为学校体育的一个项目。赛艇运动可以全面提升学生的体质健康和心理素质,与当前教育“立德树人”的要求相吻合。但是,赛艇作为一项具有较高技巧和难度的体育运动项目,对于大学生特别是初学者而言,具有较高的难度。正确的教学方法成为高校赛艇教学的关键。对于大学生赛艇学习者而言,因为个人身体条件和运动水平之间的差异,在学习进度上有快有慢,如果所有学生都按照统一的教学进度、教学要求,将会导致掌握快的学生“吃不饱”、基础差的学生“吃不了”的现象,最后导致学生失去学习兴趣。而分层教学法是根据学生的学习情况将学生分为若干层次,同一层次内的学生学习水平基本一致,根据不同层次学生的学习水平制订相应的教学计划,采取适合该层次学习水平学生的教学方法、教学内容及教学评价。在国外,分层教学法在各学科尤其是体育教学中得到了广泛的应用,其教学效果得到了验证。在国内,随着教育改革的不断推进,分层教学法作为“以人为本、因材施教”的教学方法,也在各学科中得到了应用。因此,本文将分层教学法应用在高校赛艇教学中,对其教学效果分层教学法进行检验,为高校赛艇教学及其他体育运动项目教学提供思路和方法,以提高高校赛艇教学效果,促进赛艇运动更好地在高校开展。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本文以分层教学法在高校赛艇教学中的应用为研究对象。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法利用中国知网等数据库查阅高校赛艇教学及高校体育教学相关研究文献,对其中具有代表性的文献进行深入分析,并通过学校图书馆及互联网查阅高校赛艇教学和体育教学相关资料,了解当前高校赛艇教学及体育教学现状,掌握体育教学相关理论,借鉴国内外学者对当前高校赛艇教学及体育教学的研究方法和研究成果。

2.2.2 实验法选取同济大学30 名必修赛艇课的大二男生作为实验对象,随机分成人数相同的2 组,其中一组为对照组,另一组为实验组。对照组采取常规的体育教学方法,实验组采取分层教学法。教学实验共持续17 周,每周1 次课,每次2 个课时。在第1 次课时和最后1 次课时对2 组被试的赛艇运动水平进行测试,按百分制计分。在第1次课时对所有被试的身体素质指标进行测试,包括身高、体重、肺活量、上肢力量、下肢力量、耐力素质等,其中上肢力量、下肢力量、耐力素质分别采用引体向上、立定跳远、1000 m 跑3 个项目进行测试。对实验前2 组被试者身体的6 项身体素质指标进行统计检验,发现对照组和实验组被试者在6 项身体素质指标上均不存在显著差异,说明在2 组被试者的身体素质基本一致,符合开展实验的基本要求。为尽可能消除实验的额外变量和无关变量影响,教学和训练的场地、设施设备及师资都保持一致。分层教学法的具体操作为,根据第1 次课时的身体素质和赛艇运动测试成绩将实验组15 名被试分为3 组,水平从高到低依次为A、B、C 组,对每组被试者制定与其运动水平相适应的教学方法,不同的被试者在不同层次的组可以动态流动。

2.2.3 数理统计法采用SPSS 对2 组被试者的实验前后的赛艇运动测试成绩进行统计分析,主要统计平均数、标准差、差异显著性系数等指标,通过数据统计分析来检验分层教学法与常规教学法的教学效果。

3 结果与分析

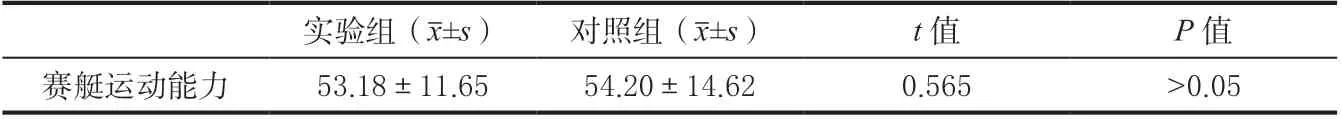

3.1 实验前2 组被试赛艇运动能力比较分析

对实验前2 组被试者的赛艇运动能力测试成绩进行统计分析,结果如表1所示。从表1 可以看出,实验前实验组和对照组被试者赛艇运动能力测试成绩平均数分别为53.18 分、54.20 分,标准差分别为11.65 分、14.62 分,对照组赛艇运动能力测试成绩平均数略大于实验组。进一步采取独立样本t 检验进行统计分析得出,t =0.565,P>0.05,即2 组被试者的赛艇运动能力测试成绩差异不显著,说明实验前2 组被试者赛艇运动能力具有一致性。从表1 也可以看出,在实验前,2 组被试者的赛艇运动能力测试成绩平均值都比较低,在60 分以下,说明此次参加实验的选修赛艇的大学生大多是初学者。对于初学者而言,采取有效的教学方法是帮助他们掌握赛艇运动技能、培养赛艇运动兴趣的关键。

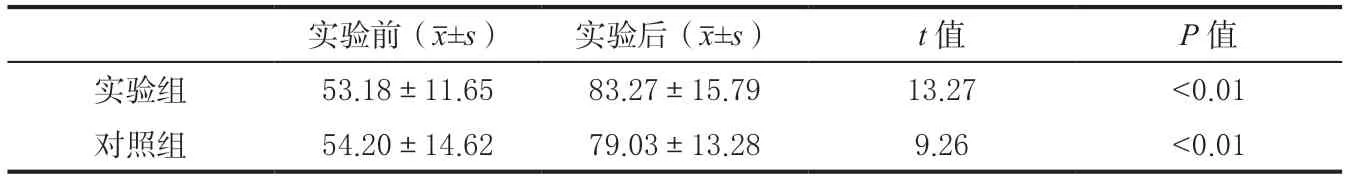

3.2 实验前后2 组被试者的赛艇运动能力比较分析

对实验前后2 组被试的赛艇运动能力测试成绩进行统计分析,结果如表2所示。从表2 可以看出,实验组实验前后赛艇运动能力测试成绩平均值分别为53.18、83.27,标准差分别为11.65、15.79,实验后的赛艇运动能力平均值显著高于实验前。进一步采取配对样本t 检验对实验组实验后赛艇运动能力测试成绩进行差异显著性检验,其t=13.27,P<0.01,表明差异极显著,证明实验后,实验组被试者的赛艇运动能力得到了显著提升,即16 周的分层教学提高了大学生的赛艇运动能力。同样,对对照组被试者实验前后的赛艇运动能力进行统计分析发现,实验后对照组的赛艇运动能力显著优于实验前,说明经过为期17 周的常规教学,对照组的赛艇运动能力也得到了显著提升。

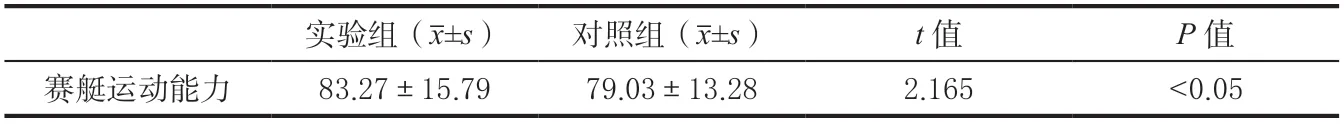

3.3 实验后2 组被试赛艇运动能力比较分析

对实验后2 组被试者的赛艇运动能力测试成绩进行统计分析,结果如表3所示。从表3 可以看出,实验后实验组和对照组赛艇运动能力测试成绩平均数分别为83.27 分、79.03 分,标准差分别为15.79 分、13.28 分,实验组的赛艇运动能力测试成绩高于对照组。进一步采用独立样本t 检验进行差异显著性检验,结果得出其t =2.165,P<0.05,差异显著,说明实验后2 组被试者的赛艇运动能力存在显著差异,即相比常规教学法,分层教学法在提高大学生赛艇运动能力方面具有突出优势。在实际教学实验过程中也发现,分层教学法根据学生的运动能力实际进行教学,大学生的积极性更高,教学目标、教学内容更符合学生的发展需要,因此,教学效率更高、教学效果更好。

表1 实验前两组被试赛艇运动能力统计表

表2 实验组与对照组实验前后赛艇运动能力统计表

表3 实验后两组被试赛艇运动能力统计表

4 结论与建议

4.1 结 论

实验前2 组被试者的身体素质与赛艇运动能力均不存在差异。经过为期17 周的教学实验,2 组被试者实验前后的赛艇运动能力均显著提高,但是实验后实验组赛艇运动能力显著优于对照组,说明相比常规赛艇教学方法,分层教学法更能提升大学生赛艇运动能力,在大学生初学者赛艇教学效果方面具有突出优势。

4.2 建 议

4.2.1 分层教学法作为一种以学生文本、因材施教,且相比常规教学方法具有突出优势的教学方法,在人数较多、学生运动水平差异较大的高校体育运动项目教学中,可以积极地采用,按照学生技术水平进行分层,鼓励学生自己尝试、讨论和评价自身的掌握程度,自己去感受理解学习的过程,使其教学效果得到最大程度的体现。

4.2.2 在分层教学法的过程中,应该及时对大学生的分层进行调整,按照教师评价和大学生的自我评价来调整层次,使分层处于动态的调整中,以更接近大学生的运动实际,有利于教学活动科学高效。