斯坦福大学工程教育创新发展:缘由、路径及启示

肖凤翔 陈凤英

摘要:新工科建设应基于“大工程观”,打造共商、共建、共享的工程教育责任共同体,完善多主体协同育人机制。以斯坦福大学工程教

育创新发展路径为例,在实用主义精神的烙印下,军事研发需求的契机与经济全球化的趋势,促成斯坦福大学工程教育走“产业—大学—政府”三方合作创新发展之路。斯坦福大学工程教育创新发展具有跨界融合的特征,即工程教育外场域中主体的跨界,与工程教育内核区要素的融合。斯坦福大学工程教育创新发展路径对我国新工科建设的纵深推进有着重要启示。

关键词:工程教育;新工科;斯坦福大学

2017年以来,我国新工科建设经历了“复旦共识”“天大行动”“北京指南”三部曲,实现了新工科从理念到行动的超越。“复旦共识”指出,新工科建设需要打造共商、共建、共享的工程教育责任共同体。“北京指南”要求,新工科建设应完善多主体协同育人机制,深入推进产学融合、校企合作。新经济、新产业强调专业分工,有分工便有融合,新工科建设应当走跨界融合之路已成为工程教育界的共识。[1]在此背景下,本文以斯坦福大学工程教育为例,探究工程教育跨界融合创新发展的缘由与具体路径,以期对我国新工科建设提供经验参考。

一、斯坦福大学工程教育创新发展的缘由

1891年美国参议员利兰·斯坦福(Leland Stanford)夫妇创办斯坦福大学。在2019年QS世界最佳大学(QS World University Rankings)排名中,斯坦福大学蝉联第二。[2]在2019年《美国新闻与世界报道》(U.S.News)全美最佳本科工程教育(Best Undergraduate Engineering Programs)及最佳工学院(Best Engineering Schools)排名中,斯坦福大学均位于第二名,其中电子工程全美排名第一(Best Electronic Engineering Programs)。[3]斯坦福大学工程教育由“默默无闻”到“脱颖而出”,并走向“卓越发展”状态,值得学界追问:促进斯坦福大学工程教育发展的缘由何在?

(一)实用主义思想的烙印

实用主义具有强烈的美国性,它脱胎于美国历史和文化经验改造中。正如费孝通先生指出:“实用主义精神是美国人垦荒精神的余绪,他们坚信成功与失败只能依靠自己的努力。”[4]以实用主义为特征的美国精神求效用、重行动,这一价值旨归深深地影响着美国高等教育的发展。南北战争以前,美国高等教育在教派主义思想影响下,美国大学以普适性知识传授为追求,以培养精英为目标。内战后,美国工业化加速了社会财富的积累,为美国大学从英式传统学院向洪堡式现代大学转变提供了物质资本。加之,工业化导致社会劳动分工的精细化,对美国高等教育提出了社会服务的新要求。1862年颁布的《莫雷尔法案》规定,每个州建立赠地学院,服务于农业和工业技术。赠地学院的办学内容直指使学生掌握最实际有效用的科学知识,加快了美国农业的工业化进程。美国现代大学在“转型革命”中,存在兩种转型样态:一是创生式现代大学。这类现代大学是在效仿德国的大学,追求教学科研结合,专注高深学术研究,致力保持学术自治的理念,兼容实用主义思想的美国本土社会风尚,基于“文化修正”后创生。如1876年模仿德国模式创办的约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University),它以“最自由地促进一切有用知识的发展,鼓励研究”为目标。二是改良型现代大学。改良型现代大学是基于对传统赠地学院、赠地学校、初级学院等进行改良而形成的现代型大学。如1865年建立的康奈尔大学(Cornell University)便是由赠地学院转型而来。不论是创生式现代大学还是改良型现代大学,都体现了美国现代大学对德国大学追求远离社会“寂寞中的自由”思想的扬弃,并将实用主义品格融入办学过程,使美国现代大学办学理念张扬着“科学研究”与“实际效用”两种文化,从而形成了具有“美国特色”的现代大学。

美国现代型大学的兴起为新型大学的创建开辟了道路,斯坦福大学便是新型大学中的一所。在实用主义之风的影响下,斯坦福大学工程教育从建校之日便打上了深深的实用主义烙印。斯坦福大学的首任校长戴维·斯塔尔·乔丹(David Starr Jordan)曾说,斯坦福大学不会像旧式教派学院一样,使学生与世隔绝,而是让学生为实际生活做准备。[5]与斯坦福大学办学宗旨“使学生所学的对学生的实际生活都直接有用”相呼应[6],斯坦福大学工程教育根据美国经济社会发展的不同阶段,对实用性的内涵进行主动调适:建校至20世纪30年代,培养参与经济建设的工程技术人才,以面对斯坦福大学办学资金紧张的“内忧”,及经济大萧条下政府教育资助经费骤减的“外患”;第二次世界大战至冷战结束,斯坦福大学工程教育服务于国家军事需求,以培养具备军事科学知识的工程理论人才,从而提升斯坦福大学的办学声誉;20世纪90年代开始,培养具备较强工程操作能力的工程实践人才,加强大学与产业界的互动,以应付经济全球化背景下工程的复杂性问题。

(二)军事研发需求的契机

美国借两次世界大战之机迅速发展成为世界超级大国,它深深影响美国高等教育的发展,应对现代战争的军事研发成了影响美国高等教育发展的国家重大战略需求。特别是第二次世界大战的爆发助推一批研究型大学从边缘走向中心,大学逐渐涉足军事工程研究领域。美国联邦政府在工程学校中开展了一项特殊的培养计划:“注重培训工科毕业生,以培养能完成国防专门任务的人才,同时还培养大量技术员、绘图员、检验员、试验员和工程辅助人员等人才。”[7]在二战期间共有227所工程院校参加了军事工程人才培养计划,为130万人开设了3万多门工程学科课程。[8]同时,在该阶段有70%的工程院校与联邦政府建立合作关系。斯坦福大学工学院抓住契机,建立服务于军事所需的研究实验室,不仅仅提升了学校声望,而且获取了数量可观的科研经费。

美国联邦政府尝到了由科学技术知识带来的“甜头”,二战后坚持资助大学进行军事科研。1945年,时任科学研究与发展局(Office of Scientific Research and Development)局长的瓦尼尔·布什(Vannevar Bush)在《科学:无尽的前沿报告》(Science:The Endless Frontier)中指出,将大学军事科研作为联邦政府优先资助的项目。由此,美国高等教育发展迈入了“黄金时期”(Golden Ages)。1957年10月,伴随着前苏联第一颗人造卫星“伴侣号”(Sputnik)的成功发射,美国各界人士的“紧张神经”再次被刺激。为了重回“科技霸主”地位,要求教育改革的呼声高涨,因此美国联邦政府颁布系列法案。1958年《国防教育法》(Defense Education Act)应运而生,该法案提出联邦政府对大学进行全面资助。斯坦福大学继续积极争取政府资助,建立服务于军事需要的电子研究实验室(Standford Electronics Research Laboratory)。1960年斯坦福大学39%的资助来源于联邦政府,而这其中的80%都给了工程和物理领域的研究。[9]斯坦福大学工程教育的崛起与联邦政府的支持密切相关。

(三)经济全球化的趋势

二战后,经济全球化的进程不断加快,商品、人力资源等要素在全球范围内的流动性增强。随着世界贸易组织的成立,人类社会已经进入经济全球化的新时代,全球范围内技术迭代速度猛增,技术复杂程度日益剧增。经济全球化浪潮对美国工程教育提出了新的要求,一方面,工程教育要适应产业转型、升级的现实需求,工程教育界需加强与产业界的联系;另一方面,工程教育面临国际竞争的挑战,培养国际工程教育人才成为新趋势。美国国家研究理事会(NRC)1985年提出,美国工程教育滑坡的现状,不利于在工业化全球化激烈竞争中保持优势地位。面对经济全球化的激烈竞争,美国工程教育开始新一轮改革。1993年,美国麻省理工学院工学院院长约尔·莫西斯(Joel Moses)提出了“大工程观”(Engineering With A Big E),主张工程教育应回归实践。[10]进入21世纪,全球经济一体化进程进入提质增速的关键期,美国一味重视经济粗放式增长,而忽视环境承受力的问题逐渐凸显并聚焦。美国工程教育理论与实践工作者认识到,未来工程界必须妥善处理全球气候变暖危机、地域文化冲突、贫穷问题、人口过剩等全球性问题,应该培养未来工程师具有国际视野、伦理精神、广博知识和跨文化理解能力。2004年,《2020工程师》报告部署了对2020年工程师的期望和工程发展的愿景。2008年,密歇根大学杜德斯达(James J.Duderstadt)教授在《变革世界的工程:工程实践、研究和教育的未来之路》报告中提出,全球化和技术变革驱动工程教育进行革新,工程师不仅仅应当学习工程科学技术原理,而且应该拥有广泛知识和工程实践能力。

斯坦福大学工程教育面对经济全球化趋势,不断反思工程教育的内在价值。斯坦福大学工学院大厅的箴言是“我是一位工程师,要让人类的梦想成真”。在21世纪,斯坦福大学工学院的办学定位是:工程教育并不是单纯为了解决技术问题,而是为了更好地应对资源合理利用、环境可持续性发展、网络安全等人类问题。[11]在经济全球化趋势下,斯坦福大学工程教育更加强调内涵式发展,注重培养工程人才的工程理解力,回归工程教育的实践范式,追求工程教育的多元价值融合。

二、跨界融合:斯坦福大学工程教育创新发展的路径

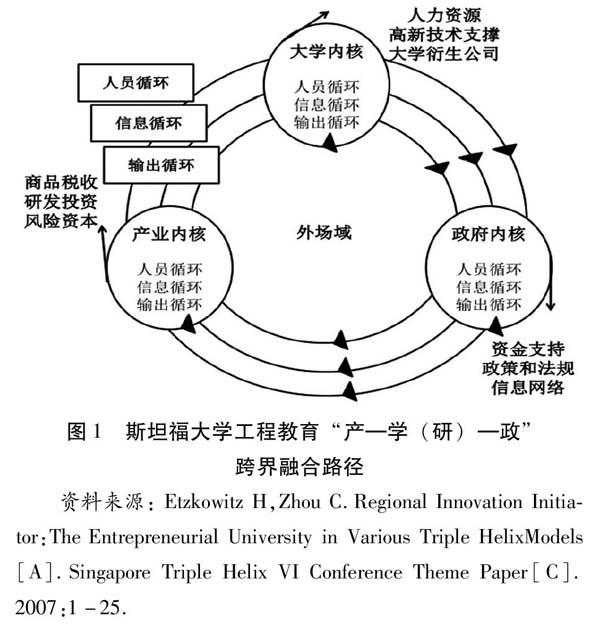

本质即事物确其所是[12],事物的本质特征是事物与其他所有事物相互联系,又相互区别的东西。系统考察斯坦福大学工程教育创新发展路径发现,其创新发展秉持“实际效用”的价值理念,关照产业、大学和政府多元主体的利益诉求,使之在合作中满足各自需求。因此,斯坦福大学工程教育创新发展路径可以概括为,“产—学(研)—政”跨界融合发展之路。1995年埃茨科维兹(Etzkowitz)和雷德斯·多夫(Leydes dorff)就针对大学、产业与政府之间的关系提出了三螺旋理论。该理论认为在创新发展过程中,大学、产业、政府三方密切合作能产生强大合力。人们发现该理论的局限在于,强调三方之间不存在任何界限(尽管一再强调它们彼此之间“保持独立地位和身份”),这与大学、产业、政府分属于不同的分工领域,存在界限的事实不符。物理学中的“场”(Field)概念,为修正三螺旋理论忽略主体界限的缺陷提供了出路。在大学、产业、政府三方既彼此联系又相互作用的前提下,每个螺旋都包括内核区(Core Region)和外场域(Out Field)两个相对的作用区域。其中,内核区相对独立,外场域体现跨界性。内核区的相对独立性针对外领域而言,在内核区内部也会形成人员、信息、输出等要素的流通交融。若某一方缺失了,内核区的相对独立性便无法保持“自治”。简而言之,外场域从宏观视角出发,明确了大学—产业—政府三方之间进行着人员、信息、輸出等方面的跨界循环,由此产生合作政策、项目、平台等混成机制;内核区主要聚焦于各个主体内部运营子系统,在内核区也发生人员、信息、输出等方面的循环,并可以向外输出各自的成果,以此促成三螺旋模型的有序运行(如图1)。本文借鉴三螺旋理论的分析框架,对斯坦福大学工程教育“产—学(研)—政”跨界融合创新发展路径进行归纳梳理。

(一)跨界:斯坦福大学工程教育“外场域”创新发展的路径

根据三螺旋理论对外场域边界的划定方法,可知斯坦福大学工程教育系统的外场域涵盖了大学、政府和企业三大利益相关方。斯坦福工程教育创新发展过程超越了以往简单的“大学与政府”“大学与企业”的两两合作模式。

1.“大学—政府”的跨界

第二次世界大战是斯坦福大学工学院建立与政府合作关系的关键节点。虽在该阶段美国有70%的工程院校与联邦政府建立合作关系,但斯坦福大学囿于保持大学进行独立学术研究的疑虑,坚持“象牙塔战略”,对与军方的合作保持着“谨慎”态度。这与哈佛大学(Harvard University)、麻省理工学院等研究型大学积极争取联邦政府资助,形成鲜明对比。到“二战”结束,麻省理工学院从军事研发合同中获得的资助达到1.17亿美元,而斯坦福大学仅获得50万美元的军事研发经费。有限的军事研发支持让斯坦福大学在20世纪40年代末,已成为全美工程教育研究的重要学术机构,尤其是在无线电传送和微波管方面。[13]

冷战时期,斯坦福大学工学院吸取“二战”当中的教训,为争取到更多的军事研发合作项目,主动拉近与政府的关系,这正是大学功用朝多元化方向发展的结果。大学应该走出象牙塔,成为一个有多种支持者的松散机构,即“多元化巨型大学”。为了与联邦政府建立稳定的合作关系,一方面,斯坦福大学工学院加强师资队伍建设。在电子工程学领域,20世纪40年代末斯坦福大学工学院吸引了来自哈佛无线电研究实验室的11位专家。斯坦福大学电子研究领域的人力资源基础,直接决定了联邦政府对该领域的慷慨资助。另一方面,斯坦福大学主动适应军方需求。在冷战时期,斯坦福大学将研究定位于进行与军方需求相一致的应用发展研究,根据军方不同阶段的需求,对工程教育的发展方向进行动态调整。以电子研究实验室为例,它经历了从战时的微波电子学到战后转向光电行波管,在20世纪60年代又转向固态物质研究。[14]

2.“大学—产业”的跨界

斯坦福大学工学院与企业界的合作,逐渐形成了“因产业而长,随产业而兴”的产学一体发展模式。在与产业界的跨界合作中的主要举措有:第一,推进校企合作的深度、广度。斯坦福大学认为大学和企业的合作可以产生“利益的交汇”,使学校和企业在合作过程中各取所需。因此,斯坦福大学不断拓宽大学与产业合作的内容。如1946年斯坦福大学成立斯坦福调查研究所(The Stanford Research Institute),以重塑大学与企业的关系为目标;1951年,创建了斯坦福工业园区,瓦里安公司(Varian Assocates)成为第一家落户斯坦福工业园区的公司。斯坦福工业园区从空间距离上为校企合作提供了更多可能性,特曼(Terman)解释:“当合作伙伴在地理位置上离得太远,一些……具有研究特性的合作行为就难以运作。”[15]到1963年,工业园已有42家公司,共雇佣12000人;1953年,实施荣誉合作计划(Honors Cooperative Program),为企业在职人员接受继续教育提供了路径;1957年,创立了企业附属计划(Industrial Affiliates Program),即在企业需要的时候,斯坦福大学向企业提供科學技术支持。第二,划定跨界主体的权力边界。美国著名战略学家波特(Michael Porter)指出,划定界限是领导者的一项重要职能。作为公共属性的大学与作为经济属性的企业,分属于不同利益主体,有各自的价值诉求。若要形成校企跨界融合的良好生态环境,则需要相关制度明晰跨界主体的权责边界。为此,斯坦福大学成立了产业联系办公席(Industrial Contracts Office,ICO),通过与企业签订相关合作协议,明确合作主体的责任边界和权力范围;为使大学研究成果转移的合法化,1970年斯坦福大学设置技术许可办公室(Office of Technology Licensing,OTL),以实现大学研究成果的有效推广,同时保护大学的知识产权。

3.“政府—大学—产业”的跨界

三螺旋理论认为,“政府—大学—产业”的“交迭”是创新发展系统的核心。斯坦福大学工学院在思考与政府及产业界三方合作关系的基础上,将工程教育学术科研作为连接政府资助和相关产业技术依赖的中介,从而在政府与产业之间搭起桥梁。斯坦福大学抓住了企业需要电子工程领域相关专家来完成与军方的合同的契机,与企业建立互惠共赢关系。斯坦福大学工程教育初步构建了“政府—大学—产业”的三边合作关系,并最终形成了“政府军事资助为前提、大学从事研究为中介、产业进行研发为平台”的跨界共赢模式。

斯坦福大学工程教育在构建与政府、企业三方合作关系的最初阶段,由于合作边界的模糊不清,使得参与军事资助的工程教师更像是“工业企业家”,而不是大学学者,就如克尔所描述的“大学实验室充斥着无数非教师身份的研究者,教授管理项目、指导团队进行研究、监管技术人员”。[16]斯坦福大学工学院重新划定大学与企业的边界,认为工程师既是“独立专家”,又应主动担当专家的“社会角色”;斯坦福大学的工程师在工业企业指导中占主动地位,而不是被动接受工业企业指导;大学是进行科学和工程技术研究的发源地,企业则应将源于学术研究项目的设计和技术进行开发和生产。斯坦福大学工学院确定了“为企业提供技术咨询服务”的合作基调,保障教师学术科研中有充分的话语权、有自由的栖息地。

战争需求促进了大学的繁荣发展,在冷战时期这种畸形的蓬勃发展受到了来自社会各界的质疑,作为战后繁荣大学的代表——斯坦福大学深陷校园反战的漩涡。特别是在1969年后《曼斯菲尔德修正案》颁布,明确提出禁止国防部资助研究。国防部在整个研发经费的比重从1969年的2.79亿美元(17.2%),在1975年下降到了1.84亿美元(8.4%),跌幅超过50%。[17]由军事需求带来的斯坦福大学工程教育发展的“黄金时代”已成为历史,战后大学与联邦政府军事科研的合作由“蜜月”走向“迟暮”。在缺少军方资助的背景下,斯坦福大学工程教育如何适应并维持三方关系的有序运行成为严峻挑战。政府通过颁布相关政策法规来保障大学与企业关系的合法性。1980年,美国颁布了《拜杜法案》推动大学和小型企业建立合作关系。1984年,美国出台了《全国合作研究法案》,提倡大学与产业界组成技术转移联盟,政府提供一定资助。1985年,美国国家科学基金委员会(NSF)成立“NSF工程研究中心”(ERC),专门研究与资助工程教育的改革。斯坦福大学工学院依托政府出台的系列政策,使校企合作走向规范化、程序化与制度化的道路。法国社会学家布迪厄(Bourdieu)认为“资本它既是斗争的武器,又是争夺的关键”[18],资本由实际的或潜在的资源整合,这些资源与持久性的社会网络有关系。个人得到的社会支持网络越强大,在面对来自社会的挑战时越能自如应对。斯坦福大学工学院通过主动调整工程教育发展的方向,从而积聚社会资本,建构强链接的工程教育社会支持网络,即“政府—大学—企业”的合作网。通过社会支持网络为工程教育改革提供社会资本支持——资金资本支持和制度资本支持,它对工程教育人才培养的质量提升和知识创新的程度起着关键作用。

(二)融合:斯坦福大学工程教育“内核区”创新发展的路径

工程教育的“内核区”主要涉及大学、企业、政府三方内部的有序运行,在此主要对斯坦福大学工程教育内部运行系统进行分析。斯坦福大学工程教育内核区的融合,是为外领域的跨界服务的,而外领域的跨界又助推工程教育内核区的融合。

1.多元价值融合

价值取向是价值主体在进行价值活动时指向价值目标的活动过程,反映出主体价值观念变化的总体趋势和发展方向。[19]斯坦福大学工程教育选择走什么样的路,从根本上说是由工程教育价值取向决定的。

第一,凸显工程教育的人文价值。斯坦福先生指出:“为了开拓思路和培养人才,我极其重视文学修养。”[20]斯坦福大学工学院依托学校对人文素养重视的传统,极其重视工程教育所涵养的人文价值。具体而言体现在:一方面,强化通识教育课程。《斯坦福大学本科教育研究报告(2012)》(The Study of Undergraduate Education at Stanford University,2012)指出,应该重新认识本科教育的价值,将学习广博的知识作为本科教育的重要目标。[21]2013年斯坦福大学为了拓宽通识课程的宽度,对通识课程进行改革。最新的通识教育课程主要由思维课程、思考和做事方式课程、写作修辞课程和语言类课程四类组成。除了学校层面的通识课程,工学院从1976年开始实施技术交流计划(The Technical Communication Program ,TCP),开设公众演讲教学、工程写作和技术写作等课程,力求提升学生的技术写作能力和演说表达技巧,旨在培养工程人才的人文素养。另一方面,培育工程伦理精神。现任斯坦福大学工学院院长詹妮弗·威多姆(Jennifer Dionne)说:“通过工程教育须培养工程道德意识,考虑工作的后果。”[22]工程教育不仅仅停留在“怎样做”,而是应当反思“为什么做”。工程伦理不是教学生如何辨别是非对错,而是教会学生面对是非对错时如何做出合理的选择。[23]工学院将环境承受力、人类道德底线及公民责任感融入到工程教育的始终,与斯坦福大学培养“有责任感的公民”的培养目标相呼应。

第二,提升工程教育的创新价值。斯坦福大学工学院为追求工程教育的创新发展,一方面,营造自由开放的学习环境。斯坦福大学秉承“让自由之风劲吹”的校训,从课程教学到学校环境无不体现自由的精神。如在D-school中,学生合作去解决的复杂工程问题都没有标准答案,其目的在于给学生提供创造发展的空间。在“斯坦福2025计划”(Stanford 2025)中,實施自定节奏的大学本科6年学制,打破传统连续、固定的大学本科4年学制,为学生的创新能力发展提供制度保障。另一方面,构建多元包容的评价体系。单一的评价方式会使所培养的人具有同质化倾向,不利于创新型人才的成长。“斯坦福2025计划”明确指出,要使“功利性学习”向“意义性学习”转变,并翻转当前的评估方式——改变成绩评价的方式为动态的技能评估,从重视知识掌握到重视能力转变。

第三,回归工程教育的实践价值。斯坦福大学工学院将其培养目标确定为“能够将技术转化为劳动生产力,能够将好的想法应用于实践,从而促进世界更好发展的领导人”[24]。工程即实践,不可能脱离实践活动而独立存在。工程教育应避免沉浸于工程理论的窠臼中,突破认知模式狭隘的工程教育观,以“学以致用”为工程教育的宗旨。斯坦福大学工学院不仅从理念上认同工程教育的实践性,更是用切实行动加强工程实践,如强化工程教学实践环节,提高实验课程的地位;开展以实践导向为主的项目课程——技术投资项目(Stanford Technology Ventures Program),以增加学生在不同企业中的技术实战经验为目标。

2.教育空间融合

斯坦福大学第九任校长格哈德·卡斯帕尔(Gerhard Casper)谈到:“斯坦福大学的成功之道在于坚持学术自由与开放,以培养出真正的创新型人才。”[25]学术的自由以学校物理空间的开放为基础,斯坦福大学认为应该取消大学围墙的设置,打破学校与社会的界限,强调学术交流的自由。1916年,维尔伯(R.L.Wilbur)出任校长伊始,就提出“旧的系制度已开始成为水泼不进的封闭机构,因此我们必须打破一些障碍,让空气更自由地流动,获得更广阔的视野,给思想和信息交流以更多的机会”。[26]打破教育空间上的界限,成为斯坦福大学工程教育内核区创新发展的重要路径。

第一,打破工程教育条块分割的物理空间。斯坦福大学工学院坚持未来工程师需要超越单一学科下的能力体系、思维方式和知识结构,进行跨学科的团队合作才能实现工程人才在面对复杂问题时获得真正“救赎”。跨学科的起点是两个或多个研究领域的合作[27],突破院系之间的物理空间樊篱,成为工程教育跨学科发展要解决的基础问题。一方面,建立跨院系融合育人的教育场所。斯坦福大学工学院力求培养复合型工程师,联合商学院、教育学院、法学院等,于2003年创办哈索·普拉特纳设计研究所(The Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University),简称D.School,它不隶属于任何院系,也不授予学位,而是面向全校学生开设20多门跨学科课程。它拥有开展“设计”课程的独立场所,为跨学科工程人才的培养提供教育场所。D.school的教师由来自工学院、医学院、法学院、教育学院的专职教师以及硅谷产业界的兼职教师组成,学生可以吸取到商业创新、设计与工程科学、人文科学等跨专业领域的广博知识。[28]另一方面,设置跨院系协同育人的工程专业。斯坦福大学工学院将本科专业分为院系式专业和跨院系专业两类。跨院系专业有9个,分别是航天航空专业、建筑设计专业、大气能源专业、生物机械专业、生物医学计算机专业、工程物理专业、工程设计专业、产品设计专业。如生物机械专业旨在培养对生物学与医学有基本理解力和基本运用力的学生。跨院系专业强调不同学科间的交叉,从而形成学生宽基础的工程视野。

第二,打造工程教育线上线下的网络空间。斯坦福大学在线学习副教务长约翰·米切尔(John Mitchell)说:“斯坦福大学尝试通过技术创新的方法,来推动斯坦福大学校内及校外的教学和学习。我们正在全面思考如何培养21世纪的优秀人才,并致力于对高等教育产生根本性的改革。”[29]斯坦福大学工学院致力于打造线上工程教育的网络课程,以满足工程受教育者的多样化学习需要。工学院从2011年就开始提供大规模的在线开放课程,并吸引了大量学生参与。同时,工学院的教师们充分利用翻转课堂,以使课堂教学能有更多的交互学习时间。现代信息技术与工程教育的融合降低了学生学习的成本,提高了学习的有效性,减少了学习的时空限制,让工程教学变得更加灵活。

第三,迈向工程教育交流合作的国际空间。工程的国际化趋势必然要求工程教育走向交流合作的国际空间,要求工程师具有全球化的视野、国际交流的能力、国际包容的心态,从而提升工程国际竞争力。工学院通过多种全球工程合作项目拓展学生的国际视野,提升工程教育的质量。斯坦福大学工学院开展全球工程计划(Global Engineering Program)和工程多样性计划(Engineering Diversity program)。其中,全球工程计划(GEP)成立于2007年,为学生提供全球工程学习的机会,使学生在多元文化和国家环境中获得实际的工程经验,从而提升工程教育的质量。如2019年全球工程实习项目(Global Engineering Internship)为学生提供到中国和印度体验真实工程环境的机会,本科生与研究生均有资格参与,其项目涵盖了生物工程、化学工程、电器工程、材料科学与工程等专业。工程多样性计划(EDP)的多样性主要体现于招募对象、合作对象、工程项目三个方面,该项目招募来自不同背景(专业、民族、文化等)的学生,使工程团队具有多元化特质,以调和文化差异,拓宽未来工程师的多元文化视野。

三、斯坦福大学工程教育创新发展路径对我国新工科建设的启示

2015年中国各层次工科在校生达926万人,总规模已高居世界第一,表明中国已进入到世界工程教育大国行列。[30]《全球竞争力报告2017-2018》(Global Competitiveness Index 2017-2018)显示,中国在“Availability of scientists and engineers”指标上,排名28位。[31]近年来,我国在“Availability of scientists and engineers”这项指标中的排位逐年上升,表明我国工程教育质量有所提升,但与成为“工程教育强国”的理想之间还存在着一定差距。推进我国由“工程教育数量大国”向“工程教育质量强国”转型,需树立向国际工程教育强校的“看齐意识”,借鉴他山之石。斯坦福大学工程教育创新发展的路径,对我国新工科建设具有以下启示。

(一)打造工程教育协同育人圈

1963年,斯坦福大学研究所提出利益相关者(Stakeholder Theory)的概念,认为利益相关者是与企业发展有密切关系的所有人。[32]工程教育的利益相关者必然包括政府和企业。我国新工科建设应打破工程学校势单力薄的“孤军奋战”僵局,理应构建“政府-学校-产业”利益相关者的协同互动圈。首先,学校应树立服务地方经济发展的意识。斯坦福大学工学院联合周边企业,不断发展壮大形成了硅谷新兴产业区,这为我国新工科建设提供了新思路——“为地方企业服务,与地方企业共生”的合作模式。其次,国家出台相关政策提供制度保障。美国从国家层面制定了相关法律政策,促进了斯坦福大学工学教育与产业的跨界融合发展。因此,从国家层面制定相关法律来规范产教融合,使学校和企业建立起长效而稳定的合作培养工程师的机制。再次,企业参与人才培养过程。在校企合作层面应推动行业企业参与人才培养标准研制、专业课程建设、培养方案制订,联合共建实习实训基地、工程训练中心等校内外工程教育和训练平台,构建校企人才培养与人才需求的良性互动机制。如重庆大学与当地汽车企业在机械制造、车辆工程等专业领域合作,共建校企合作實践教育平台。最后,改革工程教育评价方式。走政产学研相结合的工程人才培养之路,应建立与之相适应的评价体系,变革唯论文、唯分数的人才评价指标,将对企业技术的贡献性、对区域经济发展的促进度、对国家创新的竞争力作为综合评价指标;改变学校为单一评价主体的现状,引入企业、行业和政府等多元评价主体的参与;改革以结果评价为主的评价方式,将过程与结果评价有机结合。当然,学校与企业界、政府界的协同互动并不意味着学校一味地妥协进行“权力让渡”,而是在多方利益相关者参与下大学仍保持有学术自由的权力。大学应满足社会的需求(needs),不是社会的欲望(wants)。[33]新工科建设过程中大学应在服务经济社会发展的同时,保持大学学术的自治。

(二)构建跨学科的工学院治理结构

克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)在《第四次工业革命》中提到,以技术融合为核心特征的第四次工业革命,正在淹没物理世界、数字世界和生物世界之间的界限,给社会带来巨大冲击。培养跨学科的复合型人才是新经济形势下工程人才培养质量观的基本价值取向。美国工程院指出,21世纪的工程师应具备“里昂的聪明才智,摩尔解决问题的能力,爱因斯坦的科学洞察力,毕加索的创造力,艾特兄弟的果断,比尔·盖茨的领导力,罗斯福的道德心,马丁·路德·金的远见和儿童的好奇心”。[34]构建跨学科的工学院治理结构,具体来说包括两个方面:第一,打破分割自治的院系管理结构。要实现新工科的跨学科发展,必须形成“自上而下”的改革院系分割自治的管理体制,组建跨学科教学的师资队伍、建构跨学科考核评价的体系、成立跨学科对话交流的研究机构等,从组织上保证工程教育的跨学科发展成为可能。斯坦福大学跨学科的独立科研机构共12个,其中工程类5个,[35]工程类跨学科研究机构几乎占跨学科独立科研机构的半壁江山。正如2019年4月在以“发展新工科、新医科、新农科、新文科,全面深化高等教育教学改革”为主题的“六卓越一拔尖”计划2.0会议上,天津大学提出新工科建设应当推进“跨”中“融”,即打破专业壁垒,改变以单一学科办专业的模式,建设跨学科融合、多学院建设、多平台共享的新型专业建设模式,构建新工科教育人才培养共同体。第二,打通封闭的知识生产系统。新工科建设过程中的跨学科发展,本质在于打通封闭的知识生产系统之间的脉络,让学科与学科之间的知识能自由地流动。美国《促进跨学科研究》报告强调,为使未来科技领域真正有所成就,培养要么能够跨学科研究,要么知道如何在学科交叉领域与他人合作的新一代科学家是绝对必要的。[36]

(三)彰显工程教育的人文精神

当前,我国工程教育由于忽视工程人才人文精神的培养,导致对自然资源的过度使用、对工程伦理的置之不顾、对人文情怀的漠视淡化等。作为面向未来的新工科,若只考虑工程带来的经济收益,而忽视工程的内在价值,工程教育必然被窄化为“工具化的工程教育”。斯坦福大学工学院在2015年成立了So E-Future委员会,该委员会围绕“工程教育如何应对未来发展的机遇及挑战?”进行深度反思,认为未来工程教育应该更关注工程人文素质的培养、理解与包容工程的多元文化、重视资源的合理利用等。我国在新工科人才培养过程中应当重视通识教育,以培养具有健全人格、公民责任、视野多元、勤于学习、善于创新的工程人才为目标。同时,注重培养工程人才的伦理精神。正像爱因斯坦曾对美国加州理工大学工学院的学生说道:“你们只懂得应用科学本身是不够的,而是更应该关心科学思想的成果会造福于人类,而不致成为祸害。在你们埋头于图表和方程时,千万不要忘记这一点!”[37]培养工程师的工程伦理精神,是对工程技术和工程知识的超越,是对工程师的职业道德的内在规定。在新工科建设过程中,应该培养具有职业操守、关切生命、关怀情感、关注环境承受力和明辨是非的未来工程师。

参考文献:

[1]王义遒.新工科建设的文化视角[J].高等工程教育研究,2018(1):16-23.

[2]U.S.NEWS.QS World University Rankings Top Universities [EB/OL].[2019-01-27].https://www.topuniversities.com/universities/stanford-university.

[3]U.S.NEWS.Stanford University [EB/OL].[2019-01-27].https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/stanford-university-02020.

[4]费孝通.美国与美国人[M].上海:三联书店出版社,1986:26.

[5][9][13][14][15][美]丽贝卡·S,洛温.创建冷战大学——斯坦福大学的转型[M].叶赋桂,罗燕,译.北京:清华大学出版社,2007:22,182,145,170,162.

[6]Stanford University.Stanford Bulletin2015-16[Z].California:Stanford University,2015:29-30.

[7]Lawrence P,Grayson.A Brief History of Engineering Education in the United States[J].IEEE Transactionson Aerospace and ElectronicSystems,1980,16(3):286.

[8]叶民,叶伟巍.美国工程教育演进史初探[J].高等工程教育研究,2013(2):111.

[10]谢笑珍.“大工程观”的涵义、本质特征探析[J].高等工程教育研究,2005(3):35-38.

[11]Stanford School of Engineering.Students and Academics [EB/OL].[2019-01-27].https://engineering.stanford.edu/students-and-academicshttps://engineering.stanford.edu/faculty-research/departments.

[12][古希臘]亚里士多德.范畴篇 解释篇[M].北京:商务印书馆,2017(6):21.

[16][美]克拉克·克尔.大学的功用[M].陈学飞,等译.南昌:江西教育出版社,1993:43-48.

[17]Hugh Davis Graham & Nancy Diamond.The rise of rise of American research universities:Elites and challengers in the postwar era[M].Baltimore:The Johns Hopkins University Press,1997:92.

[18][法]皮埃尔·布迪厄,[美]华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:136.

[19]阮青.价值哲学[M].北京:中共中央党校出版社,2004:160.

[20]周少南.世界著名学府——斯坦福大学[M].长沙:湖南教育出版社,1986:62.

[21]Stanford University.The Study of Undergraduate Education at Stanford University [EB/OL].[2019-01-27].https://web.stanford.edu/dept/undergrad/sues/report.html.

[22]Buijs J,Smulders F,Han V D M.Towards a More Realistice Creative Problem Solving Approach [J].Creativity and Innovation Management,2009,18(4):286-298.

[23]Vesilind P A.Rules Ethics and Morals in Engineering Education[J].Engineering Education,1988(5):289-293.

[24]School of Engineering.Imagine the Future[EB/OL].[2019-01-27].http://engineering.stanfor d.edu/about/index.html.

[25]Sheppard S,Colby A,Macatangay K,etal.What Is Engineering Practice?[J].International of Engineering Education,2006,22(3):429-438.

[26]莫欣,孙晓枫,谢寅波.斯坦福大学创业型大学发展之路对我国高校创建一流大学的启示[J].教育教学论坛,2017(23):3-6.

[27]Borrgego M,Newswanderl K.Definitions of Interdisciplinary Reaserch:Toward Graduate Level Interdiaciplinary Learning Outcomes [J].The Review of Higher Education,2010(34):1.

[28]Standord School of Engineering.D.School Teaching and Learning [EB/OL].[2019-01-27].https://dschool.stanford.edu/programs/teaching-learning.

[29]Stanford University.Stanford online 2013 in Review Harnessing New Technologies and Methods to Advance Teaching and Learning at Stanford and Beyond [Z].California:Stanford University,2014:1.

[30]Loyalka P,Carnoy M,Froumin I,etal.Factors Affecting the Quality of Engineering Education in the Four Largest Emerging Economies[J].Higher Education,2014,68(6):977-1004.

[31]World Economic Forum.The Global Competitiveness(2017-2018)[EB/OL].[2019-01-27].http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=CHN.

[32]Freeman R E.Strategic Management:A Stakeholder Approach [M].Cambridge:Cambridge University Press,2010:3.

[33][美]亞伯拉罕·弗莱克斯纳.现代大学论——美英德大学研究[M].徐辉,陈晓菲,译.杭州:浙江教育出版社,2001:56-58.

[34]NAE.The Engineer of 2020:Visions of Engineering in the New Century [R].Washington DC:The National Academies Press,2004:54-58.

[35]别敦荣,张征.斯坦福大学的教育理念及其启示[J].国家教育行政学院学报,2011(04):85-90.

[36]Committee on Facilitating Interdisciplinary Research, National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine.Facilitating interdisciplinary research [R].America:National Academies Press, 2004.

[37]爱因斯坦.爱因斯坦文集(增补本)第三卷[M].许良英,等译.北京:商务印书馆,2009:89.

(责任编辑陈春阳)

收稿日期:2019-08-23

作者简介:肖凤翔,天津大学教育学院博士生导师,教授;陈凤英,天津大学教育学院博士研究生。(天津/300350)

本文系教育部哲学社会科学研究重大攻关项目“现代职业教育治理体系和治理能力现代化研究”(14JZD045),教育部人文社会科学专项任务重点项目“职业教育国家资格框架研究”(13GDC023),天津市教委社会科学重大项目“新时代新工科建设的实践逻辑模式研究(18JWZD35)”的成果之一。