经皮穴位电刺激对脑卒中后假性球麻痹患者吞咽功能的疗效观察

庄玲玲,冯木兰,张佳虹

(福建中医药大学附属人民医院,福建 福州350004)

脑卒中又称中风或脑血管意外,是一组以局灶性神经功能缺失为主要特征的急性脑血管疾病[1]。脑卒中患者中约有28%~67%会并发程度不一的吞咽障碍[2]。 临床上脑卒中后吞咽功能障碍以假性球麻痹多见[3],而假性球麻痹对吞咽康复治疗敏感性高,康复治疗效果好[4]。 经皮穴位电刺激(transcutanous electric acupoint stimulation,TEAS)是把经皮神经电刺激与穴位相结合,具有与针灸相似的神经化学机制和阵痛效应的一种新型治疗方法[5],已被广泛应用到临床康复领域中。 但尚无TEAS 对脑卒中后假性球麻痹吞咽障碍患者影响的研究报道。 故本研究通过探讨经皮穴位电刺激对脑卒中后假性球麻痹吞咽障碍患者的影响,以期为临床提供参考依据。

1 临床资料

1.1 诊断标准 参照《神经病学》[6]中脑卒中假性球麻痹的诊断标准。

1.2 纳入标准 ①符合诊断标准, 明确病变部位在桥脑或桥脑以上;②年龄40~90 岁;③洼田饮水试验评级在3~5 级;④生命体征平稳,无重大器质性病变;⑤患者意识清楚,简明精神状态检查(mini-mental state examination,MMSE)≥24 分;⑥无严重认知障碍,能理解量表内容并配合治疗;⑦自愿参加本研究,并签署知情同意书者。

1.3 排除标准 ①合并有严重的心、肝、肺、肾等其他脏器损害者;②妊娠或哺乳期妇女;③合并有其他导致吞咽及构音障碍的疾病;④病情危重的脑卒中患者;⑤有心脏起搏器的患者;⑥近4 周内参加过经皮穴位电刺激治疗的患者;⑦局部皮肤感染的患者。

1.4 一般资料 选取2017 年9 月—2018 年10 月于福建中医药大学附属人民医院脑病科就诊的脑卒中假性球麻痹吞咽功能障碍患者60 例,采用随机数字表法分为对照组和试验组各30 例。 对照组男16 例,女14 例;年龄50~91 岁,平均(70.47±10.26)岁;脑卒中类型:脑出血11 例,脑梗死19 例。试验组男17 例,女13 例;年龄50~89 岁,平均(72.23±10.70)岁;脑卒中类型:脑出血12 例,脑梗死18 例。 2 组年龄、性别、脑卒中类型比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 方 法

2.1 治疗方法

2.1.1 对照组 采用常规吞咽康复训练。 ①声门闭锁练习:让患者持续发“i”音;②气道保护运动训练:声门上吞咽法练习,让患者先充分吸气,憋住,然后慢慢吞咽口水,接着再呼气和咳嗽[7];③摄食训练:以一口量为原则,采取点头或转头吞咽等技巧, 以最容易吞咽的米糊状食物逐渐过渡到流质、半固体、固体饮食[8]。

2.1.2 试验组 在对照组训练基础上联合经皮穴位电刺激治疗。 具体操作:择双侧廉泉、风池、风府穴,用75%酒精消毒治疗穴位。应用CMNS6-1 型电子针灸治疗仪,插上电源,两条输出导线插入4 枚导电电极片,将电极片固定于治疗穴位,4 枚橡胶电极片之间勿直接接触[6]。 选取连续波,频率为10 Hz,电流强度为20 mA,操作过程中根据患者的情况调节电流的刺激强度。 每天1 次,每次20 min,10 d 为1 个疗程,共治疗1 个疗程。

2.2 观察指标及方法

2.2.1 洼田饮水试验 洼田饮水试验作为临床吞咽障碍筛查最经典的评估方法[9],具体操作方法如下:让患者按照自己的习惯喝下30 mL 温水,观察患者喝下温水所需时间及咳呛情况。 吞咽功能共分为5 级,①Ⅴ级:10 s 内未完全咽下,频繁咳呛;②Ⅳ级:5~10 s 内2 次以上咽下,有咳呛;③Ⅲ级:5~10 s 内2 次咽下,有咳呛;④Ⅱ级:5~10 s 内2次咽下,不咳呛;⑤Ⅰ级:5 s 内1 次顺利咽下。

2.2.2 吞咽功能评估 标准吞咽功能评估(standardized swallowing assessment,SSA)是一项国际公认的吞咽障碍的评估工具,能够有效地进行早期识别[10]。 具体方法如下:指导患者吞咽水5 mL,观察是否出现水流出、咳嗽或者气哽,或吞咽后声音嘶哑,重复3 次,多于1 次出现咳嗽或者气哽,或者出现吞咽后声音嘶哑(即喉功能减弱),则不再继续第2 阶段,如果第2 阶段正常(重复3 次,2 次以上正常),则进行第3 阶段,指导患者吞咽60 mL 水测试,得出吞咽功能评分。

2.2.3 疗效判定标准 吞咽障碍疗效依据藤岛一郎吞咽疗效评价标准判定[11]。 ①痊愈:饮水试验评定Ⅰ级,记4 分;②显效:饮水试验评定提高2 级,饮水试验评定未达Ⅰ级,记3 分;③有效:饮水试验提高1 级,饮水试验评定未达Ⅰ级,记2 分;④无效:饮水试验评定无变化,记1 分。

2.3 统计学方法 采用SPSS 22.0 统计分析软件处理数据。 计量资料符合正态分布用(x±s)表示,采用t 检验,计数资料采用χ2检验。 组内比较采用配对t 检验,组间比较采用两独立样本t 检验,以P≤0.05 为差异具有统计学意义。

3 结 果

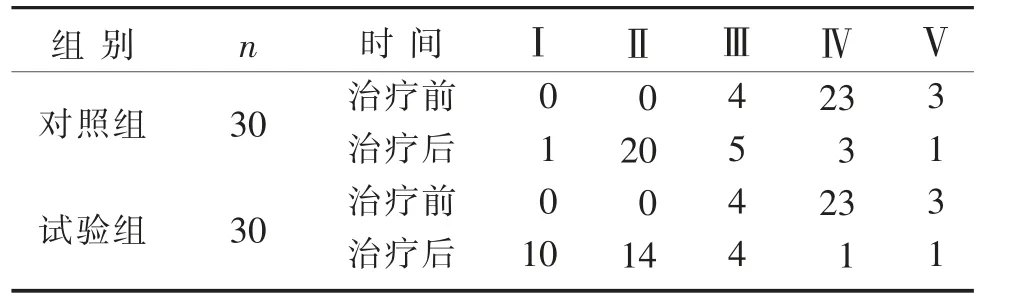

3.1 2 组治疗前后洼田饮水试验评级情况比较 试验组治疗后洼田饮水试验评级情况与对照组比较,差异有统计学意义(P=0.021),见表1。

表1 2 组治疗前后洼田饮水试验评级分布情况

3.2 2 组治疗前后SSA 评分比较 见表2。

表2 2 组治疗前后SSA 评分比较(x±s) 分

3.3 2 组疗效比较 见表3。

表3 2 组疗效比较

4 讨 论

调控吞咽功能的面神经、三叉神经均从脑桥出入,脑卒中后脑桥及脑桥以上双侧上运动神经元发生病变,引起脑桥三叉神经运动核失去了上运动神经元的支配而发生中枢性瘫痪[12],继而影响口腔准备阶段和口腔期使其发生障碍,出现食物咀嚼、食块形成、食块移送出现困难。 虽然患者的吞咽反射存在一定的残留,但当患者吞咽食物时,其吞咽运动会仍会依次进行。 若吞咽运动迟缓,则会产生时间差,容易造成误咽[13]。

中医学认为,假性球麻痹属于“中风喑痱”“喉痹”等范畴,认为其病因病机为本虚标实,肝肾不足、气血衰少为本,瘀血内停、痰浊阻络、风火相煽为标。 由于风、火、痰、瘀互结,故元神受损,气机闭塞不通,故咽喉失司[14]。 风府具有疏解脑腑内风之功,是足太阳脉、督脉和阳维脉之会穴,主治中风舌缓;风池属足少阳经,刺激二穴可熄风通络、开窍益音[15]。 廉泉系阴维脉、任脉之会穴,有益脑开窍、宣通舌络之功[16]。针刺产生的兴奋通过传入神经元到达大脑皮质或延髓,调节皮质脑干区,达到治疗目的[17]。TEAS 将一定频率与强度的刺激,把电极片放置在廉泉、风池、风府穴上,达到与针灸治疗相似的效果。 风池、廉泉等穴均在舌咽神经、迷走神经感觉纤维支配区内[18],通过TEAS 刺激这些穴位可以使产生的兴奋通过传入神经元到达大脑皮质或延髓,调节皮质脑干区,促进受损的神经功能恢复,以重建吞咽反射的大脑皮质控制功能。

本实验采用洼田饮水试验与SSA 作为观察指标,进行吞咽障碍改善程度的评定。 其中洼田饮水试验虽然操作简便,但是存在没有明确的分级量化的标准,对隐匿性误吸指标敏感度较差的缺点,故应与其他评价工具联合应用。 SSA 采用循序渐进的方式,在任何一步出现异常立即停止,首先筛查患者的意识、控制体位的能力和舌、唇、咽等结构的功能,再进行饮水试验,这样不仅降低了误吸的风险,又提高了患者的安全性。 两者联合使用一定程度上确保了评定的准确性,又保障了试验的安全性,故本研究选用二者相结合的方式进行观测,具有一定的科学性。 通过结果可以看出,试验组治疗后吞咽功能评级和SSA 评分均优于对照组(P<0.05),提示TEAS 联合吞咽康复训练,可改善脑卒中后假性球麻痹患者吞咽功能。

综上所述,TEAS 可一定程度上改善脑卒中后假性球麻痹患者的吞咽功能。 由于时间、环境等局限临床研究样本量偏少,本次研究为短期疗效观察。如有条件,可以进行远期疗效观察,制定更系统、全面、针对性强的干预方法对TEAS 影响脑卒中后假性球麻痹吞咽障碍的机制进行进一步探讨。