自我的觉醒:彼特拉克与现代性

周施廷

摘 要: 自布克哈特在《意大利文艺复兴时期的文化》中首次提出彼特拉克是“第一个现代人”后,引发学术界关于彼特拉克是“现代人”抑或中世纪人的激烈争论。身处中世纪与文艺复兴新旧交替以及“现代人”与旧有传统矛盾的历史时期,作为文艺复兴之父的彼特拉克首当其冲地经历了这场巨变。在经历青年、中年和老年的三场觉醒后,彼特拉克意识到自己需要摆脱过去与未来之纠缠,在新旧的断裂带中寻找突破时间限制的夹缝,让自己的作品在时间的洪流中保持永恒的鲜活。

关键词: 彼特拉克;文艺复兴;现代性;人文主义;布克哈特

1860年,瑞士艺术史家雅各布·布克哈特(Jacob Burckhardt)用德语撰写了经典著作《意大利文艺复兴时期的文化》(Die Kultur der Renaissance in Italien),提出用“现代”来解读文艺复兴性质的新观点。①1878年,该书的英文版问世,②引发了更为广泛和持续的讨论,布克哈特也因此被认为是首位将“现代”作为学术概念分析文艺复兴的文化史家。③准确地说,布克哈特在谈论彼特拉克的现代性时,是把彼特拉克称为“第一个真正的现代人”(einer der frühesten vllig modernen Menschen),④认为他攀登险峻陡峭的旺图山(Mont Ventoux)的表现,说明他拥有敢为人先的现代精神。⑤

一百年后,移居美国的犹太裔历史学家汉斯·巴伦(Hans Baron)在1960年发表《出版一个世纪后的布克哈特〈文艺复兴时期的文化〉》,对布克哈特的“现代”理论及后续影响进行了研究。⑥他认为,布克哈特并不是简单归纳现代文明的基本要素,而是要指出在当时出现了一个“现代”类型的社会,其中个体的社会功能、价值观和感知能力都发生了变化,希望能从中找出用于识别“现代人”的信息,而彼特拉克便是那个“完全可识别的现代人原型”。

自布克哈特提出彼特拉克是第一个“现代人”的观点后,进入20世纪中后期,有关人文主义与现代关系的讨论更是发展成为一个重要的学术命题。不过,此时的研究出现了主题转向,学者们开始用“现代性”作为标杆来衡量彼特拉克,以此来界定他是一个现代人,或是一位非现代人。需要指出的是,当今学术界所使用的“现代性”概念,主要是指工业革命后,特别是20世纪后期现代社会充分发展起来后所形成的历史经验、心理结构、社会制度和生活方式。“现代性”与布克哈特的“现代”不同,新派学者主要是以现代社会的要素来反观彼特拉克,常常削足适履,对彼特拉克的评价也因此出现不同看法。意大利佛罗伦萨大学(Università di Firenze)弗朗西斯科·鲍西(Francesco Bausi)教授认为彼特拉克强烈反对医学的观点不符合“现代性”;2015年,耶鲁大学朱塞佩·马佐塔(Giuseppe Mazzotta)教授继而也对彼特拉克的现代性发起追问。

本文探讨的“现代性”,对应的是文艺复兴时期的历史语境,因而与当今学术界习用的概念有所区别。为了更好地理解反映在彼特拉克身上的现代性,本文拟从“现代”与“现代性”、彼特拉克的自我觉醒和彼特拉克的影响三个方面展开讨论。

一、“现代”与“现代性”

要对彼特拉克做出评价,首先需要弄清“现代”与“现代性”这两个概念的区别。“现代”指的是一个历史阶段,而“现代性”指的是现代社会的要素。在19世纪, 历史阶段主要分为上古时期、中世纪和中世纪之后的现代,相应地,布克哈特对应的是中世纪与他身处的时代。在研究文艺复兴时,布克哈特看到了“人的发现”和“世界的发现”,他视人文主义、个人主义、理性主义、世俗主义为其时文艺复兴的主要特征,与中世纪的依附之人形成差别,因而把彼特拉克视为一个现代人。近几十年来,学者们以新的“现代性”标准检验彼特拉克,发现这位诗人并不符合他们的“现代性”要求。

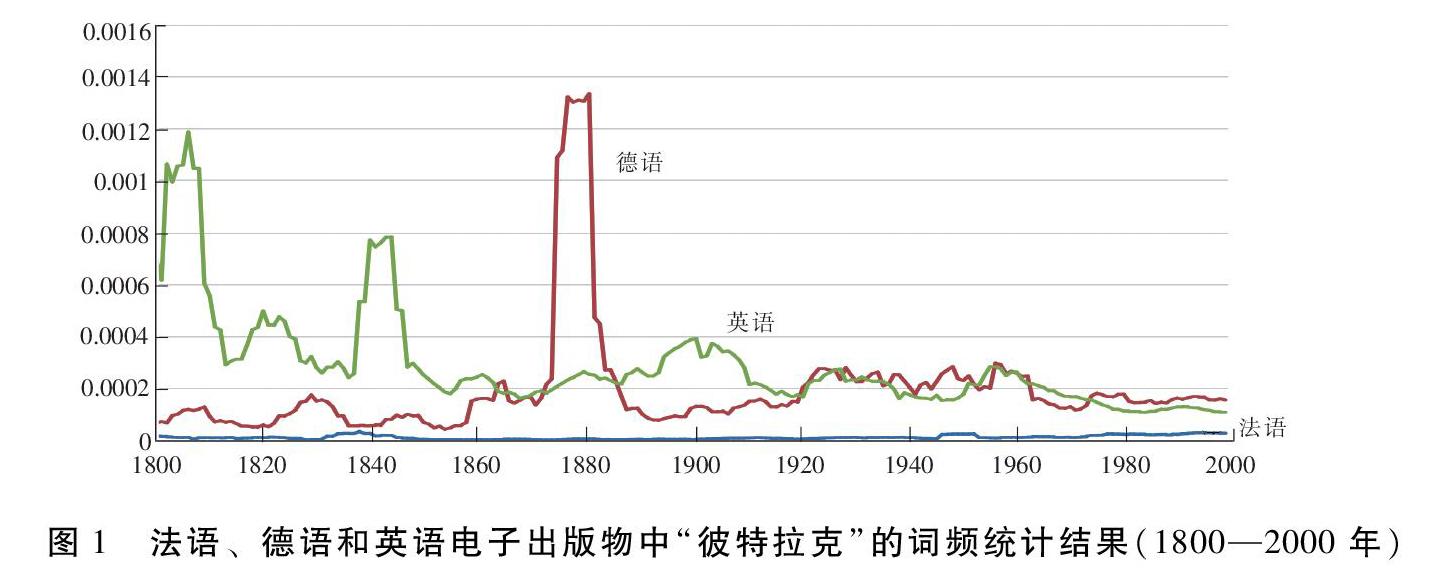

布克哈特对文艺复兴的评价,使用的是“现代”的概念,这在整个19世纪是被人接受的。因布克哈特对文艺复兴的研究,人们对彼特拉克产生了浓厚兴趣。1860年布克哈特的著作出版后,彼特拉克这个名字在出版物中的出现频率开始上升。如果把彼特拉克的名字使用谷歌书籍词频统计器进行分析,能够更清楚地了解他在19世紀至20世纪受到关注的状态。

检索选用的单词为“Francesco Petrarca”、“Petrarca”和“Petrarch”,从中挑选使用频率最高的单词进行分析。在法语和德语中常使用的是“Petrarca”,而英语世界则使用“Petrarch”。

在法语单词检测折线图中,“Petrarca”在19世纪三四十年代被经常提及,随后曲线下降,到20世纪四五十年代迎来一个小高峰,随后回稳,到20世纪末期又开始上升。在德语单词检测图中,彼特拉克的名字出现高峰是在1875年至1881年间,曲线从1882年开始下降,然后在1921年恢复上升趋势。在英语单词检测图中,彼特拉克被提及的最高值出现在19世纪的前十年,在四五十年代出现过一个小高峰,然后开始下降,随后保持着稳定水平。

在这里,特别要关注“彼特拉克”一词在德语世界关注度飙升的情况。“彼特拉克”在意大利语世界一直保持着平稳的关注度,法语和英语世界从19世纪上半叶开始谈论他,德语世界则紧随两者之后。有趣的是,在布克哈特1860年德语版《意大利文艺复兴时期的文化》问世后的二十年间,彼特拉克在德语世界被谈论的次数突然攀升至最高值,而当该书的英文版在1878年面世后,在随后的四十年间英语世界对彼特拉克的关注度也有了一定程度的增长。

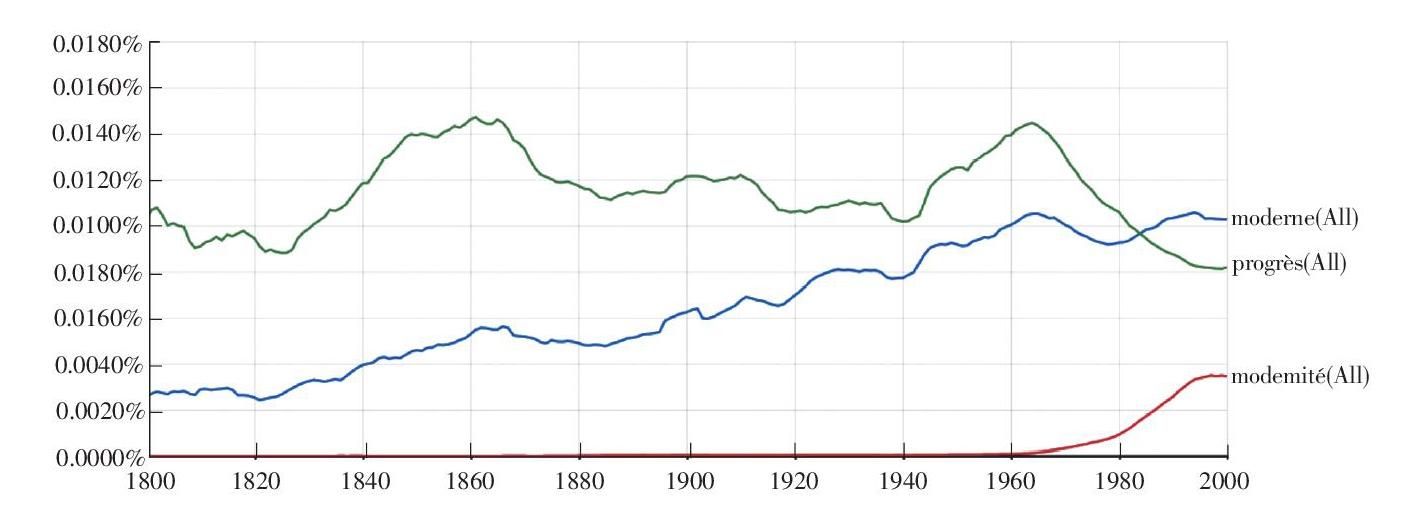

接下来,需要对“现代性”在书籍中的出现情况进行研讨,以判断这是一个传统用词抑或是一个现代词汇。巴黎先贤祠—索邦大学(Université Paris IPanthéonSorbonne)历史系克里斯托夫·夏尔(Christiophe Charle)教授对法语中“现代”“现代性”“进步”三个单词的引用率进行统计,结果如下:

从法语单词检测折线图可以看出,“进步”(progrès)是最常使用的词语,从1800年开始便大幅领先其他两个词语的使用次数,在1820年至1870年间更是达到了顶峰。“现代”(moderne)从1800年开始保持着平稳向上的发展趋势,直到1940年才逐渐与“进步”趋近,到了1980年代后期,正式取代“进步”成为使用频率最高的单词。而“现代性”(modernité)一词,由于词义本身的复杂性和精英性,直到20世纪末期才逐渐被人们使用,并在后来进一步发展。与此同时,“进步”的使用频率进一步下滑。这进而说明:20世纪末期,充满19世纪色彩的“进步”一词已经被取代,人们转而使用更具现代意义的词汇“现代性”。

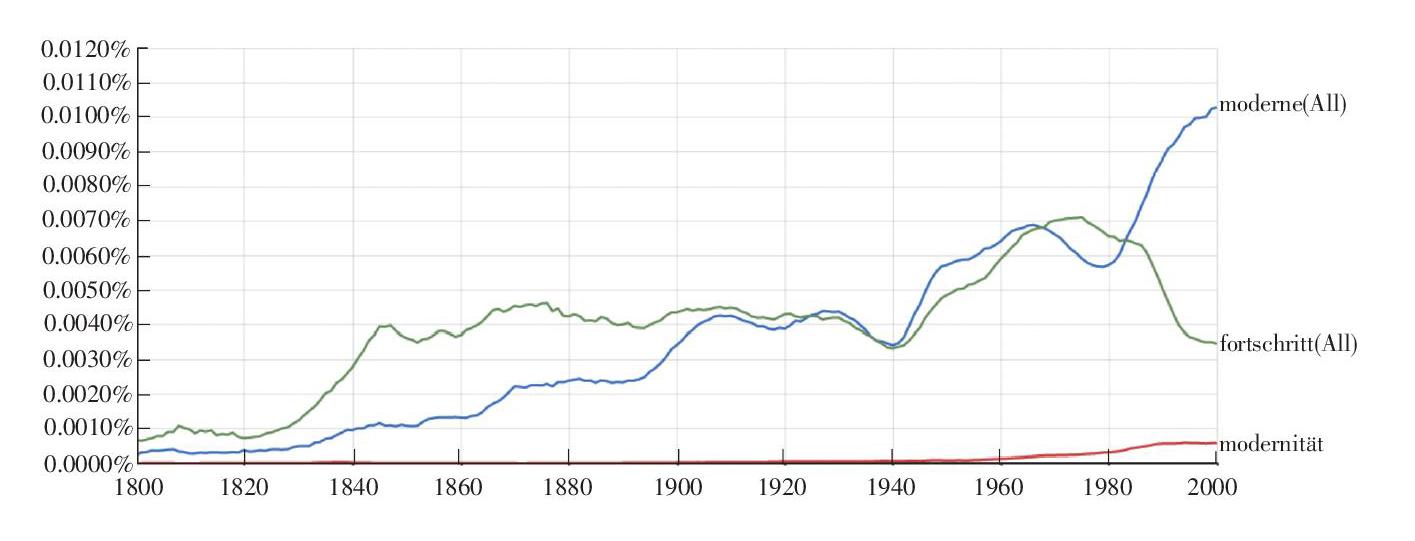

通过借助谷歌书籍词频统计器软件,对19世纪至20世纪德语电子出版物中“现代”“现代性”“进步”三个词汇出现频率进行统计,得出了如下结果:

很显然,在同一时段的德语文献中,出现的是截然不同的结果。从三个单词的使用频率来看,“进步”(fortschritt)在德语文献中出现的次数要少得多,直到1830年后才开始有了逐步上升的趋势,在1850年前后迎来了一个小高潮,随后保持平稳发展。“现代”(moderne)一词在19世纪的使用次数一直不高,直到1900年前后突然呈现上升趋势,开始与“进步”持平,到了20世纪末期,终于取代“进步”成为这三个词汇中使用最频繁的词语。与此同时,“进步”一词的下滑趋势开始变得非常明显。但是,在“现代性” 一词的检索中,德语“现代性”(Modernitt)一词也是到了21世纪前后才开始被人使用,而常用的词语一直是“现代”(moderne)。因此,通过图2和图3,可以总结出下面三点:第一,在19世纪的欧洲,“进步”才是人们普遍使用的词语,而今天我们所熟悉的“现代”的使用率直到20世纪中叶才开始上升;第二,20世纪下半叶,无论是在法语世界还是德语世界,有关“现代”的讨论都大量出现;第三,“现代性”作为新术语,出现的时间非常晚,直到21世纪以后才逐渐开始与“现代”一起成为人们常用的词语。

在英语世界里,“进步”和“现代”似乎从一开始便是平行使用的词语,两者使用的频率保持一致。此后“现代”比“进步”更受欢迎。从1870年开始,“现代”便超过“进步”成为更广为使用的词语,随后保持积极的向上势头,在1930年后达到顶峰,并维持较高的使用率。与法语和德语世界相同的是,“现代性”一词,也是直到20世纪末、21世纪初才开始出现。如下图所示:

上述图表表明:“现代性”概念起源于19世纪,但直到20世纪末、21世纪初才开始被广泛使用。人们使用的“现代性”一词主要是20世纪末以来今人的概念,与彼特拉克的时代相去甚远。以“现代性”为出发点探究文艺复兴,会出现两种情况:一是从少数领域里找到文艺复兴的“现代性”,二是对文艺复兴的“现代性”产生质疑,如称“彼特拉克对现代性的对抗”,视其为非现代主义者。

耶鲁大学大卫·昆特(David Quint)教授属于第一种情况。1985年,昆特发表《人文主义与现代性:对布鲁尼〈对话录〉的再思考》一文,率先从人文主义的角度论述现代性。

在人文主义者对拉丁语的态度问题上,昆特一反以往学者“人文主义者只注重拉丁语普及”的观点,认為经过改造的人文主义拉丁语在当时其实是官方用语。他指出:

15世纪中叶,人文主义的拉丁语成为罗马教廷的语言,很快它也成为半岛上的外交语言。人文主义者占据了宫廷和城市共和国官僚机构里的职位,同时他们也在当权者家中担任教师和秘书……。虽然他们的职业生涯始于语法学校的教室,但是成功的人文主义者很少会去关心他赖以生存的文化和教育运动的建设。

昆特的另一个观点更为重要。他认为:当人文主义者意识到自己事业的“新颖性”时,由于与过去的文化存在差异,会产生出一种“历史批判精神”。这种精神是人文主义者对现代意识的独特贡献。因为他们在提倡模仿和继承优秀古典文化时,添加了批判精神,彰显出自己的个性与能力。他们在学习古典拉丁语的同时,创造出了人文主义风格的拉丁语。在与古典拉丁语的博弈中,他们把自己标榜为“现代人”。

尽管如此,在其后的几十年间,第二种情况开始成为主流。2015年,曾任美国但丁研究协会主席的朱塞佩·马佐塔(Giuseppe Mazzotta)教授发表《彼特拉克与现代性的对抗》一文,认为:

(彼特拉克)是一位古典研究学者,基本上是被新的知识潮流所迷惑,最终屈服于神学“黑暗时代”的“中世纪”诱惑。他似乎是否定了阿拉伯医学(SenⅫ2)、辩证法家(FamⅠ7)和阿威罗伊主义者(Averroists),认为这些统统不如基督教拉丁传统所取得的成就来得伟大。

马佐塔一方面强调彼特拉克内在的矛盾性,另一方面,他在寻找彼特拉克对“现代性”的抗拒。他指出彼特拉克内心中有一种与外部世界的对抗力量:彼特拉克内在的自我充满着时间的碎片感,他以记忆和对未来期望的方式存在,与外在世界的文化产生冲突。在这样的分析基础上,马佐塔得出结论:彼得拉克是一个现代人,然而矛盾的是,彼特拉克又在抗拒“现代性”。他这样做的目的,是要表明自己是根植于传统文化的共同记忆之中的。

弗朗西斯科·鲍西教授也写过一本讨论彼特拉克的“反现代性”的专著。

Francesco Bausi, Petrarca antimoderno: Studi sulle invettive e sulle polemiche petrarchesche他认为:彼特拉克在《对医生的批判》(Incentive contra medicum)一文里强烈反对医学科学,类似的观点在其《论自己和他人的无知》一文中也可以看到。

《论自己和他人的无知》的写作起因,据康奈尔大学威廉·J肯尼迪(William JKennedy)教授的考察:1365年春天,彼特拉克在威尼斯与四位年轻人逐渐熟悉,不料他们随后开始批评彼特拉克,认为他对“现代”思想缺乏了解,不知道亚里士多德的自然哲学,也不知道科学分析和分类的复杂性。这些年轻人觉得,彼特拉克是一个过去的人、一个没有真正学问的修辞学家。彼特拉克著文为自己辩解,指出知识的真正根基是苏格拉底、柏拉图、西塞罗和奥古斯丁的著作,知识与语言优雅之间并不矛盾。彼特拉克认为,自己的指路明灯是苏格拉底,他承认自己的知识有局限性,而那种“对无知的追求”,也具有局限性。

21世纪的学者如马佐塔和鲍西,很显然是在用“现代性”阐释彼特拉克。在他们眼里,彼特拉克并不符合21世纪“现代性”的标准,更像是一位中世纪人,一位对“现代性”的反抗者。与他们相比,主张用历史主义方法研究彼特拉克的布克哈特,不仅在时代上距离彼特拉克较近,而且也浑然不知有所谓的21世纪的“现代性”标准。两种方法带来对彼特拉克的两种非常不同的评价:前者对彼特拉克的现代性进行质疑;后者则视彼特拉克为“第一个现代人”。

二、彼特拉克的自我觉醒

如果我们要理解布克哈特眼中的现代人彼特拉克,就必须沿用19世纪对现代、现代性概念的定义,来认识彼特拉克的个人主义。只有当彼特拉克从混沌的中世纪寻找到自我并且自我觉醒时,他才能够看到一个全新的世界,并带领后来的人文主义者以崭新的眼光去看待古典作品,创作出具有强烈个人风格的文艺复兴著作。彼特拉克在14世纪展现出来的精神面貌,在各個方面都与布克哈特的现代世界理想相吻合。为此,布克哈特寻找理想的现代人的原型时,就找到了彼特拉克。但是,布克哈特在谈论现代人彼特拉克时,却忽略了一个明显的关键点,那就是彼特拉克的“现代”起于何时?换句话说,他究竟是在什么时候终于“自我觉醒”了?

如果说开创个人风格、改造古典语言和拒绝时间束缚是衡量彼特拉克“现代性”的三个维度,那么在他七十年的漫长人生当中,也必然会有重要的转折点引领他向前方迈进。仔细考察彼特拉克的人生经历,其中有三段经历对他的人生观产生了巨大影响:一是他青年时代在阿维尼翁(Avignon)的生活,引发他一生对拉丁手稿收集、编撰和学习的爱好;二是1341年参观罗马废墟带给他的震撼和反思;三是63岁生日时面对人生可能终结的再次觉醒。这三次觉醒既共同构成他恢宏壮阔的文学人生,也互相关联、层层递进地让他从模糊的自我,逐渐转变为拥有清晰的自我定位,并最终在认识到自身的局限性后,与曾经格格不入的现实世界和谐共处。

第一次觉醒为知识的觉醒,发生在阿维尼翁。当时,阿维尼翁因为“阿维尼翁之囚”,成为罗马教廷所在地,并发展成为国际化的文化中心。那么,身为佛罗伦萨人、早年又曾在博洛尼亚求学的彼特拉克,为什么会到阿维尼翁去?

在写给薄伽丘的信中,彼特拉克透露了自己出生时的情景:他是在1304年7月20日星期一的破晓时分在阿雷佐出生的,街道的名称是“花园街”。

他的父亲老彼特拉克(Ser Petracco)是一位公证人,来自佛罗伦萨旁边的小镇因奇萨(Incisa),他与但丁是朋友,后来加入了白党。当黑党在教宗的支持下重新掌权后,老彼特拉克和但丁都在1302年遭到流放。老彼特拉克回到因奇萨和阿雷佐居住了一段时间后,在1305年去阿维尼翁寻找工作,1312年,当老彼特拉克在教廷找到工作后,彼特拉克一家终于在阿维尼翁团聚。

1312年至1316年间,彼特拉克在阿维尼翁跟随孔韦内沃莱·达·普拉托(Convenevole da Prato)学习拉丁语法和修辞学。后在1316年秋天前往蒙彼利埃大学(Université de Montpellier)学习法律。在1320年至1326年期间在博洛尼亚大学继续求学。1326年4月,由于父亲去世,彼特拉克与同在博洛尼亚求学的弟弟盖尔拉多(Gherardo)中断学业,返回阿维尼翁。从1326年5月至1337年夏天,他一直居住在阿维尼翁。

阿维尼翁之囚期间,教廷不断扩充图书馆,既从各地购买大量珍稀手稿,也将欧洲大陆四面八方的手稿商人吸引至阿维尼翁。1326年重返阿维尼翁的彼特拉克,也因此获得了更多与文人雅士以及拉丁古籍接触的机会。

此外,威尼斯商人索兰佐(Soranzo)与彼特拉克认识后,允许这位年轻人自由出入他的私人图书馆,还会把书作为礼物赠送给他。

随后,巴黎圣母院院长罗伯特·德·巴尔迪(Roberto deBardi)把彼特拉克介绍进新建的索邦图书馆(Bibliothèque de la Sorbonne),使他接触到一些西塞罗的作品。在写给朋友的一封书信里,彼特拉克谈到了自己对书本的喜爱:

我没有办法满足自己对书的渴望。或许拥有的书已经过多了,但就像其他事务那样,书的情况也是如此:找到的书越多,就越发贪婪。事实上,没有任何东西比书本更加珍贵……。因为西塞罗的介绍,让我对马库斯·瓦罗(Marcus Varro)也变得熟悉和产生兴趣,他的《论职务》一书让我知道恩尼乌斯(Ennius)的名字,因为阅读了《图尔库斯兰讨论集》,我第一次感到自己对泰伦斯(Terence)的喜爱。

青年时期在阿维尼翁的大量阅读,为彼特拉克积累了丰厚的知识,同时也使他养成了收集和抄写手稿的习惯,对他后来的知识结构产生了重要影响。

在此基础上,中年的彼特拉克在罗马迎来了人生的第二次觉醒,即时间的或历史的觉醒。彼特拉克在1341年11月30日的旅途中,写信给朋友红衣主教乔凡尼·科隆纳(Giovanni Colonna)。 彼特拉克此时37岁,不久前他被加冕为桂冠诗人。

彼特拉克写给科隆纳的信件共有18封,他会在信中与科隆纳分享自己出外旅行的经历,而在这封写于1341年的信件中,他谈论的地点却是双方都非常熟悉的罗马废墟。

彼特拉克首先回顾了两人以往在罗马四处漫步的情景,也提及了柏拉图、亚里士多德、瓦罗和西塞罗的名字,然后他转向自己真正想要谈论的主题:罗马废墟与时间的反思。在彼特拉克眼里,罗马是一个非常庞大和人口密集的城市,到处都是古罗马的遗迹,有“伊万德(Evander)的宫廷,那里是卡尔门蒂斯(Carmentis)的圣殿;这里是卡库斯(Cacus)的洞穴;那里是照看了雷姆斯(Remus)和罗慕路斯母狼的无花果树(Rumina)”。

在回溯罗马的建城史后,彼特拉克说起与科隆纳在戴克里先浴场(Terme di Diocleziano)休息时的聊天内容,“我们没有谈论事情,不管是家庭问题还是公共事务,那些让人早已厌烦的话题,现在我们眼前是一个破碎城市的遗址,我们应该谈些什么呢?”

回想起科隆纳曾经问过他关于自由技艺和机械技艺的起源,彼特拉克的回复是已经多次谈论这个话题,现在不想再重复,也说不出任何新的东西来,因为“所有事情都变了:地方不见了,日子过去了,闲适的心情也消失了,看着你的脸时我哑口无言,身旁世俗喧嚣的事情妨碍了我的情绪,它们不断地在我耳边吼叫,虽然我已经尽快逃离它们以便更加自由地回答你的问题。”

刚获得桂冠的彼特拉克却已对眼前的事务失去兴趣,并对自己的生活感到迷惑,他反问科隆纳:“我们到底在做什么?”

罗马废墟的壮丽和残缺,让喜爱古典作品的彼特拉克心情复杂,他既感受到古罗马的伟大,但也为美好事物的破碎而痛心。在时间的涤荡下,一切人和事物都被拆成碎片而无法复原,彼特拉克意识到唯有写作能让心情恢复平静。最后,他告诉科隆纳,自己宁愿回到孤独的书斋,以便更好地回答科隆纳的问题,只有在那里,我才是我自己。

在确认了时间的重要性后,彼特拉克也迎来了自己人生的第三次觉醒。这次觉醒把他从自我流放的孤独状态带回到充满情感的现实世界,开始重视现在的生活之美。彼特拉克在1366年迎来了这一次转变。这一年是个特殊年份,因为彼特拉克认为亚里士多德和西塞罗都在63岁去世,他便相信了63岁是灾难、疾病和死亡降临的年龄。彼特拉克生于1304年7月20日,1366年7月20日刚好是他62岁生日。

这一天,他写信给挚友薄伽丘,回顾自己的一生,除了详细形容自己出生那一天的情况外,更多是展现自己无所畏惧、直面特殊年份的勇气。他在信中写道:“有一个古老的观点,非常奇怪又让人不得不在意,更让人惊讶的是它又被证明是事实存在的。他们说经过长时间的观察,发现63岁对人来说是一个危险的关口,一是会发生巨大的灾难或死亡,也可能受伤或患上精神疾病。如果他们所言属实的话,第一种情况很严重,后面一种更严重。”

接著,彼特拉克表示:

有谁在面对这些事情的时候不会害怕呢?让事情变得更可怕的是,我可以举出一堆例子,说明连哲学家、圣徒、诸侯和暴君都逃不过去。但是我的目的是要减轻而不是增加恐惧。从青年到暮年,不过一眨眼的工夫,不能拿来解释著名人物的逝世。因此,我并不害怕这些事情。

在信件最后,他向薄伽丘郑重告别:无论生与死,他都希望薄伽丘会记得他。

不久,彼特拉克在这一年的10月4日顺利完成了《幸运与背运的救治》(De remediis utriusque fortune)。由于正处于特殊的时期,《幸运与背运的救治》的内容也体现出他对“死亡”这一主题所做的大量思考。

《幸运与背运的救治》被认为是彼特拉克最重要的伦理学著作,分为《幸运的救治》《背运的救治》上下两部。彼特拉克设计出四个情感角色:快乐、希望、悲伤和恐惧,自己化身为“理性”,与这些情感角色进行对话。参见Francesco Petrarch, Petrarchs Remedies for Fortune Fair and Foul, Vol3, Conrad HRawski, trans, Bloomington: Indiana University Press, 1991在《背运的救治》共132个对话中,死亡的讨论被放在作品的最后,共有14个对话,主题为死亡、提前死亡、暴力致死、羞辱而亡、突然死亡、离家得病、在外死亡、犯罪而死、死亡前担心财产和孩子的未来、死亡前担心妻子的未来、死亡前担心家乡的未来、担心死后自己的名声、膝下无子而亡和死后无人掩埋。

这14个主题可以说全面考虑到死亡的各种情况,可见此时的彼特拉克心情极度焦虑,所幸的是,在所有对话的结尾,理性(代表彼特拉克)都给了悲伤一个正面的答案。在最后一个对话中,理性告诉悲伤,“管好你自己的事情,让活人去担忧吧”。

在安然度过62岁这一年后,彼特拉克于1367年7月20日63岁生日当天,再次写信给薄伽丘表达心中的喜悦,要与他共同庆祝自己的平安。他说,“我从来没有这么健康和快乐过”。

随后,他开始到处旅游,甚至还写信给弗朗西斯科·布鲁尼(Francesco Bruni),解释自己到处走动是为了与老朋友见面。而四处走访、居无定所的生活方式也让彼特拉克拥有了“多彩的思路”,他答应要在未来完成更多作品。据威廉·J肯尼迪分析,这个时期的彼特拉克在意大利没有一个固定的居所。他的居无定所,很可能在不知不觉中产生了正面影响:“正是因为彼特拉克在不同地方、从不同角度向他的读者发表言论,他发现自己投射出了一种带有深刻共鸣的跨国声音,对后来的读者产生了深远的影响。”

彼特拉克的三次觉醒跨越了他青年、中年和老年三个阶段,也让他经历了知识的觉醒、时间的觉醒和情感的觉醒,让他在不稳定的状态中逐渐确信自己将在历史上占据一个重要的位置,在63岁时重新迸发出写作的热情。

彼特拉克在63岁之后,开始了忙碌的写作生活。他在1367年至1370年间,完成了《论自己和他人的无知》,在1368年夏天重新动笔写作《名人传》,同时也开始撰写《凯撒的事迹》(De gestis Cesaris),1370年4月4日写了自己的《遗嘱》(Testamentum),1371年补充了《孤独的生活》(De vita solitaria)的内容,1371年至1372年完成《给后人的信》(Posteritati)的定稿,1371年至1372年完成《名人传》,1373年将薄伽丘《十日谈》的部分内容翻译成拉丁文,1373年3月写作《对诽谤意大利的人的批判》(Invectiva contra eum qui maledixit Italie),1373年修改《爱情的胜利》(Triumphus Cupidinis),1374年1月15日至2月12日,动笔撰写《永恒的胜利》(Triumphus Eternitatis)。受历史使命感的推动,彼特拉克提前实现了与时间的和解,停止了无休止的自我抗争。

三、彼特拉克的成就和影响

从历史的角度研究“现代人”彼特拉克,不仅要研究他的自我觉醒,更要探讨他所取得的成就。在众多领域里彼特拉克都有卓越表现,其中最为重要的是开创了人文主义新文化。

彼特拉克是一位古典文化的复兴者,他研究古代历史,开启了书写历史的全新方式。1333年,彼特拉克在法国列日(Liège)发现西塞罗的《为诗人阿齐亚斯辩》(Pro Archia Poeta), 1353年在阿维尼翁从拜占庭使臣尼古拉斯·西格罗斯(Nikolaus Sigeros)手中获得荷马的作品。

前者一般被认为是人文复兴的开端,后者则唤醒了人文主义者对古希腊作品的阅读兴趣,在他的影响之下,薄伽丘、萨卢塔蒂(Coluccio Salutati)、斐奇诺(Marsilio Ficino)和布鲁尼(Leonardo Bruni)都投身于古希腊文化的复兴工作。

譬如薄伽丘学习了希腊语,后将《伊利亚特》和《奥德赛》译成拉丁语。因此,古希腊作品的复兴得益于彼特拉克敏锐的触觉,他以渊博的知识把握住了时代的发展方向,从而从混沌状态中率先看到了通往光明的路径。

彼特拉克很早就表示出对古典政治学的兴趣。他早期阅读的范围以古罗马作品为主,读过西塞罗、塞涅卡(Seneca)、瓦莱里乌斯(Valerius)、昆体良(Quintilian)和李维(Livy)的著作。后来他开始写信给自己最仰慕的古人:西塞罗、塞涅卡、瓦罗、昆体良、李维、贺拉斯(Horace)和维吉尔(Virgil)。

在1345年6月16日写给西塞罗的信中,彼特拉克表达了将西塞罗视为人生导师的想法,并曾长时间四处寻找西塞罗的书信,希望能从中获得指引。

随后在10月19日,他又再次写信给西塞罗,对他进行了大量褒扬:“西塞罗,虽然你是一个人,但是你说话的时候像演说家,写作的时候像哲学家。我仰慕你的智慧和口才,前者让我钦佩,后者让我震惊,但你的人生才是我的榜样。”

除此之外,彼特拉克还表达了对西塞罗《论目的》(De finibus)的喜爱,以及只找到《演说词》(De oratore)、《学院派》(Academica)和《论法律》(De legibus)残篇的遗憾。

通过彼特拉克写给古代作家和朋友的书信,可以看到青年时代的彼特拉克致力于广泛阅读古典作家的著作,他阅读过多达27位古罗马希腊作家的作品,为他的知识结构奠定了扎实的基础。

彼特拉克推崇西塞罗的作品,与其反抗中世纪传统有关。汉斯·巴伦告诉我们:“彼特拉克非常钦佩西塞罗的口才、对文化生活的训诫、游离于教条主义、迷信和多神论错误的做法。在彼特拉克看来,西塞罗提倡的公民精神,正是对中世纪所有传统的冒犯。在彼特拉克于沃克吕兹(Vaucluse)孤独中写成的人文主义作品中,他把西塞罗徒劳而躁动不安的政治生涯与其晚年时富有成效的宁静,做了比较。”

彼特拉克是最早把希腊作品视为文艺复兴研究对象的学者,他曾跟随巴拉姆(Barlaam)学习希腊语,可惜没有取得明显的效果,但让他接触到了柏拉图和荷马的作品。

彼特拉克曾写过一封给荷马的信,时间是1360年10月9日,此时距离他首次接触荷马作品已经有21年之久。写信的原因是薄伽丘在不久前将巴拉姆的学生列昂丢斯·皮拉图(Leontius Pilatus)请到佛罗伦萨,后者将一些希腊作品翻译成拉丁文,这让彼特拉克重新燃起對古希腊作家的兴趣。

在写给荷马的信中,彼特拉克表示在接触到荷马的书稿后,自己“体会到希腊文化的味道”,让他看见了“充满活力的和敏锐的智慧”。虽然翻译有可能减损原文的魅力,但是荷马的拉丁译文仍然让人喜爱。

同时,彼特拉克也向荷马说道,无论是在希腊还是在意大利,此时对古希腊文化的了解和对古希腊语的学习都非常匮乏,“你知道在你的国家没有多少人会古希腊语吗?如果我没有记错的话,在我们的时代,你的朋友(列昂丢斯·皮拉图)是全希腊世界唯一懂得古希腊语的人”。

可见,彼特拉克庆幸自己是最早接触到古希腊文化的学者,但也因为一切刚刚起步,要等待新的文化从黑暗之中逐步复兴。

1397年,萨卢塔蒂从君士坦丁堡请来拜占庭学者曼纽尔·赫里索罗拉斯(Manuel Chrysoloras),在佛罗伦萨开设希腊语课程。古代典籍的再发现,让彼特拉克意识到文化的发展有时会稍稍停顿,但一旦条件成熟,却又会再现光芒。

在教育方面,彼特拉克视无知为黑暗,视历史知识为光明。他从文明和信仰的角度来划分时代。当他站在罗马废墟前,在古罗马伟大文明的反衬下,为当今的罗马人对历史的无知感到羞愧,发出“谁会比今天的罗马市民更不了解罗马的历史”的感叹。

一个时代之所以黑暗,是因为没有“什么要比无知更加糟糕”。

在回顾最仰慕的诗人西塞罗之死的时候,彼特拉克为西塞罗在基督诞生不久前逝世感到遗憾,因为他没有看到“错误之夜和黑暗的结束,真理曙光和正义的太阳的升起”。

传统中世纪的观点是将异教时代视为“黑暗时代”,而彼特拉克开创了新历史文化论,把对古典时代的无知作为划分阶段的准则,以此区分出古代、黑暗时代和新时代。

彼特拉克在《论自己和他人的无知》中指出,对古典缺乏了解的年轻人自以为掌握了科学知识,却“不知道我们(彼特拉克)处于光明中,他们却是在黑暗里蹒跚而行”。此外,德国中世纪史专家特奥多尔·E蒙森(Theodor EMommsen)和阿姆斯特丹大学(University van Amsterdam)伦斯·伯德(Rens Bod)教授也对彼特拉克与黑暗时代进行过讨论。

彼特拉克提出了全新的历史观。不同于中世纪基督教编年史家将神的时代视为历史的开端,彼特拉克把“人的时代”或“文明的时代”作为历史的第一阶段。异教古罗马由于其文明的昌盛,在彼特拉克眼里成为回溯历史的起点。在彼特拉克所撰写的第一部历史学著作《名人传》(De viris illustribus)中,他采取了不同于以往历史学家的写法。中世纪拉丁教父哲罗姆(Jerome)在4世纪也写作过一部《名人传》(De viris illustribus),在书中为135位名人作传。第一位传主是西门彼得(Simon Petrus),随后是公义者雅各(Jacobus frater Domini)、马太(Matthaeus qui et Levi)、达太(Juda frater Jacobi)和保罗(Paulus apostolus),围绕着基督教世界的重要人物进行书写。

彼特拉克的《名人传》则大不相同,他认为“历史就是对罗马的赞美”,因为“在伟大的罗马帝国反衬之下,世界上的其他国家都如同幼稚的游戏和虚空的名字”。

他的《名人传》按照古罗马国王的顺序撰写,从开国国王罗慕路斯(Romulus)开始,接着是努马·庞皮留斯(Numa Pompilius)、图路斯·荷提里乌斯(Tullus Hostilius)、安古斯·马奇路斯(Ancus Marcius)和卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯(Lucius Junius Brutus)。

这种安排,体现出彼特拉克新的人文主义历史观。

无论是历史分期还是历史书写的方式,彼特拉克都显示了开拓新时代的勇气。史学写作不再为神权服务,而是要为人民提供道德教化和培养批判精神,

基督教人物也不再是写作的焦点,人文主义者开始把视线扩大到过去的世界和今天的世界,传记成为文艺复兴时期书写历史的主要方式。

彼特拉克在诗歌创作方面的成就,获得了同时代人的赞扬。1370年,薄伽丘写道:“在但丁之后,那位杰出的人物,弗朗西斯科·彼特拉克,也就是我的老师,否定了一些作家的原则,这些作家,正如之前已经说过的那样,几乎摸不到诗歌的门槛。彼特拉克开始沿着远古的道路前进,他的内心是如此的坚毅无畏,他的精神是如此的热情澎湃,他的才能是如此优秀卓越,因此没有什么能够阻止他,道路上也没有什么障碍能够吓到他。”

薄伽丘在称赞彼特拉克的同时,将他与其他作家比较,突出的是彼特拉克在诗歌方面的改造和创新,以及他坚定的时代精神。作为“文艺复兴之父”的彼特拉克,不仅在薄伽丘眼里具有划时代的伟大贡献,在19世纪的布克哈特那里更是现代社会的“第一个现代人”。

结 语

作为一个重要和影响深远的历史人物,彼特拉克头衔无数。薄伽丘称他为“杰出的人物”;马基雅维里在《君主论》(The Prince)第26章结尾引用了彼特拉克《歌集》(Canzoniere)的第128首诗“我的意大利”(Italia mia)。

历史学家布克哈特称其为“第一个现代人”。

如果我们摆脱21世紀“现代性”的羁绊,纯然从历史的角度评价彼特拉克,就会发现:现代、现代性、现代派概念中总是包含着对一个时间构造的解释。这个构造最基本的二元对立是新与旧。从这个抽象意义上,我们几乎在任何时代都可能发现所谓现代性问题。比如17世纪法国学院界出现的“古人与今人的争吵”(Querelle des Anciens et des Modernes);贯穿18世纪的启蒙与反启蒙思想斗争;19至20世纪英美学者关于现代性问题的讨论(比如施特劳斯派对“古典”和“自然正当”的推崇,就是对启蒙以来整个现代性传统的批判)。这里需要重视的是,真正具有理论意义的现代性议题,一般都表现为新旧之间的激烈冲突,人们应当认识到自己总是处在历史和传统的断裂带上,或是“厚今薄古”,大力宣扬新时代、新风尚的正当性和优势(技术的、观念的、审美的,等等),或是“厚古薄今”,推崇权威、传统和正统的规范性。

“现代”与“现代性”尽管只是一字之差,却代表着两种不同的认知方式。布克哈特距离彼特拉克的时代较近,他的“彼特拉克为第一个现代人”的说法,在19世纪中期是能够被人接受的。与此相比,21世纪的学者不仅相距彼特拉克时代很远,而且他们的“现代性”标准,也要明显高过布克哈特的“现代”标准。这样,在他们笔下,容易彰显文艺复兴与21世纪社会的冲突。尽管这样,对彼特拉克“现代性”质疑的说法还是略显过分,因为生活在14世纪的彼特拉克对21世纪的“现代性”一无所知,他不可能符合这个标准。尽管众说纷纭,但作为学术词汇而使用的“现代”和“现代性”,同样都是无法绕过文艺复兴的。很显然,无论文艺复兴时期的理念是拉开了与中世纪的距离,还是与21世纪的“现代性”产生冲突,都必须承认:文艺复兴是一个从中世纪迈向现代的重要历史转折时期。即便是身处现代社会的人们,也无法否认文艺复兴的历史作用。这是因为,今人身处的时代,正是作为“后文艺复兴时代”而存在的。

责任编辑:史海波