老骥伏枥追梦人

如雷贯耳苏大仙

时间回到20世纪90年代末,地点是南宁市星湖路北二里8号大院,那是当时自治区民委、民语委系统广西民族报社、广西三月三杂志社、广西民族出版社三家民族文化单位,号称“一报一刊一社”的办公地点。当时,我还是一个初出大学校门刚分配到广西民族报社工作的黄毛丫头,对于陌生的工作环境,怀有战战兢兢的心情,尤其对报社、杂志社、出版社的编辑前辈们更是敬仰有加。三家单位挤在一个小院子里,再加上壮族作家创作促进会的牌子也挂在这里,每天人来人往,门庭若市,十分热闹。

当时苏长仙老师就住在小院内职工住宿楼第四单元四楼,我们办公楼外置旳露天楼梯就横过他家的厨房窗口,每天上下班都看得见。这个丁字形的小院子有个不成文的规定,周末各单位职工都要出来打扫卫生,打扫院内和门外街道,做到门前清。每到这时,一帮青年人,不分男女,都拖着扫把前来,打扫完毕大家都喜欢围在一个中年男子身边,听他讲故事,说笑话,唱山歌。他就是大名鼎鼎的壮族作家、诗人苏长仙老师,大家都爱称他为“苏大仙”。

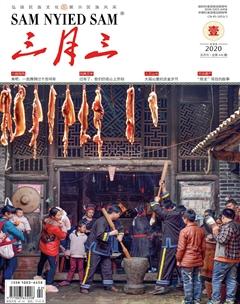

1980年,政府恢复壮文推行工作后,苏长仙是最早一批来参加创办大型民族文化月刊《三月三》的开山元老之一,在极艰苦的创业年代,他住过南宁饭店废弃的旧楼,在新华社的防空洞打过“地道战”,后又到广西社科联无人管理的招待所,四处打游击组稿、编稿,日夜奔波,争取《三月三》早日问世,他也是最早一个搬进北二里8号的。我听同事讲过这样一个故事,当年苏长仙同代理副社长韦以强合作,用新壮文书写壮族现当代文学作品。他们认为,推行壮文不能只满足于用新壮文来记录民间故事和山歌,壮族应该有用本民族文字记载的现当代的小说、散文和诗歌。于是就由苏长仙执笔写汉文版《卜万斤》,韦以强翻译成壮文,分三期发表在《壮文报》(即《广西民族报》壮文版前身)上,引起广泛关注,后经层层评比推荐,被中国作协和国家民委联合举办的全国少数民族文学创作奖评为优秀散文獎,后连同发表在《三月三》汉文版创刊号上的《卜万斤》获广西首届文学创作铜鼓奖。这是壮文创作获得的第一个全国大奖。紧接着,趁热打铁,苏、韦二人又到武鸣壮校采访,找壮文创作新人韦德南等人研究创作壮文中篇小说《卜造字》,发表在《三月三》壮文版上,填补了壮文没有中篇小说的空白。此后,韦以强翻译壮文上瘾了,又提出要写壮文长篇小说,当时苏长仙正好写有一部30万字的汉文长篇章回小说《耀武传奇》,韦以强就拿去翻译创作,在《三月三》壮文版上连载,为繁荣和发展民族文学做出应有的贡献。

后来,苏长仙调到广西民族出版社,任汉文编辑室主任。策划出版过很多社会效益和经济效益兼顾的好图书,为促进民族文化图书的出版尽心尽力。在汉文图书方面,苏长仙主编了《花山文库》,出版广西各少数民族作家作品集,有韦其麟、蓝怀昌、潘琦等68位作家的作品得到顺利出版发行。还有《当代青年文化娱乐丛书》(四卷),普及大众文化,在全国引起很大反响,被评为桂版优秀图书奖,还有全国独家出版名著《徐志摩全集》(五卷)、《聊斋志异对照注译析》(六卷)等得到各方广泛好评。

作为出版家,苏长仙倾尽全力把心思用在图书出版上,他获得了编审职称,《中国出版符号数据库》划时代的出版四库全书收入苏长仙出版家条目,包括简历、自传、主要研究论文、结集出版主要著作、参加国内外重大出版活动、获奖及重要贡献,共6000字。作为作家、诗人、学者,苏长仙用业余时间写了大量的小说、诗歌、散文、随笔,著有长篇小说三部,出版《苏长仙诗文选》四卷,散文集《山水·风物·人情》,散文诗《云絮风花》,新诗集《新月》,民间长诗《壮族十二行情诗》及其他编著、杂说奇秀美文21种,可以说是著作等身了。他早年就加入中国民间文艺家协会和中国作家协会,在广西乃至全国都有一定影响,在北京的中国现代文学馆前两座巨型青花瓷瓶上刻有苏长仙的名字,馆内有收藏苏长仙著作的专柜。在内蒙古大学中国少数民族文学馆,也有收藏苏长仙著作的专柜,在国家版本图书馆及广西图书馆,也都收藏有苏长仙著作。

笔耕不辍献余热

1996年,苏长仙从广西民族出版社退休,人退心不退,离开了工作岗位,但却没有离开过他热爱的写作。2009年,他又出版了约20万字的个人文集第五卷《南国红豆美》。

2016年,蛰伏已久的他决定重返文坛,不忘初心,继续奋斗。重返文坛后第一篇文章是发表在当年3月25日《广西民族报》副刊上的《拍案惊奇说“残雨”》,是为他老友雷猛发先生《残雨集》写的评论,从此一发不可收。2016年至今,苏长仙不服老,83岁还笔耕不辍,在《广西民族报》一共发表了57篇文章,还偶尔在《右江日报》《南宁晚报》《南宁日报》《广西日报》以及《民族文学》等报刊发表诗文,他说待凑够30万字后,还想再出版一本集子。

回归文坛之初,由于苏长仙不会使用电脑打字,所以都是用手写纸质稿给我们投稿。虽然广西民族出版社和我们报社同在桂春路上,但两个单位相距几百米,因为腿脚不方便,苏长仙只好拄着拐杖颤巍巍地把写好的稿件交到我们总编手里。后来总编体恤他行动不便,让他把写好的稿件用信封装好放在出版社门卫处,然后派收发员上门取件。老实说报社进入电脑时代后,绝大部分的作者都是以电子版的形式投稿,所以他那些泛黄的手写稿件显得格外与众不同。我们总编尊他是出版老前辈,又是著名作家能给我们投稿不易,经常都是帮他打好电子版再转发给负责编辑副刊的我。但是校对版面的时候我还是必须要对照原稿看,对于一些有疑惑或不太确定的地方我就得打电话与他沟通,这样一来二去,我们渐渐熟络起来。他对我这个资历尚浅的晚辈并没有瞧不起,非常平易近人、和蔼可亲,都是用乐呵呵的语气与我交谈。作为编辑我知道作家最不喜欢删改他们的文章,所以除了错别字和有疑问处之外,我几乎不敢改动,他似乎洞察出我的怯意,反而经常鼓励我要大胆改动,根据版面需要做删节。

在看原稿时,我注意到在他给我们总编的稿件前总会附有一页关于文章写作的心得体会,比如他那篇《当今天下第一美文〈为人民服务〉》,他会在前言中说明是为了纪念党的95岁生日而作,在文章的构思布局中会有哪些创新写法等等。文章看得多了之后,我发现这个80多岁的老人,他紧跟时代,关心国家大事,具有家国情怀,对国家对民族怀有深深热爱之情,并且才思敏捷、行文流畅,最令我佩服的是作为一个从事写作几十年的老作家,他每写一文还求新求变,依然保有对写作的热爱和执着。

到了2018年,苏老的手写稿就开始少了,他让孙女用电脑帮他把手写稿打成电子版再转发给我。再后来,他自己学会使用智能手机并安装了微信,就经常通过微信给我发稿件。因为手机有手写输入法,他便直接用手机一个字一个字地写作,一篇两三千字的文章往往需要一天才能完成,尽管如此不易,他还是坚持用这个土办法写出了许多有分量的好文章,比如发表在广西民族报副刊的《山外泼墨写大明》(2019年4月5日)和《<南宁,您好>好南宁》(2019年7月5日),还有发表在《民族文学》2019年第8期的《放歌右江“小平号”》等几千字的大文章,都是他这样辛苦创作出来的。苏老这种活到老学到老、勤奋执着的精神着实让我由衷钦佩,是我等编辑后辈的学习榜样。

出谋划策赛神仙

自从有了微信,我和苏老的交流就开始多了起来。作为一个编辑老前辈的他真是一位良师益友,经常给我提出一些非常有建设性的建议。他说报纸副刊要有个好刊名,如《人民日报》的叫“大地”,《羊城晚报》的叫“花地”,《广西日报》的叫“花山”,他说“岜莱”是壮语“花山”的译音,如果《广西民族报》用“岜莱”为副刊名,具有很浓的民族特点和地方色彩,会给读者以鲜明而深刻的印象。后来我把他的建议转达给报社领导,报社采纳了意见把原来的副刊名改成了现在的“岜莱副刊”,果然深受读者和作者的喜爱。

后来报社领导说,我们要发表些名人、名家作品,以提升广西民族报的知名度,引领、带动民族文化爱好者参与到繁荣民族文化行列来。于是我找到苏老商量说“岜莱副刊”需要名家扶持,他二话不说立马就列出了一批名单,为首的就是广西著名文化学者彭匈。他亲自打电话跟彭匈约稿,很快我们就收到彭匈接连发来的六篇文稿,我们陆续在岜莱副刊头条发表。之后,我们又邀苏老写评论,于是,就有了那篇《报屁股的文章家》。可惜正当这两位热心于民族文化事业的老作家为“岜莱副刊”倾力相助的时候,彭匈却因病不幸去世。噩耗传来,广西新闻界、出版界、文学界一片震惊和悲痛,苏老执笔撰文《长歌当哭祭彭匈》悼念彭匈先生。可以说苏老为“岜莱副刊”操碎了心,尽心又尽力。

苏老经常鼓励我说不要小瞧自己的工作,报纸副刊是培养作家的摇篮,也是作者耕耘创作的园地。许多后来功成名就的大作家,其处女作、开山之作往往都是在报纸副刊上首发的。比如鲁迅名著《阿Q正传》、郭沫若早期名诗《凤凰涅槃》等都是先在副刊上发表的。他自己的处女作《赏月》,也是发表在《南宁晚报》副刊“凤凰”上,虽然只是一首几百字的散文诗,但对他的鼓舞极大,激励他后来走上文学道路。在苏老的身上我看到了老一辈民族文化工作者的民族热情和文化自信,这些正能量也深深感染了我,激励着我。

苏家住有两个“仙”

记得我第一次打电话到苏老家时,先是一个温柔的女声问我找谁,我报名来路后她客气地请我稍等,然后才转接到苏老那边。一来二去,我才知道她就是苏老的夫人许福仙女士。原来苏家住有两个“仙”,真可谓是人间的天仙配。后来在苏老的文章《风雨人生许多少》中得知,许福仙是旧圩街上扬美许姓商贩的二女儿。到谈婚论嫁之年,她自作主张,嫁给一个穷困潦倒、只会写几句诗的大学生,也就是年轻时候的苏老。婚后,他们生了三个孩子。苦中作乐,相濡以沫,不离不弃。之后又将三个孩子一个个送上大学。从妈妈到婆婆、奶奶,几十年如一日,她从不觉得后悔,也不觉得累。

文中有几个细节特别打动同为人母的我,“在那物质缺乏、生活困难的岁月里,她遵循多个孩子多勺水的古训,早上,家里五口人煮八两米粥,丈夫、孩子各人一碗,剩下的,只是贴锅底的三四口稀粥。她盐捞粥一口气喝完,便匆匆赶去上班……天见犹怜,丈夫叫她多加点米,她却说,没事,习惯了。”

“偶尔有人请吃饭,她总带上一小片芭蕉叶,尽量少食,思量着要打包些菜回家给孩子吃。这壮族民间穷出来的好传统,她全部都继承了。如同她家里墙上贴的一幅年画:一丛芭蕉林下,一只带仔的母鸡,扒草寻虫地将虫子留给鸡仔吃,自己却只吃沙子……这就是母亲的‘习惯!”

文章最后苏老这样写道:“这个土生土长的壮乡小女人,面对生活,她也有四个体会,再难也要坚持,再冷也要热情;再好也要节省,再差也要自信。什么是母亲,妈妈在孩子的心目中就是万能的女神‘姆六甲。不仅能上厅堂,呼风唤雨,也能进厨房,挣钱养家。她也许并不是什么巾帼英雄,但她一定是个平凡中见伟大的母亲!”

看过苏老写的书的读者一定都会注意到,正文之前的彩页部分都会有一半以上的图片是他和夫人的合照,两人几十年相伴相守、相濡以沫的恩爱和默契从图片上自然流露出来,让人不禁感慨这是怎样的一种神仙爱情。正是因为苏家长住着这两个“老神仙”,这个子孙满堂的大家庭才能如此其乐融融、幸福美满。

最近,听闻苏老师要出版他的封笔收官之作散文集《勁草》,在其扉页上,印有一首小诗《劲草》——

我同春共荣,

我与冬同好。

敢同疾风较劲,

还与暴雨同老。

朋友送我条幅,

都称我为“劲草”!

短短几行诗,却道尽他毕生做人原则和个性光芒!

作者简介:黄浩云,女,壮族,广西上林县人。广西民族报汉文版编辑部主任,南宁市作家协会会员。曾获广西新闻奖5次,全国少数民族报纸好新闻奖2次,有多篇文学作品发表于各级报刊。