深情“吡咧”

李乃耀

“吡咧”是一种乐器。它之于我,之于我可爱的乡亲们,是一种扎实有味的生活,一种悠扬激越的向往,一种幸福而宽厚的情怀,一种把辛劳与甜美糅合成理想和艺术芬芳的灵魂与神韵。

它已深深地镶嵌在我的生命里。

我第一次听到“吡咧”的声音,是在本屯一户人家的婚宴上。那时年纪还小,已记不得那是给谁办的喜事,只听大人们说,从很遥远的瑶族村寨里请来了很有名的“吡咧”队,在这两三天大喜的日子里,可以连续不断地听到吹“吡咧”了。“吡咧”把大人们喜庆的欢欣铺展在心底,把孩子们天真的欢乐谱写在脸上。

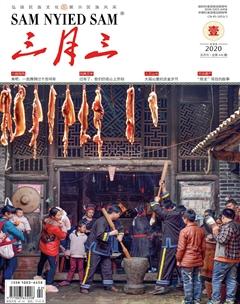

大人们以最隆重的方式接待远方请来的“吡咧”乐手。酒足饭饱之后,全屯男女老少,还有四邻八乡前来参加婚庆的客人们,把主家本来不大宽敞的厅堂挤得水泄不通,连门前的晾台上和院子里都站满了人,争相观看 “吡咧”大师演奏动听迷人的曲调,演奏人间的幸福与欢乐。两位乐手并排坐在太师椅上,意气风发,神采飞扬。他们的十个手指就像装上了万能的弹簧,在乐管的音孔上灵活自如地弹跳,随着那时鼓时瘪、曼妙起伏的脸腮,神凝气运,不停地把一曲曲美妙的音乐从喇叭状的“吡咧”里撒播出来。那悦耳动听的曲调,好比那跌宕悬崖的山泉瀑布,清冽甘甜中带着激魂荡魄的震聋脆响;好比那飞越高岭的云霞朝晖,绚烂夺目中裹挟着喷涌的千钧力量;好比那穿透心怀的袅娜情丝,委婉缠绵中纠结着如泣如诉的低吟浅唱。突然间,兴之所至,他们从太师椅上一跃而起,摇头晃脑,手舞足蹈,或蹲着,或站着,把每一首曲子吹奏得像初春的凤凰,深情地舒展着美丽的翅膀,驮载着人们的心绪,在天地间自由自在地飞翔;把每一个音符演绎得像盛夏的莲花,俏俊地颤动着粉嫩的花蕊,把宇宙间所有的芬芳收拢入内,奉呈在人们面前。

在喜庆的日子里演奏“吡咧”是我的家乡田东县千百年来的传统。

随着年龄的增长,我渐渐步入社会,参加工作,得以有机会与“吡咧”有了更多的接触,对它有了更多的了解。

在县广播站上班的日子里,我曾到瑶寨请来“吡咧”乐手演奏曲目,在有线广播文艺栏目里反复播出。录制节目那天,我到车站去迎接“吡咧”乐手韦大哥,原来约定只请他一人,想不到他把他的好朋友和老搭档,也是吹奏“吡咧”的高手兰大哥一起拉来了。见到仰慕已久的民间艺术大师,感受到他们热情支持广播事业的精神,我心里自然高兴,也很感动,但我的难言之隐却无法告诉他们,因为他们打乱了我的工作计划。为了节约节目录制经费开支,原本只打算请一个“吡咧”乐手,可是现在来了两个,这劳务费该怎么付才好呢?

在路上,韦大哥似乎看出了我的心思,主动地说:“小李,我把老兰拉来了,是不是影响到你们的工作了?你放心好了,我们半夜三更起来,爬了几十里山路,才搭上班车来到县城,不图什么,就图个高兴。”我怕引起误会,就解释说:“不是我不高兴,而是怕对不起你们。平时我们录节目,一篇稿件只有两三毛钱的稿费。你们辛辛苦苦远道而来,理应得到更多的报酬,但我们经济能力有限,实在对不起两位大哥。”韦大哥却不以为然,伸手拍了拍腰间装着“吡咧”的行囊,自豪地说:“你叫我来吹吡咧,在广播里放出来,让更多的人听到,这是我们瑶族人的光荣,一辈子都难得有这样的机会。我们既然来了,就一定要认真吹好,要对得起党,对得起领导的关怀!我和老兰都商量好了,我们不要劳务费。我们瑶族农民能到广播里吹吡咧,就已經很了不起了,还好意思要钱吗?”兰大哥也附和道:“我们不要钱,一分都不要。”

两位瑶族大哥的话让当时涉世未深的我脸红耳热,内心深处的感动亦无法形容。时至今日,我已不是当年初出校门的小书生,而是年近花甲的苍颜老汉,每当遭遇人生的快意或失落的时刻,我总会想到韦大哥那番朴实坦诚的话语。它催我警醒,使我成熟和聪敏,让我有足够的心智和耐力来应对生活的一切。什么是做人的崇高品德,什么是人生的修养与胸怀,似乎都在这里找到了诠释,得到了答案。

这是“吡咧”所带给我的第一份收获。这份人生的礼物,当初并没有感觉到它的意义所在。随着人生阅历在岁月的沧桑中一页页地翻开,让我越来越感受到它的珍贵。在我的心海里,它永远不会磨灭,永远不会沉沦和消逝,而是日益厚重,弥足珍贵。

到了站里,我马上向站领导汇报,并把两位瑶族大哥带到了编辑室和播音室,向同事们做了介绍。站长亲切地握着两位瑶族大哥的手,欢迎和赞扬之情溢于言表。站长还鼓励我说:“什么顾虑都不要有,集中精神录好节目。”于是,我和两位大哥进了录音室,从上午十一点到下午两点多,在闷热的录音室里待了三个多钟头,录完节目开门出来已是汗流浃背,饿得肚皮都贴到腰眼上了。饭堂准备了丰盛的酒菜,站长和同事们都过来同台共饮,给两位瑶族大哥敬酒,而且也把差旅报销单和稿费领取单准备好了,让两位大哥签字领钱,稿费的数额也比平时的标准高。起初他俩怎么也不肯签字,直到站长“威胁”说不签字就不跟你们“喉主”(瑶语,喝酒之意),这才逼得他俩“乖乖就范”。席间,韦大哥一番话,更让我始料不及,目瞪口呆:他之所以把老兰一起拉来,是“吡咧”文化风俗使然。他说按照风俗,在什么场合吹什么“吡咧”,用什么规模,吹什么曲调,都是有规矩、有讲究的。比如结婚、贺寿这样的喜事,要用一对或一对以上的“吡咧”,这叫作“喜事成双”;如果只用一支“吡咧”,那就叫作“吹单支”,只能在办丧事的时候用。“我来广播站吹吡咧,让更多的人能听到,这是大喜事,不是丧事,所以不能吹单支,要喜事成双!”

社会和人生的课堂,就是这么的广阔、丰富和精深,蕴藏着永远也撷取不完的知识财富。此时此刻,“吡咧”艺术家韦大哥给我上了一堂精彩生动的采访课。人不怕浅薄无知,就怕不认真和不虚心;以后做节目,对一些文化背景,一定要深入采访和了解,越详细越全面越好。

过后,为了写好“吡咧”节目播出的解说词,我费了很多精力,到图书馆查阅资料,到文化馆请教懂行的老师,尽量把节目做好做精,让听众们欣赏到高水平的“吡咧”艺术,以此报答两位瑶族大哥的情义。通过深入学习,我才真正了解到,“吡咧”这种造型精巧、艺术表达力非常高超的瑶族乐器,学名叫作“唢呐”。它的形状和构造既像喇叭又像笛子:像喇叭,但又多了许多音孔,而且可以拆卸和组装,以方便携带和保管;像笛子,但又比笛子多了两个音孔,上下两头还有铜制的套嘴和喇叭口,更重要的是铜套嘴上还套着哨嘴(又称“叫子”)。别小看这只谷壳般大小的哨嘴,它可是唢呐的生命和灵魂所在,没有它,唢呐是吹不响的。制作哨嘴的材料是普通的芦苇,但要做成一只优质的哨嘴,必须有丰富的制作经验和精湛的手艺。一只漂亮的音质上乘的哨嘴,要经过反复的细削精磨,经过羊油的炮制和热气的蒸煮,且在使用过程中不断得到唾沫和油脂的滋润和保养,才能更加柔韧,经久耐用,音质更美。

根据资料记载,唢呐原来是古代阿拉伯国家最为流行的一种乐器。“唢呐”这个名称,就是古代波斯诺文字“Surnā”的音译。传入中国后,有人叫它“唢呐”,也有人给它起过洋味十足的名字,叫作“苏尔奈”。早在公元3世纪,唢呐就出现在中国,新疆拜城克孜尔石窟壁画已有吹奏唢呐的伎乐造型。明代的古籍中,也有了关于唢呐的翔实的文字记载。抗倭英雄戚继光曾把唢呐应用于军乐与司号:“凡掌号笛,即是吹唢呐。”明代散曲艺术家王磐还花了心思,写了一首描写唢呐艺术的曲子:“喇叭,唢呐,曲儿小,腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬身价。军听了军愁,民听了民怕,哪里去辨什么真共假?眼见得吹翻了这家,吹伤了那家,只吹得水尽鹅飞罢。”

跟所有的文化载体一样,小小的唢呐同样承载着厚重的生活,承载着悠久的历史。古往今来,唢呐吹奏着美妙悦耳的音乐曲调,演绎着人间的酸甜苦辣和喜怒哀乐。

“吡咧”节目录制和播出后不久,我就调离了广播站,到文化部门工作,让我有更多的机会近距离地接触和欣赏“吡咧”文化。在随同文化馆、艺术团的专家们到壮村瑶寨采风的日子里,在拜读专家们撰写的“田东县民间文艺集成”书稿的启发中,有两个疑问在我心中逐渐形成:唢呐自新疆一带传到中原,何时传到我们田东?田东瑶族唢呐艺术文化是否与古波斯唢呐艺术文化同源同种,或是另成体系?

我一直在寻找真正的答案,但又一直得不到准确的说法。然而,我一直都坚信,答案肯定是存在的,只不过限于我个人的能力,暂时没有发现而已。而且,答案的有无,又有什么关系呢?一切都不会影响到瑶族“吡咧”文化的存在和发展。我想,文化和艺术,有时是可以没有传承源流和发展过程的完整记载的。毕竟,人类文化的诞生和成长,往往是互生共进、相互融合的历史;毕竟,它是人类社会所共同拥有的神圣的财富。

十多年前,由于工作調动,我调离文化部门,离开待了整整十七年的心爱的群众文化工作岗位,我与“吡咧”的缘分似乎就这样结束了。幸运的是,时间与距离可以隔断依恋,却隔不断关注的目光与祝福的心情。我不能为它奉献什么,却可以那么贪婪而无偿地欣赏和拥抱它。它时刻都能给我带来艺术的熏陶和精神的愉悦。劳顿之余,寂寞之中,打开简陋的音响,倾听那熟悉而亲切的曲调,与记忆和思念作无声的交谈,让我一次次找到振作和充实的感觉,仿佛青春的时光又从今开头。那是“吡咧”给我带来的幸福和享受。

如今,由于政府、专家和社会各界的共同努力和加大投入,瑶族“吡咧”艺术的发掘整理和传承推介工作取得了可喜的成就,它与瑶族金锣舞一起荣登广西自治区级非物质文化遗产名录;以演奏“吡咧”为主的田东瑶族唢呐艺术团发展到上百人甚至数百人的规模,他们活跃于各种喜庆场合,为“吡咧”艺术的传承和发展做出了突出的贡献。瑶族“吡咧”艺术的生命与魅力,正在闪耀着令人艳羡的辉煌。它那磅礴大气与婉约细腻、粗犷原始与高雅精致浑然融合的艺术风格,为人们欣赏它、喜爱它找到了充足的理由。

唢呐,我家乡可爱的“吡咧”,令人永远深情向往的“吡咧”……