哈贝马斯“拯救”企鹅

Fiona

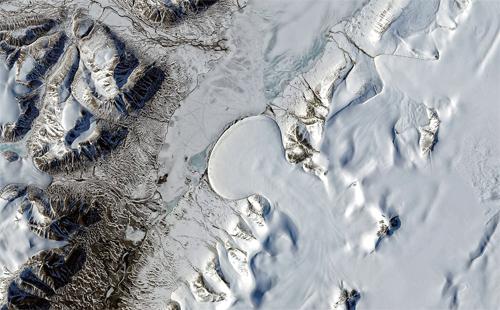

最近,一条有关气候变化的新闻在新冠病毒的“挤压”外进入人们的视野。2月14日,据法新社报道,巴西科学家在南极测得摄氏20.75度的新高温纪录,这是南极洲气温自有记录以来首度跨越20摄氏度门槛。

科学家警告说,冰川融化速度加快,尤其南极洲冰盖快速融化,助长海平面持续上升,对沿岸巨型城市及小型岛国造成威胁。

有谁能从全球各国持续不断的碳排放标准纷争和毫无作为下,拯救可怜的企鹅?

也许哈贝马斯可以。

“贩卖疑惑”

长期以来,关于气候变化问题的讨论主要局限于科学领域,依赖专家知识的评估。19世纪20年代,科学家们开始研究地球温度,寻找可以解释地球变暖与变冷的变量。法国数学家让-巴蒂斯特·约瑟夫·傅里叶(Jean-Baptiste Joseph Fourier)首先提出太阳对地球大气层存在的可能影响,太阳温度会是影响地球热量的一个变量。

尽管受到当时技术手段的限制,19世纪的科学家还是进一步发现了影响气候变化的其他原因:从约翰·廷德尔的热捕捉水蒸气,到斯万特·阿累尼乌斯的大气二氧化碳浓度。

到20世纪中叶,科学家们开始使用更精确的设备来监测空气中的二氧化碳浓度,并建立基准线,对变量进行更准确的评估。1967年,出生于日本的气象学家玛纳贝(Syukuro Manabe)与他的美国同事理查德·韦瑟拉尔(Richard Wetherald)合作,用计算机创建了第一个模拟全球气候的模型。

随着气候变暖领域相关研究的不断深入,涉及的科学原理也日渐复杂,谈论气候变化几乎成了专家们的“专利”,“全球变暖”“温室效应”“气候变化”这些概念在当时并未受到公众关注。在第一个气候模型建立的20年后,气候变化话题才开始进入政治领域,其标志是美国宇航局的詹姆斯·汉森于1988年在美国国会发表的演说。

人类使用石化燃料导致二氧化碳排放量增加,是全球气温迅速上升的根本原因。但是,在地方、国家、全球不同层级,共同采取限制二氧化碳排放的行动至今都没能开始。

将气候问题定性为一个科学领域的问题,使得集体应对行动的推进变得几乎不可能。对科学层面的关注与强调,容易激起大众对“气候变暖是否真实存在”“气候问题是否是人类造成的”这类问题的辩论。

美国科学史学家纳奥米·奥雷斯克斯和埃里克·康威在著作《贩卖疑惑的商人》(Merchants of Doubt, 2010)及2014年的同名纪录片中,揭露了那些能从阻挠应对行动中受益的公司,以及它们不可告人的伎俩,如:资助相关科学家,让其在关于气候变暖问题的讨论中,表示该问题本身在科学上尚存在分歧。这样的科学争论使许多公民相信,气候变暖问题太专业了,自己没有资格讨论。

其实,科学界在气候问题上已经达成一致:气候变暖是人为因素造成的,人类需要积极制定对策,让现有经济摆脱对化石燃料的依赖,以减少温室气体排放。然而,那些“贩卖疑惑的商人”却动用科学专业知识,将普通民众排除在气候问题的讨论之外。

理性的三种运用

不可否认,了解气候变暖问题需要相关的科技专业知识,但是,这一事实与采取包容性的民主协商过程之间,并不是不相容的。德国哲学家尤尔根·哈贝马斯(Jurgen Habermas)在他的协商民主(deliberative democracy)理論中,提供了一个解释框架。

在这个框架中,民主过程可以区分为不同的协商维度:科学-实用维度、道德-政治维度。这对气候变化问题来说,意味着在科技专业领域之外,存在着另一条解决路径:人们可以通过民主的方式来促成解决问题所需要的集体行动。

哈贝马斯关于协商政治的表述,植根于交往行为理论,其核心在于他独特的“商谈”(discourse)概念,以及相对应的“商谈伦理理论”。

商谈是一种在所宣称的有效性(validity of a claim)存在争议时,参与者所采取的办法。在实际商谈过程中,参与者在特定条件下会赞成或反对对方所宣称的有效性,正如哈贝马斯所说,“在不断扩大的讨论中,在面对更有能力的和更多的受众时,不断质疑新的异议”。因此,商谈是一种实践,一种不断寻求正当性的过程。

德国哲学家尤尔根·哈贝马斯

哈贝马斯将不同的理性行为,区分为“实践理性”的三种运用方式。

如果商谈发生在特定的条件下,即:没有人会因某种规范而受到排斥,受规范影响的每个人都有发言权,有发表反对意见的自由,每个参与者都能以真诚的态度表达自己的意见,那么,商谈过程本身就会变得“理性”。此时,唯一对商谈具有约束与调节作用的,是“不具有强制力的更佳论据的力量”(the unforced force of the better argument),而不再是那些外部约束力,诸如权力与金钱。

那么,这如何帮助我们理解在气候变暖问题中,科学与民主参与之间的相互关系呢?

哈贝马斯将不同的理性行为,区分为“实践理性”的三种运用方式:实用的(pragmatic)、伦理-政治的(ethical-political)和道德的(moral),以帮助我们从不同的角度来回答“我们应该做什么?”的问题。

对应实践理性的三种运用,一个问题需要被解决的三个可能的方面,分别为“目的性的、善的和正义的”。

其中,“道德商谈”是采用具有普遍有效性的行动规范,不局限于特定的社区或群体。比如,“你不应该偷窃”这样的道德规范,并不只在某些文化中有效。相比之下,“伦理-政治商谈”下的伦理规范,如“儿童不得主动说话,除非别人开口和他交谈”,则只在被接受的群体中有效。

科学知识与政治决策之间的关系错综复杂。

格陵兰岛的象脚冰川是全球变暖的缩影

近几十万年大气中二氧化碳的浓度变化曲线

在哈贝马斯看来,道德规范与伦理-政治规范的有效性之所以不同,是因为其有效性是被不同的正当化过程赋予的。对“伦理-政治商谈”来说,如果其中的规范性宣称(normative claims)在商谈中是真诚的,那么它就是正当的,即便不是那个“唯一正确的答案”,即便无法“赢得大众的普遍同意”,因为它确实符合集体决策中的理性政治特征,同时保留了进一步调整和接受争论的可能性。

而“实用商谈”的沟通方式,是参与者试图从中寻找实现特定目的或解决特定问题的最佳手段。比如,“如何解决交通问题”“如何确保16岁前的儿童继续上学”,这类问题是“实用商谈”的出发点,可以通过对效率的追求、对手段(技术、策略、方案等)的选择等来解决。

科学也是意识形态

由此可以发现,其实大多数人都从“实用商谈”的角度来处理全球变暖所引起的问题。对科学家们声称的、关于气候问题的真实性与非真实性的过分关注,阻碍了我们触及气候问题的道德与伦理维度,而后者才能帮助我们达成共识,采取遏制气候变暖的集体行动。

当然,我们需要倚赖前沿的科学研究,以及采用最优化的行动来处理气候变暖问题。但是,将这一视角置于最优位置,会让其他相关问题无从谈起。我们当下面临的不仅仅是技术上的难题,因为它们可以通过相关技术手段来解决—比如改用节能灯泡、减少使用化石燃料。

我们面临的任务还包括,确认其中不同的行为主体所承担的义务和需要采取的行动,并确保该解决方案对各方是公平的。这就要求我们不能只讨论技术建议,还必须考虑公正的问题—无论是在地方层面,还是在全球层面。

虽然情况在逐渐好转,但“诉诸专业性”依然是媒体在處理该问题时所习惯采用的模式。因此,要让人们认识到全球变暖问题与规范性问题之间的联系,是一个漫长而困难的过程。

科学知识是处于政治和社会背景之中的,这使它具有“意识形态”的特征。这就涉及“公平协商”(fair deliberation)的问题。公民社会越来越倾向于把科学作为客观的代言人。但如果作为实用理性基础的科学知识并不是天然中立的,那么,特定的科学立场本身,也就具有了意识形态的一面。

科学家对问题作出的专业技术解释,对外行人来说是根本无法理解的,这也违反了“公平协商”所应具备的条件。正因为如此,气候否认主义者关于气候变暖的政治讨论,一直采用模糊而晦涩的专业技术解释与科学主张,来阻碍我们对该问题展开有意义的辩论。

科学知识不是中性的、价值中立的,或是客观的真理,因此,它可以让不同的政治立场和决策得到合法化。科学知识与政治决策之间的关系错综复杂,涉及诸多方面,比如:问题的表述方式、求助于科学专门知识的共识程度、科学提供的可能解释、科学提供的答案数量,以及这些科学知识在政治决策中如何与利益方发生联系。

科学知识一旦进入公共领域,并被认为具有政治意义,就不可避免地会受到价值评判。然而,科学知识在政治决策过程中,能否真正保持中立、科学家是否只是提供“客观”知识,是值得怀疑的,正如法国哲学家加斯东·巴谢尔德所言:“科学观察是有争议的。”

我们该如何揭示这个过程呢?对于哈贝马斯来说,只有协商才能揭示商谈过程中发生的扭曲,并帮助我们选择最佳的行动路线。在协商中,理解和评判“实践理性”三个方面之间的复杂关系,涉及环境的政治问题才可能得到解决。

生态问题也是正义问题,通过商谈寻求政治的解决路径,才有可能从根本上解决生态问题。