高校思政课“中华优秀传统文化”专题教学研究

谭绍江

摘 要: “中华优秀传统文化”,是高校“思想道德与法律基础”课程教学的重要内容。但教材中这一内容的“插花式”分布,导致内容分散性、重复性和表述模糊性等问题,带来教学难题。教材相关内容,表现出“精英文化”居多、儒家学派观点为主、紧扣社会主义核心价值观要求三个特点。应从明确教学时序安排、弄清教学逻辑结构、合理设置教学主题、探索有效教学方式四个方面,完成“基础”课中“中华优秀传统文化”专题教学的整体架构,改进完善这一内容的教学,落实习近平总书记相关重要讲话精神。

关键词: “基础”课 优秀传统文化 专题教学 教学架构

中华优秀传统文化是高校思想政治理论课(以下简称“高校思政课”)的重要内容。习近平总书记指出:“中华民族几千年来形成了博大精深的优秀传统文化,我们党带领人民在革命、建设、改革过程中锻造的革命文化和社会主义先进文化,为思政课建设提供了深厚力量。”[1]由此可见,如何讲好这部分内容,是新时代办好高校思政课的重要抓手。具体看,各门课程中“中华优秀传统文化”内容最多、最集中的是“思想道德与法律基础”课程(以下简称“基础”课)。因此,以“基础”课程为例,探索改进完善高校思政课中的“中华优秀传统文化”教学工作具有典型性意义。

一、“基础”课教材中“中华优秀传统文化”内容分布及其带来的教学难题

在2018版的“基础”课教材中,“中华优秀传统文化”内容十分丰富。集中起来看,以“插花式”分布状况出现于教材的三章四节之中。第一处是在第三章第一节第一目《重精神是中华民族的优秀传统》[2](46-47)。第二处是在第三章的第一节第二目《中国精神是民族精神与时代精神的统一》中阐述“以爱国主义为核心的民族精神”[2](48)。第三处是在第四章第二节第一目《社会主义核心价值观的历史底蕴》[2](79)。第四处是在第五章第二节的第一目《传承中华传统美德》[2](96-99)。

这种“插花式”分布状况让我们从教材体系转化为教学体系时碰到棘手的问题。

一是内容分散性问题。由于相关知识点分散而不连贯,教师在教学过程中难以对相关内容进行全局性、整体性把握;很多问题不得不“戛然而止”。学生的学习过程因此断断续续,造成“盲人摸象”式困惑。因此,有学者指出:“在教学实践过程中,教材不是教学讲稿。”[3](58)这就启发我们,教材相关内容可以根据教学需要进行相应的调整,以化解内容分散性导致的难题。

二是内容重复性问题。若教师原原本本地按照这种结构教学,此处讲一遍、彼处以相似形式再讲一遍,就会出现重复教学、无效教学的问题。学生学习时会出现学习疲劳、接受疲劳和审美疲劳的问题。有学者指出:“教师不能拘泥于教材中的内容,不能机械地照本宣科,在遵循教学目的的基础上,应不断拓展与深化教学内容。”[3](36)这启发我们可以对教材相关内容进行相应的整合与深化拓展。

三是表述模糊性的问题。某种程度上看,教材对“中华优秀传统文化”内容的本质分析不足、对“民族精神”“核心价值观底蕴”“传统道德”等部分之间的内在关联阐述不甚明晰等,都是表述模糊的体现。若教师只限于这样的教材内容展开教学,难免出现教学流于表面、学生接受不深刻的现象,造成某种“雨过地皮湿”的教学结果。

以上分析可见,必须在遵循“基础”课教材主旨思想和相关规律的前提下进行教学设计改革,“处理好教学内容整合与课时安排、课程的思想性科学性与学生的可接受性、教材要求的统一性与教学组织形式的多样性等关系”[4](67)。结合当前高校思政课教学改进创新的大趋势看,“专题教学”是我们的最佳选项。“专题教学改变了传统的按教材章节目进行授课的方式,把教材内容难点、重点与教师专业研究的重点相结合;把每个专题知识结构的系统性和严谨性与充分发挥教师的研究特长相结合,使其相得益彰”[3](107)。专题教学之种种特点正与上文我们分析的教学难题针锋相对,用于此处恰到好处。

二、“基础”课教材中“中华优秀传统文化”内容的特点分析

采取专题教学改进教学现状和化解教学难题,需要对教材中选取的“中华优秀传统文化”内容之特点进行分析。

第一,从层次看,选取的内容以“精英文化”居多。中国优秀传统文化是一个很大的范畴,借用学界常用术语,大致可以将其分为精英层面的“大传统”和百姓层面的“小传统”,或者说“精英文化”和“通俗文化”[5](89)。教材选择的内容大部分集中于精英层面的“大传统”内容,对于民间百姓中流行的“小传统”“通俗文化”则涉及较少(见表1)。

第二,从思想流派看,教材选取内容集中于儒家学派。笔者大致统计了一下教材集中引用的有关中国古代优秀传统文化的內容,其中儒家学派的思想观点、代表人物占据了70%(见表1)。

第三,从内核看,教材选取中华优秀传统文化内容紧扣“文明”“和谐”“爱国”“敬业”“诚信”“友善”等社会主义核心价值观要求。习近平总书记指出:“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程”“我们办中国特色社会主义教育,就是要理直气壮开好思政课,用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人”[1],这充分要求我们在讲授中华优秀传统文化内容时必须在社会主义核心价值观的引领下展开。具体到“基础”课这门课程看,这种引领主要涉及与社会主义核心价值观“三个倡导”中的“公民个人”要求,兼及其他方面要求。

三、“基础”课“中华优秀传统文化”内容的专题教学架构

在明确“基础”课“中华优秀传统文化”相关内容及特点的基础上,我们拟从教学时序安排、教学逻辑结构、教学主题设置和教学方式探索四个方面构建专题教学架构。

第一,明确专题教学的教学时序安排。结合教材的内容顺序,应以教材最先出现“中华优秀传统文化”内容的第三章《弘扬中国精神》的第一节第一目为基准,将其他相关内容全部“汇聚”到此处教学。一方面,第三章第一节第一目是教材顺序上最先遇到“中华优秀传统文化”之处,按照学生学习的接受心理而言,对于第一次碰到的知识内容不能跳过去不谈,否则将会使其知识环节上出现明显的“缺损”。另一方面,就“中华优秀传统文化”内容在不同章节中的地位来说,其在第三章中的地位比在其他章节更重要。在第三章《弘扬中国精神》中,“民族精神”是构成“中国精神”的主体内容,而“民族精神”中的主干内容来自“中华优秀传统文化”。对照看,“中华优秀传统文化”在第四章和第五章中不具有主体地位。

第二,分析专题教学的教学逻辑结构。这里指的是弄清“以爱国主义为核心的民族精神”“社会主义核心价值观的历史底蕴”和“中华传统美德”三者之间的关系。

首先,弄清三者的共同本质。马克思指出,“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程,不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识”[6](99)。以此而言,民族精神、历史底蕴和传统美德的本质,最关键的就是他们同属于一种社会意识,源自中华文明绵延不绝的社会存在。这一社会存在包括中华民族自古及今的主要自然环境条件、人口要素和社会生产方式三个方面。习近平总书记指出:“不同民族、不同国家由于其自然条件和发展历程不同,产生和形成的核心价值观各有特点。一个民族、一个国家的核心价值观必须同这个民族、这个国家的历史文化相契合,同这个民族、这个国家的人民正在进行的奋斗相结合,同这个民族、这个国家需要解决的时代问题相适应。”[7](171)同样启示我们,应以马克思主义唯物史观为指导,充分剖析中华优秀传统文化产生发展之共同的物质基础及特色。这样在教学中才能抓住问题的本质与根本性线索,讲出深度、讲出水平。

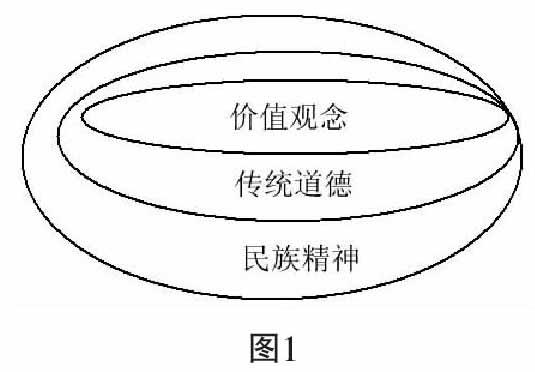

其次,弄清三者之间的具体关联。这种关联可以从概念的外延和内涵两方面把握。从概念的外延看,发现三者的存在明显的包含关系。习近平总书记指出:“今天,中华民族要继续前进,就必须根据时代条件,继承和弘扬我们的民族精神、我们民族的优秀文化,特别是包含其中的传统美德。”[7](171)这一表述说明,“民族精神”包含“传统道德”,前者外延大于后者;“基础”课教材指出,“传统道德是历史上不同时代人们的行为方式、风俗习惯、价值观念和文化心理的集中体现,是对道德实践经验的提炼总结”[6](96)。这一定义则说明,“传统道德”包含“价值观念”,同样前者外延大于后者。总结起来说,三者在概念外延上的关系就是图1表示的状况。

从概念的内涵看,三者具有相对应之处。习近平总书记指出:“中国古代历来讲格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下。从某种角度看,格物致知、诚意正心、修身是个人层面的要求;齐家是社会层面的要求;治国平天下是国家层面的要求。我们提出的社会主义核心价值观,把涉及国家、社会、公民的价值要求融为一体,既体现了社会主义本质要求,继承了中华优秀传统文化,又吸收了世界文明有益成果,体现了时代精神。”[7](169)按照习近平总书记阐述的思路,我们可以从教材第三章相关标题入手整合其他章节的相关内容(见表2)。

第三,合理设置专题教学的教学主题。

主题一为“中华优秀传统文化的物质基础与发展历程”。在这一主题中主要运用马克思主义唯物史观,扼要分析“中华优秀传统文化”的本质;同时,结合中国古代社会的发展阶段,简要解读“中华优秀传统文化”的发展历程。讲清楚这一主题为大学生从整体上了解“中华优秀传统文化”的面貌搭好框架,为理解其内容做好铺垫。

主题二为“中华优秀传统文化的主要构成要素:民族精神、传统美德与价值观底蕴”。在此主题教学中,一方面要将前文总结的三者之间的相互关联讲清楚,帮助大学生清晰理解掌握教材中相关知识的具体要求,另一方面注意围绕“爱国”“敬业”“诚信”“友善”等社会主义核心价值观要求重点讲述“中华优秀传统文化”中的相关内容,让大学生通过学习达到提高思想水平、增强价值观认同的目的。

主题三为“中华优秀传统文化的历史与当代价值”。这一主题是强化教学效果的必要延伸。习近平总书记指出:“中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、‘伊儒会通,到近代以来的‘西学东渐、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国,再到改革开放以来全方位对外开放,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。”[8]这提醒在此主题教学中,必须采取开放性、多元化的文化视野。习近平总书记还指出:“亲仁善邻、协和万邦是中华文明一贯的处世之道,惠民利民、安民富民是中华文明鲜明的价值导向,革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质,道法自然、天人合一是中华文明内在的生存理念。”[8]这里的表述從四个方面勾勒了“中华优秀传统文化”历久弥新的当代价值,正是我们在此问题上实施教学的根本依循。

第四,探索专题教学的有效教学方式。大体上,主要采取三种方式。

一是课堂理论讲授,这是最基本也是最主要的方式。如前所述,无论是教材中“中华优秀传统文化”的核心知识点,还是设置的专题教学整体框架、逻辑关联及相关知识延伸,只能通过教师的精确讲授才可以呈现;而这一专题教学的目标实现及相应教学方向、教学节奏的状况,更是离不开教师的全程把控。此亦体现习近平总书记强调的“主导性和主体性相统一”“灌输性和启发性相统一”[1]相关要求。

二是课堂上的经典精读。郭齐勇教授指出,“传统文化的教育不能碎片化,应有其系统性、整体性”[9](16)。因此,我们在教学中应在有限时间内展开一定程度的经典精读。以教材注重的儒家流派为例,可以选取《论语》《孟子》中相对合适的章节,特别是《大学》《学记》这样相对较短的经典名篇进行整体性精读,体现习近平总书记强调的“坚持统一性和多样性相统一”[1]的相关要求。

三是组织学生进行课下实践与课堂互动。“基础”课教材选取的“中华优秀传统文化”大多以“精英”层面的“大传统”内容为主,对于民间流传的“小传统”内容相对薄弱。因此,可以实践教学方式予以补足。一方面,教师指导学生在课下从事家风家训、乡规民约的收集整理,从事家族、家乡优秀传统文化的口述史调查、社会访谈等实践。另一方面,教师组织学生就课下调查整理的内容撰写文字报告、制作PPT演示,再返回课堂展开相应交流互动。此亦能体现习近平总书记强调的“要坚持理论性和实践性相统一”[1]的相关要求。

习近平总书记指出:“思政课建设长期以来形成的一系列规律性认识和成功经验,为思政课建设守正创新提供了重要基础。”[1]在“基础”课中采用专题教学改进完善高校思政课“中华优秀传统文化”的教学这一工作,正是对新时代思政课建设形成规律的有效运用。将这项工作做好,既是当前办好高校思政课的题中应有之义,又将为当代青年大学生树立坚定“文化自信”提供直接的有力支撑。

参考文献:

[1]习近平2019年3月18日主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话[N].光明日报,2019-3-19.

[2]本书编写组.思想道德修养与法律基础[M].北京:高等教育出版社,2018.

[3]万俊.“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课教材体系与教学体系相关性研究[J].思想政治课研究,2018(3).

[4]黄浩.“马克思主义基本原理概论”课教学设计的方法论原则[J].学校党建与思想教育,2019(5).

[5]叶舒宪.中国文化的大传统与小传统[N].光明日报,2012-08-30(15).

[6]编译局.马克思恩格斯文集(9)[M].北京:人民出版社,2009.

[7]习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014.

[8]习近平在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲[J/OL].新华网,2019.5.15.

[9]郭齐勇.传统文化扎根中小学的三大关键[J].人民教育,2016(22).

基金项目:湖北省教育科学规划2018年度一般课题:“‘学生获得感视域下的高校思政课教学模式建构与实践研究”(项目编号2018GB113)的阶段性成果。