浅议画家杜尚的艺术精神

——艺术即生而自由

首都师范大学

在“艺术生活化”的国际思潮下,当代艺术的生活化和日常化逐渐袭来,艺术的价值不仅仅在于愉悦人的耳目,更多在于提高人的精神境界,如果说19世纪前的艺术是继承与发扬,那么20世纪后的艺术则可以说是反叛与推翻。艺术品的美更多展现于超越声色之美,超越功利物品,创造出一个全新的世界。现当代艺术的存在不再被局限于绘画或是雕塑,它们所呈现的更是一种态度、一种视野,或是一种哲学的思维。

这一切早在20世纪初,被誉为“后现代艺术之父”的法国艺术家杜尚,就在反传统的立场上发出了深刻的感叹,他曾经说:“我们毕竟要接受所谓科学的法则,因为这给生活带来许多便利,但这并不意味着它们就是事物的真相。也许它们只是幻象。我们太看重自己了,我们以为自己就是这个地球上的主宰,我对这一点非常怀疑。‘法则’这个词压根儿和我的处世原则相抵触。科学显然是一种封闭的循环,每五十年或者某个时候,新的法则一出,旧的就得全部改过。”在杜尚的话语我们不难发现他对既定规则与人为制定标准的嘲弄与讽刺,在他对规则对传统不断地进行反叛和挑战中,实质上却是流露着他严肃的思想:任何艺术与事物都是可变的。这种能不局限于人为自造的限制,并且对人为制定的标准进行怀疑的哲学精神,在当时的艺术家中是极为少见的。因此,他“一个人发起了一场运动”。

马歇尔·杜尚作为现代艺术标志性领军人物,他的作品主要包括现成品艺术和行为艺术。他一生都反对传统的取悦视觉的艺术,他所创造的充满智慧和哲理的艺术品无一不体现着他反对传统美学的思想。杜尚之作,是20世纪初一系列科技和理论创新的大时代下,自我意识启蒙和觉醒的诞生。他洞察真相、挑战权威、忠实自我,把自由的思想传递给艺坛和后世,创造出艺术世界的新天地。自此,艺术界百花齐放、百家争鸣,他的艺术观影响并引导了现代、后现代的艺术思潮。他革命性的艺术观念是留给后人的宝贵遗产,并引领着后来的艺术家们在艺术发展的道路上不断探索。

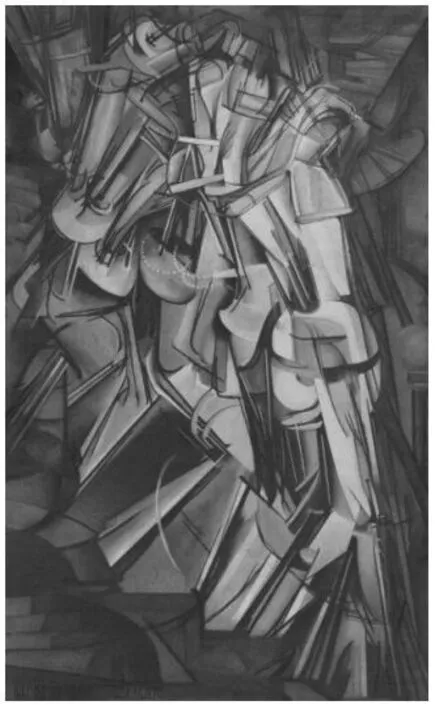

杜尚出生在法国一个和睦、极富教养的中产家庭。父亲是一位公证人,温情达理,尊重子女。杜尚翩翩的绅士风度,就得益于家庭熏染。家中六位子女,四位是艺术家。外祖父也是一位技艺精湛的版画家。拜外祖父和两位兄长启蒙,杜尚十几岁就画过一些风景油画,并前往巴黎朱利安艺术学院短期进修。他真正进入艺术界,则是因为逃避兵役。1906年,杜尚离开军队,到了巴黎,当时的巴黎正是现代艺术派的天下。由于两位兄长参与其中,杜尚顺遂进入圈子。六年里,他把印象派、野兽派和立体主义等风格均尝试了一遍,并成为巴黎先锋派艺术家沙龙之成员,也有资格参加每年一度的全国展览会。画廊开始经销其画,杜尚在艺术界一片坦途。杜尚的反叛或许能追溯于1912年,也是他创作重要油画作品的最后一年。他将他的作品《下楼梯的裸女》(见图1)送到独立沙龙参展,却在开幕前被退回。主持评审的立体主义艺术家们退回的理由是,在此次立体主义展览中,杜尚的作品却有未来主义的运动感构成之嫌,有损立体主义的纯洁性。杜尚在取回自己作品后并没有修改自己的作品以求得到认可,而是“将永远地与自然主义决裂了……”作品中杜尚结合立体主义的表现形式,将一个裸女下楼梯的动态一次连续绘制,形成幻影搬的流动感觉。创作手法史无前例,但在参展时却不幸败北。未来主义要歌颂运动美,杜尚作品中的运动感目的是抽离运动美,虽然作品体现了运动感,但目的却背道而驰。那时的杜尚只有二十多岁,他意识到,人类固步自封的狭隘是每个时代以及每个领域的人都普遍存在的秉性,他醒悟艺术也并不是净化人、陶冶人的活动,那些不断呐喊着革新与突破的现代艺术,却也仍旧是人们狭隘和刻板思想的体现。自此之后,他不再相信任何规则与教条,绝不皈依于任何流派或思想,独自踏上了一条寻找自由与反叛的道路。

《三个标准的终止》是杜尚于1913年逐渐叛离流行艺术而做出的作品。他用一根一米长的线从一米的高度落到平面上,如此重复三次形成了三个偶然的波浪形,再把这三个形状固定,于是就形成了三根形状不一的米尺。这三个米尺的标准都是一米,却又长短不一,表达了对科学标准的幽默嘲弄,从中流露出了艺术家对人为制定的科学标准的怀疑精神。杜尚在与卡巴内的访谈录中说人们被一味强调纯粹性的艺术限制在圈子中想要逃离时,会惊诧地发现,杜尚,早在百年前便独自在樊笼外走出了一条自由且艰难的路。

这类作品还有他送给妹妹苏珊的结婚礼物——《不幸的现成品》。他让妹妹拿出一本几何书,用绳子绑在住处的阳台栏杆上,任凭风吹日晒,最终销毁于一场台风中,其中关于定义自然的法则也随风消逝了。《清新的窗户》也是对人为制定的规则反叛的体现。在形式上这扇窗户和普通的窗户没什么区别,但是杜尚却把窗户本该装上玻璃的地方都换成了黑色遮罩,这也是与人类习惯的准则所对立的。他的所有现成品不断反映着他的思想:所有人为的标准都是可变的。

图1 《下楼梯的裸女》

杜尚所做出的这些现成品,从表面上看丝毫反映不了作者的艺术能力,但是却为世人提供了最前卫的思想和立场。他不赋予现成品任何意义,他认为现成品的存在,即忽略和漠视一切审美趣味,它们出现的真正意义在于对艺术标准的发难,他认为“批评家说起‘艺术的真理’就像说‘宗教的真理’一样。人们就像羔羊似的赶着走……我是不接受这种东西的,因为它并不存在。我什么都不信,因为相信使人产生幻想。”

1917年,杜尚将一个从商店买来的男用小便器匿名送至纽约独立艺术家协会的展览上,并取名为《泉》。杜尚想通过这一小小的另类尝试,试探当时社会的规则强度和包容度,无奈最终《泉》被纽约艺术协会拒绝了,这也验证了杜尚对自己艺术的评价:自己的艺术观太超前,现行规则下的传统艺术家无法理解。对于杜尚来说,他一方面想用《泉》来暗讽唯美主义画家安格尔的同名画作,意图粉碎传统意义上的美学观点;另一方面,杜尚在作品上的署名“R.MUTT”(德语词汇“贫穷”的谐音),他有可能想以此批判当时的艺术家普遍缺乏想象力。

面对众多非议,杜尚如此解释:这一座便池的外援曲线和三角构图,与达·芬奇的《蒙娜丽莎》别无二致;而它那温润、光洁的肌理效果和明暗转换,与古希腊雕刻大师希特列斯的大理石雕像完全一样。如果把小便池只当成小便池,那它永远只是一件生活用品,但如果从另一个维度来审视它,它也能成为艺术品。

从这一个观点来讲,杜尚的这一作品打通了“艺术”和“非艺术”的界限。其实在这之前,杜尚的“现成品”艺术,即从日常生活的常见物里选取一件现成物,作为他的创作材料。他要的是:没有美,没有丑,没有任何美学性。

杜尚曾表示:“要摆脱传统的束缚绝非易事,教育正像铁链般约束着人们,我最初也无法释放自己,但是我试着将过去所习得的手法忘掉。”正是由于这种观念的产生,杜尚用他那伟大的现成品艺术和行为艺术为现代艺术的发展打开了另一扇大门。杜尚犹如一名伟大的作曲家一般,为现代艺术发展创造了一篇崭新的乐章,然而“每一个造出新节奏来的人,就是拓展了我们的感情并使它更为高明的人!”

对现代艺术而言,马歇尔·杜尚是旁观者,又是创造者,他所注重的并不是为了艺术本身而艺术,而是为了生活本身而艺术。杜尚自己也说过,他最好的作品其实正是他的生活。他的嘲讽、机智和见识,为现代艺术的发展预示了新的可能的方向。杜尚一生都在自娱自乐,但这种自娱自乐实际上是一种深具智慧的举动,他是在不断地探索和思考。他一生都反对传统的取悦视觉的艺术,从充满智慧的现成品艺术再到充满哲理的行为艺术,他的思想也在作品的一次次转型当中得到升华,杜尚通过一步步大胆反传统艺术的探索,走出了一条卓尔不凡的艺术道路,艺术的表现形式从此被无限地拓宽了,这种思想启迪并鼓舞着一代又一代的艺术家们不断地前进,最终杜尚完成了从一个普通画家到一代现代艺术大师的蜕变。杜尚自己是这样评价自己的艺术人生的:“我的艺术就是我的生存,在每一瞬间、每一次呼吸之间都是一个作品,一个不漏痕迹的作品,那既不诉诸视觉,也不诉诸大脑。那是一种持续的快乐。”

如今,诸多学者对杜尚的艺术观研究成果和结论仍存有争议,如浙江大学艺术学院的河清曾发表的《杜尚:一位被神化的法国混混》一文中认为西方现代艺术史和中国艺术史对杜尚普遍的赞颂,只是因为杜尚是一位被神化了的混混。由此可见,有关杜尚的艺术观,需要坚持不懈地进行科学的探究。

在这场反艺术的运动之前,有反对宗教束缚,追求人类个性解放和平等自由的文艺复兴,更有在一片责骂声中依然寻求突破的印象派。站在历史的长河中,人们在不断地怀疑标准并且推翻风格,但并没有人能怀疑到标准本身,更没有人质疑艺术本身,他们心中想着革新艺术,却从未想过放弃艺术。而杜尚却站在艺术之外看待艺术,试图将艺术变为非艺术。在杜尚的世界中,生活即艺术,艺术即生活,没有是非高下之分,也没有好坏你我之别,从不被束缚,生命才能获得如行云流水一般的精神自由。