重现期高潮位在广西全日潮岸段警戒潮位核定等应用中的局限性分析

姜绍材,黄子眉

(国家海洋局北海海洋环境监测中心站,广西北海536000)

1 引言

重现期高潮位是表征高潮位值的重要指标,在各类涉海工程设计、海洋预报减灾等领域应用甚广,如我国现行的《警戒潮位核定规范GB/T17839—2011)》、《海堤工程设计规范(GBT51015—2014)》等国家标准中均将重现期高潮位作为最重要的设计或计算参数之一。重现期高潮位通常采用第Ⅰ型极值分布律、皮尔逊Ⅲ型频率曲线的方法进行计算,对于观测资料较短的地区可采用与邻近长期验潮站同期数据通过极值同步差比法、高潮同步相关法、增减水同步相关法等方法计算得到[1-2]。

通过以上方法计算所得重现期高潮位在广西全日潮岸段警戒潮位核定中的简单应用存在所核定警戒潮位级别间差距过小,预警发布不具备可操作性,对应急管理指导性弱,警戒潮位与台风强度、风暴增水强度相关性差等局限性,本文通过实测资料统计的方法进行分析,并提出适应于广西沿海的警戒潮位核定方法。

2 广西全日潮地区重现期高潮位特点与成因分析

2.1 广西沿海潮汐特征

广西沿海是我国少有的全日潮岸段,除东部沿海为不规则全日潮外,中西大部沿海均为规则全日潮[3]。从单站来看,广西沿海目前具有多年连续观测的验潮站共6个,分别位于白龙尾、防城港、钦州港、北海港、铁山港和涠洲岛,其中铁山港地区为不正规全日潮,其它地区均为正规全日潮。

图1 广西沿海各验潮站分布图

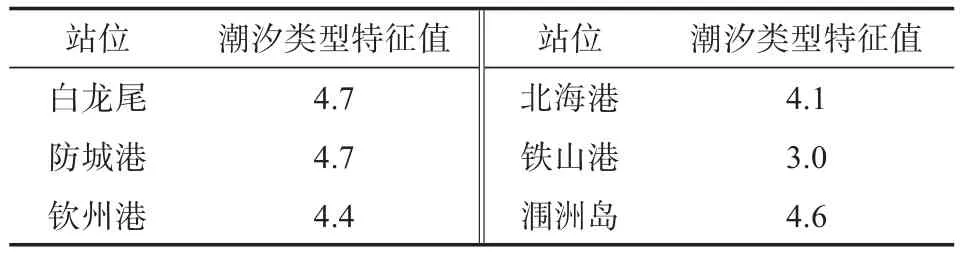

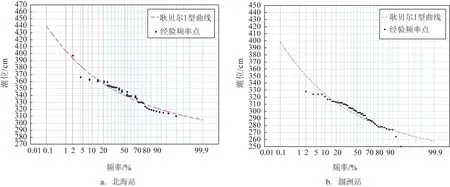

表1 广西沿海各验潮站潮汐类型特征值

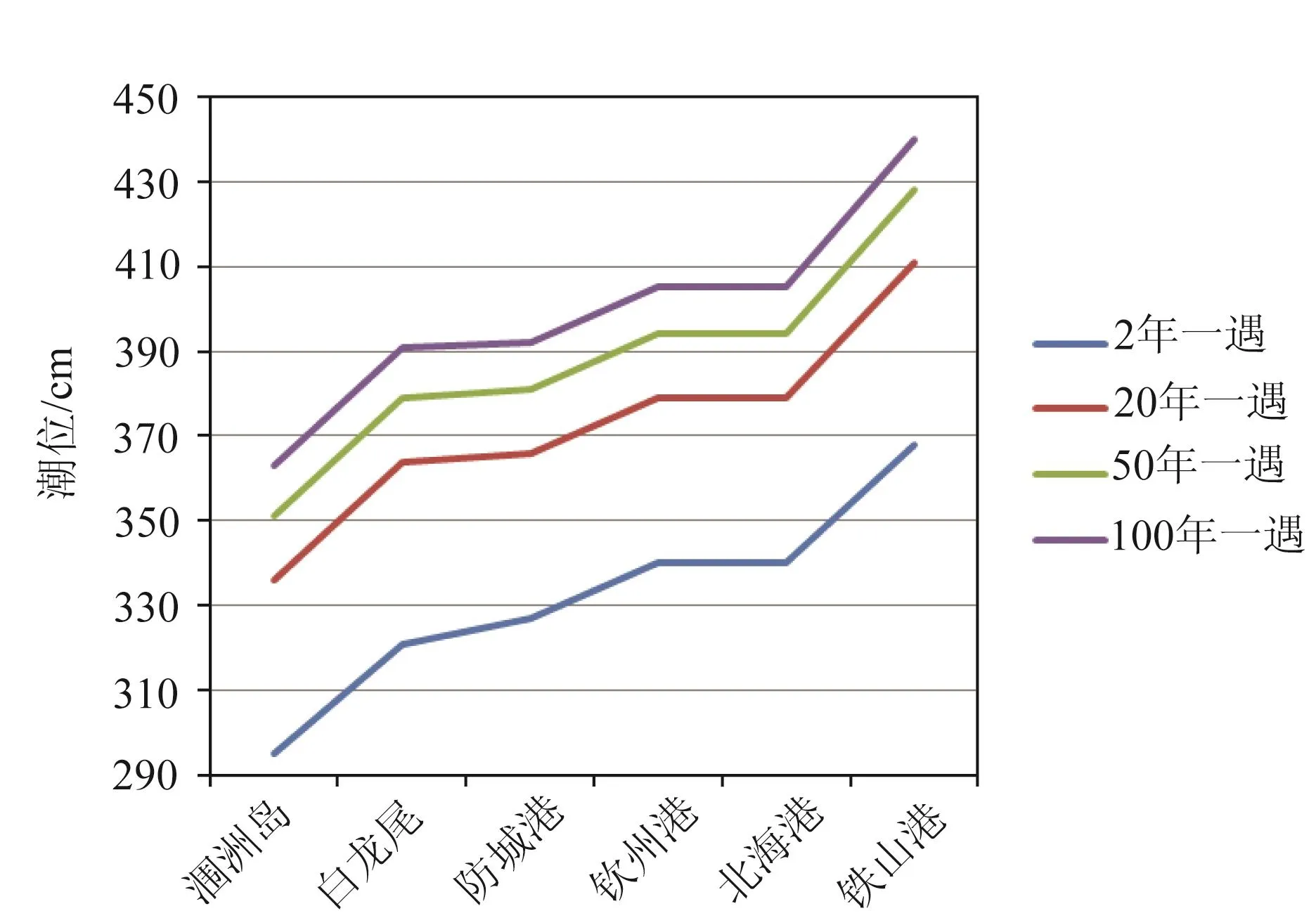

2.2 各站重现期高潮位

北海港、涠洲岛两站分别建站于1965年和1960年。白龙尾站为曾用站,具有14 a的连续观测数据,现已停用。其它各站建站时间较短,为5~20 a不等,各站分别采用第I型极值分布律或极值同步差比法确定重现期高潮位如表2。

2.3 各站重现期高潮位特点

2.3.1 同一重现期高潮位沿岸高于外海,东部高于西部

广西沿海白龙尾、防城港、钦州港、北海港、铁山港5站均为沿岸站,涠洲岛站为海岛站,图3显示了统一高程关系下,各主要重现期高潮位随各站空间位置的变化曲线,可见同一重现期高潮位5个沿岸站均高于海岛站。沿岸5个站中,重现期高潮位呈现明显的自西向东逐渐增大的趋势。

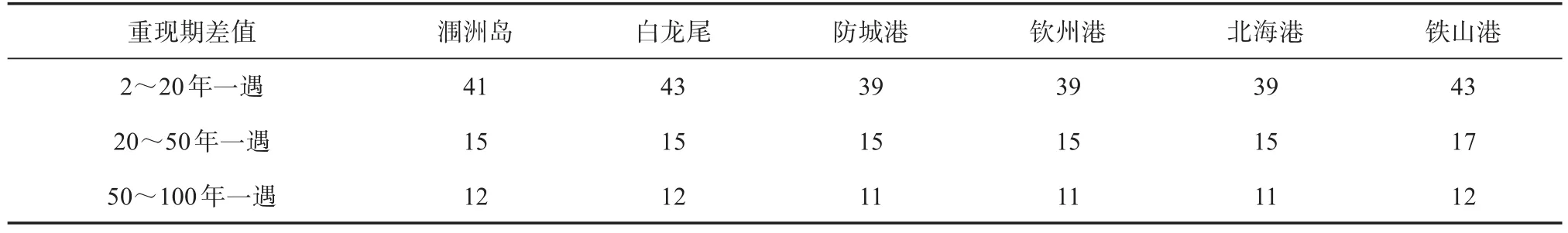

2.3.2 同一站点高潮位随重现期变化小

选取警戒潮位核定、海堤设计等较常用的2年、20年、50年、100年4个重现期为代表,发现广西沿海各站不同重现期间的高潮位差值普遍较小,其中2年一遇与20年一遇高潮位差值位于39~43 cm之间,20年一遇与50年一遇高潮位差值位于15~17 cm之间,50年一遇与100年一遇高潮位差值位于11~12 cm之间。

2.4 广西重现期高潮位在实际应用中的局限性

2.4.1 标准值级别间差距过小、无法完成四色警戒潮位核定

广西沿海标准海堤防御标准多为20年一遇,非标准海堤多为5~10年一遇土堤、土石堤。蓝色、红色警戒潮位标准值应分别采用2年一遇、5~20年一遇高潮位。各站2年一遇与20年一遇高潮位差值仅为39~43 cm。经修正值修正后,蓝色、红色警戒潮位差值过小(低于30 cm)。红色警戒潮位标准值采用5年一遇高潮位的岸段,经修正值修正后可出现红色警戒潮位低于蓝色警戒值的不合理情况。

表2 各站重现期高潮位(单位:cm)

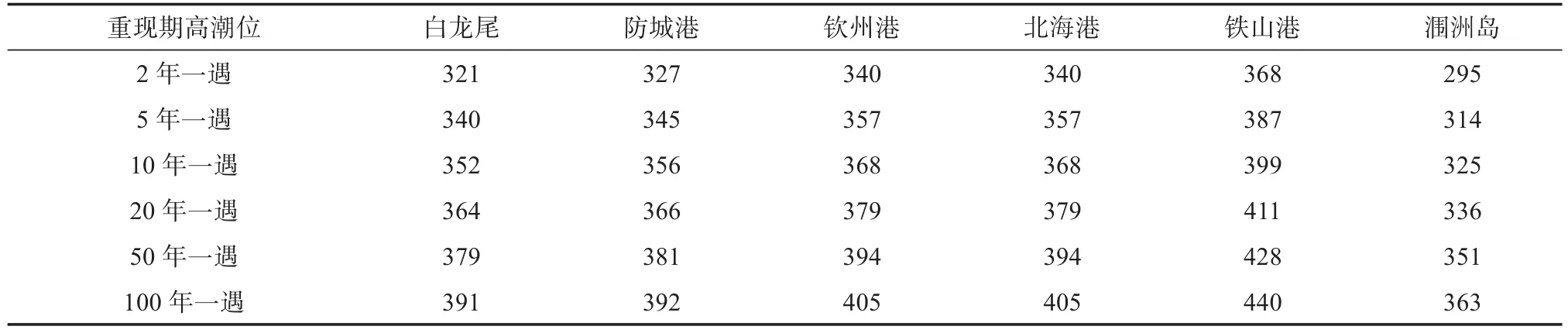

图2 两站第I型极值分布律频率曲线

图3 重现期高潮位随各站位置变化曲线图

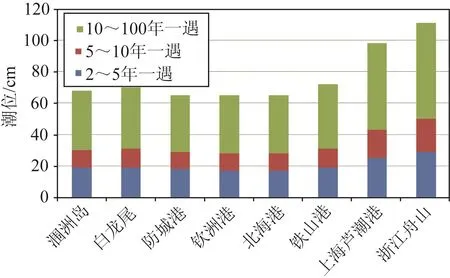

图4 广西各站与上海芦潮港、浙江舟山不同重现期高潮位差值对比(上海芦潮港和浙江舟山数据引自文献[4])

表3 各站不同重现期高潮位差值表

2.4.2 预警发布不具备可操作性、对应急管理指导性差

目前我国防潮、防洪习惯采用不同重现期潮、水位作为应急预案启动标准。以广西北海市为例,《北海市洪潮应急预案》及《合浦县防汛抢险应急预案》以原警戒潮位作为Ⅳ级应急响应标准,以10年、20年、50年一遇高潮位分别作为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应标准。4级间极差分别为12、10、15 cm,差值过小,预警级别确定难度大,且在浪、潮共同作用下无法有效体现潮位与潮灾的关系[5],对应急管理指导意义不大。

2.4.3 所核定警戒潮位与台风强度、风暴增水强度相关性差

在相似台风路径下台风强度、风暴增水强度及浪潮叠加对堤防的破坏性通常有较好的正相关性,但由于广西全日潮岸段特殊的天文潮、风暴增水叠加效果,重现期高潮位及其核定产生的警戒潮位与以上各指标相关性差,造成预警级别与实际致灾等级无法有效对应。

3 造成广西重现期高潮位特点和局限性的原因分析

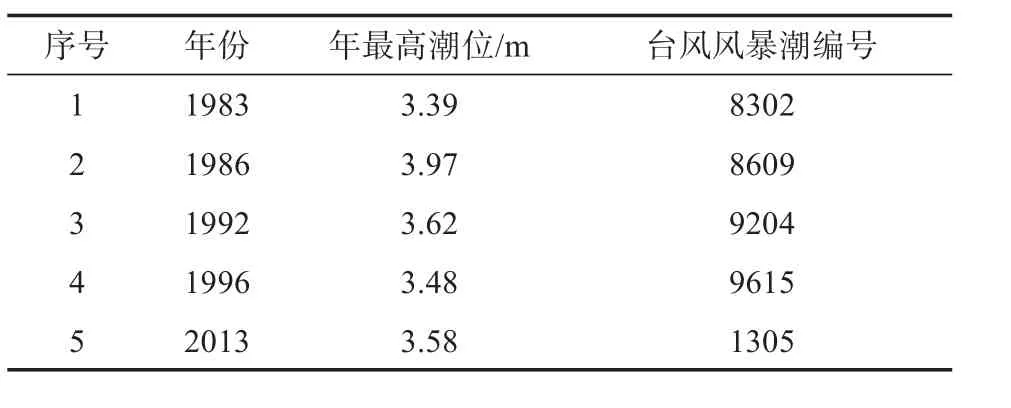

目前重现期高潮位计算多采用第Ⅰ型极值分布律和皮尔逊Ⅲ型频率曲线的方法,对长年连续观测站点两种方法均需以20 a以上实测年最高潮位作为经验频率点,频率曲线需与经验频率点相吻合。广西沿海与其它东南沿海省份虽同为台风主要影响地区,平均每年出现30 cm以上增水的台风风暴潮2.2次[6],但由于广西沿海为正规或不正规全日潮,除东部铁山港外,每月全日潮天数多在20 d左右,半日潮天数仅10 d左右,各验潮站平均潮差2.35~2.58 m,最大潮差5.19~6.21 m,全日潮期间涨潮历时达12 h左右,退潮历时达11 h左右[7]。因此风暴潮增水与天文高潮位叠加几率低,每年最高潮位多为天文潮所致,以北海港为例,1965年建站以来的54 a间,年最高潮位为风暴潮所致的仅为5次(见表4),其余49次均为天文潮所致。

表4 由风暴潮所致当年最高潮位出现年份统计表

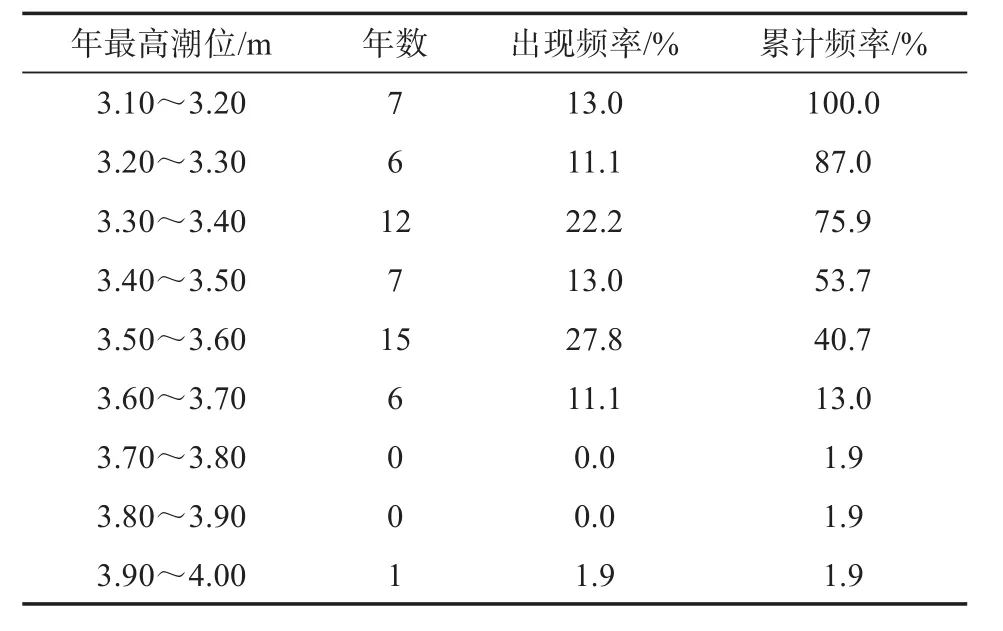

1965—2018年北海港各年最高潮位出现在3.10~4.00 m之间,由于主要为天文潮所致,各年最高天文潮位变化不会过大,集中在3.10~3.70 m之间(见表5)。

表5 1965—2018年北海港年最高潮位出现频率

重现期高潮位计算中的经验频率与各年最高潮位的累计频率有关,北海港各年最高潮位累计频率50%(即经验频率2年一遇)的高潮位为3.41 m,累计频率5%(即经验频率20年一遇)的高潮位为3.64 m,两者仅相差23 cm。

4 广西沿海警戒潮位核定方法的建议

前文提到广西沿海海堤防御水平普遍不高,且不同重现期间差值偏小,因此无法严格按照警戒潮位核定的国家标准进行核定,本文依据以上特点初步提出红色警戒潮位的核定方法。

4.1 双坡型海堤岸段

4.1.1 计算方法

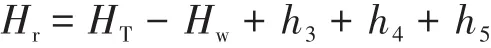

该类型海堤堤后通常地势低洼、开阔,当出现溃堤、漫堤时易造成大面积淹没,同时当风暴潮与强降雨叠加时,易造成内涝。因此该类型海堤红色警戒潮位核定中建议采用不允许越浪条件下计算得出的堤顶高程与波浪爬高之差作为标准值,采用岸段重要等级、海堤结构等作为修正值,并综合考虑水闸等附属设施运行状态、沉降等进行调整,计算公式如下:

公式如下:

式中:Hr为红色警戒潮位,HT为堤顶高程,Hw为不允许越浪条件下波浪爬高,h3为岸段重要等级修正值,h4为海堤结构修正值,h5为水闸等附属设施运行状态、海堤沉降等调整值,以上单位全部为cm。

当海堤采用不允许越浪设计时,式中HT-Hw可采用设计潮高与安全加高代替;Hw计算方法参照《海堤工程设计规范(GBT51015—2014)》;h3计算方法参照《警戒潮位核定规范(GB/T17839—2011)》;h4计算方法建议针对土地、土石堤、石砌海堤、混凝土海堤等不同结构综合评估海堤运行状态和防御能力制定相应参考数值;h5计算方法建议考虑水闸等设施运行状态对警戒潮位值进行适当调整,对于新建海堤需考虑其沉降量对警戒潮位进行调整,计算方法可参照《海堤工程设计规范(GBT51015—2014)》堤顶高程设计中对沉降量的计算方法。

4.1.2 与国标核定方法的差异分析

本方法与国标核定方法相比具有其更加适应广西风暴潮与堤防特点的方面主要有:

(1)考虑了海堤安全加高。海堤在设计过程中在设计高潮位、波浪爬高的基础上还需根据海堤工程级别增加安全加高,新方法将安全加高作为实际防御的一部分,既符合实际防御能力,又解决了红、蓝色警戒潮位标准值过于接近的问题。

(2)考虑了越浪问题。台风风暴潮通常伴随强降雨,双坡型海堤堤后低洼,且受风暴潮影响水闸须处于关闭状态,堤后易涝,同时出于安全考虑,本方法考虑以不允许越浪为核定标准[8]。

(3)考虑了工程沉降。采用堤顶高程作为红色警戒潮位核定的重要指标,考虑了海堤工程建成后的沉降问题。

4.2 码头、护岸岸段及自然岸线

4.2.1 计算方法

该类型沿海陆域高程通常不低于海岸前沿,在不考虑岸线蚀退[9]的情况下,风暴潮灾害主要来自于漫滩淹没,红色警戒潮位核定建议以地理信息系统为基础,结合海洋灾害承灾体调查与风险区划工作进行综合评估[10],即当潮位达到某一值时会造成重大或特别重大海洋灾害损失,则该值即可设定为红色警戒潮位标准值,并可根据岸段重要等级进行修正。

4.2.2 与国标核定方法的差异分析

本方法对国标核定方法中红色警戒潮位的定义进行了修改,主要体现在:

(1)允许较轻强度的漫滩淹没。国标核定方法中红色警戒潮位是指防护区沿岸及其附属工程能保证安全运行的上限潮位,本方法核定值允许超过防御能力上限,改为由是否造成重大或特大海洋灾害为标准。

(2)红、蓝色警戒潮位差值扩大,解决了广西沿海无法严格参照国标方法进行核定的问题。

5 结论

广西全日潮岸段因天文潮、风暴增水叠加概率低,传统计算方法造成高潮位频率曲线潮位值随重现期变化小的特点,同时广西海堤防御标准普遍不高,防潮应急管理部门习惯采用重现期高潮位作为应急响应标准,导致了重现期高潮位的简单应用在警戒潮位核定、防潮应急管理中存在局限性。建议在警戒潮位核定和防潮应急管理中打破单纯以传统重现期高潮位作为主要指标的模式,充分考虑海堤实际防御能力、风暴潮漫滩淹没等。