应用型高校玉雕专业方向的教学改革

摘 要:2006年国家文化部提出非物质文化遗产保护,各种传统工艺在行业和教育领域下进行专业教育和实践训练,并得到了一定的推广和保护。为了能把玉雕工艺系统地、连贯地传承和应用,将其纳入应用型高校教育有一定的意义。研究的目的是梳理玉雕专业方向教学培养方案和实践性教学模式,把产学研有目的、有次序地集合起来,密切关联玉雕产业与高等教育的结合。以期学生学习更多实际技能,让传统工艺有所传承。在专业拓展中,给予学生更多的实践应用。在玉雕工艺的培养基础下,拓宽学生多种工艺技能,结合其他工艺制作出更多创意作品,并在毕业时有更多的就业机会。

关键词:玉雕專业方向;实践培养;应用型

随着高等教育大众化、人才需求多元化的逐渐深入,应用型本科高校人才培养面临着巨大挑战,培养适应国家社会发展、行业规划、企业需求的高素质人才成为迫切要求。本科类应用型教育不能只注重技术或者理论,应在培养过硬技术的基础上,进行前沿核心思维的研究及掌握。在玉雕专业方向的教学改革中,应以玉文化为思想之源,玉雕技法为技能之根,以创意思维为加工之魂,以当代审美为作品之势[1]。传承玉雕文化及工艺,发展新时代玉雕新秀才能。既要有中国玉文化的内涵,又要有当代精神要求的美感,让中国传统文化及工艺根深叶茂。

一、玉雕专业方向应用型人才培养的方案及要求

在“玉雕”一词中,首先是“玉”,要学会了解玉石材料的本质及文化根源;然后是“雕”,要学会雕刻的技法及工具,“工欲善其事,必先利其器”;在学会掌握玉雕技法时,要学会灵活使用和研究工具,并且要学会与3D数字雕刻技术的结合运用[2]。与当今4.0工业化时代相结合,让玉雕作品既有思想又有文化,更有市场价值。在思想上,加强传统文化与新时代思想的融合,在不脱离玉文化的基础上,结合新时代的审美要求,创作出更具时代精神的作品。

二、应用型高校

玉雕专业方向人才培养模式研究“2+1+1”

本科高校基本为四年制,在四年内完成此专业方向的应用型人才培养,要重视理论与实践的结合,并且注重专长方面人才的培养。在此问题的背景下,提出“2+1+1”的教育模式培养。两年的理论学习:加强中西方工艺美术史、玉文化、玉图案和玉石材料的理论研究和信息积累,提升艺术设计思想修养;一年校内实践培养:加强玉雕技法的基本功训练,加强玉雕工具使用的熟练程度。训练学生3D数字电脑建模,把手工工艺与电脑雕刻相结合;一年校外大师工作室联合培养:加大校外实习基地建设,让知名玉雕大师与学校老师一同培养学生的精雕练习,提升学生的创作能力和制作速度。在最后一年里,毕业论文作品可以由导师指导创作,让学生在创作中学习玉雕的雕刻要领及技巧。

(一)玉雕专业方向的特殊性分析

玉雕专业比较特殊,1.按照产品属性,它属于工艺美术范畴。既要有美学的审美形式,又要有精美的工艺表现。在玉文化的载体下,创作出具有一定寓意的作品。从玉雕作品的整体展现看,突出工艺品的基本属性。所以大多数高校把玉雕专业方向归在产品设计专业里面。2.按照雕刻形式,它属于雕塑范畴,并通过思想主题要求雕刻出完整的艺术作品,所以也有美术类院校把玉雕专业方向归在雕塑专业里面。3.中国有几千年的玉文化历史,各朝代的玉雕作品都有着自己的文化语言和功能性含义。在文物鉴定和保护上,它可以在此门类下设立。各大博物馆、典当行、民间收藏行业等都急需此类人才。

玉雕专业包含宝玉石鉴定和雕刻工艺两个门类。在教学中既要有玉石宝石学的基本鉴赏能力,又要有雕刻工艺的技术能力。要在文化、艺术和思想的背景下,进行艺术创作。这要求玉雕专业方向在教学规划中,注重培养学生的宝玉石鉴定能力、雕塑基础能力和雕刻技术能力。在此基础上,进行玉文化和设计思维的训练。玉雕的雕刻种类很多,例如:按产品造型分人物、动物、植物、器皿等;按照玉雕产品使用性分挂件、把玩件、摆件等;按雕刻技法分浮雕技法、圆雕技法、镂空雕技法、阴刻技法等。所以在后期玉雕种类的专项培养上,要把握学生的兴趣爱好,培养具有专长的玉雕技能人才。

(二)玉雕专业方向人才培养的教学方案研究

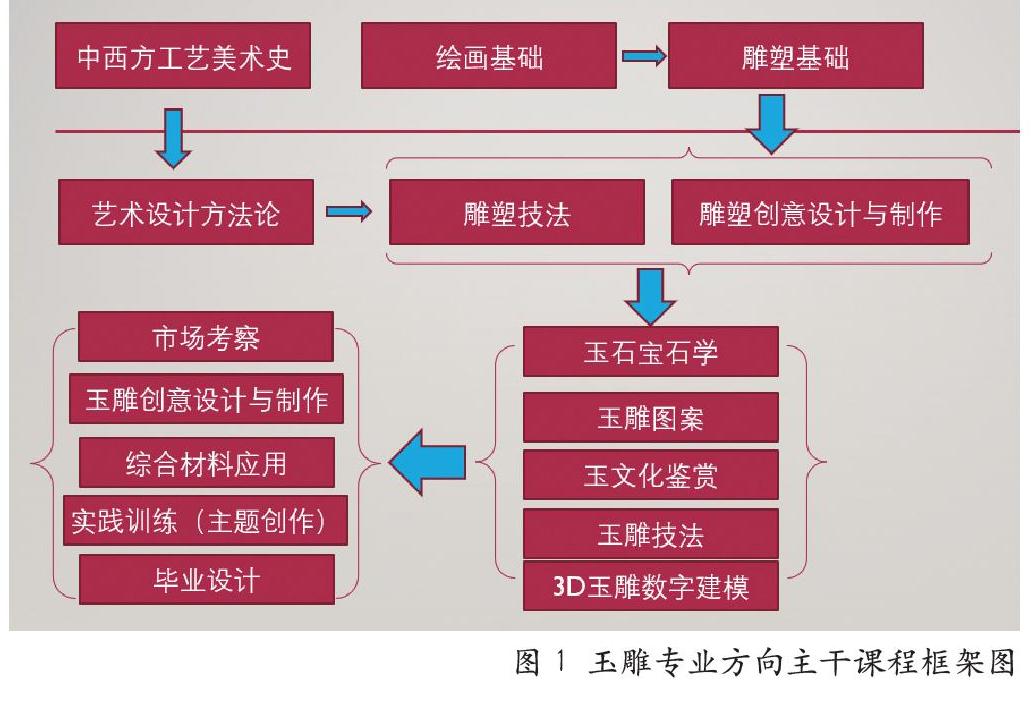

根据玉雕专业的特殊性,在教学方案的规划上,应注重特色课程建设和高质量实践教学。加强“软件”培养,即加强“双导师”教师人才培养,加固教师技能的实践性能力学习。加强“硬件”建设,即加强实验室建设,注重安全性,注重实验室设备的先进性。在“软硬件”巩固的基础上,进行教学方案规划。培养学生的文化沉淀能力、手工制作能力、设计思维转化、市场的应变能力等,把握市场需求或引领市场潮流,创作出具有新时代气息的文创产品。根据规律性、阶梯性、科学性的要求细致安排教学计划。图1为玉雕专业方向的主干课程,基本以玉雕文化、创意思维、玉雕工艺为主的实践类课程。让学生能更好积累文化厚度、掌握玉雕技能技巧、自主设计制作出完整作品。

三、应用型高校玉雕专业方向实践教学模式探讨

在“中国制造2025”战略的部署下,我国需要培养大批高素质技术型人才。高等院校也应根据社会、行业、企业需求设立对应的专业培养方案,实实在在为社会及行业培养和输送集“学历、素质、技能”于一体的高素质应用型人才,对当今社会行业需求和经济发展起到一定作用。在应用型为主的高校实践教学改革中,各专业都在随着社会进步和经济发展不断摸索和调整。加强市场考察,梳理和总结玉雕行业对人才需求的基本要求。网络信息化的发达,在玉雕行业中,急需网络营销的专业人员。工业4.0的进步,玉雕的3D打印技术非常成熟,但3D数字电脑建模人才培养还没有跟上技术的进步。在雕刻技能人才培养上,其文化素质和学历水平极低。这就要求在实践培养上,要进行有目的、有规划地培养学生实践学习规划。

(一)与大师工作室联合实践教学改革,采用“引进来,走出去”的模式

玉雕专业是要求学生具有较强的动手制作能力,要求学生在玉文化和雕塑能力背景下,进行有步骤、有毅力地雕刻玉雕作品。这就要求在实践教学上应配备具有多年经验的玉雕大师进行现场授课,把他们多年来的实践经教授于学生。在“引进来”的实践教学模式上,是指学校可以在校内设立大师工作室,让学生在空余时间都可以去实践制作玉雕作品。并且在学校开设的课程中,也可以邀请知名玉雕大师进行授课。在“走出去”的实践教学上,是指建立校外实习基地,与玉雕大师建立良好的合作关系。让学生的个人拓展课程、社会实践课程、毕业设计课程都可以在大师工作室内学习和完成。并且在大师工作室实践中,学生可以看到更多大师作品。并且可以向大师工作室中有经验的玉雕师傅学习基本雕刻技巧。加强玉雕行业协会间的联系和沟通,加强玉雕市场考察,让学生更深入地了解行业和市场的动向,毕业后有更好的人生规划。

(二)加强工匠精神要求培养,注重学生个人专业拓展

应用型本科院校的办学定位是指应用而非科研,注重行业实际需求和社会进步要求的应用型人才培养,注重培养满足现代中国经济发展和各行业需求的高层次应用型人才。在教学改革中,应加强校企合作关系,建立校企共同体,建设校外实习实训基地,培养老师实操能力,也是培养“双师型”教师的有效途径[3]。在玉雕大师工作室实践中,加强教师的应用技能培养和教学经验的积累。让老师把大师工作室中的经典作品编写成教案,用于教学或应用型研究。在职教师应在理论文化知识背景下,整理和归纳玉雕作品中的工艺技法、俏色制作、制作流程、创作思维等方面。把实践作品运用于教学课程中。加强外聘大师授课经验的理论培养,只有教师本身具有工匠精神,才能教育出具有工匠精神的学生。

注重学生个人专业拓展:1.加强各种玉雕大赛的对接。组织学生的创作作品送入各大玉雕大赛,让行业检验学生的玉雕成果。也让学生知道自己的工艺与实际玉雕行业的距离,更有助于学生的进步。2.玉雕工艺的专项拓展。注重学生在玉雕种类的喜好,对学生进行专项培养,培养学生在玉雕中有属于自己特色的雕刻工艺或雕刻种类。3.加强本专业的市场对接,让学生作品可以直接在市场中售卖。不仅要培养学生的创意思维训练,还应注重学生对当今市场玉雕产品特征的掌握,应用型玉雕人才也应制作出落地产品。

四、结语

社会发展需求,产业结构的转型与升级,需要高校不断向社会输送应用型人才。学校和企业要抓住机会,调整现有格局,通力合作,为全方位培养应用型人才创造条件[4]。玉雕专业方向人才培养需要与玉雕行业紧密联系,制定出具有可行性的培养方案。注重教师队伍建设和先进实验室建设,要把中国传统玉雕工艺在教育中传承下去。注重学生的匠心培养,培养学生的“恒心、耐心、细心”,注重工匠精神内涵。结合市场发展,让学生的思想理念同社会发展并行。学生不仅要具有开拓精神,还应具有匠心精神和务实精神。

参考文献:

[1]朱贤友.应用型本科院校大学生创新创业教育实践研究[J].文学教育,2018(9):66-67.

[2]杨娟.企业实习引发的应用型本科高校人才培养的思考[J].科教文汇,2019(8):13-14.

[3]叶鉴铭.校企共赢 我们在路上—校企共同体实践研究[M].北京:光明日报出版社,2012.

[4]張丽.应用型本科“双师型”教师队伍建设研究[J].重庆电子工程职业学院学报,2016(5):62-65.

作者简介:王海涛,深圳技术大学讲师。研究方向:首饰设计专业。