金融发展、收入水平与TFP增长

——对“金融诅咒说”的检验

马 宇,杜昕倩

(1.山东工商学院 金融学院,山东 烟台 264005;2.金融服务转型协同创新中心,山东 烟台 264005)

一、引言

经济的增长和发展是经济学最经典的问题之一,大量学者致力于研究“为什么有的国家富裕而有的国家贫穷”。一些经济学家探索经济增长的源泉时发现自然资源丰富的国家反而经济增长速度缓慢、失业率居高、社会贫富差距大、经济不稳定和寻租腐败现象严重。Auty(1993)[1]将其命名为“资源诅咒”,他认为“丰富的自然资源不是经济发展的充分条件,反而是一种限制”。上世纪90年代,有学者在避税天堂发现了与“资源诅咒”国家类似的现象,“金融化”挤出了制造业和非金融服务业,将大量高素质劳动力吸引到金融部门,造成经济结构扭曲和大规模的金融寻租,最终导致产业空心化、经济增长放缓和金融危机。Shaxson和Christensen(2013)[2]提出“金融诅咒”的概念,他们发现金融过度发展的经济体会受到“金融诅咒”的威胁,出现经济增长停滞甚至负增长。

经济发展的同时必然伴随着金融发展,适度的金融发展有助于更好地利用资金,提高资金使用效率,但过度发展金融则会带来较多隐患,可能通过以下三个方面对实体经济产生负面影响:第一,金融过度繁荣意味着大量资本进入证券市场和房地产市场,从而推高资产价格,造成通货膨胀;第二,劳动力向薪酬更高的金融部门转移,造成技术型工人短缺,影响制造业企业创新,进而不利于全要素生产率增长;第三,金融膨胀经常伴随着债务规模和杠杆率攀升,容易爆发主权债务危机。在这三方面的影响下,金融过度发展可能对实体经济产生不利影响。

根据世界银行的数据,经过改革开放近四十年的经济增长,我国的人均收入水平在2013年已达到5 414美元,正式进入中等收入国家行列。而截至2017年末,我国信贷规模占GDP的比重已经达到215.24%,这不仅远远超过新兴经济体和中等收入国家的平均水平,甚至高于英国在内的许多发达国家。2009年的“四万亿”投资计划造成我国信贷规模快速增长,导致通货膨胀和资产价格上涨,系统性风险增大的同时也造成银行流动性风险增加。大量历史经验表明,信贷规模的持续攀升和金融的过度发展将对经济增长产生明显的抑制作用甚至引发银行危机、金融危机和主权债务危机。我国于2016年提出供给侧结构性改革方案,其中“去杠杆”既包括实体经济去杠杆,也包括金融部门去杠杆,最终目的为实现金融部门“脱虚向实”,引导资金进入国家需要支持的产业和企业,配合实体经济供给侧改革和制造业升级。2017年“去杠杆”初见成效,我国信贷缺口明显收窄,私人部门信贷与GDP的比重甚至较2016年有所下降。预计随着供给侧改革的不断推进,我国未来金融发展水平和信贷规模将逐步保持在较为稳定的水平。

二、文献综述

早期关于金融发展与全要素生产率或经济增长之间关系的研究认为,金融发展有利于生产率水平提高和经济增长。King和Levine(1993)使用1960年至1989年期间80个国家的数据,发现金融发展水平与实际人均国内生产总值增长有显著正向关系。Benhabib和Spiegel(2000)发现金融发展可以通过提高投资率和全要素生产率,进而促进经济增长。还有学者发现,金融自由化是通过优化资源配置和促进技术进步来影响经济增长的。Greenwood和Jovanovic(1990)认为,金融机构会经过调查研究而把资金投入到回报率较高的项目,最终达到全要素生产率的提高和经济的长期稳定增长。Bencivenga 和Smith(1991)通过数学模型推导,认为金融机构可以将储蓄转化为资本,并通过将资金分配给最有效率的企业,提升投资效率从而促进经济增长。Niels和Lensink(2003)发现对于FDI流入国来说,东道国企业吸收技术和创新过程均需要资金支持,而金融部门可以为这些企业提供创新所需的资金,最终提高企业创新能力和促进经济增长[3-7]。

而东南亚金融危机和美国次贷危机的爆发也让大量学者重新审视金融发展给经济带来的利弊,越来越多的研究表明,金融部门的发展超过一定规模时,它对经济的负面影响将会体现出来。Rajan(2005)认为,金融发展对经济增长的促进作用呈现边际效应递减的趋势,并且金融的创新和广泛发展会造成风险扩散,容易引致金融危机,最终对经济增长起到反向作用。Rousseau和Wachtel(2011)发现过度的金融深化或过快的信贷增长可能导致通货膨胀和银行系统疲软,增加金融危机发生的可能,并通过84个国家1965-2004年间的数据发现,当金融发展达到一定程度就不再对GDP增长有促进作用。Cecchetti和Kharroubi(2015)研究发现金融部门增长率与全要素生产率增长率之间存在显著负相关关系,当金融业蓬勃发展时,研发密集型或依赖外部融资的制造业部门的生产率增长将明显减少,也就是说,金融部门通过从实体经济中汲取资源,从而拖累经济增长。Dias等(2016)研究发现,南欧的一些国家并未受到欧元区金融一体化带来的好处,反而经历了生产力的停滞或下降,以及制造业竞争力的丧失[8-12]。

还有学者测算一国金融过度对经济造成的实际损失。Cecchetti和Kharroubi(2015)计算出如果在2005年至2009年期间,爱尔兰金融部门的就业率一直维持同样水平,而不是每年增长4.1%,那么它的生产率下降幅度将为-2.7%。Dias等(2016)[11]证实葡萄牙在1996到2011年期间,劳动力和资本配置效率的恶化可能使年度总产出增长率减少约0.6%,年度GDP增长率减少1.3%。Baker等(2018)估计了英国和美国金融过度发展给经济带来的损失,经计算,1995-2015年间英国金融过度的成本约为4.5万亿英镑,大概是2.5年的国内生产总值,而用同样的方法估算1990-2023年间美国金融部门的成本为22.3万亿美元,超过2018年的国内生产总值,这些成本很大一部分是由资源从非金融活动转移到金融活动造成的资源错配成本。

国内学者关于金融发展的研究主要针对中国的实际情况。沈坤荣和孙文杰(2004)[13]使用中国1978-2002年的数据发现,金融发展与全要素生产率TFP 之间不存在显著关系。张军和金煜(2005)[14]使用中国省份面板数据,发现1987-2001年以来金融深化对我国生产率具有显著的正向影响。范学俊(2008)[15]研究1992-2005年间银行部门的信贷扩张对资本配置效率的影响,研究发现,在短期信贷扩张对资本配置效率没有统计意义上的影响,而在长期, 则对资本配置效率有显著负向影响。熊鹏和王飞(2008)[16]使用1983-2006年的数据,借助协整分析和结构模型方法,剖析了我国金融发展与经济增长之间的传导渠道,发现无论在短期还是长期,金融深化均可以通过劳均资本、人力资本和制度变化促进中国经济增长。赵勇和雷达(2010)[17]发现我国金融发展水平的提高确实对全要素生产率有正向影响,促进了中国经济增长方式的集约化转变。

纵观现有的文献,可以看出有较多学者针对金融发展与全要素生产率和经济增长之间的关系进行研究,但得出的结论不尽相同。有学者认为金融发展可以通过提高资源配置效率和支持创新促进全要素生产率增长,也有学者认为金融发展对生产率和经济增长有负向影响。针对金融发展显著负向影响生产率和经济增长的文献多从信贷规模过大容易引发资产泡沫和经济危机的视角出发,或者测算金融膨胀给经济造成的损失。

本文潜在的创新点主要有:第一,不同于现有文献多采用的静态面板模型,本文使用动态系统GMM方法实证检验金融发展与TFP增长率之间的关系;第二,除了对整体样本进行回归分析外,还按照收入水平将样本分为低收入国家、中等收入国家和高收入国家,分别研究不同收入国家金融发展与TFP增长率之间的关系。

三、数据来源与样本描述性统计

(一)变量描述

新古典经济学派认为,全要素生产率是促进经济持续增长的唯一源泉,它反映了一个经济系统中总产出与全部生产要素投入量之间的关系。全要素生产率越高,说明经济效率越高,反之越低。目前关于全要素生产率(TFP)的测算方法主要有三种:索洛残差法、随机前沿分析法(SFA)和数据包络分析法(DEA)。本文选择88个国家2001-2017年面板数据,采用DEA-Malmquist指数法计算各国各年度的全要素生产率。由于DEA-Malmquist指数方法计算全要素生产率需要设定投入和产出指标,因此我们选择劳动力投入以及资本投入作为投入指标,其中,劳动力投入用每个国家的劳动力总量表示;资本投入选取的指标是资本存量,由于受到数据限制,无法使用永续盘存法,这里借鉴了何枫等(2003)[18]的计算方法,利用资本产出比和当年的实际GDP总量计算出期初的资本存量,然后利用每年的资本形成额进行叠加,得到每年的资本存量。当然,期初的时间点离我们选择的时间段越远,数据的误差才会越小。限于数据的可得性和完整性,我们选取的是1978年作为期初,每年的资本形成额都是以2010年不变价格计算出来的,这样的处理方式剔除了价格变化的影响。而产出指标选取了实际国内生产总值(实际GDP)指标,是以2010年为基期剔除价格变动的影响得出的。各国劳动力、实际GDP和资本形成数据均来自世界银行数据库(World Bank Data)。控制变量选择借鉴Bonfiglioli(2008)[19]、Borio等(2016)[20]、张庆君等(2016)[21],考虑到数据的可得性和完整性最终选取就业水平、资本投入、经济发展水平、通货膨胀率、贸易开放度和通讯水平。各变量的符号、含义及来源如表1所示。

表1 变量描述

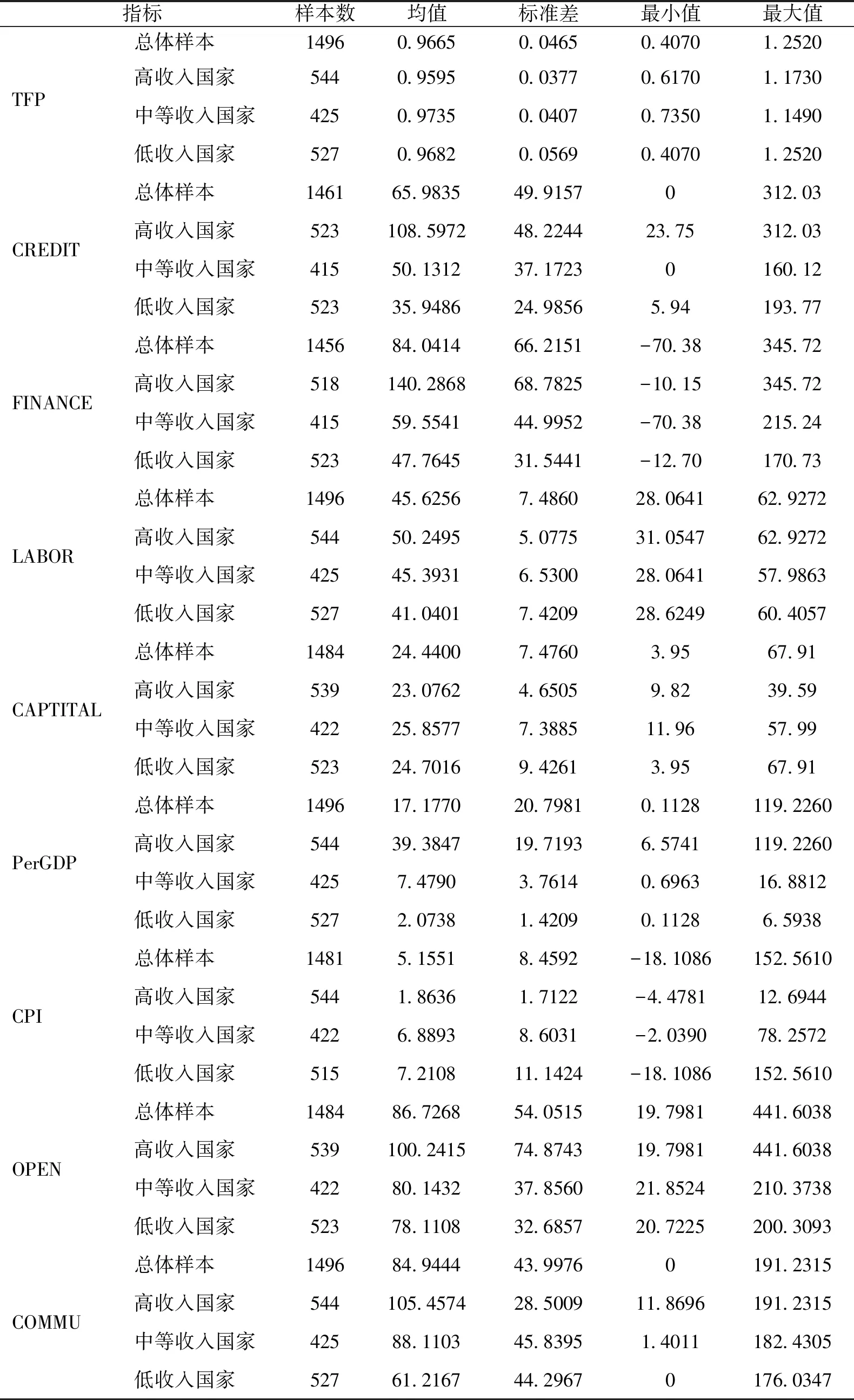

(二)样本描述性统计

各变量描述性统计结果如表2所示,除了整体样本外,参考世界银行对国家按照收入水平的分组,将样本分为高收入国家、中等收入国家和低收入国家。从样本均值和方差可以看出不同经济发展水平的国家宏观经济变量之间存在较大的差异。从表中可以看出,样本国家全要素生产率增长率指数为0.966 5,小于1说明TFP增长率处于负向增长,原因可能是2008年全球金融危机和2012年欧债危机造成的冲击。而根据分组描述性统计结果来看,不同收入水平国家TFP增长率存在明显差异,表现为中等收入国家>低收入国家>高收入国家,即低收入国家的TFP增长率大于高收入国家,而中等收入国家的TFP增长率最高,这也间接说明全球金融危机和欧债危机给高收入国家TFP增长率带来的负面冲击更大。金融发展、就业水平、人均GDP、贸易开放度和通讯设备使用率均表现为高收入国家>中等收入国家>低收入国家,说明这些宏观经济变量与收入水平存在较为明显的正相关关系。而在资本投入上,中等收入国家均值高于低收入国家和高收入国家,这说明中等收入国家的产业更多为资本密集型。从通货膨胀率的均值和方差上来看,高收入国家的通胀水平和波动性远低于中等收入国家和低收入国家,这主要是因为高收入国家经济发展相对成熟稳定,而中等收入国家和低收入国家为快速发展经济往往超发货币。

四、实证检验与结果分析

(一)多重共线性检验

表2 整体和分组样本描述性统计

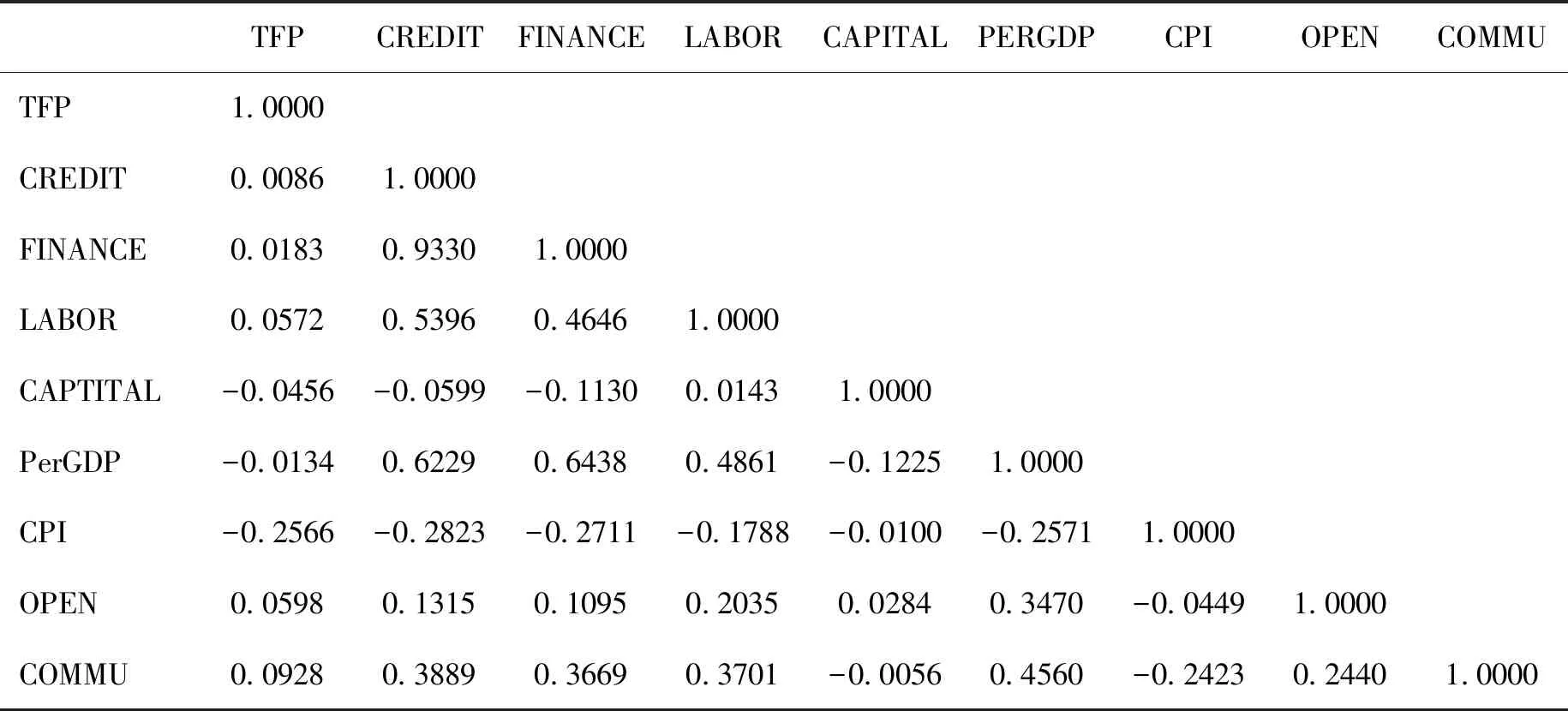

回归分析前我们先进行多重共线性检验。表3中列出了各变量间的Pearson相关性检验结果,可以看出变量CREDIT和FINANCE之间存在非常强的相关关系,说明作为替换变量进行稳健性检验具有一定的说服力。而其他变量之间不存在严重的多重共线性。

表3 相关系数矩阵

(二)估计结果及分析

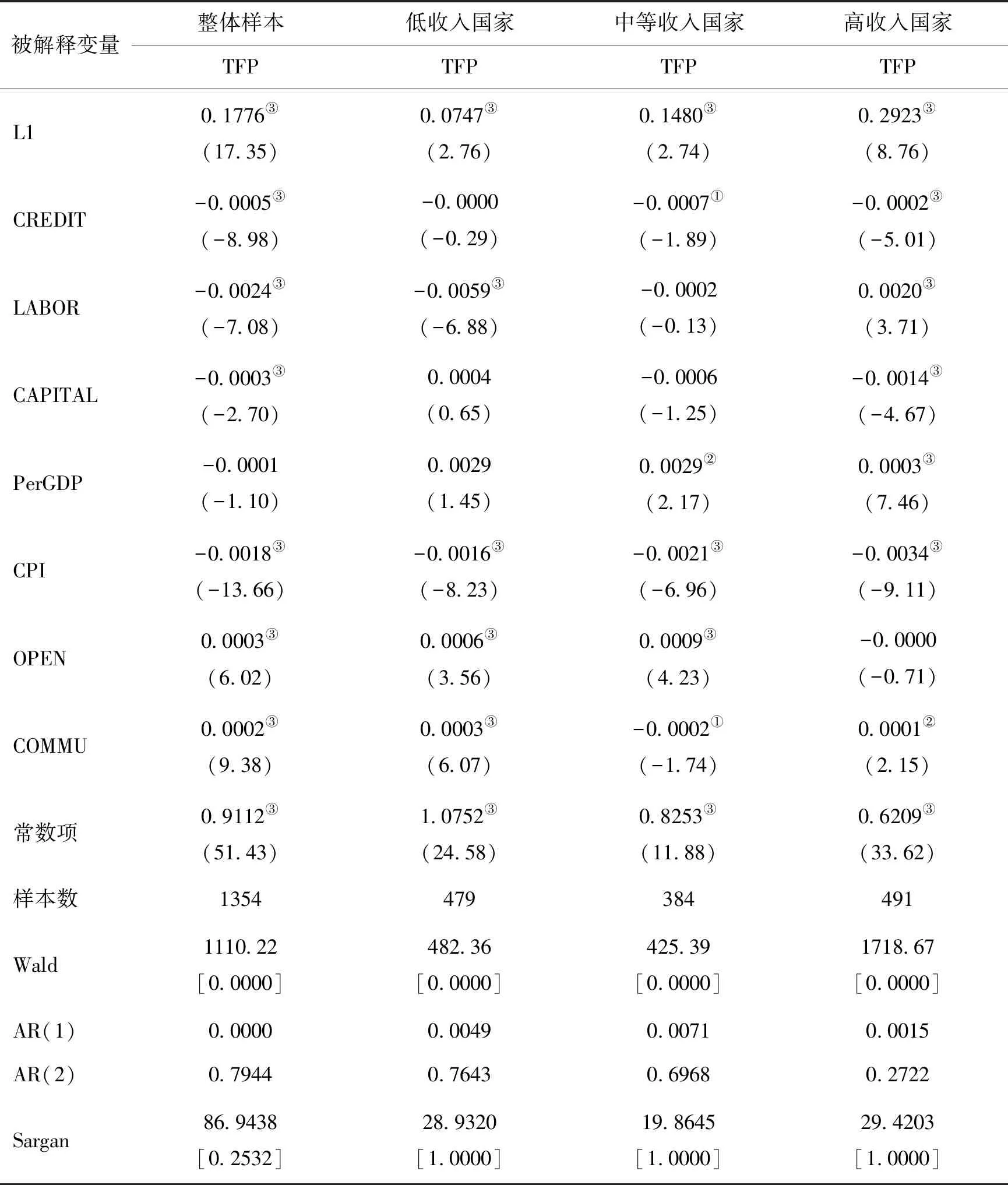

本文采用88个国家2001-2017年的数据进行回归估计,数据结构是大N小T型,估计方法选择为系统GMM估计方法。由于系统GMM估计的前提条件是扰动项的一阶存在自相关,二阶及更高阶不存在自相关,于是我们进行了自相关检验,检验结果显示模型的AR(1)均小于0.1,AR(2)统计量均大于0.1,通过了自相关检验,而Sargan检验结果也说明工具变量符合外生性假设,检验结果表明系统GMM方法是合理的,可以较为准确地反应金融发展与TFP增长率之间的关系。

根据表4中整体样本的回归结果表明:金融发展的系数为负且在1%的水平上显著,表明金融发展对TFP增长率存在显著的负向影响。其他变量的回归结果也说明了一些关于全要素生产率增长的信息:首先,就业率和投资率与全要素生产率增长之间并非正向相关,这说明靠单纯增加劳动力和资本投入不能提高全要素生产率增长;其次,通货膨胀会通过扭曲价格信息导致资源错配,从而不利于TFP增长;最后,贸易开放程度和通讯设备使用率和TFP增长率之间存在显著正向关系。

另外,根据表2中样本描述性统计可以看出,不同发展阶段国家的宏观经济变量差距较大,因此我们将样本按照收入水平进行分组,进一步分析不同收入水平的国家金融发展与TFP增长率之间的关系。从回归结果可以看出,对于不同收入水平的国家来说,金融发展对全要素生产率增长的作用存在显著差异。首先,低收入国家的金融发展与全要素生产率增长之间的关系不显著,这可能是由于低收入国家多为农业国、资源丰富型国家和以低端制造业为主导的国家,这些国家基础设施薄弱,金融体系尚未建立起来,并且没有稳定的投资和储蓄,因此金融发展程度较低,而金融发展较低时,其对全要素生产率增长也没有明显的负向作用。其次,对于中等收入国家来说,金融发展会对TFP增长产生负向影响。国家进入中等收入水平意味着经济已经实现起飞,金融体系已经建立起来但尚未完善,经济结构有一定的短板。在这种情况下,中等收入国家金融过度发展引起的通货膨胀、资产泡沫甚至债务危机容易让国家进入“中等收入陷阱”,拖累TFP增长。

表4 2001-2017年整体和分组样本系统GMM方法回归结果

注:L1代表1阶滞后项;①②③代表变量系数在10%、5%和1%水平上显著;[]内为统计量相应的概率值,()内为t统计量,以下各表同。

最后,对于高收入国家来说,金融发展和全要素生产率增长之间存在非常显著的负相关关系。由于高收入国家国民财富和生产率已经达到较高水平,金融业和服务业高度发达,信贷规模过大势必意味着大量资本和劳动力流入到金融领域,这会造成制造业等实体经济萎缩,进而使得国家创新能力下降,经济结构严重扭曲,最终导致经济发展的不可持续性。

分组回归中其他变量的回归结果表明,对于低收入和中等收入国家,单纯提高就业程度和资本投入不能促进TFP增长,这说明要素投入驱动的经济增长方式是低效率的。而提高贸易开放程度,加大贸易份额则可以促进TFP增长,说明中低收入国家可以通过进口先进的技术,出口本国的比较优势产品,最终提高本国的生产能力和生产效率以促进经济长期稳定增长。此外,无论对于哪个收入阶层的国家,通货膨胀都不利于TFP增长,因此在经济运行中要把管理通货膨胀放在重要位置。

(三)稳健性检验

1.替换变量。为保证回归结果的稳健性,我们选择替换变量的方式进行稳健性检验,将国内私营部门信贷与GDP的比值替换为金融部门提供的国内信贷与GDP的比值,重新构建模型并采用上述方式,分别对整体数据以及按人均收入水平分组的数据进行系统GMM回归,回归结果如表5所示。

从各表的结果来看,回归结果与前文的回归结果近似,所有系数均没有发生方向性的变化,可以得出与前文十分相似的结论,在此不再赘述,这同时也可以说明我们构建的模型以及得到的结果是比较稳健的。

表5 替换变量稳健性检验

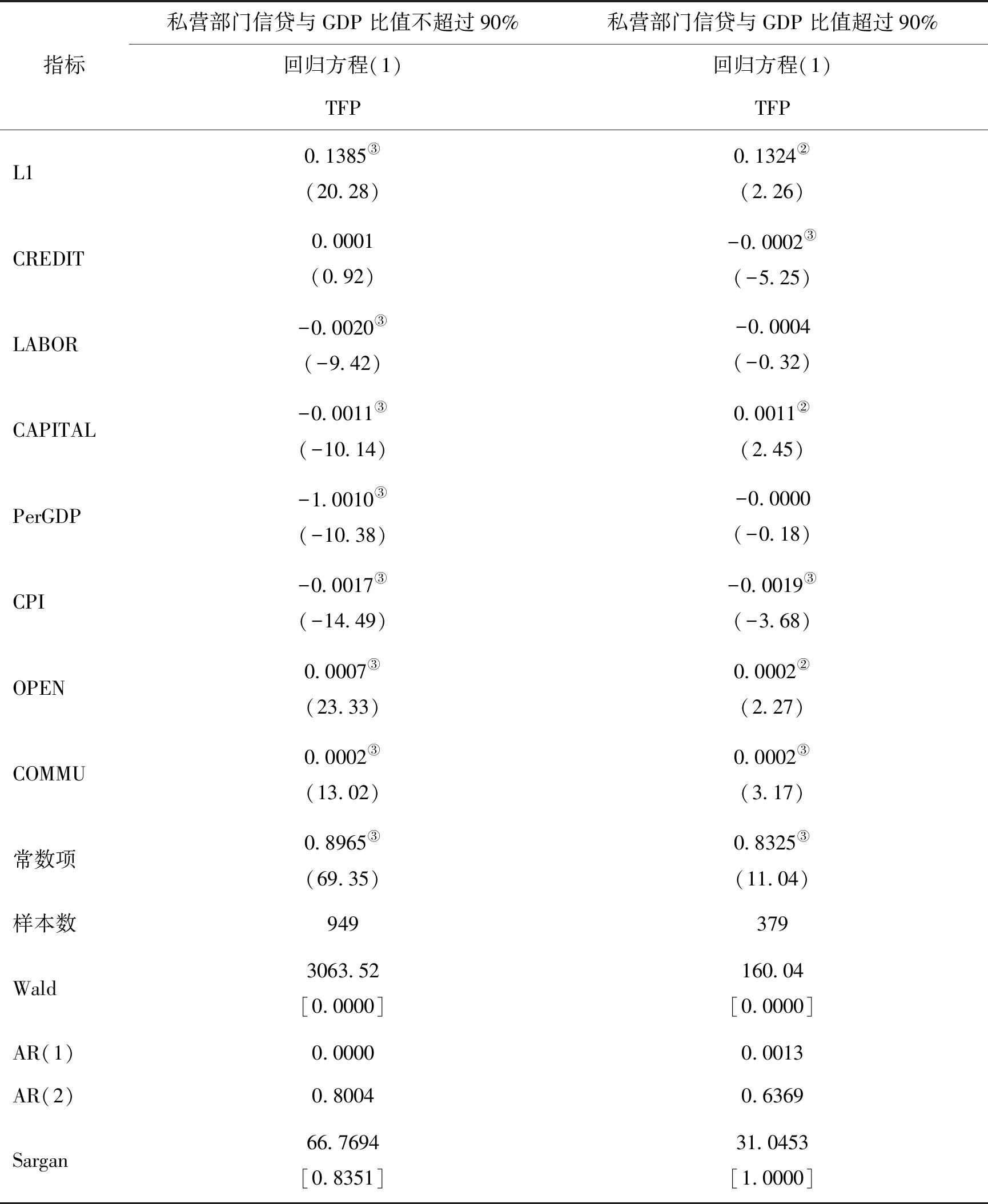

表6 按金融发展水平分组稳健性检验

2.按信贷规模分组。根据Arcand等(2015)[22]的测算,当私营部门信贷超过GDP的90%时,金融将开始对产出产生负面影响。因此,我们将样本按照私营部门信贷与GDP的比值是否超过90%为标准分组,回归方法依然选用系统GMM,回归结果如表6所示。根据表6的结果可以看出,当私营部门信贷与GDP 的比值较小时,其对全要素生产率增长无显著负向影响;而当信贷规模过大时,则对TFP增长率存在显著负向影响,回归结果说明,当金融发展程度较低时,其对TFP增长率无影响,而金融发展程度过高则不利于TFP增长,因此,我们前文得出的结论是比较稳健有说服力的。

五、结论与政策建议

(一)结论

使用88个国家2001-2017年年度数据作为样本建立动态面板模型,采用系统GMM方法进行实证分析,研究了金融发展对全要素生产率增长率的影响。实证结果表明,金融发展对TFP增长率有显著负向影响。此外,由于不同经济发展水平国家宏观经济变量存在较大的差异,本文又进一步按照世界银行的标准对样本进行分组,分别对低收入国家、中等收入国家和高收入国家金融发展与TFP增长率之间的关系进行回归分析,结果表明对于收入水平不同的国家来说,金融发展对TFP增长的影响有明显差异。首先,低收入国家多为农业主导、资源型或者产业结构单一的国家,金融发展程度低,因此金融发展对劳动力配置和全要素生产率增长没有明显的影响。其次,对于中等收入国家来说,由于金融体系尚未完善,经济结构不合理,金融过度膨胀对TFP增长有一定的负向影响,但这种负向影响不十分显著。最后,高收入国家的金融过度意味着大量资本和劳动力流入到金融领域,挤出制造业等实体经济,造成产业空心化,对TFP增长起到较为明显的负向作用。

(二)政策建议

改革开放以来,我国长期依靠要素投入拉动经济增长,加上2008年金融危机后我国“四万亿”计划的刺激,造成我国经济结构不合理,货币超发严重,社会融资规模和杠杆率偏高。在我国经济增长方式转换和经济体制改革的关键时期,通过实证分析各国金融发展与TFP增长率之间的关系,总结其他国家的经验教训,对我国实际情况有较强的现实意义。为避免陷入“中等收入陷阱”和受到“金融诅咒”的威胁,我国应采取以下措施:

1.制定政策实现金融服务于实体经济发展。实体经济是经济发展的坚实基础,是一国经济的立身之本。金融发展与实体经济相匹配才能既促进实体经济发展,又可以防范“资金空转”带来的金融风险。党的十九大报告中,习近平总书记也提出要“深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力。”目前,我国金融业和虚拟经济发展迅速,造成金融资源错配现象较为突出,大量信贷流入利润高、资金周转快的行业,造成民营制造业企业尤其是中小企业融资较难,这显然不利于企业产业升级和创新。因此,政府和银保监会应该推出相应政策鼓励银行扶持制造业企业,推进发展普惠金融、科技金融、绿色金融和消费金融,特别是针对高端制造业、中小微企业和“三农”产业的各种优惠贷款政策,引导金融回归本源服务实体经济。

2.进一步推进去杠杆政策。2008年金融危机爆发后,受到我国经济增速放缓、“四万亿”投资计划的刺激和国际资本流入的多重因素影响,加之企业过去的生产和发展以产量增加和规模扩张为主,信贷交叉担保、融资链条复杂,造成企业杠杆率过高,这加剧了我国金融系统的风险。因此,要通过多种改革措施逐步降低国民经济各部门的债务规模和比例,在此背景下,我国陆续出台了国企混改、债转股、财政部23号文、资管新规、房地产调控等一系列去杠杆政策,着力化解政府、金融、企业等多领域杠杆风险,并取得一定的效果。政府也应对有发展前景但杠杆率较高的企业提供一定的优惠政策,如适当延期或减轻利息负担、以及税收优惠等。此外,要继续稳健的货币政策,为去杠杆提供适宜的金融环境和宏观经济环境。

3.就业引导。随着金融行业的蓬勃发展,金融部门利润和金融从业人员收入高于其他部门,使得金融经济产业处于整个社会产业链的最上游,在整个社会中起到了稀缺资源分配的关键性作用,造成劳动力流向金融行业,而大量高素质人才涌入金融部门势必对我国经济结构产生不利影响。此外,金融部门“就业热”也带动了金融专业“入学热”,近年来,大量高分考生热衷选择财经类院校和与金融相关的专业,这使得从人才培养链的上游深化了金融行业对于人才的攫取程度,导致未来的人力资本结构呈现出向金融行业倾斜的特点,也就使得其他产业人才流失的危害将在未来更长一段时间内持续显现。因此,应对招生就业进行政策引导,鼓励人才进入制造业企业,加大对从事制造业工作人员的物质奖励,如提高技术工人的工资水平和福利待遇,对理工科专业的学生设置奖学金等。

4.监管影子银行业务。关于“影子银行”业务至今没有明确的定义,有学者认为中国的“影子银行”主要包含两部分:一部分是银行业内不受监管的证券化活动,以及委托贷款、小额贷款公司、担保公司、信托公司、财务公司和金融租赁公司等进行的“储蓄转投资”业务;另一部分则为不受监管的民间金融,主要包括地下钱庄、民间借贷、典当行等。由于之前影子银行业务具有流动性高和不受监管的特点,导致大量资本进入房地产、过剩产能行业和政府融资平台,刺激了地产泡沫和产能过剩,推高了地方政府债务。这不仅不利于我国供给侧改革的推进,也加剧了金融体系的流动性风险和信用风险,如果不加以监管控制极易演变成整个金融体系的系统性风险。因此,我国应出台相应法规政策,全面监管影子银行业务,将其控制在合理的规模,并引导其发挥服务实体经济的职能。

5.完善资本市场,提高企业直接融资比例。据统计,发达国家企业直接融资占比的平均值为55%,而当前我国直接融资占比仅为3%-5%,直接融资规模过小,资本市场在国民经济中的作用远没有发挥出来。因此,要进一步完善资本市场职能,提高企业直接融资比重,深化创业板、新三板改革,促进包括股票、债券、场外直接融资以及股权交易中心在内的多层次市场发展,把直接融资特别是股权融资放在突出位置。同时,帮助企业优化融资结构、降低融资成本、化解债务风险,引导社会资本投入优质企业。此外,还要支持创业投资,大力发展天使投资、创业投资等风险投资,通过加大供给与实体经济有效需求对接,提供针对性强、附加值高的金融服务。