从皴法一途观察文伯仁山水画鉴别特征

陈祥宇

摘 要:文伯仁是吴门画派和文氏一脉的重要组成人员,与明四家之一——文徵明系叔侄关系。在目前的文献研究中,关于文伯仁山水画技法方面的文献和著作不够全面,大多数研究零散,对于文伯仁的皴法更没有明确的著作书籍来探究,尤其对于文伯仁山水画的真伪鉴定较为困难,文献匮乏。本文集中在文伯仁山水绘画皴法一途,探索文伯仁山水画中皴法类型的多样性,分化类型,究其师学,廓清各种皴法的使用对象及其个性特征,从皴法的技艺特征窥其山水画鉴别路径,尝试分析研究以往鉴定结果。

关键词:文伯仁;山水画;皴法

中图分类号:J206 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2020)02-0134-03

文伯仁是明代画家,字承德,号五峰,成年后主要生活在明世宗与穆宗时期,文氏擅于学习前人绘画气息与皴法笔意,关于文伯仁的介绍有书录记载:“文伯仁(1502~1575年),文征明之侄,擅长山水、人物,承文征明衣钵,并参以王蒙之法……”。

文氏除了继承叔父文徵明的衣钵外,还效仿王蒙,学习三赵(赵令穰,赵伯驹,赵孟頫)等前贤体格,文氏对赵令穰与赵伯驹的仿学,绘出了以青绿工笔山水见长的一系列作品,但这一类作品大多以青绿重彩设色,细笔勾勒山石树木轮廓,并无具体明确的皴法用笔。“皴”是用来以表现从山石山麓至树木纹理的绘画处理手法,石涛在《画语录》中说“笔之于皴,开面也”,“山之为形万状,则其开面非一端”,尤可知,“皴”法这一技法,实则是为更准确、切实地表现山石质地、地理地貌环境的方法。在文伯仁的山水绘画中,因表现对象不同,其呈现的皴法风貌具有多样化,对于不同技法的表现与应用呈现了多种分类。

一、 文伯仁的山水绘画皴法分化

(一)以继承家学、参王蒙之法的山水画皴法使用 文伯仁山水绘画总体呈繁、简两种极致面貌,这两种面貌也形成了皴法的不同使用,其一生主要的师法传学风格方面大致分为两类,第一类是效其叔父文徵明细笔山水画,画面高古简洁,极具文人气象。文伯仁家学博厚,文学根基较深,早年受苏州当地与文征明影响,与吴中人交往密切,山水绘画作品颇有文人的雅致之趣。如《泛太湖图》(如图1所示),畫面呈现出平远的构图,清疏的布局,雅洁的笔墨,绘出文人墨客的淡雅意趣,在其皴法的使用上,山石以披麻皴为根基,干笔勾皴,层层叠加,繁而不乱,细密有劲;第二类是在文派文人山水的基础上,融合“元四家”王蒙笔意,画面繁杂细密,山石皴法变化复杂多样,有披麻、牛毛、解锁等皴法形式出现。如《松冈竹坞图轴》,以披麻皴、牛毛皴为主要山石肌理表现方式,此作品皴法用笔轻松飘动,皴法笔力较大,且皴笔宽厚绵长,墨色浓淡夹杂而用,层层叠加编织,密而透气,细节布置繁琐。此作品成画于文氏62岁之时,为嘉靖甲子年(1564年),是文伯仁晚期绘画作品中采学王蒙的佳作。明代蓝瑛、清谢彬在合辑的书卷——《绘宝鉴续篡》中写道:“文伯仁……每效王叔明笔法,得俨然之意”。可见,文伯仁在极力效仿传承王蒙之法,无论是从构图还是皴法细密一途,应用更加广泛。

(二)取米氏点皴的山水绘画

除了对文伯仁众说纷纭的两大擅学的风格面貌外,文伯仁还上探唐、五代之风至宋元各大家皴法笔意,明代詹景凤在《詹氏性理小辨》中所记:“山水得王黄鹤之趣为多,而法小米者次之。用笔秀丽而意致冲远,工已深矣,道已通矣。然独水墨为佳……”。

如文氏《青溪放棹》一图,山头用笔湿润,取用米点横皴,描绘云山缭绕之景致,极具米家之神韵,对比南宋米友仁的《好山无数图》(如图2所示),画面气息极具相似。但与米氏云山有所不同的是,米氏所用点皴更加厚重,浓淡变化丰富,远处山顶虚实处理得当,用笔时以点当面;而文氏所用点皴,似是以竖笔点苔的方式点染山顶,用笔精细有力,树木结构修长,也是在取学中转换了米家皴法风格样貌。

(三)呈现卷云面貌的山水绘画

在文伯仁的山水绘画作品中,在其皴法的使用上还常见卷云皴,尤见于《深山古寺图》。卷云以用笔多曲,呈环状向中心环,因其状似空中云头而成名,此类皴法虽以郭熙闻名,但在文氏此作品中却不见郭熙等宋画的画面气息,而是单纯地使用了“卷云”这一皴法用于刻画山肋转折处,且卷云绘画方式同牛毛皴的画法一样,层层相叠,卷云与披麻皴的结合使用皴出山中的繁茂景象。此画完成于嘉靖甲寅年(1554年),此时文伯仁时年52,文氏虽擅摹古学习,但这时他的个人绘画风格也已成型,虽一贯承袭了王蒙与文征明的特色,但在卷云皴的绘画使用中比较灵活,没有刻板教条式地模仿这一皴法,依然用自己擅长使用的墨色与用笔,与其早年学习王蒙、文征明笔意相结合。

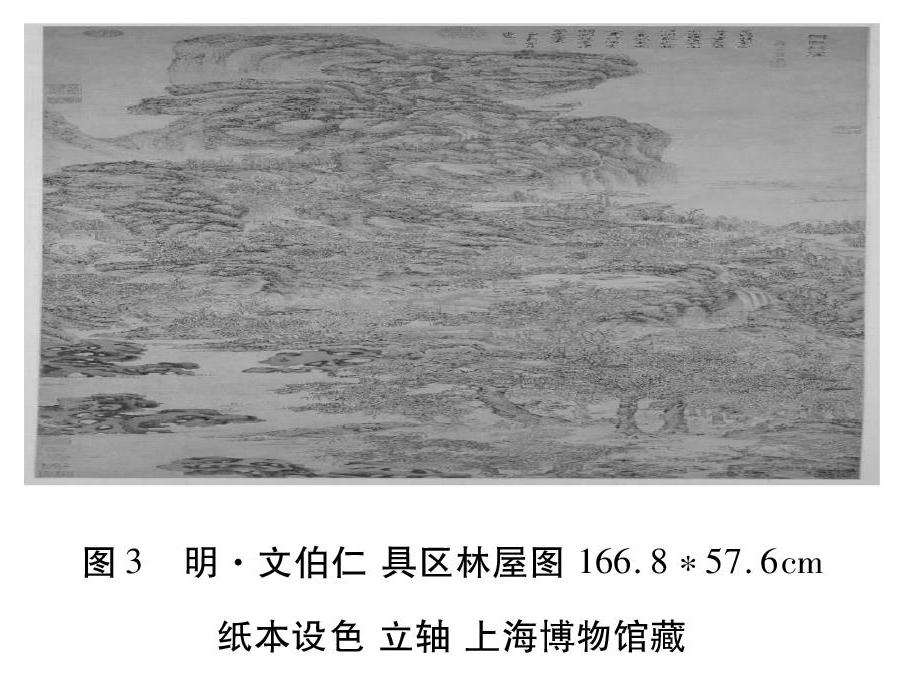

二、从文氏皴法用笔窥《具区林屋图》真伪辨识 通过对文伯仁皴法技法的分类和对其用笔的分析,笔者想在此基础上通过利用其皴法的技艺特征来窥探文氏山水画的鉴别路径。目前对于文伯仁山水画真伪鉴别的书目文献较少,鉴定较为困难,目前有台北师范大学美术系罗青教授的《“具区林屋”探案》与《文伯仁:具区林屋图溪山仙馆图真伪大探案》两篇文章作出了比较清晰地质疑。

在文中,罗青将所传文伯仁的《具区林屋图》与《溪山仙馆图》两个主题、四个版本的绘画相提并论,因为他认为这四幅文伯仁画作的内容结构布局几乎一样。提取了鉴《具区林屋图》的内容,罗青教授分别介绍分析了以他本人购藏于台湾故宫博物馆的“具区林屋图”(以下随罗教授文中所用简称“台具”)与上海博物馆所藏的“具区林屋图”(简称“上具”),他在文中细致分析了文伯仁效仿王蒙所绘《具区林屋图》的“5层、19景、17人”的形态、布局与结构,仔细甄别这两幅同出自文伯仁之手的《具区林屋图》,并参照王蒙所绘的原画,随后指出“上具”第三层无僧人,竹林刻画之简,没有刻画“林屋山洞”,无年款等几处缺点。此外,他还认为此作品用笔也和当时文伯仁所追随的理念有很大不同,从而以此判断此画的真伪,而他所收藏的“台具”较有说服力。笔者通过对上博所藏的《具区林屋图》进行研究,通过皴法一途观察文伯仁此画的鉴别路径。

上海博物馆所藏《具区林屋图》(如图3所示)是弘一斋藏明代作品,经乾隆内府收藏,后捐贈给上博。罗青教授认为一般有乾隆题字的书画可能会存在问题,且此画无年款从而含糊过关,也从画面刻画细节等方面推断此作品具有“伪品”嫌疑。而笔者认为,乾隆好收藏,经他题字盖印的书画自古居多,文伯仁《松冈竹坞图》中也有乾隆题字,罗青教授单从这一点对“上具”进行质疑,笔者认为具有主观能动性,不能构成权威鉴定方式。

首先,从文氏的皴法程式来看,文伯仁作品大多以披麻、牛毛为最,虽承继了王蒙画风,但他本人用笔时有自己的特点,披麻多而不乱,皴法排列较为规整,无燥气。上博所藏的此幅作品,皴法用笔规整,没有火气,是符合文氏用笔的;其次,在画面第一、二层的太湖石,均以勾勒渲染完成,无皴擦,这无疑也符合文人山水画的路径。但是细看笔墨,太湖石的处理太过于整洁干净,文氏虽是文人山水画后继者,但同他其他画面极简的作品作一对比,即使画面内容再少,他所画山石结构处也是有皴法内容的,或以短披麻,或以中侧锋皴擦一带而过,却没有光滑的处理手法。再假设文氏当时作此画时期待极大,绘时小心翼翼,但是以他的性格气韵,也是不会以如此光滑似镜面的处理手法表现;最后,笔者还认为此画山头山麓位置的皴笔太过于细密规整。由于此幅作品无年款,如果按照罗青所藏的“台具”的年款来看,此作品是嘉靖三十四年(1555年),也就是文伯仁54岁所画,仅在“四万山水图”四年后。对比相近时期的作品,文氏虽以用笔细密为大家所知,但是他所用的每一笔都具有厚度,“笔力清劲,布景奇兀”[5],细而力道足,且用笔放松。然而“上具”中的用笔着实太过于小心,皴笔极细且缺少浑厚之感,或许是仿者自身绘画能力欠佳,达不到文氏用笔所在高度与宽度,过于寻求形似王蒙文笔而忽视了文氏自身的气质特点。

三、结 语

文伯仁的作品被誉为吴门画派的“后承家学”之作,他擅于学习前人诸家技法,皴法使用具有多样性,虽大多数画面清晰可见其文氏一脉的家风及王蒙的绘画特征,但是也逐渐融合了自身的绘画特点,自成一家。文氏以卖画为生,他的作品对晚明的绘画市场造成了一定的影响,且受到诸多收藏家的青睐,自有伪造作品者。然对于文伯仁具有争议的作品之一——《具区林屋图》进行研究,从其皴法的技艺特征与他相近时期的作品参见对照,即可端倪一二。对于文伯仁的绘画鉴定,还需继续仔细整合,而通过对此人山水绘画的研究,也大胆揣测其在历史上的绘画地位,或可再上一层。

参考文献:

[1] 潘瑞.文伯仁的绘画艺术[J].美与时代(中),2018(5):61-62.

[2] 曾莉.历代《万壑松风图》赏析[J].大众文艺,2011(15):129-130.

[3] 周安庆.明代画家文伯仁及其《金陵十八景图》册页赏析[J].收藏界,2011(5):101-105.

[4] 张静淼.《水竹居图》与倪瓒早期山水画论[J].中国国家博物馆馆刊,2019(3):96-106.

[5] 潘瑞.文伯仁山水画研究[D].渤海大学研究生院,2018.

[6] 单国强.中国绘画断代史:明代绘画[M].西安:人民美术出版社,2004.

[7] 于字澜.《画史丛书》第二册[M].上海:上海人民美术出版社,1963.

[8] 艾丽斯R·M·赫兰德,石莉,陈传席.中国画家与赞助人(七)——文嘉和苏州的文人(一五五○-一五八○)[J].荣宝斋,2004(5):230-238.

[9] 任道斌.仇英与吴中文人[J].中国书画,2015(8):4-9.

[10] 刘九庵.吴门画家之别号图及鉴别举例[J].故宫博物馆院刊,1990(3):54-61.

[11] 罗青.“具区林屋”探索[J].中国书画,2005(6):32-37.

[12] 罗青.文伯仁:《具区林屋图》《溪山仙馆图》真伪大探案[J].收藏界,2011(1):88-91.

[责任编辑:杨楚珺]