疫情之下如何避免引发信息焦虑

2020-03-16 03:20任冠青

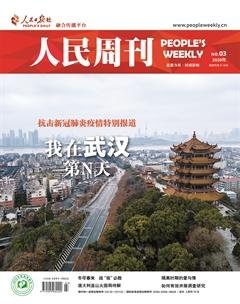

人民周刊 2020年3期

任冠青

随着疫情的不断发展,社会上产生了一些“怪现状”:一些人看似宅在家里、微信步数不足三位数,在网络上“抢”口罩却很活跃;“中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒”的报道一刊发,连双黄莲蓉月饼都卖脱销……对于这些“怪现状”,人们可以一笑了之。但是,若细究下去,就会发现它们反映出不容忽视的信息焦虑。

正如不少人所说的,若是对疫情报道不足,公众自然会感到不安;可是,若信息过载,人们同样会产生一种信息焦虑。因此,如何通过专业的媒体操作,既满足公众的信息需求,为保护公共安全添砖加瓦,又避免反应过度,造成社会不安和恐慌,是一个重要的议题。

在某种程度上,媒体为了传播效果,通常都希望获得一种“确定性”,比如,确定某种药物有效、确定“拐点”何时到来等,这样的“重磅”报道自然也会迎来更多点击率。但是,一些报道引发的连锁反应,也让我们看到:不加辨别地去追求“确定性”,并不是抚平受众焦虑的办法,反而会进一步让人们产生不安,并影响媒体的公信力。

其实,如何做好突发卫生事件的专业报道,历史上已经有过不少经验。比如,关于病毒的命名,在给埃博拉病毒命名时,就考虑到了防止污名化的问题,因此并未涉及村庄名称,而是以当地一条河流的名字命名的。在此次疫情報道中,媒体也应当关注这些大众未必注意而十分重要的议题,避免因为疏忽而带来误导。

此次疫情不仅是一场关于公共健康的危机,也是关于信息安全感的考验。诚然,在引发公众关注与避免信息焦虑之间,媒体并不能简单用AI一键设定。只有通过专业的操作、对规范的把握和对不同社会群体的关照,才能从各个层面真正缓解人们的信息焦虑。

猜你喜欢

社会科学战线(2022年7期)2022-08-26

法律方法(2022年1期)2022-07-21

社会科学战线(2022年3期)2022-06-15

中学生数理化(高中版.高考理化)(2021年2期)2021-03-19

甘肃教育(2020年18期)2020-10-28

科技传播(2019年24期)2019-06-15

东方女性(2018年3期)2018-04-16

社会科学(2016年6期)2016-06-15

机电信息(2015年8期)2015-02-27

语文教学与研究(2014年10期)2014-02-28