肠道菌群是经脉联系功能物质基础的假设与悖论

徐天成 (南京中医药大学,江苏 南京 210029)

近期热门的肠道菌群研究,既丰富了人类对微生物调控人体功能的认知,又论证了脑—肠、肝—肠等相邻或远端器官借助肠道菌群产生的联系。现代医学经历了以机械论分解人体而认识其功能的过程,将事件分解为线性因果链,将生物过程还原为从无生命自然界获知的规律[1]。而以中医的观点看待肠道菌群研究可发现,现代医学正采用整体思维的模式,用联系的方法研究曾被分割而孤立的生命现象,肠道菌群构建的微生态系统,可能是经脉联系功能的物质基础之一。

1 从尸体解剖到活体研究

“人以胃气为本”,针灸亦能调节肠道菌群与微生态平衡[2-3], 而肺经“起于大肠,还循胃口”,中焦为水谷精微化生之源,又十二经起于肺经,则有经脉起于中焦的观点,更反映了历代医家对“肠道菌群”的关注。自然包含了某些原型模式和对称,它们不以明显物质概念存在于世,而存在于物质世界的各种动态运动中[4]。经脉学说是古人对其发现的人体特定部位间纵向关联现象的一种直观解释,所谓“脉”或“络”,是古人对针灸作用途径,即特定刺激部位与效应部位间联系路径的基本假设[5]。长期以来,经脉的解剖学实质研究未取得公认成果,或许与过度关注“静态”研究(尸体而非活体)有关。仅在活体中才呈现的功能则难以体现。

体内菌群构成的微生态系统,正是一种仅存于“动态”条件的物质实体,虽未表现出典型的“循行路径”,但从“纵向联系”的角度,不失为对经脉理论的一种现代化阐释,举例如下。

2 肠道菌群与远端器官的通讯及蕴含的经脉联系

经脉不能被定义为具体的循行线路,历代铜人绘制的体表经脉循行线,可指示人体纵向联系,而非强调“循行线”的物质实质。肠道菌群研究恰恰把握了经脉联系功能的某些特性,即强调由菌群作用形成的远端器官间的联系,这种联系不通过具体的“线”而通过影响脑肠肽等物质的表达以“非线状”形式实现,这似乎更接近古人使用经脉联系人体的初衷。

过去,处理生物系统的惟一手段是试图将各部分间的相互作用减为最小,常丧失了真正的关注点[6]。而基因组学、蛋白质组学等现代技术,使研究者得以从宏观角度定量分析生物大数据,得出更理性的结论。

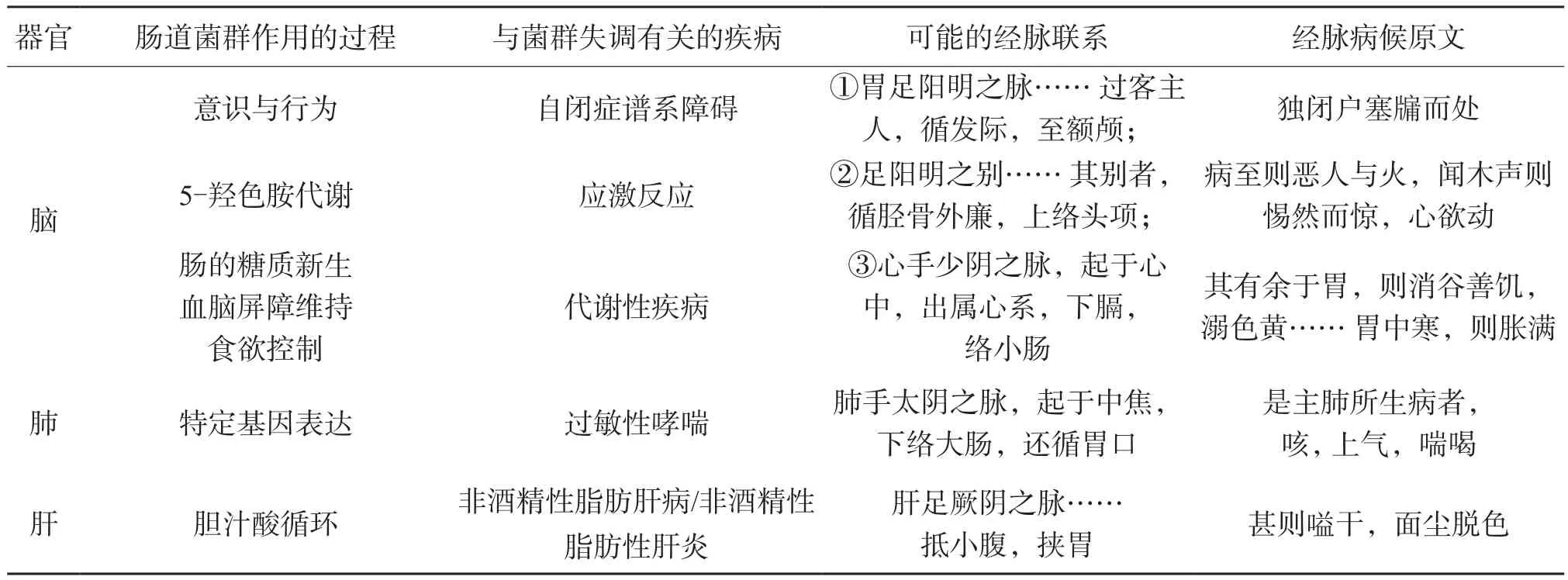

心理病理及/或脑—肠反馈心理上压力的反应是肠易激综合征的病理生理基础[7],人类肠道菌群所构成的微生态系统,其代谢物与远端的器官进行通讯,密切联系肠道菌群与免疫、内分泌系统,形成多个类似脑—肠轴的调节子系统(表1)[8]。

表1 肠道菌群与器官的联系及其对健康与疾病的影响

表1列出了肠道菌群参与具体生理病理过程导致疾病与经脉的可能联系。古人没有发现“肠道菌群”,但仅将其理解为脾胃的消化功能或许不全面,消化只是肠道菌群参与的一项功能,而因此产生的复杂内分泌变化影响到了脑、肺、肝等多个脏器,先人无法认识菌群作用,只能把与脾、胃、肠(这里的概念不一定只是解剖器官)引发的其他脏器的生理病理变化记录下来。如表1中关于类似自闭症症状“独闭户塞牖而处”的记载,与现代研究发现自闭症儿童右侧额下回、左侧额中回、右侧颞下回异常的事实[9]可能存在联系,而古人则可能将其概括成了“胃足阳明之脉……过客主人,循发际,至额颅”的经脉联系。按体表循行线诚然找不到对应的解剖结构,而古人借助朴素的观察和归纳说明脏器之间因疾病产生的联系,并衍生出治疗措施且在实践中反复修正和完善形成理论。今人若拘泥于所谓的“经脉线”而忽视其更重要的“说明联系”作用,则使众多研究误入歧途。而脑肠间的经脉联系可作为寻求脑肠轴物质基础的线索,肠道菌群很可能是其中之一。

3 具体例证:脑肠联系的肠道菌群基础

经脉理论借助胃经、心经联系肠与脑(或肠与心)用连线的方式描述脑与肠的关联性,现代医学则使用脑肠肽等物质进一步建立了脑肠联系的物质通路。

胚胎发生中,胃肠道肽类分泌细胞与脑内肽类神经元共同起源于神经外胚层。P物质是最早在脑和肠同时发现的神经肽,也成为了构建脑肠联系的最初线索之一[10]。消化道壁内分布丰富的神经元构成肠神经系统称肠脑,独立调节消化道功能[11-12],为免疫、神经、内分泌、肠道菌群信息传导通路(表2)。

表2 肠道菌群与脑联系的已知通路

4 关联性并非因果性:构建完美理论的悖论

4.1 完善解释一切生命现象的理论并不存在

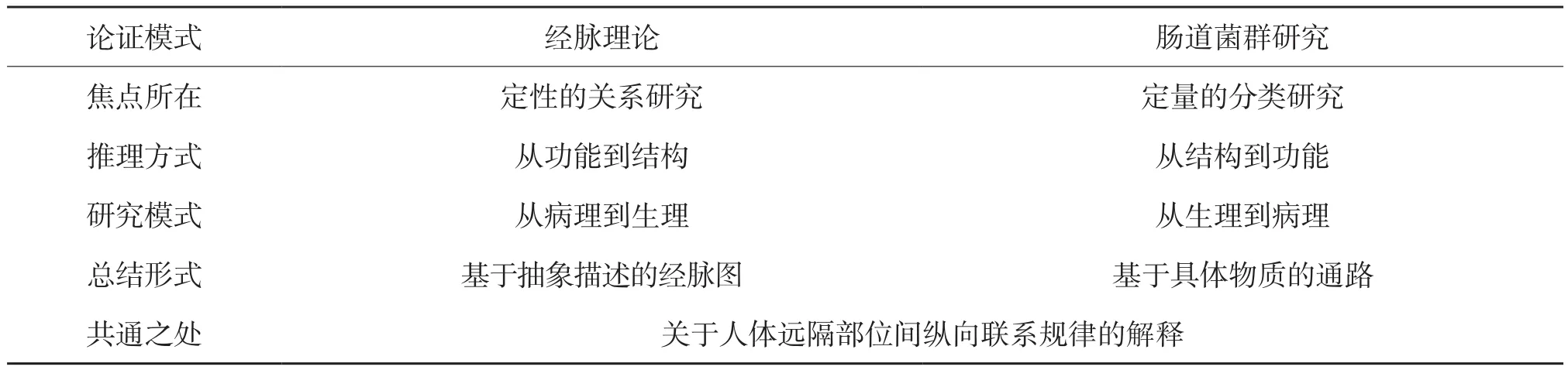

人们很自然地认为,想了解一个复杂系统,必须构建一个包含我们对该系统所知的一切模型。无论这个过程看上去多么合理,在生物学中它一再被证明是徒劳的。首先,人们最终完成的模型太复杂,无法被人理解。模型的意义是简化,而非混淆。此外,若构造了一个足够复杂的模型,可通过调整参数,让它做它所喜欢的任何事情:一个模型,若可预测一切,相当于它什么都不能预测[22]。经脉系统作为针灸乃至中医的核心理论之一,在其不断发展完善的过程中集成了所处历史时期的临床成果,但也出现了为追求理论的完美而衍生的无意义内容,以至于形成“经脉可联系和解释一切病候”的误区。类似的是,因论证模式(表3)相似,肠道菌群的研究也有类似发展趋势,即希望借助肠道菌群研究解释几乎全部的人体生命规律。而经脉理论和肠道菌群研究最终得出的各类远端器官联系通路,都是人们对生命现象系统分析后抽象出的模型,而后者,即使建立在现代科学的基础上,亦存在不完善之处。

表3 经脉理论与肠道菌群研究的论证模式[5]198

4.2 关联性并非因果性

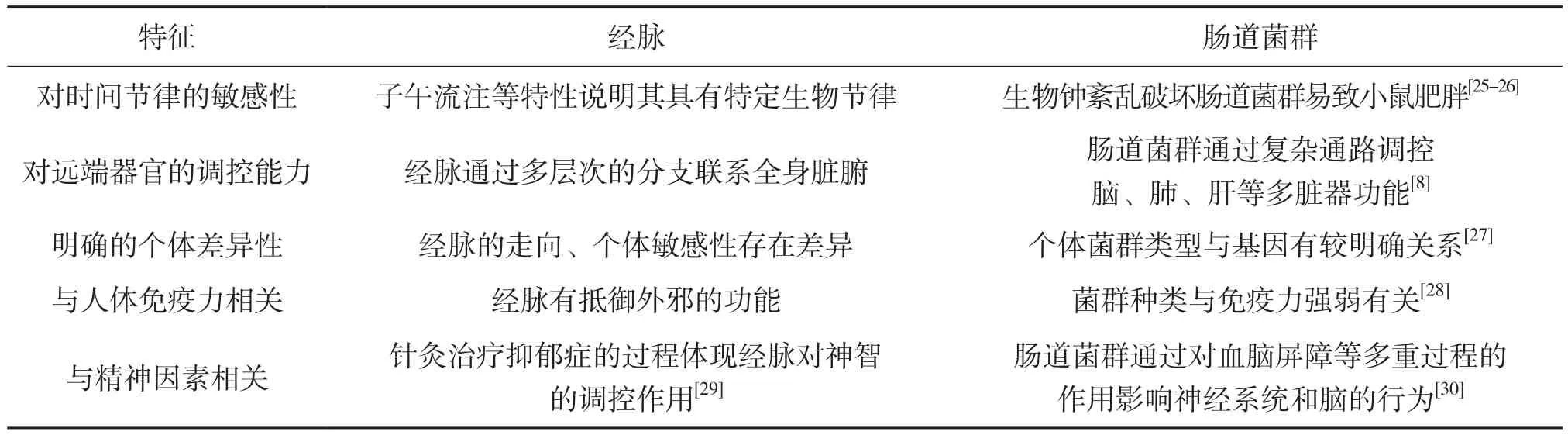

不确定性法则说明,我们无法确定观察到的约束应归因于系统还是归因于环境[23],在实际研究中,我们很难将研究对象完全独立于所处的系统或环境。研究经脉联系时,孤立地看待某条经脉,与在菌群研究中特异性地研究单一种类微生物的方法都是不可取的。正如单个神经元不能“看见”“推理”或“记忆”,但大脑却具有这些能力,按复杂系统的探究方式,在每一系统水平都有其自身的功能特征,它们是不能被还原为较低层次的功能特征的[24]。各部件间的持久关系构成了整体的特征,它有别于各部件的特征。现代医学的菌群研究在对近现代生物学知识集大成的过程中,或许认识到了机械论导致的阻碍,但又不会出现经脉理论形成过程中因解剖和分子生物学知识匮乏所致的认识盲区,促使现代医学的“整体思维”得到加强,而其发展速度则是现代中医望尘莫及的。但仔细对比肠道菌群研究和经脉理论研究的共性(表4)可发现,为了完善而完善的理论,都可能存在误区。

表4 经脉与肠道菌群的相似性

研究指出运动对于保持肠道菌群多样性大有裨益[31],而该文的实验组是橄榄球运动员,对照组是老年人,事实上,运动员与土壤的频繁接触和特殊的饮食结构才是其肠道菌群多样性的根源[32]。所以,健康状况与肠道菌群多样性的关联不能被视为确定性的因果关系,深入而完善的机制研究是必须的。

在科学的解释原则中,最为有力的是因果性原则[33]。交互过程与层次结构相分离,逻辑关联出现了[34],但最终获得的理论只能代表部分真相。任何研究都有其局限性,肠道菌群研究虽通过整合多学科研究成果揭示广义生命规律,但更多的,仍是在说明事物间的联系,而这种联系并不一定都具有确凿的因果关系。已给我们带来对具体现象作详细分析的知识虽可被一般理论所抵消,但不能放弃精确性,而要把详细的研究成果融入抵消的结构中去,使得用特殊分析产生的孤立事实的真实含义更加清晰[35]。肠道菌群研究为寻找经脉联系功能的物质基础提供了一种思路,也为相关科学研究提供了避免以偏概全误区的警示。而在科学发展的过程中,我们得以预见东西方思维最终的交叉融合。