深化跨境语言研究的五个理论问题

戴庆厦

(云南师范大学 汉藏语研究院,云南·昆明 650500;中央民族大学 中国少数民族语言文学学院,北京 100081)

我国的跨境语言研究,如果从1993年12月出版的《跨境语言研究》专著算起,到现在已有25个年头了。如今,跨境语言研究在“一带一路”研究的带动下,不断取得了新的进展。因此,回顾、分析、梳理25年来我国跨境语言研究的历程及经验,对今后更好地开展跨境语言研究、做好语言学学科的建设,是十分必要的。

25年来,特别是近10多年来,我连续做了一些跨境语言的个案研究和理论研究,有了一些体会。本文主要依据我个人的经历,谈谈当前跨境语言研究必须处理好的五个理论问题。

一、从社会发展分析跨境语言研究的历程

怎样评论跨境语言研究的成绩及不足?我认为,应从社会发展分析跨境语言研究的历程。因为跨境语言是个社会问题,其研究是受社会发展制约的。

我国是一个跨境语言较多的国家。56个民族中有32个民族是跨境民族,他们使用的语言都是跨境语言。所以主要跨境语言研究,必然就成为我国语言研究的一个组成部分。25年来,我们能够看到这样一条规律:跨境语言研究的兴起和发展,是与社会的发展、进步密切相关,甚至是同步的。

我为什么会对跨境语言研究有兴趣呢?因为我所研究的语言如景颇语、哈尼语等都是跨境语言。早在上世纪50年代中期,我到西南边疆的景颇山寨学习景颇语时,就接触到来自缅甸说景颇语的景颇人,就对他们说的缅甸景颇语产生了兴趣。上世纪60年代在中越边界的绿春县调查哈尼语时,还接触到从越南来的哈尼人和苦聪人,我很有兴趣地记录了他们的语言,并与国内的语言进行了比较,看到一些有趣的现象。这些早期的经历,使我萌生了进行跨境语言研究的念头。可是当时要研究跨境语言,是个敏感的问题,不可能列入语言研究计划。

到了上世纪90年代,我国实行了改革开放的方针、政策,有了研究国外语言文化的气候和条件。于是,笔者组织了中央民族大学的一些教师做跨境语言研究,要求每位提供一篇自己所熟悉的跨境语言稿子,并把大家写的稿子编成了《跨境语言研究》一书,在经费困难的条件下,1993年由中央民族大学出版社出版。没想到,这部小书竟成为我国第一部跨境语言研究专著。在这本书里,笔者对跨境语言的概念、类型研究的理论意义和语用价值等进行了初步的探讨,这些认识成为我后来继续研究跨境语言的基础。

到了2006年,由教育部牵头的中央民族大学“985”创新基地启动。我们感到大力开展跨境语言研究的时机已到,果断地把跨境语言研究列入重点研究项目。2011年,我们申报的《中国跨境语言研究》获得了国家语委“十二五”重大项目立项研究。经过几年的努力,已于2015年10月21日结项。课题组共完成了11部跨境语言研究专著,大都由中国社会科学出版社出版。有《泰国万尾乡阿卡族及其语言使用现状》(2009年)、《泰国阿卡语研究(2009年)、《泰国清莱拉祜族及其语言使用现状》(2010年)、《老挝琅南塔省克木其语言》(2012年)、《泰国优勉 (瑶)族及其语言》(2013年)、《东干语调查研究族及其语言》(2012年)、《河内越语参考语法》(2015年)《哈萨克斯坦维吾尔族及语言》(2016年)、《老挝普内语研究》、(2018年)《中泰跨境苗语对比研究》(2019年)等。通过这些个案的调查研究,我们对跨境语言的认识从朦胧状态升华到初步的感性认识。

2013年11月,北京语言大学成立了“中国周边语言文化协同创新中心”,广泛开展了周边语言文化的调查研究,已取得了显著的成果。我负责的老挝语、西拉语研究已基本完成,除了录音、录像外,还将出版两部著作。此外,各地还开展了一些跨境语言研究,也有新的成果问世。

这一时期除了跨境语言个案研究外,还有不少有关跨境语言的理论研究,如跨境语言概念的定位、理论意义与应用价值、类型划分、和谐与竞争、理论与方法等研究。

由上可见,我国的跨境语言研究的发展紧密地受着社会变化条件的制约,特别是随着改革开放的不断加强而不断有了新的进展。进入新时代,随着“一带一路”国策的实施,以及对外开放方针的加强,跨境语言研究将会有更大的发展。

总之,必须结合我国社会条件的变化看跨境语言研究的特点和进步。

二、跨境语言研究必须有助于增强跨境民族的认同

跨境语言研究是个新课题,其理论意义和应用价值是不容易认识到位的,需要有个不断再认识的过程,特别是在改革开放不断深入的今天,由于社会、经济、文化的发展变化,必须不断深化对跨境语言研究的理论意义和应用价值的再认识。

我从2013年以来连续发表了一些有关跨境语言研究的理论意义和应用价值的论文。如《开展我国跨境语言研究的构想》(载《百色学院学报》2013年第4期)、《跨境语言研究的历史和现状》(载《语言文字应用》2014年第2期)、《我国跨境语言学研究》(载《当代语言学》2016年第2期)、《论跨境语言的和谐与冲突》(载《语言战略研究》2016年总第2期)、《跨境语言调查的方法论问题》(载《华夏文化论坛》,2016年6月)、《宏观把握、微观深入——跨境老挝语调查研究的经验》(载《贵州民族研究》2019年1月)、《跨境语言与国家安全》(载《中国图书评论》,2019年1 月)等。在这些论文中,我初步提出了以下一些观点:

第一,跨境语言研究能为语言的“综合性”研究,包括历史比较语言学、语言类型学、接触语言学、语言关系研究等,提供新的信息和思路。

第二,能为本国语言规划的制定提供借鉴。

第三,能为构建跨境民族、跨境语言的和谐提供咨询。

第四,能为语言研究方法论增添新的内容。

尽管说了这些,但我觉得还未说够。这两年,我又根据跨境语言的实地调查有个新认识:跨境语言研究有助于增强跨境民族的认同,做跨境语言研究要有这个出发点。

在国际关系中,加强跨境相邻民族的认同感,有利于跨境民族的团结,有利于跨境国家的稳定与发展。所以必须在跨境语言研究中,强调研究成果要有助于增强跨境民族的认同,有利于国家之间的团结。

相邻的跨境语言情况不尽相同。如:在分化的时间上,有的长,有的短;在语言差异上;有的大,有的小;在相互接触上,有的多,有的少;在认同上,有的强,有的弱等。所以跨境民族的认同,强弱是不同的。跨境语言研究,必须重视发掘、收集跨境认同的事实,以便有助于使用研究的成果去提高跨境民族对亲缘关系的认识,激发他们对相邻民族的认同关系,达到增强两地群体情感的目的。下面举些实例来说明。

2009年初,我带领一个有17人参加的《泰国万尾乡阿卡族及其语言现状》课题组,到泰国清莱万尾乡阿卡族分布区调查阿卡人的语言生活。这是我们第一次出国做跨境语言调查,没有任何经验,是“摸着石头过河”。2009年1月12日,课题组全体成员抵达乡政府与乡政府领导会面。乡政府几位阿卡族领导热情接待了我们。乡委员长Banjong Mana 向我们介绍了乡里的情况。从介绍中我们感到他们虽然也知道阿卡人与我国哈尼族有关系,但也只是一般的认识。在见面会上,我们课题组的成员白碧波教授(哈尼族)与他们各自念自己的家谱——父子联名制。当念到10代之前,双方家谱的祖先名相同了,这证明10代之前他们是一家人。双方立即高兴地拥抱,感情顿时接近了。这一消息传开后,万尾乡的阿卡人大大提高了与中国哈尼族的认同感。

再举一个例子。中国的景颇族只有14多万人,而缅甸、印度的景颇族约有150万。两国景颇族使用相同的语言和文字,有一定认同感。但两国的景颇族究竟来自何方,过去都不太清楚。近几十年通过景颇语与藏缅语的比较,证明景颇语来自中国的西北部,但这一观点并未得到两国景颇族的普遍共识。2014年2月在瑞丽市召开的“世界景颇人大会”上,景颇族学者朵示拥汤教授在会上做了题为《景颇人根在中国》的报告,反响很大,得到与会各国景颇族代表的赞同。这一认识,对各国景颇族建立认同感起了重要的作用。在这次大会上,举办单位还举行了规模浩大的“目瑙狂欢”,不同国家的景颇人都穿着景颇盛装,男子举着长刀,女子拿着手帕,在目瑙广场上跟随景颇传统歌曲尽情地跳舞,从中领会到两侧跨境民族的深层情感,增强了民族认同感。

2012年1月,我们中央民族大学“985”工程组织了一个有16人参加的“泰国优勉(瑶)族及其语言”课题组,赴泰国北部优勉人居住的地区进行实地调查,亲自感受到泰国优勉人与中国瑶族(勉)的同族/同宗的深厚感情。

泰国优勉人有四万多人,分布在泰国北部的清迈府、清莱府、帕夭府、南邦府、甘烹碧府、难府、帕府、素可泰府、哒府、碧差汶府等九个府,居住分散。在中国的优勉人属于瑶族的一支,称“过山瑶”。泰国的优勉人普遍知道自己来自中国,是明中叶(1819年左右)由广西、云南南迁到泰国、老挝的。至今他们家里还保存有当年用汉文记录的社会、文学抄本。他们的祖先历史上就兼用汉语,汉文曾是优勉人主要的文化载体。至今,泰国的优勉人还传承了历史上与汉族、汉文化的密切关系,有的与当地的汉人通婚,有的到汉族村庄开展经济活动,有的将子女送到汉人居住区学习汉语文。

我们经过调查,归纳出泰国优勉人有四种意识。一是祖国意识。即他们确认泰国是他们的祖国,自觉接受泰国主流文化的影响,已有85%的人能兼用泰语文。二是民族意识。即他们确认自己是泰国的一个少数民族,但他们又有自己的历史、文化、语言等。三是族源意识。即他们确认自己的祖先来自中国,与中国的瑶族优勉人是一个民族。虽然已迁移到泰国有100多年,但两地的优勉语的基本特点还相同,相互间还能通话。而且他们都认为,历史上他们曾广泛受到汉族的影响。四是现代化意义。他们意识到优勉人要与时俱进,建设现代化家园,必须与泰国其他民族一起进行现代化建设。这四种意识已成为泰国优勉人在现代化进程中处理民族发展的奠基理念。我们把这一想法告诉了优勉人父老兄弟,他们都一致同意这一认识。

一般说来,跨境两侧居民由于同一来源的缘由,在长期的历史发展过程中都会出现无数同甘共济的事例,跨境语言研究要努力挖掘这些事例奉献给跨境居民,使之成为促进跨境民族和谐的精神财富。

三、必须辩证地看待跨境语言间“同”和“异”的关系

跨境两侧的语言既有“同”又有“异”,即既有“共性”又有“个性”。那么,在调查研究中怎样摆好“同”和“异”的关系,这是跨境语言研究的一个重要理论方法问题。

“同”的存在,决定两侧的语言存在语言和谐的因素。调查者有可能借助语言和谐的因素,促进社会、文化的交流与合作。“异”的存在,表明两侧的语言存在差异,而差异有可能引起语言矛盾,甚至会出现语言冲突。跨境语言关系始终是在“同”和“异”的对立统一的关系中生存和发展的。一个跨境国家在制定语言规划时,必须是发扬语言和谐、避免语言冲突,这是处理好跨境语言的基本准则。因而,在跨境语言的调查研究中,必须努力挖掘现实的、历史的语言和谐因素,但也要理智地看到事实上存在的语言矛盾。

我曾经以中缅跨境景颇语为例,探讨过跨境语言的和谐与冲突。分析出中缅跨境景颇语之间的共性有:中缅景颇族地理分布紧密相连;在族源上都有共同的来源;服饰、习俗大致相同;使用相同的语言文字。其差异是:双方由于所属国的主体民族不同,新词术语出现了语言影响的差异。中国景颇语主要受汉语影响;而缅甸景颇语主要受缅甸语影响。此外,在两地边民的语言文字接触中,还会由于意识形态的差异而出现不同形式的碰撞和冲突,对我国产生一些负面影响。了解了以上特点后,就能有意识地制定有益于双方发展的对策。

两侧跨境语言存在同源关系,这是最大的“同”。但两侧居民分别处在不同国家的制度中,所接触的民族也不相同,必然会产生不同的特点。跨境语言研究者,必须理智地看待“同”和“异”的关系。

四、重视跨境语言调查的研究方法论建设

跨境语言不同于地域方言,它是由国界引起的语言变异,有其独立的研究内容和研究方法。虽然它与地域方言存在共性,但还有自己的个性。跨境语言研究要有成效,关键之一是要有符合跨境实际的方法论。我认为,要建立科学的跨境语言调查研究方法论,以下几条值得重视。

(一)必须切实从跨国实际出发,防止“生搬硬套”

做跨境语言研究,研究的对象是研究者所陌生的异国语言,所以必然存在一个如何求出适合异国实际的语言规律的方法论问题。过去的实践证明,在跨境语言的调查研究工作中,容易出现用已有的“定式思维”去理解、解释、判断异国的客体现象。研究者都会出现不同程度的“定式思维”,即把自己以往在国内多年形成的思考问题、判断问题的习惯,简单化地套在新遇到的异国客体上,而且还会固执地坚持自己的看法是对的。所以在研究中必须警惕“定式思维”,要提倡“换位思考”,即按客体的实际求出认识。

我在《宏观把握,微观深入——跨境老挝语调查研究的体会》一文中(载《贵州民族研究》2019年1月)举了这样一个例子。2010年,我组织了一个调查组去老挝做克木语使用情况调查,发现虽是多民族国家却不分主体民族和少数民族。有位公务员还特意问我:“中国的民族分主体民族和少数民族,语言有少数民族语言;而我们老挝不分,都是民族,都是民族语言。戴教授您怎么看,是哪种好?”我一下懵住了,回答不上。回国后,我经过思考得出以下认识:两国各有自己的国情,可以分别处理,不存在对不对或好坏的问题。

为什么?因为两国民族的比例及民族差异情况不同。中国的汉族人口占全国人口的95%以上,55 个少数民族的人口不到5%。少数民族人数少,社会、经济、文化相对后进。所以,在中国分出主体民族和少数民族,有助于对少数民族的扶持和帮助。但老挝的民族分布情况不同于中国。老挝有49个民族,全国人口有6,911,326人(2015年),其中人口最多的是老族,共有3,067,005人,仅占老挝总人口的35%。而且在社会、经济、文化的发展水平上,老族与许多民族接近,尚未具有“老大哥”的地位。由此,老挝不分主体民族和少数民族,是符合自己国家国情。

(二)要争取机会多做第一线田野调查,防止“道听途说”

到国外做第一线田野调查会遇到一些麻烦事,不像在国内方便。但是,要对跨境语言真要有真知灼见,必须亲临语言生活第一线获取第一手材料。不到实地,不可能发现另一国家语言生活中真实存在的问题,也就不可能获得真知。

近10多年,我到泰国、老挝、缅甸、哈萨克斯坦等国做第一线田野调查,而且兴趣点是到村寨做入户调查,有了超乎以往的收获。我们既调查了语言在村寨中的活力,掌握了实实在在的语言使用数字,而且还对他们的经济生活、文化生活进行了面对面的调查。不仅如此,我们还接触了各方面的人士,对他们进行了访谈,了解了他们的语言态度,以及他们对本族语言的情感。通过这一系列的调查,我们对跨国语言的实际,包括群众对本族语言的感情、生存活力、未来走向等都有了具体的认识,感到心里有点底了。

又如,过去我们知道国内有克木人,但对境外的克木族了解很少。2011年初,我们趁学校放寒假的机会组织“老挝琅南塔省克木族及其语言”课题组到老挝琅南塔进行田野调查。调查组成员25 人深入到克木人分布的汇单村、查伦苏村、会胡村、纳杜村等地就老挝克木族的分布、语言、文化、经济、风俗、历史来源等进行广泛的、系统的、面对面的调查。通过调查,我们基本上掌握了老挝克木族的语言特点和社会特点,以及与中国克木族的异同。

在语言结构上,我们记录了2000个基本词汇,在此基础上归纳了音位系统;还记录了大量的句子和话语材料,整理了基本的语法规则和词汇特点。这样,我们掌握了老挝克木语与中国克木语的异同。我们还兵分几路深入克木人居住的村寨,入户调查老挝人的语言生活。根据具体数字取得的结论是:生活在村寨里的克木族不分身份、性别、文化程度、年龄在族内都使用自己的母语交际。即便是入赘或嫁入的外族人,与克木人生活几年后大多也会说克木语。族际婚姻家庭,使用的第一语言大多也是克木语。克木语保存旺盛生命力的原因主要是:居住聚居、有民族认同感、保持族内婚姻等。但我们也了解到,居住在城镇的和少量族际婚姻的克木人,母语能力也出现一定的衰退。

在田野调查中,我们同时看到,国家通用语老挝语在克木人的语言生活中有着重要的作用。1975年,老挝建立了人民共和国,制定了老挝语是官方语言的法规,使老挝语在全国得以迅速传播。据调查材料,老挝克木人已全民兼用老挝语,但熟练程度不一,青少年最好,中青年一般,老年人差些。学校教育是克木人普及国家通用语的主要场所。克木人普遍认为,掌握国家通用语是民族生存、发展的需要。

总之,通过第一线的实地调查,我们对老挝克木族的语言生活有了感性和理性的认识,是翻阅资料所难以达到的。

(三)在调查中必须对跨国居民要有感情,必须尊重对方的风俗习惯

做社会调查,要对调查对象有感情,从心里尊重他们。只有这样,才能得到调查对象的信任,也才能得到他们的真心话。出国做跨境语言调查也是如此。

要把调查对象当成知己,不能当成“临时工”。如果没有这种民族感情,光是为研究而研究,不能与这个民族的人打成一片,人家就不把你当成自己人。不管什么民族,都有其优秀的文化传统,都有其美好的道德规范。所以我不管是到哪个国家调查,都要尊重你所接触的民族。

老挝是个发展中国家,虽然经济还有比不上发达国家,但他们的优良民风使我们肃然起敬。举个例来说,2011年我们课题组去老挝调查,从边境磨憨口岸驶车向琅南塔市,路过丁都村时看到那里的克木人正在过节,我们好奇地下车进去看看。我们这些“不速之客”受到他们的热烈欢迎。他们频频让座,向我们敬酒,约我们一起跳舞。不久,喇叭里响起了广播声:“北京来了客人,我们大家感谢他们对我们的关心。”他们大约是从我们的翻译处了解了我们的身份。这个节日是在田间空地搭棚举办的,但气氛热烈,一派团结、喜悦、和谐的景象。村里的领袖、年长者把节日安排得井井有条。老年人与我们交谈,都带着无忧无虑的笑容,年轻人真诚地回答我们提出的问题。他们真情地说:“我们这几年变化很大,很不容易。”为了赶路,我们依依不舍地离开了他们。路上,课题组成员都在议论;“老挝人懂得知足,幸福指数很高。值得我们学习。”“国家不分大小、先进落后,都会有自己的长处。”做跨境语言研究,要善于从跨境国家的文化、语言、民风、习惯中汲取优良的成分。

在老挝调查克木语,正是我国过春节的期间。琅南塔师范学院院长想到我们会有思乡之情,特意为我们举办了一个春节宴会,提供了具有老挝特色的饭菜让我们品尝,还组织师生给我们表演了老挝的民族歌舞。

泰国阿卡人是泰国的一个人口较少的民族,经济、文化、教育有待进一步提高。我们在调查中虚心与阿卡发音合作人合作,认真倾听他们的意见和要求。我们与几位发音人都处得非常好,他们从内心也感觉到我们是真心尊重他们。阿卡族Ayi(阿依),是我们的发音人。我们因急于赶任务,一记音就是几小时不停地记,小伙子阿依有点受不了,半开玩笑地对我们说:“我们国家审讯犯人,一次不能超过两小时,而你们记音,一次就连续几个小时。”听了这个意见,我们立即做了改正,他也高兴了。

我们去泰国调查多次,都非常重视处理好与主要联络人的关系。泰国清莱皇家大学的宋巴博士是我们的主要联络人,也是我们课题组成员,是我们可信赖的好朋友。他的专业是社会学、民族学,对泰国的民族社会问题很有研究,所以对我们的调查很有兴趣,尽全力帮助我们。我们很尊重他的意见,总是细心倾听他的建议。很快我们就熟悉了,成为好朋友。这样,许多事他都替我们想在前头。如:我们来泰国之前,他就替我们每个成员办好外国人到泰国调查的“许可证”。有了这个证,我们避免了许多不必要的麻烦。进驻万尾乡老李村时,他就提醒我们要与当地警察局联络,说明我们的来意,以免误会。我们到老李村的第二天,就邀请当地警察局来我们住处交谈。几位警员看到我们很有诚意,知道我们是响应联合国号召来帮助弱小民族发展语言教育的,立即表示要尽力帮助我们调查。宋巴教授还主动负责与当地有关机构的联络,安排好每个细节。这样,我们在泰国的每次调查都取得了较好的结果。

五、我国跨境语言研究的前景预测

学科的发展总是受时代发展制约的。随着我国的实力不断加强,和对外开放的不断扩大,我国新时代的跨境语言研究将有着美好、广阔的前景和繁重、复杂的任务。

(一)跨境语言研究将成为语言学的一个分支学科

中国是一个有众多跨境语言的国家,跨境语言研究必然是中国语言学的研究对象。可是,过去我们只重视国内语言的研究,不断取得新的成绩,而未能把国外的跨境语言也当成学科的研究任务,这是有缺憾的。

一个国家,要走向世界,要跻身于世界先进行列,就必须研究别的国家的社会、文化、语言等情况。这样,才有利于学习别国的长处,弥补自己的不足,也才有利于与别国顺畅地合作、交流。中国不仅要研究跨境国家的语言,而且还要扩大研究“一带一路”沿线国家的语言。

(二)跨境语言的语料库建设将不断扩大

语料库建设是当今语言学建设的重中之重。要真实地、深入地认识语言,必须积累丰富的语料,靠语料说话。跨境语言研究,由于过去调查研究少,语料少,基础薄,还存在大量的空白点。因此,语料积累得很少。

但跨境语言研究如何进行语料库建设则是一个新课题,需要在已取得的语料库建设经验的基础上创造自己的方法。

境外跨境语言描写研究是中国描写语言学的一部分,也是中国语文工作的一部分。做好这项工作有其重要的理论意义和应用价值。必须立足我国语言实际,摸索建立具有中国特色的跨境语言调查研究理论与方法。

但在目前,我们还缺失对许多国家的了解,即便是邻近国家有的也了解得很少,比如缅甸。缅甸也是一个多民族、多语言的国家,民族、语言情况十分复杂。对缅甸的民族和语言,曾有多种不同的说法。1931年,英国殖民者曾以语言为标准,认为缅甸有13个族群,135个民族(或支系)。1960年,缅甸学者鸣乃提出缅甸有42个民族。但20世纪80年代以来,缅甸官方文件则用135个民族。至于缅甸有多少种语言,更没有一个能被多数人接受的说法。缅甸众多、复杂的语言状况,受到国际语言学家的注目,但至今尚未弄清缅甸语言的基本情况。

我国的描写语言学,近期在本土语言描写研究不断深入和逐渐扩大的同时,开始注目境外跨境语言的描写研究,取得了一些新成果。这是我国语言学发展的必然趋势。在这样的形势下,跨境语言语料库的建设必定会有新的发展。

(三)跨境语言研究的理论方法将会不断取得新成果

上面说过,跨境语言研究不同于一般的语言和方言研究,有其“跨境”的价值和意义。在研究方法上,有其独立的视角和做法,决定了有其不同于一般语言研究的方法。而且,跨境语言的田野调查是在国外进行的,也有其特殊性,包括特殊的价值和研究方法等。

随着跨境语言调查研究的不断扩大和深入,对理论方法建设会不断有新的需求,语言学家将会更加重视这方面的工作,探索适合于跨境语言调查研究的理论方法。比如:跨境语言的分类,跨境语言与语言分化,跨境语言与方言,跨境语言与历史比较语言学,跨境语言与语言接触学、跨境语言的演变特点(包括速度、方式)等。我们课题组在实地调查中已获得了一些在国内语言研究中未能得到的新知识。

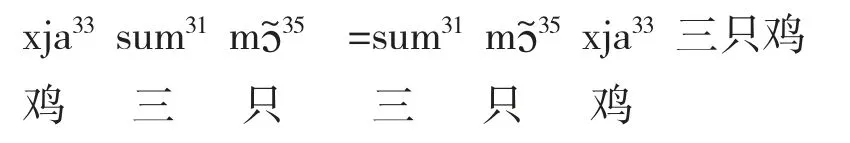

比如在语言接触方面,我们看到它因跨界而异。如属于藏缅语的老挝普内语,由于受到周围的壮侗语特别是国家通用语老挝语的影响,数量词修饰名词时出现两种语序:一是数量词在名词后,一是在前。在后的是藏缅语原来的语序,在前的是受老挝语影响的语序。如:

这是基本语序,为什么也发生了改变?

又如,中国的傣叻语受汉语影响较大,而老挝的傣叻语只有数十里之隔则受老挝语影响较大。影响语言的不同,导致词汇系统、语法构造出现了差异。两地语言今后演变的趋势如何,有待认识。

由于国界的阻隔,两地语言的演变会出现不平衡,出现不同的特点。这对语言历史演变的研究能够得到新的认识。例如克木语声调的产生及演变因跨界而不同。克木语原是没有声调的语言,但后来由于形态大量脱落,向单音节性演化,开始产生声调,但不同语言的演化情况不同,还因跨界而不同。如:我国曼蚌索村克木语尚未产生声调,但已出现声调萌芽,每个音节都已有固定的音高。但老挝琅南塔普丁村的克木语,固定音高已进一步发展为55、53、33三个固定的调。通过比较,能够认识克木语声调产生和演变的规律。

再如,中缅景颇语句尾词的演变存在不同的特点。景颇语有丰富的句尾词,约有300多个。它表示主语的人称、数、体、貌、方向等语法意义,具有重大的语法功能,但已出现衰退趋势。相比之下,缅甸的景颇语走得比中国景颇语快些,已不太区分人称、数、方向。两相对比,有助于认识景颇语句尾词衰退的趋势及其规律。

(四)将会出现一批有功底的跨境语言研究人才

一个新学科的出现,必然要有一定数量从事学科研究的人才的支撑。而新学科的发展,必然会促使人才的出现。

目前的状况是,专职从事跨境语言研究的人还很少,大多是从事别的学科语言研究的人兼做跨境语言的调查和研究,这对学科的发展是不利的。通过多次到境外调查跨境语言,我们遇到了许多在国内没有遇到的困难,如语言不通、缺少翻译、缺少有力向导、查找资料难度大等。由此,我深深感到要尽快培养一批擅长做境外跨境语言研究的专家,以支持这一学科的发展。我们相信,随着对跨境语言研究重要性认识的不断增强,将会涌现一批有功底的跨境语言研究人才。

跨境语言研究是新时代我国语言研究的一个重要组成部分,大有可为。我相信,在以习近平为核心的党中央的领导下,这一事业将不断会有新的发展。