混合学习下计算机类课程的LBD教学实践探索

陈 静,钱言玉,江 慧

(合肥师范学院 计算机学院,安徽 合肥 230601)

1 理论基础

基于设计的学习(LBD,Learning By Design)是由美国的尼尔森基提出。目前比较典型的学习模式有尼尔森基提出的“逆向思维”学习模型和克罗德纳的“双循环探究模型”。LBD强调学习的设计性和迭代性,它认为学习是不断地设计,不断地发现问题、解决问题、完善设计的循环过程。克罗德纳[1]认为以科学素养为目标的科学教育关注以复制的方式进行设计和调查实践,学生在设计与实践过程中可能重复地使用相同的技能,在小组协作的过程中进行知识的内化和提升。设计型学习强调学生在具体的任务或挑战情境中主动探究,在实践活动中动手设计、创造[2]。

高校计算机类课程主要培养学生的逻辑思维能力、动手操作能力,尤其是在以应用型人才为培养目标的高校中,在学生对计算机的操控能力、程序编写能力等方面都有着实践性的要求。故克罗德纳的设计、探究的思想符合计算机类课程的教学要求。混合学习是近年较流行的新型教学模式,在高校教学中应用较广泛。“blended”的意思是融在一起使取得更好的效果(Mix Together and Make things better),它有“结合后产生更好的效果”[3]的含义。混合学习强调的是线上和线下的融合,无论是资源还是环境上的混合,都是为了更好地服务教学。混合学习的核心思想是以混合形式实现传统教学与现代信息技术支持下学习方式的优势互补来获取学习效益最大化[4]。

2 混合学习环境下基于设计的学习模式

根据混合学习和LBD理论的分析,混合学习环境下基于设计的学习模式构建如图1。遵循基于设计的学习的思想,将其两个核心“设计/再设计”“调查/探究”分别放在课堂教学和在线学习中。通过具体项目任务,激发学习实施设计的积极性。整个教学模式过程是循环闭合的动态教学系统。

2.1 课堂教学

在课堂教学部分,教师的主要任务有:确定任务、目标解释、点评/问题、难点讲解。学生主要开展分组协作、设计作品、作品展示、小组交流等。教师在课堂教学中,展示出本次课程的任务,解读完成这个任务需要达到的要求。学生通过异质分组,通过小组交流、小组协作进行作品的设计。教师在此过程中进行指导点评,指出问题。学生的作品进行交流展示,教师提出问题,并对典型问题中体现的知识点进行讲解。学生带着问题,进入线下学习。

2.2 在线学习

在线学习是在课堂教学实施的基础上,学生对于设计作品的问题进行探究和调查的过程。教师在在线平台中创建资源,提供给学生学习。学生通过小组交流,探究问题。教师在过程中给予针对性的指导。通过在线学习过程的问题探究,学生在下一次的课堂教学中进行作品的再次设计。

3 混合学习环境下基于设计的学习模式实践研究

吴南中提出,混合学习的实现途径是以数据支撑为依托,将更好地对获取、交流和提升知识层次的各类方式进行选择,以实现在线学习与课堂教学有机融合[5]。为了探寻混合学习下基于设计的学习模式是否对当前新技术时代的学习有积极的促进作用,笔者采用实验研究的方法获取数据并进行分析。

3.1 实验安排

以计算机类课程“计算机为基础”为例,选取平行班级为实验对象,进行实验研究。“计算机基础”课程是大学生通识必修课程,旨在培养大学生的信息素养能力和实践操作能力。课程要求学生掌握实际的操作技能。课程目标强调学生操作技能的掌握程度,重视学生的动手实践能力的培养。

选取班级2018环境设计1班(26人)为实验班、2018环境设计2班(24人)为对照班。课程内容选取:第二单元电子表格软件Excel实用技术技巧。时间为2周,总计6学时。

3.2 实验实施

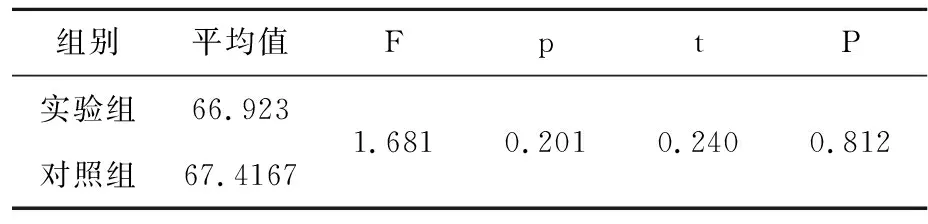

为了解两个班级实验对象在excel知识基础上是否有差异,采用在线平台的测试功能进行了前测。使用SPSS的方差分析,测验结果如表1:

表1 学生成绩前测

两组测验平均分分别为66.9和67.4,差异不大。独立样本T检验中,方差齐性F=1.681,p=0.201>0.05,方差齐。T检验t=0.240,P=0.812>0.05,说明两个班成绩无明显差异。

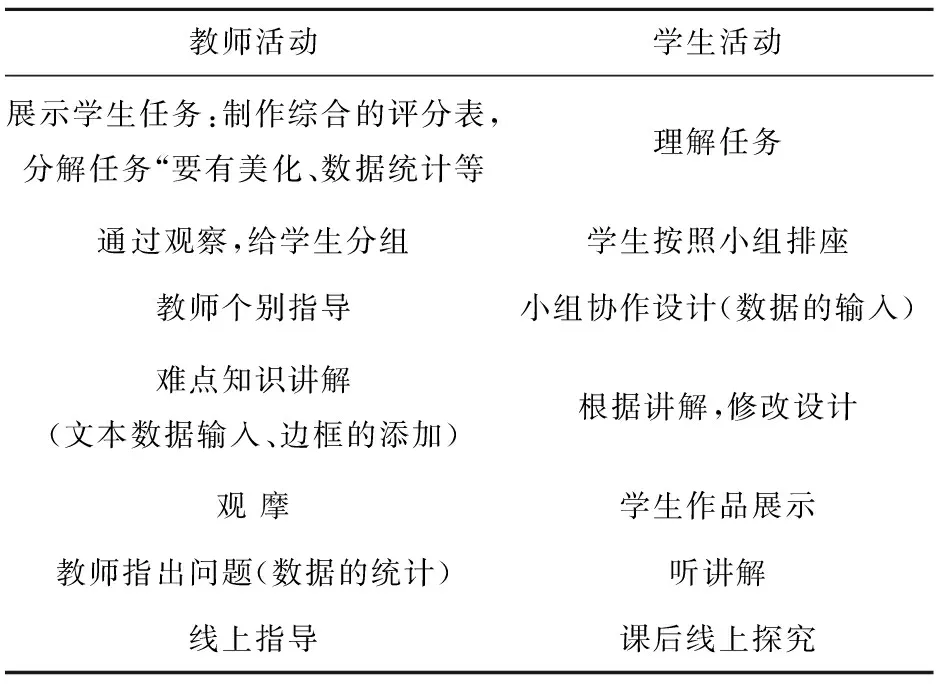

3.2.1 第1周课程内容

实验班:首先,教师在课堂中展示本章的任务,为歌唱比赛制作一个综合的评分表。然后,教师展示这个任务成品的评价指标,需要有哪些元素。学生理解任务之后,教师根据学生自愿和学生的特点进行分组,让小组成员进行协作设计。在小组进行设计的过程中,教师根据学生的制作情况进行个别化的指导。根据发现的问题,教师对典型的问题进行讲解和引导,比如文本的数据输入、边框的添加等知识点。学生根据教师的讲解对作品进行修改再设计。最后,学生小组形式展示作品。教师根据作品的情况提出与标准不符合的地方,学生进行课下探究。课下环节,学生通过对资源的学习找到解决问题的办法。教师线上进行答疑和解惑。平台将线上学生探究的过程与小组讨论的过程都记录下来,作为成绩的考核依据。小组发现问题后,需要填写教师发放的探究计划表格。

对照班:课程内容讲解,案例1:表格的填充与美化。课后布置MOOC资源的学习与小组讨论。

表2 教学环节

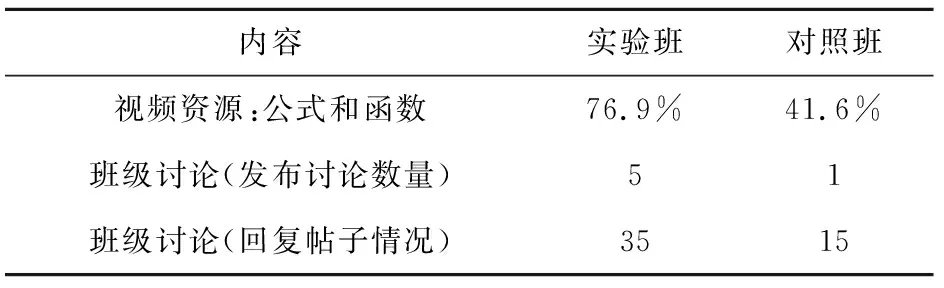

第1周课程学习中MOOC平台访问学习情况,统计如表3。从数据看,对于视频资源等的学习,实验班整体完成率高于对照班,在讨论中实验班也相对积极。

表3 线下活动统计表

3.2.2 第2周课程内容

实验班:第2周的课程,学生在课下探究的基础上,进行协作设计关于数据的统计。在巡视的过程中观察学生的行为并进行记录。根据观察到的学生遇到的问题,进行难点讲解(IF函数、rank函数)。学生根据教师的讲解修改设计。作品完成后,以小组的形式进行作品展示讲解。教师进行点评和找出问题,学生课下继续探究。

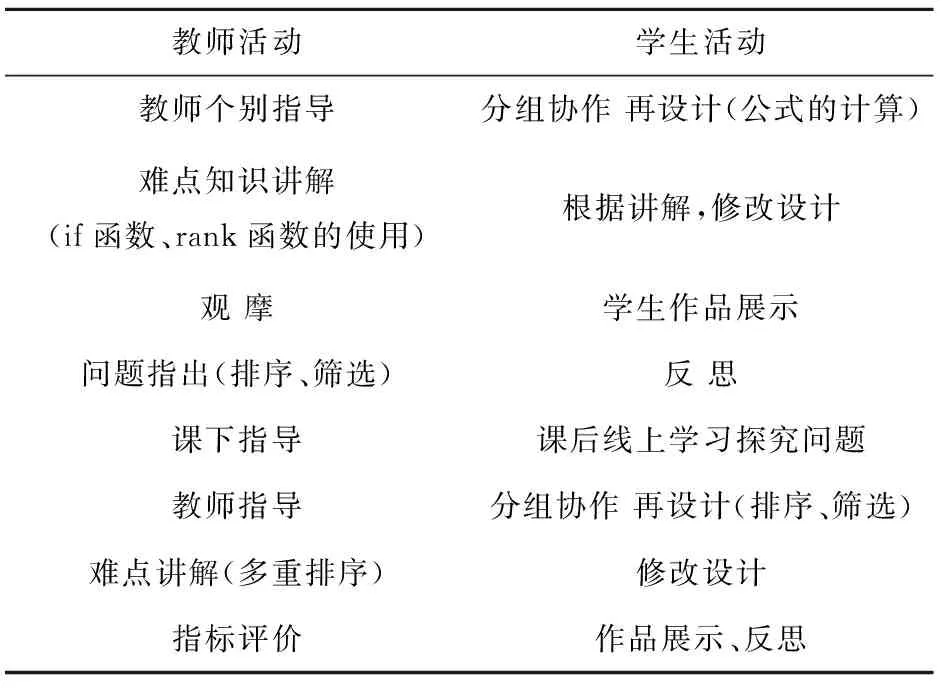

最后,对照评价指标,对整个作品进行点评,学生进行反思,开展小组之间的互评等方式进行评价。过程如表4。

对照班:课程内容讲解案例2:公式和函数,讲授常用的函数的使用方法。课后布置学生MOOC视频的学习和巩固。

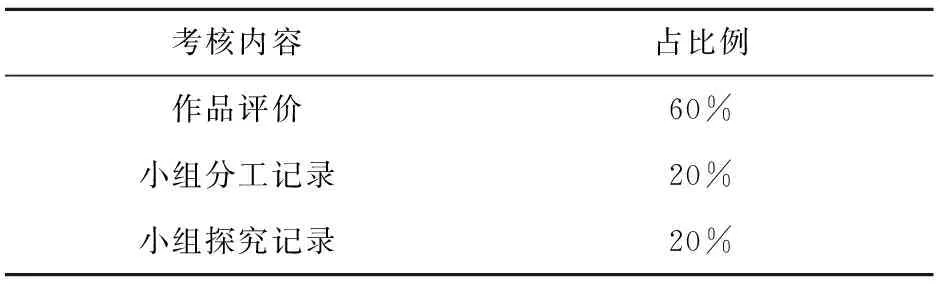

3.2.3 过程性考核组成

教学评价指以教学目标为依据,制定科学的标准,运用一切有效的技术手段,对教学活动及其结果进行测定、衡量,并给以价值判断[6]。在2周课程内容的学习结束后,以在线测试的方式对学生的知识掌握能力进行测试。而学生这部分内容的最终成绩由过程性的考核组成。一部分是学生作品的完成情况,占60%,对照评价标准来进行评分。另一部分是学生的探究记录和讨论记录,学生的线下探究包括视频的学习情况,讨论的情况占20%,由平台导出数据。学生的分工记录及其他讨论,学生以截图的形式和电子文档形式进行提交。

表4 教学活动

3.3 实验结果

通过2周的实践教学,本研究在学生的成绩和学生的态度上进行了数据统计和分析。

3.3.1 成绩分析

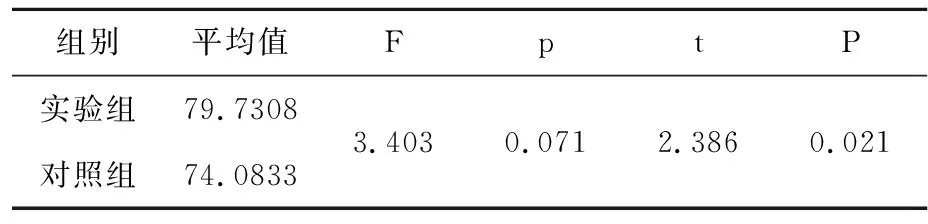

检验2周课程内容学习成果,对第二单元内容进行测试。客观测试分数使用SPSS分析,结果如表5。两组测验平均分分别为79.7和74.1,实验班平均分高于对照班。独立样本T检验中,方差齐性F=3.403,p=0.071<0.05,方差不齐。T检验t=2.386,P=0.021<0.05,说明两个班成绩有差异(表6)。

表5 过程性考核

表6 学生成绩后测

3.3.2 问卷调查分析

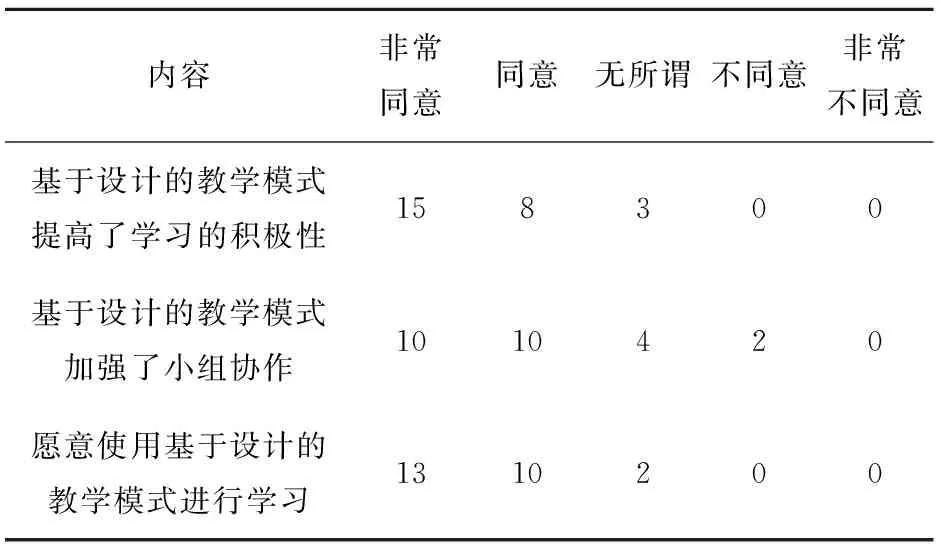

经过2周的基于设计的学习模式实践,在实验班中开展了问卷调查。了解学生对此教学模式的接受程度和建议。选取部分问卷内容统计如表7。

表7 学生问卷调查分析

从学生的成绩和问卷调查的结果看,采用基于设计的学习模式让学生更主动地参与到学生的过程中,更体现了“以学习者为中心”的核心。学生在设计作品过程中,互相讨论、分工、协作,小组成员得到了更多的成就感,学生的成绩也比常规的教学有所提升。问卷调查中大部分学生对于基于设计的学习模式持认可的态度。当然也有学生表示基于设计的学习对学生的要求相对高一些,增加了学习压力。教师在设计任务时,可根据学生的情况设计难度合理的任务。

4 混合学习环境下基于设计的学习模式优势

4.1 促进学生知识回顾和整合

混合学习环境下基于设计的学习模式以一个整体的任务为驱动,这个任务不是一次性能完成的,需要经过不停的再设计再修改的过程。每一次的完善都需要在了解前一次设计的基础上才能实现。所以,这个学习过程督促学生对以往知识进行回顾和整合。学生在课下的线上学习中,自觉地学习各种形式的资源进行知识探究和回顾。学生每一次对任务成品的再设计过程,是在了解前一次不足的基础上进行的。整个任务的完成过程是整个知识体系的融合过程,促进了知识的整合,有利于学生对于系统知识的把握。

4.2 促进小组协作与知识建构

混合学习环境下基于设计的学习模式以小组的形式进行。小组成员的合作在整个设计学习过程中占重要的位置,在任务成品的完成过程中,小组的分工、讨论等都是必不可少的部分。在整个设计学习模式中,小组协作不断加深,学生之间的了解也在加深,有利于学生之间的知识建构。通过实验研究发现,学生在基于设计的学习模式中更积极地参与小组讨论和任务合作。学生在参与小组协作过程中,加强了自身技能,锻炼了动手能力。

4.3 激发学生的学习积极性

混合学习环境下基于设计的学习模式是本着任务的循环设计为主线的学习过程。学生为了完成更加符合标准的任务成品,会自觉地进行各项的学习活动,在整个过程中激发了学生的学习积极性。通过实验研究发现,学生在基于设计的学习模式下,更积极地进行线上学习、在线讨论等。学生在完成作品的过程中收获了自豪感,激发学生的自信心,以更积极的态度参与到学习中。

5 结论

本研究构建混合学习环境下基于设计的学习模式,教学实验结果表明基于设计的学习学生的成绩得到了提升,问卷调查的结果显示,大部分学生对于基于设计的模式是认可的。本研究还进一步指出,该模式在促进学生知识回顾和整合、促进小组协作与知识建构、激发学生的学习积极性等方面具有一定优势。