图像如何入史

——以中国古地图为例

(云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091)

近年来,随着中国史学的发展,越来越多以往被忽视的史料被纳入到史学研究的视野中,如民间文书、简帛等,其中当然也包括图像史料。虽然图像史料得到了研究者的推崇,但与其他史料相比,这一领域一直没能取得太多引人注目的研究成果,更未能产生一些具有影响力或者颠覆性的成果。上述情况,也引起了一些学者对“图像入史”的焦虑。

长期以来,中国的古代地图基本被从“科学”的视角进行研究,由此“地图”被看成为一种科学的、客观的材料,但这一视角近十多年来越来越受到学术界的质疑。(1)参见[美]余定国著、姜道章译:《中国地图学史》,北京大学出版社2006年版;成一农:《“非科学”的中国传统舆图——中国传统舆图绘制研究》,中国社会科学出版社2016年版。随之,地图日益被看成是主观性的材料,地图也就成为了一种“图像”。本文即以地图为例,对“图像入史”的问题进行一些初步讨论。

一、“地图入史”的瓶颈

将地图作为史料进行史学问题研究,早已得到中国古地图以及地图学史研究者的认同,并产出了不少相关的研究成果。如华林甫的《英藏清军镇压早期太平天国地图考释》(2)华林甫:《英藏清军镇压早期太平天国地图考释》,《历史研究》2003年第2期。一文,利用英国国家档案馆所藏5幅清军围攻永安州的军事地图和1幅长沙攻守形势地图,结合文献记载,分析了1851年永安北路清军驻兵总数、“古束”地名的写法、长沙兵勇壕坑的实际走向等问题;《德国柏林庋藏晚清华北舆图的价值》(3)华林甫:《德国柏林庋藏晚清华北舆图的价值》,《历史地理》第32辑,上海人民出版社2015年版。一文,以德国柏林所藏晚清地图为史料,讨论了义和团起源的地点、华北地区地理环境的变化,以及这批地图对于复原晚清县界的史料价值。

从研究方法的角度来看,上述研究基本局限于“看图说话”,即试图从地图的图面内容中发掘出以往史学研究所忽视的问题,从而力图对以往的历史认知进行修订、增补,甚至重写。但问题在于,留存至今的古地图基本都是宋代之后的,尤其集中在明代晚期和清代,而这一时期也是文本文献极为丰富的时期。虽然明代晚期尤其是清代,留存下来大量与水利工程、军事行动、海防、边防以及皇帝出行等所谓“重要事件”存在直接联系的地图,但这些“重要事件”并不缺乏文本文献的记载。因此,文献和地图的留存情况决定了,仅从图面内容挖掘史料价值的话,并不能对已经通过文本文献获得的历史认知进行重写、甚至重大的修订,而只能在细节上进行补充,也就注定了这样的“地图入史”必然不能得到学术界的重视。此外,中国古代的很多地图是根据文本文献绘制的,或者在绘制时就存在与之配套的说明文字,只是后来因为各种原因两者分离开来,在对文本材料已经进行了广泛发掘的今天,地图与文本之间这样的关系进一步弱化了图面内容的史料价值。

为了弥补这一缺陷,一些研究者意识到作为图像的地图史料相较于文本文献的优势在于,其对地理要素及其空间分布描绘的直观性,因此将同一时代的多幅地图并置在一起,可能会发现某一时代某些地理要素的空间分布情况;或者将不同时代的一系列地图并置在一起,则有可能会发现某一地理要素随着时代的演变而发生变化。这方面也确实取得了一些研究成果,如徐苹芳在《马王堆三号汉墓出土的帛画“城邑图”及其有关问题》(4)徐苹芳:《马王堆三号汉墓出土的帛画“城邑图”及其有关问题》,《简帛研究》第1辑,法律出版社1993年版。一文中,对七幅汉代城市图进行分析之后,提出“汉代地方城市中的官吏府舍为城市的最重要部分,外围多用垣墙包绕,形成了城内的另一个小城,即所谓‘子城’”,提出了对中国古代“子城”起源的一种新认知。又如本人在《中国古代城市舆图研究》(5)成一农:《中国古代城市舆图研究》,《中国社会科学院历史研究所学刊》第6集,商务印书馆2010年版。一文中,通过分析宋元明时期的城市图,提出自宋至明,地方城市中衙署的分布有着从集中到分散布局的趋势。虽然这两篇论文都提出了一些新的历史认知,但并没有引起学界的太多关注,究其原因,应当在于这两者提出和解决的都不是学界主流所关注的重要问题。

当然,也有学者利用古地图史料,对学界主流所关注的问题进行了讨论,如葛兆光在《宅兹中国》一书中,阐述了中国古代地图中对于异域、对于世界秩序的想象,认为“在古代中国人心目中的天地格局,大体上就是,第一,自己所在的地方是世界的中心,也是文明的中心;第二,大地仿佛一个棋盘一样,或者像一个回字形,四边由中心向外不断延伸,第一圈是王所在的京城,第二圈是华夏或者诸夏,第三圈是夷狄;第三,地理空间越靠外缘,就越荒芜,住在那里的民族也就越野蛮,文明的等级也越低。”(6)葛兆光:《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》,中华书局2011年版,第107页。又如管彦波的《中国古代舆图上的“天下观”与“华夷秩序”》(《青海民族研究》2017年第1期)一文,提出“古之舆图……是时人表述其所认知的政治空间、地理空间和文化空间的一种最直接的方法”,对宋人在地图中表达的天下秩序和天下观进行了挖掘。问题在于,葛兆光和管彦波的研究虽然利用古地图研究了史学主流所关注的问题,但这些问题已经通过传世的文本文献得出了相似的结论(7)如唐晓峰:《从混沌到秩序:中国上古地理思想史述论》,中华书局2010年版。,利用古地图进行的研究只是对既有结论的佐证和细化。

总体而言,以往“地图入史”的研究,从研究方法而言,多集中在“看图说话”,从研究的问题而言,或集中于以往通过文本文献已经得出结论的问题,或集中于学界主流不太关注的问题。因此要真正使得“地图入史”,那么必须要解决上述这两个问题。

二、走到地图的“背后”

始于1977年的《地图学史》丛书项目主编戴维·伍德沃德(David Woodward,1942—2004年)和哈利约翰·布莱恩·哈利(John Brian Harley,1932—1991年),主张将地图放置在其绘制的背景和文化中去看待,希望能将古地图和地图学史的研究与历史学、文学、社会学、思想史、宗教等领域的研究结合起来。(8)关于这一项目以及项目的意图,参见https://geography.wisc.edu/histcart/。这一主张得到了学界的广泛认同,并造就了《地图学史》丛书的巨大影响力。(9)中文书评,参见成一农:《简评芝加哥大学出版社〈地图学史〉》,《自然科学史研究》2019年第3期。当然,从目前已经出版的几卷来看,这套丛书的撰写者对地图史料的挖掘主要还是集中在地图的图面内容,只是将图面内容的形成、演变与历史进程以及宗教、文化和社会变化联系起来进行分析。即使如此,这些成果也已经引起了国际学术界对古旧地图以及地图学史研究的重视。

本人认为伍德沃德和哈利的主张是完全正确的,但所谓的“将地图放置在其绘制的背景和文化中去看待”并不是局限于对图面内容的发掘,而是不仅要挖掘图面内容形成的社会、文化背景,而且还要将地图本身作为一种物质文化和知识的载体,将其放置在其形成的各种背景中去看待和分析,才有可能挖掘地图独有的史料价值。下面以一系列存在于明代后期直至清代、相互之间有着渊源关系的地图为例进行分析。

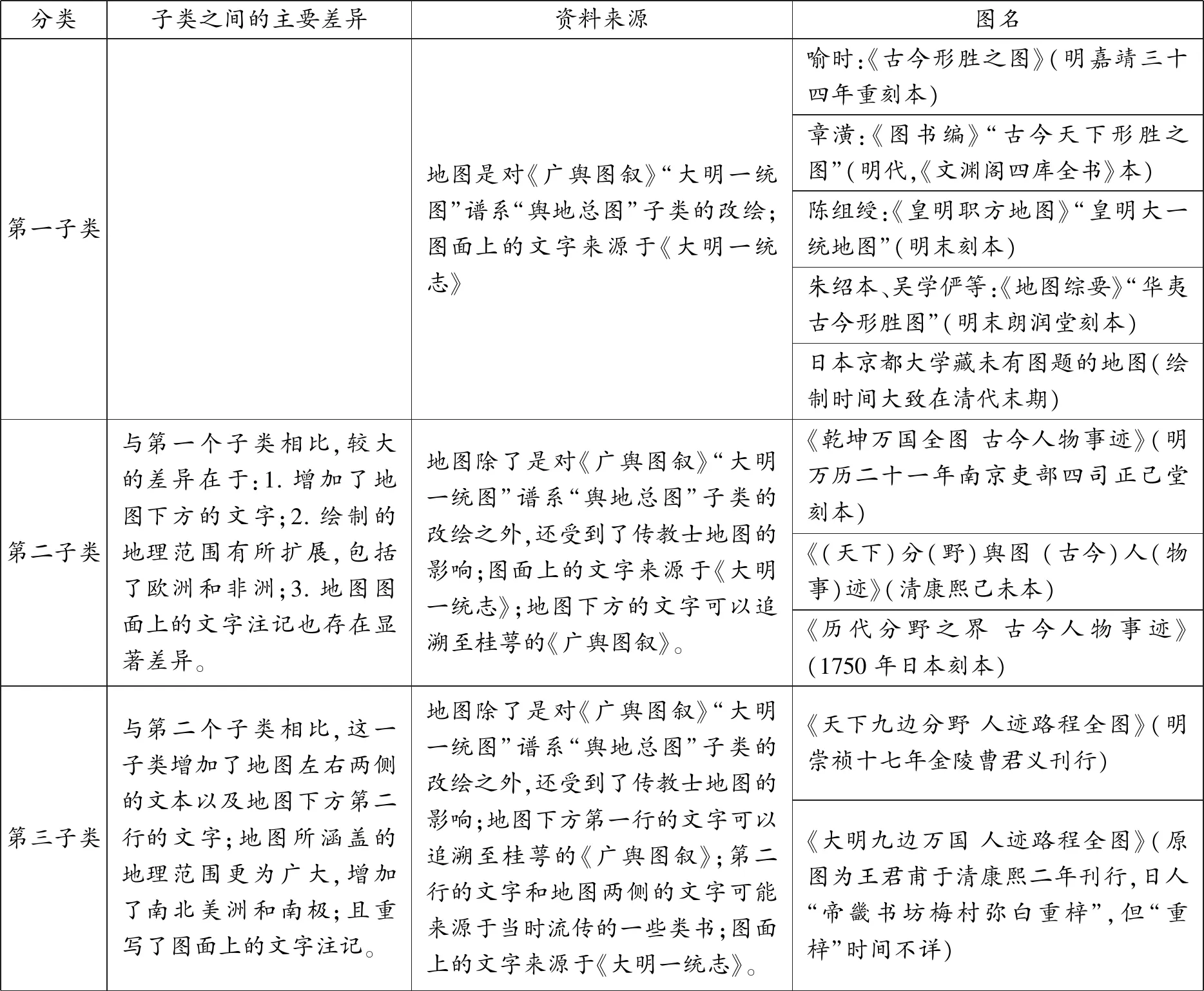

这一系列地图,目前可见最早的就是明嘉靖三十四年(1555年)福建龙溪金沙书院重刻喻时所绘的《古今形胜之图》,故将其命名为“古今形胜之图”系列地图。通过传统的史料学分析,可以追溯这一系列地图的资料来源。就地图本身而言,基本以桂萼《广舆图叙》“大明一统图”谱系的“舆地总图”子类中的地图为底图(10)参见成一农:《中国古代舆地图研究》,中国社会科学出版社2018年版,第365页。,但系列地图的第二、第三子类还参考了明代后期来华传教士所绘世界地图,并将地图所呈现的地理范围扩展到了整个欧亚大陆,甚至扩展到了当时所了解的“全球”(即包括了南北美洲以及南极)。就文本而言,图面上的文本可以追溯至《大明一统志》,周边的文字大致可以追溯至桂萼的《广舆图叙》、罗洪先的《广舆图》以及民间日用类书等其他在明代中后期非常流行的文献。具体可以参见表1。

表1 “古今形胜之图”系列地图的子类以及资料来源表

如果按照传统的“地图入史”研究方法,这一系列地图的图面内容没有太多新奇之处,无论是地图还是文本基本都来源于常见的资料,除了可以谈谈传教士地图的影响以及当时中西文化交流这些“老生常谈”的问题之外,似乎没有太多可以分析的内容。但如果离开图面内容,“走向图面背后”的话,可谈的内容就会立刻变得丰富起来。

第一,地图绘制文化的视角。明代利玛窦等传教士绘制的地图,使用的数据是经纬度,并运用了将地球球体投影到平面的几何换算,且有着相对准确的比例尺。而中国古代地图根本没有比例尺的概念,更谈不上经纬度和投影了。

从现代人的视角来看,传教士绘制的地图与中国古代地图,在技术上似乎是无法融合的,但“古今形胜之图”系列地图中的《大明九边万国 人迹路程全图》,展现了解决这一题的方式。在这幅地图上,传教士地图上的经纬线全都被删除了;虽然南、北美洲和南极上的很多地名保留了下来,但它们的形状被大幅度的剪裁、缩小、扭转甚至变型。这种处理方式在认为地图应当是客观、准确的现代人看来是完全“不合法”的,但请记住,进行这些处理的是中国古人,在他们的脑海中,地图是为了达成各种目的而主观构建的,准确并不是绘制地图的目的,这种处理方式完全符合中国古代的地图绘制文化。经过这翻处理之后,这些图形就与一幅以“中国”为主要表现对象且涵盖了欧亚非的中国传统地图完美的结合起来。而且,这种中西地理知识的融合,在图面上看不出有任何突兀之处。

如果进一步引申的话,我们可以得出下述具有意义的结论:现代的、客观的、准确的地图虽然有其优势,但有时我们基于某些目的而希望在地图上突出某些信息,同时淡化某些信息,以及将各种不同种类的信息混合在一起是较为困难的,但对于中国古代地图而言,这些则是轻而易举的事情。地图图像的包容性是中国古代地图所具有的特色之一,也是现代地图所缺乏的,这也造成了现代地图的功能越来越单一。基于此,我们似乎应当反思,绘制地图的目的到底是什么?如果只是为了准确的话,显然是将技术手段当成了目的,本末倒置了。

第二,文化史的视角。中国古代地图学史的研究者都承认地图是用来使用的,但对“使用”的认知,基本停留在通过地图获取地理信息上,实际上窄化了中国文化对于地图功能的理解。就“古今形胜之图”系列地图而言,以往的研究者基本都认为其属于“历史地图”或“读史地图”(11)如《中华舆图志》将《古今形胜之图》分类为“历史地图”,参见《中华舆图志》,中国地图出版社2011年版。笔者也曾认为这一系列地图属于“读史地图”,参见成一农:《从古地图看中国古代的“西域”与“西域观”》,《首都师范大学学报》2018年第2期。,这样的认知显然仍局限于地图的用途在于获取信息这一狭隘的认知上。

通过对系列地图内容的分析,我们可以发现:首先,地图上记载的基本都是属于常识的“著名事件”,如《古今形胜之图》中北京旁边注记为“我太宗徙都此,国初曰北平布政司”,南京旁边的注记为“我太祖定鼎应天”,用于读史显得过于简单了。其次,在系列地图的第二、第三子类地图中充斥着文字错误,以《天下九边分野 人迹路程全图》为例,在地图下方对北直隶的描述中“大宁都司”被误写为“大宁郊司”;对云南政区记述中的文字错误极多,如“秦之分野”被写为“奉之分野”,“芒市”被误写为“芸布”,“干崖”被误写为“子崖”等等。最后,“古今形胜之图”系列地图上的很多知识是过时的,如地图下方文字记载的人口、税收数据可以追溯至成书于嘉靖初年桂萼的《广舆图叙》,也即这套数据对应的时间最晚就是嘉靖初年,但在直至清朝康熙年间的地图上依然被抄录。如果说上述这些数据由于没有太多的时间标记,所以无法被直观的看出是“过时”的话,那么对于政区的呈现则明显是“过时”的。如前文所述,系列地图的底图是可以追溯至桂萼的《广舆图叙》,主要表现的是明代嘉靖时期的政区。到了清代,政区变化非常剧烈,与明代存在本质区别,系列地图的清代刊本也确实进行了一些调整,如将南直隶改为江南,却无法进行全局性的改变,已经裁撤的各个都司在地图上依然被保留下来。要解决这一问题,除了改换底图之外,似乎别无他法,但这种情况并未发生。上述证据说明,“古今形胜之图”系列地图的受众很可能是基层大众,甚至可能是不太识字的人。

结合地图上如此多的错误和过时的信息,加上其所针对的对象是基本民众,我们是否可以认为,这些地图的主要功能实际上不在于获取地理知识,而是为了满足民众炫耀的心理,毕竟在绝大多数时代,对于高层次的知识分子都是尊敬的,试想一位只有基本识字能力,甚至不识字的普通民众,如果在家中张挂一幅内容涉及古今,似乎是为高级知识分子准备的地图的时候,自尊心和虚荣心将会得到多大的满足。我们可以进一步推测,在基层人士以及粗通文字的普通民众中,这些地图的功能除了获得一些最为基本的历史、地理知识之外,更主要的是被用来张挂,以凸显所有者“渊博学识”的功能。如同我们今日某些人家中摆放从未真正阅读过的二十五史、四大名著,以及20世纪90年代之前很多人家中张挂的世界地图和中国地图,不仅被作为阅读材料,还被用作“炫耀”和“彰显”所有者的“渊博知识”和“世界眼光”。地图图面上记载了大量基本无用的域外历史和地理知识,似乎也从另一层面证明了这一点,毕竟由此可以使其所有者看起来不仅“贯通古今”,而且还“通晓中外”。

地图的这种功能在西方也是存在的,如在文艺复兴时期,欧洲某些权贵的图书馆中收藏的大开本、有着豪华装饰的航海图集,主要被看作知识渊博的标志和崇高地位的象征。

进一步引申的话,书籍和地图首先是一件物品或商品,对于制作者、使用者、购买者、观看者而言,出于不同的目的,其功能是多样的,可以用于出售、展示、猎奇、炫耀、投资、学习,而传递知识只是其中之一,或者承载知识只是达成某些目的和功能的手段。基于此,我们通过地图,揭示了一种以往被忽略的,但又重要的文化现象。

第三,知识史的视角。以往知识史的研究一般都将书籍中蕴含的知识,认为就是书籍针对对象所掌握的知识,这一点在民间类书的研究中尤其普遍。(12)如吴慧芳:《万宝全书:明清时期的民间生活实录》,台湾花木兰文化出版社2005年版;王尔敏:《明清时代庶民文化生活》,岳麓书社2002年版;方波:《民间书法知识的建构与传播——以晚明日用类书所载书法资料为中心》,《文艺研究》2012年第3期,等。但从上文文化史视角的分析来看,这一认知显然是存在问题的。作为知识载体的书籍、地图以及其他各类图像,传递知识只是它们的功能之一,或者只是服务于制作这些物品的某些目的之一,我们不能在研究中假定知识载体的制作者、使用者、购买者、观看者都能理解或掌握这些知识,也不能假定知识载体的制作者、使用者、购买者、观看者都在意其上所承载的所有知识。民间类书中蕴含的知识,可能更应当首先被看成是民间以及最初编纂者认为对于民间而言有价值的知识,当然这里的“价值”并不只是“学习价值”。因此,以往基于民间类书对于古代民间知识的研究出发点就是完全错误的。

此外,从内容上来看,“古今形胜之图”系列地图所使用的数据基本上都来源于上层士大夫已经系统化的知识,在某种程度上也可以被称为是“经典化”的知识内容。这种用“经典化”的知识内容构建民间地图的活动,展现了一种从上至下的知识流动,代表了知识内容的普及化。同时,这一系列地图流传的时间,与明代后期日用类书的大量出现是同步的。虽然普通民众可能并不理解这套知识的内容,但通过这些地图和书籍的出版,却为他们了解、掌握这套知识提供了机遇和可能。这一趋势从印刷术逐渐流行的宋代就已经开始,日用类书的印刷使得知识流传的成本降低,流传范围拓展,人们接触知识的可能性增加。(13)成一农:《印刷术与宋代知识发展方式的转型:以中国古代全国总图的发展为例》,《安徽史学》2018年第3期。

上述也是以往从知识史角度对日用类书研究的结论之一,但这样的分析方式忽略了一个更深层次的问题,既然这幅地图知识的内容,主要来源于上层士大夫已经系统化的知识,也即在知识内容上与上层士大夫中流行的知识是相似,甚至相同的,但为什么这一系列地图,尤其是第二、三子类针对的受众就是普通民众,或者为什么它们只流行于普通民众之中(当然这里所说的流行的知识不等于是被掌握的知识)。(14)至少就目前掌握的资料来看,我们无法证明第二、三类图曾在高级士大夫中流传。

这一问题的答案显然是在知识的内容之外。在分析之前,首先要明确一个问题,“知识”的内容并不是凭空存在的,需要通过文字、图像等要素以及各要素之间的空间、逻辑等关系表达出来,可以归结为知识的表达形式;而知识的“内容”以及表达形式又被放置在龟甲、青铜、竹简、丝帛、石头以及纸张等载体之上,可以被归结为知识的承载形式。因此,内容、表达形式和承载形式三者结合起来,才构成了“知识”。

而与所讨论问题存在密切联系的,可能就是知识的表达形式。大致而言,知识的表达方式至少包括如下方面:表达内容时所用的语言,如汉语、法语等等;语言的组织方式,如白话文、文言文;措词,如是否典雅,是否搀杂大量俗语;刊刻或者手写的水平高低,如是否存在大量的错字,书法是否精美;各要素在载体上的布局是否美观,是否符合阅读习惯等。如前文所述,“古今形胜之图”系列地图,无论是地图还是文本,内容都源自上层士大夫已经系统化的知识,但三个子类地图所针对的对象则存在明显差异。第一类,即《古今形胜之图》,刊刻较为精良,文字错误也极少,就目前所见,在当时一些所谓高级知识份子的著作中曾经作为插图存在。第二、三子类的某些地图,虽然刊刻也较为精良,但大部分则较为粗糙,且存在大量显而易见的文字错误,这些错误应当不是最初的撰写者造成的,而是刊刻者造成的,购买者只是粗通文理,甚至不识字的普通民众,而且如前文所述,随着时间的流逝,在内容上也是过时的,甚至错误的。当然,需要说明的是,这里并不是说,知识的表达形式造就了地图针对对象的差异,很可能是因为销售对象,书商自觉或者不自觉的选择了水平不高的刻工以及延用了在内容上过时的知识。不过,需要强调的是,虽然地图设定的对象只是粗通文理,甚至不识字的普通民众,但不代表只有这些对象可以购买这类地图,地图的第二、三子类并没有在国内的高层知识分子中流传,也似乎说明知识的表达形式影响了知识传播的对象。当然,这并不是否定“知识”内容对流传对象的影响,毕竟这一知识体系的内容“贯通古今中外”,满足了只是粗通文理,甚至不识字普通民众的心理需求。而且,我们也不能否定知识的承载形式对知识流传对象的影响,但在本文分析的对象中,这一影响并不清晰。

我们可以进一步得出如下结论:在知识缺乏分类、创新性不大以及知识总量有限的古代,各个阶层之间流通的知识,在内容上确实会存在差异,但也有很大部分是重合的,尤其是那些儒家、佛教和道教的基本知识,在印刷术普遍运用的时代更是如此。不过这些知识在各阶层中流行时,表达形式和载体应当是存在差异的。最终的结论就是,决定了某种知识流行群体的不仅是其内容,还有其表达形式,甚至载体等各种因素。由此,我们通过古地图的分析,揭示了以往知识史研究中存在的一个重要错误认知,且对知识史研究中一个重要的问题进行了初步探讨。

三、提出“正确”的问题

除了看待“地图”的视角需要改变之外,我们还应提出“正确”的问题。所谓“正确”的问题,不是指问题本身是“正确”的,而是指提出的问题应当涉及到历史学界关注的热点、前沿,或者对学科具有颠覆性,即属于“重要的问题”。在此,以前文提到的葛兆光和管彦波的研究为例进行分析。

葛兆光和管彦波的研究,基于某些全国总图和寰宇图的图面内容,分析了中国古代的“天下观”和“华夷观”,即中国古人认为天下是由“华”“夷”两部分构成的,其中“华”在政治、经济和文化上居于主导地位,而“夷”则处于从属地位。当然,这样的结论在之前的研究中早就存在,并没有使古地图的史料价值凸显出来。

“中国历史上的疆域”长期以来是史学以及相关领域研究的重点。由于“中国”古代关于“国家”“疆域”等术语的概念,与今天对这些术语的认知,分别建基于两套完全不同的话语体系,以及对世界秩序的认知之上,存在根本性的差异。以往的研究或者这些术语的使用,偏向用现代的涵义来认识古代,或者没有意识到古今概念的变化。实际上,目前急需从中国古代对世界秩序的角度分析当时的“疆域观”。由于“疆域观”和“世界秩序”属于地理认知的范畴,如果通过文本来叙述和复原地理认知是相当困难的,地图在这方面则就有着天然的优势。

除了几幅出土于墓葬的地图之外,中国古代保存下来的地图最早是宋代的,历史地图集也是如此。目前已知在清末之前大致绘制有7套历史地图集。在古代“天下观”和“疆域观”的研究中,都忽略了这些历史地图集。历史地图集的重要性在于,除了要表达现实政区之外,还要追溯以往,绘制历史地图集时最基本的工作,就是要选定一个用以绘制地理事物的空间范围,而这一空间范围在很大程度上代表了绘制者心目中认定的正统王朝所应“有效”管辖的地理范围。

我国现存最早的历史地图集就是成书于北宋时期的《历代地理指掌图》,共有地图47幅,除了几幅天象图和“古今华夷区域总要图”之外,所有地图绘制的地理空间范围基本一致,大致以“太宗皇帝统一之图”为标准,东至海,南至海南岛,西南包括南诏,西至廓州,西北至沙州,北至长城,东北至辽水。而“古今华夷区域总要图”与“太宗皇帝统一之图”相比,在空间范围上增加了辽东和西域部分,而且在整部《历代地理指掌图》中,只有“古今华夷区域总要图”绘制有这两个地区,从图名中的“华夷”来看,这显然是绘制者所关注的“天下”,但这并不代表宋人只知道这些“夷”,也即并不是宋人的“天下”只有那么小,对此可以引唐晓峰的解释,即“他们知道,在天的下面,除了中国王朝,还有不知边际的蛮夷世界。只是对于这个蛮夷世界,中国士大夫不屑于理睬”。(15)唐晓峰:《从混沌到秩序:中国上古地理思想史述论》,第295页。此后,直至清代后期的历史地理图集,甚至清末民国初年杨守敬的《历代舆地沿革险要图》的绘制范围大致都是如此。而这一地域范围,与“九州”非常近似。同时,在今人看来汉、唐、元极为广大的疆域,在中国古代的历史地图集中并没有得以明显的呈现。似乎只能解释为绘制者只关注于“九州”所对应“华”地的历史变迁,中国古人实际上并不在意王朝对“夷”地的控制,在他们眼中,正统王朝应“有效”管辖的以及应当在意的土地只是“华”,即“九州”和“中国”,对历代王朝是否控制“夷”地则并不在意,毕竟在中国古代的“天下观”中,只要“四夷来朝”就可以了。

除了历史地图集之外,中国古代还存在大量的“总图”和“天下图”,笔者在《“实际”与“概念”——从古地图看“中国”陆疆疆域认同的演变》一文中已经进行过分析(16)成一农:《“实际”与“概念”——从古地图看“中国”陆疆疆域认同的演变》,《新史学》第19辑,大象出版社2017年版,第254页。,该文虽然讲的是“疆域认同”,但实际上分析的是“疆域观”,即历史上正统王朝所应领有的土地,结论为:“通过对宋代以来‘全国总图’的分析可以认为,从宋代至清代前期,虽然各王朝统治下的疆域范围存在极大的差异,但各王朝士大夫疆域认同的范围则几乎一致,基本局限在明朝两京十三省范围,只是在明代开始将台湾囊括在内。清代康雍乾时期,虽然先后在内外蒙古、台湾、新疆和西藏确立了统治,但疆域认同上的变化只是将清朝的发源地东北囊括在内,并且最终将台湾囊括在内,内外蒙古、新疆和西藏只是出现在以体现王朝实际控制范围为主要内容的官绘本地图中,较少出现在私人绘制的地图中,因此可以认为这些地区依然未被主流的疆域认同所囊括。疆域认同的转型开始于19世纪20、30年代,这一时期绘制的‘全国总图’越来越多的将内外蒙古、新疆和西藏囊括在内,不过与此同时,‘府州厅县全图’或以‘直省’为主题的地图,依然将这些区域以及东北排除在外,由此显示在当时士人的疆域认同中,这些区域与内地省份依然存在细微差异。光绪中后期,新疆、台湾、东北地区先后建省,此后绘制的‘全国总图’基本都将这些区域以及西藏、内外蒙古囊括进来,由此形成的疆域认同一直影响到了今天。”(17)与其他论文相近,该文依然混淆了“疆域”一词在古今概念上的差异。

除了“全国总图”之外,中国古代还存在一些“天下图”,如明初的《大明混一图》和在清朝中后期流行的《大清万年一统地理全图》系列,以及上文提及的明代后期在民间广泛流传的不太著名的“古今形胜之图”系列地图和《历代地理指掌图》的“古今华夷区域总要图”。它们的总体特点非常明确,即将正统王朝所在的“华”地放置在地图的中心,且按照今天科学地图的角度来看,其不成比例的占据了图面的绝大部分空间,绘制的非常详细;同时将“夷”地放置在地图的角落中,绘制的非常粗糙、简略,同时,在两者之间并没有标绘界线。囊括了欧亚非的地图居然命名为“大明混一图”,在今天看来是无法理解的,因为这远远超出了“大明”实际控制的地理空间范围,但放置在中国古代“华夷观”之下就是合理的,因为“大明混一图”体现了古人的“天下观”,即由“华”居于主导地位之下的“华夷秩序”以及“普天之下莫非王土”的观念。

综上而言,可以认为在中国“华夷”构成的“天下观”以及“普天之下莫非王土”的观念下,古人的“疆域观”实际上有三个层次:第一个层次就是囊括“华夷”的“普天之下”,是正统王朝在名义上领有的地理空间范围;第三个层次则是“九州”“中国”,是正统王朝应当直接领有的地理空间范围。在两者之间,还存在一个第二层次,即王朝实际控制的地理空间,在这一层次中,王朝应当(必须)占有“华”地,然后通常还占有一些“夷”地,或者与周边某些“夷”地存在明确的藩属关系。

由此,在中国古代的“天下观”下,只有一个正统王朝,即使是分裂时期,也必然只有一个“正统王朝”,不可能存在现代国家秩序下有着平等关系主权国家的概念和现代意义上的“疆域”概念,而只有多个层次的“疆域观”,但要强调的是,这里的疆域是不具有主权概念的。因此,以往关于中国古代疆域的研究,从出发点上就是存在问题的,因为中国古代没有现代“疆域”的概念,也就不存在“中国历史上的疆域”这样的问题,所以论述近代之前“中国历史上的疆域”本身就是错误的。(18)需要说明的是,目前“天下观”和“疆域观”研究中的很多术语都是外来的,如“国家”“疆域”“国界”等等。虽然这些词汇“中国”古已有之,但需要记住的是,正是在近代,在接触到西方近现代形成的“主权国家”、主权国家意义下的“疆域”等概念时,试图用“中国”古已有之的、在概念上接近的词汇来翻译和表达这些术语,简言之,是用“中国”古代的词汇来表达着西方现代的概念。这样的翻译,虽然表面上看起来没有问题,但运用到研究中则带来混乱,即在研究“中国”古代的问题时使用这些术语,会让研究者和读者有意无意的误认为这些词汇表达的现代涵义在古代也是存在的,而且这也是目前几乎所有关于“中国古代疆域”研究存在根本性问题的最终根源。

中国古代的疆域长期以来是学界关注的问题,更是近年来的研究热点,上述对中国古代“疆域观”的分析,虽然依据的是地图的图面内容,却得出了完全不同于以往的认知。

总 结

总之,“图像入史”的关键不在于图像,而在于作为研究主体的我们。史料不会自己说话,图像史料也是如此,我们看待它们的视角越多,它们能告诉我们的也越多。反言之,如果我们看待它们的视角是传统的、单一的、固化的,那么它们告诉我们的大概也只是那些我们已经知道的东西。当然,我们也要学会提出“正确”的问题,是“问题”决定了需要运用的“史料”以及对“史料”的运用方式,而不是相反。提不出“正确”的问题,再多的史料也是无用的。上述认知,实际上不仅适用于图像史料,也适用于文本史料。历史研究的进步,史料的挖掘和累积永远只是基础,史料不可能引导史学的发展和革命,引导史学发展以及革命的只有我们自己,我们的思想和认知能力。