从时间的嫁接到空间的统合

——荷兰海牙森林南路30 号的前世今生

支小咪

建筑自建成后,随着时间的推移,不得不接受材料风化、用途变更乃至时代风潮改变等一系列变化的洗礼。人们可以在经历时间冲刷的古城中窥探到历史的痕迹,建筑像是拥有生命一般,其材料质感在不断变化的同时,对周围场所的文脉进行着回应①例如,在莫森 · 穆斯塔法维(Mohsen Mostafavi)和戴维 · 莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)合著的《时间中的建筑》(On Weathering: The Life of Buildings in Time)中便深度探讨了风化作用与建筑及时间的关系,表明建筑的真实状态并非通常所认为的建造结束之时的状态,而是在与自然条件互动中,整个生命才予以显现。参见参考文献[9] 。。纵观荷兰建筑遗产保护与利用几十年的实践历程,可初步体察到荷兰本土设计师对待时间的态度。

荷兰在建筑遗产保护领域的系统性理论构建和实践探索可以追溯至19 世纪末②在19 世纪后半叶的欧洲,工业革命的到来使历史建筑遭受了不同程度的破坏,也给当时较为保守的遗产保护理论和方法带来了巨大的冲击。当时,以艺术史家兼律师维克托 · 德 · 斯图尔斯(Victor de Stuers)为首的一批荷兰建筑师和史学家通过反复奔赴历史建筑拆除现场调查,最终促成了1933 年《荷兰艺术和历史古迹名单》(Provisional List of Dutch Monuments of Art and History)的颁布,这也被认为是荷兰建筑遗产保护的开端。整理自参考文献[7]第251 页。,荷兰人乐观积极的创造精神也反映在了该国独特的遗产观上。荷兰政府于1961 年颁布了第一部与建筑遗产相关的系统法案,荷兰政府在1961 年颁布了第一部与遗产关联的相关法案《荷兰纪念物与历史建筑法案》(Dutch Monuments and Historic Buildings Act 1961),此后经历了1972 年《保护世界文化和自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)的颁布、1975 年《阿姆斯特丹宣言》(The Declaration of Amsterdam)提出“今天的新建筑将会是明天的遗产”理念③《阿姆斯特丹宣言》(The Declaration of Amsterdam)在1975 年10 月21-25 日于阿姆斯特丹召开的“欧洲建筑遗产大会”上获得通过,对于历史城市保护有重要的指导意义。,以及1999 年荷兰国内颁布的《发展性保护政策》(Belvedere Policy)的推行④《发展性保护政策》(Belvedere Policy)的推行,使得历史和文化价值的重要意义在空间设计层面得到了确保,促进了建筑师通过寻求有效的方法来创建双赢的局面。参见参考文献[3]第24-25 页。,对历史建筑的更新改造不再仅仅停留于满足人们情感和精神的需求,建筑物的空间价值也愈发得到重视,建筑师在建筑遗产的保护与再利用设计中的主导地位获得了保证,开创了历史建筑再利用的新局面。上述具有前瞻性的、可持续发展的、综合的保护政策或公约,肯定了建筑随着时间的推移而产生的价值。许多荷兰设计师都试图在对历史建筑的改造过程中,通过对建筑功能进行重新定义,并在历史建筑的局部大胆采用全新材料或结构,在时间和历史建筑中建立一种“过去”和“当下”之间的可延续的、动态的新关系。

图2 总平面图(图片来源:卡恩建筑提供)

图3 1917年的B30(图片来源:参考文献[1])

图4 1917 年的B30(图片来源:http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:3979)

图5 1917 年的B30(俯瞰)(图片来源:同图4 )

图6 纳特尔的B30 剖面图(图片来源:同图3 )

图7 1917 年的B30 中庭(图片来源:同图3 )

图8 经瑞森纳斯改造后的B30 中庭(顶层部分)(图片来源:同图3 )

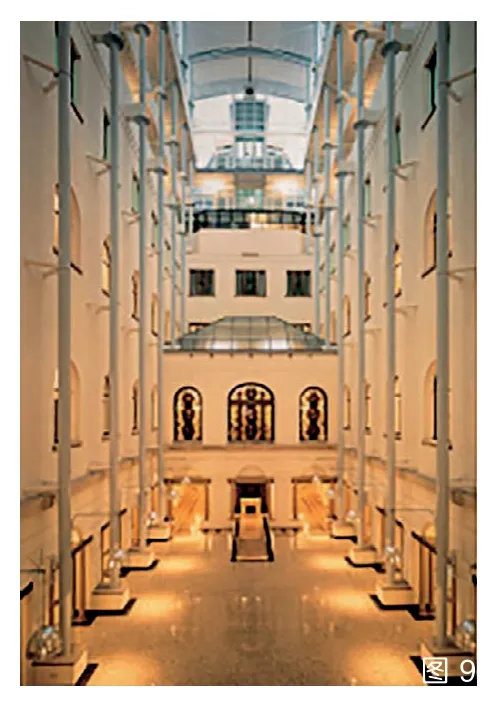

图9 经瑞森纳斯改造后的B30 中庭(底层部分)(图片来源:同图4 )

图10 经瑞森纳斯改造后的B30 中庭(图片来源:https://www.archined.nl/2015/03/de-profundis-d-e-cknuttel-over-b30/)

2016 年,卡恩建筑(KAAN Architecten)及顾问团队⑤整个项目团队由法西里科集团(Facilicom)领衔,布拉克斯马&鲁斯建筑事务所(Braaksma & Roos Architectenbureau), 蒂尔斯顾问公司(Deerns), 皮特斯结构设计咨询公司(Pieters Bouwtechniek),瑞贝尔顾问公司(Rebel Group)及卡恩建筑共同组成。完成了历史建筑——荷兰海牙的森林南路30 号(Bezuidenhoutseweg 30,以下简称B30)的改造(图1)。建筑师卡斯 · 卡恩(Kees Kaan)对该建筑的文献进行了细致的调查,他在设计中基于连续动态的时间观,使该建筑不同历史时期的形态在改造设计中得到了充分讨论,这种稳重严谨的设计理念在挖掘出历史建筑原有美学价值的同时,也为使用者带去了崭新的场所体验。该改建项目完成后屡获各大建筑奖项,吸引了世界范围内遗产保护界的关注①B30 项目曾荣获Frame Award / People's Choice Award 2018(由荷兰Frame 杂志主办),并曾获 ARC17 Architecture Award(由荷兰De Architect 杂志主办)、Refurbishment in Architecture Award 2018(由智利建筑网站ArchDaily 主办)等奖项的提名。。笔者在荷兰留学期间曾有幸在建筑师的现场导览下对建筑进行了深度考察,建筑师通过和谐统一的形式演绎,使建筑在岁月浸润下迸发出的崭新的、充满活力的视觉景象给笔者留下了深刻的印象。本文尝试从历史背景、空间特色和设计策略这三方面对B30 进行系统的解读和研究,并以此案例对建筑设计实践中建筑师的时间观问题展开讨论与思考。

1 基本情况——三个重要的时间节点

B30 经历了三个重要的时间节点——1917 年、1994 年和2016 年。

B30 始 建 于1917 年, 坐 落 于 海 牙市中心,邻接海牙森林,其所在的森林路段(Bezuidenhoutseweg)连接着荷兰皇宫(Huisten Bosch)和荷兰国会(Het Binnenhof)(图2)。B30 由当时荷兰政府的首席建筑师丹尼尔 · 纳特尔(Daniel E.C. Knuttel)设计,是一栋受17 世纪荷兰古典主义(Dutch Classicism)启发的新古典主义风格的办公建筑②来 源:https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/vastgoed-in-beheer/den-haag-bezuidenhoutseweg-30-b30.,在财政紧缩时期由荷兰外交部使用。纳特尔设计的建筑布局清晰,平面布置左右对称,围绕着一个狭长的庭院向四周展开。建筑的整体造型比例优美、尺度合宜。位于建筑中央的大厅和主阶梯的强烈象征性以及建筑本身阶级分明的空间布置也反映着当时权力至上的官僚主义[1]28。B30 因其强烈而独特的建筑风格和重要的历史地位,被列为荷兰一级保护建筑(Grade 1 listed building - National monument)③荷兰的一级保护建筑被称为国家纪念物(National Monument),次一级则是被保护建筑(Protected)。荷兰从20 世纪90 年代末开始将历史建筑的活用定为国策,并联合经营、法律、市民等多方人员参加,积极发展保护与改造共存的项目。同时荷兰注重古建筑的活态保护,不排斥对古建筑的创造性利用,对于保护建筑的改造,只要在专家协同之下,一般都给予了很大的自由度。(图3-图5)。

图11 1994 年B30 增建部分剖面示意(图片来源:同图4 )

图12 1994 年B30 增建部分外观(图片来源:同图10 )

图13 1994 年的B30(俯瞰)(图片来源:同图10 )

图14 2016 年改建后的B30 主立面(图片来源:Karin Borghouts 摄影)

事实上,由于时代发展及使用者的变更,古典主义建筑在空间性质上有时很难应对这些变化,B30 就经历过不止一次改造,特别在1994 年,汉斯 · 瑞森纳斯(Hans Ruijssenaars)教授组织进行过一次大规模的翻修与增建,整座建筑的空间组织结构被大幅更改和重新定义。在1917 年纳特尔的设计中,几乎所有的主要空间都围绕一条轴线对称布置,因此整座建筑的核心都聚焦在坐落于底层的大阶梯以及端部的主席室周围。而位于建筑中心的内部庭院,单纯是一个用于采光的空间,因无法自由进出而被长期空置(图6,图7)。在1994 年的改造方案中,瑞森纳斯通过给庭院加上屋顶,将这部分空间转换成室内,赋予了这个原本消极的空间以新的用途和价值(图8-图10)。瑞森纳斯打破了原有空间的阶级制度,他认为原方案中最被忽视的中庭应该成为建筑新的核心——一个众人可以自由聚集,促进交流的场所。同时为了增加使用面积,瑞森纳斯将中庭周围一圈建筑的体量拔高,加建了三层(图11-图13)。在他的改造方案中,仿佛所有的设计都为了强调这个新中心而展开。原本作为核心象征的大阶梯室与门厅间的隔墙被彻底打通,变成了对外开放的形式,外部的视线可以直接穿过中庭,到达对面的电梯间。然而,增建的三层体量大幅增加了中庭部分的高度,导致中庭的高宽比例失去了原有的美感。加盖的屋顶完全封闭,阳光无法直接射入中庭,整个中庭内部显得昏暗而压抑。

在建成近百年之后,为了保护并有效利用这处珍贵的历史资源,荷兰中央政府房地产部门在2014 年发起了公开竞赛,卡恩建筑及其团队一举中标,并于2016 年完成了对B30 的修复及再利用改造。现在,B30 迎来了五位新用户:相互独立的三个规划部门(CPB,SCP,PBL)、环境及基础设施理事会(Rli)以及荷兰数据保护局(DPA),这座历史悠久的建筑在卡恩建筑的改造下焕然一新,一改原本政府建筑给人的封闭排外、阶级分明的印象,成为符合时代需求的政府办公的新场所。

2 B30 的改造——从时间的嫁接到空间的统合

可以说,1994 年瑞森纳斯清晰的设计逻辑以及被他重新定义过的空间组织结构,是2016 年改造的基础。然而,瑞森纳斯大胆的改造一定程度上破坏了B30 建筑本身的内部构造,也相当于否定了历史建筑原初的设计逻辑,整个建筑呈现出与历史断裂的状态。因此,卡恩将改造的设计策略设定在以1917 年纳特尔的设计为核心的基础上展开。卡恩进行了细致的调研与分析,在专家顾问的指导下①B30 项目的建筑保护顾问由布拉克斯马&鲁斯建筑事务所担任。他们对历史建筑修复和改造的代表作有位于荷兰阿姆斯特丹的中央火车站(Central Station)、鹿特丹的阿米尼乌斯新教教堂(Arminius Church)等。试图还原B30 在几个主要历史时期的核心设计思想及空间特色,并将其作为整体改造设计理念中的重要部分。本文拟以上述的1917 年、1994 年和2016 年的三个重要时间节点为线索对该项目的设计手法进行整理和论述。

首先,对于建筑的外立面,卡恩继承了纳特尔的建筑语言,并尽可能保留了原建筑艺术风格的完整性。不过卡恩并没有满足于恢复原状,而是将面向街道的外立面窗台向下拉至建筑基座,大大增加了首层的对外开窗面积。这无疑赋予了立面层次关系以新的变化,同时令门厅部分显得更开敞明亮,从外部可对内部一览无余,加强了室内与街道之间的视线流动性(图14)。

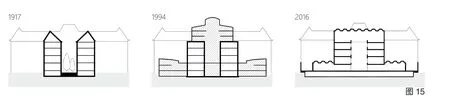

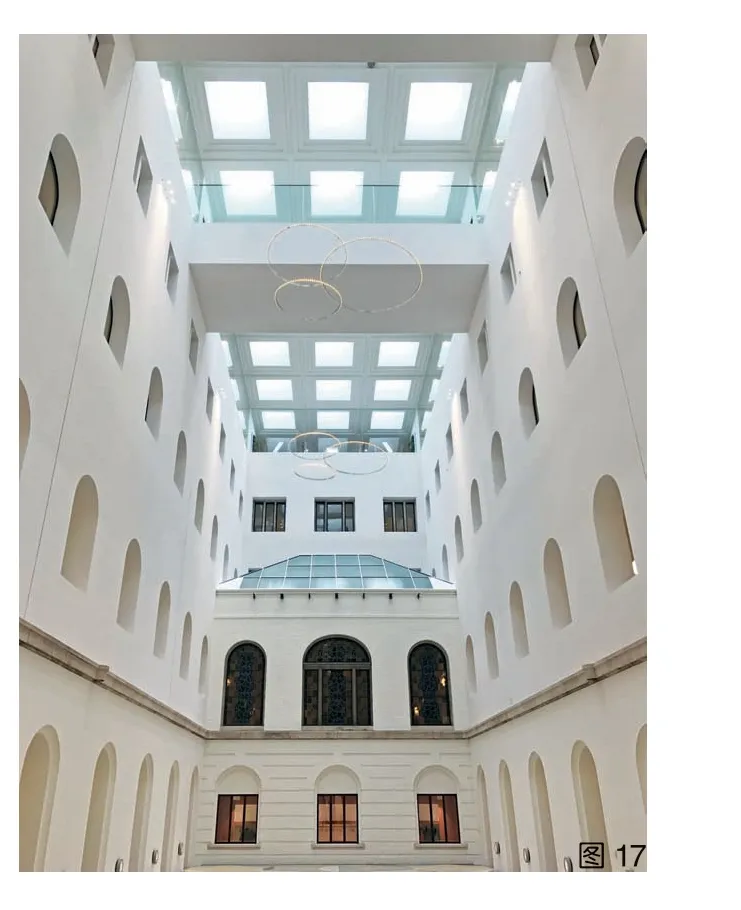

此外,这次改造的功能要求中,使用面积相较之前略有减少,使用者明确提出了对开放且明快的工作空间的诉求,这为建筑修复和功能重塑提供了更多的自由度和可能性。对于建筑内部,卡恩移除了瑞森纳斯在1994 年加建的3 层,以及暴露在中庭的圆柱等钢结构构件。建筑的总高度从30 m 降至20 m(共4 层),使得建筑中庭的视觉比例更接近1917 年纳特尔的设计。但是,卡恩并未一味地追求恢复建筑最初建成时的状态,例如对于1994 年瑞森纳斯将室外庭院转变为室内空间的改造意图,卡恩则予以保留并加以改进。撤去了1994年加建的3 层和屋顶以后,卡恩在原有的建筑体量顶部设置了一系列办公空间。考虑到这相当于给建筑增加了一层的高度,卡恩选择使用玻璃材料作为加建楼层面向中庭部分的墙壁,最大限度降低它在视觉上的存在感。这样不仅加建部分显得通透轻盈,站在该层的人也可以俯瞰整个中庭空间,减轻了该部分对中庭高宽比例的影响(图15)。为了解决中庭的采光问题,卡恩在重建的屋顶上设置了天窗,其布局遵循了1917 年原建筑的格子天花板的肌理。在研究日照情况后,天窗的底座被设计成了正方形、洞口由三角形玻璃封顶(图16),阳光得以均匀射入,中庭内部恢复了原有的明亮。建筑师还增建了两座空中廊桥横穿中庭,将顶层的东西两侧连接起来,使人们可以自由地在中庭上方来往穿梭(图17)。同时,考虑到使用者从建筑的各个方位投来的视线,为了增加中庭在视觉上的中心性,建筑师特意邀请了荷兰艺术家罗布·比尔扎(Rob Birza)为中庭的铺地设计了全新的马赛克拼贴图案。比尔扎运用抽象的曲线和大胆的色彩为朴素的中庭空间赋予新的生命力,给人一种对森林花园的联想(图18)。经过建筑师的改造后,中庭大厅一改沉闷压抑的形象,它不但串连起了建筑入口门厅和各办公区域,也成为人们愿意停留的场所。卡恩用巧妙的操作使新旧元素共存的同时,也在一定程度上还原了建筑在1917 年设计之初的空间特质,发掘了历史建筑中蕴含的美学价值。

图15 中庭设计的变迁(图片来源:卡恩建筑提供)

图16 B30 模型右侧(图片来源:支小咪摄影)

图17 改造后的中庭与空中廊桥(图片来源:同图16 )

图18 中庭的马赛克铺地设计(图片来源:同图16 )

图21 东西剖面(图片来源:同图15 )

图19 底层平面图(图片来源:同图15 )

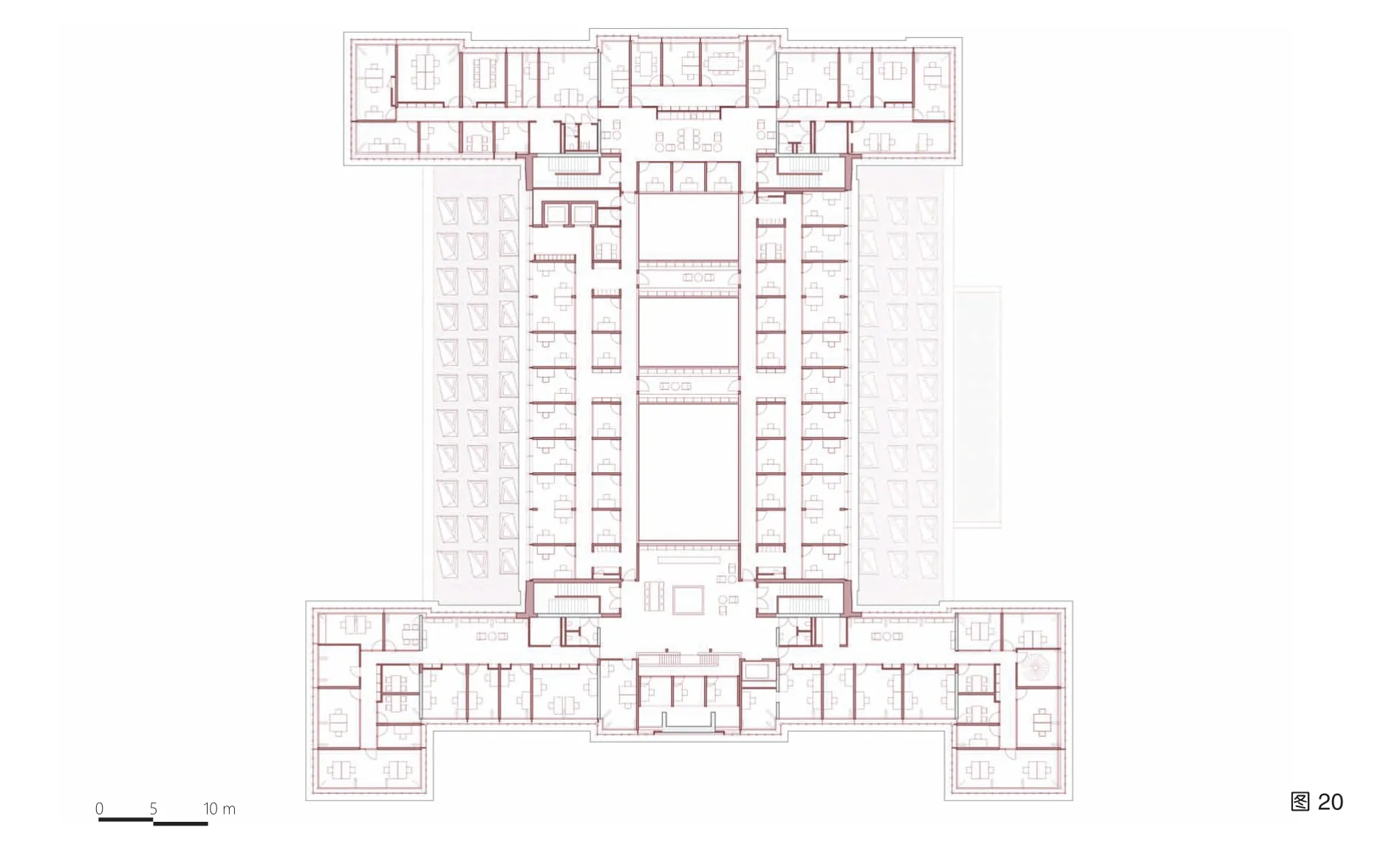

图20 5 层平面图(图片来源:同图15 )

图22 南北剖面(图片来源:同图15 )

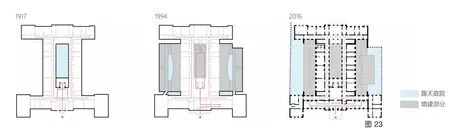

图23 底层平面的变迁(图片来源:支小咪绘制)

图24 一通到底的走廊(图片来源:支小咪摄影)

图25 从会议室望向花园(图片来源:Sebastian van Damme 摄影)

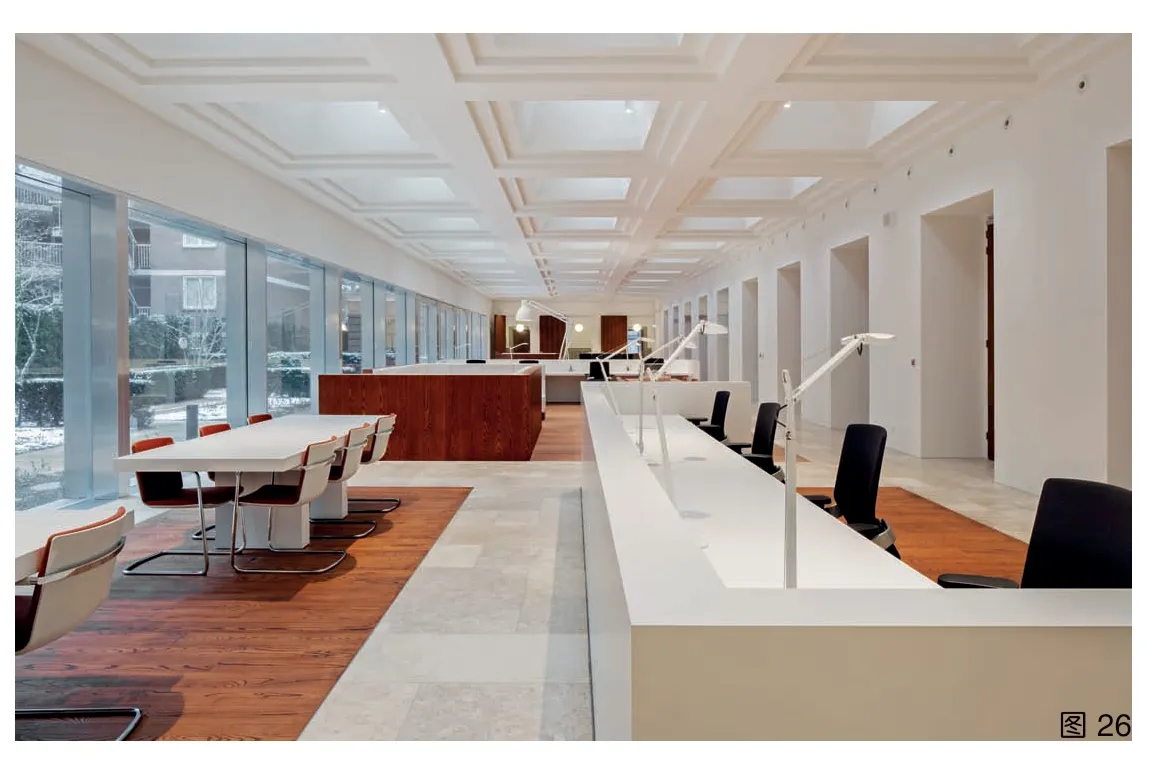

图26 会议室(图片来源:Karin Borghouts 摄影)

图27 研讨室(图片来源:同图26 )

卡恩对1994 年被瑞森纳斯改建的底层平面也重新进行了大面积的改造。在纳特尔的方案中,平面的空间组织按照3.2 m×6.6 m 以及6.6 m×6.6 m 的模数进行设计,卡恩在平面改造上也遵循了模数规则。1 至3 层的房间沿中庭周围宽2.8 m 的走廊排列,所有办公室都回归了1917 年设计中原先的位置,清晰的平面结构得以再现(图19-图22)。与此同时,为了符合新的使用需求,卡恩极为重视视线通透与空间关系的平等,底层所有的廊道都得到贯通,使用者的视线可以一通到底,此举不仅简化了建筑内部的交通流线,也加强了建筑内部与周围环境在视觉上的联系(图23,图24)。在调查历史资料的过程中,卡恩发现在1917 年版“细长状”的建成方案之前,纳特尔曾有过一版平面布置更接近于正方形的方案[1]35。参照这条重要的历史线索,卡恩将底层向东西两侧扩展,东侧扩展出的空间设有会议室、研讨室和穿过玻璃前廊的下沉礼堂,西侧扩展出的空间则设有休息室、工作区、咖啡厅和小型图书室。两侧新增建空间的门厅外墙采用了石头填充的喷砂混凝土和与原建筑色调相匹配的着色剂,与原立面进行对接。面向内部花园的大型旋转玻璃门,使得整个增建部分通透明亮且亲近自然(图25-图27)。卡恩选择将餐厅、咖啡馆、图书馆、会议室和研讨室等公共性强的空间设置在底层,展现了政府面向公众公开透明的姿态。

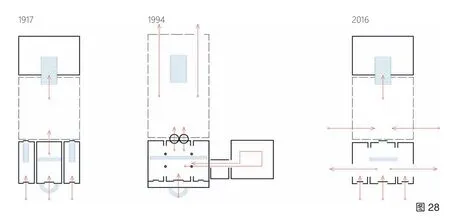

图28 入口设计的变迁(图片来源:同图23 )

图29 大阶梯室(图片来源:同图24 )

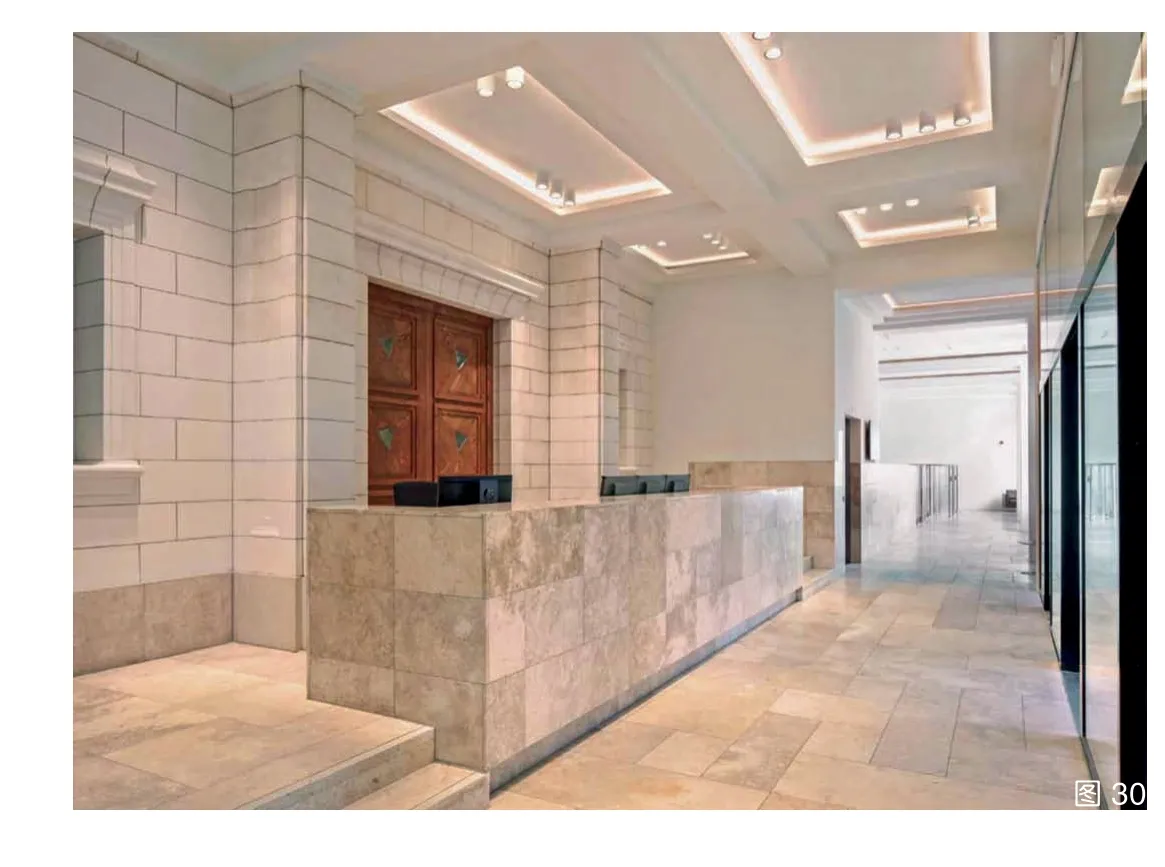

图30 入口长廊(图片来源:同图26 )

原本封闭而等级清晰的建筑主入口部分,经卡恩之手转化为直接面向外部城市街道的窗口,成为一个开放亲和的空间。一方面,建筑1917 年的入口外观被全面保留与修复;另一方面,为了适应新的功能需求,卡恩将1994 年新增的位于门厅正面的台阶、廊柱及大门移除,大胆地将建筑入口移到了室内。外墙内侧新增了一条宽3.6 m、与街道地表相同标高的公共廊道,夹在外部主立面与室内新入口之间,新的入口大门及前台被设置为面向廊道(图28-图30)。新的门厅消除了与外部街道的高差,显示出建筑对外开放的空间格局。与此同时,通过调整连接入口的数级台阶,建筑内部的地面依然保持原来的标高。这一做法使得建筑面向街道的部分实现了视觉上的开放性,同时又充分保证了这座政府办公建筑内部的私密性。

在面对这座历史建筑呈现出的种种矛盾时,卡恩并未僵化地看待建筑的原真性(authenticity)[6],没有选择一味回顾已停滞的“过去”,也没有单纯在自己身处的“当下”中寻找灵感,而是将“时间性”带入了思考过程。卡恩从以人为本的角度发现了这栋建筑在不同历史阶段拥有的核心的空间品质,并用清晰的设计理念串联起了建筑在其百年历史中经历的一系列演变,同时面向未来,对建筑的价值呈现提出了新的设计策略。卡恩着手改造的每一处,都像是把被相对化了的时间装置重组在一起。因此,就这一项目而言,与其说改造完成后的建筑空间是建筑师的创作,不如说其更接近于一种在绵延不断的历史进程中根植于人们记忆的共识在无意识中运作的结果。

3 本作的意义——一种基于连续动态的时间观的设计策略

我们可以单纯地将重要的古建筑视作杰出的历史产物,同时也不可否认,这其实也是建筑建成后,在时间长河中,后人为了维护这些珍贵的时代产物,克服了种种困难、解决了诸多问题的成果。在美术史学家乔治 · 库布勒(George Kubler)看来,以建筑为代表的人工物是一系列连锁的表象(aequence),且这些连锁在历史的进程中与文化传统或纪念性、象征性等紧密关联在一起。只有随著时间流逝不断被更新与完善的连锁才是开放的、与“当下”相连接的。相反,如果这些连锁一旦断绝与“当下”的关联,那么它注定会走向终结,成为逝去的“过去”的一部分[8]。

时间对建筑产生物质性的干预,可以说是建筑作为实体存在的必然结果,对于建筑师而言,思考时间和建筑设计的相互关系,以及辨证理解时间的重要性不言而喻。近代以来也有不少以时间视角对建筑进行的研究①比如瑞士的历史学家西格弗莱德 · 吉迪恩(Sigfried Giedion),他在三维空间中导入了动态性的概念,以这种将时间与空间统合为一体的“时空间”为基础,并将同一时代的艺术家或建筑师所拥有的共通社会意识定义为“时代精神”,对近代建筑进行了系统的论述。阿尔多 · 罗西(Aldo Rossi)则表示建筑的生成结构根植于由城市历史积淀的集体记忆之中,并提出了建筑形式和概念的应该在与过去的时间连续的基础上进行追求和延续的设计理念。同时在亚洲,日本建筑师,同时也是新陈代谢派代表人物的菊竹清训则将在建筑中流逝的时间的分为变化(生活的装置)与不变(建筑的中心)的两部分进行了思考与实践。从上述东西方建筑师各自的不同见解可以窥探到,对于建筑设计理论中时间观问题一直有其重要的位置。。可是在我国,过去的几十年城市化发展迅猛,大量时间的痕迹都被无情地抹去或被种种“新生事物”所取代。而对于历史建筑环境的保存修复,也多是一种自上而下的行为。究其缘由,也许只是因为人们对于“历史”这一厚重的时间积淀心存敬畏,认为仅凭区区建筑师之手,是无法对抗时间的,因此对于“过去”,人们往往停留在以俯瞰的方式站在“当下”这一时间点上去回顾。另一方面,在现代信息社会,时时刻刻都有最新的建筑作品和资讯被发布在各类媒体平台上。人们不断追求新的刺激,建筑师必须做出相对的回应,建筑被当作快速消费的物品,这也大大加快了城市新陈代谢、推陈出新的速度。建筑师对于建筑与时间关系的思考,也越发倾向于即时化和通俗化。即使如此,建筑设计并不存在不去介入既存环境的选择,建筑师无法逃避去继承并不断完善自身所处环境的宿命,建筑本身也无法抵抗逐渐被风化的事实。既然我们已经意识到时间的断档使人们的情感和赖以生存的人居环境越来越疏离,那么在瞬息变幻的社会动向中,建筑师在不得不追随时代的流行趋势去捕捉“当下”与“瞬间”的同时,是否也需要留意那些由时间承载至今的不变意识?

对“原真性”的尊重是文物建筑开展保护修缮工作的第一要义[4]117,但正如前文所言,建筑在漫长的历史进程中是通过不断修复与改造并重新崛起而获得新生的。在这里,可以说建筑师面对的是一个由空间界定的时间概念,并且这种时间概念是连续的。历史建筑在当下需求与原状间试图达成动态平衡,就要求建筑师在面对每一个细节时都需进行关于“时间性”的思辩,并不断地上升为“过去”和“当下”的对话。关于这一点,卡恩也认为,在日益复杂的改造项目中,不得不面临来自不同时间节点的新旧要素之间的相互碰撞,现代的建筑手法不应该掩埋历史建筑自身的厚重底蕴,但同时也不应选择刻意强调这些历史建筑的纪念性和象征性[10]。在B30 案例中,卡恩的设计也是从连绵不断的时间中,选取了数个时间点,将这些时间点用一条关系轴串联,并在这选择、编辑的操作循环的过程中体现建筑师的主体性。

虽然建筑师在B30 改造项目中运用了剥离、复原、叠加等多种方式,然而在实际造访后,除了空间带来的舒适感和整体氛围的协调,笔者似乎无法迅速说出B30项目的最大特征。也许是因为其中并不存在那种仿佛将时间割裂的新旧对比,对于在建筑中留下的时间痕迹,建筑师既没有去“同化”也没有去刻意制造“反差”,更无意去归结某种普适性的改造策略。由于缺少渲染气氛的戏剧性手法,如果没有建筑师的介绍,也许笔者根本无法分辨哪里是被复原而哪里是被增建的部分。与此同時,卡恩也并未忘记对全局的把控,而是在保持时间的流动与连续的同时,在策略性干预和大胆创新之间达成了平衡,从而使建筑本身成为一种连续的时间体验,建筑设计也成为一种时间的设计。“过去”和“当下”在建筑中得到了并置,这种并置同时也反映了建筑师以人为本的设计态度。B30 曾是权力的象征,具有较强的纪念性,然而经过改造的建筑却并不宣示威权,而是与周围的城市环境融为一体。开敞的外立面彰显着现代政府建筑对大众的开放性,几乎所有的公共服务空间也都被配置于底层,展现出邀请公众参与的姿态。

卡恩用现代的方式转译了这座历史建筑的要素与精髓,使得新老空间元素融合在一起,让B30 与海牙这座城市在一个多世纪的现代化进程中从未间断地保持着深层关联,并且这种关联还会被延续下去。

由衷感谢卡恩建筑的现场导览以及提供的资料。