解读瑞典学者喜仁龙眼中的紫禁城

程枭翀

1 引言

喜仁龙(Osvald Sirén,1879-1966),也有学者译为喜龙仁,瑞典艺术史学家。1922 年,喜仁龙得到北京当局的特许,在退位皇帝溥仪的陪同下,考察了北京若干皇家建筑,并获准测绘北京内外城的城门与城墙。得益于这次考察,喜仁龙于1924 年出版了《北京的城墙和城门》(The Walls and Gates of Peking)[1],1926 年出版了《中国北京皇城写真全图》(The Imperial Palaces of Peking)[2]。此后,他数次来华,对中国的绘画、雕塑、园林等进行了专题考察。1925 年出版了《5-14 世纪的中国雕塑》(Chinese Sculpture from the Fifth Century to the Fourteenth Century)[3],1930 年出版了《中国古代艺术史4 建筑卷》(A History of Early Chinese Art IV Architecture)[4],1949年出版了《中国园林》(Gardens of China)[5]。以上成果奠定了喜仁龙在中国建筑史研究领域的地位。

《中国北京皇城写真全图》于1925 年完成,1926 年出版,是喜仁龙研究紫禁城的主要成果。该书的前言部分提到了喜仁龙研究紫禁城的来龙去脉,文字部分从北京城到北京皇城再到紫禁城,详细分析了中国城市与建筑的特点。此外,书中还有14 张图纸和274 张照片,真实记录了北京皇城的历史信息。除紫禁城外,书中还涉及到了天安门、景山、西苑三海、圆明园、颐和园、玉泉山、香山、李王府、成王府、七爷府、李亲王院、僧王院等处。在该书的前言中,喜仁龙提到了出版的初衷:

“我得以搜集大量的照片素材,部分建筑之前从未被拍摄。随着时间的推移,建筑逐渐衰败,或者遭受火灾及自然灾害,这些资料将会愈发有价值。这种迅速的破坏过程,很多情况下,即使是比当今中国更富策略、更有效率的当局政府,也难以阻止。这也是即使存在诸多不足,我仍决定出版这本书的主要原因之一。”[2]V

其实,喜仁龙并不是第一个研究紫禁城的学者。早在1900 年八国联军侵占紫禁城之时,即有外国学者以现代建筑学的方法,开始对紫禁城建筑进行拍照、测绘,并出版了一系列研究成果。日本的伊东忠太(Ito Chuta,1867-1954)是其中的佼佼者,他带领的团队于1901 年7 月21 日至8月11 日对紫禁城进行了实测,之后发表了《伊东工学博士的北京紫禁城建筑谈》[6]、《清国北京紫禁城殿门的建筑》[7],并主导出版了《清国北京皇城写真帖》[8]、《北京皇城的建筑装饰》[9]等成果。喜仁龙在整理出版《中国北京皇城写真全图》时,得到了伊东忠太的支持,引用了10 张伊东当年所绘的图纸。除此之外,书中还引用了一张德国远征军地形部门于1900 年至1901 年间测绘的北京皇城平面图,以及瑞典建筑师斯塔克(J. Albin Stark,1885 - 1960)所绘的三张紫禁城中轴线建筑群平面图。

喜仁龙的研究并不是孤立的,20 世纪初是西方大规模考察中国建筑的巅峰期,喜仁龙作为代表学者之一,其研究离不开大的学术潮流。除了上述伊东忠太的帮助外,法国的伯希和(Paul Pelliot,1878 -1945)为他提供了一些有价值的历史信息,并解决了文本和图版中汉字翻译的问题。《中国北京皇城写真全图》以英、法两种文字注释,英国的叶慈(W. Perceval Yetts,1878-1957)协助其完成了英文部分,而法国的比奥(Jean Buhot,1885 - 1952)在英文、法文两部分都给予了帮助。此外,他在现场的工作得到了当时管理紫禁城的政府工作人员的支持。遗憾的是,在该书出版的1926 年,中国营造学社尚未成立,中国本土的学者未能参与到研究工作中。直到数年以后,喜仁龙的成果才引起国内学界的关注,《中国北京皇城写真全图》的中译本在90 年后的2017 年才迟迟问世。

2 都城、皇城、皇宫

喜仁龙没有孤立地研究紫禁城(Purple Forbidden City), 而 是 将 其 作 为 皇 宫(imperial palace city)的代表,纳入了皇城(imperial city)、都城这一更大的范围,统筹进行研究。他认为,中国人建造都城和皇宫的历史是一脉相承的,最早可以追溯到唐代的都城长安城(隋大兴城)以及著名的大明宫。长安城最显著的特点就是棋盘状的平面布局,主干街道都是正南北或东西向。平直的街道将城市平面整齐划分为若干方形空间——“坊”,每个“坊”还可通过较狭窄的街道细分为四个更小的方形空间。宫殿或大型衙署有时占据整个“坊”的规模,而普通住宅则往往仅占四分之一。唐高宗建造的大明宫,是中国宫殿建筑的巅峰之作,坐落于都城的北部,矩形平面,正对四方。所有主要建筑和院落呈线性布置,形成建筑群的中轴线。规模宏大的礼制性建筑(大殿)位于中轴线前部,被称为“外朝”;后部是“内廷”,有一些小型办公建筑。皇宫中其它部分的广阔区域,分散布置皇家的住宅以及满足休闲、学习和思考功能的建筑,这是中国古代都城和皇宫的典型布局方式。宋汴梁城和汴京宫继承了唐代的传统,而元大都建设时再次继承并延续至今,从而使北京城和紫禁城呈现出古老的特征。

元大都的形象最早通过意大利人马可 · 波罗(Marco Polo,1254 - 1324)的描述介绍到西方,喜仁龙详细研读了这部分内容。

“街道是如此的宽阔和平直,以至于可以从这头看到那头,从一座城门看到另一座。城市到处是壮美的宫殿,还有很多宏伟、优美的旅店和住宅。所有建造房屋的地块都是四方的,呈线性排列。每个方形地块都由整洁的街道围绕,因此整个城市的布局如同国际象棋的棋盘,布置的如此完美、高超,以致于难以言表。

“以宏伟的城墙围合形成方形,每边大约1 里长,也就是说一周4 里。城墙很厚,高10 步,四周白灰抹面并留有孔洞,显得很可靠。城墙四角都有一座华丽的宫殿,里面装有皇帝的战争装备,如弓箭、马鞍、马缰、弓弦,以及其它军需物资。”[2]1-2

第一段描述了元大都都城的形象,而后一段描述的是当时的皇宫。喜仁龙指出,马可 · 波罗的描述可能并不准确,例如皇宫平面不是方形而是矩形;严格的棋盘状平面有一定的夸张成份,偌大的城市中肯定有不规则的部分;一周不是4 意大利里①1 意大利里约等于1.375 km。(约5.5 km),而是元明地方志中所记载的3 ~4 km;四角建筑不应称作“宫殿”,而应是“塔楼”。不过,抛开细节上的瑕疵不论,喜仁龙认为马可 · 波罗当年所描述的整体风貌相比1922 年的北京城及紫禁城而言,并没有大的改变。明清北京内城在元大都的基础上建造而成,除了北部缩小了约2 km,南部扩展了0.5 km 外,几乎没有大的变化。平面接近方形,南部城墙有3 座城门,而北、东、西各有2 座。虽然随着时间的推移,古老的殿宇和衙署已经消失或被西式建筑取代,一些过去平直的街道也变为曲折小道,但是正南北或东西向的主干街道,以及“坊”式街区都延续下来(城北部尤其显著)。皇宫位于都城和皇城的最深处,矩形平面正对四方,高墙深壕围绕,四角和城门处都建有精美的塔楼,中轴线统领整个建筑群,这都是唐代大明宫的遗风。

对于都城、皇城和皇宫三者,喜仁龙在概念上并没有严格区分,例如,他以imperial city(皇城)指代唐代都城长安,书名中又将imperial palace(皇宫)翻译为皇城。但是在研究对象上,喜仁龙把握得十分准确,对于紫禁城(Purple Forbidden City)、北京皇城(imperial city)和北京城(city of Peking)三者分层次进行了研究。其最早出版的《北京的城墙和城门》详细研究了北京城,笔者另有文章加以解读[10]。而《中国北京皇城写真全图》关注的范围是北京皇城,他对其中的紫禁城进行了详细探讨,是本文的研究重点。

3 外朝和内廷

1911年辛亥革命推翻了清王朝的统治,但直到1924 年11 月,末代皇帝溥仪才被逐出皇宫。而喜仁龙考察紫禁城的1922 年正好处于过渡时期,从而看到了极具时代特色的紫禁城。当时,外朝部分已经“国有化”,由北京当局管理,当局政府当时在紫禁城一旁的西苑三海办公。内廷部分还在满清皇室的控制下,退位皇帝、妃嫔以及皇室服务人员都生活在此。喜仁龙的考察活动得到了北京当局的许可,而且有溥仪的陪同,因此他得以到达紫禁城的很多区域。

“紫禁城是矩形平面,南北长约1 km,东西约786 m,四周以护城河及超过7 m 高的城墙围绕。紫禁城名称中的‘紫’并不是源于城墙或围墙中的红色或粉色,而是与古老的传说息息相关。法国学者M. Vissière 曾做过解释,紫禁城名称源于文学化的北极星。皇宫被认为是整个地球的中心,就像北极星是天空的中心那样。古老的北极星在中国被称为紫微星,传说秦汉皇帝建造的各种宫殿,就是按照北极星及周边星座的方位来布局的,这种传统延续到了明清。

“紫禁城城墙上辟有4 座城门,每座有3 个洞口,城台上建有一座宽敞的城楼。最主要的城门分别位于南北两端,标识出了建筑群的中轴线。东西两座城门靠近南部,是因为皇宫中的办公、礼制建筑位于南部,工作人员出入较为便捷。城墙4 角各有1座华丽的角楼标识,护城河的水面倒映着它的凹曲屋面。

“紫禁城的朝向正对四方,所有宫殿的入口均朝南,平面可分为3 部分,中间是最重要的,包括所有宏伟的礼制建筑,用于举行国家大典,南部是外朝,北部是内廷,二者以一个横向的院落分隔开来。皇宫中的东西两侧,被划分为若干规模不等的院落,线性布局,以小路划分,正对四方。最大的院落中种有树木,其它则在开敞院落中布置庙宇或纪念性建筑,或满足办公、存档、储物、戏剧功能,或供皇帝、皇后、皇室成员及服务人员简单居住之用。”[2]5-6

以上是喜仁龙对紫禁城的总体认识。他始终不忘中国宫殿的建造传统,有意识地发掘“矩形平面”“正对四方”“高墙深壕”“外朝内廷”“中轴线”这些传统要素。

喜仁龙从南至北,沿中轴线参观了紫禁城。当时,外朝的主要建筑已经向公众开放,但是天安门和午门尚不允许通行,游客只能通过西华门和东华门出入。在喜仁龙看来,不能从南门进入紫禁城是十分遗憾的,因为从南边开始的整体平面布局显得更加有逻辑。根据文字描述,可以知道喜仁龙依次参观了午门、太和门、太和殿、中和殿和保和殿。当时保和殿两侧围墙将外朝与内廷隔离,只有从北侧才能到达保和殿后墙,保和殿以北的区域游人无法到达。之后,喜仁龙描述了外朝中轴线两侧的辅助建筑,弘义阁和体仁阁、左右翼门、文华殿和武英殿、文渊阁、传心殿、咸安宫、南薰殿。到达内廷,喜仁龙依次描述了乾清门、乾清宫、交泰殿、坤宁宫、御花园、钦安殿、神武门,以及两侧的隆福门、景和门、养心殿、永寿宫、翊坤宫、宁寿宫、奉先殿、景阳宫、永和宫、延禧宫、雨花阁、宝华殿、中正殿。

从喜仁龙拍摄照片的分布情况来看(图1),他关注最多的无疑是中轴线上的建筑以及附属的装饰、陈设,其次是城防系统中的城门和角楼,最后是帝后生活的区域以及宗教场所。喜仁龙提到:

“考察期间参观了西北部很多地区,那里是皇帝日常生活的区域,有很多庙宇和花园,而对东北部皇室女性成员活动的区域知之甚少。”[2]6

这在照片分布图中体现并不明显,不过可以推断,养心殿、建福宫花园、雨花阁等处是当时退位皇帝的主要活动场所,在溥仪的陪同下,喜仁龙得以参观这些隐秘的区域。

图1 喜仁龙拍摄照片的分布情况(图片来源:程枭翀根据参考文献[2]69页中的紫禁城平面图改绘)

通过整理喜仁龙对于紫禁城中各个建筑的文字描述能够发现,他主要关注历史沿革以及建筑功能、形制、室内外陈设等方面的内容(表1)。他以《大清会典事例》和《顺天府志》为主要参考文献,梳理了各主要建筑的变迁。值得注意的是,喜仁龙严格区分了建筑的重建(rebuild/reconstruction)和修缮(repair),从而进一步判断建筑的古老程度。

午门据记载于清嘉庆六年(1801)进行了重建,但他认为建筑是明末清初的风格,所以嘉庆年间应为修缮工程,而不是重建。中和殿和太和殿最后一次大修都在清乾隆三十年(1765),但是喜仁龙认为中和殿的改动较小,因为相比太和殿,在结构和装饰方面保留了更多的古老特征。乾清门重建于清顺治十二年(1655),之后虽有维修但改动较小,因此喜仁龙推测它是皇宫中最古老的建筑之一。乾清宫在历史上变动较大,明正德九年(1514)完全烧毁,两年后重建,万历二十四年(1596)再次焚毁,清顺治十二年(1655)重建,康熙八年(1669)修缮,嘉庆二年(1797)与交泰殿、坤宁宫一同遭受火灾,之后按原平面复建。可见,喜仁龙投入了极大的精力来给建筑断代,断代时将文献记载与实物相互佐证,是十分科学的研究方法,至今仍有借鉴意义。

喜仁龙提到了部分建筑功能的改变,当时,午门雁翅楼已经用于商业活动;保和殿被作为藏书库房使用;文华殿、主敬殿和传心殿被辟为博物馆,收藏原存于沈阳和承德皇宫的青铜器、陶器、瓷器和景泰蓝。由于外朝已经“国有化”,乾清宫取代太和殿,成为了皇室庆典活动的场所,1922 年溥仪婚礼即在此举行;而神武门也顺其自然成为了皇室成员及访客的出入大门。

可以看出,喜仁龙当年对紫禁城的考察谈不上深入,仅仅是走马观花而已。但是,从他的描述中能够清晰反映出当时“国有化”的外朝与皇室控制的内廷有明显的不同。从1911 年到1924 年,是“紫禁城”过渡到“故宫博物院”的历史时期,喜仁龙见证了这一过程,并留下了珍贵的图像资料和文字描述,值得深入发掘。

4 建筑特点

喜仁龙对于中国建筑形制的研究成果,主要体现在1930 年出版的《中国古代艺术史4 建筑卷》中,这是其多年研究的结晶,代表了西方研究中国建筑的最高水平。不过,在刚刚完成紫禁城考察时,喜仁龙尚未重点关注单体建筑。到了《中国北京皇城写真全图》出版的1926 年,他对紫禁城中单体建筑的研究也未达到成熟的水平。但是通过书中他对单体建筑的描述,能够看出他正摆脱西方主流对于中国建筑的偏见,开始深入了解中国建筑的语汇。在喜仁龙之前,研究中国建筑的西方学者以詹姆 斯 · 弗 格 森(James Fergusson,1808 -1886)、弗莱彻(Banister Fletcher,1866-1953)等人为代表,他们认为中国建筑“不合理”“千篇一律”。这遭到了日本学者伊东忠太的批判,认为他们“始见之人,不知其变化耳”,“对于中国建筑观察之浅薄耳”[11]。喜仁龙审视紫禁城建筑时,开始基于实物分析中国建筑的特点,他的文字中更多的是对中国建筑的肯定。

“建筑的重要性往往通过下面的台基来标识,可以这么认为,台基上装饰的栏杆比支撑建筑的木结构更好地表现了建筑。

“台基系统无疑是东方建筑的特征,可能是从印度传入中国的,但是没有比北京皇宫更加华丽和优美的例子。它承载得起所有伟大的建筑,也起到了决定性的装饰效果。材料是十分突出的,台基和栏杆都由汉白玉制成。”[2]19

喜仁龙对紫禁城中的台基给予了高度评价,他认为台基体现了建筑的重要性,而汉白玉栏杆围绕的台基装饰了整个建筑,比支撑建筑的木构架有更好的效果。应当注意,在肯定台基装饰性的同时,喜仁龙并没有贬低木结构的意思,相反他认为中国的木构架体系是十分高超的。

“梁、椽、檩相互搭接和斗栱组装系统,都是技术高超的问题,现在很难探讨。只能指出,斗栱的结构重要性在早期的建筑中是可以清晰分辨的,后期失去了结构的可靠性,斗栱逐渐成为肤浅的装饰构件。”[2]20

表1 喜仁龙描述的紫禁城建筑信息

续表1 喜仁龙描述的紫禁城建筑信息

很明显,喜仁龙没有在《中国北京皇城写真全图》详细分析中国的木构架体系并非因其不重要,而恰恰是认为其过于复杂难以简单论述,所以暂且搁置。在《中国古代艺术史》建筑卷中,喜仁龙的视野已从紫禁城扩展到全中国,他系统阐述了中国木构建筑,尤其对斗栱(bracket)进行了详细论述。他认识到斗栱具有承托屋檐、檐下装饰、等级标志三方面的作用,并梳理了斗栱在历史上的演变规律:

“(唐代建筑)柱子粗壮,梁架和斗栱有力但不厚重,屋顶出檐深远。

“(宋元建筑)昂构件仍有结构意义,作为杠杆支撑屋面,栱件支撑檐檩形成檐口线,斗栱整体缺乏唐代那种自由和灵活性。

“(明代建筑)斗栱已失去原始的结构作为,仅仅成为檐下的装饰元素。”[4]67-72

在此基础上,他得出了结论:“中国古代建筑艺术的精髓,在发展过程中渐渐被舍弃,它们失去了结构性特征,成为掩盖真实结构的累赘。”[4]72喜仁龙对于斗栱的研究,很容易让人想到林徽音于1932 年发表在《中国营造学社汇刊》第3 卷第1 期的《论中国建筑之几个特征》,文中提到:

“斗栱的演化,每是技巧上的进步,但是后代斗栱(约略从宋元以后),便变化到非常复杂,在结构上已有过当的部分,部位上也有改变。本来斗栱只限于柱的上面(今称柱头斗),后来为外观关系,又增加一攒所谓“平身科”者,在柱与柱之间。明清建筑上平身科加增到六七攒,排成一列,完全成为装饰品,失去本来功用。‘昂’之后部功用变废除,只馀前部形式而已。”[12]175

可见,喜仁龙早于林徽音数年,便得出了类似的结论。所以说喜仁龙已经不再是带有偏见的“西方学者”,而是来自西方的“中国建筑史学家”。

除了斗栱以外,喜仁龙还提到了紫禁城建筑的屋顶,他认为木构架系统存在的意义就是支撑屋顶。虽然他不知道不同屋顶的名称,但已经可以区分不同的类型,如四坡顶(庑殿)hipped (sloping on all four sides)、半山墙顶(歇山)provided with half-gables at the ends、金字塔式顶(攒尖)pyramidal form (if the plan of the building is square),他也认识到庑殿顶的等级高于歇山顶,而重檐是一种高级的屋顶形式。基于上述认识,喜仁龙的文字中已经看不到中国建筑“千篇一律”的说法了。

最后喜仁龙关注的一点就是紫禁城建筑的色彩,他的看法与众不同:

“宫殿外表的壮丽效果很大程度上依赖华丽的色彩。台基的台阶和栏杆用汉白玉制成,其上竖立鲜红的结构柱子,屋顶覆黄色琉璃瓦。白、红、黄三色,配合蓝天绿树,倒映在深色的水面上,形成了皇宫中主导的景观。这些景色通常是在高处被观赏,如午门城台、煤山、北海白塔,自然金黄色的屋顶便成为最具冲击力的要素。

“白色的大理石栏杆、红色的围墙和柱子,当灰尘和岁月减淡它们的色彩,变得最为美丽。

“柱上的梁架和斗栱,按规定饰以绿、蓝、白的花卉或几何图案。在远处看效果很好,但不适于近处观察。只有在灰尘和岁月侵蚀后,这些装饰才显得与建筑和谐。”[4]20-21

他对紫禁城中白色台基、红色墙柱、黄色屋顶搭配产生的视觉冲击力赞叹不已,但同时认为这种效果只适合远观。就细节而言,他只认可随着时间推移逐渐褪去色彩的构件,那样才与建筑整体协调。

如今看来,喜仁龙对紫禁城建筑特点的分析算不上深入,很多略懂中国建筑史的学者都能娓娓道来。但是在中国建筑史学体系尚未建构的20 世纪20 年代,喜仁龙的论断弥足珍贵,他提供了多个研究中国建筑的切入点,以旁观者的身份道出了中国建筑的某些特点,同时也激励了本土学者努力建构自己的建筑史学体系。

5 镜头下的紫禁城

19 世纪上半叶,摄影术在欧洲被发明,并在第二次鸦片战争期间传入中国,到喜仁龙考察紫禁城之时,摄影技术已经被广泛使用。不过,由于深宫禁地外人很少可以涉足,所以反映紫禁城建筑的照片屈指可数。就笔者所知,喜仁龙是继1901 年伊东忠太团队之后,第二拨全面拍摄紫禁城建筑并有图集出版的学术团队。镜头成为喜仁龙的又一双眼睛,将紫禁城建筑的形象定格在1922 年。

《中国北京皇城写真全图》收录的274张照片中,有92 张(编号5-96)拍摄于紫禁城(图1)。这些照片以中、英、法三种文字进行注释,不过,其中有13 张照片的注释有误,笔者予以更正(表2)。

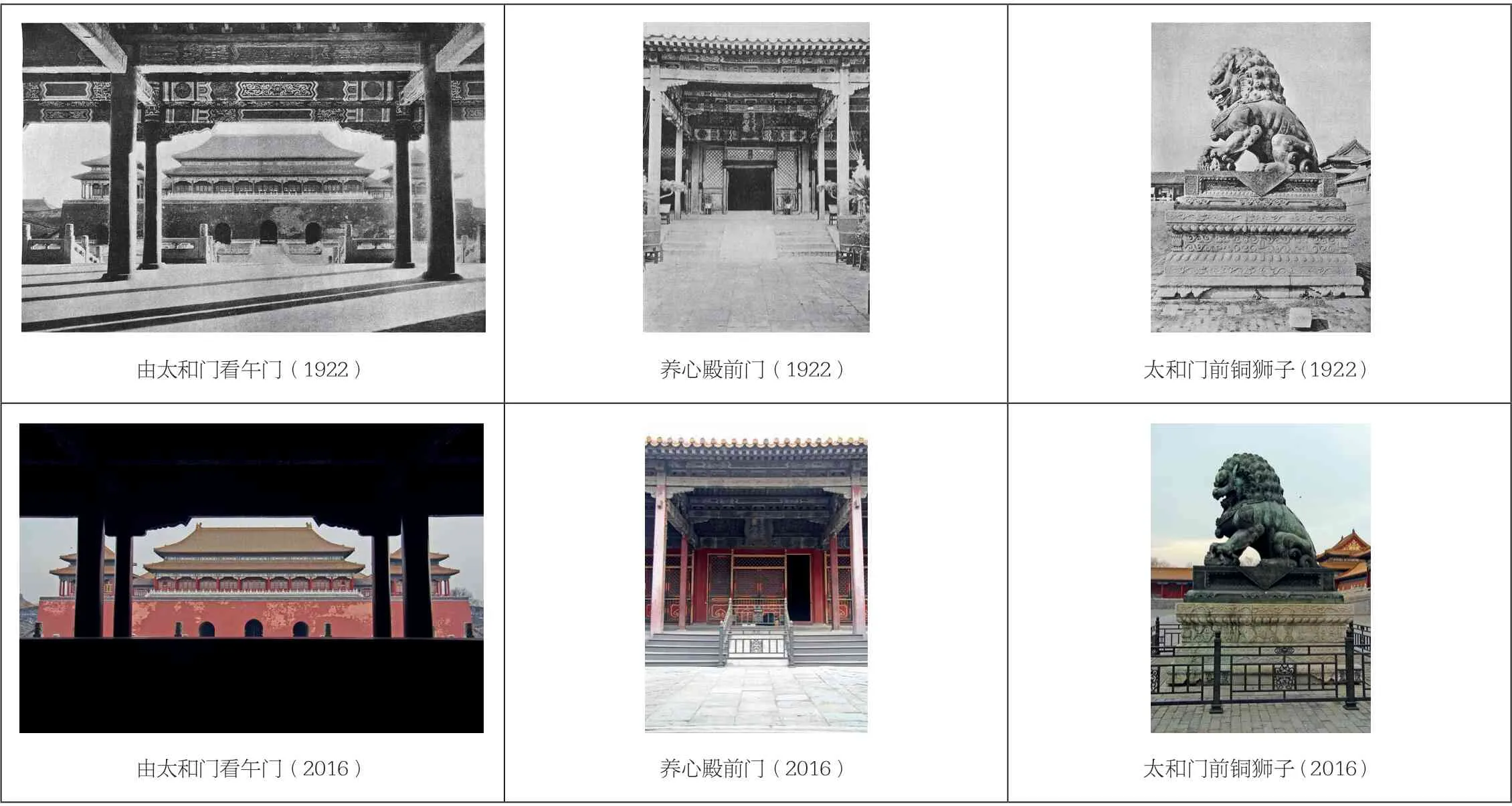

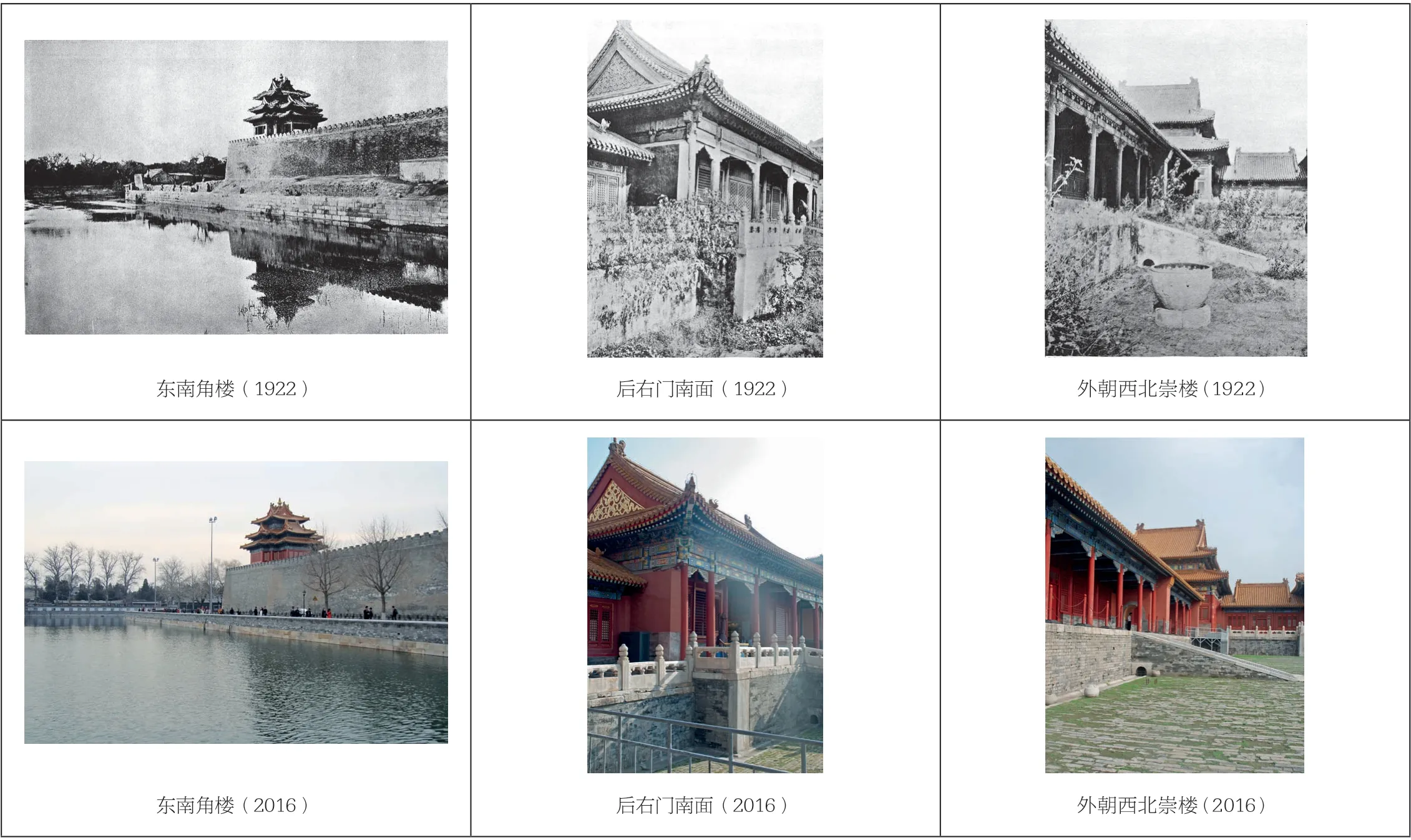

追随喜仁龙的足迹,笔者于2016 年在原地点原视野拍摄了一系列照片,通过对比,能够发现近百年来紫禁城建筑的变迁规律,概括起来有以下几点:

(1)整体风貌完好

故宫作为世界文化遗产,绝大多数文物建筑都保证了真实性、完整性、可延续性三方面的要求。中轴线上的外朝三大殿和内廷三大殿以及两侧重要的养心殿、宁寿宫等都保存了很好的历史风貌,这在照片中能够体现出来。太和门屋顶、梁架、台基、地面铺装,甚至室外陈设的摆放位置都丝毫未变;养心殿前廊的梁架和彩画、竖向排水道、铜鼎炉等都没有大变,只有院中的盆栽植物消失了;乐寿堂建筑本体及室外陈设未变,只有院中树木变得更加粗壮高大,记录了时间的流逝(表3)。

(2)部分建筑形制有所改变

随着时间的流逝,总有一些建筑的形制发生了改变。这些建筑大都位于中轴线以外,规模不大或者是辅助性用房。例如,御花园西部的亭子原来是封闭的,柱子之间有装修,如今门窗已不复存在,成为开敞形式;养性门周边的建筑本体基本保持了原有风貌,但是彩画由原来的方心式苏画变为和玺彩画,另外门前灯亭上部的宫灯已不复存在,只留存下部的石灯座;故宫城墙和护城河间原有一排连续的围房,如今大部分已不复存在,只留西北角楼附近转角处一小段(表4)。以上建筑形制改变的原因不尽相同,有些充满了历史的无奈,但是今后如果条件允许,应该在科学评估的基础上,尽量予以恢复。

(3)旅游服务设施影响了历史风貌

故宫作为5A 级旅游景区,每年吸引大量的游客前来参观。满足游客的参观需求与不可移动文物的保护在一定程度上会产生冲突。例如,太和门内的游客服务中心阻挡了回望午门的视线,皇宫原有的气派被打了折扣;为了保护石质文物,台阶、丹墀等处都增加了围栏和新式踏步,这些设施虽然都是可拆卸的,但是长期存在改变了原有的空间体验;增设的围栏对室外陈设的影响最大,这些文物纹样精美、寓意丰富,与建筑相得益彰,但是如今难以近距离观察(表5)。故宫游客逐年增加,如今虽已实行限流措施,但是脆弱的文物仍然禁不起大客流的考验,上述设施在很长一段时间内将无法撤除。如何在文物保护、展示与游客服务之间找到平衡点,有待进一步探讨。

(4)故宫博物院改善了紫禁城的内部环境

相比1922 年那个时局动荡的年代,如今的紫禁城显得十分安静祥和。1925 年故宫博物院成立,建院九十余年来一直承担着保护紫禁城的历史使命。在人为干预下,紫禁城内部环境得到整治,建筑本体的衰败进程得以延缓。例如,护城河的驳岸得到整治,日常性清理保证了河水的清澈,城墙和护城河间的道路铺设平整,恢复了紫禁城应有的景观;建筑屋顶和台基除草的工作定期进行,保证了建筑本体的安全;三大殿院落中的杂草被清除,打开了视觉通廊,更加突出了外朝的庄严(表6)。

表2 《中国北京皇城写真全图》照片注释更正

表4 建筑形制改变

表5 旅游服务设施影响

表6 内部环境改善(表格来源:程枭翀制作)

表7 外部环境挑战

(5)城市发展严重影响紫禁城的外部环境

故宫博物院能够改善紫禁城内部的环境,但对于外部环境显得无能为力。随着北京城市的发展,紫禁城的外部环境正遭受不可逆转的改变。例如,不合理的旅游设施及市政设施破坏了紫禁城的外部景观;增加的机动车和拓宽的道路削弱了紫禁城营造的古朴氛围;超出控制的高层建筑破坏了紫禁城原有的天际线(表7)。以上问题只有在全社会关注并严格践行保护文物相关规定的基础上,才能真正予以解决。

6 小结

喜仁龙是一位涉猎广泛的西方艺术史学家,基于1922 年对紫禁城的考察,他思考了一系列有关中国城市史和建筑史的问题,并对紫禁城建筑的功能和形制进行了深入的探讨。他以丰富的照片和严谨的文字将1922 年的紫禁城定格下来并呈现给今人,为故宫世界遗产的保护提供了弥足珍贵的史料。近些年西方学者的相关研究正逐渐成为国内学界的关注热点,希望本文能够成为解读喜仁龙乃至西方学者的“引玉之砖”。