东野圭吾《恶意》中指示转移的认知分析

荣 华

(大连外国语大学 英语学院,辽宁 大连 116044)

一、国内外研究综述

作为普遍存在于人类语言中的一种现象,指示语(deixis)一直受到来自哲学、心理学、语言学等领域学者的关注。文学研究与语言学研究的不断融合使指示语渐渐被应用到各类文学体裁的分析中。德国叙事理论家汉伯格及文学家、语言学家班菲尔德提出,指示语可从现实世界转移到叙事世界中,这种将文学语篇与指示语相结合的研究逐渐受到学界承认,为随后的指示转移理论奠定了坚实基础。1995年,西格尔首次提出指示转移理论,将指示语研究与认知语言学紧密结合在了一起。斯托克韦尔(Stockwell)在此基础上提出认知指示语(Cognitive Deixis)的概念并对其进行分类,从认知指示语的维度构建了叙事语篇的多层结构模式,对指示中心的转移方式进行归类,这为之后学者从认知指示语角度分析文学语篇提供了理论基础。

目前,虽国内学者对文学语篇中的认知指示语研究已取得一些成果,但依旧不够全面。刘风光、杨维秀将认知指示语应用在诗歌语篇的分析上,印证了两者结合的重要性。吴莉、徐文培从指示转移理论入手,分析了小说《呼啸山庄》中的六种认知指示语。这些研究仅是对认知指示语和指示转移理论进行概述,并未以文学语篇为例对认知指示语的应用加以阐释,也并未进一步探讨所产生的文学效果。刘风光、贾艳萍以小说《达罗威夫人》为例,从语用文体学角度对认知指示语在文学语篇中的运用进行了阐释。该研究虽扩大了认知指示语在文学语篇中的应用范围,但其语料仅限于叙事手法特殊的意识流小说。刘风光、杨诗妍以斯托克韦尔的叙事语篇多层结构为基础,结合诗歌的三种声音,重新构造了诗歌语篇的多层结构模式,并以诗歌语篇为语料对此进行例证,该研究为诗歌语篇的认知文体研究提供了启示。

通过文献综述笔者发现,斯托克韦尔从认知指示语维度构建的叙述语篇的多层结构模式以及指示转移的六种方式更适用于叙述角度独特的小说语篇分析。作为小说文学中的重要分支,推理小说“不仅在题材、形象塑造、表现手法、结构等方面与其他类型的小说有所不同,而且叙事角度也具有独一无二的特征”[1],但目前未有学者将认知指示语的研究与推理小说相结合。《恶意》是东野圭吾创作生涯的转型之作,叙事角度十分独特,叙事手法也更为成熟;此外,目前国内对东野圭吾小说的研究多集中在《白夜行》《嫌疑人X的献身》《解忧杂货店》这三部畅销作品上,且多是从小说主题及其社会性角度进行研究,仅有的对《恶意》的研究也只探讨其叙事手法,还未有学者将认知指示语与《恶意》这部推理小说研究相结合。因此,本文以《恶意》作为语料,可以拓宽东野圭吾作品的研究视角,有助于探析其作品的深层内涵,同时能扩大认知指示语用于分析文学作品的应用范围。

二、认知指示语、认知指示语维度下叙事语篇的多层结构模式及指示转移的方式

(一)认知指示语

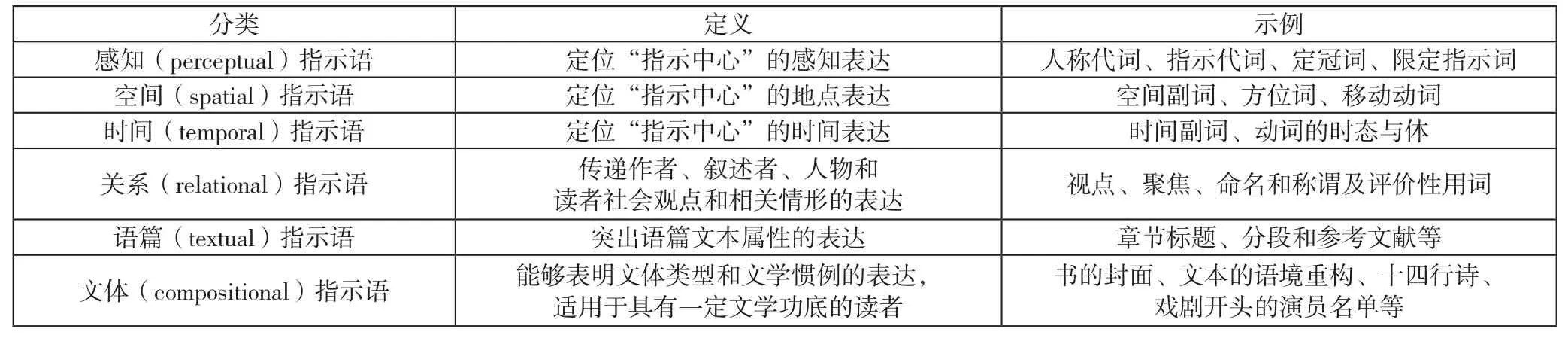

斯托克韦尔[2](P45-46)在其专著《认知诗学导论》中提出指示语和认知语言学的关系,认为认知层面的指示语可以为文学语篇的体验和感知提供新的途径和方法,并对指示语进行了划分,认知指示语分类图如表1所示。

(二)认知指示语维度下叙事语篇的多层结构模式

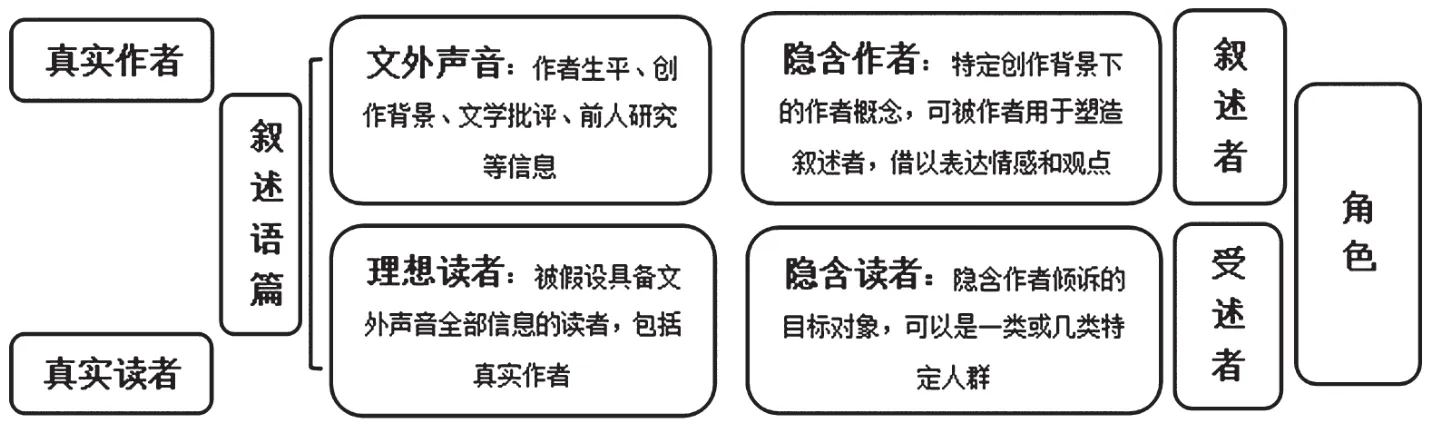

斯托克韦尔[2](P47)《认知诗学导论》一书中提出,认知指示语与叙事语篇中的真实作者、隐含作者、叙述者、受述者、角色、真实读者、隐含读者等概念都紧密相关,并且他认为当指示转移发生时,语篇中的指示中心可以在指示场中推进(push)和抽离(pop out),由此从认知指示语角度构建了叙事语篇的多层结构,并以小说《弗兰克斯坦》为例进行了具体阐释。他认为叙事语篇由内外两部分组成,具体如图1所示。

表1 认知指示语分类图

图1 叙事语篇的多层结构模式图

斯托克韦尔认为,当指示中心从隐含读者转移到叙述者方向时,即指示语向深层推进时,语篇真实作者不断深入读者思想,并借助指示语来反映并传递情感,从而达到移情的目的。当指示中心从受述者向隐含读者方向移动时,读者关注中心不断抽离特定场景。同时,“指示场的推进和抽离在叙事语篇中通常保持均衡,因为倒叙不会一直持续,终归会把读者带回到现实世界,剧中剧也不会在整个叙事中从头到尾贯穿,读者更不会永远都读不完一部小说”[2](P47)。

(三)指示转移的方式

斯托克韦尔在前人研究的基础上将指示转移的方式分为六类,即感知指示转移、空间指示转移、时间指示转移、关系指示转移、语篇指示转移和文体指示转移,这六种转移可分别依靠表1中的六种认知指示语来实现。

借助上述叙事语篇的多层结构模式和指示转移的方式,我们可以了解推理小说语篇中认知指示语的转移方向及其转移所带来的认知效果,从而跟随作者的叙事思路,解析其希望达到的叙事效果以及主题思想。

三、《恶意》中指示转移的认知分析

笔者将以东野圭吾的小说《恶意》为语料,借助认知指示语维度下叙事语篇的多层结构模式和引起指示转移的六种方式,对推理小说语篇中的指示转移现象进行分析。

小说一开始便以封面“恶意”“(日)东野圭吾著”“娄美莲译”这一文体指示语将指示中心从读者所在的现实世界转移到东野圭吾所创作的小说文本世界中去。

小说开篇通过章节标题“事件之章——野野口的手记”这一语篇指示语将读者带入以野野口为指示中心的第一人称叙事者的事件讲述中。小说故事始于野野口对日高邦彦死亡事件的回忆。“事情发生在四月十六日,星期二……我从家里出发,前往日高邦彦的住处……”[3](P3)这里作者首先通过感知指示语“我(野野口)”、时间指示语“四月十六日,星期二”和空间指示语“从家里出发”,将指示中心从读者及受述者警方(加贺)推进到叙述者野野口那里,使读者和警方开始从野野口的视角了解整个事件的发生过程。这里以采用野野口为第一人称的叙述能够“充分展现出人物的内心活动,缩短人物与读者间的距离,增强可信度,使读者产生一种亲切感和真实感”[4]。在“毒猫”事件中,作者运用关系指示语“阴沉”表示出“我”(野野口)对日高的看法,向读者勾勒出日高残忍、冷酷的形象。野野口的手记借助感知、时间和空间指示语将指示中心完全集中在叙述者身上,加贺也在一定程度上被骗,掉入野野口精密策划的圈套之中,同时使读者陷入了作者的叙事陷阱。

小说第二章同样通过章节标题“疑惑之章——加贺恭一郎的记录”这一语篇指示语将指示中心转向加贺,将读者从以野野口为第一人称的叙述中抽离出来,推进到以加贺为第一人称叙述者的疑惑之中。“这起案件让我特别注意的一个地方,就是凶器竟然是镇纸……如此看来,此案应可推断为突发、临时起意的谋杀。”[3](P61)“我把与此案相关的诸多疑点从头到尾再检视一遍,结果发现这些都有一条线牵着,而答案就在野野口修的笔记里。”[3](P65)“还有一个问题。案犯的动机是什么?”[3](P65)作者通过感知指示语“我(加贺)”以及关系指示语“我”对整个案件疑点的思考、看法以及推测,使读者顺着加贺的思路开始思考整个案件,在确定野野口就是凶手之后,开始思考他的犯案动机。加贺的记录运用语篇指示语、感知指示语及关系指示语将指示中心聚焦在加贺这一叙述者身上,引导读者思考整个案件里野野口的犯罪动机。

第三章利用语篇指示语“解决之章——野野口的手记”将指示中心再度转换到以野野口为第一人称的叙事者身上,加贺作为文内受述者,他只关注野野口手记中与案情直接相关的部分,而忽略了其中一条暗含的关键线索,即对日高形象的描述。从一开始,野野口的手记就将日高的残忍、冷酷形象深深印在警方和读者心里,也正是由于加贺接受了这一形象描绘,误判了野野口的犯罪动机,才导致侦查方向出现偏差。读者在阅读以加贺为指示中心的办案记录时,感知指示、时间指示、空间指示、关系指示均与加贺保持一致,潜意识里站在加贺的角度,相信其讲述的内容。作者正是以此为策略,将读者一步步引入“陷阱”之中。

之后“告白之章——野野口的手记”这一语篇指示语将指示中心再度转移到手记“叙述者”野野口身上来。手记保持野野口“我”的感知指示,通过空间指示(“老家隔壁”“我家”等)和时间指示(“小学五六年级的时候”等)的转移将指示中心推进到野野口的回忆与倒叙中,读者与警方经由野野口得知了过去的“事实”。这一章中,感知指示、时间、空间、关系、语篇指示均与野野口保持一致。不仅仅是加贺,读者在长时间内也被野野口所欺骗。

在“认识他们的人所说的话、过去之章(二)”这一章中,指示中心再次发生转换,感知指示从野野口和加贺这两位主要叙述者身上转移到多个叙述者身上,时间指示及空间指示也转移到野野口中学时代和学校中,至此,指示中心转到多位叙述者身上,从多位叙述者的叙述视角进行辨析,读者才确定野野口的手记中多为捏造和污蔑。

在“真相之章——加贺恭一郎的阐明”这一章中,指示中心再次回到加贺身上,感知、时间、空间、关系、语篇指示均与加贺保持一致,野野口的犯罪动机只是经由加贺之口道出,从未得到野野口的亲口证实,故事便戛然而止。这使文章结尾留有悬念,犹有韵味。至此,读者从以加贺为指示中心的阐明中抽离回自身所处的现实世界,深思人性的复杂与阴暗,从而理解题目《恶意》的深层含义。

四、结语

通过对《恶意》中认知指示语的转移进行分析后可以发现,小说《恶意》在叙述中借助文体指示语、语篇指示语、感知指示语、空间指示语、时间指示语、关系指示语的转换实现了指示中心的交替转移。一开始,手记叙述者野野口作为指示中心,将一位善良、真诚的“隐含作者”呈现给警方,也让警方完全接受了日高残忍、冷酷的形象,并通过以加贺为指示中心的探案记录及独白传递给读者,使读者走入叙事“陷阱”;指示中心的双线转移使得故事情节接连出现转换,读者在阅读过程中必须不断转移指示中心,反复改变自己的立场和猜测,故事由此变得扑朔迷离,读者的阅读乐趣也因此最大限度得到发掘。随着案件真相一点点露出水面,野野口真诚、善良的形象在读者心中被彻底颠覆,读者对他的同情转为恶心。故事在结尾戛然而止,使得读者不能迅速从叙事语篇的指示中心中抽离出来,这种抽离的缺失往往会更加引人深思,让人回味无穷,更能体会小说的主题,即人性的恶意。

本文首先回顾了认知指示语的相关研究,并在综合前人研究成果的基础上,将认知指示语研究与推理小说语篇分析相结合,验证了借助叙事语篇多层结构模式和指示转移的六种方式对推理小说进行认知分析的可行性,扩大了认知指示语的研究范围。就小说本身而言,本文拓宽了对东野圭吾作品研究的视角,有助于深入探析其作品的内涵,从而为推理小说的文学性研究提供新的启发,并为读者提供解读文学语篇的认知文体方法。由于篇幅有限,本文仅列举少数例子验证了认知指示语对分析推理小说语篇的可行性,旨在引起学界对该领域的关注。