预见性护理在急诊科脑卒中患者的应用

王蓓,马蕾

溧阳市人民医院急诊科,江苏溧阳 213300

脑卒中属于临床常见病与多发病之一,具有起病急、病情重、危险性高等特点,对患者的健康、生命安全均危害严重,一经发病,需立刻予以急救与护理。脑卒中是由于脑血管急性破裂或阻塞所引发的缺血、缺氧性坏死,对脑组织、神经等的影响较大,且大多数患者在发病阶段病情均处于持续进展阶段,即随发病时间延长而不断恶化,且恶化速度较快。常规护理仅能对已经发生症状进行缓解,而对于急性脑卒中干预时存在明显的不足。预见性护理是近年来,临床较为常用的护理模式之一,其旨在超前护理,结合患者具体情况分析病情发展,予以有效防控以提高救治成功率[1]。该文以2018年5月—2019年11月该院急诊科收治94例脑卒中患者为例,分析预见性护理的具体过程与效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次研究方便选取该院急诊科收治脑卒中患者94例作为研究对象,根据入院时间先后分为两组,对照组共计患者47例,包括男性患者27例,女性患者20例;年龄最小为38岁,最大为88岁,平均年龄(61±0.4)岁。观察组共计患者47例,包括男性患者28例,女性患者19例;年龄最小为38岁,最大为96岁,平均年龄(61±0.2)岁。对比两组患者基本资料差异无统计学意义(P>0.05),符合研究需求。该次研究纳入标准[2]:①经临床诊断确诊为脑卒中,符合相关研究要求;②患者或家属均同意参与研究。排除标准:①慢性脑卒中患者;②排斥参与研究的患者。该次研究经医院伦理委员会审批许可。

1.2 方法

两组患者入院后均及时予以急诊救治,对照组辅以常规急诊护理,密切观察患者生理指标变化,遵医嘱完成相应护理操作等。

观察组辅以预见性护理,具体如下。

1.2.1静脉损伤预见性护理 静脉输液是急诊科在抢救脑卒中患者时的基础护理操作。①需选择适宜的静脉进行穿刺,为患者建立有效的静脉通路。在选择静脉时一定要选择血流量丰富,且不处于患者习惯侧的位置,尽量选择上肢前臂处静脉。②在穿刺过程中要注意“一针率”,需最大程度保持血管内壁的完好,不得出现入针深度过大的情况。一旦穿刺后出现回血,需立即将入针方向调整为平行于血管的方向,且整个穿刺过程应严格遵照院内无菌操作标准开展。③注意穿刺前橡胶带的结扎时间。④静脉输液时需严格按照药物使用说明进行稀释,且对血管内壁刺激性较大的药物给药时必须控制滴注或推注的速度。如患者血管条件较好,则可考虑为其选择静脉留置针穿刺,以方便后续静脉给药护理操作[3]。

1.2.2血糖变化预见性护理 血糖异常升高属于人体典型的应激反应,急性脑卒中患者大部分会在急性发作期(发病后12 h内)阶段出现此类症状。为了避免高血糖状态对患者身体恢复造成影响,护理人员需开展相应的预防性干预。在整个抢救的过程中,需实时监控患者血糖值的变化,当其血糖值超过11.1 mmol/L时,需立即通过静脉通路注射胰岛素。注射胰岛素后仍需观察血糖变化,预防患者出现短时间内低血糖的情况,当发生血糖值低于2.8 mmol/L的情况时还需为患者提供升糖护理[4-5]。

1.2.3 肺部感染预见性护理 预防肺部感染时,需先对急救室内温度进行调控,要求需保持在22~25℃之间,以免温度过低引起呼吸道痉挛,且空气湿度需控制在50%左右,避免干燥引起的呼吸道黏膜出血。同时需要注意的是,急救过程中为避免呕吐物误吸进入呼吸道,应将患者的头部偏向手术台的一侧,使用容器盛接呕吐物。且在患者发生呕吐后需第一时间对口腔、鼻腔内分泌物进行清理,最大程度预防异物进入呼吸道和肺部。为保持患者呼吸道通畅,抢救时不为其提供枕头,以免颈部方向改变后压迫气管。另外,在急救结束后需告知住院部护理人员,严禁在急救后48 h为患者提供食物,可通过补充营养液的方式为患者提供能量。

1.2.4下肢血栓预见性护理 急救过程中需为患者提供体位护理,在平卧仰卧位的基础上将双侧下肢适当抬高,以此促进下肢血液回流速度,预防急救后发生的下肢静脉血栓。同时,应注意非操作部位的保暖护理,即使用毛毯对双侧下肢进行覆盖,必要时可提高手术室内温度。如在与患者家属沟通了解其在发病前已经出现下肢运动功能障碍,则需对障碍侧下肢进行适当的按摩,避免长时间抢救时出现血液流动速度过慢的情况,也可缓解神经功能障碍。

1.2.5压疮预见性护理 根据脑卒中患者年龄、病情程度、运动功能障碍评估等信息,对压疮发生的风险性进行判断,对其中年龄偏大、体型偏瘦、病情较重、入院前存在运动障碍等的患者列为高危人群。在此类患者群体的病历上单独标注,以提示其压疮发生率偏高。在急救过程中需时刻关注患者皮肤颜色的变化,并及时为其增加血容量。

1.2.6 尿路感染预见性护理 如患者存在尿失禁症状,则急救室尽量不使用导尿管排尿,需利用尿壶盛接,且在尿液排尽后对尿道口、会阴部、外阴等部位及周围皮肤进行清洗,可使用0.9%的生理盐水擦拭。需预置导尿管的患者则需定时开放尿路,且观察尿液性状,以此预防尿路感染的发生。

1.3 观察指标

对比两组患者临床护理效果,分为优、良、差3个级别,优:患者病情稳定,神经功能恢复正常;良:患者病情基本控制,神经功能较病发时明显改善;差:患者病情变化波动,神经功能出现障碍。总疗效=优占比率+良占比率。利用NIHSS量表对各组患者护理前后神经功能缺损情况进行评估,总计35分,分数越高,患者神经功能缺损问题越严重,反之越弱。利用SF-36量表对患者护理前后生活质量进行评估,总计100分,分数与生活质量呈正相关。记录各组患者经护理干预后出现并发症情况,计算对比总发生概率。

1.4 统计方法

2 结果

2.1 护理效果

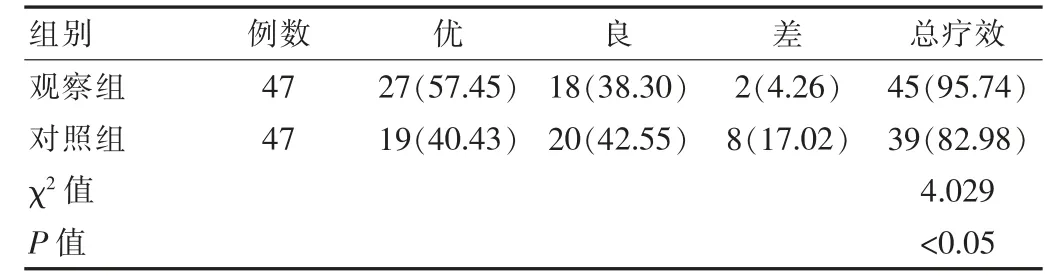

该次观察组脑卒中患者经预见性护理干预后总护理效果明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者护理效果对比[n(%)]

2.2 护理前后神经功能缺损、生活质量评分

两组患者入院急救时神经功能缺损、生活质量评分差异无统计学意义(P>0.05),经治疗后明显改善,观察组神经功能缺损评分相比对照组较低,生活质量评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组护理前后神经功能缺损、生活质量评分对比[(±s),分]

表2 两组护理前后神经功能缺损、生活质量评分对比[(±s),分]

观察组(n=47)对照组(n=47)t值P值组别26.76±1.33 26.78±1.32 0.073>0.05 8.58±1.05 16.23±1.06 35.151<0.05 57.56±11.32 57.58±11.30 0.009>0.05 89.84±8.06 75.13±8.05 8.853<0.05神经功能缺损评分入院时 护理后生活质量评分入院时 护理后

2.3 并发症发生率

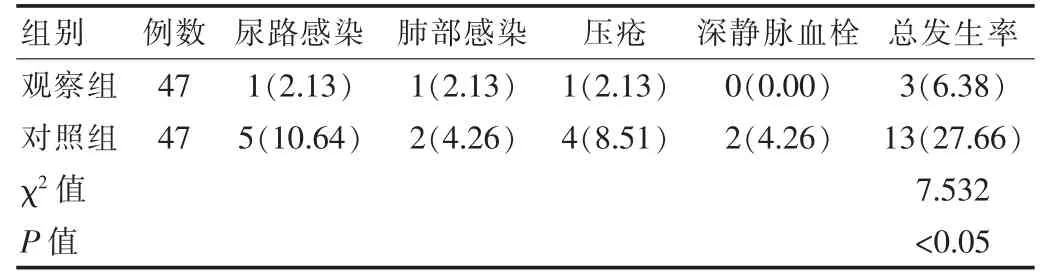

该次观察组患者发生并发症的总概率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组并发症发生率对比[n(%)]

3 讨论

急诊科的工作即对患者进行抢救,其中急性脑卒中患者通常发病较急,病情变化速度较快,就需要急诊科医护人员的高度配合才能保证急救效果[7]。与普通门诊相比,急诊科的工作存在着高风险性,所接治的患者病情也相对严重,且抢救成功后出现的并发症率较高。急性脑卒中属于脑血管重症,以脑血管出血为主要病症,且会进一步压迫局部脑神经,产生全身性症状。目前国内急性脑卒中患者抢救后仍面临着预后效果差的问题,且各类并发症也进一步影响了预后效果,使患者恢复阶段的生活质量受到严重影响。预见性护理可根据患者病情实际情况,对发生的各类并发症进行预防干预,有效避免静脉血管损伤、血糖异常、肺部感染、压疮、下肢血栓以及尿路感染等的发生,保障患者恢复阶段的生存质量。

该次研究结果显示,观察组脑卒中患者通过预见性护理干预后发生尿路感染、肺部感染等并发症的总概率6.38%明显低于对照组27.66%(P<0.05),该研究结果与国内学者[8]发表文章结果预见性护理干预观察组患者并发症总发生率7.50%明显低于对照组32.50%(P<0.05)相一致。

综上所述,对急诊科脑卒中患者施行预见性护理干预能够有效预防患者出现并发症,改善神经功能。