产权制度、实业金融化与创新研发

——来自我国制造业上市公司的证据

刘慧芬

(广东外语外贸大学 会计学院,广东 广州 510006)

一、引言

当前,我国企业正处于创新驱动转型的关键时期,制造业是践行《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020年)》的生力军,作为创新发展的主战场,却因2008年金融危机,海外市场需求减少而一直增长乏力,这为我国制造业的自主创新能力敲响了警钟。尽管A股上市的制造业企业从2007年的801家增长到2017年的2152家,但国内制造业面临转型升级与产品市场转移,实业投资收益率不断下降,越来越多的企业参与到股权投资、理财与委托贷款等金融活动中①,非货币金融性资产持有比例的平均水平从2007年的2.2%上升到2017年的6.2%,制造业盈利渠道正悄然向非实体经济转变。

面对严峻的形势,如何防范实体经济“脱实向虚”成为政府和学者的关注热点,出现了大量的文献围绕金融化与创新主题。从宏观层面来看,产业重心从实体部门转向金融部门的趋势催化了产业空心化,打击制造业创新信念,抑制了产业创新活动(Orhangazi等,2008)[1]。而从微观层面来看,将实业资金投入金融资产,必将降低创新投入的力度,损害企业长期的研发能力(谢家智等,2014)[2],而Kliman和Williams(2015)[3]的研究则发现,在实体经济下滑时,将资源配置在变现能力高的金融资产,能够对创新形成持续的资金支持。尤其是当企业金融化水平超过23%时,金融化策略对创新的正向激励作用更为显著。因此,管理层的金融化动机决定了企业金融化程度以及金融化收益是否用于反哺创新,进一步说明公司治理因素在金融化与创新关系的研究中的调节效应,是两者之间关系的研究结论存在差异的关键因素之一。其中的机理在于,创新是企业发展的竞争战略,也是灵活应对经济下滑的长久之计,而研发的高不确定性以及资金投入的高持续性,都极大地挑战了两权分离下代理人的抗压能力,管理层金融化动机的差异很大程度上决定了企业创新资源配置,因此,立足于内部治理的代理因素,本文将对此深入探讨。就我国而言,相对于民营企业,国有企业在产业转型与创新驱动上承担着更大的责任,政府资源的倾斜力度也更大,两类企业金融化动机存在显著差异,其背后代表了不同的实业化倾向。而从代理问题来看,来自于外部股东对代理人履职能力的质疑,可能会使其在短期绩效与长期研发之间举棋不定,难以权衡企业长期发展与个人私利。同时,市场竞争与技术迭代也在不断改变着企业盈利模式,是基于技术模仿的短期利润,还是选择产品创新的长青基业,这些都是代理人的权衡结果。本文利用2007—2017年制造业公司样本,实证检验实体企业金融化对不同产权企业创新的影响。研究结论表明,相比于国有企业,民营企业“脱实向虚”更严重,进一步的研究表明,代理成本高的国有企业,由于管理层与股东之间利益协同度低,更可能利用金融化达成自利性目标,从而对研发投资形成“挤出效应”。研究启示在于国家需要在融资、创新政策上营造“脱虚向实”的氛围,加大对民营企业的政策引导,优化国有企业高管晋升与选聘机制。

本文的主要研究贡献如下:一是探讨金融化对创新抑制作用的内部治理因素。已有研究主要从资本套利性出发,指出经营业绩好的公司,金融化发挥“蓄水池”动机,业绩不佳的公司则起到“投资替代”作用(宋军和陆旸,2015;胡奕明等,2017)[4][5],还有一些研究从经济政策不确定性(彭俞超等,2018)[6]和房地产价格波动(孟宪春等,2018)[7]对金融化的影响入手,而从公司治理层面切入的文献较少,本文是对这一微观层面研究的经验补充。二是本文研究结论对正面引导企业“脱虚向实”提供了思路。纠偏金融化导向,引导民营企业专注实业,重点在于建立与产业政策、创新研发相结合的融资激励机制,另一方面需要进一步优化国有企业管理层晋升机制,营造“脱虚向实”的市场与政策环境。

二、文献回顾与假设提出

金融化范畴主要指非金融部门调低实体投资,转而提高金融资产比例的投资行为(王红建等,2016)[8]。现有研究中,企业金融化动机主要有“蓄水池”理论和投资替代理论(戴赜等,2018)[9]。“蓄水池”理论认为金融资产比固定资产的流动性强,高不确定性宏观经济情形下,企业会“持币”观望(Demir,2009)[10],一旦出现财务困境,可以快速变现金融资产,降低现金流断裂风险(胡奕明等,2017)[5],该理论是从预防性现金储备角度出发,认为闲置资金的金融化能为实体经济的资金持续提供保障,缓解了融资约束,促进了实业投资;而投资替代理论则认为,实业投资利润率的不断下降,助推更多的资本流向资本市场、房产市场,导致金融资产收益率远超过实业利润率(张成思和张步昙,2015)[11],这种情形下,逐利性资本将大量实业投资转移到金融部门,两者构成投资替代,长期而言,将导致产业空心化,危害实体经济发展。而产业空心化从微观层面来看,最严重的莫过于对创新研发的抑制,因此探讨金融化抑制创新的作用渠道并针对性地提出对策,是缓解其负面效应的关键所在。就微观层面看,金融化与创新之间有关系的研究较为混合。谢家智等(2014)[2]以上市公司数据为主体的微观研究发现,若实体经济盈利能力远低于金融资产配置,在资本逐利与业绩压力下,管理层倾向于选择短期投资回报高的金融资产,一定程度上压缩了实体经济资源,导致研发投入不足,长期而言将损害企业创新能力。而Kliman和Williams(2015)[3]的研究则发现,企业着眼于持续技术迭代,在实体经济下滑时,为了保持发展后劲,管理层有动机配置变现能力高的金融资产,以备不时之需,从而与研发存在正向关系。王红建等(2017)[8]的研究进一步发现当企业金融化水平超过23%时,金融化对创新才具有正向激励作用。因此,金融化动机决定了金融化收益对实业创新是否构成反哺作用。对于旨在扭亏和平滑利润的盈余管理动机(许罡和伍文中,2018)[12]、迎合机构投者短期逐利目标的企业金融化(刘伟和曹瑜强,2018)[13],只是为了美化短期业绩,决策本身就会挤占创新资源,而对于具有长远战略规划的企业而言,利用闲置现金获取高收益,是为了增加创新资金储备,其金融化背后代表的是企业创新策略。只是金融化行为的直接体现是金融化资产以及金融化收益占比,没有进一步的信息披露甄别,导致金融化程度高的公司其信息不对称程度也越高,当内部人监督程度低时,更容易招致股价崩盘风险(彭俞超等,2018)[6]。因此,公司治理因素在金融化与创新之间关系的研究中,具有关键调节作用。因此,本文立足于内部治理的代理因素考虑选题的深入探讨。

首先,创新决策本质上是企业管理层内生性决策,而研发的资源约束决定了不同产权性质下的金融化与研发关系的差异。相比于国有企业,民营企业研发融资的内源性依赖度高,金融化决策会挤占创新资源。企业研发是为了获得创新成功后的收益,而独占性创新优势要想在激烈的产品市场竞争中延续,需要对研发信息采取保护,谨慎披露会加剧外部资金提供者与研发投资企业之间的信息不对称,直接导致了创新的内部资金依赖(Huang 和Xu,1998;徐欣和唐清泉,2010)[14][15]。据中国科技年鉴2016年的统计,国有企业2441家中,设立研发机构的有294家,约占全部国企数量的12%,而私营企业214309家中设立研发机构的有31594家,占15%。从规模来看,民营企业的研发规划并不逊色于国有企业,但就资金来源而言,国有企业研发资金来自于政府资金占比达13%,而私营企业研发经费中政府资金仅为2%。国有企业作为国家产业政策与政府宏观调控的排头兵,一直是政府主要资助对象,尽管民营企业的研发活跃度较高,但研发经费受政府资助力度相对有限。同时,银行信贷长期以来对民营企业的信贷歧视,提高了民营企业创新投资的融资约束,造就了民营企业对资金利用效率的苛求,催生出金融化与研发投资的替代关系。

其次,经济转型与产业结构调整过渡期,政府在资源调配中依然发挥着重要导向作用,尤其是在行政分权改革下,以GDP增长率为核心的地方政府考核体系,更倾向于将资源分配到符合产业政策的政府项目,以及国有企业(李广子和刘力,2009)[16]。为了获得更多的政府资源如补贴、税收优惠以及信贷倾斜等,企业会动用大量资源向政府寻租(金太军和袁建军,2011)[17],以缓解持续创新下的融资约束,而得之不易的资源,也会降低民营企业风险容忍度,更可能在风险权衡中实现自利性选择(文献),如果金融化收益高于实体投资(如研发),会及时调配资源,减少周期长、收益不确定性高的创新项目,从而出现以金融化挤占研发投资的现象。

最后,不同所有制企业的创新差异,形成了国有企业对民营企业的技术溢出,助长了民营企业对应用研究与技术模仿的偏好,使得民营企业在金融投资与研发投资上的转换成本更低。从宏观视角来看,研发支出投向主要划分为基础研究、应用研究以及试验发展。基础研究着重探索科学规律与方法,应用研究则以特定应用方向为目标,两者都具有探索性;而试验发展则直接与产品生产相关,本身不会创造新知识,收益独占性强。国有企业是国家产业政策扶持的主要对象,在基础研究上的投入远超过民营企业(温珂和李乐旋,2007)[18]。企业国家重点实验室在2006—2011年间有80%建立在国有企业②,基础研究作为创新能力的根基,居于创新研究的上游,也是关键核心技术的源泉,只是由于其自身具有很高的正外部性,投入产出比严重失衡,导致能担此任的民营企业不多,而国有企业作为国家政策的主要资助对象,责无旁贷地成为该领域技术突破与创新应用的中坚力量,这为民营企业的试验发展提供了有利的创新溢出(吴友和刘乃全,2016)[19],使得民营企业在资本逐利过程中,降低了金融投资与创新投入之间的转换成本,当金融化收益高于研发收益时,更可能出现“脱实向虚”的决策。

基于以上分析,我们提出假设1:

H1:相比于国有企业,民营企业金融化对创新的抑制效应更显著。

尽管国有企业创新投资融资约束低,但研发创新本身内生于公司内部决策,金融化实质上包含着管理层在多方利益平衡中的资源调配,而其立意在于短期绩效,还是长期创新则取决于管理层与股东之间的利益协同。对所有权人缺位的国有企业而言,当外部独立监管制约较弱时,高管权力越大,就会出现Jensen和Meckling (1976)所述的消费代理观。因此,代理冲突高的国有企业,其高管权力越大,越有可能进行权力寻租,主要体现为国企高管的两大隐性激励,一是政治升迁,二是在职消费(王曾等,2014)[20]。

就政治升迁来看,国有企业高管选拔具有较浓重的政治“任命”,不仅可以在晋升获得更高的社会地位,而且在物质上蕴含着更多的隐性待遇,比薪酬激励更能发挥效用(徐细雄,2012)[21]。而国企高管锦标赛式的晋升竞争中(周黎安,2004)[22],晋升标准成为管理层争夺的重要砝码,而即使2010年后引入EVA考核,利润仍是企业考核的关键基础。首先,研发开支的会计处理要求,尤其是当期研发开支费用化处理,直接影响企业当期盈余,对股价(Cheng,2004)[23]以及管理层货币薪酬(梁彤缨等,2014)[24]均产生负面影响,对于任期不足四年的国企高管而言,要在短期内提升业绩,需要借力于地方政府的支持。其次,政府在资源调配中发挥着重要导向作用,尤其是在行政分权改革下,以GDP增长率为核心的地方政府考核体系,使得其更倾向于将资源分配到符合产业政策的政府项目(李广子和刘力,2009)[16]。因此,为了获得更多的资源支持(如补贴、税收优惠以及信贷倾斜等),以帮助企业在短期内实现利润目标,同时为自身仕途奠定业绩蓝图,管理层会动用大量资源向政府寻租(李寿喜,2007)[25]。这些都无形中提高了国有企业期间费用,降低了利润预期,而将实业投资转入金融部门,分享金融部门与实体经济之间的巨大利差,不仅可以提升当期业绩,还能够为高管政治升迁提供寻租保障。

从在职消费角度来看,由于国家对国有企业“限薪令”等约束,货币性薪酬对国企高管的激励相对有限,在职消费已成为管理层的替代激励。国有企业可以利用自身相对宽松的融资环境,当金融资产收益高于实业时,将自身资金投入到金融业,通过高利差,提高自身投资收益,支撑业绩的同时,增加在职消费筹码,从而对创新投资形成挤占,因此,在职消费高的公司,高管政治晋升对企业创新的动力不足(周铭山和张倩倩,2016)[26]。

基于此,提出假设2:

H2:代理成本越高的国有企业,金融化对创新的抑制作用越显著。

三、研究设计

1.样本选取与数据来源

以中国沪深证券交易所2007—2017年间的所有A股制造业上市公司为初始样本,根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》对上市公司的行业进行调整匹配,取一位代码分类。研发投入数据来自于WIND数据库,其他财务数据来自于CSMAR数据库。本文对数据进行如下处理:(1)为了控制异常值的影响,剔除资产负债率大于1的公司样本;(2)剔除关键变量缺失的样本;(3)对相关连续变量进行了上、下1%分位数的缩尾处理。通过上述数据处理后,最终得到非金融公司数据,共计11452个公司年度观测值。

2.关键变量定义(1)金融资产持有比例FinAsset

FinAsset用于度量实体企业的金融化程度,本文采取金融资产与期末总资产之比来表示。参照宋军和陆旸(2015)[4]的划分方法,金融资产的度量主要从上市公司报表中提取相应的资产净额,包括交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和投资性房地产及对金融机构的长期股权投资。另外从其他流动资产中对明细进行手工分类,加入“委托贷款”“理财产品”和“信托产品投资余额”等内容。最终,金融化程度的量化是基于以上原则得到的当期金融资产之和除以期末总资产。

(2)代理成本Agent

就本文的选题而言,主要观测两方面:一是国有企业管理层是否利用金融化手段提高短期业绩,必然出现经营效率的下降,这一代理损失直接体现在资产利用效率上;二是金融化增加了管理层的寻租保障,使得管理层在职消费等不断膨胀。因此,借鉴Ang等(2000)、杜兴强和周泽将( 2014)[27][28]等的研究,分别采用销售管理费用占比Agent1(销售费用与管理费用之和除以营业收入)总资产周转率Agent2(营业收入与期末总资产之比)来衡量外部股东与管理层之间的代理成本。

(3)研发创新

由于制造业中企业规模差异较大,为了全面体现公司创新能力,利用两个维度反映企业研发创新水平:一是利用上市公司每年的总研发投入取自然对数LnRD,体现企业研发规模;二是由于金融投资可能对下一期研发投入资金配置产生影响,因此利用滞后一期研发投入LnRDt-1作为第二个替代变量。

3.模型设计

为了验证金融化对创新的影响机理,参照张杰等(2011)[29]、王红建等(2017)[8]的模型,对以下模型对研究假设进行验证:

RDi,t=αi,t+β1FinAsseti,t+Control+Firm+ε

(1)

以上模型中RDi,t为研发创新水平,分别用总研发投入取对数LnRD和研发强度LnRDt-1,即研发投入与期末总资产的比值来表示,FinAsseti,t作为解释变量,表示金融化程度,主要通过金融资产占总资产的比例进行度量。模型(1)中,若β1为负时,表示金融化对创新具有抑制作用,只是并不能区分不同产权性质下这一影响机制是否相同,为了验证假设1,对制造业上市公司按产权性质进行分组检验,将样本分为国有企业与民营企业,分组回归,若β1依然为负,则支持该类企业金融化对创新的显著挤占效应。模型分别进行了OLS回归和固定效应回归,同时,进行了公司的聚类处理。

投资决策尽管受制于宏观经济环境,但在投资资源的配置上更多地内生于企业内部决策,受制于两权分离下的代理问题,为了进一步验证假设2,分别用总资产周转率、管理销售费用率来衡量代理成本,按代理成本高低进行分组检验,以判定不同代理成本在模型中的调节影响。其中,总资产周转率Agent2,如果周转率高说明经营效率高,反之则是低下的表现,因此按总资产周转率的中位数进行分组,高于中位数的样本表示代理成本低,而低于中位数的样本则表示代理成本高。同时,管理销售费用率越高,表示代理成本越高,以管理销售率Agent1的中位数为划分标准,高于中位数的表示代理成本高,反之则代表代理成本低。同理,分组回归中,交互项系数β1为负,则验证了假设2。

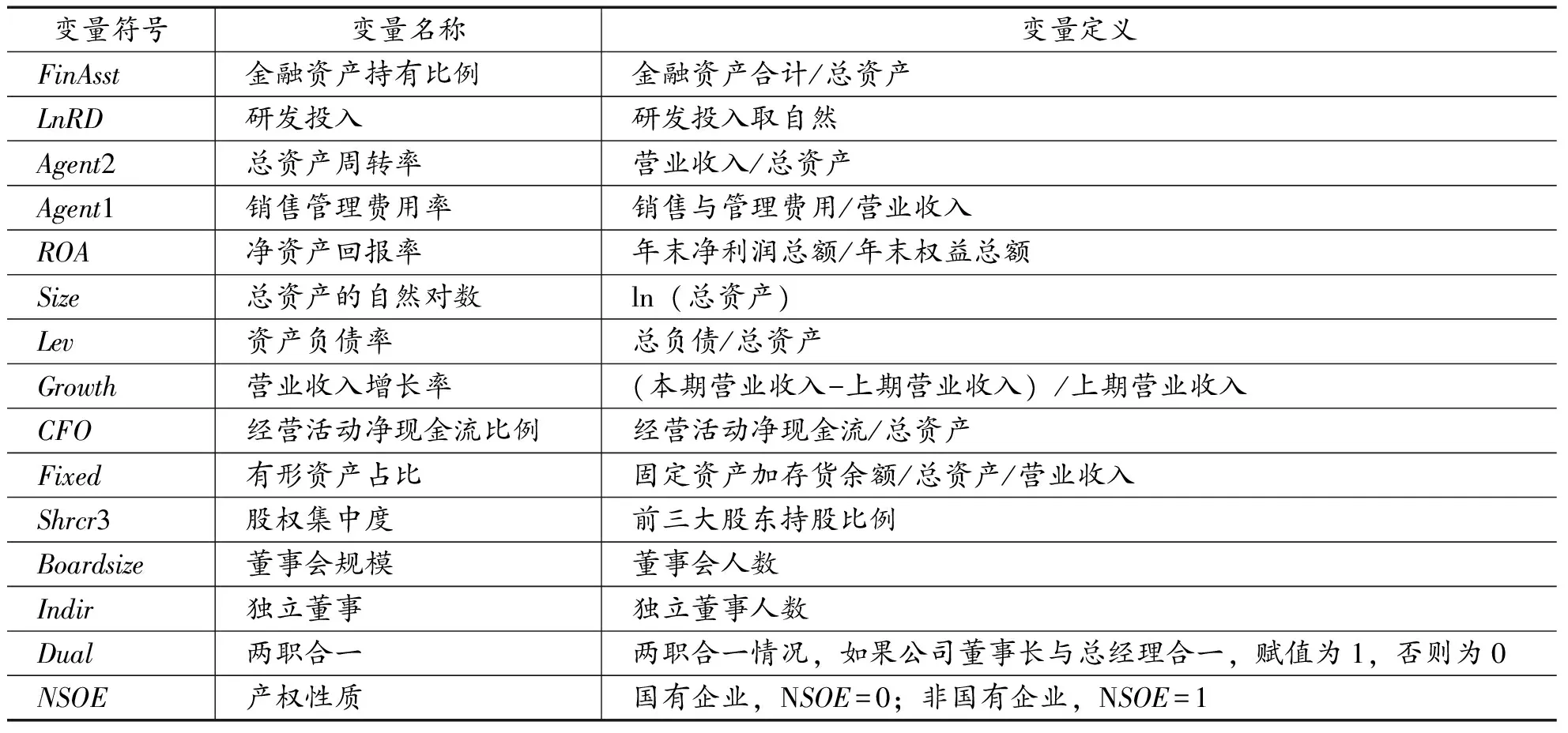

根据已有文献,选择将相关的公司特征变量纳入控制变量,如企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、经营活动现金净流比例(CFO)、营业收入增长率(Growth)、资产回报率(ROA)、有形资产占比(Fixed)、股权集中度(Shrcr3)、董事会规模(Boardsize)、独立董事人数(Indir)以及两权合一(Dual)。此外,Firm表示公司固定效应,具体变量的详细定义见表1。

表1 变量名称与定义

四、统计分析

1.变量描述性统计

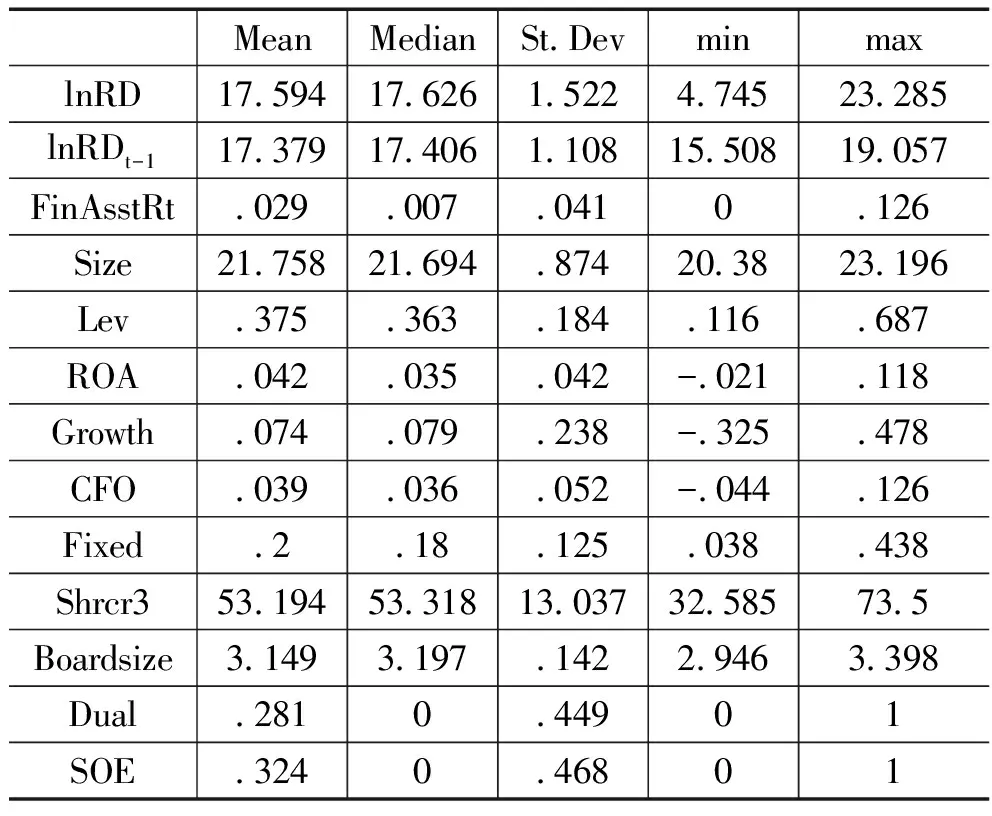

表2 变量描述性统计

表2报告了变量的描述性统计结果。由表2可知,金融资产持有比例(FinAsstRt)的均值为2.9%,最大值高达12.6%,样本中金融化持有比例指标的均值为2.9%,而中位数为0.7%,说明制造业中多数企业的金融化水平较高,抬高了平均值,说明这一行业的金融化现象较严重。同样,资产负债率Lev、资产回报率ROA也出现了均值大于中位数的情况,说明超过一半的制造业企业负债大,总资产回报率较高。而其中国有企业仅占32.4%,制造业中集聚了近三分之二的民营企业。

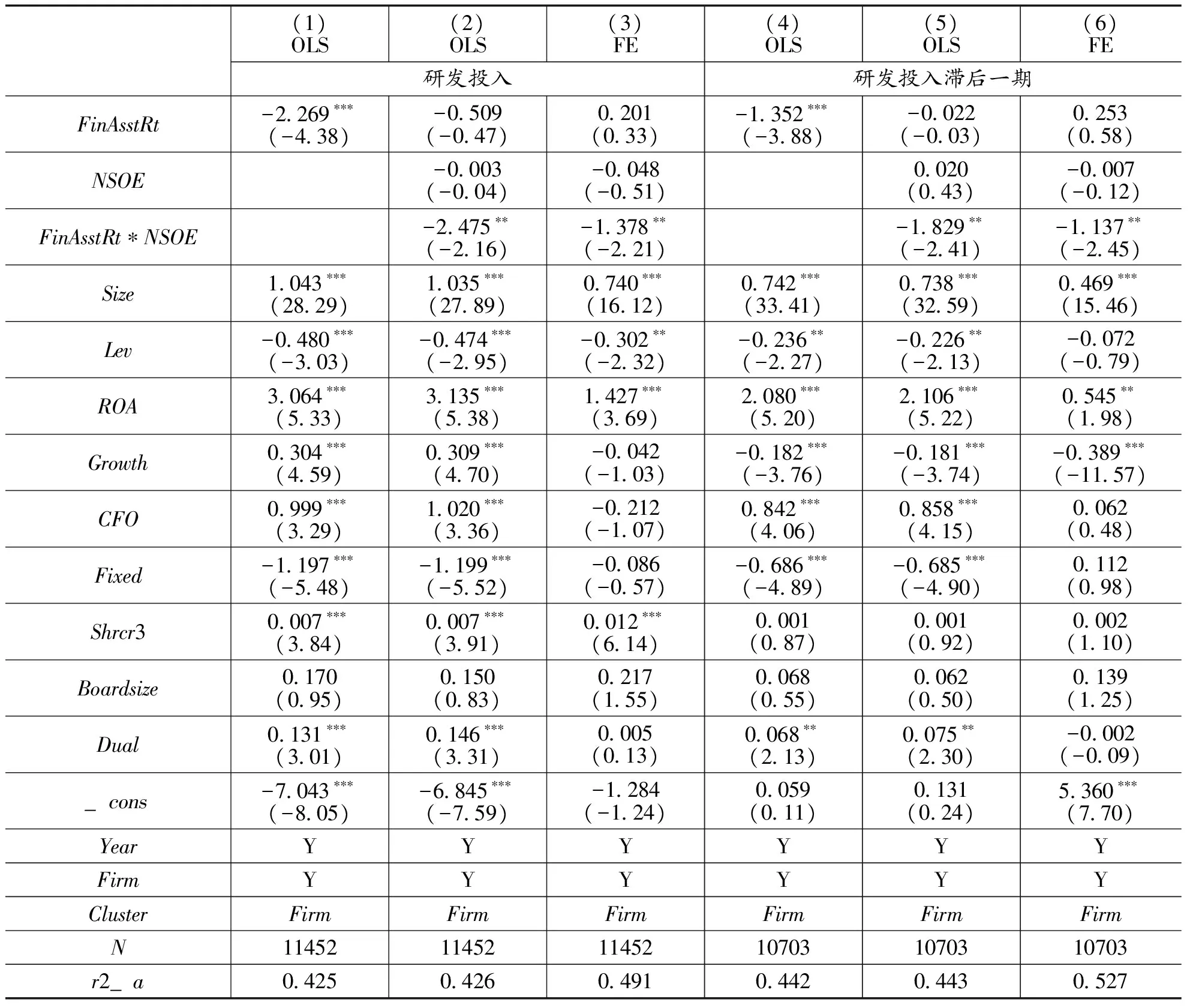

2.多元回归模型分析(1)金融化、产权制度与研发创新

金融化与研发创新的回归结果见表3。第(1)(2)(3)列的被解释变量为研发投入lnRD,(1)列OLS回归结果显示,金融化FinAsstRt的回归系数为-2.269(t=-4.38),显示出金融化与研发投入之间显著为负,说明样本期间,制造业行业中的金融化投资占比每增加1%,创新投入相应地减少2.3%左右,说明金融化决策对创新研发形成了显著的挤出效应。(2)列OLS回归结果,FinAsstRt与NSOE的交乘项回归系数-2.475(t=-2.16),说明民营企业金融化与创新投资之间在5%的水平上存在显著的负向关系,即民营企业在金融资产上的投资每增加1%,就会导致研发投入减少2.48%,两者呈现出替代关系,而表示国有企业样本的FinAsstRt回归系数虽然为负但并不显著,验证了金融化对创新的挤出效应在民营企业样本中更为严重。考虑到一些不随时间变化的影响因素,列(3)对模型进行固定效应处理,回归结果显示,FinAsstRt与NSOE的交乘项回归系数为-1.378(t=-2.21),FinAsstRt回归系数同样不显著,这与OLS回归结果一致,即民营企业金融化对创新的挤出效应更显著。

表3 产权性质、金融化与研发创新多元回归

由于金融化决策对研发的影响可能存在一定的滞后性,本文选取研发投入滞后一期的自然对数作为因变量,重新对模型进行OLS和FE回归,结果显示,(4)列中FinAsstRt的OLS回归系数为-1.352(t=-3.88),以及(5)(6)列FinAsstRt与NSOE的交乘项回归系数分别为-1.829(t=-2.41)和-1.137(t=-2.45),均与当期研发投入作为被解释变量的回归结果一致,一定程度上保证了研究结论的稳健性。

因此,以上多元回归结果表明,金融化对制造业企业的创新活动具有抑制作用,尤其是在民营企业更为突出,从而验证了假设H1。

(2)代理成本、金融化与研发创新(国有企业样本)

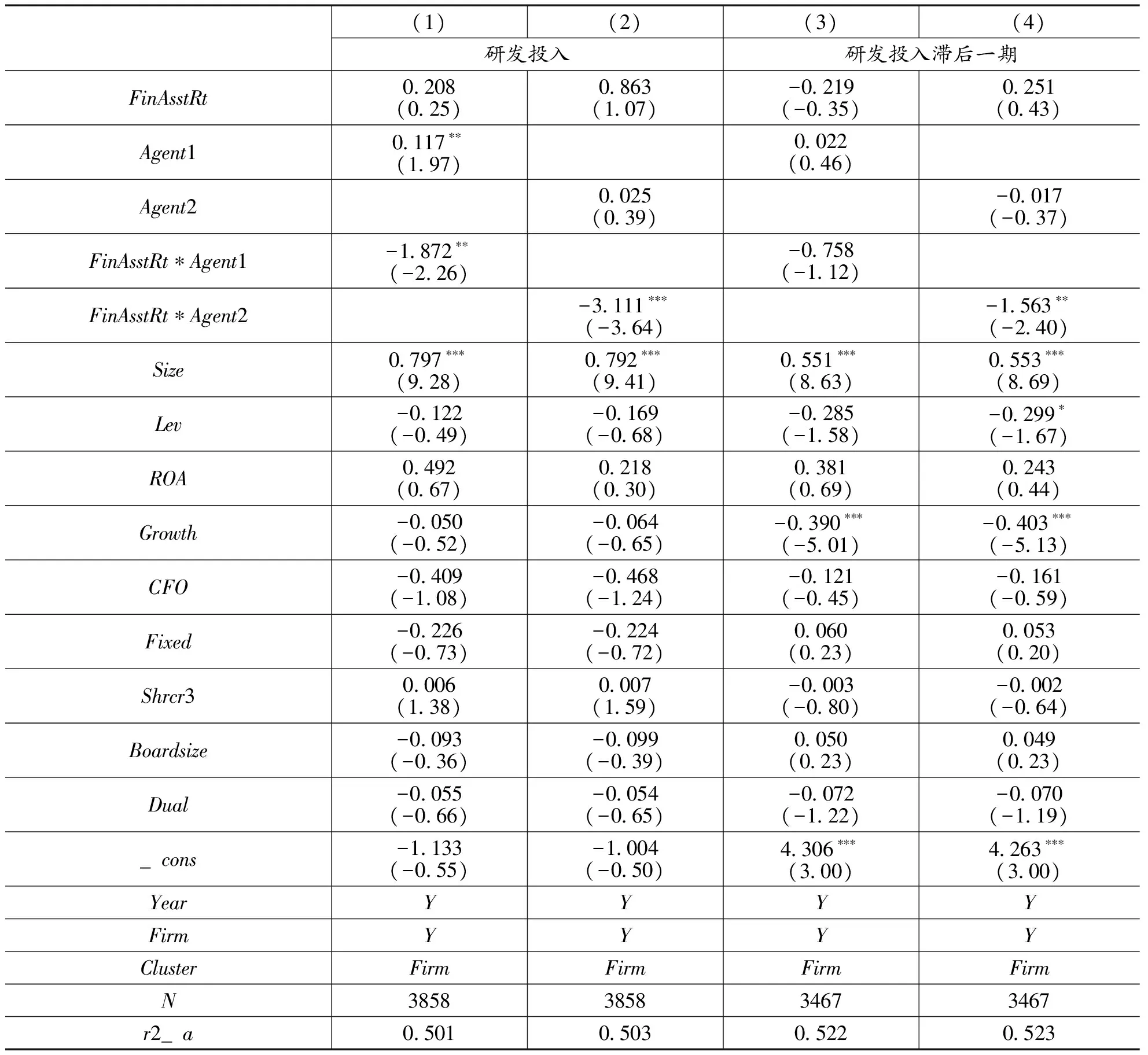

进一步的分析主要针对国有企业样本中金融化对创新影响机理,将样本局限于国有企业,如表4所示,第(1)(2)列的因变量为当期研发投入,解释变量分别为销售管理费用率和总资产周转率,分别选取两者的中位数,大于中位数赋值为1,否则为0,构建出代理成本变量Agent1和Agent2,固定效应回归结果显示,FinAsstRt与Agent1以及FinAsstRt与Agent2的交互项回归系数分别为-1.872(t=-2.26)、-3.111(t=-3.64),说明代理成本高的国有企业中,金融化对创新的抑制作用在5%的水平上显著,即金融化资产占比每增加1%,其创新投入减少1.87%(Agent1)和3.1%(Agent2)。同理,以滞后一期的研发投入为被解释变量的回归中,尽管FinAsstRt与Agent1交互项系数并不显著,但FinAsstRt与Agent2的交互项系数为-1.563(t=-2.4),依然显著为负。因此,实证回归结果与研究假设的预期是一致的,即高代理成本的国有企业,金融化对创新的挤出效应更严重,从而支持了假设H2。

表4 代理成本、金融化与研发创新(固定效应回归)

注:tstatisticsinparentheses* p< 0.10, ** p <0.05, *** p<0.01

五、稳健性检验

已有的文献支持融资约束程度高的企业金融化倾向更为严重。而本文主体部分是分析国有企业与民营企业金融化对创新的影响,由于国有企业融资约束程度低,因此可能将选题直接归就于民营企业的高融资约束,因此为了进一步论证研究结论的稳健性,本文将全部制造业样本限定为融资约束程度低的样本,检验在融资约束程度较低的样本中,是否金融化对创新的挤出效应就会减弱。资产负债率可以一定程度上衡量企业负债水平,另一侧面也能反映企业的融资约束程度,因此,对制造业资产负债率取中位数,高于中位数的样本代表融资约束程度低,对这些样本进行固定效应回归,结果如表5所示,第1列代表资产负债率高于中位数的样本,FinAsstRt与NSOE的交互项系数为-2.566(t=-2.31),在5%的水平上显著为负,而第2列中资产负债率低于中位数的样本中,交互项系数并不显著。这一结果表明,即使是融资约束程度较低的公司,民营企业的金融化对创新的挤出效应相较于国有企业也更为严重。这也进一步说明民营企业的融资约束是创新的重要影响因素。

表5 产权性质、金融化与研发创新(固定效应)

同时,金融化的另一动机是企业实业回报率低,管理层通过筹划金融资产投资来挽回业绩预期,从而对创新产生抑制作用。为了验证这一问题,本文将样本全部限定在总资产回报率低于行业中位数的样本,固定效应回归结果如表5第(3)列所示,FinAsstRt与NSOE的交互项系数为-2.019(t=-2.35),在5%的水平上显著为负。而第4列中资产回报率高于中位数的样本中,交互项系数并不显著。这说明,资产回报率同样低于中位数,民营企业的敏感性更高,更可能以金融资产投资来取代创新研发,而国有企业并没有显著的表现。

因此,以上稳健性检验表明,融资约束与实业回报率是企业金融化倾向的重要因素,但对于国有企业,其战略目标与社会责任显著不同于民营企业,创新约束因素的敏感性不高,践行产业政策与配合地方建设过程中,资产配置效率的平衡更倾向于实业化。而民营企业的资源先天不足,资源调配的市场化行为更为显著,因此,“脱实向虚”的行为要显著高于国有企业。

最后,为了提高结论的可靠性,我们将模型中的自变量,金融化资产持有比例替换为包括货币资金的金融资产持有比例。最终的回归结论与本文前述结果一致,由于篇幅所限,在此未报告这一结论,这从另一个侧面验证了结论的可靠性。

六、研究启示

闲置现金作为重要的资源储备,可以降低企业研发阶段的融资约束,也可能成为管理层诉诸业绩的有效渠道,从短期绩效来看,闲置现金投入金融部门,大大提升了公司业绩,而从长远来看,没有创新支撑的绩效将随着市场份额下降,生产效率低下会错失发展机会,甚至为竞争对手所取代,使得公司隐性损失不断放大。因此,以金融投资取代创新战略,以期顺势借力,美化短期业绩的短视行为,一旦成为企业牟利的常规性策略,会极大地影响企业创新发展,长期而言,不利于我国制造业创新体系的构建与延续。

就本文的研究结论而言,民营企业与代理成本高的国有企业,其金融化投资倾向对创新的影响更需要引起足够的重视。一方面,制造业上市公司中三分之二的体量是民营企业,民营企业对于整个制造业践行创新路径起到重要作用,如果不能在投资策略上正面引导,会导致制造业创新动力不足,技术更新与技术迭代将长期受制于人,难以实现跨跃。因此,对于融资约束受限较严重的民营企业而言,创新的长期资金消耗与资本的短期逐利偏好之间的能否寻求平衡受制于融资环境,而缺乏信用评估依据,实物担保资源不足一直是民营企业融资难的主要问题,需要有相对宽松的创新政策倾斜,以及相关的融资配套,亟须改善民营企业金融服务体系,消除融资过程中的所有制歧视,在全社会范围内建立完善的征信体系,优化融资程序。同时,引导金融机构紧跟国家产业政策方针,将资金投放与产出绩效纳入民营企业信用记录,营造“脱虚向实”的融资环境。另一方面,对于存在组织冗余的国有企业进行分类考核,将创新绩效指标作为高管晋升考核标准之一,提高长期创新绩效考核占比,鼓励国有企业在市场化过程中,通过技术转化与技术创新不断塑造竞争地位。

【注 释】

① 本文把企业金融化界定为企业将更多资源投资于金融资产的行为和趋势。

② 自2006年至2011年,科技部先后两批共批准了96个企业国家重点实验室。这些实验室分布在材料、矿产、能源、医药、信息、制造、农业、交通等8个学科领域,基本涵盖了国民经济建设的主要领域。其中,由中央直属企业及其子公司建立的实验室45个,地方国有企业建立的实验室25个,民营企业建立的实验室26个。信息来源于http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2011/11/251328.shtm.