乡村振兴战略下新型职业农民素质模型构建研究

李 毅 周妮笛

(1. 湖南农业大学 商学院,湖南 长沙 410128; 2.湖南农业大学 继续教育学院,湖南 长沙 410128)

一、引言

2017年10月18日,党的十九大报告中第一次提出乡村振兴战略,并将其视为国家“三农”发展中前瞻性、全局性和长远性核心战略。2018年中央一号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》再次明确:实施乡村振兴战略,关键在人才,核心在乡村振兴主体新型职业农民的培育。虽然新型职业农民自2012年中央一号文件提出以来,培育工作已经实施了7年,全国各地培育和认证新型职业农民已达1500万人,但面对新时代实现乡村振兴战略的新形势,新型职业农民应该具有什么样的素质,采取什么标准进行培育和认证,仍有待进一步系统分析,如若不及时加以阐明,可能会严重影响今后乡村振兴战略的实现和新型职业农业培育的实践。同时,理清新时代新型职业农民素质要求,也有利于农民自己对照标准判断自身的优势与不足,明确今后学习培训的方向和内容。因此,深入分析乡村振兴战略下新型职业农民素质模型具有十分重要的理论和现实意义。

二、文献综述

1.农民素质

美国学者McClelland(1973)[1]最早提出素质概念,但Spencer(1993)[2]对素质的内涵把握更加准确,他认为“素质不是不可捉摸或难以度量的,而是能将表现平凡者与表现卓越者辨别出来的关键个人特质”。在国内,贾亚娟等(2017)[3]认为素质是农民在劳动生产中所表现出来的各种属性和特征,包括思想道德、科学文化、经营管理和身体健康等方面。夏永祥和卢晓(2006)[4]认为农民素质是农业、农村发展中最为核心、最根本、最关键的因素,直接影响农业现代化的进程。夏永祥的观点获得了多位学者(杨继瑞等,2013[5];何光全,2018[6])的认可,也推动新型职业农民素质成为当前农村人力资本研究中的重要内容。当前,国内外对农民素质或新型职业农民素质研究主要聚焦在概念素质(Lees & Reeve,1991)[7]、经营管理素质(Boehije et al.,2001)[8]、科学文化素质(李炼石,2019)[9]、思想道德素质(王源平,2018)[10]和身体心理素质(尚锐,2015)[11]等方面。通过对前人研究成果的梳理,发现大多数学者均认为要从综合视角来考虑农民的素质问题。

2.农民素质模型

素质模型是个体具有多种素质的组合,旨在完成某一特定工作或达成某一具体目标(杨辉和李翠霞,2013)[12]。能力素质模型、胜任力素质模型(McClelland,1973)[1]以及四种能力论(Hogan & Warrenfeltz,2003)[13]被认为是目前最普遍认可的素质模型,其中胜任力素质中洋葱模型与冰山模型最具代表性。在国内,素质模型研究较晚,一般将国外成熟模型引入国内应用比较常见。如方振邦和唐健(2018)[14]引入英国、美国公务员胜任力素质模型,结合中国特色为我所用;魏海燕等(2012)[15]结合国外成熟素质模型,探索我国科研管理人员素质模型等。目前,学术界对农民素质模型研究主要集中在如何通过教育培训提升农民素质上,对农民素质模型本身研究较少。从整体视角探讨农民群体素质的有农民低碳农业胜任素质(徐婵娟等,2018)[16]、公民素质(程德慧,2015)[17],肖娥芳和祁春节(2015)[18]从个体视角指出,新农村建设或城镇化建设中农民应具有思想、道德、文化、科技、经营等素质。梳理现有相关文献发现,乡村振兴战略下新型职业农民素质模型尚属空白。

通过梳理国内外文献,本文认为新型职业农民素质是在先天禀赋基础上,通过学习培养和生产经营实践形成地满足乡村振兴和现代农业发展需要的知识、技能、素质总和,并基于此探索建立合适的素质模型,彰显本土特色和时代特征。

三、素质模型构建

1.指标设置原则

建立新型职业农民素质模型旨在运用,重点用于识别农民个体成为新型职业农民的潜质,因而指标选择一方面要契合并满足乡村振兴和发展现代农业的需要,另一方面需要真实反映“农民”这一特定职业所应必备的能力与素质,做到既体现时代性又满足农民的本质属性。具体来讲,在指标遴选中还应该考虑以下三个原则:

(1)前瞻性原则

乡村振兴战略实施是一个较长时期的战略任务,党和国家对乡村振兴的目标设计具有战略前瞻性,对于新型职业农民素质要求也要尽可能与乡村振兴和发展现代农业这一大目标相匹配,要能够引领未来一个时期内政府部门对新型职业农民的培育和认定,能够指导农民个体自我发展、自我完善。

(2)现实性原则

改革开放四十多年来,我国“三农”事业获得了快速发展,但是我国农业底子仍然非常薄弱,农民总体素质仍然不容乐观。因此,在模型指标选取中不仅仅要着眼长远,更要考虑当前和今后一段时间内,在现实条件下我国新型职业农民可以达到的素质状态,既不能要求过低,也不能超出现实可能,同时,模型的指标也不是一成不变的,而应该随着我国农村经济形势发展进行动态调整。

(3)可操作性原则

模型中指标选取涉及范围非常广泛,乡村振兴和现代农业发展要求也是多种多样,为了保障模型具有可操作性,选取指标时应首先要通盘考虑哪些是指标可量化、哪些指标不可量化,其次要还考虑指标数据的可得性等。

2.指标选取

新型职业农民素质指标选取来源主要有三个方面:一是通过查阅文献,吸收前人有益的研究成果;二是与相关专家座谈研讨,征求4位政府部门负责新型职业农民培育的工作人员、5位高等农业院校新型职业农民问题研究专家意见;三是通过一定范围问卷调查筛选,主要是面向湖南农业大学商学院、经济学院农业经济管理和工商管理专业研究生36人开展问卷调查,请研究生将有利于区分具有新型职业农民潜质者与表现平平者个人特征罗列出来,最终确定模型指标。

3.指标确定

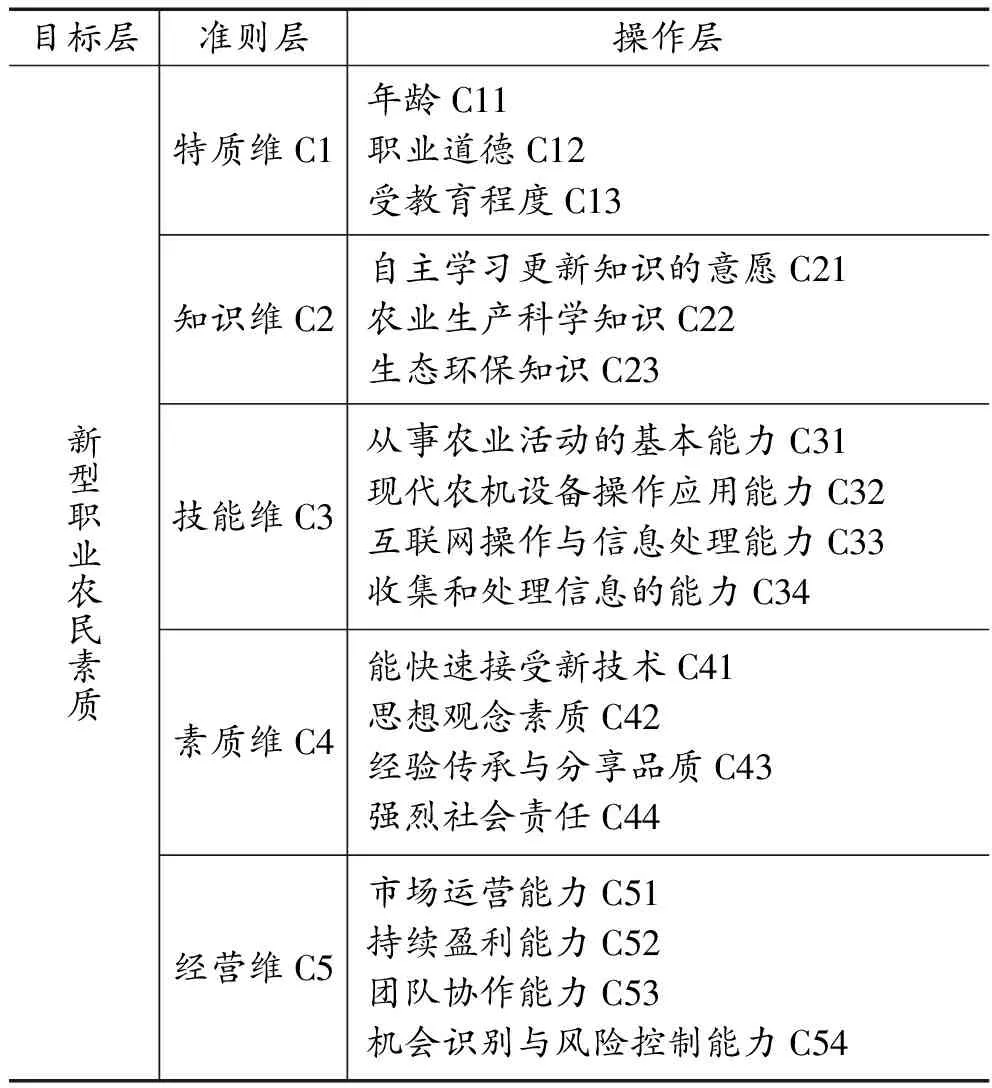

通过对已有素质模型研究与对比,本文将新型职业农民素质划分为特质维、知识维、技能维、素质维与经营维等五个维度。其中知识、素质和技能是新型职业农民内核素质,特质维是新型职业农民个性的外在体现,而经营维是新型职业农民面向社会主义市场经济、相对现代农业发展实践工作的展示。

五个维度只是对新型职业农民素质模型的框架性描述,模型要有可操作性,就需要对五个维度提出更加具体细致指标进行刻画,为此在综合前人研究成果的基础上,拟从性别、年龄、受教育程度、职业道德以及家庭条件等5个指标来描述特质维;拟从自主学习更新知识意愿、农业生产科学知识、经济管理知识、法律法规知识以及生态环保知识等5个指标来描述知识维;拟从从事农业活动的基本能力、现代农机设备操作应用能力、互联网操作与信息处理能力、庭院美化能力以及表达交流社会活动能力等5个指标来描述技能维;拟从能快速接受技术、思想观念素质、身心健康素质、经验传承与分享品质、创新创业精神、强烈社会责任、诚实守信经营、绿色生态素质以及职业认同素质等8个方面来描述素质维;拟从市场运营能力、组织管理能力、团队协作能力、领导沟通能力、机会识别与风险控制能力以及持续盈利能力等6个指标来描述经营维。

最终,根据专家咨询意见,对五个维度及其所属二级指标进行重要性程度评价,由大到小排序,并删掉专家认为暂时不太适宜的一些指标,最终形成乡村振兴背景下新型职业农民素质指标体系,详见表1。

(1)特质维(C1)

特质这里主要是指与“职业农民”这一职业相符的特征,是先天形成的但受后天环境的影响。在特质维中,年龄(C11)指标会影响职业农民后天学习;职业道德(C12)指职业农民对食品安全、农药使用和公众健康等所持有的正确态度;受教育程度(C13 )指接受学历教育、职业教育和参与相关专业技能培训的情况等。

表1 乡村振兴背景下新型职业农民素质模型指标体系

(2)知识维(C2)

知识是新型职业农民胜任推进乡村振兴和农业现代化应具备的知识水平。新型职业农民应具有强烈的学习欲望并具备基本的学习能力,其中:自主学习更新知识意愿(C21)是指在知识大爆炸的时代,需要有不断更新学习新知识的热情和干劲;农业生产科学知识(C22),作为职业农民,要具备农业生产的科学知识,依靠科学的理念来指导农业生产,提高生产效率;生态环保知识(C23)是响应政府号召,具有建设资源节约型、环境友好型社会,积极参与美丽乡村建设等知识。

(3)技能维(C3)

技能是指新型职业农民从事农业生产所具备的技术水平和实践能力,其中:从事农业生产活动的基本能力(C31)是农民成为新型职业农民的基本门槛;现代农机设备操作应用能力(C32)反映农民在农业机械使用上的操作和应用水平,是提高生产效率的重要能力;互联网操作与信息处理能力(C33)是新时代对新型职业农民的新要求,互联网操作能力和信息处理能力是优化生产、降低风险、抢占市场的关键能力。

(4)素质维(C4)

素质是指新型职业农民有别于传统农民的重要品质,具体包括:能快速接受新技术(C41)、思想观念的素质(C42)、经验传承与分享品质(C43)、强烈社会责任(C44)等四个方面的内容。其中,能够快速接受新技术,这有助于新型职业农民转变生产方式和革新技术,提高生产效率;思想观念的素质是指能够用现代化的思维和发展方式思考问题;经验传承和分享品质主要是总结经验,分享成功的经验,同样也分析失败的教训,这都有助于降低职业农民生产风险;强烈的社会责任,要求新型职业农民生产质量合格的产品,不以次充好、失信违约。

(5)经营维(C5)

经营是指新型职业农民在生产经营中获取利润所需的专业技术和经营管理能力。经营的目的是为了获取利润,良好的经营管理能力能够提高收益、扩大规模、应对市场风险等。新型职业农民需要有市场运营能力(C51)、持续盈利能力(C52)、团队协作能力(C53)、机会识别与风险控制能力(C54)等,具备过硬的市场运营能力和团队协作能力可以提高市场销售业绩、提高团队战斗力,机会识别与风险控制能力可以有敏锐的市场嗅觉,抓住机会、降低风险、提高市场竞争力和锻炼抗击风险能力。经营的目的是盈利,但新型职业农民所具备的经营能力不是短期的盈利能力,而应是长期稳定的持续盈利能力。

四、素质模型权重确定

1.权重确定方法

常用权重确定方法主要有两种。第一种是美国兰德公司在1946年创立的专家调查法,也称德尔菲法;第二种是层次分析法(AHP)。经过比较,结合新型职业农民素质模型的实际情况,层次分析法(AHP)相比于专家调查法具有几大优势:标度细致、可信度高、结构清晰、指标权重容易核算和比较以及兼具易操作性和实用性等特点,因此本文选择层次分析法(AHP)。

2.判断矩阵的构造与一致性检验

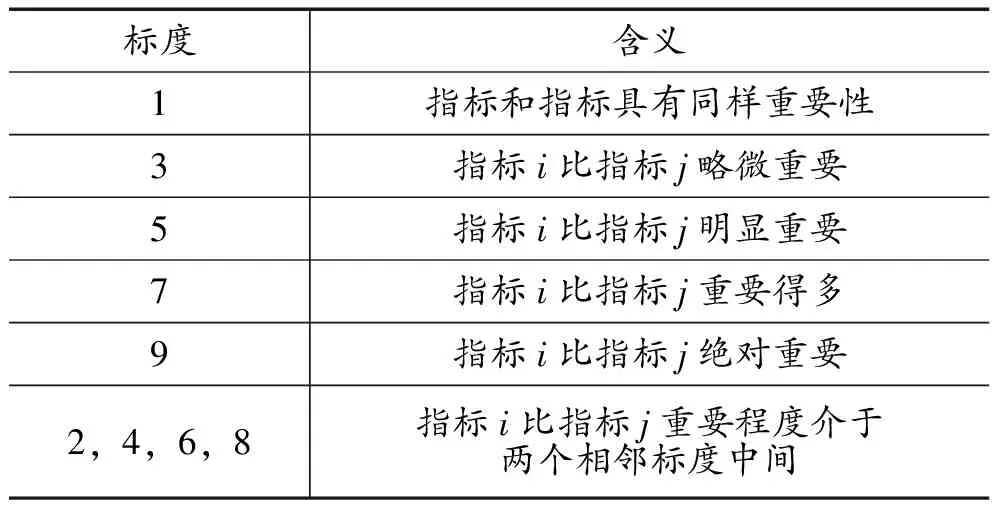

利用层次分析法(AHP)确定权重,首先要构建判断矩阵A=(aij)n×n,aij表示第i个指标对第j个指标的相对重要程度;然后利用1-9标度法对矩阵中各指标间进行两两比较,并得出量化的结果。各标度含义如表2所示。

表2 判断矩阵标度含义表

在应用层次分析法(AHP)时,要想判断矩阵的指标是否具有参考意义,需要判断该矩阵的一致性,主要是为了检验专家们做出一系列判断时所持的判断标准是否前后一致。检验一致性采用一致性比率公式,具体为:

(1)

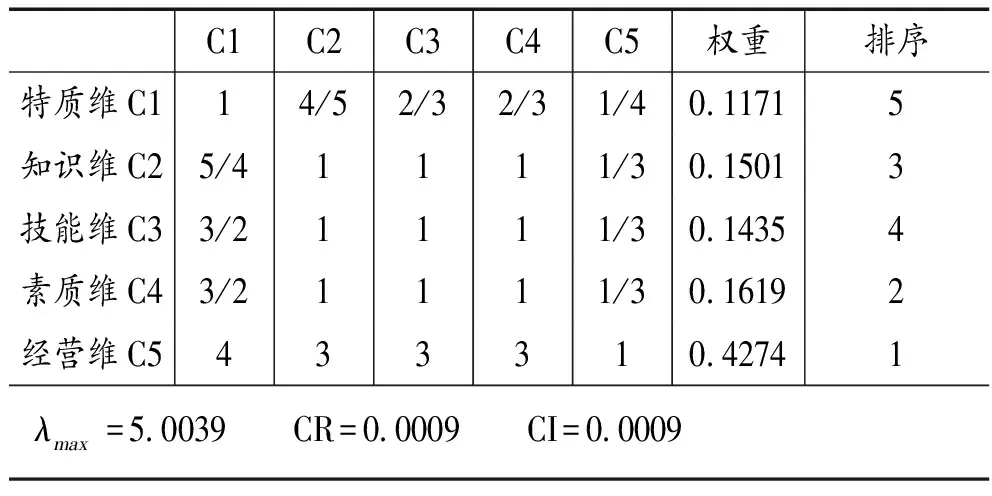

3.指标权重确定

邀请4位政府工作人员、5位高校研究人员和36名研究生,参考表2的标度,对关联指标进行两两比较之后,判断各个指标的相对重要程度,给出评分,每一项指标的得分取平均数即为该项的最终得分,最后将该项的得分转化为表2中的标度,构建出判断矩阵,进行一致性检验。各指标的结果如表3至表9所示。

表3 准则层指标判断矩阵及指标权重

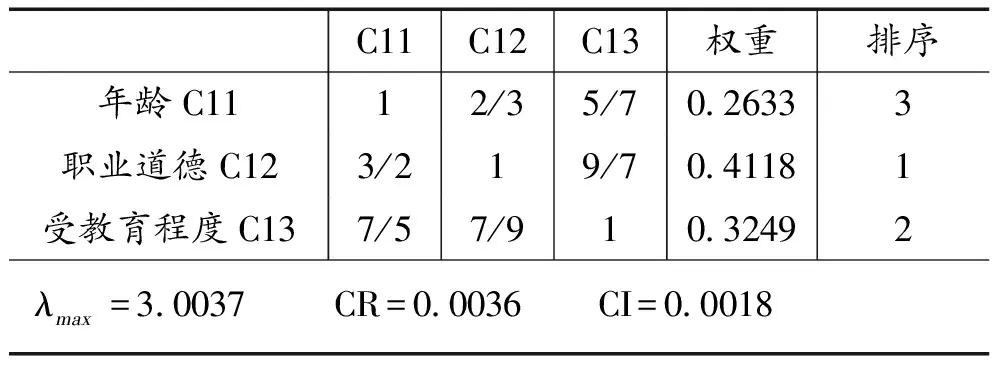

表4 特质维C1判断矩阵及指标权重

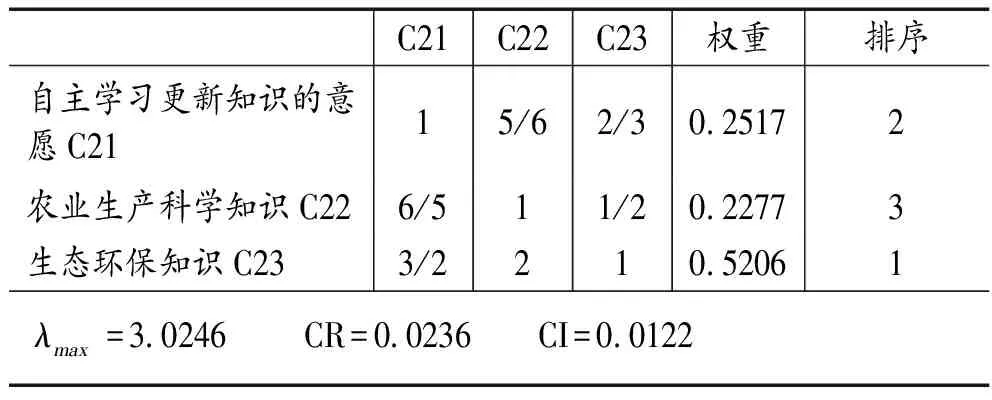

表5 知识层C2判断矩阵及指标权重

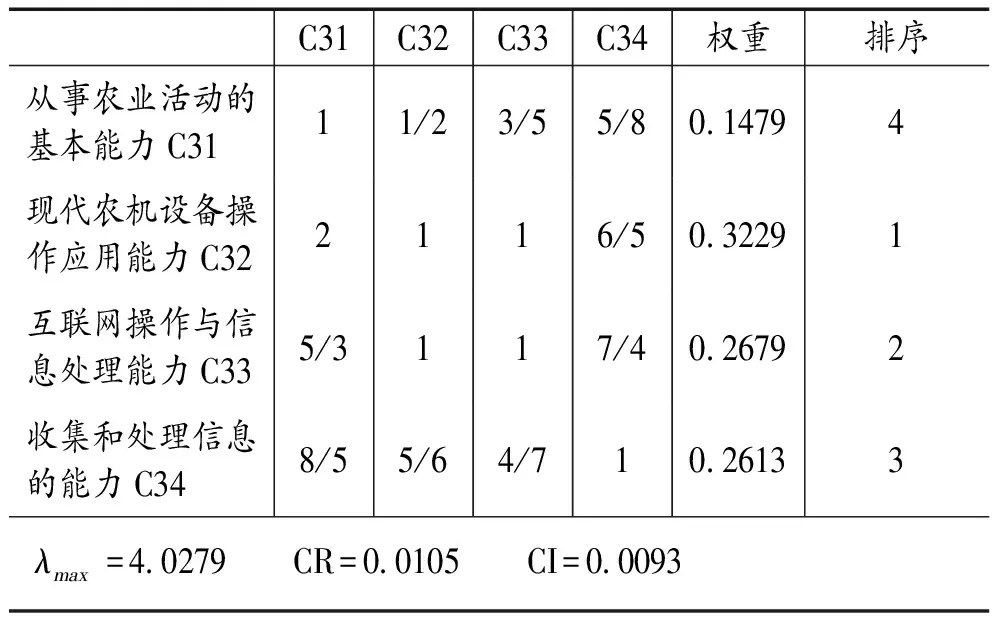

表6 技能维C3判断矩阵及指标权重

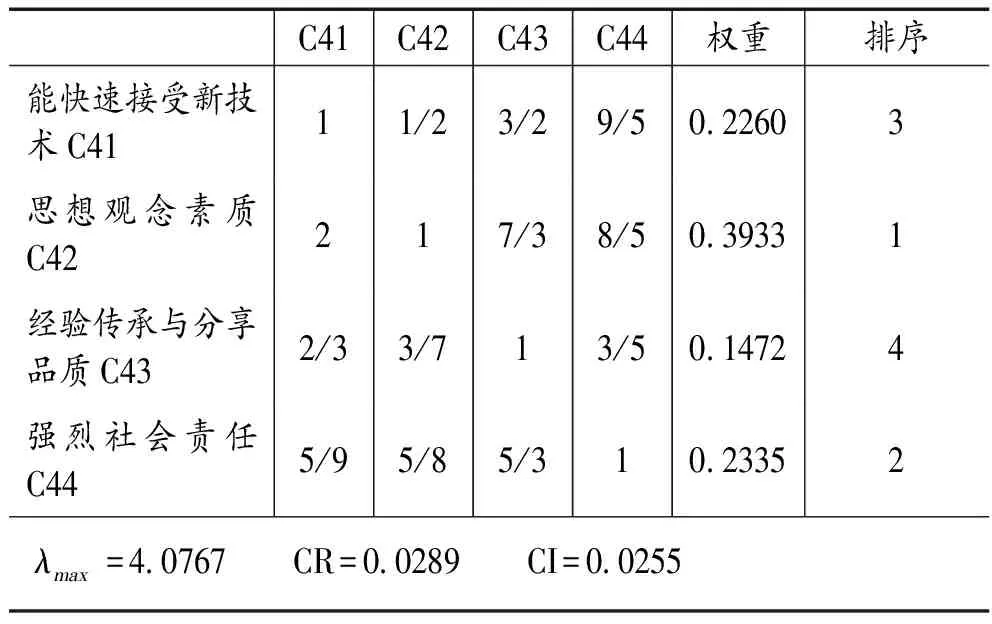

表7 素质维C4判断矩阵及指标权重

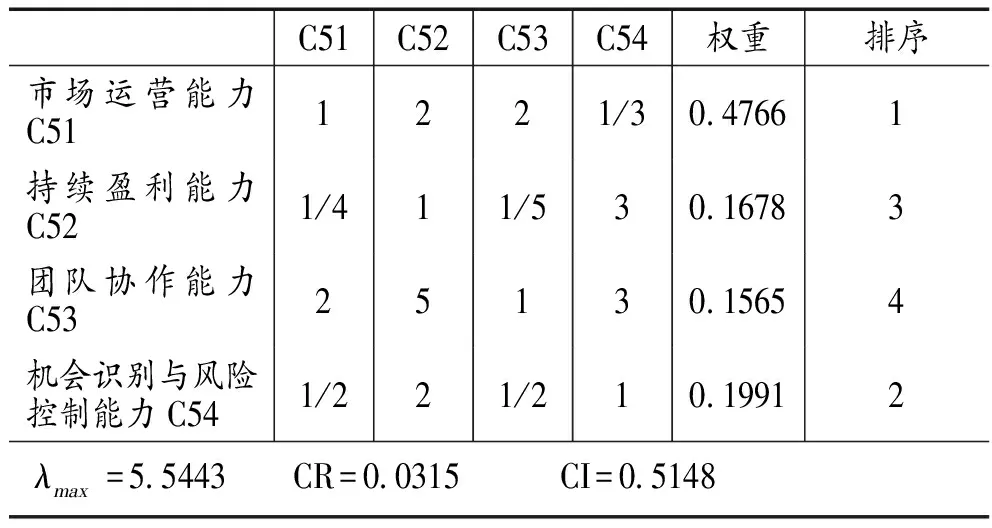

表8 经营维C5判断矩阵及指标权重

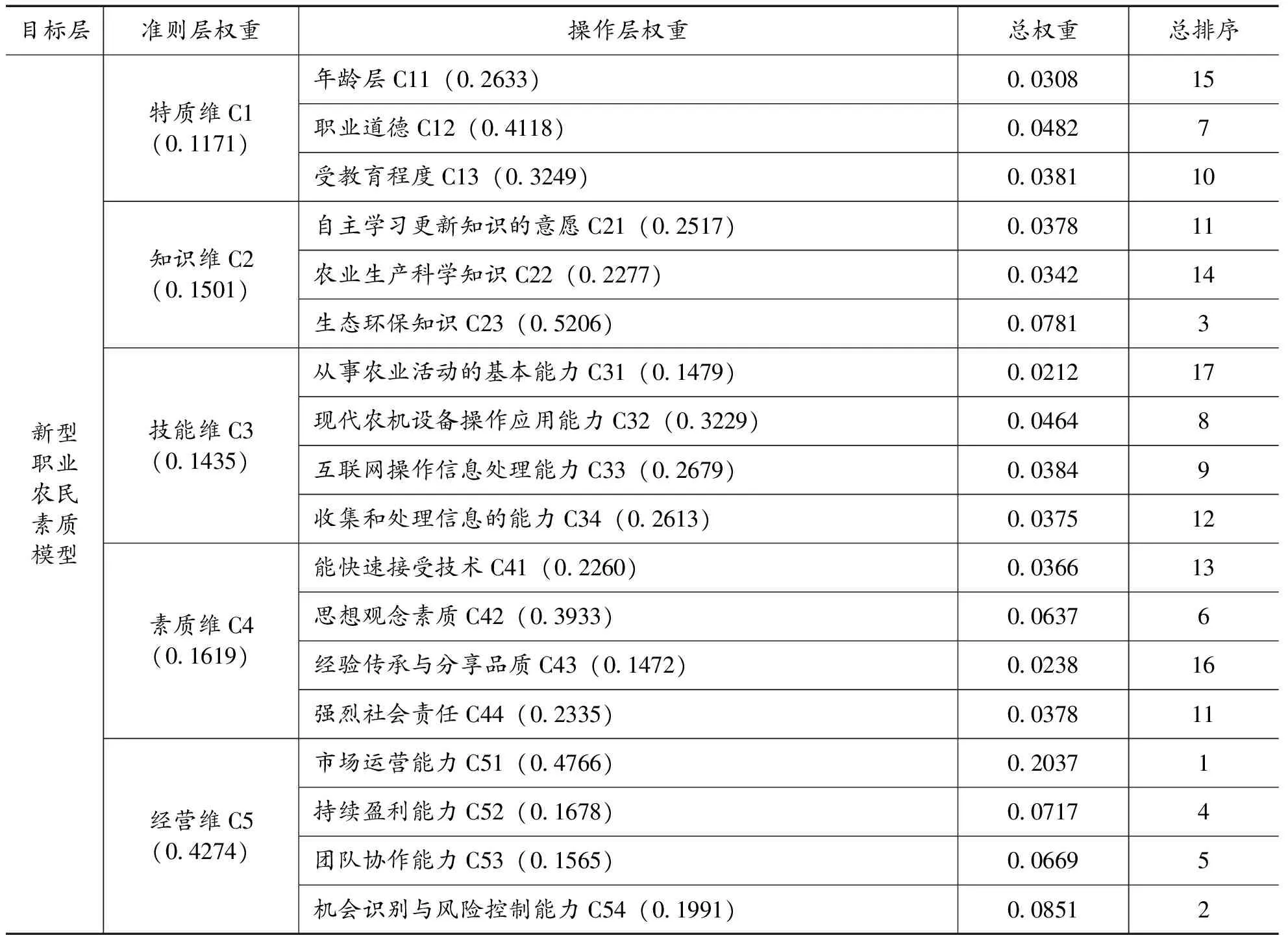

由上表3至表8中的一致性检验结果可以看出,CR均小于0.1,一级指标和二级指标均通过一致性检验。结合表3-8权重可计算出本素质模型总权重,如表9所示。

表9 乡村振兴战略下新型职业农民素质模型指标体系总权重表

五、结论与建议

1.研究结论

综合前文研究可以得出:乡村振兴战略下新型职业农民素质五维模型中权重依次为:经营维(0.4274)、素质维(0.1619)、知识维(0.1501)、技能维(0.1435)和特质维(0.1170),也就是说,“经营维”已成为当前决定农民能否成为合格新型职业农民关键因素。从三级指标来看,市场运营能力、机会识别和风险控制能力又是经营维的核心要素。据此可以认为,新时代新型职业农民认定的首要标准不再是农民的出身,也不是农民知识、技能和素质,而是具有市场运营能力的农民,只有会经营的农民才有可能在推动乡村振兴中建功立业。其次,“素质维”也是新型职业农民素质的重要内容,其中思想观念素质是“素质维”中重要组成部分,占总权重的6.37%;新型职业农民还需具备快速接受新技术、经验传承与分享品质和强烈社会责任。再次,“技能维”也是新型职业农民素质的重要内容,在三级指标中,现代农机设备操作应用能力和互联网操作信息处理能力的权重较高,这说明新型职业农民必须掌握农业现代化所需的现代农机和互联网应用技术,来应对现代农业发展中的各项挑战。相比之下,“特质维”在整个素质维模型中总权重较小,这说明新形势下农民的年龄、受教育程度等已经不再起决定性作用。近年来,大学生、退伍军人、外出务工人员返乡务农成为新型职业农民的重要群体,这也从另外一个层面说明了经营能力在素质模型中的重要作用。

2.政策建议(1)聚焦核心素质

核心素质是最基本、最必要的素养,是适用于一切情景和所有职业农民的普遍素养,它是“培养什么样的职业农民”“怎样培养职业农民”必须优先解决的首要问题,决定着新型职业农民培育的顶层设计。在乡村振兴战略中新型职业农民的思想观念素质、能快速接受技术、经验传承与分享品质、强烈社会责任就是核心素质,因此新型职业农民的培育要聚焦于此,进行对应的课程设计、路径规划,实现最终培育目标。

(2)完善知识结构

当今社会知识在不断更新,农业在不断向前发展,而现实中农民的知识结构总体单一、相对狭隘、比较零散,因此新时代新型职业农民的知识结构应尽量体现时代性、具有先进性、形成系统性、聚焦实用性,围绕乡村振兴总体要求,构建涉及产业、生态、管理、法律和科技等多个领域知识体系,打造新时代知识型职业农民。只有这样才能成为乡村振兴的合格建设主体,才能担负起乡村振兴的历史赋予重任。

(3)突出市场经营

社会主义市场经济中新型职业农民相对传统农民一个重要的差异就是面向市场,新型职业农民不但需要面对竞争相对较小的国内市场,今后将越来越需要面对竞争激烈的国际市场,而市场运营能力、持续盈利能力、团队协作能力、机会识别与风险控制能力也将成为职业农民是否能够维持生产并发展壮大的基础,因此提升新型职业农民市场经营能力至关重要[19]。

(4)锻造现代技能

提高新型职业农民的现代技能和岗位胜任能力,是乡村振兴战略实施的重要人力资本保障,因此可以围绕提高产品质量、浓郁地方特色、促进安全生产、拓展市场销路等,经常性开展从事农业活动基本能力、现代农机设备操作应用能力、互联网操作信息处理能力、收集和处理信息能力等方面培训,培育新型职业农民劳模精神、工匠精神与创新精神,引导新型职业农民爱岗敬业、精益求精。