炎症性肠病患者心理状态及其影响因素研究

李亚妮 韩 霜 时永全 陈 敏 张玉洁 吴开春

西安市红会医院消化内科1(710054) 空军军医大学西京医院消化内科2

背景:近年我国炎症性肠病(IBD)发病率逐年上升,心理因素对该病的影响受到广泛关注。目的:了解IBD患者的精神心理状态并分析其焦虑、抑郁相关影响因素。方法:收集西京医院2018年10月—2019年12月住院IBD患者358例,采集人口统计学资料以及疾病相关信息,170例结肠息肉患者作为对照组。研究对象填写焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)。采用logistic回归模型分析焦虑、抑郁相关影响因素。结果:①IBD患者合并焦虑、抑郁的比例以及SAS、SDS评分均显著高于对照组(P<0.05)。②CD患者合并抑郁的比例显著高于UC患者(P<0.05)。③CD活动期SAS、SDS评分显著高于缓解期(P<0.05)。④活动期IBD患者的SAS、SDS评分随疾病活动度的增加而升高(P<0.05)。⑤大专及以上文化程度(焦虑:OR=8.888, 95% CI: 1.714~46.095, P=0.009;抑郁:OR=3.831, 95% CI: 1.039~14.760, P=0.008)和疾病处于重度活动期(焦虑:OR=12.293, 95% CI: 1.501~100.679, P=0.041;抑郁:OR=3.230, 95% CI: 1.051~5.506, P=0.040)为焦虑、抑郁相关危险因素,职业为办事人员则是抑郁的保护因素(OR=0.620, 95% CI: 0.113~0.928, P=0.043)。⑥药物治疗3个月后,IBD患者的SAS、SDS评分较治疗前显著降低(P<0.05);英夫利西单抗治疗组SDS评分显著低于5-氨基水杨酸治疗组和激素治疗组(P<0.05)。结论:IBD患者焦虑、抑郁患病率高,焦虑、抑郁程度与疾病活动度密切相关,规范治疗后焦虑、抑郁程度减低。对具有焦虑、抑郁危险因素的IBD 患者,应筛查心理状态并予适当的心理治疗。

炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)是一组病因尚不十分明确的慢性非特异性肠道炎症性疾病,包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)和克罗恩病(Crohn’s disease, CD)。该病反复发作,迁延不愈,需长期药物维持治疗,病情严重时可能发生消化道大出血、穿孔、梗阻、瘘管等并发症,严重影响患者心理健康和生活质量。近年来,我国IBD发病率逐年上升,心理因素对该病的影响受到广泛关注,因此对IBD人群精神心理因素的研究凸显其重要性。本研究旨在了解IBD患者的精神心理状态并分析其焦虑、抑郁相关影响因素,以期为治疗提供理论依据,提高患者的临床缓解率。

对象与方法

一、研究对象

连续收集空军军医大学西京医院2018年10月—2019年12月符合筛选标准的住院IBD患者,结果共358例患者纳入研究,其中UC 204例,CD 154例,诊断符合我国2018年《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见》[1]。同期结肠息肉患者170例作为对照组,息肉多于体检时发现,少数系因腹泻、腹胀等表现行结肠镜检查时发现,排除IBD以及其他肠道疾病。排除标准:①年龄<18岁或>70岁;②不能自行或由专业人员辅助完成量表填写;③严重心脑血管、肝、肺、肾、内分泌等器官系统疾病;④目前患有或曾患有精神疾病;⑤慢性传染性疾病;⑥肿瘤;⑦妊娠、哺乳期女性。

二、方法

1. 资料采集:采集所有研究对象的性别、年龄、文化程度以及IBD患者的职业、收入、婚姻状况、发病年龄、病程、疾病活动度、用药情况等信息。

2. 焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale, SAS)和抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale, SDS)[2]:SAS和SDS均包含20个条目,用于评定有无焦虑/抑郁及其严重程度。患者完成自评后,由研究者将各条目得分相加,总数乘以1.25,取整数部分即为标准分。SAS:<50分为正常,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,≥70分为重度焦虑;SDS:<53分为正常,53~62分为轻度抑郁,63~72分为中度抑郁,≥73分为重度抑郁。

3. 疾病活动性评估[1]:CD疾病活动性评估采用Best克罗恩病活动指数(Crohn’s disease activity index, CDAI),<150分为缓解期,150~220分为轻度活动期,221~450分为中度活动期,>450分为重度活动期。UC疾病活动性的评估采用改良Mayo评分,≤2分且无单个分项评分>1分为临床缓解期,3~5分为轻度活动期,6~10分为中度活动期,11~12分为重度活动期。

三、统计学分析

结 果

一、一般资料

204例UC患者中男性125例,女性79例,年龄(45.17±14.10)岁,发病年龄(39.73±14.22)岁,病程(66.87±71.06)月;154例CD患者中男性100例,女性54例,年龄(34.21±14.10)岁,发病年龄(28.39±14.16)岁,病程(68.96±71.27)月;170例结肠息肉对照者中男性115例,女性55例,年龄(48.15±12.34)岁。IBD组与对照组间性别构成、年龄、文化程度差异无统计学意义(P>0.05;表1)。

表1 IBD组与对照组一般资料比较n(%)

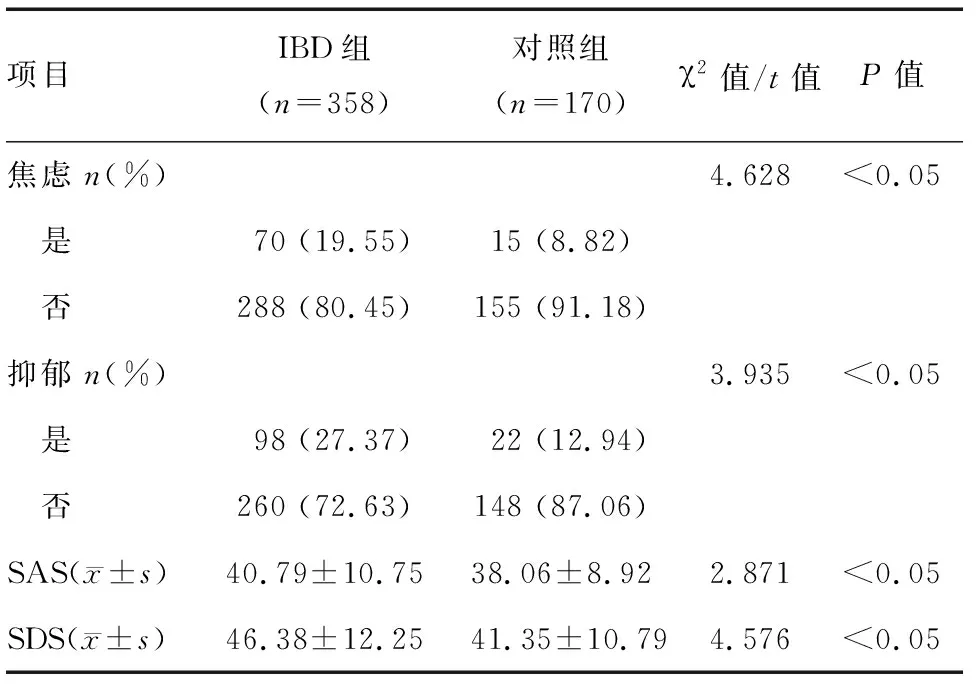

二、IBD组与对照组焦虑、抑郁情况比较

IBD组70例患者存在焦虑(轻度51例,中度16例,重度3例),98例存在抑郁(轻度66例,中度22例,重度10例),焦虑、抑郁比例分别为19.55%和27.37%,与对照组(8.82%和12.94%)相比差异有统计学意义(P<0.05);IBD组SAS、SDS评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05;表2)。

表2 IBD组与对照组焦虑、抑郁情况比较

三、IBD组内焦虑、抑郁情况比较

1. UC与CD比较:UC组焦虑、抑郁比例分别为18.63%和22.06%,CD组分别为20.78%和34.42%,两组间焦虑比例差异无统计学意义(P>0.05),CD组抑郁比例更高(P<0.05;表3)。

表3 UC与CD焦虑、抑郁情况比较n(%)

2. 疾病活动期与缓解期比较:204例UC患者中,活动期194例,缓解期10例;154例CD患者中,活动期102例,缓解期52例。UC活动期与缓解期SAS、SDS评分差异无统计学意义(P>0.05;表4),CD活动期SAS、SDS评分均高于缓解期,差异有统计学意义(P<0.05;表5)。

3. 轻、中、重度活动期两两比较:中、重度活动期UC SAS、SDS评分均高于轻度活动期UC,差异有统计学意义(P<0.05),重度与中度活动期UC间差异无统计学意义(P>0.05;表4)。重度活动期CD SAS、SDS评分均高于轻、中度活动期CD,差异有统计学意义(P<0.05),轻度与中度活动期CD间差异无统计学意义(P>0.05;表5)。

表4 UC活动期与缓解期SAS、SDS评分比较

表5 CD活动期与缓解期SAS、SDS评分比较

四、IBD焦虑、抑郁相关影响因素分析

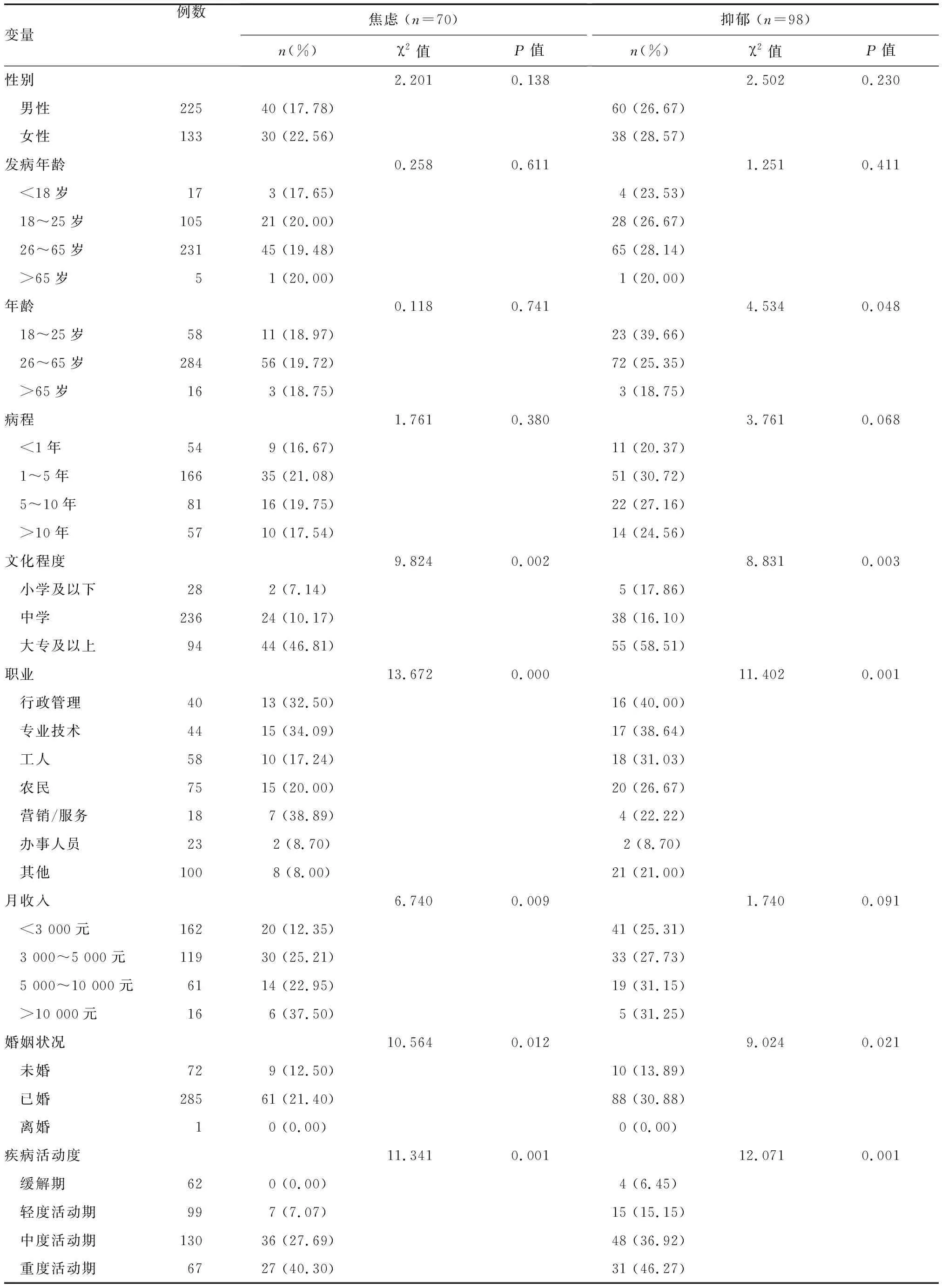

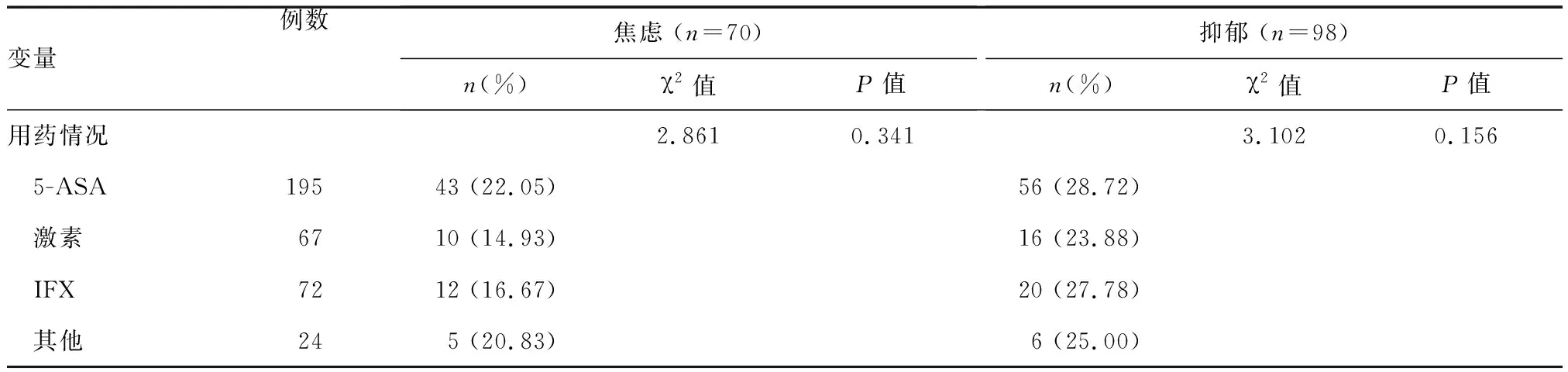

采用χ2检验对焦虑/抑郁相关影响因素行单因素分析,结果显示文化程度、职业、月收入、婚姻状况和疾病活动度与焦虑显著相关(P<0.05),年龄、文化程度、职业、婚姻状况、疾病活动度与抑郁显著相关(P<0.05;表6)。

表6 IBD焦虑、抑郁相关影响因素单因素分析

续表6 IBD焦虑、抑郁相关影响因素单因素分析

将单因素分析有统计学意义的变量进一步纳入多因素logistic回归分析,结果显示大专及以上文化程度和疾病处于重度活动期为焦虑相关影响因素(P<0.05;表7),大专及以上文化程度、办事人员和疾病处于重度活动期为抑郁相关影响因素(P<0.05;表8)。

表7 IBD焦虑相关影响因素多因素logistic回归分析

表8 IBD抑郁相关影响因素多因素logistic回归分析

五、药物治疗对焦虑、抑郁的影响

50例焦虑患者(轻度38例,中度10例,重度2例)和70例抑郁患者(轻度56例,中度10例,重度4例)治疗3个月后再次接受焦虑、抑郁程度评估,结果显示SAS、SDS评分均较治疗前下降,差异有统计学意义(SAS: 45.69±10.11对58.40±9.32,t=3.672,P=0.005; SDS: 48.62±8.72对61.73±9.25,t=2.362,P=0.007)。焦虑患者中30例轻度转为正常,8例中度转为轻度,1例中度转为正常,1例重度转为中度,1例重度转为轻度。抑郁患者中42例轻度转为正常,7例中度转为轻度,1例中度转为正常,3例重度转为中度。

50例焦虑患者的治疗药物分别为5-ASA 28例、激素12例、IFX 10例,治疗后不同药物治疗组间SAS评分两两比较差异均无统计学意义(5-ASA:46.38±9.53,激素:48.15±11.20,IFX:43.64±9.50,P均>0.05)。70例抑郁患者的治疗药物分别为5-ASA 39例、激素16例、IFX 15例,治疗后IFX治疗组SDS评分低于5-ASA治疗组和激素治疗组,差异均有统计学意义(43.80±10.52对50.14±10.42、51.32±11.25,P均<0.05),5-ASA治疗组与激素治疗组间差异无统计学意义(P>0.05)。

讨 论

随着医学模式向生物-心理-社会模式的转变,心理社会因素对疾病的影响日益受到医学界的关注。IBD患者存在精神心理异常,患者主要表现为焦虑、抑郁,心理障碍对IBD产生影响的机制可能涉及菌群-肠-脑轴、下丘脑-垂体-肾上腺轴以及肠神经系统激活引起的由肥大细胞、组胺、促炎细胞因子、T细胞活化和细菌移位共同介导的肠道炎症,导致疾病活动、复发、病程延长、药物疗效欠佳、并发症和手术风险增加[3]。

多项研究表明IBD患者的焦虑和抑郁患病率明显高于一般人群。韩国一项全国性的以人群为基础的队列研究[4]显示,CD和UC诊断后发生焦虑的风险比分别为1.63和1.60,发生抑郁的风险比分别为2.09和2.00。纳入美国超过360所医院包括11 316 450例5~24岁患者临床资料的病例对照研究[5]显示,21.6%的IBD患者存在精神障碍,主要是抑郁和焦虑。一项以16~21岁IBD患者为研究对象的前瞻性研究[6]表明,55%的患者报告焦虑/抑郁症状增加。Byrne等[7]的回顾性研究中,门诊IBD患者的焦虑和抑郁患病率分别为21.2%和25.8%,30.3%的IBD患者罹患抑郁和(或)焦虑。Bhamre等[8]对70例IBD患者和100例健康志愿者的观察性研究显示,IBD患者的抑郁和焦虑患病率分别为34.3%和18.6%,均显著高于健康人。我国学者的研究[9-11]同样提示IBD患者存在焦虑、抑郁的比例显著高于一般人群。然而,亦有学者报道IBD患者的焦虑、抑郁水平低于健康对照者[12]。本研究358例IBD患者中合并焦虑、抑郁的比例分别为19.55%和27.37%,与国外报道数据相近,但低于国内报道数据,考虑与国内其他研究的样本量较小有关。

一项对相关文献的系统综述表明,IBD患者的焦虑症状总体患病率为35.1%,其中活动期患者高达75.6%,显著高于缓解期患者;抑郁症状总体患病率为21.6%,活动期患者为40.7%,同样显著高于缓解期患者[13]。Mikocka-Walus等[14]的大型队列研究(纳入2 007例瑞士成年IBD患者)显示,IBD患者的焦虑、抑郁症状与临床复发显著相关。本组IBD患者UC活动期与缓解期SAS、SDS评分无明显差异,CD活动期SAS、SDS评分显著高于缓解期,表明CD患者的焦虑、抑郁在疾病活动期时更为严重。

既往多项研究表明IBD患者的焦虑、抑郁程度与疾病活动度密切相关。Castillo等[15]的研究显示,中、重度抑郁的CD和UC患者出现中、重度活动性疾病的可能性分别为无或轻度抑郁患者的2.16倍和3.15倍。我国学者关于IBD患者精神心理状态的调查亦显示,轻度活动期IBD患者的SDS、SAS评分显著低于中、重度活动期患者,且CD患者的焦虑、抑郁比例高于UC[16]。但也有研究显示CD患者的焦虑、抑郁情况与UC患者相比无明显差异[17-18]。相关系统综述显示,CD患者抑郁症状患病率显著高于UC[13]。本组活动期UC和CD患者SAS、SDS评分均随疾病活动度的增加而升高,CD患者合并焦虑的比例与UC患者相比无明显差异,合并抑郁的比例则显著高于UC患者,与既往研究结果基本相符。CD患者更易发生抑郁可能与CD多为青年起病,与UC相比起病更早、病程更长,病情反复发作,因并发症需多次手术治疗,对生活和社会活动的影响更大有关。

IBD患者焦虑、抑郁的发生可能涉及多个因素。一项纳入1 663例法国IBD患者的大样本队列研究[19]显示,焦虑相关因素包括重度疾病、治疗依从性差、失能或失业状态和丧失社会经济能力;抑郁相关因素包括年龄轻、疾病复发、失能或失业状态和丧失社会经济能力。来自英国的一项横断面研究[20]显示,缺乏社会支持和疾病活动度升高是IBD患者发生抑郁的独立危险因素。我国学者的研究[21]亦得出类似结论:疾病活动度升高与焦虑和抑郁相关。接受腹部大手术的IBD患者与非手术患者相比有着更高的焦虑、抑郁发生风险,造口形成是焦虑、抑郁的独立危险因素[22]。此外,焦虑和抑郁还与较低的自尊相关,提高自尊以减少焦虑和抑郁是优化IBD管理的重要手段[23]。本研究纳入logistic回归模型的变量与既往研究不完全一致,多因素分析表明,大专及以上文化程度和疾病处于重度活动期为焦虑、抑郁发生的危险因素,职业为办事人员则是抑郁发生的保护因素,相同变量的结果亦与既往研究结果不尽相同,考虑与不同研究间样本量大小、样本的个体差异等多种因素有关,有待进一步研究。本研究单因素分析中,文化程度、职业、婚姻状况、疾病活动度同时与焦虑、抑郁相关,但多因素分析排除了职业和婚姻状况对焦虑的影响,以及婚姻状况对抑郁的影响,可能与其他因素的综合作用使这些变量的影响被平衡有关。焦虑仅与较高的文化程度和疾病活动度有关,抑郁除此之外尚与办事人员职业类别有关。一般而言,个体的健康素养与其文化程度相关,因此受教育程度高的患者更易关注疾病相关知识,对IBD的发展、转归了解更为深入,从而更易产生焦虑、抑郁情绪。重度活动性IBD患者临床症状严重,生活质量受到显著影响,进而加重焦虑和抑郁情绪。办事人员不易发生抑郁,可能与该类工作收入稳定、技术含量和工作强度低、工作压力小有关。综上,疾病活动度是影响IBD患者心理健康的关键因素,对于活动期IBD,尤其是重度活动期患者,应积极评估其焦虑、抑郁水平并给予适当干预,以利于治疗。

国内文献报道,活动期IBD患者经药物治疗3个月后,病情均进入缓解期,SDS、SAS 评分较治疗前显著下降[16]。本组50例焦虑患者和70例抑郁患者药物治疗3个月后病情总体较前改善,SAS、SDS评分显著下降,提示疾病严重程度的改善伴随着焦虑、抑郁程度的减低。来自韩国的一项基于国家医疗保险机构数据的队列研究[4]中,与未接受激素治疗者相比,诊断后1年内接受激素治疗的IBD患者发生焦虑、抑郁的风险显著增加;与未使用生物制剂者相比,诊断后1年内使用生物制剂者抑郁发生风险显著增加,焦虑发生风险无明显变化。本研究中,5-ASA、激素和IFX三组治疗组治疗后SAS评分无明显差异,IFX治疗组治疗后SDS评分显著低于5-ASA治疗组和激素治疗组。韩国研究中接受激素和生物制剂治疗者焦虑、抑郁风险增加可能与这些患者本身病情较重有关,而本研究结论系基于患者使用生物制剂后病情控制优于使用5-ASA或激素、疾病活动度降低得出。目前国内外尚无更多关于不同IBD治疗药物治疗后患者焦虑、抑郁状态变化的比较研究。基于上述研究结论,在临床实践中,尤其是在IBD诊断后1年内,应意识到潜在的焦虑和抑郁风险及其对IBD病程的影响。

伴有焦虑、抑郁的IBD患者,疾病与心理社会问题之间相互的负面影响形成恶性循环,治疗需采取生物-心理-社会一体化医疗模式,关注精神心理问题有利于改善IBD的治疗[24]。伴有焦虑情绪的IBD患者更易出现高疾病活动度、高住院率、高复发率等不良结局[25]。重度抑郁可影响IFX治疗CD的近期和远期疗效,是诱导缓解失败和复发的危险因素[26]。因此筛查IBD患者的情绪状态是必要的,可使患者得到更适当的护理和支持,从而降低疾病严重程度[27]。筛查中需特别关注男性和教育水平较低的患者,因为这些群体存在未诊断的焦虑或抑郁的概率较高[28]。

综上所述,IBD患者焦虑、抑郁患病率高,焦虑、抑郁程度与疾病活动度密切相关,规范治疗后焦虑、抑郁程度减低。对具有焦虑、抑郁危险因素的IBD 患者,应筛查心理状态并予适当的心理治疗。除减轻焦虑、抑郁症状外,心理治疗还兼具肠道和躯体症状改善作用, 可避免IBD药物不必要的升级, 作为IBD传统治疗方法的重要补充。因此,需强调将心理干预纳入IBD的临床常规处理流程。