覆盆子与刺莓

物离乡贵,人离乡贱。

此地的覆盆子,也叫红树莓,算是特别娇嫩的水果。摆在透明的小盒里,底下铺着防磕碰的海绵垫。几十粒果子,倒在手上不足一捧,却颇为金贵。

鲁迅先生曾写过这种果子:“像小珊瑚珠攒成的小球,又酸又甜,色味都比桑葚要好得远。”我和小伙伴们都读过这课文,以为覆盆子是种神奇的果子,没想到它原来就是刺莓,是我家乡漫山遍野随处生长的野果。

而我们,是漫山遍野随处生长的野孩子。都是散养的,下河摸鱼虾,上树掏鸟窝,去地里挖红薯掰包谷,跟在大人后面种地种菜,养鸡养兔,搓煤球做蜂窝煤。

家家都烧煤。先是煤球煤饼,后来是蜂窝煤。临睡前封炉子,早上生新火,铲出一簸箕前晚上烧剩的炉灰。家家户户把炉灰沿着一个山坡倒下去,煤灰堆也是垃圾堆。也倒垃圾,用炉灰盖住。

煤灰堆的两边长满了刺莓的灌木丛,就是我们的百草园。覆盆子比桑葚成熟得早,大概在五月中就露出殷红的笑脸。我领着弟弟,跟着大孩子们,沿着煤灰堆边一路爬下去。

覆盆子并不好摘。树丛里满是藤条,像一头乱发一样,毫无章法地生长。枝蔓上生满了刺,连叶子上也有毛刺,所以叫刺莓。一不小心碰上,就被钩住刮住,皮上一条血痕。我们侧着身子,攀着枝条,小心地挪动着,避免踩上脏东西或者蛇。

成熟的覆盆子十分娇气,摘的时候下手稍微重一点就破了。而且一挤就烂,不能像沙果和枣子那样揣在口袋里。我们是有经验的采摘者,我带了篮子,弟弟带了草帽。一下午晒出一头一身汗,鞋子踩得稀脏,摘了满满一草帽兜和大半篮子的新鲜刺莓,都是精心挑选个大色美的。我和弟弟兴高采烈地回家,不舍得吃,等着爸爸妈妈下班回来献宝。

爸爸妈妈并没有表现出我们预想的惊喜。妈妈检查我俩手背和胳膊上的刮痕,担心地询问是在什么地方摘的。得知是在垃圾堆旁边摘来的,爸爸说:“这么不卫生,而且不知道有没有毒,怎么能吃?”生气地要拿去扔掉。

我想不明白他为什么会突然生气。我拼命想证实这果子没有毒,自己已经吃过多次都无碍,委屈得几乎要哭出来。妈妈安慰我:“没关系,好好洗一洗,可以吃。”“要吃你们吃,我反正不吃。”爸爸发了火。 妈妈也发了脾气:“要吃就全家一起吃,就是中毒了也一起中毒。”

那天怎么结束的我已经记不起来。大家应该还是吃了那些刺莓,虽然气氛不是我一开始想象的那么快乐。

多年以后,我读到一本小说的开场白:“那是个悲剧的年代,我们偏偏不肯认命:在断瓦颓垣中,重新建立小小的栖息地,养育小小的希望。”我总是想起五月里采摘刺莓的这一天。

父亲的愤怒显然并不是冲着我们。我渐渐能理解他的焦虑和恐慌,也许还有自责。他自己的命运发生了巨变,离开城市,被困在这山沟里。他的孩子们,在命运的漩涡里,会不会也被永远地困在垃圾堆旁?

所幸我们活了下去,而且活得不错。如今我穿整齐体面的洋装,开车出门。人们叫我的洋名,如同覆盆子之于刺莓。我住在独立的小楼里,和邻居保持点头之交的距离,小心翼翼维持着和异族同事的人际关系。生怕不小心磕碰了,像装在塑胶小盒里的覆盆子。

只有在夜里、在梦里,我回到故乡,在煤灰堆边的山坡上狂奔,采摘刺莓。听到妈妈唤我的小名,唤我回家。

- 时代人物(新教育家)的其它文章

- 《谏逐客书》

- 王语行:孔子怎么做父亲

- 高军:我大爷办报纸

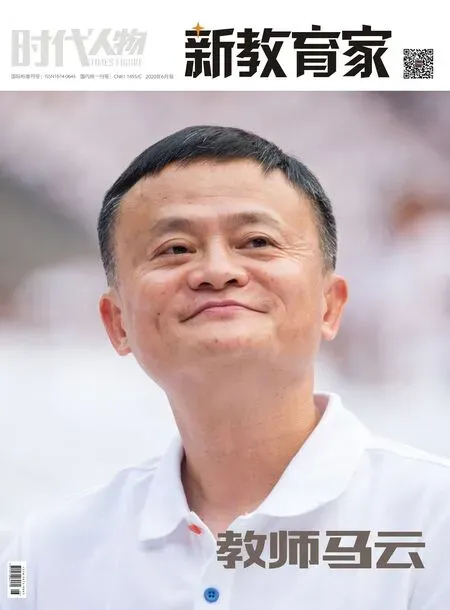

- 更好的马云