中国城市规模扩张与效率提升的协同发展

贺斌 袁晓玲 房玲

摘要:本文运用夜间灯光数据,以中国285个地级及以上城市为研究对象,在城市规模测度中融入空间结构特征,构建空间视角下的城市规模指数,进而基于EBM DEA模型测算城市效率,通过耦合协调度和ESDA、GWR空间分析方法,分析城市规模和效率协调发展水平、演化趋势和影响因素。研究发现:城市规模指数全国平均值在2003—2013年间呈现阶梯式增长趋势,但是受地理位置和经济发展等影响,东部地区保持了持续增长,2008年后中部及西部地区出现不同程度下降,城市中心地区繁荣和外围蔓延现象更为明显;中国城市效率整体处于较低水平,城市发展对生产要素投入依赖,资源利用效率整体偏低;中国城市规模与效率的协调耦合度在2003—2013年的均值为0.6067,处于协调发展阶段的中等协调,二者间整体彼此联系、相互作用较强。而从区域布局来看,我国区域间城市“规模效率”耦合协调度呈现中部塌陷的结构,地区间差距在2008年的不断增大。在影响要素分析中,各城市在不同时点受到要素影响方向和强度并不相同,呈现出一定的区域分布格局,因此需要实施差别化的政策和方案来促进区域城市协调发展。

关键词:城市规模;城市效率;空间结构;耦合协调度;高质量发展

文献标识码:A

文章编号:100228482020(01)012014

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

随着城市发展过程中吸收的要素不断增多,城市逐渐演变成一个复杂的、多层次的系统。城市规模则是城市地域空间范围内聚集的物质与要素在数量上的差异,是人口数量、土地规模和经济总量有机组合的综合表征 [1],城市效率是区域内要素配置及利用程度的反映 [2]。在中国经济快速发展阶段,依靠地方政府主导的外生性城市扩展模式已实现城市集聚扩张发展。从城镇化率来看,从1978年的17.9%,增长到2018年的59.58%,年均增长在1%以上;我国形成了长三角、珠三角、京津冀等国家级城市群,也成为了世界上超大、特大型城市最多的国家。在注重成绩的同时,不可忽视的是在传统城镇化进程中,引发了大量城市问题,主要表现在大城市人口过快集聚,城市管理水平低下,交通拥堵、垃圾处理能力不足等“城市病”日益突出;中小城市同质化竞争严重,城市粗放扩张,土地资源浪费严重,空间利用效率低 [3]。城市规模与效率间发展失衡已经成为制约提升新型城镇化建设的瓶颈。部分学者预计到2030年中国城镇化率将达到70%,在此阶段中国城镇化建设仍将处于中高速发展。因此,研究城镇化进程中城市规模与效率的协调发展、探索城市可持续发展规律,对于实现城市发展“质”与“量”的统一尤為重要。

一、文献综述

围绕城市规模和城市效率二者关系研究多是基于集聚视角出发。基于城市经济理论,城市规模是集聚经济的正负外部性共同作用的结果 [4]。劳动力、资本等要素在“城市中间产品共享、劳动力匹配和知识溢出”的集聚机制的作用下,城市集聚向心力不断增强,城市结构趋向极化形成单中心的区域结构,城市规模不断扩张 [5]。但城市地理空间有限,企业、人口数量增加会引起居民住房和通勤等成本的提高,进而可能形成城市集聚过程中反向离心力。在实证研究方面,众多学者证明二者间存在倒U型的关系,但有关最优的城市规模的结论不尽相同 [67]。城市不仅仅是人类活动的简单物质承载,更是人类社会活动的空间综合体。城市空间结构是个体综合利弊后“用脚投票”的结果,反映了要素数量集聚的空间组织形态 [8]。集聚效应的发展阶段的变化也要求空间结构随之变动。忽略空间结构去讨论城市规模与效率间的作用,可能遗漏必要的空间内涵。

城市空间结构是区域内要素流动的结构表现。目前对城市空间结构研究依照不同地理尺度分为“集聚—分散”“单中心—多中心”两个空间表现形式 [9]。“集聚—分散”侧重描绘城市整体结构,而“单中心—多中心”则是城市内部更为精细的微观测度。要素在某一空间点的不断集聚就等同于单中心空间结构的产生,由此可见,两种形式本质上具有共通性。Fujita等 [10]基于新经济地理理论构建了多中心城市土地利用模型,理论上证实城市中心的数目随着城市人口规模的扩大和通勤成本的增加而增加,城市逐步演化成多中心发展。Anas等 [11]基于消费者效用最大化,指出不存在规模经济限制的情况下,人们的经济活动会呈单中心蔓延式扩散,而在存在规模经济限制条件下,城市生产活动则会分散到不同地区再集聚,从而形成多中心结构。而从实证研究来看,大多数学者证实当城市规模较小时,集聚和单中心的城市空间结构更优,而当城市规模较大时,分散和多中心结构更优。这些研究也充分证实了空间结构对城市效率的影响。

在国内学者的研究中,陈良文等 [12]将城市内部空间结构和外部规模经济效应同时整合到标准的新经济地理学模型框架之中,得出作为重要分散力量的城市内部通勤成本和作为重要集聚力量的马歇尔外部规模经济效应都对经济活动的集聚程度有重要的影响。孙斌栋等 [13]基于2010年市域数据,定量分析市域范围的城市规模分布对经济绩效的影响。结果表明,在控制了其他重要的生产要素后,市域范围内单中心规模分布具有更高的劳动生产率。李婉等 [14]利用2000年和2010年人口普查数据,通过帕累托指数、赫芬达尔指数和首位比重指数刻画了中国城市市域空间结构的特征及其演化。但限于数据的有限性,并没有深入描绘出演变规律。随着时空数据的开发应用,刘修岩等 [15]运用灯光数据对城市内部、市域范围和省域三个不同地理尺度范围下的城市空间结构进行测度,研究城市空间结构对经济效率的影响及差异,指出在城市内部和市域较小的尺度范围下,单中心的空间结构仍将促进经济效率的提升,而在省域较大空间尺度下,多中心的空间结构更能促进经济效率提升。

纵观已有的相关文献,具有以下不足:首先,当前城市规模衡量的指标主要有城市用地规模、城市人口规模或城市经济规模。但是,这些数据均是从总的数量上来衡量城市数量规模的,忽略了城市内部人口、土地和经济要素的空间上分布异质。城市中心城区的持续繁荣和城市边缘建设用地迅速扩张是中国城市快速城镇化发展过程中不可忽视的事实。忽略了城市空间结构,难以准确把握城市规模扩张规律。其次,城市效率的测度大多是以经济效率为代表,对经济、社会和生态系统的综合测度较为缺乏。随着经济发展水平的提高,城市是生產与生活共同的聚集地,城市生活品质、环境与生态质量的需求日益增强,需要多方面统筹规划实现城市高质量发展。第三,学者对当前城市规模与效率间研究多侧重于运用经典的计量模型对二者的作用机制展开研究,对于二者间协调发展的时空演变研究还较少。我国城市发展过程中,经济发展、产业结构、资源禀赋等均存在空间差异,呈现出明显的空间布局分异。对于中国这样一个幅员辽阔、人口众多,并且快速城镇化的国家来说,区域和城市的协调发展始终是影响国家发展质量的重要议题。

综上所述,本研究首先基于夜间灯光数据所具有的数量和空间的二重属性,将城市空间结构融入城市规模指数的构建,拓展城市规模扩张的内涵。其次,分析城市规模和效率耦合协调发展水平的演进历程、区域差距。最后,基于空间异质性,采用局部变系数模型对影响区域城市规模和效率耦合发展的要素进行分析,准确把握区域内的城市治理重点。在全面分析城市规模和效率发展水平的现状、空间差异与影响因素的基础上,把握城市发展规律,为不同地区的新型城镇化高质量发展决策提供支持。

二、研究方法及数据处理

(一)灯光数据处理

(1)灯光数据校正

全球卫星灯光数据是由美国国防气象卫星计划所属卫星观测并搜集,经由美国国家地球物理数据中心处理并对外发布。本文运用稳定灯光数据,借鉴曹子阳等 [16]的处理方法,经过相互校正、饱和校正和影像间的连续性校正三步校正,解决原始数据影像的非连续性和存在的像元DN值饱和现象,使得灯光数据在1992—2013年保持连续可比。

(2)空间视角下城市规模指数构建

围绕灯光数据研究表明,灯光亮度较高的地区经济活动密集和人口密度大,人类的经济生产活动频繁密集。灯光数据的“数量”和“空间”二重属性,正是构建空间视角下城市规模指数的基础。借鉴杨孟禹 [17]关于城市规模指数的构建思路,以中国地级及以上城市灯光DN值中位数为标准,将灯光数据下城市识别区域分为高亮度发展区和低亮度发展区。高亮度发展区城市集聚效用明显,社会经济发展综合水平高;低亮度发展区域人口、经济密度低,土地利用强度低,城市低密度外延发展态势明显。测算公式如下:

Ursi=HiHi+Li(1)

其中,Ursi为第i个城市的规模指数,Hi是该市高于全国地级及以上城市灯光亮度DN值中位数的投影面积,Li是该市低于全国地级及以上城市灯光亮度DN值中位数的投影面积。该指数在0到1之间变动,越接近0则说明城市低密度发展区域占比较大,城市蔓延现象明显。反之,越接近1则城市空间范围内城市高亮度发展区域占比大,城市均衡发展,发展质量较高。本文依照已有研究,在提取城市识别区域光斑时阈值设定为6,即DN值高于6的光斑被认定为城市区域;中国地级及以上城市灯光DN值中位数为23,则DN值高于23的光斑区域为高亮度区域,介于6与23间的光斑区域为低亮度区域。相对于以绝对数量衡量的城市规模,本研究更关注区域空间内相对数量及结构变动与城市效率的相互影响,以此才能更深入把握城市规模扩张与城市效率提高的耦合发展规律。自2003年经营性用地“招拍挂”制度的施行,城市房地产市场迎来全面发展,中国城市发展进入快速通道,本人采用上述指数构建方法,测算2003—2013年的中国地级及以上城市规模指数。

(二)城市效率测算

(1)EMB DEA模型

数据包络分析法(DEA)是一种适用于多投入多产出决策单元绩效评价的系统分析方法,由于无需具体成产函数关系、主观赋予权重等,成为较为主流的评价工具。Tone [18]提出了一种新的混合模型Epsilon based measure(EBM),EBM模型将非径向和径向特点纳入统一框架。Tone定义EBM混合距离模型如下:

γ *=minθ,λ,s -θ-εx∑mi=1w -is -ixik

s.t.∑nj=1xijλj+s -i=θxij

∑nj=1yrjλj≥yrj

λj≥0,s -i≥0

i=1,2,…,mr=1,2,…,s(2)

其中γ *为自由效率;θ为径向模型计算的效率值;s -i是第i个投入要素的投入松弛向量;w -i是第i个投入要素的权重,并且满足∑mi=1w -i=1(w -i≥0,i);εx是包含了径向变动比例θ和非径向的松弛向量,是一个关键参数,需要与w -i事先确认。Tone利用离散指数函数计算指标两两之间的离散指数,进而计算关联指数和构建关联指数矩阵。最终通过测算矩阵最大特征根及特征向量来获取参数数值。纳入非期望产出指标后,可将式(2)拓展成为基于非期望产出、非导向的EBM模型,公式如下所示:

γ *=minθ-εx∑mi=1w -is -ixikφ+εy∑sr=1w +rs +ryrk+εb∑qp=1w b -ps b -pbpk

s.t.∑nj=1xijλj+s -i=θxik

第三阶段为2011—2013年。在此期间,中国城市规模指数均值处于0.30以上,呈现上升趋势,但增加幅度有限。东部地区城市率先呈现上升趋势;中部地区城市规模指数分别为0.2913、0.2916和0.2970与全国平均水平的变动趋势相同;西部地区在2011和2012年间依然处于下降区间,最后在2013年实现尾部上翘;东北地区在2011、2012年依旧实现城市规模指数的上升,但是在2013年出现下降。

本文采用局部自相关分析的Getis Ord Gi*指数进一步分析局部区域的空间聚类特征。结合2003年与2013年中国城市规模指数聚集状态分布,可以发现处于高值的城市聚落主要分布在长三角城市群和珠三角城市群,并呈现一定向外扩散态势,数量不断增加。处于低值的城市聚集群主要沿着“山东—河南—陕西—四川—广西”一线的城市带,数量上也在不断增加。

(二)城市效率演变

运用MaxDEA软件实现对上述城市效率的测算,得到2003—2013年的城市效率。在研究期内中国地级及以上城市效率均值0.4667,说明我国城市效率整体处于较低水平,有待提高。中国城市效率均值的变化趋势(图2)显示,大致可分为三个阶段的N型变动:

第一阶段为2003—2007年。在此期间,中国城市效率从2003年的0.4440增长到了2007年的0.5129,达到整个研究期内最大值。标准差系数则由0.1898下降至0.1738。城市间效率整体提升的同时,城市间差距下降,离散程度降低。

第二阶段为2008—2011年。此期间,中国城市效率出现了大幅度的下降,并在2011年达到最低值0.4288。自2008年国际金融危机发生后,由于中国国际贸易量出现下降,使得以经济指标表征的合意产出出现下降,全国GDP实际增速从2007年的14.2%下降至2009年的9.6%,增速开始逐渐下滑,到2012年后进入发展的“新常态”,大多维持在7%。同时2009年后,在中央政府4万亿投资的刺激下,各地快速上马了大量固定资产投资项目,投资增多,但产出降低,城市效率因此出现了快速下降 [19]。

第三阶段为2012—2013年。相较于2011年的谷底,2012、2013年城市效率均出现小幅上升,分别为0.4350和0.4435,但均低于研究区间的平均值。可能在政策的引领下,大量的基础设施建设逐步带动了工业产出的增加,城市效率出现回升。但此次经济回升依靠的仍是传统产业,这导致了产能过剩、资源消耗、环境破坏等一系列问题,并没有使得我国城市效率实现本质性的大幅提升,仅是恢复到了之前的水平。

同时观察2003年与2013年中国城市效率聚集状态分布,可以发现处于高值的城市聚落主要分布在长三角城市群和珠三角城市群,这些城市间通过城市间要素配置,带动周边效率较低的城市的效率协同增长,有一定的促进作用。处于低值城市聚落的主要为沿着“安徽—河南—山西—陕西—甘肃”一线的城市带,2013年在地理范围上有一定收缩。从空间集聚的态势可以看出,这些聚集的低效率城市是“中部塌陷”现象的有力证明。

四、中国城市“规模效率”的耦合协调发展及特征分析

(一)全国层面

中国城市规模与效率的协调耦合度在2003—2013年的均值为0.6067,处于协调发展阶段的中等协调,但是从其变动趋势来看却值得深思。结合中国地级及以上城

市规模效率耦合协调度核密度演变趋势(图3)来看,2003—2007年,密度曲线整体向右迁移,反映出在该阶段中国城市规模效率耦合协调度稳步提升,均值从0.5856增长至最大值0.6234,从过渡阶段的勉强协调等级升级到协调发展阶段的良好协调。而2007年转折点后,曲线不断左移,反映出在2008—2013年间耦合协调度出现下降,2013年出现小幅回弹,遏制住了下降态势。从峰度变化上,密度曲线出现了“宽峰尖峰宽峰”的变化趋势,在2003—2007年耦合协调度波峰升高、宽度变窄均说明城市间耦合协调度差距变小,2008年以后波峰下降、宽度变宽则说明城市间差距又扩大。

同时结合耦合度和综合协调水平来看,耦合度均值为0.9525,说明城市规模和城市效率两个系统间存在紧密联系。从其变动趋势看,在2003—2005年波動变化,2006—2013年间呈现不断上升趋势,说明两系统间整体保持相同的变动趋向,相互间作用不断加强。综合发展指数在研究期内均值为0.3865,并且其变动趋势与耦合协调度呈现相同的U型变动,2003—2007年综合发展水平不断上升,在2007年达到最大值0.4115,中国城市规模和城市效率发展水平不断耦合上升,而在2008年后综合发展水平不断下降,在2013年出现小幅回弹。在2003—2007年,不断上升的耦合度和综合发展水平,说明中国城市规模和城市效率二者互惠共生,城市中高亮度区域有效扩张带动城市效率提升,并且城市效率提升促进经济、社会活动高效有序开展,促进区域内高亮度区域扩张。在2008—2012年内,高耦合、低水平的特征表明两系统间协调发展陷入耦合下降的“低水平发展陷阱”。城市的低密度蔓延使得城市效率下降,而城市效率下降加剧产出下降、经济活动收缩,高亮度区域缩小,进一步加剧城市规模指数下降。

(二)区域层面

从区域布局来看,我国区域间城市规模效率耦合协调度呈现中部塌陷的碗型结构:在2003—2013年样本期内,东部地区耦合协调度均值为0.6459,始终领先于全国平均水平;东北和西部次之,分别为0.6036和0.5901;中部地区耦合协调度在四个区域内处于最低水平,均值为0.5487,并且与其余地区差距较大。从区域变动趋势来看,除了东部地区城市呈现出阶梯式上升态势,东北地区、中部地区和西部地区城市“规模效率”耦合协调度变动趋势呈现相同倒U型趋势。

本研究认为造成上述区域发展态势的原因可能是:首先,偏向中西部的土地供给。在我国,城市建设用地实行统一规划与配置,从而城市的发展是以土地规划为约束条件和发展基础。中央政府试图通过土地资源配置引导人口流动与区域间平衡发展。在2003年后,中西部地区新增土地供应占比从2003年的29%波动上升至2013年的56%,其中中部地区占比更多。而在人口流动上,东南沿海地区因地理优势,在中国加入WTO后制造业实现快速集聚发展,由此吸引大量中西部人口迁移至东部地区工作生活。虽然在2008年后中部地区出现人口回流,但是仅是少部分区域中心城市,如武汉、长沙等,整体仍是人口流出地区。土地供给与人口流动的错配是导致中部地区城市低密度扩张的可能原因之一。

其次,建设用地粗放利用。在以经济增长为基础导向的官员晋升锦标赛中,地方政府官员拥有巨大的行政权力和自由处置权 [25]。同时为了能在同一序列中获得晋升的机会,地方官员需要尽可能推动地方经济发展。在偏向中西部地区的土地供给政策下,中西部省份往往拥有过剩的建设用地指标,在产业发展滞后的前提下要想实现弯道超车,“建设新城—土地抵押与再融资—新城扩大建设”的“以地生财”与“以地融资”成为当地政府拉动经济增长的首选便捷方式。地方政府在新城规划设立后,完成对该区域的基础设施建设,短期内带动了经济增长,但是后期在招商引资过程中,完成的实际引资规模往往远低于事先规划,逐步形成了大量“鬼城”“睡城”。

(三)区域差异分析

深入而全面地了解中国地级及以上城市的规模与效率的耦合协调度的差异状况,有利于从整体上推动规模与效率的耦合协调度发展。为此,本研究利用泰尔指数的测度及分解方法测算中国总体地区差距,并依照上文四大区域的空间范围进行分解。2003—2013年中国城市发展耦合协调度的泰尔指数及结构分解结果如表3所示。

从总体差距来看,在2003—2013年的样本期内总体差距的均值为0.1281,差距变动整体呈现出阶段性变化:在2003—2007年间,总体差距不断缩小,从2003年的0.0133下降到2007年的0.0106,降幅达到20.30%。西部大开发、中部崛起、东北振兴等区域协调政策的出台,实现了这些地区城市规模和效率的协调增长。在2008—2012年总体差距不断增加,从2008年的0.0107上升到2012年的0.0119,2013年则出现小幅弹压。

从泰尔指数的结构分解来看,在2003—2013年的样本期内,城市规模效率的耦合协调度的地区内差距均值0.1148,对总体泰尔指数的贡献率均值为89.69%;地区间的差距0.0133.贡献率为10.31%,可见中国城市规模效率的耦合协调度的总体差距主要来自地区内城市发展的非均衡发展。从二者变动趋势来看,2003—2008年间,地区内差距贡献率总体保持稳定,而后进入下降通道;2003—2008年间,地区间的差距贡献率波动下降,2008年后呈现快速上升,说明城市规模效率耦合协调度地区内差异随着时间推移表现出一定的缩小态势,而地区间差距却不断增大。

从四大区域内差距来看,各个区域处于不同的水平,并呈现出不同的变动趋势。从表3可以看出,东部区域内差距的均值最高,其次为西部地区、中部地区,而东北地区区域内差距的均值最低。从变动趋势来看,东部地区与西部地区呈现波动下降趋势,下降幅度分别达30.87%、17.59%;中部地区呈现波动上升趋势,上升幅度达到18.62%;东北区域变动趋势呈现“下降—上升—下降—上升”的W型变动,在样本期最后呈上升趋势。因此,有效控制中部地区城市间规模效率耦合协调度区域内差距尤为重要,避免区域内差距进一步扩大。

(四)空间布局分析

纵观上述研究,可以发现在中国城市发展过程中城市规模和效率耦合发展呈现空间非均衡态势。本部分将从全域范围和区域范围分别研究,充分把握城市规模效率耦合协调度空间布局差异。

(1)全域相关性分析

首先,运用全局Morans I指数对整体序列的空间自相关性进行检验,其中空间权重矩阵设定为距离矩阵。从图4可以看出,Morans I值介于0.08~0.14之间,在2003—2008年间Morans I稳步下降,表明空间集聚现象逐步弱化。西部大开发、中部崛起、东北振兴等区域协调政策的出台,空间上实现了地区城市规模和效率的协调增长,缓解了城市发展的差距,城市间实现均衡增长。在2009—2013年间Morans I稳步持续上升,呈显著的空间集聚现象,即高耦合协调水平的城市聚集在一起,低水平的城市聚集在一起,城市区域间耦合协调水平差距不断扩大。

(2)局域热点分析

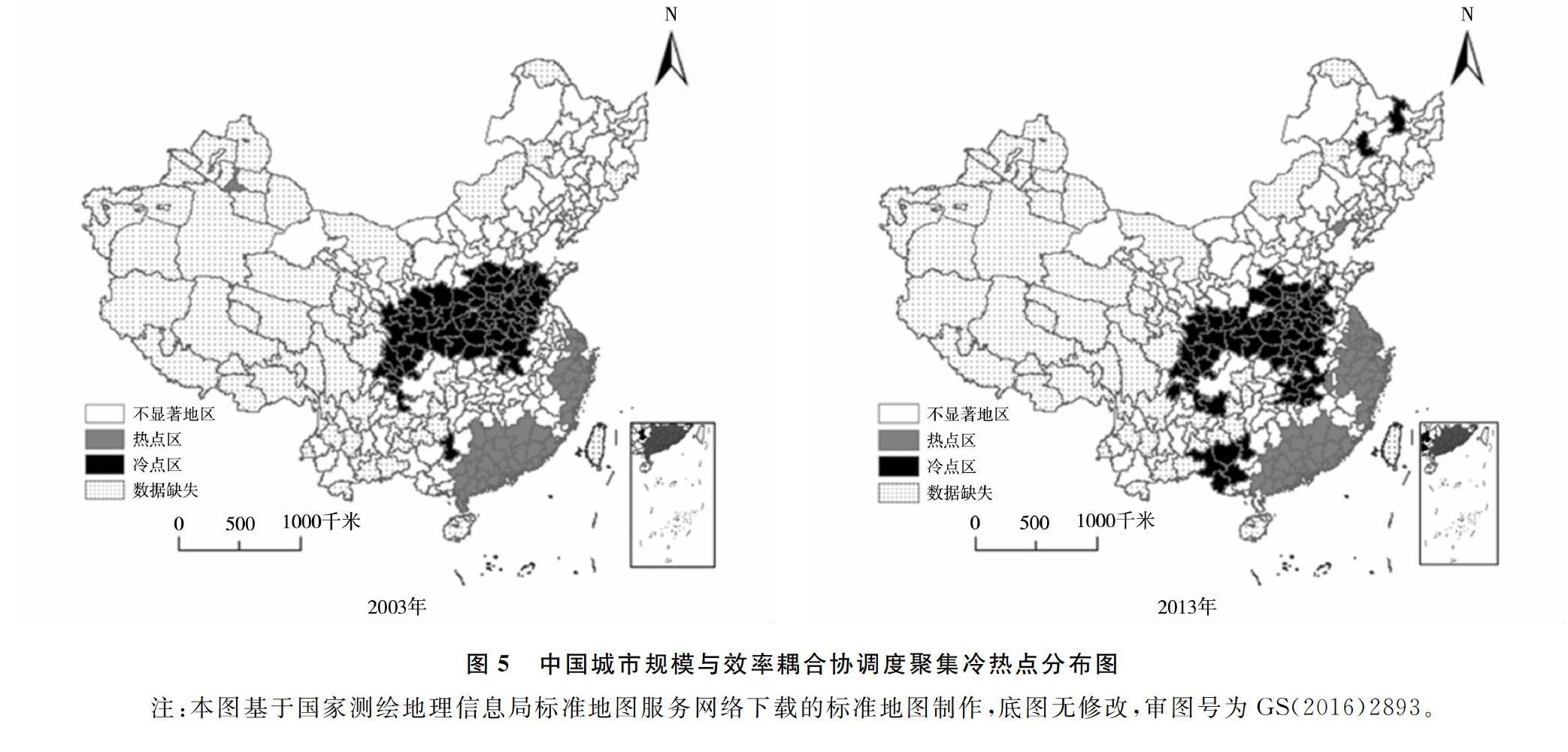

观察2003年与2013年中国城市规模效率耦合协调指数的区域分布(见图5),与效率和规模指数呈现大致相同的布局:长三角地区城市群和珠三角地区城市群及其周边城市发展中城市规模和效率协调发展水平高,一定水平上二者间相互促进发展。从2003年和2013年结果对比来看,热点区呈现出了一定扩张趋势。尤其是长三角地区和周边城市范围扩张比较大。而冷点区域跨越了东中西较多的省份,沿着山东、河北、河南、山西、陕西、湖北和四川等省市呈现出一定的“箭头”形状。而到了2013年,范围有所收缩,但冷点地区向西南广西部分城市扩展的趋势明显。

五、城市规模与效率耦合发展影响因素分析

(一)GWR模型

在前文研究中,城市發展过程中地区间无论是经济发展、产业结构、资源禀赋等社会条件内部均存在着差异,呈现出明显的空间非平稳性。因此,若采用全局回归模型的结果进行分析得到的是全域内平均的结果,一定程度上掩盖了局部特性,难以准确把握区域内的城市治理重点。地理加权回归模型将样本点地理坐标引入回归模型之中,依靠空间相邻的观测值的样本数据进行局域回归。相较于传统回归模型中的全局样本回归,其参数是随着空间上局域地理位置的改变而产生变化,更好的展现空间范围内的样本的差异性 [26]。其模型设定为:

yi=β0(ui,vi)+∑kj=1βk(ui,vi)xij+εi(6)

式(6)中yi为各个城市的城市规模与效率耦合协调度,xij为i市耦合协调度的第j个影响要素,(ui,vj)为该城市的空间地理坐标,βk(ui,vi)为该城市第j个回归参数,εi为随机误差项。

城市的发展是融合人口、土地与产业三者协同发展的过程,借鉴相关研究成果,综合考量影响城市规模扩张与城市效率发展因素,将从人口、土地和经济发展三方面选取影响因素进行分析。本文选取城市人口规模(市辖区年末人口数量)、城市建成区面积、人均GDP、产业结构(市辖区第三产业产值/第二产业产值)、固定资产投资(市辖区固定资产投资/GDP)、外资利用水平(当年实际使用外资金额/GDP)等共6项指标作为解释变量。将各个指标进行标准差标准化处理,然后对标准化后的所有变量进行共线性检验,各个指标方差

膨胀因子(VIF)均小于10的,均可作为回归指标。同时,GWR模型仅适用于截面数据分析,为了更全面地对中国城市规模与效率耦合协调水平分析,同时也为了避免单个时间截面数据可能存在的偶然性偏差,本文根据Morans I值变动趋势,将研究期分为2003—2008年和2009—2013年两个阶段,研究数据分别采用两个阶段的均值。

(二)实证效应分析

利用GWR4软件实现全局和局部的地理加权回归模型测算,其中全局回归采用最小二乘法(OLS),得到的回归结果如表4、5所示。与传统全局回归模型相比,在2003—2008年和2009—2013年两个时间段内,GWR模型的R 2、和赤池信息(AICc)均实现优化,再次证明了GWR的拟合结果优于OLS。

从全局回归的系数来看,2003—2013年间城市人口的增加整体对城市规模和效率的耦合协调发展起到促进作用,并且伴随着时间增长,2009年后人口集聚的促进作用更大。城市人口作为城市的基础构成,其活动总和构成了城市的主体。我国大部分城市建设过程中往往存在土地城镇化速度快于人口城镇化,造成了城市空间框架上的规模快速扩张,而人口城镇化是实现了城市规模的有效扩张发展的本质。在城市建设的空间框架内实现人口的集聚,不断提高城市规模,亦可能通过人力资本积累有效提高城市效率,促进城市效率提升,进而促进二者间耦合协调发展。在GWR模型的局部回归下,2003—2013年人口规模作用系数呈现由东南向西北方向递减的趋势。其中,高值集中在江苏、浙江、福建、广东等省区城市,低值集中在山西、陕西、内蒙古、甘肃、宁夏和东北地区等地区。高值地区城市发展水平较高,吸引人口集聚,同时吸引更高质量的人力资本积累,从而产生更高的促进作用。

建成区面积的扩张对城市规模和效率耦合协调发展起到抑制作用,并且抑制作用不断加强。从全局系数回归结果来看,在2003—2008年间,全国城市建成区面积的扩张对耦合协调水平产生抑制作用但统计学意义上并不明显,而2009年后城市建成区面积的扩张显著抑制城市规模和效率的耦合协调发展。过快的土地投入数量,不仅抑制了城市效率的提升,而且导致城市低密度扩张进而城市规模指数的下降,对城市规模和效率耦合协调发展起到抑制作用。在GWR模型的局部回归下,可以深入研究建成区面积作用所呈现复杂的区域特征。2003—2008年建成区面积的抑制作用呈现由东向西,由南向北的递减态势。东北地区城市和西北地区等城市抑制作用较小。而东南地区的城市发展水平较高地区抑制作用较大。可能的解释是,东南地区在出口导向型经济发展模式下,城市经济发展水平较高,带动城市效率较快提升,而城市规模扩张的滞后,使得二者间差距增加,所以对二者耦合协调性抑制作用大。而东北地区和西北地区在建成区面积扩张和人口流失下,没有实质增加城市规模,并且城市效率提升水平较低,所以对二者并没太大的作用。而2009—2013年中,中部地区城市建成区面积扩张抑制作用增强,河北、山西、河南、湖北、重庆、湖南等省市城市均在此列。东南地区抑制作用有所缓解,主要包含浙江、福建、广东等省份的城市。可能解释是,中部省区城市的面积扩张不仅带来城市蔓延,而且以投资为导向的增长方式进一步影响了该地区城市效率的提升,使得这些地区城市规模和效率的耦合下降。东南地区城市的抑制作用进一步缓解可能是随着城市发展阶段不同,从土地经营到城市经营理念的变动,使得城市进一步推动城市规模合理布局,加大了城市规模指数的提升,从而减缓了城市规模滞后效率的提升。

经济发展水平对城市规模和效率的耦合协调发展起到促进作用,并且伴随着时间增长,促进作用逐步加强。城市作为工业化和城镇化承载节点,随着城市经济发展水平的提高,能吸引更多的人口流向城市,而城市人口的增加会吸引更多厂商进入,加强厂商竞争和促进生产效率的提升,进而实现城市效率和规模的耦合协调增长。在GWR模型的局部回归下,2003—2013年经济发展水平作用系数整体呈现出沿着“秦岭—淮河”一线由中部城市分别向高纬度和低纬度两边递减的趋势。其中,东北地区的促进作用始终处于低值区域。

在GWR模型的局部回归下,固定资产投资作用系数呈现复杂的区域特征。2003—2008年东部长三角地区和西部部分城市的抑制作用最小,而河北、山西、陕西、河南和内蒙古等地区城市的抑制作用最大。2009—2013年呈现出较大变化,首先是广东、福建等省区城市的抑制作用加强。可能的原因是,这些地区固定资产投资水平领先全国平均水平,而过多的固定资产投资造成资本冗余,抑制了城市效率的上升,导致城市规模和效率的耦合驱动下降,这些地区城市更应控制固定资产投资。东北地区城市的城市人口一直处于流失状态、产业结构的严重失衡状态,增加固定资产的投资并不能有效提升城市效率,从而导致城市规模和效率的耦合驱动下降。中部地区的城市抑制作用有所下降,可能是部分人口回流和就地城镇化作用下,使得二者间差距有所缓解。

产业结构变迁对城市规模和效率耦合协调发展起到促进作用,并且促进作用不断加强。在GWR模型中,2003—2008年产业结构变动的作用系数呈现出“中心—外围”的特征。其中产生较大促进作用的城市区域集中在长三角地区和相邻的部分中部地区城市,产业结構变动的促进作用在向外扩散中逐渐变弱,山西、陕西、内蒙古、甘肃、宁夏和东北地区等地区的促进作用最小,甚至部分城市出现负向抑制作用,这些低值地区城市主要是以工业为主导产业带动地区的经济增长的资源型城市,这些城市经济发展往往依赖工业并伴随工业结构的失衡的特点,第三产业占比增加对城市效率提升贡献有限 [27]。2009—2013年间产业结构变动的高值地区向中部转移,主要沿着河北、陕西、山西和四川、湖北贵州和云南一线,这些省区的城市承接部分东部地区转移产业,工业化水平有所提升,此时产业结构的变迁促进了城镇化发展,更好促进产业效率提升,对二者耦合发展促进作用最大。

外资利用水平在全局范围内不仅始终处于统计学不显著,并且在2009年后符号也发生了变化,由原先的正向促进作用转向抑制作用。出现这些情况的可能解释是:FDI对城市效率和城市规模指数作用方向存在差异。FDI不仅弥补城市发展中的资本短缺产生直接作用,并且会通过经济增长、产业结构和技术进步三者产生间接影响,全面促进城市效率的提升 [28];而FDI进入城市方式不同对城市规模指数有不同方向作用 [29]。产生正向作用的城市,可能其利用外资一开始就进入城市中心,因此,外资进入并不会引起其城市低密度蔓延,而是不断强化城市集聚发展的过程;在城市竞争过程中处于竞争弱势的城市更多的通过“以地引资”的土地优惠政策等一系列优惠措施招揽FDI,直接进入工业园区、郊区,则可能造成城市低密度蔓延和城市规模指数下降。中国各级政府对FDI持有鼓励和欢迎的态度,但由于各个城市处于不同的发展水平,利用能力和方式可能存在显著差异。在GWR模型的局部回归下,2003—2008年FDI作用系数呈现由南向北递减的趋势,符号亦逐渐由正转向负。其中,正向高值集中在浙江、福建、广东、广西等省市,负值集中在山西、陕西、内蒙古、甘肃、宁夏和东北地区等地区。可以看出,东部沿海地区城市发展基础起点高,FDI依旧对城市集聚发展起着正向促进作用。而北方诸多城市均是通过引入FDI与城市扩张相结合,造成城市低密度蔓延发展,从而抑制二者耦合协调发展。2009—2013年间FDI的正向促进城市个数有所减少,依旧保持正向的促进作用的城市主要处于浙江、福建和广东等城市发展水平较高地区,负值系数的城市则由原先的地区逐步扩张增加了广西、四川等西南地区城市。

六、结论

本文使用城市夜间灯光数据,尝试从城市空间内部人口、经济活动分布差异入手构建新的城市规模指数。并用运用EBM DEA模型测算中国285个地级及以上城市2003—2013年的城市效率。基于二者,通过耦合协调度、泰尔指数和ESDA等空间分析方法,分析城市规模和效率协调发展水平的演进规律、空间差异和集聚特征,主要得到以下结论:

第一,中国城市规模指数平均水平较低,并且空间分异明显。在2003—2013年全国平均呈现阶梯式增长趋势。但是受地理位置和经济发展等影响,研究期内东部、东北地区持续不同程度增长,2008年后中部及西部地区均出现不同程度下降。同时,较高指数城市聚落则主要分布在长三角城市群和珠三角城市群,并呈现一定向外扩散态势,数量不断增加。处于低值的城市聚集群主要沿着“山东—河南—陕西—四川—广西”一线的城市带,数量上也在不断增加。

第二,中国城市效率整体处于较低水平,变动亦呈现较大波动性。说明城市普遍仍采用的是低效的发展模式,城市发展对生产要素投入依赖,资源利用效率整体偏低有待提高。从区域差异来看,与传统东中西梯度递减态势不同,中国城市效率呈现出广义的“中部塌陷”的态势,中部地区城市效率均值最低。

第三,中国城市规模与效率的协调耦合度在2003—2013年的均值为0.6067,处于协调发展阶段的中等协调,同时结合耦合度和综合协调水平来看,耦合度均值为0.9525,说明城市規模和城市效率二者间整体彼此联系、相互作用较强。综合发展指数在研究期内均值为0.3865,发展水平低。从区域布局来看,我国区域间城市“规模效率”耦合协调度并未呈现传统的东中西梯度递减态势,而是呈现中部塌陷的碗型结构。从区域差距来看,2008年前总体差距稳步降低,2008年后地区间差距的不断增大导致总体差异亦有所提升。

第四,在GWR模型的局部回归下,2003—2013年人口规模作用系数呈现由东南向西北方向递减的趋势;2003—2008年建成区面积的抑制作用呈现由东向西,由南向北的递减态势。而到了2009—2013年中,中部地区城市建成区面积扩张抑制作用增强,东南地区城市的抑制作用进一步缓解;经济发展水平对其对城市规模和效率的耦合协调发展起到促进作用,并且伴随着时间增长,促进作用逐步加强;FDI不同利用方式对城市规模和效率耦合提升起到不同作用,整体呈现出由南向北递减态势;而随着东部沿海地区产业升级和转移,中部地区产业结构变迁对城市规模和效率耦合促进作用不断增强。

根据文章的研究结论,为了更好地推动我国城市高质量发展,提出以下几点政策建议供相关决策参考:

第一,在中国城市单体发展过程中,城市内部普遍存在着建设用地无序扩张、城市低密度发展,城市效率损失严重,尤其是中西部地区城市更为严重。中国城市发展应在已有的土地承载之上,应将人口规模集聚和空间结构优化有机结合,进一步通过科学合理的配套设施建设,有效引导资源在市域范围内集聚发展,形成“中心—外围”的合理空间层次,以提高各种资源效率为目标的基础上去实现城市可持续发展。

第二,区域间的协调发展过程中,实现要素集聚和效率的平衡发展。向中西部地区的城市建设用地指标的过度供给,造成了城市规模和效率的耦合下降的低水平发展态势。中西部地区城市经济发展水平明显落后于东部地区,城市发展仍然走的是通过投资建设新城、基础建设来带动当地经济发展的投资为主导的粗放型增长模式,城市低密度蔓延严重损害城市发展质量,城市发展质量与东部地区发展差距愈来愈大。中西部地区城市发展需要加快产业优化升级,大力发展先进制造业,实现优势主导产业由低端向中高端演进,用产业发展引导城市集聚效应的发挥。

第三,加快政府职能的转变,改变政府角色,推进城市空间治理体系建设,激发市场内参与主体的活力,提高经济体运行效率,为城市发展注入可续发展动力;同时调整政府功能,改变政府负责人只注重经济发展速度,而忽视质量的考核方式。以效率提升为出发点进行政策创新,针对不同区域及发展阶段城市特性,保障的公共资源在区域协同发展的前提下科学配置减少不必要的效率损耗,使得区域间城市发展质量共同稳定增长。

城市高质量发展是多方面综合要素共同作用的结果,本研究尝试将城市空间结构融入城市规模指数构建,并通过分析城市规模和效率协调发展分析中国城市新型城镇化发展路径,仍有以下不足:首先,数据时效性有所欠缺。由于卫星采集器变换,缺乏DMSP/OLS与最新的NPP VIIRS灯光数据两套数据转换和校对,下一步展开后续研究需要完成两套数据的校对,以便完成更长时序上的相关研究。其次,缺乏对不同城市定位的城市差异化发展研究。最后,本文围绕城市空间结构的框架下城市规模与城市效率的发展展开研究,对其影响因素研究并未全部涉及,后续研究可着眼于此进行深化。

参考文献:

[1] William A. The economics of urban size[J]. Paper in Regional Science, 1971, 26(1): 6783.

[2] 戴永安. 中国城市化效率及其影响因素——基于随机前沿生产函数的分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(12): 103117.

[3] 文贯中, 柴毅. 政府主导型城市化的土地利用效率——来自中国的实证结果[J]. 学术月刊, 2015(1): 1123.

[4] 阿瑟·奥沙利文. 城市经济学[M]. 第八版. 北京: 北京大学出版社, 2015.

[5] Duranton G, Puga D. Micro foundations of urban agglomeration economies[J]. Handbook of Regional and Urban Economics, 2004: 20632117.

[6] Au C, Henderson J V. Are chinese cities too small?[J]. The Review of Economic Studies, 2006, 73(3): 549576.

[7] Burnett P. Overpopulation, optimal city size and the efficiency of urban sprawl[J]. Review of Urban and Regional Development Studies, 2016, 28(3): 143161.

[8] Fujita M, Krugman P R, Venables A J. The spatial economy: Cities, regions, and international trade[M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 1999.

[9] 席强敏, 李国平. 超大城市规模与空间结构效应研究评述与展望[J]. 经济地理, 2018(1): 6168.

[10]Fujita M, Ogawa H. Multiple equilibria and structural transition of non monocentric urban configurations[J]. Regional science and urban economics, 1982, 12(2): 161196.

[11]Alex A, Ikki K. General equilibrium models of polycentric urban land use with endogenous congestion and job agglomeration[J]. Journal of Urban Economics, 1996, 40: 232256.

[12]陳良文, 杨开忠. 集聚与分散: 新经济地理学模型与城市内部空间结构、外部规模经济效应的整合研究[J]. 经济学(季刊), 2008(1): 5370.

[13]孙斌栋, 李琬. 城市规模分布的经济绩效——基于中国市域数据的实证研究[J]. 地理科学, 2016(3): 328334.

[14]李琬, 孙斌栋, 刘倩倩, 等. 中国市域空间结构的特征及其影响因素[J]. 地理科学, 2018(5): 672680.

[15]刘修岩, 李松林, 秦蒙. 城市空间结构与地区经济效率——兼论中国城镇化发展道路的模式选择[J]. 管理世界, 2017(1): 5164.

[16]曹子阳, 吴志峰, 匡耀求, 等. DMSP/OLS夜间灯光影像中国区域的校正及应用[J]. 地球信息科学学报, 2015(9): 10921102.

[17]杨孟禹, 蔡之兵, 张可云. 中国城市规模的度量及其空间竞争的来源——基于全球夜间灯光数据的研究[J]. 财贸经济, 2017(3): 3851.

[18]Tone K, Tsutsui M. Decision Support: An epsilon based measure of efficiency in DEA: A third pole of technical efficiency[J]. European Journal of Operational Research, 2010, 207: 15541563.

[19]袁晓玲, 贺斌. 中国城市全要素土地生产率测度及影响因素分析——基于全要素框架下分项要素绩效分解[J]. 城市发展研究, 2018(12): 5461+81.

[20]袁晓玲, 李政大, 刘伯龙. 中国区域环境质量动态综合评价——基于污染排放视角[J]. 长江流域资源与环境, 2013(1): 118128.

[21]倪鹏飞, 刘笑男, 李博, 等. 耦合协调度决定城市竞争力——基于欧洲大中城市样本的分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2018(6): 3038.

[22]Cervero R. Efficient urbanization: Economic performance and the shape of the metropolis[J]. Urban Studies, 2001, 38(10): 16511671.

[23]方创琳, 李广东, 张蔷. 中国城市建设用地的动态变化态势与调控[J]. 自然资源学报, 2017(3): 363376.

[24]王家庭, 谢郁, 卢星辰, 等. 产业发展是否推动了中国的城市蔓延?——基于35个大中城市面板数据的实证检验[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2017(4): 918.

[25]姚洋, 张牧扬. 官员绩效与晋升锦标赛——来自城市数据的证据[J]. 经济研究, 2013(1): 137150.

[26]金浩, 李瑞晶, 李媛媛. 基于ESDA GWR的三重城镇化协调性空间分异及驱动力研究[J]. 统计研究, 2018(1): 7581.

[27]王智勇. 市场化、重工业化与“新东北现象”——基于东北37个地级市1989—2012年面板数据的分析[J]. 当代经济科学, 2018(5): 90102.

[28]张振平. FDI是否促进了中国城市效率——基于中国285个地级市样本的实证研究[J]. 国际商务(对外经济贸易大学學报), 2018(1): 8597.

[29]刘修岩, 艾刚. FDI是否促进了中国城市的郊区化?——基于卫星夜间灯光数据的实证检验[J]. 财经研究, 2016(6): 5262.

[本刊相关文献链接]

[1] 毕睿罡, 王钦云. 政企合谋视角下的环境治理——基于官员考核标准变化的准自然实验[J]. 当代经济科学, 2019(4): 6275.

[2] 杨佩卿. 新发展理念下新型城镇化发展水平评价——以西部地区为例[J]. 当代经济科学, 2019(3): 92102.

[3] 孙晓华, 曹阳. 中国城市经济增长的俱乐部收敛: 识别方法与趋同机制——来自中国347个行政区的实证检验[J]. 当代经济科学, 2018(6): 1425.

[4] 王智勇. 市场化、重工业化与“新东北现象”——基于东北37个地级市1989—2012年面板数据的分析[J]. 当代经济科学, 2018(5): 90102.

[5] 张少华, 张天华. 中国城市规模的工资溢价效应变迁研究[J]. 当代经济科学, 2018(2): 1119.

责任编辑、校对: 郑雅妮

The Synergistic Development of Urban Scale Expansion and Efficiency Improvement in China

HE Bin 1,2,3, YUAN Xiaoling 1,2,3, FANG Ling 4

(1. School of Economics and Finance, Xian Jiaotong University, Xian 710061, China;

2. China Environmental Quality Comprehensive Evaluation Center, Xian Jiaotong University, Xian 710061, China;

3. Shaanxi Science Research Base for High quality Economic Development, Xian 710061, China;

4. State Grid Shanxi Electric Power Corporation Accounting Center, Taiyuan 030001, China)

Abstract:In this paper, 285 cities of China at the prefecture level and above are taken as the research object and the spatial structure characteristics are integrated into the urban scale measurement to construct the urban scale index by using DMSP/OLS nighttime light data. Then, based on the EBM DEA model, urban efficiency is measured, and the coordinated development level and evolution trend of urban scale and efficiency are analyzed by coupling coordination degree and ESDA and other spatial analysis methods. The study finds that the national average urban size index showed a stepwise growth trend from 2003 to 2013. Under the influence of geographical location and economic development, the eastern region has maintained a sustained growth, while the central and western regions have seen varying degrees of decline since 2008. The phenomenon of prosperity and peripheral spread in the urban center is more obvious; the overall efficiency of Chinese cities is at a low level. Urban development relies on the input of production factors, and the overall efficiency of resource utilization is low; from 2003 to 2013, the average value of the coordination and coupling degree of urban scale and efficiency in China was 0.6067, which was in the moderate coordination stage of coordinated development. As a whole, the two are related to each other and have a strong interaction. From the perspective of regional layout, the “scale efficiency” coupling coordination degree of Chinas interregional cities presents the structure of central collapse, and the gap between regions has been increasing since 2008. In the analysis of influencing factors, different cities are affected by factors in different directions and intensities at different time points, showing a certain regional distribution pattern. Therefore, it is necessary to implement differentiated policies and programs to promote the coordinated development of regional cities.

Keywords:City size; Urban efficiency; Spatial structure; Coupling coordination; High quality development