传播学视域下的《阿Q正传》插图史

在鲁迅的所有小说中,《阿Q正传》堪称经典。问世近百年来,学术界聚焦该作品的研究热度一直不减,画家们围绕该作品也形成了一部“插图史”。被插图之持久性,是区分平庸与伟大著作的重要标志之一,也是作品传播影响力的侧面证明。剧作家吴祖光曾说:“我们的现代文学里竟找不出一本再比《阿Q正传》更值得画上图的书。”[1]事实也是如此,据笔者查考,迄今为止,《阿Q正传》应是中国现当代文学史上被插图最多的一部作品。

如果从作品传播的角度观测,《阿Q正传》发表后,艺术家们以之为题材的美术作品,不仅类别丰富(从单幅插画、连环画、漫画、水墨画到木刻、素描、版画、雕塑不一而足),而且数量庞大、名家名品辈出。可以说,这些作品已自构谱系,成为诠释与传播鲁迅的独特艺术窗口,也成为我们体察时代风潮和现当代美术史风尚的一个重要参照。而从传播学视域聚焦这一艺术现象,梳理其脉络,探察其征候,提炼其要旨,在当前的鲁迅研究中尚未引起足够重视。

一、《阿Q正传》插图简史

1993年,彭小苓、韩蔼丽编选了一部回顾《阿Q正传》海内外研究成果的文献集,题为《阿Q 70年》,在北京十月文艺出版社出版。该书印数只有610部,殊为难寻。书中不仅录有大量阿Q插图画像的图版,还对关于阿Q形象的美术作品做了搜集整理。[2]这份20年前的统计资料,是目前见到的最早的关于《阿Q正传》的插图简史。其文献所录范围涵盖封面插图、人物造像、戏剧连环画、电影连环画,所涉地域除了本土,还包括苏联、台湾、波兰等,编著者之用心用力于此可见。当然,从眼下能检索到的信息看,这份插图简史提供的史料难免显得粗疏,不但有重要遗漏,还存在似是而非的错误。

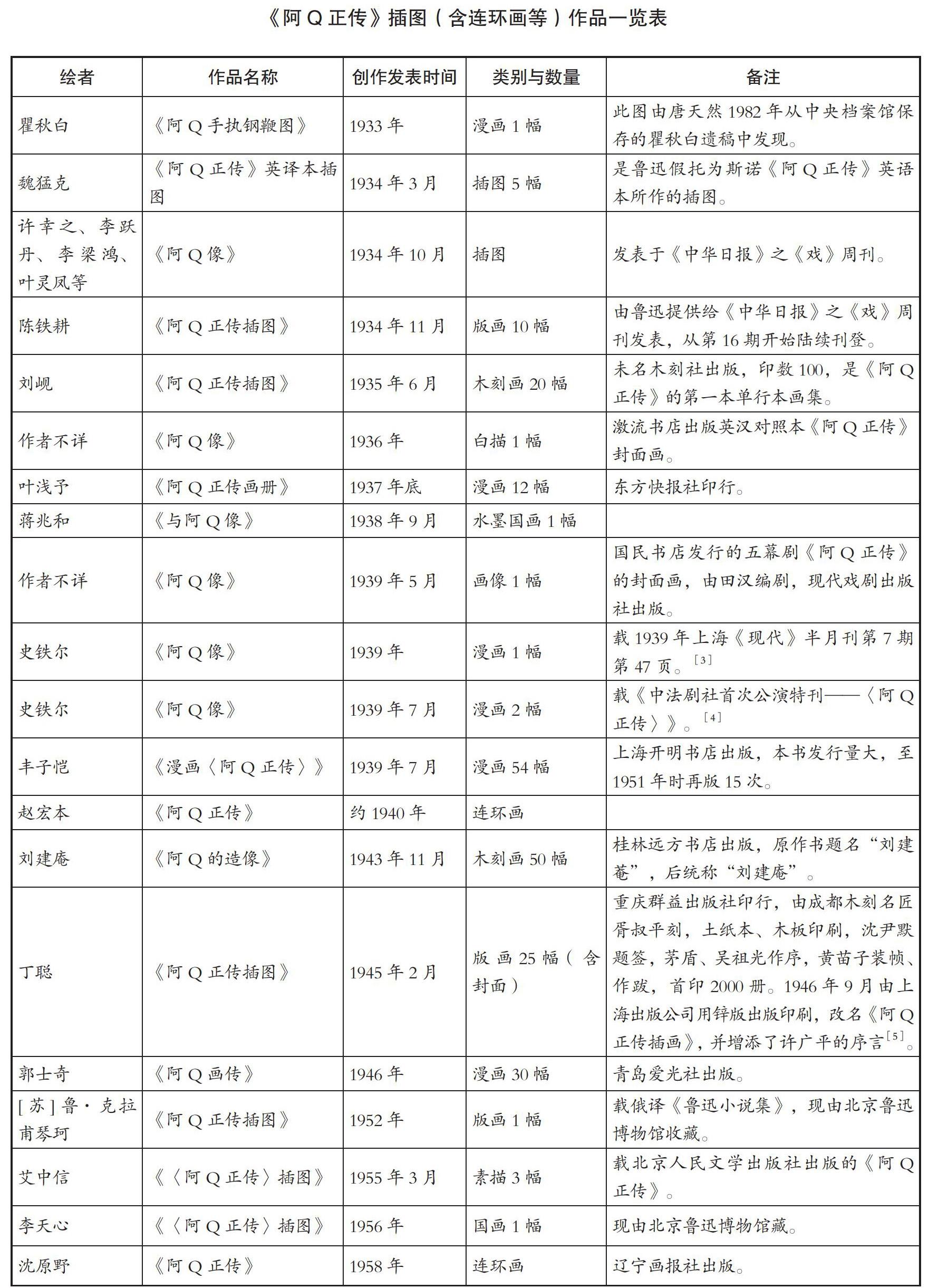

笔者在这份统计资料的基础上,对《阿Q正传》的插图史作了进一步梳理和统计。基本情况见下表:

此外,据相关文献记载,赖少其、张义璋、张鸿飞、周璘、常书鸿、李忠良、吴以徐、甘峰、刘希立、方隆昌、张守义等也都曾为《阿Q正传》创作过插图作品,海外译介出版的《阿Q正传》更有多种关于阿Q形象的封面画,但这些原作的时间、类别、数量、发表等详细情况难以逐一查明,故暂未列入以上统计梳理中。

二、《阿Q正传》插图的创作者特征

纵观《阿Q正传》的插图简史,从传播者的角度,画家队伍成员背景各异:有的是鲁迅的朋友,有的虽称不上是敌人但绝非同道中人;有的曾亲聆受教于鲁迅,有的与鲁迅并无过多交集;有的以自觉传播鲁迅精神为己任,有的则出于现实政治际遇旁涉鲁迅。这从侧面说明,《阿Q正传》在新文学史上的“经典性”地位确立甚早。画家作为鲁迅作品的“诠释者”,在认可這种“经典性”的同时,也成为进一步丰富其“经典性”的传播者。

这其中,比较特殊的是与鲁迅有过接触的从事木刻的青年与早期插图者。他们曾与鲁迅生活在同一片时空场域下,多视鲁迅为自己的精神引路人。为《阿Q正传》创作插图,在他们,既为锤炼己身稚嫩的现代木刻技艺,拓展版画题材表现领域,也为寻求与鲁迅的灵魂共鸣,寻找艺术和精神的前进方向。刘岘、陈铁耕、赖少其等都是这样。他们在鲁迅的倡导下从事新兴版画创作,以鲁迅引介的比利时木刻家麦绥莱勒、德国版画家珂勒惠支等为艺术导师,以《阿Q正传》等鲁迅的作品为创作题材,以鲁迅的指导意见为创作动力,可以说,鲁迅是他们木刻从艺道路上的重要引路人。因此,中国新兴木刻在他们的刀笔之下有种共同的“鲁迅影子”;或者,换言之,他们通过鲁迅赋予了中国新兴木刻以某种独特的“鲁迅气质”。现代版画,这种以西洋木刻素描为主要表达方式的黑白木刻,后来成为抗战时期延安连环画的重要类型(与老上海以传统画技法表现世俗题材的连环画分庭抗礼),也成为表现“铁与火”之斗争题材的左翼美术的艺术传统之一。

在《阿Q正传》的早期插图者中,海派文人叶灵凤与鲁迅的关系属于另一种典型。20年代后期,叶灵凤生活在上海十里洋场,因几件事与鲁迅“结下梁子”,二人关系交恶。1928年5月“革命文学”论争初始,叶灵凤曾对鲁迅进行攻击谩骂,在自己所编的《戈壁》半月刊第一卷第二期上,刊登他模仿西欧立体派笔法讽刺鲁迅的漫画,并附文说明:“鲁迅先生,阴阳脸的老人,挂着他已往的战绩,躲在酒缸的后面,挥着他‘艺术的武器,在抵御着纷然而来的外侮。”[6]1929年11月,叶灵凤又在《现代小说》第三卷第二期上,发表小说《穷愁的自传》继续影射攻击鲁迅。小说借主人公“革命家”魏日青之口,侧面挖苦鲁迅的小说道:“照着老例,起身后我便将十二枚铜元从旧货摊上买来的一册《呐喊》撕下三面到露台上去大便”。[7]“十二枚铜元”“旧货摊”“大便”等,如此“大不敬”的话,自然引来鲁迅多篇杂文的反驳。鲁迅在《上海文艺之一瞥》中指斥叶灵凤为“生吞”“活剥”比亚兹莱的上海滩“新的流氓画家”,称他的画为“新斜眼画”,“所画的工人也还是斜视眼,伸着特别大的拳头”,[8]就像清末吴友如“画上海流氓和妓女”[9]一样,“都染了流氓气”。[10]

1934年8月,由袁牧之主编的《戏》周刊(《中华日报》副刊之一)在上海创刊。自创刊号始,连载刊登袁梅(即袁牧之本人)所作的《阿Q正传》剧本。为了扩大影响,编者在刊登剧本时,不但同时刊载剧中人物的画像,还在第一幕登完后,在《戏》周刊给鲁迅发公开信,“逼”他就剧本发表意见。11月4日(该刊第12期),叶灵凤作的“头上戴上一顶瓜皮小帽”的阿Q像发表。11月14日,鲁迅于病中作《答〈戏〉周刊编者信》[11]一函回复《戏》周刊。或因信件未能及时寄到,《戏》周刊编者于第14期(11月18日)以《独白》形式再次催促鲁迅:“这一期上我们很抱憾的是鲁迅先生对于阿Q剧本的意见并没有来,只得待诸下期了。”于是,鲁迅又写下《寄〈戏〉周刊编者信》一函再次作答。在这封复信中,他批评叶灵凤的阿Q画像“古里古怪”,并发表自己关于阿Q形象的意见:“阿Q该是三十岁左右,样子平平常常,有农民式的质朴,愚蠢,但也很沾了些游手好闲之徒的狡猾。在上海,从洋车夫和小车夫里面,恐怕可以找出他的影子来的,不过没有流氓样,也不像瘪三样。只要在头上给戴上一顶瓜皮小帽,就失去了阿Q,我记得我给他戴的是毡帽。这是一种黑色的,半圆形的东西,将那帽边翻起一寸多,戴在头上的;上海的乡下,恐怕也还有人戴。”[12]鲁迅虽热爱插图,但甚少对同时代人的作品(尤其是为自己作品所画的插图)发表公开意见。这两封信,不单决然否定叶灵凤等的插图,推荐陈铁耕作的木刻画,表达自己对《戏》周刊的不满;同时,还较大篇幅、密集深入地谈到他关于阿Q形象及改编问题的思考。鲁迅的这些意见,成为后世画家创作《阿Q正传》插图的重要想象依据。在某种意义上,这也算是《戏》周刊与叶灵凤等为阿Q形象深度传播所作的一种独特“贡献”吧。

抗战时期,出于革命宣传、精神动员、文化反思等因素,对阿Q形象的绘制成为美术界一时之热潮,[13]丰子恺、蒋兆和、丁聪、郭士奇、刘建庵等即为其中之代表。丁聪的《阿Q正传》插图出版时,有沈尹默、茅盾、吴祖光、黄苗子、许广平等多位名家协力,反响强烈。不过,丁聪曾表示他钟情的仍是漫画,画插图“只是不得已而为之”。[14]何为“不得已而为之”?在战争动荡年代,选择为名家作品画插图,避开讥刺现实、夸张敏感的漫画,对画家而言,可以理解为一种出于政治安全的韬晦之计。

中华人民共和国成立后,大众图画出版社、人民美术出版社、华东人民美术出版社等官方出版机构先后成立,[15]在新中国文艺政策引导下,美术界关于连环画的一系列创作规范也随之建立起来。沈原野、程十发、戴敦邦等近乎连环画形式的《阿Q正传》插图相继问世。50年代初期,尤其是“1951年至1956年,是新中国连环画事业发展的繁荣时期,大量合乎新创作的连环画涌现。沈原野版的《阿Q正传》出版于1958年,就形式来看,正是这一类‘规范的连环画的典型。”[16]中华人民共和国成立后,进入体制接受出版机构制约成为画家必须面对的生存选择。例如程十发,在1949年进入华东人民美术出版社,后来成为连环画、年画创作员,在五六十年代绘制了包括《阿Q正传一百零八图》在内的一系列优秀插图作品。

“十七年”与“文革”十年浩劫的极左政治风暴,也让一些画家加深了对鲁迅的理解,他们以一颗艺术知音之心,重燃对《阿Q正传》等鲁迅经典作品的创作热情。赵延年和裘沙、王伟君夫妇等就是如此。木刻家赵延年被前辈学者李允经誉为“钻研鲁迅作品最为深刻、实践鲁迅木刻教言最为勤奋、获得艺术成就也最为突出的艺术家”[17]。他在新中国成立后相继任职于《华东画报》、华东美协与浙江美术学院,1956年即有塑造鲁迅形象的木刻力作《抗议》问世,1961年又创作了《鲁迅像》这一不朽之作,但赵延年曾坦言:“鲁迅使我产生钦佩之情,却是在那场史无前例的浩劫之时。”在被关进“牛棚”时,由于重读鲁迅的《阿Q正传的成因》等文章,才让他在人生的茫茫黑暗中看到光明。他叹服于鲁迅深刻的洞察力和判断力,更增添了活下去的动力和勇气,“我在‘牛棚里时就想,若有一天,我还能拿起木刻刀进行木刻创作的话,一定要用刻刀把《阿Q正传》用绘画形象塑造出来”。[18]

裘沙是绍兴嵊州籍著名画家,他和夫人王伟君把大半生时间都贡献给了绘画与诠释鲁迅的事业中。出生于上世纪30年代的裘沙,自中学一年级起就非常崇拜鲁迅,在从艺道路上深受鲁迅所推重的德国女版画家凯绥·珂勒惠支的影响。他1956年第一次画鲁迅,创作纪念鲁迅逝世20周年的油画《又为斯民哭健儿》,“等到1972年,经历了‘文革的空前浩劫,感悟到鲁迅思想的真谛之后,我们在劫难中拿起画笔来为鲁迅造像,心情就更不同了:我们心中充满了为鲁迅事业而献身的激情!这就是我后来自称‘阿难的那种心情”。从“文革”结束到今天,裘沙和王伟君从夫妻二人到全家第二代第三代,都投身到这一工作中。他们创作了近2000幅鲁迅绘画作品,其《鲁迅之世界画集》包含了《鲁迅全集》每一篇作品的插图,其《世界之鲁迅画传》是一部“记叙鲁迅最为详尽的作品,使‘鲁迅之世界走向了‘世界之鲁迅”。[19]此外,裘沙还苦心钻研鲁迅早期文言作品,探究鲁迅“立人”思想之渊源,出版《新詮详注文化偏至论》(山东文艺出版社,2001年)等学术专著。

在国家“大众化”文艺政策的引导下,插图与连环画热潮在80年代中期达到顶峰。随着“拨乱反正”政治文化语境的转换,90年代以来“市场”逐步成为艺术的主导;尤其是新世纪以后,计算机网络、电子媒介、手机通讯等“非纸媒”传播方式迅猛发展,中国急速步入消费主义的后工业文化时期。在“眼球经济”的带动下,文学遭遇“图像时代”。电视、电影、动画、摄影等视觉图像全面冲击人们的生活,“印刷术文明”的衰落成大势所趋,连环画的式微也是这“大势”中的一部分。这一时期,关于《阿Q正传》的插图虽仍时有新作出现(以往罕见的雕塑类作品数量暴增),但名家名品明显变少。曹开翔、朱森林的“漫画鲁迅小说”有较强的戏谑化倾向,时代的侧影是清晰可见的。

三、《阿Q正传》插图的形式特征

如果从插图数量的多少来区分,《阿Q正传》的插图大致有单页插图、多页插图、连环画这样三种类别。单页插图和多页插图在画家作画动机上以贴合与阐释作品的题旨内涵为主,换言之,这些插图以传达原著精义为目标,“以图释文”;而连环画式插图绘者在立意上强调图画叙事的独立性,插图往往有更多的虚构情节与想象场景,各页插图之间的情节、场景、文字在逻辑关联性上明显增强。连环画也希望传达原著的核心精髓,但更着眼于插图本身的体系性和完整性,寄望于在脱离原作的情况下也能成为单独的审美统一体。原著有时甚至仅仅变成辅助读者欣赏图画的故事背景,可以说,“借图叙事”是连环画的追求目标。

叶灵凤、蒋兆和、史铁尔、李天心、文国璋等绘制的种种“阿Q像”,以及海内外各种版本的《阿Q正传》封面画,都可算作“单页插图”的范围。以蒋兆和的《与阿Q像》为例,这幅阿Q的水墨肖像画深受周作人的肯定:“阿Q这人,在《正传》里是可笑可气又可怜的,蒋君所画能够抓到这一点,我觉得大可佩服,——那一条辫子也安放得恰好。”[20]蒋兆和画阿Q的动机,是读了小说自然产生的,画阿Q的方法,是以一个农民做模特,[21]他希望通过肖像画刻画出鲁迅小说中阿Q的灵魂来。陈铁耕的《阿Q正传插图》与刘岘的《阿Q正传画集》属于“多页插图”。刘岘在用木刻为《阿Q正传》作图前,已创作有《野草之图》(32幅)、《孔乙己画集》(31幅)、《风波画集》(20幅)他刻的这些画曾受到鲁迅本人的指点与鼓舞,前后绘了十数次,在木刻技巧上深受鲁迅所引介的外国木刻作品的影响。[22]然而,由于刘岘对绍兴生活缺乏了解,刀法也处于稚涩的探索期,其《阿Q正传画家》虽较好呈现了阿Q的麻木与愚昧,但在艺术整体上不算很成功。

丰子恺的《漫画阿Q正传》、刘建庵的《阿Q的造像》、丁聪的《阿Q正传插画》等“多页插图”,插图数量虽不少,属于向后来的规范连环画过渡的形态。长于细节想象与生活背景的整合,人物质朴、温婉,毫不夸张,体现出“沉静、幽默、风情美、富于小品式的场景感与装饰感”,有一种禅趣和写意的意味。从格调而言,近乎日本描写风俗人事的“浮世绘”。丰子恺的《漫画阿Q正传》,整体上宛然一幅幅民国江南农村的《清明上河图》。

与丰子恺版的漫画插图相比,丁聪的《阿Q正传插画》则显得阴森而沉重,有一种浓郁的“知识分子气”。1943年作品绘成后,先是在陈白尘主编的《华西晚报》上连载,后又装裱成长卷和册页在重庆展出。1956年,北京朝花出版社还曾发行一套《阿Q正传插画》的明信片。丁聪画的多是故事中的阿Q,几乎没有阿Q的单人正面肖像画,在插图书的装帧形式上非常考究:“连环画的脚本语言被印在半透明的薄纸上,覆盖在图像插页之上,当我们翻动书页的时候,文字页与图画页的重叠便产生独特的语图互文效果:语言和文字以叠加的效果互相映衬。”[23]这种独具匠心的图文编排形式,使语图相互阐释、彼此说明,以互文的方式直接拉伸了原著小说的阅读空间。丁聪的这套插图号称“阿Q正传插画的善本”,[24]深受茅盾、吳祖光、黄苗子、许广平等名家的赞赏。此外,郭士奇的《阿Q正传》插图出版于1946年,形式上也采用漫画形式,30页漫画每页的说明文字达七百多字,选取情节较为连贯集中者进行改编配图,在图文形式上属于比较典型的书籍“插图”。

新中国成立后,在新的文艺政策的引导下,典范的“连环画”式插图开始出现。沈原野版的《阿Q正传》插图,“每一图所配的文字控制在一百字左右,非常均匀,位于图画外右上方,面积约为图四分之一大小。图以钢笔或毛笔作成,近白描风格;构图完整,重场景的描画(如庭院、大堂、村野等)。尤为重要的是,为了使前后情节连贯,节奏均匀,这也是对原文改编最多的一个版本”。[25]从脚本的编写与图文组织特点来看,这种注重场景选择与情节连贯的插图,即属符合当时艺术规范的“新连环画”。

程十发的《阿Q正传一百零八图》与裘沙、王伟君的《阿Q正传二百图》由于插图量极大、图画叙事相对完整,也可列入连环画系列作品。程十发是当代著名书画大师,除了《阿Q正传》,他还曾为《孔乙己》《伤逝》等鲁迅作品绘制连环画。程版《阿Q正传》插图出版于1961年,是为纪念鲁迅诞辰80周年而作的,先在广州《羊城晚报》连载刊登,于1963年出版上下册单行本,是“建国后第一部成功的《阿Q正传》连环画,可谓新中国大量连环画中极具艺术价值的精妙的瑰宝”。[26]程版连环画采用彩墨国画形式绘制,以浅淡水墨色彩为主,擅于借助变幻的褚色营造层次多样的艺术韵味;在图文编排上“左史右图”,文字页与图画页各自独占一页,每页字数少则二三十,多则百余字,故事情节非常完整。与一般典范的连环画相比,程版连环画在描述故事情节时,常采用象征性写意笔法,构图也讲求利用“空白”,达到虚实相生的效果。由于作品完成于“十七年”特殊时期,程版插图中的阿Q体格健壮、气质淳朴,较少愚昧、滑稽的神貌,与其他版本的阿Q相比,更像一个被剥削被奴役的劳苦阶层的农工代表。

与程十发的《阿Q正传》插图相比,裘沙、王伟君版的阿Q插图数量更大,含封面像在内共有图204幅,近乎程版的2倍。《阿Q正传二百图》在图画类型上全为素描,由木炭和油画棒绘制,裘沙的素描在技巧上受到杜米埃和珂勒惠支的影响,笔法格调上有种表现主义的自由不羁的艺术风范。由于插图量极大,裘、王版连环画较少改编原著文字,插图更倾向于对原著细节的情节分解,每一页插图下面只有“阿Q没有家”“住在未庄的”“土谷祠里”“第二天,肿着眼睛去工作。但阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了”等寥寥一些说明文字。在情节场景的构造上,也时有大胆出格的想象,如在阿Q被俘刑场高呼“救命”时,图画只用一片纯黑的颜色来表达人物内心的恐惧;在阿Q被枪杀后,全书的最后一页插图,增画了一条街道上舔舐血迹的狗,[27]这些均是逸出原文情节的象征性画面。对照一般通行的连环画,程十发与裘沙、王伟君版的《阿Q正传》插图,无论在叙事节奏、脚本改编还是表现手法上,应该说都不完全合乎“规范”。

总的来说,从艺术效果而言,要表现阿Q这样“相寓于行”“行现于相”[28]的复杂多面的典型人物形象,连环画的表现形式是优于肖像画或数量较少的多页插图的;但要想在忠于原著、构图巧妙、技艺精湛、寄意深远与普及大众等几大要素间达到完美平衡,也实在并非易事。有学者认为,无论在民国时期还是共和国时期,《阿Q正传》的夸张风格都未在美术化作品中得到充分应和,“小说夸张性得到美术化作品的应和,主要是在一些漫画作品中。但问题是,这些漫画又显得浮华、滑稽、搞笑。阿Q成了一个可笑的人物。这尤其表现在九十年代曹开祥、朱森林的漫画中”。[29]比较而言,当代雕塑家李应该的18件泥塑作品,倒是在夸张而不油滑的格调把控上,表现得更为出色。雕塑虽不同于纸版插图,但无疑也为《阿Q正传》美术类作品的扩展与深化,提供了一个富于启示的探索方向。

四、《阿Q正传》插图的接受特征

从读者接受的角度,刘岘、陈铁耕、叶灵凤、蒋兆和等早期插图者,在为《阿Q正传》作画时,以精准刻画阿Q形象与深入阐释小说题旨为主要目标,在作品受众的预设上,无形中把鲁迅本人以及小说的读者当做了潜在接受对象。能否得到鲁迅的首肯,是鲁迅逝世前不少早期插图者的创作动力和共同心态。从流布效果看,蒋兆和的《与阿Q像》因深刻捕捉到阿Q的麻木愚昧相,更为深入人心。刘岘、陈铁耕、赖少其等木刻插图,在表现技巧上深受外国现代木刻的影响。他们的作品以焦点透视为基础,用粗犷夸张的刀法,在黑白对比的造型中凸显人物特点,这些颇具现代表现主义意味的表达手法,与中国传统版画差异较大,在一定程度上影响受众的欣赏与接纳,本是可以想见的;加之这些青年木刻家此时尚处于新兴木刻的初创期,在艺术上的积淀、历练、经验都相对匮乏,作品整体不够成熟,种种因素结合起来,就造成这些插图在后世相对“传之不远”。刘岘的木刻集在1957年朝华美术出版社出版后,2018年海燕出版社曾再版,但在中小学教材与各种鲁迅作品插图本中,选用其插图作品的还是比较稀见。

民国时期的《阿Q正传》插图中,丰子恺与丁聪绘制的插图是传播较为广泛的两种,时至今日,仍有多家出版社不时推出新的版本。这两种插图由于出版时间距离较近,且各有名家在背后鼎力支持,常被拿来“相提并论”。丰子恺的《漫画阿Q正传》出版于1939年7月,截至1951年已再版15次。[30]学者沈伟棠曾将丰版阿Q插图成功的因素归结为:“丰子恺浑融地利用了明清小说版画这一旧形式,大大地超越了陈铁耕、刘岘等人此前的尝试,成功地拉近了与社会大众之间的心理距离。”[31]与社会大众的心理距离较为贴近,无疑是丰版插图为受众喜爱的关键点。对明清版画形式的借用,固然是一个重要因素;不过,丰子恺创造性地运用东西方绘画技巧、以“浮世绘”风貌再现《阿Q正传》神韵的插图画风,可能是他取得成功的另一个更重要的因素。

丰子恺师从夏丏尊、李叔同等现代大师,是日本画家竹久梦二、蕗谷虹儿的私淑弟子。他的《阿Q正传》虽也讲究西洋画的透视、布局,但场景的构造、细节的表现、整体的意味却是东方式的;与他所敬佩的陈师曾的《北京风俗画》相近,《漫画阿Q正传》更像是近现代转型期江南乡镇的浮世风俗画。这种对鲁迅小说的“绘画提取方式”,虽与原著的精神内涵存在较大距离,却也潜在地擴大了读者群体,让一部分未读过或读不懂小说的受众,仅通过阿Q等未庄老百姓的乡村诗意也能被吸引。丰子恺的这种处理方式,符合他中西合璧的“写意”绘画观,与他一生的美术探索与艺术个性是相吻合的。但从忠于原著的标准插图的角度,自然是有所“失”的,这种“失”甚至直接引起很多人的不满。

周作人在著文评价蒋兆和的阿Q像时,就曾批评丰子恺说:“丰君的画从前似出于竹久梦二,后来渐益浮滑……阿Q这人,在《正传》里是可笑可气又可怜的,蒋君所画能够抓到这一点,我觉得大可佩服,——那一条辫子也安放得恰好,与《漫画》迥不相同。”[32]丁聪的《阿Q正传插图》出版后,茅盾等名家在予以高度赞扬时,对丰子恺版的插图也旁敲侧击地表达过不满。他在为丁聪插图所作的序中说:“我读过两种以上的图画的《阿Q正传》,觉得画家主观的看阿Q时所取的角度往往会成功了不同的画面——完全不同的气氛,不光是阿Q的表情姿态之不同”,“画家们画的是《阿Q正传》,然而倒是各个画家的个性借阿Q而画了出来了。在这意义上,阿Q倒成了一面镜子!”[33]这里“两种以上的图画”,意当包含丰子恺的阿Q插图,因为这是丁聪版问世前最有影响力的一个插图版本,深受夏丏尊、叶圣陶、钱君匋、李叔同、张逸心等文艺界名流的支持,茅盾不可能未读过;序言后文中,茅盾认为丁聪的阿Q插图给人的感觉是“阴森而沉重”,并坦言“我是以为阴森沉重比轻松滑稽更能近于鲁迅原作的精神的”,显然这里的“轻松滑稽”所指应该就是丰子恺。茅盾之所言“各个画家的个性借阿Q而画了出来”“阿Q倒成了一面镜子”,话语中暗含明显的讽意。

与丰版插图颇不相同的境遇是,丁聪版的阿Q插图深受精英知识分子的肯定。他的《阿Q正传插图》1945年在重庆群益出版社印行时,多位名家为其撰写序跋题签,次年改由上海出版公司再版,又增添了许广平的序言,至1951年时再版4次。1947年,苏联汉学家罗果夫翻译的《阿Q正传》出版时,选用了12幅丁版插图。1952年,日译本《阿Q正传》出版时,也选印了若干插图。2000年,杨宪益、戴乃迭翻译的汉英对照《插图本阿Q正传》在新世界出版社出版时,全部选用了丁聪绘制的插图。可以说,丁版插图是《阿Q正传》所有插图中最广为人知、且较早产生国际影响的一个版本。与丰子恺插图多采用正面取景、中景构图相比,丁聪的插图中取景方位灵活多变,视距忽远忽近形态不一,图像叙事在整体上主观情绪强烈,明确表达了绘画者对小说人物的褒贬观照态度。这种叙事方式表明丁版插图语图关系之营构,是建立在以原著中心基础上的图画阐释,这与丰子恺“将小说译成图画”的理解和出发点都是不同的。可以说,丁聪的插图在受众期待上本来就是以文化精英为主的;而丰版插图则因其生活浮世绘之文化插图的属性,将受众面向普通大众做了倾斜,这可能也是其作品虽饱受批评却能赢得市场的原因所在。

新中国成立后,程十发的《阿Q正传一百零八图》因其“名人、名著、名画”三绝[34]而成为新版阿Q插图中的精品。程版《阿Q正传》插图是为纪念鲁迅诞辰80周年而作的,1963年在上海人民美术出版社出单行本(上下两册、小32开本),丁景唐为其作序并高度评价其艺术成就。此后,该版插图还曾在1970年(香港)、1983年、1999年、2014年等翻印再版,深受读者喜爱。程十发的彩墨插图连环画在海派画坛自成一家、颇具影响,上海书画界名家韩天衡、沈鹏等为其热忱作序、题签。韩天衡将《阿Q正传一百零八图》的独到之处归结为“总体把握,炼意为上”“削繁就简,计白当黑”“水墨生津,笔精墨妙”“缀物布景,恰到善处”“有章有句,妙在独立”五条,[35]可谓行家精准的评价。作为插图量大、质量上乘的一版经典鲁迅小说插图,程版连环画既经得起精英读者的细致品评,也适宜于普通读者的阅读口味,未来或可有更广阔的传播空间。

在《阿Q正传》的各种木刻类插图中,赵延年的阿Q木刻连环画因质量上乘而颇为受众欢迎,翻印和再版数次很高。赵延年一生从事木刻60余年,创作800多幅作品,其中关于鲁迅小说的木刻插图有近200幅。他卓越的艺术成就为他赢得了首届“中国美术奖·终身成就奖”“中国新兴版画杰出贡献奖”等奖项,木刻作品为海内外多家知名博物馆与私人收藏。

赵延年的木刻深入践行鲁迅的木刻启蒙思想,内容上注重对人物精神面貌的镂刻,单幅肖像画占据相当比例。在1980年上海美术出版社印行的58幅《阿Q正传》木刻连环画中,阿Q的单幅肖像画有15幅之多,第一幅阿Q头像更因传神刻绘阿Q狡黠、愚蠢、自负的丑态而堪称经典。这些木刻画问世后,初在《人民日报》海外版和国内报刊连载,后在赵延年的多种画集选本以及《阿Q正传》的各种插图本(选本或单行本)中几经再版传播。尤其是进入新世纪以来,人民文学出版社连续推出数种鲁迅著作木刻插图本,《赵延年木刻插图本〈阿Q正传〉》《赵延年木刻插图本〈狂人日记〉》《赵延年木刻插图本〈野草〉》《赵延年木刻插图本〈故事新编〉》《赵延年木刻鲁迅作品图鉴》便是其中重要的几种。

人民文学出版社的责任编辑岳洪治曾撰文细陈赵延年鲁迅作品插图本出版的经过。通过他的描述,可知这些插图书缘起于2005年版《鲁迅全集》的修订,更与全集一道共同促进了鲁迅作品的广泛传播。《赵延年木刻插图本〈阿Q正传〉》自2002年初版后,销售成绩斐然,“首印6000册,至同年11月,已是第3次印刷,累计印数21000册”,在其后的6年间,又重印10次,累计印数86000册。[36]此书的成功不仅促生了《狂人日记》等几种插图本的出版,更直接促发《赵延年木刻鲁迅作品图鉴》这部珍品图籍的诞生。赵延年在80高龄时连续奋战数月,才完成这部图文并茂且融汇了作者创作体会的佳作。可以说,赵延年的木刻画为“读图时代”鲁迅作品深入走向读者构架了一座美的艺术桥梁。

与赵延年木刻画一样在受众中颇具传播影响力的,是裘沙、王伟君夫妇的《阿Q正传二百图》。与别种插图本相比,裘沙夫妇的《阿Q正传二百图》大致有五个方面的独特性。其一,这部插图集只是裘沙夫妇绘制的鲁迅图画世界的一小部分,研读与描画鲁迅是他们大半辈子甚至整个家族几代人的事业,这是其他创作者所不能比的;其二,这些作品在创作与传播过程中,得到海内外多方专家的关注与肯定,国内如茅盾、周建人、萧军、冯雪峰、曹靖华、江丰、唐弢、钟惦棐、钱理群、王得后、孙郁、陈漱渝等,国外如日本作家与评论界人士野间宏、井上靖、竹内实、藤山纯一、针生一郎等,法国著名学者米歇尔·鲁阿、美国著名汉学家葛浩文等等,应该说在知识界一度具有相当广泛的影响力;其三,裘沙夫妇的《阿Q正传二百图》可能是目前最具国际知名度的一个版本,1981年单行本在人民美术出版社面世后,香港曾印行中英对照插图本、法国的插图本《阿Q正传》、米歇尔·鲁阿的《告别先辈》一书、日本岩波书店出版的鲁迅插图读物选用的也都是他们的插图。1996年由广东教育出版社和河北教育出版社联合出版的《鲁迅之世界全集》中,《阿Q正传二百图》被收入第三卷;其四,在传播形式上,这些插图不仅以插图书的形式为读者接受,更与裘沙夫妇的其他作品一起,以美术展览的形式多次展出。仅在1981—2008年这27年间,据统计,就有28次画展展出,地点遍布北京、上海、福州、紹兴、宁波、嵊州、秦皇岛、乌鲁木齐、东京、仙台等,重要的展览如1981年举办的“纪念鲁迅诞辰100周年——裘沙、王伟君所作‘鲁迅文学作品插图展览”、1986年日本举办的“鲁迅逝世50周年纪念展——现代中国画家裘沙和夫人王伟君用绘画表现的《鲁迅之世界》”等,[37]展出规格与频次之高、种类数量之丰也是别种插图本所不曾见的;其五,由于其知名度与传播力,这些作品不仅为画家赢得国际声誉,很早就入选多种“世界名人录”,更为鲁迅作品在海内外的传播作出了卓越贡献,国内外著名鲁迅研究专家、艺术评论家纷纷撰文发表见解,扩展并推动了“鲁迅与美术”跨界研究的范围与深度。

通过以上概览式分析,可以说,《阿Q正传》这部小说的近百年传播史,也是一部丰富的插图改编史。当前,在媒介变革的时潮冲击下,“语言”面临新的符号危机,“语言”与“图像”的关系问题也正在发生前所未有的变化。今后,像《阿Q正传》这样拥有数十种插图改编本的文学艺术现象,可能很难再现。从这个意义上,近百年的《阿Q正传》插图史,可能也是传统文学作品插图的最后一段黄金时光。回顾与检视这部插图史,既可照亮并激活鲁迅研究中长期被遮蔽的一块问题领域,也可作为纸媒传播向图像传播转换过渡期的一个典范案例,助我们窥测经典传播过程中的历史演化与美学纠葛。

〔本文系中央高校基本科研业务费创新团队项目“传播学视域下鲁迅作品插图研究”基金项目(ZY20180116)阶段性成果〕

【作者简介】张素丽:文学博士,防灾科技学院文化与传播学院副教授,从事中国现当代文学研究、美术研究。

注释:

[1]吴祖光:《阿Q正传·序二》,丁聪绘:《阿Q正传漫画》,浙江文艺出版社,1992年版,第15页。

[2]彭小苓、韩蔼丽编选:《略观有关阿Q形象的美术作品》,见《阿Q 70年》,北京十月文艺出版社,1993年版,第631-632页。

[3]因瞿秋白曾用笔名“史铁尔”,故包括《阿Q 70年》在内的几种著述均认为此画作者为瞿秋白。高信先生在《瞿秋白画的阿Q像》(《鲁迅研究月刊》,1994年第12期)一文中对瞿秋白作此画的真实性表示怀疑,本著认同他的考证,特将此画的作者注为“史铁尔”。

[4][14][31]沈伟棠:《“阿Q遗像”——抗战期间〈阿Q正传〉的“转译热”与丰子恺的创获》,《鲁迅研究月刊》2015年第11期。

[5]1978年人民美术出版社出版的《鲁迅小说插图》中,丁聪为《阿Q正传》增画素描1幅。

[6]鲁迅:《三闲集·文坛的掌故》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社,2005年版,第125页。

[7]余凤高:《比亚兹莱:未经撕剥的“遗容”》,《鲁迅研究动态》1986年第4期。

[8]鲁迅:《二心集·上海文艺之一瞥》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社,2005年版,第300页。

[9]鲁迅:《书信·340403致魏猛克》,《鲁迅全集》第13卷,人民文学出版社,2005年版,第61页。

[10]鲁迅:《书信·340409致魏猛克》,《鲁迅全集》第13卷,人民文学出版社,2005年版,第70页。

[11]此文在《戏》周刊第15期(1934年11月25日)刊登发表。

[12]鲁迅:《且介亭杂文·答〈戏〉周刊编者信》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社,2005年版,第154页。

[13][33]丁聪:《丁聪插画集》,生活·读书·新知三联书店,2008年版,序言。

[15]大众图画出版社后并入人民美术出版社,华东人民美术出版社后改为上海人民美术出版社。

[16][28]郑蕾:《〈阿Q正传〉连环画研究》,《文艺争鸣》2010年第9期。

[17][18]李允经:《画说鲁迅——赵延年鲁迅作品木刻集》,福建教育出版社,2002年版,第1页,第9-11页。

[19]钱柔夷:《“我为鲁迅狂”——京华访画鲁迅专家裘沙、王伟君夫妇》,《文化交流》2007年第2期。

[20][32]知堂(周作人):《关于阿Q》,原载《中国文艺》(月刊),1940年3月1日,第2卷第1期。

[21]蒋兆和:《阿桂与阿Q》,原载《中国文艺》(月刊)1940年4月1日,第2卷第3期。

[22]刘岘 :《我是怎样刻起木刻来的》,见中国版画年鉴编辑委员会编:《中国版画年鉴》,辽宁美术出版社,1983年版,第238页。

[23]张乃午:《鲁迅语象及其图像呈现》,南京大学博士学位论文,2017年。

[24]黃苗子:《阿Q正传插图·跋》,丁聪:《阿Q正传插图》,群益出版社,1945年版。

[25]郑蕾:《“大众化”实践与〈阿Q正传〉——

〈阿Q正传〉插图研究》,《鲁迅研究月刊》2010年第11期。

[26]凌月麟:《美术作品中的阿Q形象(下)——鲁迅小说〈阿Q正传〉六种插图、连环画》,《上海鲁迅研究》2002年,第275页。

[27]裘沙、王伟君:《鲁迅之世界全集》(第三卷),广东教育出版社、河北教育出版社,1996年版,文中描述内容见第12页,第13页,第14页,第45页,第212页,第217页。

[29]刘德胜:《李应该〈阿Q正传〉雕塑的艺术特色》,《关中学刊》2017年第3期。

[30]《漫画阿Q正传》第15版由上海开明书店出版,第15版序言作于1951年,文末署“一九五一年八月十八日丰子恺记于上海”。参见陈星:《丰子恺年谱长编》,中国社会科学出版社,2014年版,第604页。

[34][35]程十发编绘:《阿Q正传一百零八图》,上海社会科学院出版社,1999年版,第232页,第2-3页。

[36]岳洪治:《从“插图本”到“图鉴”——赵延年木刻与鲁迅著作的结缘》,《中国出版史研究》2017年第2期。

[37]许怀宋、裘小鲁编:《鲁迅新天地:裘沙、王伟君的艺术求索历程:1950~2011评论选集》,学苑出版社,2012年版,第508-510页。

(责任编辑 苏妮娜)