老年人互联网使用与其社交孤独感关系探究

刘楚

摘 要 文章以60名经历了疫情隔离的武汉老年人为研究对象,采用结构式访谈的方法,了解其在疫情隔离期与日常生活中的社交孤独感及其互联网使用。从问卷数据分析结果和访谈获取信息中,本研究有以下主要发现:1)与日常生活中相比,老年人的互联网使用能力对其在疫情隔离期中体会到的社交孤独感影响更大;2)在各种互联网使用功能中,以微信为代表的社交功能对老年人的社交孤独感影响最明显;3)与子女关系或许是影响老年人社交孤独感的重要因素。

关键词 老年人;互联网使用;孤独感;新冠肺炎;疫情隔离

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2020)20-0039-04

1 问题提出

如今,互联网已经渗透进我们生活中的方方面面。例如受新冠肺炎疫情影响,我们的生活“被迫”转移到了线上来完成,譬如“上网课”“线上办公”等。这对个体的互联网使用能力提出了更高的要求,也带来了新的问题:那些不具备相应互联网素养的人群,可能在隔离期的生活面临更多困难,从而对其心理健康产生影响。

老年人向来被认为是互联网使用中的“弱势群体”。老年人的互联网使用现状,如何利用互联网推进“积极老龄化”,互联网如何帮助老人“再社会化”,互联网使用与老年人心理健康关系等问题,为国内外许多学者研究和讨论。互联网使用对老年人心理健康的影响,已经被许多研究所证实。互联网使用被认为可以缓解老年人的孤独感、抑郁等消极情绪反应,有利于减缓老年人认知退化的速度[ 1 ]。

疫情隔离期为本研究设立了一个自然的“实验空间”:在隔离期老年人无法开展线下活动,且许多生活“被迫”转移到线上来完成,这考验着老年人的互联网使用能力。在隔离期间,老年人是否会因为与外界隔离而体会到更强的孤独感?而那些互联网使用能力更强的老年人,其体会到的孤独感是否会相应减弱?如果事实如此,我们或许就能够说明,互联网使用能够调节老年人的社交孤独感,帮助他们面对类似疫情这类突发事件;如果并非如此,那么有哪些因素对老年人的社交孤独感起着更重要的影响?

据此,本研究的研究假设为:

假设1:在疫情隔离期,老年人体会的社交孤独感增强。

假设2:互联网使用水平影响老年人在疫情期间体会到的社交孤独感。

2 研究方法

为了更深入了解影响老年人孤独感的诸多因素,并且考虑到老年人可能存在视力退化、阅读困难等情况,本研究采用结构式访谈的方法收集数据。在2020年6月至7月期间,研究者通过偶遇抽样的方式访谈了湖北省武汉市百步亭社区的老年居民60人。偶遇抽样指的是通过在社区随机偶遇或在老年人聚集公园、广场等地约谈被试。

2.1 被试

60名居住在百步亭社区的老年人参加了本研究。其中,男性29人,女性31人;年龄范围:60~90岁;在本次疫情中60名被试及其家人均未感染。

2.2 研究设计

2.2.1 老年人社交孤独的测量

基于对孤独感定义的不同理解,其结构和测量方式各有不同。本研究采用Weiss(1973)对孤独感的定义:孤独是源于个体渴望社会人际交往却感到与同伴群体疏离或感到被同伴拒绝,由此而产生一种长期弥漫性的令人苦恼的心理状态。Weiss将孤独感分为社交性孤独感和情绪性孤独感:情绪孤独感指的是个体由于其依恋需要无法得到满足而引起的孤独感,社交孤独感则是指体因为其社会整合的需求无法得到满足或由于缺少社会感而引起的孤独感[ 2 ]。

本研究侧重于测量的是老年人在疫情隔离期体会到的社交孤独。在本次疫情中,“居家隔离”指的是与室外活动场所的隔绝,是個人与实体社交的隔绝,而不是指与某种特定的依恋的隔绝。因此,用社交孤独而不是情绪孤独来描述这阶段老年人体会到的孤独感可能更加准确。

在具体测量上,众多学者分别以Weiss的理论编制了情感-社交孤独二维结构的量表。Vincenzi与Grabosky则在Weiss的二维结构上进一步发展,提出每一种孤独之下又存在“状态”与“体验”的区分,前者侧重对客观状况的描述,后者侧重于对主观体验的描述,即分为情绪孤独状态、社交孤独体验和情绪孤独状态、社交孤独体验四种[ 2 ]。

在本研究自编量表中,研究者分别测量了被试的“疫情期间社交孤独”与“日常生活社交孤独”。在量表编制中,研究者参考了UCLA孤独感量表(1988)、ESLI孤独量表(1984)、Rasch型孤独感量表(1985)三个量表,共选取了12个语句,其中“社交孤独状态”语句6条,“社交孤独体验”语句6条;并结合疫情特点、老年人用语习惯等对语句进行适当的修改。统一采用4级评分(0~6),得分越高说明老年人社交孤独感水平越高。

2.2.2 老年人互联网使用的测量

对于老年人互联网使用,并未有较统一的定义和测量方法。互联网使用本身就是一个笼统的概念,尤其在当下媒介融合的趋势下,已经没有明确的新旧媒介区分,互联网的使用早已渗透进我们生活的方方面面。因此,对于老年人互联网使用的测量,研究者是从老年人生活中的主要需求出发,将其分为“购物”“社交”“新闻信息获取”“娱乐”四大部分,用以测量老年人互联网使用水平。这其中,又将“微信使用”单独列为一项用以分析。

3 研究结果

3.1 疫情隔离与老年人社交孤独感

总体上,受访的60名老人在互联网使用的四个维度(购物、社交、娱乐、新闻获取)上的得分偏低,老年人似乎更加适应“线下”生活。因此,疫情隔离使其与习惯的“线下生活”隔绝开,导致他们体会到更强烈的社交孤独。

在社交使用上,28人(46.7%)使用微信,而经常使用微信聊天的仅有6人(10.0%),经常发朋友圈的仅有2人(3.3%)。在访谈中,在讨论微信的使用上,许多表示会使用微信的受访老人表述的是:“会用,但是用的不多。”对于他们来说,微信的功能更像是对线下社交的一个辅助。其中,与子女不同住的老人可能用微信和子女获得联系,不过打电话的方式还是多于微信。有一位受访老人表示:“打微信视频不用话费,所以我们就开始用微信跟孩子视频了。”还有一些退休工人通过微信和以前的同事取得联系。总的来说,互联网的社交功能更像是对线下社交的一个辅助作用,老年人的社交圈仍然主要在线下。

在购物上,“线下采购”也是大多数老人习惯的方式。51名受访者(85%)表示从来没有线上购物过;46名(76.7%)表示没有用过支付宝、微信等线上支付方式。在访谈中,在讨论是否线上购物和对线上购物的意愿时,许多老人既没有网购过也没有网购的意愿。

在新闻获取上,电视新闻是大多数老年人(58人,96.7%)获取新闻的渠道。在访谈中,有些老人还有自己的“新闻节目表”。一位70岁的女性受访者就表示:“中午看午间新闻,晚上看晚间新闻。国际频道、新闻频道,两个换着看。”从微信公众号、新闻门户App获取新闻的受访者仅分别有16人(26.7%)和11人(18.3%)。在娱乐方面,老年人的“线下”趋势更为明显,散步(57人,95%)和看电视(50人,83.3%)是大多数受访老人的娱乐方式,其他的娱乐方式人数都较少。

而本次疫情的“居家隔离”要求,在几个月的时间里隔绝了老年人与“线下”生活的通道,他们不能够外出采购,或者开展线下社交,这对习惯线下生活的老年人来说,是一个不小的转变。从访谈中,也发现这种影响的确存在。不少受访老人描述了在隔离期间因为被“关”在家中而体会到的苦闷感。这些描述包括:“待久了也闷,只好到阳台上看看外面。”“很寂寞,每天在客厅里来回踱步。”“真的是憋不住。”等。

然而,根据访谈中收集的数据,将受访者日常社交孤独与疫情社交孤独做配对样本T检验(见表1),发现差异不显著,(p>0.05)受访老年人在疫情中和日常生活中感受到的社交孤独感没有显著差异,这与访谈者在访谈中获得的信息有所差异。

3.2 互联网使用与老年人社交孤独感

3.2.1 微信使用与老年人社交孤独感

在受访的老人中,有28人使用微信,32人不使用微信。其中,不使用微信的受访老人日常社交孤独平均分为23.5,标准差8.28,而使用微信的受访老人日常社交孤独平均分为18.5,标准差10.06;不使用微信的受访老人疫情社交孤独平均分23.86,标准差7.48,而使用微信的受访老人疫情社交孤独平均分18.5,标准差6.82。用微信使用的分组对老年人日常社交孤独和疫情社交孤独做独立样本T检验,见表2、表3。

表2、表3显示,不使用微信的老年人与使用微信的老年人在日常社交孤独感上存在显著差异(p<0.05);在疫情社交孤独感上也存在显著差异(p<0.01)。从平均值看,不使用微信的老年人的日常社交孤独感和疫情社交孤独感都高于使用微信的老年人。

这一差异也在访谈中体现了出来,在讨论隔离期带来的孤独感时,有些会使用微信的老人会表示:“只能用微信,聊聊天啊,视个频什么的。”可以看出,在疫情隔离期,微信部分代替了线下社交的功能,从而使会使用微信的老人比不会使用微信的老人多了一个“情绪疏解”的方式。

3.2.2 互联网使用与老年人社交孤独感

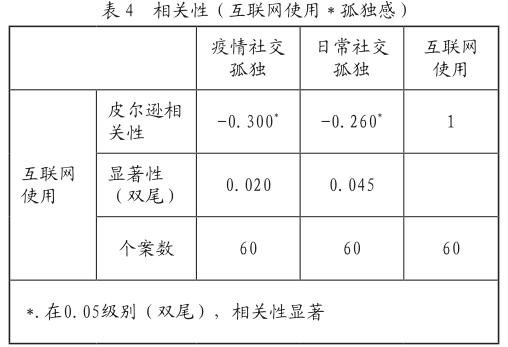

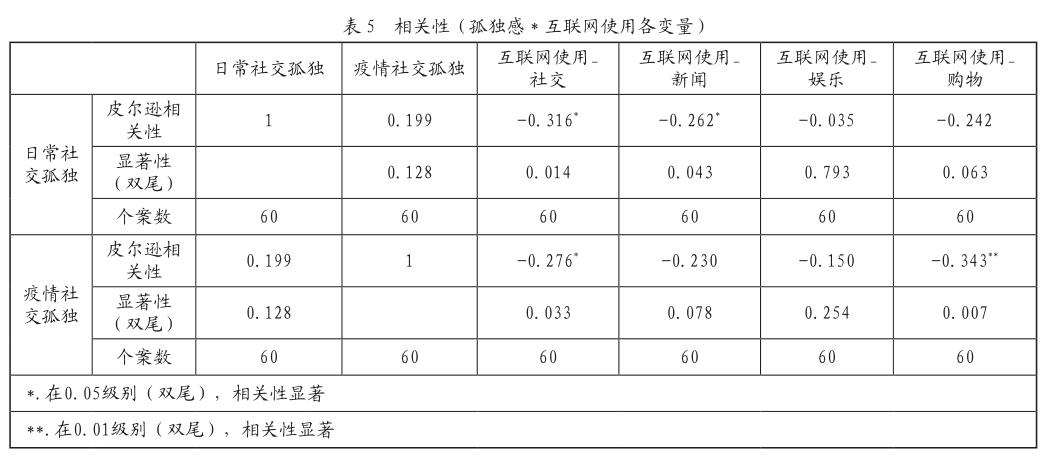

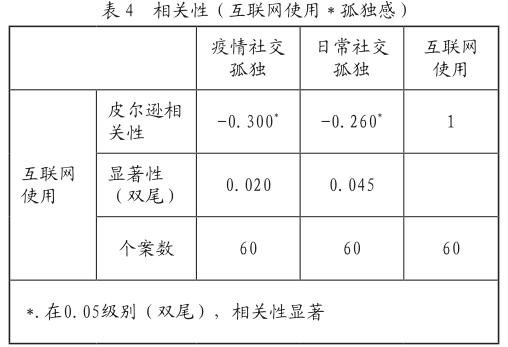

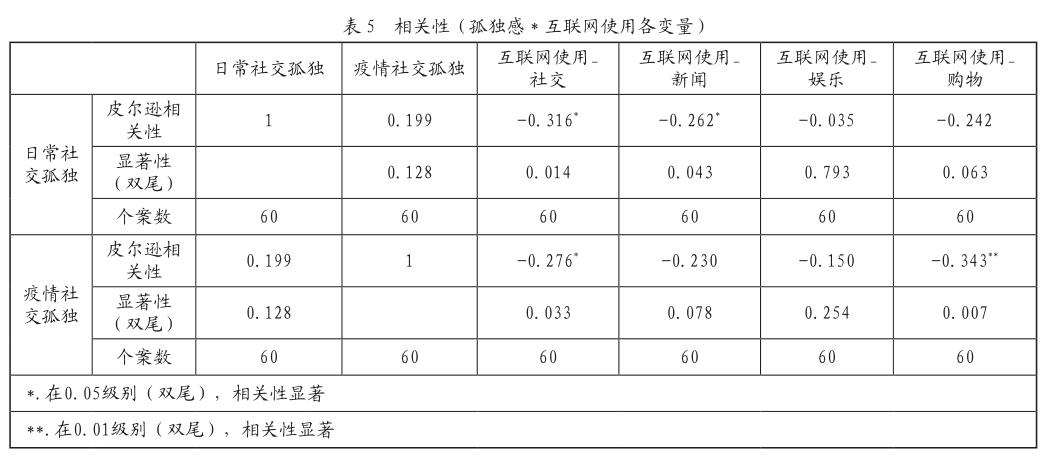

在调查过程中,互联网使用由“互联网新闻获取”“互联网社交”“互联网娱乐”和“互联网购物”四个变量累加计分。将互联网使用与老年人社交孤独感做相关性分析,见表4、表5。

表4显示,互联网使用水平与老年人疫情社交孤独、日常社交孤独呈负相关(p<0.05),但是相关性并不强。表5显示,老年人的疫情社交孤独与其互联网社交和互联网购物的能力相关(p<0.05;p<0.01);老年人的日常社交孤独与其互联网新闻获取和互联网社交的能力相关(p<0.05)。

其中,“互联网购物”相对值得关注,它与疫情社交孤独的相关性较强,却与日常社交孤独不相关,这表明,无法进行线上购物的老年人,在疫情隔离期可能会体会到更强的社交孤独感。

购物行为本身,似乎没有什么“社交性”,但是却能对老年人在疫情期间的社交孤独感产生影响。出现这一结果,可能可以从访谈中得出的信息做出一些解读:在疫情隔离期,尤其在武汉封城初期,缺少志愿者或社区工作人员上门送菜时,无法进行线上购物(如在微信团购),这会对疫情期间的生活造成较大的影响,容易让老人产生“被遗弃感”,而“被遗弃感”也是社交孤独感中的一个组成部分。受访者李爷爷(化名),72岁,就是典型代表:李先生隔离期和外孙在家,封城后他不知道该怎么解决买菜问题,非常苦闷。当看到有人在小区门口送菜进来时,他跑下楼问这些菜是从哪里来的,得到的回答是“订的”(为线上团购的菜)。他表示当时的自己更加疑惑和苦恼:“订的?哪里订的?”这种不解、恐惧围绕着他,让他感到“被整个世界抛弃了”。

3.2.3 子女关系亲疏影响着老年人社交孤独感

从上面的分析中,老年人的互联网使用,尤其是微信使用,对其体会的社交孤独感有一定影响。但是从相关系数来看,这种影响效果似乎并不大。出现这一结果,可能与问卷样本量太小有关。另一方面,从访谈中获取的信息来看,与子女的关系相对于互联网使用而言,可能是影响老年人孤独感程度的更重要因素。

以下访谈对象是说明这一情况的典型案例。

受访者1:何奶奶(化名),75岁,与儿子同居。在何女士的言语中表达出强烈的孤独感:“我就是一个可怜人,儿子女儿都嫌弃我。”何女士与儿子同居,但是与儿子关系并不好。儿子不允许她看电视、不愿意给她配备手机。何女士也不愿意与别人社交:“我脾气不好,连家里人都讨厌我,哪里还有人愿意和我玩。”

受访者2:赵奶奶(化名),72岁,独居。赵女士疫情期间独自隔离在家,儿子一家今年被调去广西工作。赵女士每隔2~3天买一次菜,每次买菜时都会推小车,带雨伞。她的生活重心是子女,但是又不敢去打扰他们:“他们有自己的生活,怕麻烦他们。”她不喜欢和别人社交,觉得“蛮闹人的。”对于是否孤独的问题,赵女士没有直接回答,而是说:“人老了,不就是这样。”

受访者3:张爷爷(化名),76岁,与配偶同住。张先生的女儿住在隔壁小区,平常经常走动。在疫情隔离期间,张先生突然中风了,在家人和社區的帮助下及时送去了医院。张先生与女儿的关系很好,女儿经常来家里吃饭。每年,女儿都会带张先生夫妻俩外出旅游。一家人关系亲密,其乐融融。

受访者4:蒋奶奶(化名),71岁,住在养老院。蒋女士对“孤独”的话题很敏感,当提到隔离期的生活时,她说:“直接死了算了,子女都不管,活着还有什么意思。”蒋女士有两个女儿,一个女儿去世了,另一个女儿很少探访,蒋女士用自己的退休金住在养老院里。她对于自己的生活状况很不满,提到养老院的生活时,她说:“有什么好社交的,都是些可怜的没人要的老人家,还有什么话好说,说出来都是伤心话。”

从访谈中,笔者发现子女是通过几种方式调节老年的孤独感的:第一,与子女同住可能意味着有相应的家庭分工,这些老人可能需要做饭、带孩子、买菜等等,这些工作让他们“闲不下来”,不自觉中减轻了他们的孤独感。第二,子女在身边,能够在生活上帮助自己,比如在疫情隔离期间线上买菜、在生病时帮助就医、带他们外出旅游等。子女是老年生活的保障,给了老人更强的安全感,从而相对减轻他们的孤独感。第三,与子女的关系亲密,会让老人在同龄老人中产生优越感,这也增强了老年人开展社交的自信心。而那些与子女关系不好的老人,则恰恰相反,会认为自己的处境“很丢脸”,不愿意和他人开展社交。

4 结语

本研究部分证实了一开始提出的两个研究假设。在疫情隔离对老年人孤独感的影响上,从访谈中获取的信息看,疫情隔离本身的确影响着老年人的心理状况,大部分受访者都认同在隔离期会有“寂寞”“孤单”“无聊”等感受。在互联网使用和老年人社交孤独的关系上,以微信为代表的社交功能对老年人的社交孤独感影响更明显一些。另外从访谈中,研究者发现,老年人与子女的关系或许是影响老年人孤独感更重要的因素。

参考文献

[1]洪建中,黄凤,皮忠玲.老年人网络使用与心理健康[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015,54(2):171-176.

[2]骆思钊,蔡笑岳.孤独感的心理测量及其问题[J].中国健康心理学杂志,2014,22(3):476-479.