发展中国家债务问题政治化的影响与反思

【内容摘要】 2008年以来,发展中国家的债务增长引起了广泛关注,但对债务问题的关注呈现出明显的政治化趋势。发展中国家债务问题的政治化是其国内政治和国际政治共同作用的结果。在国内政治层面,债务问题正成为发展中国家重要的政治、经济和社会议题,也是不同政治集团和利益群体之间相互博弈的重要工具。在国际政治层面,债务被视为介入、影响甚至塑造发展中国家经济政策和议程的重要工具,也被视为国家间在发展中世界竞争的重要领域。因此,全面客观理解债务政治化的影响尤为重要。总体而言,债务政治化虽然具有一定负面影响,但其強化了对债务问题的关注和研究需求,反而促使人们对它的认识逐渐回归理性。具体而言,债务政治化推动发展中国家构建债务问题认识体系、提高债务管理能力,促进其对国际债务治理体系的反思。此趋势有助于国际社会更理性认识中国与发展中国家的债务关系,同时,对债务问题政治化的系统认识可以为新时代中国在发展中国家的融资合作提供有益启示。

【关键词】 发展中国家 债务 债务政治化 债务治理

【作者简介】 周玉渊,上海国际问题研究院西亚非洲研究中心副研究员(上海 邮编:200233)

【中图分类号】 F814.246 D815 【文献标识码】 A

【文章编号】 1006-1568-(2020)01-0085-23

【DOI编号】 10.13851/j.cnki.gjzw.202001005

债务问题是发展中国家在发展过程中面临的一个重要问题。20世纪80年代的债务危机给发展中国家带来了巨大冲击,也留下了深刻的教训和启示。21世纪初,得益于发展中国家的经济恢复以及国际社会的减债努力,发展中国家的债务状况得到了较大改善。然而,受2008年美国次贷危机的影响,欧美经济出现衰退,国际需求下降,原油、矿产等大宗商品价格暴跌。发展中国家经济遭受重创,债务规模明显扩大,一些国家的债务状况快速恶化。债务问题再次受到高度关注。[①]

在此过程中,世界经济和融资格局也在发生重大变化。长期以来,发展中国家的债务融资主要由国际金融机构、巴黎俱乐部国家及西方的金融机构主导,然而,随着新兴经济体的群体性崛起,它们正成为新的重要的国际融资来源,尤其是“一带一路”倡议提出以来,中国在发展中国家中的融资规模和影响力得到了巨大提升。这对传统融资体系尤其是西方大国在发展中国家的地位和影响力构成重要挑战,从而导致中国融资成为国际上尤其是美国等大国关注的焦点。

在这样的背景下,对于发展中国家的债务问题,开始出现明显的政治化趋势。债务问题与国内政治、国际政治乃至大国博弈之间的关系比以往更加密切,这导致债务问题的政治化呈现出复杂、多维度的特征。在国内政治层面,债务政策是执政者提高合法性和能力建设的重要因素,同时也是反对党进行国内政治斗争的重要议题和工具。在国际政治层面,债务问题则是传统大国和国际金融机构塑造和影响发展中国家政策的重要切入点。而且,债务问题也已经成为传统融资者与新兴融资方、传统大国与新兴大国在发展中国家竞争的重要领域。那么,在这样一个复杂的环境中,债务政治化将对发展中国家的债务观、债务政策和债务治理体系产生什么样的影响?我们应该如何思考和应对?这些是本文探讨的核心问题。

一、债务政治化:根源与表现

债务政治化是目前发展中国家债务问题发展的典型特征。从发展中国家的角度看,对债务的依赖和敏感是其面临的现实问题。从国际债务治理的角度看,债务可持续性是推动发展中国家可持续发展的核心关切。从全球政治的角度看,发展融资成为大国国际合作战略的重要组成部分,同时也成为大国间竞争的新领域。因此,目前发展中国家的债务政治化有着深刻的国内和国际根源。

(一)债务政治化的国内根源

发展中国家债务政治化有其明显的国内根源。作为债务关系中的直接相关方,债务问题政治化是发展中国家对债务风险和危机的现实反映。从20世纪80年代起,大规模的债务危机以及随之而来的政治、经济和社会危机,使发展中国家对债务问题的认识发生重要变化。债务问题成为关系国家主权安全、发展安全乃至生存安全的新的重要议题。[②]概言之,债务问题的国内政治化主要基于三个层面的威胁认知和反应:一是债务风险对国家发展安全的冲击,二是债务风险对主权安全的冲击,三是债务风险对政权安全的冲击。

第一,债务问题对发展中国家构成重大发展挑战。从二战结束至20世纪70年代,大部分新独立的发展中国家经历了短暂的经济繁荣。在这一阶段,发展中国家的债务比重很小,债务几乎不是一个问题。然而,20世纪70年代,全球经济开始动荡。随着布雷顿森林体系的解体,石油美元地位得以确立。与此同时,两次中东石油战争导致油价和通胀高企,西方经济陷入衰退。这对发展中国家的债务增长和风险升级产生了重要影响。一是产油国巨额财富的金融化导致巨大的资本出借需求。20世纪70年代石油财富的积累使国际流动性大大增强,这些主要储存于西方金融机构的资金有着强烈的逐利需求。由石油财富推动的国际借贷者将目光转向了新独立的发展中国家。然而,这一时期的国际借贷以商业贷款为主,一般为短期债务,这大大增加了债务危机的风险。二是西方国家经济衰退导致国际需求下降。这对主要依赖出口获取外汇进而履行债务偿还义务的发展中国家是重大打击。负债的发展中国家只能以借新债来还旧债和填补财政赤字。三是西方国家为应对本国经济衰退采取以加息为手段的金融举措。美元利率上升导致发展中国家还债成本进一步攀升,这就是著名的“沃尔克冲击”(Volcker Shock)。[③]从1971年到1983年,欠发达国家的外债规模从900亿美元激增至8 170亿美元,增长了8倍多。债务清偿额也从110亿美元增至1 313亿美元,增长超过10倍。债务开始从不是问题发展成为发展中国家面临的重大发展问题,“1974—1979年间,债务危机的种子已经埋下”[④]。20世纪80年代,发展中国家债务危机开始爆发,1982年,墨西哥政府率先宣布无力偿还债务;1989年,巴西成为第一个宣布停止偿还利息的国家。随后,其他国家纷纷效仿。进入20世纪90年代,债务危机并未缓解,反而进一步加剧。以1994年墨西哥爆发经济危机为起点,先后爆发了1997年东南亚金融危机、1998年俄罗斯经济危机、1999年巴西债务危机,而2002年的阿根廷债务危机几乎导致国家破产。20世纪80年代开始的债务危机使拉美和非洲大多数国家经历了“失去的十年……更准确地说,是四分之一个世纪”。[⑤]

第二,债务风险对发展中国家的主权构成新的挑战。独立和主权完整是新独立发展中国家最敏感的问题,反对武力和直接的主权干涉是战后发展中国家普遍的共识。然而,在提防直接的主权干涉的同时,发展中国家的债务危机和发展危机却给西方宗主国和大国重新介入乃至控制其国家事务提供了重要条件。通过债务问题来控制和影响发展中国家成为一些国家和机构的重要方式。例如,在东南亚金融危机时,国际货币基金组织官员坦言,“对基金而言,债务危机简直是一个礼物,因为这为基金参与改善这些国家的经济结构和政策提供了机会。”[⑥]国际金融机构、西方国家,尤其是巴黎俱乐部成员,利用建立在债务关系上的强势地位,重新成为发展中国家发展议程的主要塑造者。一个基本的事实是,无论是非洲、拉美,还是东南亚,国际金融机构的债务应对方案完全超出了债务问题本身。例如,“重债穷国计划”倡议基本上是以发展中国家主权的系统性弱化为代价,欠发达国家的政策制定几乎完全以国际金融机构设定的标准为目标。[⑦]“发展中国家自身的政策空间也被压缩,在很多情况下,国家的政策和倡议几乎完全是由主要外部行为体主导的。”[⑧]

第三,债务问题成为影响发展中国家政权安全的重要议题和工具。对于发展中国家而言,深陷债务泥潭意味着执政集团可支配资源的减少、公共部门工资和支出的缩减、普通民众税收负担的增加。这无疑将加剧社会的不满,从而带来政治的不稳定。这一现实使债务成为一国国内政治斗争的重要工具。一方面,债务是执政集团巩固政权、维护稳定的重要选择。执政集团往往会通过由外部债务支撑的政策和项目在国内“购买”权力和政治支持,这在一国大选前后往往表现得非常明显。而对于处于政治不稳定状态的执政集团,外债则是重要的维稳资源。苏尔·奥兹勒(Sule Ozler)等学者通过对1972—1981年期间发展中国家债务的研究得出结论,政治不稳定的国家相对于国家信用更好的国家反而得到了更多贷款,政治不稳定与债务规模增长存在着正相关关系。[⑨]另一方面,债务问题也越来越成为在野党攻击执政党乃至赢得大选的重要议题和工具,马来西亚是一个典型案例。即使在很多债务可控的国家,债务问题也会被反对党用来攻击政府。另外,债务危机也促使执政者和利益集团加快转移国内矛盾,从而引发更大规模动荡甚至暴力。

(二)债务政治化的国际根源

20世纪80年代债务危机爆发后,应对发展中国家的债务危机成为欧美国家和国际金融机构面临的新挑战,但也为其重新介入发展中国家政策提供了重要机遇。在此背景下,债务问题开始成为重要的国际政治经济议题。国际金融机构和西方国家应对债务危机经历了三个阶段。这一过程也是美国等西方大国塑造国际金融机构议程、国际金融机构深度介入发展中国家政策制定的过程。

第一阶段的核心是财政收缩,即国际金融机构要求发展中国家通过增税和减少开支来控制财政赤字。第二个阶段是以“贝克计划”(Baker Plan)为代表的增长刺激阶段,即通过结构调整计划来刺激增长,包括扩大贸易、金融和国有企业私有化、放松经济管制和扩大投资。以此为条件,国际货币基金组织和西方国家向发展中国家提供新的融资和债务重组支持。这一时期的一个重要变化是,通过一系列操作,使国际多边金融机构的贷款迅速超过私人商业贷款,并成为发展中国家的主要债权方。第三个阶段是以“布拉迪计划”(Brady Initiative)为代表的债务减免阶段。在经济结构调整计划基础上,西方发达国家和国际金融机构加强了在债务问题上的协调和规范建设,债务减免成为应对债务问题的主要方式。1996年,世界银行和国际货币基金组织主导推出了“重债穷国倡议”(Heavily Indebted Poor Countries, HIPC);1999年,这一倡议进一步扩大;2005年,世界银行和国际货币基金组织又提出了多边债务减免倡议(Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI),这一计划使39个HIPC国家中的35个获得了全部债务减免。直接债务减免倡议在解决欠发达国家的债务上发挥了重要作用。2006年之后,重债穷国的债务指标大幅回落至合理区间,债务状况得到明显改善。

国际社会对债务危机的应对在当时的历史背景下有着特殊的政治、经济和战略目的。20世纪80年代债务危机的重灾区是拉美,而拉美是美国的后院,因此对美国的出口、金融利益造成直接冲击,同时也对西半球的战略稳定构成挑战。为此,美国积极通过双边和多边途径应对发展中国家的债务危机。一方面,国际金融机构的债务治理理念深受美国经济政策的影响。国际金融机构应对债务危机的“贝克计划”和“布拉迪计划”都是由美国财政部直接提出的。[⑩]另一方面,通过债务危机,西方国家在国际债务治理上确立了主导权。然而,更重要的是以应对债务危机为契机,西方国家和国际金融机构获得了在发展中国家尤其是非洲国家发展问题上的主导话语权。例如,1985年的“贝克计划”虽然在应对债务问题上是失败的,但是它确立了债务国、债权国和私人债权方三方合作安排的重要原则,确立了以IMF的批准以及贷款上限作为包括国家和私人资本在内的所有债权方决定是否提供新贷款的重要依据。这意味着债务国如果想获得新的贷款(包括私人机构的贷款),就必须接受IMF的宏观经济稳定方案,包括自由化、货币贬值以及其他紧缩举措。[11]由此可見,西方国家和国际金融机构的债务治理方案已偏离债务问题本身,变成了对发展中国家经济政策和发展道路的介入和塑造。显然,这种方案不仅未能解决债务问题,相反,实施了经济结构改革的非洲和拉美国家的经济却遭遇了重大灾难。[12]相比之下,受经济结构调整方案影响较小的东亚国家却成功地应对了债务危机,并迅速实现了经济复苏。

(三)债务治理的政治化

进入21世纪第二个十年,国际政治经济格局以及发展中国家的债务本身都发生了重要变化,国际债务治理也面临着重要的机遇和挑战。一方面,从2008年起,受经济危机和国际需求下降影响,发展中国家尤其是资源出口国的经济增速开始大幅回落,出口收益锐减,外汇储备持续减少。但与此同时,发展中国家的建设尤其是基础设施的巨大需求导致国际债务大幅增加,其债务开始进入新一轮上升期。据统计,2017年发展中国家和转型经济体债务规模达7.64万亿美元,比2009年增加80%(见图1)。发展中国家的债务偿还与出口比从2011年的8.7%增加到2016年的15.4%,而在最不发达国家,债务与政府收入比从2008年的5.7%增加到2016年的14%。[13]在撒哈拉以南非洲地区,外债总量从2009年的2 630亿美元增加到2013年的5 241亿美元,增加了近1倍(见图2)。同时外债指标包括优惠性质贷款比重、短期债务比重、外债偿付比等指标都出现了不同程度恶化的趋势。[14]

另一方面,由西方大国主导的国际债务治理格局正经历重大变化。进入新时期后,随着中国等新兴经济体综合国力的增强以及与发展中国家合作的不断扩大和深化,中国逐渐成为国际债务治理体系中的重要一员。2009年和2010年,中国在发展中国家的贷款规模均达到1 100亿美元,超过了世界银行的贷款规模。[15]2013年,中國的全球发展融资(援助+贷款)水平基本接近美国。除了传统的政策性金融工具,如中国进出口银行和国家开发银行外,一大批新的发展融资机制开始出现,如金砖国家新开发银行、亚投行、丝路基金、产能合作基金、海洋合作基金等。这些新的融资机制和工具极大提升了中国在发展中国家的影响力。首先,中国为传统由西方国家和国际金融机构主导的发展融资模式提供了新的重要替代方案,丰富了现有的国际债务治理体系。其次,中国的发展融资对现有债务治理体系也构成了重大挑战。在发展融资的模式、规范、原则和效果上,中国与西方传统的融资模式相比有着较大的独特性。中国发展融资具有务实性、灵活性和有效性的特点,这与传统发展融资的条件性、强制性和低效性形成了鲜明对比。因此,在传统西方大国看来,中国的发展融资对其在发展中国家的影响力造成重大挑战。

这一趋势加速了国际债务治理的政治化,并集中体现在两个层面的竞争与合作中。一是传统发展融资与新兴发展融资在模式、制度规范、债务实践及有效性方面的竞争与合作。为了维持和提升在发展中国家的影响力,传统融资主体包括世界银行、国际货币基金组织以及区域性金融机制都需要与中国等新兴融资主体开展合作。但与此同时,它们又希望通过制度设计、规范引领以及所谓道德约束来影响中国在发展中国家的融资。二是传统大国与新兴大国在发展融资方面的竞争乃至斗争明显加剧。尤其是在中国提出“一带一路”倡议以来,中国的发展融资被美国等一些西方国家视为中国增强在发展中国家影响力、挑战美国霸权的重要工具。加强与中国发展融资的竞争,限制和抵消中国发展融资的影响力,正成为美国等西方国家的政策目标。目前,一方面,美国提出与发展中国家合作的新模式,打造以美国国际发展融资公司为核心的新机制,创新国家资本与私人资本的整合,加强与中国的竞争。[16]另一方面,美国则不遗余力地渲染“债务陷阱论”“债务威胁论”等论调,攻击和抹黑中国的融资模式,以此来抵消中国的影响。[17]

综上所述,债务政治化已经成为一个突出现象。债务问题的国内政治化反映了其在发展中国家国内政治中重要性的上升。债务问题国际政治化则是西方大国和国际金融机构借助债务问题重新介入、塑造乃至控制发展中国家发展话语权和议程的重要方式。债务治理的政治化则反映了债务治理已经成为传统融资模式与新兴融资模式、传统大国与新兴大国竞争的重要议题和领域。债务政治化深刻影响着发展中国家对债务问题的认识、债务管理能力和国际债务治理体系的发展。这三者是认识发展中国家债务问题的核心,也是理解和评估国际融资环境的重要指标。

二、发展中国家对债务问题认识的变化

债务问题在国际和国内层面的政治化过程造成债务议题的社会化,并塑造和建构了发展中国家对债务问题的认识。当前发展中国家对债务问题的认识主要集中于三个层面的变化。其一,债务问题从经济议题扩大到政治议题。其二,对债务问题的负面情绪持续上升。其三,人们的关注点从西方转向新兴国家尤其是中国。

(一)从经济议题扩大到政治议题

债务问题本质上是经济问题,但在很多发展中国家,债务问题已经成为重要的国内政治议题和工具。这体现在三个层面,一是债务支撑的项目是执政者赢得政治资本和民众支持的重要工具。执政者希望通过国家投入尤其是收益可见的项目来获得支持,在国家财政有限的情况下,国际借贷支持的项目成为重要方式。二是债务问题是反对党攻击执政者的重要靶子。例如,在肯尼亚大选期间,反对党超级联盟就指责肯雅塔政府造成国家债务激增,称“肯雅塔政府正在把国家质押给其他国家”[18]。 在马来西亚,借债务议题攻击政治对手的做法更加明显。根据IMF的报告,马来西亚在2014—2018年经济发展总体稳定,且债务总量及偿还能力相比于其经济总量和出口基本处于合理区间。[19]然而,在2018年大选前,马哈蒂尔领导的“希望联盟”极力指责纳吉布政府向中国举债将加剧马来西亚的债务负担,甚至制造马来西亚将被中国控制的舆论。将债务与中国议题结合的策略不仅塑造了纳吉布政府经济发展和债务管理能力低下的形象,并利用国内对中国的疑虑达到了政治目的。[20]三是债务议题成为一个全民关注的公共议题。尽管债务偿还主要基于国家出口和外汇收入,但在媒体和政治渲染语境下,一国的债务负担很容易被转化为国民个人的负担,从而引发全民的焦虑和不满。例如,在肯尼亚,有媒体通过将国家所欠债务(政府和企业债务)宣传为个人债务的方式,导致国内民众认为自己必须为政府和企业的举债行为承担责任,从而加剧了对政府的不满。与此同时,一些媒体误导性地将蒙内铁路建设与所谓中国攫取肯尼亚港口资产相联系,不仅导致当地民众对政府的不满,也激起了肯尼亚国内的民族主义情绪。这种情况在马来西亚则更有代表性,2018年5月,新政府上台后,其财政部长公开宣称马来西亚有总额超过1万亿林吉特(约合3 654.1亿美元)的债务。“这是马来西亚独立60年来的第一次。”[21]一方面,这反映了马来西亚国内对债务问题日益关注;另一方面,债务问题成为抨击纳吉布政府、树立新政府形象的重要工具。

(二)对债务问题的负面情绪总体呈上升趋势

在债务政治化的背景下,当前发展中国家债务问题的话语具有明显的碎片化和负面取向。在债务问题上,国际金融机构、政府、非政府组织、媒体都有各自的一套债务话语体系和各自关注的焦点和议题。例如,国际金融机构关注债务可持续性,政府则过分解读债务背后的政治和战略动机,非政府组织则更关注微观和具体问题,媒体则偏好“债务陷阱论”“债务威胁论”等吸引眼球的议题。因此,不难理解,当前关于债务问题的话语基本是负面为主,更强调债务的不可持续性、债务负担、债务陷阱、债务的消极影响等,较少关注债务在促进发展、带动就业等方面的积极作用。

最具代表性的一个例子是中国对肯尼亚蒙内铁路的商业贷款。2017年5月,由中国进出口银行提供贷款、中企承建的蒙内铁路正式通车。这是肯尼亚国家发展史上具有重要意义的事件。蒙内铁路在解决就业、促进沿线经济发展和拉动国家经济增长上发挥了重要作用。[22]然而,在国际和肯尼亚国内媒体的联合炒作下,对债务问题的关注很快超过了对蒙内铁路本身经济社会效益的关注。负面的评论和情绪不断上升,甚至激发了民族主义情绪。2018年9月,在中非合作论坛期间,肯尼亚总统肯雅塔向中国寻求蒙内铁路二期(内马铁路)的贷款支持。这很快又引发国际和肯尼亚国内舆论的关注和质疑,媒体大肆报道“这是中国设置的债务陷阱”[23]。

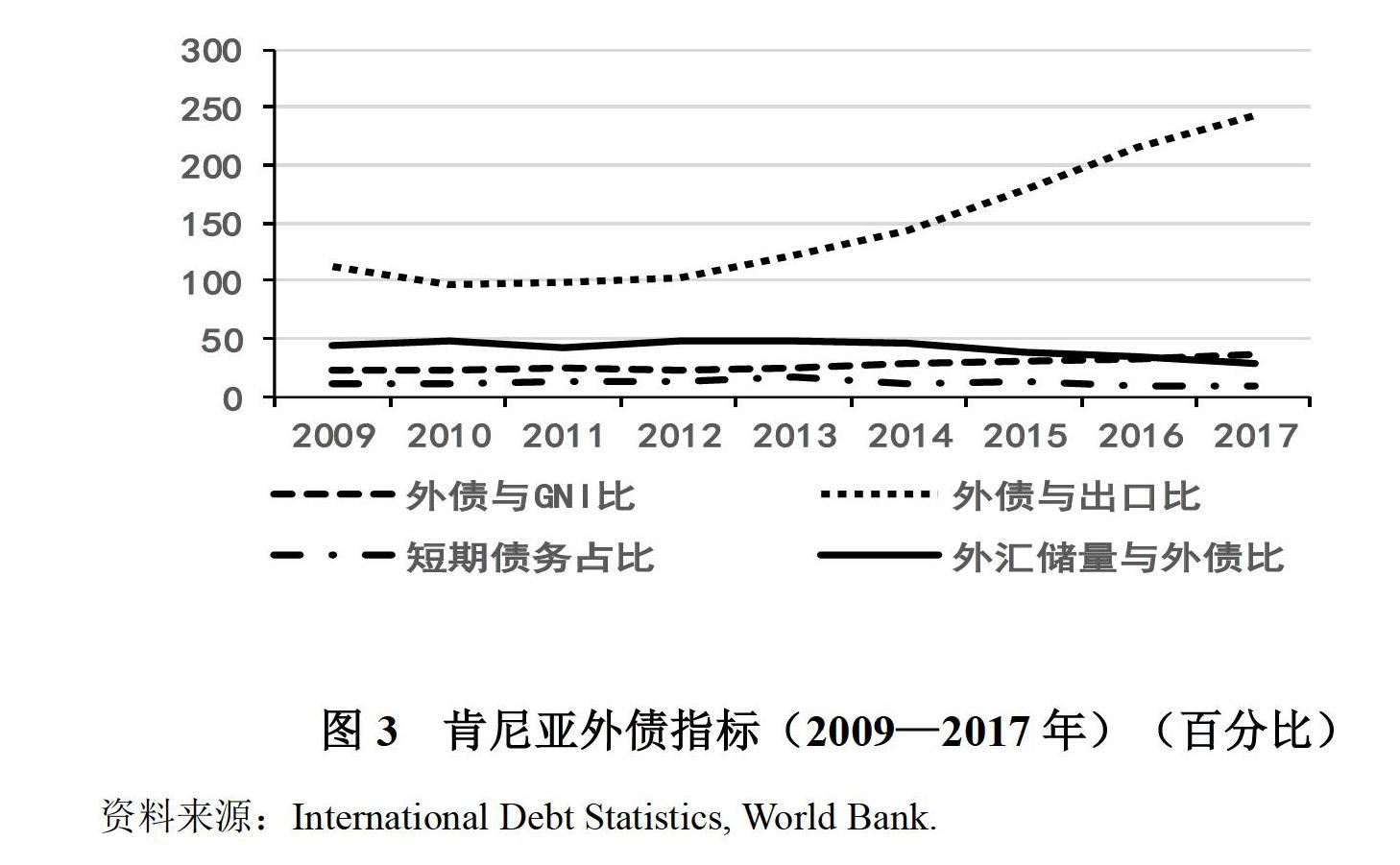

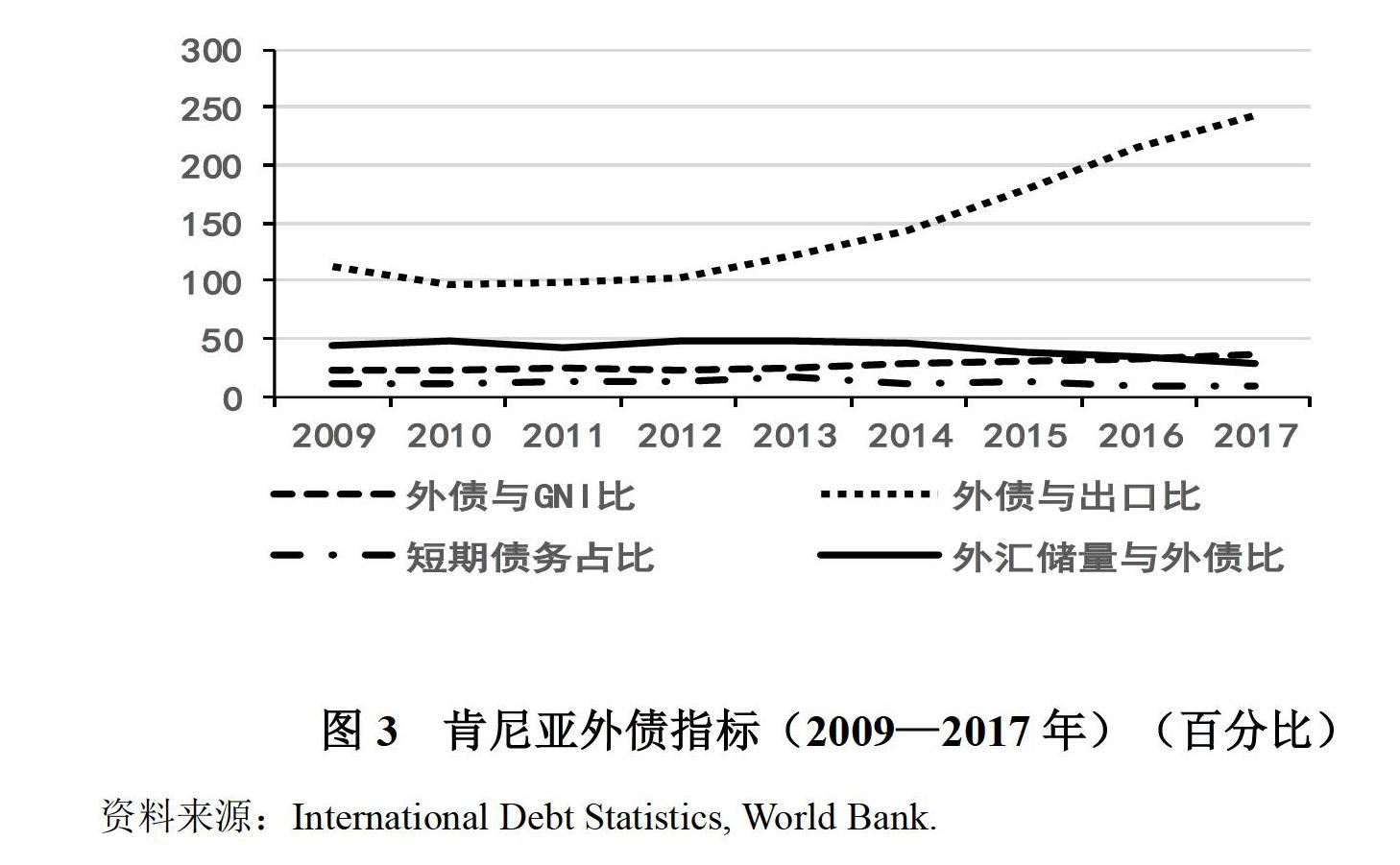

然而,这些指责完全无视肯尼亚本身在债务关系中的自主性,也缺乏对肯尼亚债务可持续性的基本常识。2009年,肯尼亚外债总量为85亿美元,到2017年上升至264亿美元,增加了约211%。2009—2017年,肯尼亚的外債负债率从23.1%上升至35.7%,外债存量与出口比从113%上升至243.8%。债务偿付与出口比从5.1%上升至14.8%,外汇与外债比从45%下降至27.8%。尽管优惠贷款比重从71.9%下降至56.2%,但优惠贷款依然维持着较高水平(见图3)。根据IMF2016年的报告,肯尼亚的外债指标总体比较健康,债务形势总体可控,发生债务风险的可能性很小。[24]IMF2018年的报告再次对肯尼亚的经济形势和债务指标表示肯定。作为东部非洲乃至非洲经济的领头羊,持续的经济增长支撑了政府财政支出的扩大和公共债务需求的上升。肯尼亚政府和领导人更清楚本国的需求和发展方向。针对不实报道,肯尼亚总统肯雅塔专门通过西方主流媒体进行回应,对各种不负责任的妖魔化论调进行了驳斥。[25]同时,为了让国内民众对国家债务能够有更理性和清晰的认识。2018年,肯尼亚国内也围绕国家债务问题进行了大辩论。

(三)关注的焦点从西方转向东方

20世纪八九十年代,国际金融机构和西方大国利用债务危机加大对发展中国家的融资,这成为当今发展中国家债务问题的存量和债务负担的重要根源。即使是在中国等新兴经济体发展融资快速增长的当下,多边金融机构依然是大部分发展中国家的主要债权方。同时,国际金融市场和私人融资在发展中国家的债务增长迅速,正在成为发展中国家的主要债务来源。根据世界银行的国际债务统计,2018年,低收入国家的全部长期外债总量约为1 316亿美元,其中多边金融机构的债务存量为643亿美元,双边债务为393亿美元。来自私人部门的债务则从2010年的68.9亿美元增至2018年的近280亿美元,增长了3倍多。[26]具体到不同地区,这一数字会更高。以撒哈拉以南非洲为例,2009年,私人部门债务占非洲长期外债的比重为17%,到2018年底已增至41%,超过了多边金融机构债务,成为非洲最大的债务来源。[27]

中国等新兴经济体对发展中国家贷款迅速增长,成为当今国际债务形势变化的一个重要特征。这导致国际社会对中国的关注度快速上升,反而一定程度上忽视了对多边金融机构和其他重大债务问题的关注。相应地,中国开始成为由多边金融机构和巴黎俱乐部国家催生的债务问题的“替罪羊”。[28]以肯尼亚为例,在其外部债务构成中,多边债务为8 322.2亿先令、商业贷款为7 991.9亿先令,双边债务为7 410.4亿先令、担保公共债务为1 400.4亿先令。中国对肯尼亚贷款为5 340.7亿先令,占肯尼亚全部外债的比重为21.3%。而多边债务和商业贷款的比重则为33.2%和31.8%。然而一些媒体将中国贷款占肯尼亚双边债务的比重(72%)故意混淆为占肯尼亚全部外债的比重,从而达到中国是导致肯尼亚债务规模扩大的主要原因的目的。[29]以马来西亚为例,2009年以来,该国外债出现了较快增长。2009年马来西亚外债存量为3 883亿林吉特,2018年底增加到9 249亿林吉特,占GDP的比重从54.5%上升到64.7%。其中银行、企业和中央政府是外债的主要借款方,三者借款占比为83.4%。根据IMF和马来西亚央行的统计数据,2009年以来马来西亚外债规模的增长主要由发达经济体的宽松货币政策以及全球资金流动性的增加所导致。[30]因此,马来西亚的重点任务是如何应对发达经济体的经济波动和国际利率变化所带来的外债压力。但是,在“一带一路”合作的大背景下,马来西亚国内和国际上通过炒作东海岸铁路等中国融资项目的债务风险,反而将其债务问题的关注点转向了中国。

三、重新认识发展中国家的债务治理能力

当前,“债务陷阱论”“债务威胁论”“债务不可持续论”都将矛头对准了外部借贷方,认为造成发展中国家债务问题的根源主要来自外部。这造成一个假象是发展中国家的债务是由外部强加或诱导产生的,发展中国家自身在债务管理上是被动、低效甚至是无能的。显然,这忽视了发展中国家在债务选择、利用和管理上的自主性。因此,正确认识发展中国家的债务管理能力变化很有必要。

21世纪第二个十年以来,发展中国家在债务利用上的认识和能力正在发生积极变化。发展中国家正在改变以往通过债务来解决国家生存问题的做法,大多数国家已经从生存需求转向了国家发展需求的阶段。债务政策的重点转向提高了债务的使用效果,并通过促进发展来实现债务的可持续性。例如,肯尼亚2012年制定了《公共财政法案》,对债务管理做出了规定,其中明确禁止将债务资金用于消费和经常性支出领域。在肯雅塔政府执政后,也反复强调肯尼亚借贷的唯一目的是投资,将债务用于生产性、增长性、带动就业的经济领域。同样,在马来西亚,虽然债务问题是马哈蒂尔政府攻击前总理纳吉布的重要工具,但马哈蒂尔也宣布,马来西亚政府的目的不是一味控制债务规模,而是更强调债务的使用效果。

债务管理能力集中体现在借债自主性、债务使用和应对债务危机三个层面。第一,发展中国家的债务自主意识和管理能力总体上不断提升。相比于20世纪七八十年代发展中国家被动和草率的借贷,目前发展中国家在债务问题上相对更加理性,债务的产生多取决于本国的实际发展需求。发展中国家制度建设和发展规划能力的提升在很大程度上降低了其盲目借贷的概率。因此,一味指责中国等借贷方显然是忽视了发展中国家的自主性需求,也是对其发展能力的不尊重。以肯尼亚为例,《公共财政法案》对其债务管理提出了明确要求。根据这一法案,肯尼亚政府成立了国家债务管理办公室,每年都根据国家财政预算、《公共政策法案》及相关法律制定和公布债务管理战略,并提交国会审议。债务管理战略最大程度地保障国家债务的透明度和风险防范能力。[31]“肯尼亚公共债务管理的核心战略之一是通过持续减少财政赤字,确保债务维持在合理区间和可持续水平。”[32]自2012年以来,肯尼亚政府已经连续7年发布《中期债务管理报告》。同时,《公共财政法案》以及广泛的社会监督在很大程度上又保证了在债务问题上的民主程序和科学决策。总体而言,肯尼亚政府对本国债务的自主选择意识和管理能力已经获得了很大提升。

第二,债务使用效率和水平明显提升。债务本身不是问题,问题是债务能否转化为可持续发展的催化剂,而不是变成发展的负担。对此,发展中国家尤其是借款国都有更清醒的认识。然而,发展中国家将债务转化为国家发展的能力在现实中取决于多重因素,包括国内政治、经济和社会环境,也与借贷方的条件和政策干预有密切关系。作为融资工具,债务工具如果使用得当,其对经济增长能够发挥积极作用。其中一个重要的指标是在债务总量相对稳定的情况下,生产性领域的债务占全部债务的比率。用于生产性领域的债务比重越高,其对经济增长的贡献越积极,债务的使用效果就越好。反之,债务的使用效果就越差。这一认识直接体现在国家的债务管理上。例如,肯尼亚总统多次明确表示其债务本身不是问题,因为肯尼亚的债务主要是用于生产性领域。根据2019年《中期债务管理报告》,肯尼亚债务政策的根本目的是服务《2030年展望》以及“四大计划”等国家发展规划的实施。

第三,应对债务危机的能力持续增强。肯尼亚政府具有很强烈的债务风险意识。根据2019年国家预算报告,肯尼亚政府继续实行稳健的财政政策,致力于减少财政赤字、稳定公共债务、优先加大发展支出、保障社会投入和投资,同时也采取各种扩大收入的举措。每年公布的《中期债务管理报告》都将债务风险分析作为报告的重点。肯尼亚公共债务的可持续性总体上取决于宏观经济表现、财政赤字和物价水平(汇率、通胀和利率)。根據2019年《中期债务管理报告》,肯尼亚面临的主要债务风险是汇率风险,新的短期债务将增加总体债务偿还风险。为此,肯尼亚政府致力于控制财政赤字并降低债务比例。为降低债务风险,政府明确提出以长期债务为主的债务重组战略。同时,政府也通过立法规范和管理国有企业的借贷行为,防范潜在的财政风险。另外,政府也通过制定《财政承诺和专项债务管理框架》,加大对以PPPs项目为代表的融资项目的管理。

综上所述,从肯尼亚的案例来看,发展中国家在自身的债务问题上有着非常清楚的认识,债务管理的法律、制度和工具也在不断完善,债务风险防范已经成为其国家债务管理的重要目标。这与20世纪债务危机爆发时的情形完全不同。事实上,对发展中国家在债务关系中的地位一直存在着一个误区,认为发展中国家在债务关系中处于弱势地位,或认为债务关系是由债权国主导。一项最新的案例研究表明,中国在债务谈判中的手段非常有限,相比之下,发展中国家则可以借助贷款来源的多元化、政治外交压力、舆论压力等多种方式使谈判结果有利于本国。[33]因此,对发展中国家债务问题的认识应充分考虑变化了的现实,才能真正理解发展中国家债务问题的本质。

四、对国际债务治理体系的反思

债务问题政治化提升了其国际关注度。这促使人们再次反思,过去近40年的国际债务治理体系在发展中国家的债务问题乃至发展问题上到底发挥了什么作用?相对于当前对中国等新兴融资者的指责和污名化,为什么对传统债务治理体系的反思和质疑很少?为什么传统债务治理体系未能预测当前仍在不断上升的债务?为什么传统的债务政策并未转化为国家发展的动力,反而却造成低收入国家债务形势和发展前景的恶化?基于此,无视债务问题主要根源,将发展中国家的债务问题归咎于中国等新兴国家是否是寻找“替罪羊”的行为?事实上,学界已经对当前的债务治理体系进行了反思,并发出了要求改革的声音。凯瑟琳·贝伦斯曼(Kathrin Berensmann)指出,“当前全球债务治理体系既不能预防也不能解决发展中国家的债务危机,因此,必须将改革这一体系并建立有效的全球债务治理体系提上日程。”[34]

(一)现有国际债务治理体系的不足

全球债务治理体系并不是一个严格意义上的实体机构,而是由国际金融机构和西方发达国家为主要借贷方以及发展中国家作为举债方共同构成的一个松散的债务治理体系。这一体系的核心目标是预防发展中国家重蹈20世纪八九十年代的债务危机覆辙,维护借贷方利益,确立公共债务危机预防机制、融资管理原则和债务危机操作规范。这一体系主要由三部分组成:债权主体(行为体)、债务治理平台(权力机制)、债务相关规则和规范(游戏规则)。然而,当今全球债务治理体系在上述三个层面都存在很大问题。

第一,国际债务治理模式的路径依赖。以国际金融机构和巴黎俱乐部为代表的西方国家是发展中国家债务的主要来源,尤其是在绝大多数最不发达国家,国际金融机构和巴黎俱乐部则是最主要的债权方。相比之下,中国的贷款往往流向中等收入国家,流向最不发达国家的比重很小。根据IMF的数据,目前处于债务危机或债务高风险级别的国家主要集中于最不发达国家。[35]因此,作为这些最不发达国家长期、主要的债权方,国际金融机构和巴黎俱乐部国家对此难辞其咎。[36]从这个意义上讲,国际金融机构等在最不发达国家长期以来推动的债务与经济增长战略基本上是失败的,并未真正帮助发展中国家建立实现债务可持续性的发展模式。[37]然而,即使存在这一缺陷,国际金融机构和西方国家也很少去反思和改变其债务治理模式。[38]

第二,债务管理机制和工具之间缺乏有效协调。全球层面的债务治理机构缺失。一方面,国际金融机构是主要的债务治理主体,其在一定程度上扮演着全球债务管理平台的作用,但是这一平台不仅很难影响发达国家的政策,相反却深受大国的影响。另一方面,巴黎俱乐部国家尤其是大国各自有着不同的政策主张,有自己独立的发展融资和债务管理机制,同时也有各自关注的重点区域和国家。例如,多边金融机构坚持以津巴布韦偿还多边机构债务作为向其提供新融资的条件,美国则继续维持对津巴布韦的制裁,而英国和德国等欧洲国家则在尝试推动对津巴布韦新的贷款,以应对其经济困境。目前,处于债务危机中的津巴布韦迫切需要外部支持来为恢复国家经济创造条件,进而为实现债务可持续创造条件。然而,西方国家的方案是要求津巴布韦必须优先偿还债务,而非纾困,这对处于经济困境中的津巴布韦无疑是雪上加霜。显然,这种不以借款国经济发展为前提的债务管理和协调机制,并不能真正解决发展中国家的可持续发展问题。

第三,规则制定与实践需求的错位。在应对发展中国家债务问题的过程中,国际债务治理体系形成了一套规则和行为规范。主要包括债务评估和监督框架、债务条件性规范和债务风险应对规范。首先,债务评估和监督是国际借贷的重要前提。国际金融机构是国际债务评估和监督规范的主要塑造者,由其制定的债务可持续性分析框架是目前分析发展中国家债务风险的主要框架。[39]这一框架得到多边金融机构、巴黎俱乐部国家乃至新兴债权国的认可和接受。但是这个框架存在的一个问题是过于关注债务流量变化,相对忽视债务使用效果,即只关注建立债务可持续性监控体系,但未建立债务效果评估体系。而很多发展中国家的债务问题本质上是债务的不合理使用问题。另一个重要问题是国际债务治理体系采取以债务控制为导向的操作规范,这与低收入国家经济增长需求不匹配。一些研究指出,“适度规模新增债务只要合理使用,会促进债务国经济发展,从而增强其偿债能力,形成潜在的良性循环。但目前的债务可持续性框架更多考虑债务水平的上限控制,忽视了适度债务理念的运用,这使国际金融机构可能做出不恰当的贷款或资金援助决策,并强迫债务国接受为实现这些决策而实施的强制性货币政策和财政政策。”[40]其次,国际多边金融机构以及西方国家对发展中國家的贷款附加了比较苛刻的条件。国际货币基金组织等以控制债务为理由,介入相关国家的财政、金融、新增外债、营商环境等宏观经济政策的制定和执行。然而,国际货币基金组织设置的经济目标,如经济改革目标、财政赤字目标、新外债红线等一定程度上限制了债务国的政策空间,这在很大程度上抑制了债务国内生性的经济增长。[41]

(二)中国为国际债务治理体系提供新动力

中国不断壮大的国际融资正在对传统的国际债务治理体系产生重要影响。随着全球化的推进,中国对外融资规模不断扩大,融资工具和模式也在不断创新和发展,并逐渐形成了有中国特色的发展融资模式。这一模式具有三个重要特征。其一,融资领域比较聚焦。中国贷款和融资主要集中于发展中国家迫切需要、且具有良好经济效益的领域和行业,如电力、能源、基础设施和信息通信技术等。其二,融资条件相对比较灵活。综合考虑发展中国家的实际困难以及中国融资机构的收益和风险,中国融资机构和企业逐渐形成了包括商品、资源、股权等为贷款抵押和担保方式。这种灵活的安排不仅解决了发展中国家的资金需求,也一定程度上保证了融资的收益和安全。其三,以项目融资为主而非财政贷款,最大程度保证贷款用于生产性领域。同时,项目融资作为催化剂带动投资、贸易、技术以及产业链等全要素的转移。这些特征使中国的融资具有明显的发展导向性质。

当前,中国融资已成为推动全球债务治理体系改革和发展的重要动力。

第一,中国正成为发展中国家重要的融资方,这无论对于国际多边金融机构还是发展中国家都是重要机遇。全球发展融资尤其是基础设施融资需求依然巨大,中国融资在缓解需求缺口上发挥了重要作用。因此,世界银行、非洲开发银行等多边金融机构与中国的融资合作不断加强,欧洲国家和日本也开始积极探讨与中国的三方融资合作。

第二,中国融资模式与传统融资模式存在很强的互补性。如上所述,中国融资具有明显的领域聚焦、项目为主和全产业链支撑的特点,这在很大程度上保证了融资的经济拉动效应。世界银行等多边金融机构的融资支持更多是行业和战略导向,实际执行效率和效果存在问题。中国融资能够在很大程度上弥补这一不足。

第三,中国融资中的问题和挑战可以成为国际多边金融机构与中国合作的重要议题。中国融资在透明、开放和制度建设上的原则和方式与国际多边金融机构存在较大差异,这是国际社会对中国融资形成负面认知的重要原因。这不仅要求包括多边金融机构和巴黎俱乐部国家在内的全球债务治理体系加强与中国的接触和互动,也要求中国能更加开放地参与全球债务治理。

第四,从全球债务治理的角度看,债务可持续性以及债务的使用效果问题是当前全球债务治理体系、中国和发展中国家面临的共同挑战。2019年4月,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛通过了《“一带一路”国家债务可持续性分析框架》。“这一框架以国际货币基金组织和世界银行低收入国家债务可持续性分析框架为基础,结合‘一带一路国家国情与发展实践,旨在支持‘一带一路国家在确保债务可持续性的同时,推动经济社会可持续发展。”[42]这表明,在债务可持续性问题上,中国与当今国际债务治理体系主要行为体的认识基本是一致的。但中国的主张也非常明确,认为只关注债务可持续性问题是不够的,如何建立债务可持续性与发展可持续性之间的有效联系,才是国际债务治理的核心所在。从这一角度看,中国经验和实践可以为国际债务治理合作提供新的方向。

结 束 语

债务问题的政治化已经成为发展中国家债务议题中的重要现实。在国内层面,债务问题成为执政者巩固执政地位、反对派攻击执政者的重要议题和工具;在国际层面,债务问题不仅成为外部行为体介入、影响甚至决定债务国经济政策和政治行为的重要工具,而且也成为主要行为体竞争与合作的重要领域。债务问题政治化的影响是多维度的,其塑造了新时期发展中国家的债务观,促使发展中国家不断提升其债务管控能力,并引发了对当前国际债务治理体系的反思。具体而言,首先,债务问题政治化推动债务议题成为发展中国家重要的公共议题。发展中国家对债务问题的负面认识在上升、对债务利用效果日益重视、关注的重点对象从传统融资方转向中国等新兴融资方。其次,债务政治化使发展中国家在债务管理上的能力得到了很大提升。发展中国家在借贷自主性、债务利用、债务风险管控等方面的能力与20世纪八九十年代相比明显提升。发展中国家的债务观和债务管控能力才是理解当今债务问题的根本所在。最后,债务问题政治化的一个重要影响在于其促使国际社会开始反思传统的由西方主导的国际债务治理体系,进而要求国际债务治理体系应基于变化了的国际融资格局和发展中国家需求进行实质性的改革。如何综合全面地改革和完善传统融资体系,而不是简单地寻找“替罪羊”,是传统融资体系必须面对的问题。

对发展中国家债务政治化的研究可以为新时代中国发展融资提供有益启示。其一,应该认识到,债务问题已经成为发展中国家重要的政治、经济和社会议题。这意味着中国在与发展中国家开展融资合作,尤其是开展重大项目合作时,必须要进行充分的前期研究和风险评估。其二,发展中国家在债务问题上的自主意识和管理能力持续提升。这意味着尊重发展中国家的意愿和選择,突出发展中国家的自主权,强调基于需求的融资模式,本身就是中国对“债务陷阱论”等不实论调的有力回应。其三,中国在发展中国家的债务政策和实践,很大程度上与发展中国家对债务的认识、政策和需求相互契合的。核心共识是都强调债务可持续性与发展可持续性之间的关联,重视债务利用和实际效果。因此,中国的发展融资模式受到发展中国家的欢迎,其效果也正得到实践检验。基于此,对中国融资模式的这一优势应该保持信心。其四,中国应该积极融入主流国际债务治理体系,学习传统国际债务治理的成功经验。同时,也应积极利用自身优势弥补既有体系的不足,共同致力于构建公正合理的国际债务治理体系。其五,应该尊重传统国际债务治理体系在长期实践中形成的规则、规范和实践,正面回应对中国融资的疑惑和不解,为中国融资和国际合作创造良好的环境。事实上,只有通过深入研究、交流和学习,中国融资的模式、实践和效果才会在更大范围内被国际社会全面认识、认可和接受。

[责任编辑:石晨霞]

* 本文系国家社科基金一般项目“‘一带一路沿线部分国家的债务可持续性问题研究”(19BGJ002)的阶段性成果。

[①] 当前的债务问题与20世纪80年代的债务危机有本质的不同。当时的债务危机是明显的债务违约,即国家丧失了还债能力;而当前的危机主要是“指标危机”,即根据IMF的债务可持续性分析指标,债务高风险的相关指标明显超过了警戒值,或者说是“可持续性发展危机”,债务负担将导致国家公共财政紧张,进而减少政府对国家发展的资源投入。参见Bodo Ellmers, “The Evolving Nature of Developing Country Debt and Solutions for Change,” EURODAD Discussion Paper, Brussels, July 2016, pp. 8-12。

[②] Ivan Briscoe, “Debt Crises, Political Change and the State in the Developing World,” Institute Complutense de Estudios Internacionales, WP 01/06, Madrid, Spain, 2006.

[③] 对发展中国家债务危机的研究主要是对其原因和影响的研究。有学者将债务危机的原因大致总结为五个方面:一是经济增长的迷惑,即前期的经济增长很有可能使国家放松警惕;二是宏观的经济失衡,即财政和贸易赤字是债务危机的重要原因;三是草率的国际借贷,即国际债务结构、规模和原则规范相对缺失;四是对外部冲击的脆弱性;五是国家治理和债务管理机制的低效。参见Shakira Mustapha, “What Lessons can We Learn from the 1980s and 1990s Debt Crises for Developing Countries and How are Todays Conditions Similar, how are They Different?” Overseas Development Institute, London, December 2014。

[④] David McLoughlin, “The Third World Debt Crisis and the International Financial System,” Student Economic Review, 1989, p. 96, https://www.tcd.ie/Economics/SER/past-issues.

[⑤] The UN, “The end of the Golden Age, the Debt Crisis and Development Setbacks,”World Economic and Social Survey 2017, New York, 2017, pp. 60-61.

[⑥] Martin. Feldstein, “Economic and Financial Crises in Emerging Market Economies: Overview of Prevention and Management,” NBER Working Paper, No. 8837, Cambridge, 2002, p. 28.

[⑦] Ivan Briscoe, “Debt Crises, Political Change and the State in the Developing World,” p.25.

[⑧] Shantayanan. Devarajan, David. Dollar, and Torgny Holmgren, eds.,Aid and Reform in Africa, Washington, D.C.: Word Bank, 2001, p. 21.

[⑨] Sule Ozler, and Guido Tabellini, “External Debt and Political Instability,” NBER Working Paper, No. 3772, July 1991, https://www.nber.org/papers/w3772.pdf.

[⑩] Manuel Monteagudo, “The Debt Problem: The Baker Plan and the Brady Initiative: a Latin American Perspective,”International Lawyer, Vol. 28, No. 1, 1994, pp. 59-81.

[11] Fredoline Anunobi and Leo U. Ukpong, “The Political Economy of International Debt and Third World Development,”African Social Science Review, Vol. 1, Issue 1, 2000, pp. 21-23.

[12] Joseph E. Stiglitz, “The State, the Market, and Development,” WIDER Working Paper No.1, Helsinki, 2016.

[13] Bruno Bonizzi, Jan Topowski, Annina Kaltenbrunner, and Yuefen Li, “Debt Vulnerabilities in Developing Countries: A New Debt Trap?” UNCTD, 2017, p. 7.

[14] Ibid., pp. 17-21.

[15] Geoff Dyer, Jamil Anderlini, and Henny Sender, “Chinas Lending Hits New Heights,”Financial Times, January 18, 2011, https://www.ft.com/content/488c60f4-2281-11e0-b6a2- 00144feab49a#axzz1BQYgL6et.

[16] White House,National Security Strategy of the United States of America, December 2017, pp. 38-39.

[17] 中非項目(China-Africa Project)负责人欧力克·欧蓝德指出,“中国债务陷阱论”由政客抛出并借助媒体大肆渲染,其目的就是为了抹黑中国融资,抵消中国影响力。可参见Eric Olander, “Analyst Explains Why Chinas ‘Debt Trap Diplomacy Critics Are Wrong,” China-Africa Project, May 17, 2019, https://podbay.fm/podcast/484409506/e/1557470339。

[18] Anyang Nyongo, “Role of Kenyas Opposition Political Parties Still Greatly Misunderstood,” Standard Digital, November 15, 2015. https://www.standardmedia.co.ke/article/ 2000182578/role-of-kenya-s-opposition-political-parties-still-greatly-misunderstood.

[19] IMF, “Malaysia,” IMF Country Report, No. 19/71, March, 2019, pp. 61-63.

[20] Amrita Malhi, “Race, Debt, and Sovereignty–The ‘China Factor in Malaysias GE14,” The Round Table, Vol. 17, No. 6, 2018, pp. 717-728; and Hong Liu and Guanie Lim, “The Political Economy of a Rising China in Southeast Asia: Malaysias Response to the Belt and Road Initiative,” Journal of Contemporary China, Vol. 28, No. 116, 2019, pp. 216-231.

[21] Ramon Navaratnam, “Malaysias Dreadful National Debt: Sin Chew Daily Contributor,”Strait Times, May 28, 2018, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-dreadful-national -debt-sin-chew-daily-contributor.

[22] 據统计,蒙内铁路使肯尼亚的物流成本降低了40%,带动了1.5%—2%的经济增长,并通过铁路形成包括港口在内的全产业链发展。参见吕强:《蒙内铁路助力肯尼亚经济发展》,《人民日报》2018年11月12日;John Nduire, “Positive Impact of SGR on the Kenyan Economy,” Construction Kenya, October 17, 2018, https://www.constructionkenya.com/3383/ positive-impact-sgr-kenyan-economy/; Kippra, “the Transformative Benefits of the Standard Gauge Railway,” Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis, July 24, 2017, https://kippra.or.ke/the-transformative-benefits-of-the-standard-gauge-railway/。

[23] See, for example, William Niba, “Kenyas Struggle with Burden of Chinese Loans,” RFI, January 3, 2019, https://allafrica.com/stories/201901030476.html; Kawira Mutisya, “Kenya could Lose Mombasa Port to China over SGR Debt,” Exchange, December 27, 2018, https://www. exchange.co.tz/kenya-could-lose-its-mombasa-port-to-china-over-sgr-debt/; and Yash Pal Ghai, “Is Kenya in the Danger of Dependence on China?” Katiba Institute, July 13, 2018, https://www.katibainstitute.org/is-kenya-in-the-danger-of-dependence-on-china/.

[24] IMF, “Kenya,” IMF staff paper, December 23, 2016.

[25] Elvis Ondieki, “China isnt Kenyas Only Lender, Uhuru Kenyatta Tells CNN,”Daily Nation, October 30, 2018, https://www.nation.co.ke/news/Chinese-loans-don-t-bother-me-- Uhuru-tells-CNN/1056-4828434-13il4ibz/index.html.

[26] World Bank, International Debt Statistics, http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/ regionanalytical/LIC.

[27]International Debt Statistics 2020, World Bank Group, 2019, p. 10.

[28] Chris Humphrey and Katharina Michaelowa, “China in Africa: Competition for Traditional Development Finance Institutions?”World Development, Vol. 120, 2019, pp. 15-28.

[29] “China Owns 21.3% of Kenyas External Debt - not 79% as Reported,” Africa-Check, August 21, 2018, https://africacheck.org/reports/no-china-does-not-own-more-than-70-of-kenyas -external-debt/.

[30] Ahmad Faisal Rozimi, et al., “Malaysias Resilience in Managing External Debt Obligations and the Adequacy of International Reserves,” Bank Negara Malaysia Annual Report 2018, March 2019, https://www.bnm.gov.my/files/publication/ar/en/2018/ar2018_book.pdf.

[31] 肯尼亚中期债务管理战略的核心内容包括:最新的债务总量、政府贷款来源和国家主权担保的性质、贷款和担保的主要风险、债务管理战略的设想、实际和潜在债务的可持续性分析。参见National Council for Law Reporting,Public Finance Management Act, No. 18, 2012, pp. 40-42。

[32] National Treasury and Planning,Annual Public Debt Management Report 2017-2018, Republic of Kenya, 2018.

[33] Agatha Kratz, Allen Feng, and Logan Wright, “New Data on the ‘Data Trap Question,” Rhodium Group, April 29, 2019, https://rhg.com/research/new-data-on-the-debt-trap-question/.

[34] Kathrin Berensmann, “The Global Debt Governance System for Developing Countries: Deficiencies and Reform Proposals,”Third World Thematics: A TWQ Journal, Vol. 2, No. 6, 2017.

[35] Joint World Bank-IMF Team, “Debt Vulnerabilities in Emerging and Low-Income Economies,” Development Committee, DC 2018-0011, September 18, 2018.

[36] 有研究指出,中等收入国家由于更容易进入国际金融市场,且具有更强的谈判能力,因此IMF等国际金融机构设置的贷款条件对这些国家的影响相对有限。然而,低收入和欠发达国家则由于进入国际金融市场的难度较大,在与IMF的谈判中基本处于弱势和被动地位,因此不得不严格执行IMF设置的政策条件。因此,当前发展中国家陷入债务高风险的国家主要集中于欠发达国家,IMF等国际金融机构难辞其咎。可参见Devran Unlu, “Is Conditionality for Loans from International Financial Institutions a Legitimate Way to Influence National Policies,”Ankara Bar Review, No. 2, 2013, p. 192。

[37] 例如,有学者指出,国际金融机构的债务政策,如“重债穷国倡议”只关注债务规模控制,却忽视了最核心的发展问题,如贫困、基础设施落后、在世界经济中的边缘化等发展问题。因此,债务管理必须与可持续发展有效结合。参见J. Shola Omotola, Hassan Saliu, “Foreign Aid, Debt Relief and Africas Development: Problems and Prospects,”South African Journal of International Affairs, Vol. 16, No. 1, 2009, pp. 87-102。

[38] Bodo Ellmers, “The Evolving Nature of Developing Country Debt and Solutions for Change,” EURODAD Discussion Paper, Brussels, July 2016, pp. 13-16.

[39] 关于债务可持续性分析框架,可参见董敏杰、于国龙:《债务可持续性分析框架:以IMF为例》,中债资信专题报告,2014年第25期。

[40] 赵旸:《低收入国家债务可持续性框架及其在国家风险管理中的作用》,《中国发展观察》2016年第16期,第55—57页。

[41] 大量研究表明,国际金融机构及其背后的西方大国在影响发展中国家的经济政策上发挥着决定性作用,其中设置条件是最主要的干预方式。“条件”工具包括世界银行、IMF、欧盟委员会的财政支持、欧盟对非欧盟国家的宏观财政援助等。另外,还有一些非正式的政策,包括IMF预警、世界银行报告、IMF技术支持、IMF与巴黎俱乐部债务减免政策、IMF与世界银行金融行业评估项目(FSAP)等。可参见Tiago Stichelmans, “How International Financial Institutions and Donors Influence Economic Policies in Developing Countries,” EURODAD Discussion Paper, Brussels, September 2016; Marin Ferry and Marc Raffinot, “Curse or Blessing? Has the Impact of Debt Relief Lived up to Expectations? A Review of the Effects of the Multilateral Debt Relief Initiatives for Low-Income Countries,”Journal of Developing Studies, Vol. 55, No. 9, 2019, pp. 1867-1891; Alexander E. Kentikelenis, “IMF Conditionality and Development Policy Space, 1985-2014,”Review of International Political Economy, Vol. 23, No. 4, 2016, pp. 543-582。

[42] 財政部:《“一带一路”债务可持续性分析框架》,财政部网站,2019年4月25日,http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201904/t20190425_3234663.htm。