从转型到危机:“美国优先”对国际秩序的影响

【内容摘要】 “美国优先”理念对国际秩序走向带来深刻影响。基于此理念,特朗普政府確立“有原则的现实主义”,权力竞争回潮;掀起“退群”运动,国际制度体系动荡;蔑视自由民主规范和价值观,自由主义价值理念面临被颠覆的危险。国际秩序领域出现的诸多变化,已远非国际秩序转型所能概括,自由国际秩序陷入危机。越来越多的国家由过去争论美国领导世界的方式,到疑虑美国是否还将继续领导世界;美国也从过去专注于维护美国在国际秩序中的领导地位,兼顾新兴经济体对于自由国际秩序内部权力与利益相脱节现象的改革诉求,到如今聚焦美国应如何更好提升自身实力以平息国内白人蓝领阶层等对美国参与经济全球化、领导自由国际秩序所带来的国内利益损益严重不均现状的不满与排斥。我们需全面理性认识并积极管控“美国优先”冲击下国际秩序在特征、动因与议题领域所呈现的一系列危机性变化,这是维护战后国际秩序基本稳定与合理化变革的重要前提。

【关键词】 美国优先 自由国际秩序 权力竞争 制度动荡

【作者简介】 丑则静,国际关系学院国际政治系讲师(北京 邮编:100091)

【中图分类号】 D81 【文献标识码】 A

【文章编号】 1006-1568-(2020)01-0046-20

【DOI编号】 10.13851/j.cnki.gjzw.202001003

长期以来,特别是2008年国际金融危机发生后,国际权力结构、制度体系与观念共识的自然演进,赋予战后美国领导下的自由国际秩序转型的特征。但当前受“美国优先”冲击,以大国间权力竞争、国际制度体系动荡等为突出代表的国际秩序乱局频现,战后自由国际秩序的基本特征、变革动因与核心议题呈现一系列危机性变化。多数西方学者认为以“美国优先”为思想理念及核心构成的特朗普主义对国际秩序的挑战格外危险,自由国际秩序已陷入危机;[①]而国内国际关系学界虽普遍认为美国不会轻易放弃对战后自由国际秩序的领导,但也多指出“美国优先”的确蕴含着颠覆现有国际政治、经济和安全秩序的可能性。[②]客观评估“美国优先”对国际秩序的冲击,系统梳理、辨析国际秩序转型与危机所具有的不同阶段性特征、动因与议题,已成为中国准确把握时下国际秩序危机,应对日益严峻的外部环境挑战,并成为推动维护自由国际秩序基本稳定与合理变革的重要前提。

一、美国领导下的自由国际秩序的形成与转型

“在少有的历史转折点上,各国力图解决国际关系的根本性问题,即如何在一个主权国家组成的世界上创立和维持秩序。[③]二战结束前后,在美国等西方国家主导下,在政治、经济等领域建立的一整套国际制度规则,即当今的国际秩序,通常又被称为“美国领导下的自由国际秩序”,[④] 其中美国超强的国家实力、其主导的国际制度以及其所倡导的自由主义价值观是这一秩序的三根支柱。进入21世纪,特别是2008年国际金融危机发生后,由于美国权力的结构性衰落、地区性制度建设的全球性兴起以及自由主义等西方价值观饱受质疑,带有美国烙印的战后自由国际秩序呈现出明显的转型、变革趋势,转型似乎成为国际秩序研究与实践领域的唯一主题。但鉴于国际秩序本身具有稳定性与变革性、共时性与阶段性兼备的复合性特征,这一时期国际秩序转型过程中所呈现出的权力结构调整、制度博弈与观念竞合更多是一种自然演化的结果。

(一)发达国家与新兴国家权力结构深入调整,但尚未出现根本性变化

从构成主体上看,国际秩序主要关注国家间秩序,每一种秩序类型代表着国家间的权力分配与权力行使的不同方式。国际社会作为演进型社会,大国间权力的消长是客观的历史规律,而这也决定了变革性是国际秩序的本质特征。冷战结束后特别是21世纪以来,国际体系内国家间权力分配关系的重大变化主要表现为美国等西方发达国家权力地位相对下降,中国等新兴经济体群体性崛起,国际权力结构深入调整。发达国家与新兴国家间的权力消长变化体现在多个方面,其中尤以经济领域反映得最为突出。

2000年以来,鉴于新兴经济体的经济增长速度明显高于发达国家的趋势渐趋稳定,“双速增长”已经成为世界经济的显著特征,新兴经济体在这一过程中不断实现对发达国家的追赶甚至超越。[⑤]2008年爆发了严重的国际金融危机,这场危机在重创发达国家的同时,也使美国经济高度“虚拟化”、欧盟有限经济主权让渡困局等西方经济体长期存在的深层次问题充分暴露,经济增长乏力。与此相比较,2008年新兴经济体按购买力平价计算的国内生产总值历史上首次超越发达国家,以“金砖五国”为代表的新兴经济体对全球经济增长的贡献率不断提升,成为拉动世界经济复苏的最大引擎。

如果说新兴经济体与发达国家间的权力消长反映了国际权力结构的趋势性变化,那么作为最大的发展中国家与发达国家,中国与美国之间的权力对比,则更为直观地标志着当前国际权力格局的基本特征。随着2001年中国加入世界贸易组织(WTO),中国经济曾持续多年实现两位数增长,2007年、2010年分别超越德国和日本,成为世界最大贸易国与第二大经济体。反观美国,金融危机后,从GDP、对全球经济增长贡献率、外汇黄金储备等各项指标进行考察,美国在全球的权力占比特别是在经济领域确实在缩小。与此同时,在全球和地区层面,美国将权力优势转变为实际影响力的能力也受到不同程度的制约。但仍有相当多的国内外学者,在思考美国权力与国际权力格局未来走势时指出,在可见的未来美国仍将保持对单一国家的权力优势。[⑥]美国权力衰弱只是相对意义上的,中美力量对比变化还仅体现在发展态势之上。[⑦]

以2018年为例,面对欧盟国家、日本等发达经济体增速相对回落,美国经济却一枝独秀,实现2.9%的增速,大幅高于2017年;同年中国GDP达到创纪录的13.60万亿美元,但仍维持在美国的65%左右的水平。鉴于以中美为代表的新兴经济体与发达国家间权力消长尚未出现根本性变化,国际秩序转型将是一个长期渐进的过程。

(二)全球与地区制度博弈日趋激烈,但总体可控

从规则制度上看,国际秩序就是“维持国际社会各行为体基本目标的行为模式”[⑧], 而这些目标的实现往往有赖于基于国际权力对比关系而形成的一系列规则与制度体系。需要指出的是,虽然国际权力格局的变化会引起国际制度体系的调整,但各领域国际制度的变革也并非总与国际权力格局的演变相一致,而这也使得国际秩序具有相对的稳定性或者说滞后性。[⑨]

约翰·伊肯伯里(G. John Ikenberry)曾指出,“当力量体现在规则和秩序本身的原则之中时,它是最为深刻和持久的。”[⑩]二战结束前后,美国在国际经济、军事安全领域的一系列制度创设,在确立其自身霸权地位的同时,也从根本上确立了战后自由国际秩序的全球制度框架。长期以来,美国提供公共产品,其他国家通过相关制度分享其权力,并愿意与其合作都是自由国际秩序的基本特征。[11]

半个多世纪的国际形势风云变幻,特别是2008年国际金融危机以来,世界范围内发达国家与新兴经济体之间的权力消长态势渐趋显著,新兴经济体迫切希望对现行国际制度体系中广泛存在的权力与利益分配相脱节的现象进行改革。

在这一过程中,一方面,战后美国主导建立的国际制度,依托美国的权力优势,聚焦维护美国等西方国家利益,根据国际权力对比实时调整国际制度的相关利益分配格局,存在相当的困难。现行国际制度体系面临新兴大国的国际制度改革要求,国际制度竞争作为一种新的国际现象正全面出现。[12]另一方面,鉴于在全球层面各国围绕国际制度的竞合、协调,难以在短时间内取得根本性突破,越来越多的国家倾向于在本国所在地区探索推进国际制度改革。地区正成为考验新兴经济体力量投射限度、制度建设能力的主要舞台,新兴经济体与以美国为代表的发达国家在地区层面的制度博弈恐将日趋激烈。[13]不过目前以中国为代表的众多新兴国家在探索加速地区合作制度建设的过程中,更多采取“替代式外交”的方式,国际制度领域的博弈总体烈度可控。如针对基础设施资金缺口巨大这一地区经贸合作中的薄弱环节,中国推动“一带一路”建设,发起成立亚洲基础设施投资银行(AIIB),在积极探索为地区国家提供发展类公共产品的同时,寻求通过制度化的方式,不断发挥自身在“地区世界”中的影響力,且在这一过程中积极倡导开放包容、合作共赢,无意迫使相关地区国家在中美之间选边站。

(三)全球化与逆全球化观念互动分化,但政策冲击力有限

从价值理念上看,有效提供国际公共产品,既是国际秩序所具有的基本原则,同样也是其共识性特征与存续的主要依据。但国际秩序同样反映着一定时期内主要大国对应于建立何种国际秩序的原则立场,因此不同时期国际体系中大国构成的变化及其国际秩序观念的不断调整,会相应赋予国际秩序较为鲜明的阶段性特征。

战后国际秩序常被冠名以“美国领导下的自由国际秩序”,究其实质,即美国权力优势和自由主义价值观念在该秩序的规则制定与稳定方面发挥核心作用。[14]而且基于相互依存、多边机构和民主等自由主义核心价值理念为主要支柱的战后自由国际秩序在提供公共产品与促进国际合作方面所具有的优越性,福山(Francis Fukuyama)等西方学者甚至一度认为,冷战结束意味着意识形态之争的终结,自由主义将成为人类的终极主导价值观。但冷战结束以来特别是近十年来,对国际秩序秉持不同愿景的国家明显增多,且对自由主义价值理念的质疑不仅来自外部,更来自美国等西方国家内部。

以全球化为例,在自由主义者看来,以“华盛顿共识”为基本价值理念的全球化进程,必将极大促进资源优化配置与提升全球经济福祉。但事实上,逆全球化作为一种思潮,很早便根植并广泛存在于在全球化进程中利益受损或视全球化为挑战的群体中,只是由于全球化在一定时期内所带来的经济快速增长、社会福利整体提升而被部分掩盖。而在2008年国际金融危机之后,美国等西方国家迟迟无法走出危机阴影,加之民众对政府救助政策、政治内耗斗争等的不满持续累积,民粹主义、逆全球化等明显有违自由主义价值理念的社会思潮频现。在美国,越来越多的社会中下层民众认为自身并没有从自由国际秩序中受益,进而开始指责政府在制定经济、社会政策时更倾向富裕阶层,这集中体现在2011年爆发的“占领华尔街”运动之中。[15]

尽管在后危机时代,特朗普之前的奥巴马政府仍突出强调通过领导规则重塑,构筑能够应对21世纪各种挑战的“公正、可持续的国际秩序”[16],但曾引领、主导全球化的西方发达国家,开始质疑包括全球化在内的自由主义价值观念已成为不争的事实。

二、“美国优先”冲击下的国际秩序危机

“美国优先”自提出以来,因其浓厚的民粹主义、单边主义、民族主义色彩而饱受质疑和诟病,但这一政策理念本身能够酝酿产生,并助力“反建制派”的“政治素人”特朗普当选,也在很大程度上说明其具有较强的社会民意基础,既反映出美国政界、学界开始就过去的国际主义外交路线进行系统性反思与回调,也凸显出美国国内社会分裂、利益排序重组呈现长期性的趋向。基于此,特朗普执政后“美国优先”便成为其制定内外政策的基本遵循,受此影响特朗普政府在对待贸易、同盟、国际法、多边机制、气候变化等问题上均呈现出一系列颠覆美国自由主义外交传统的变化,美国已然沦为大国权力竞争的积极推动者、多边国际制度的主要冲击者、自由主义理念的最大破坏者。

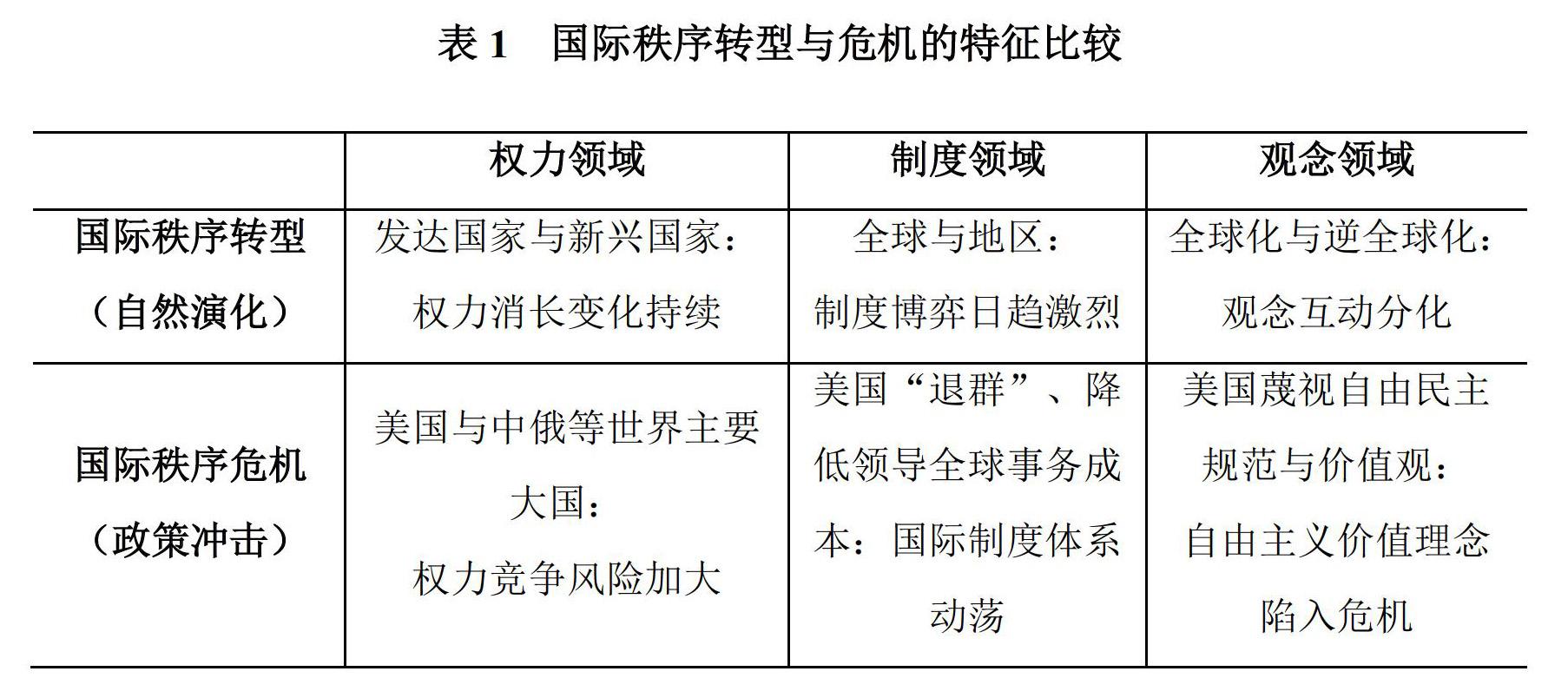

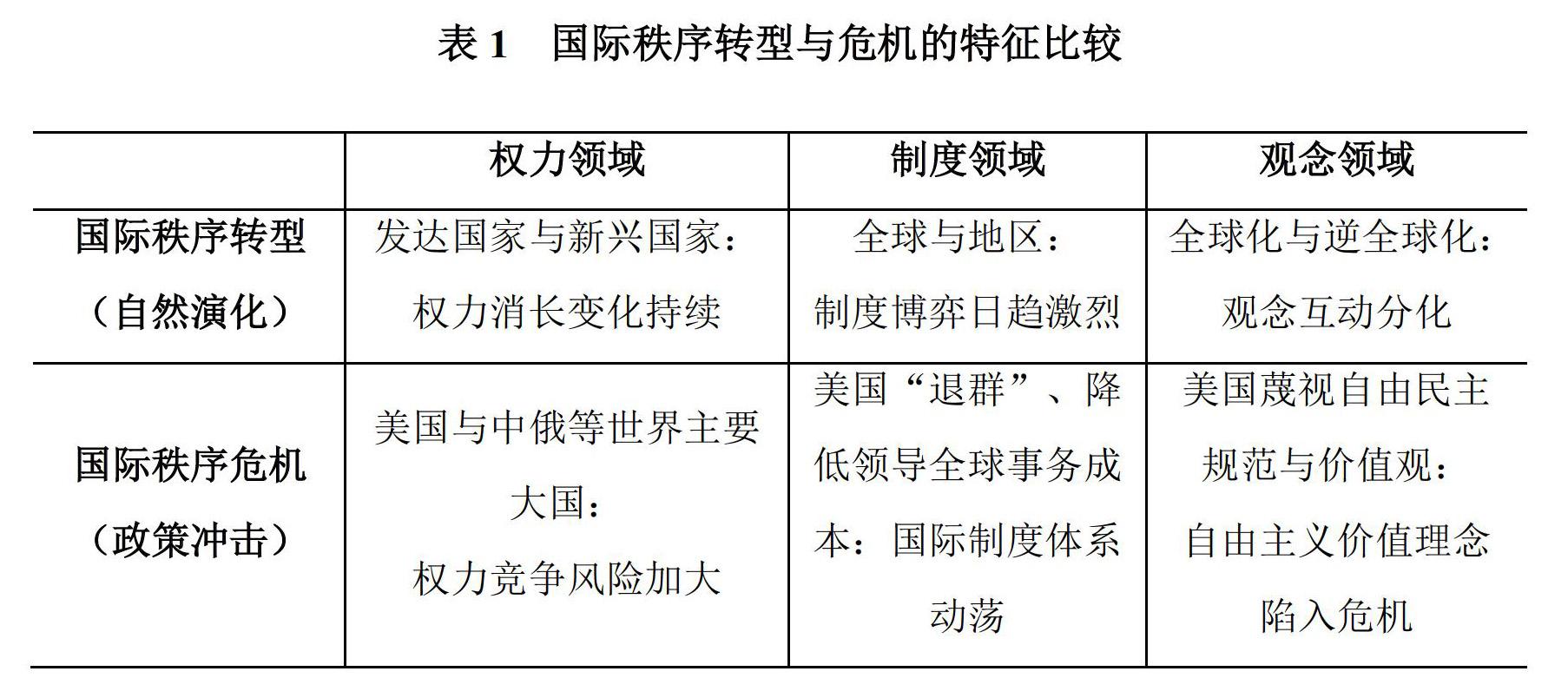

越来越多的美国学者认识到,以“美国优先”为核心构成的特朗普主义对自由秩序的挑战格外危险,[17]战后自由国际秩序在权力、制度、观念领域都出现了不同于国际秩序转型期的特征变化(见表1)。

(一)权力领域:大国间权力竞争有回潮之势

2017年末以来,《美国国家安全战略报告》《国防战略报告(摘要)》《核态势评估报告》《导弹防御评估报告》等突出表明特朗普政府对外战略走向的多份政策立场文件相继发布。[18]其中《美国国家安全战略报告》作为美国国家安全战略的指导性文件,集中阐述了特朗普政府应对国家安全挑战与发挥美国世界领导作用的基本方略。在这一方略中,相对于维护霸权,“美国优先”、美国自身力量的壮大被置于更突出的位置,具有明显的“有原则的现实主义”色彩。在此基础上,多份报告还一致将中国、俄罗斯认定为“在全球范围内挑战美国领导地位”的首要力量,在标志美国安全战略重心从反恐与介入地区事务回归到传统大国竞争路线的同时,也昭示着过去国际秩序领域发达国家与新兴国家间自然的权力结构调整变化,恐将被大国在双边、地区乃至全球层面的全方位权力竞争博弈所取代。

大国间权力竞争回潮,对国际秩序的冲击和对世界和平稳定的威胁是显而易见的。一方面,从维护美国权力地位出发,特朗普政府全面加强了同中俄等国在经济、安全等领域带有战略博弈性质的竞争。特朗普政府从国家战略角度重新定位中国,全面调整了长期以来美国对华接触战略,中美战略互疑加深。在经贸领域,从“维护美国商业利益”出发,特朗普政府多次无端指责中国“窃取”美国知识产权,通过“不公平贸易”从美国获取巨大利益,肆意挑起并不断升级与中国的贸易摩擦。在军事安全领域,2018年美国《国防战略报告》将中美两军关系的目标定位为“寻求透明和互不侵犯”;[19]《2018年核态势评估报告》更是进一步强调“中国对美国在西太平洋的传统军事优势构成威胁”,强调中美在核领域的竞争甚至对抗关系。据此,特朗普政府不断加强在印太地区的军事力量部署,积极拉拢日本、澳大利亚、印度等地区国家,并于2018年5月正式将美国太平洋司令部改名为印太司令部,在相当程度上加剧地区的矛盾与冲突。

另一方面,特朗普政府积极寻求“让美国军事实力再次强大”的政策实践,正使得形成于冷战时期的国际军控体系加速走向瓦解,国际地区安全形势严峻。特朗普政府提出的2019财政年度联邦政府预算纲要,军费开支高达7 160亿美元,与2017年相比,军费增长近千亿美元。[20]此外,特朗普政府积极推进太空军建设,寻求核武器库现代化。2019年8月2日,美国正式退出《中导条约》,美国国防部指出作出这一决定主要是由于俄罗斯在过去多年来持续不断地违反《中导条约》规定。[21]但从随后美国便宣布将全面投入新型地对空导弹的研发,并考虑在亚太等地区进行部署等一系列举措不难看出,美国退约更多的还是为之前被《中导条约》禁止的武器系统研发松绑,谋求单方面的军事和战略优势。受此影响,包括欧洲、中东等地区在内的国际安全形势变得更加复杂,大国间军备竞赛、冲突对抗的风险加大。

(二)制度领域:国际制度体系动荡风险加剧

“美国对国际和平与繁荣所负有的‘领导责任,领导维护现有国际制度框架符合美国的国家利益”,即所谓自由主义外交路线,是二战后历届美国政府基本的对外政策取向。但是维持霸权领导,并让他国通过机制化的途径分享美国所提供的公共产品,往往伴随着巨大的成本,当主导国承担成本的比例超过一定限度时,“国内民众的成本”便会对国家的对外行为产生影响。[22]在美国,保守主义同样有深厚的土壤,2008年金融危机爆发至今,美国经济年均增长率始终未突破3%,加之国内财富分配的两极化,使得以白人工人等为代表的全球化“输家”,对奥巴马政府致力于国际合作,积极重塑美国在经济、安全等领域的制度领导权与规则制定权等外交政策的不满情绪不断累积,美国国内出现了较为强烈的“内顾化”倾向,认为美国应从领导世界的责任中解脱出来,将更多的政治經济资源向国内事务倾斜。

美国学者罗伯特·卡根(Robert Kagan)指出,特朗普提出“美国优先”主张,表明其对承担并维护国际秩序的责任几乎毫无兴趣,[23]美国对于国际制度的既有认知正在发生变化。的确,“美国领导世界”这一理念随着特朗普当选并就任总统而迅速降温,特朗普经济、外交政策的陆续出台,高扬“美国优先”旗帜[24],对现行国际多边合作制度框架中“不公平、不对等”“不利于美国利益”的规则与制度安排进行贬低攻击、调整革新,甚至随意毁约、“退群”,导致国际、地区制度领域出现“私物化”、供给不足与功能弱化、虚化等一系列问题。

特朗普政府一再指责现行自由主义国际制度体系侵犯美国的主权,并采取退出、减少资金支持与阻挠决策等诸多方式,削弱其合法性与行动能力。2017年1月,特朗普就任美国总统以来采取了一系列“退群”举动,其退出的国际组织与多边条约,覆盖经贸、军事、全球治理等各个领域以及地区、全球不同层次的制度框架。从退出《巴黎协定》使国际社会共同应对气候变暖的努力遭受重大挫折,到退出联合国教科文组织使通过科学文化促进国际合作的联合国重要机构陷入资金短缺、争议不断的窘境,再到退出《中导条约》动摇维系欧洲安全乃至世界安全的重要支柱,令全球军控处于危险边缘,特朗普已成为名副其实的“撕毁交易者”与“退出主义”外交主导者。[25]尤其是在经贸领域,在就任伊始,特朗普政府就表现出极力摆脱多边经贸制度束缚的政策倾向,主张以美国式的“公平贸易”取代“自由贸易”,宣布退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP);主导修改《北美自由贸易协定》(NAFTA);抨击世界贸易组织“是一个灾难”,频频向其施压,多次阻挠其上诉机构法官遴选。与此同时,特朗普指责美国的全球化政策造成“产业空心化”与贸易赤字高企,为扭转美国这一“受害者”局面,特朗普政府挑起与包括中国在内的绝大多数贸易伙伴的贸易摩擦,严重冲击开放和基于规则的现行国际经贸制度体系。[26]

(三)观念领域:自由主义价值理念陷入全面危机

目前“特朗普是否在向国际秩序宣战”“国际秩序是否正走向消亡”等议题在美国政策界、学界引发广泛讨论,[27]很重要的一个原因,即以“美国优先”为突出特征的特朗普政府内外政策,已严重冲击了自由主义价值观这一战后自由国际秩序的核心理念。长期以来,美国將自由主义价值观作为其领导的战后自由国际秩序的基石,同时致力于加强西方民主国家之间的团结,意欲在共享价值观的基础上,将西方打造成向外扩散自由主义价值观的组织形式。[28]但受时下美国政治极化与社会民粹主义扩大化、长期化的影响,特朗普在大选时就曾公开质疑冷战后美国自由国际主义政策,并一再抛出“美墨边境建墙”“贸易协定重新谈判”“限制穆斯林入境”等明显有悖于美国多元社会传统与主流价值的观点。就任总统后,特朗普大肆诋毁美国传统自由主义外交政策与价值观,力图打破自由主义“政治正确”束缚,创下了一系列记录。

一是单边主义回潮,挥舞制裁大棒与操纵极限施压的做法,严重损害美国国际形象与影响力。2018年5月,美国单方面退出《伊朗核问题协议》,并重启对伊制裁。特朗普政府此举遭到欧盟各国及俄罗斯的强烈反对,中东地区形势骤然紧张。加之美国在对伊朗实施最严厉制裁的过程中,不仅依据其国内法规对伊朗实体和/或个人实施制裁,还对与其从事贸易和金融往来的外国实体和/或个人实施“二级制裁”,[29]将单边制裁强加给第三国,影响、破坏欧盟、俄罗斯等国与伊朗正常的经贸往来。

二是口无遮拦,特朗普屡次公开质疑同盟体系作为战后自由国际秩序重要组成部分的价值,跨大西洋联盟龃龉裂痕频现。例如,特朗普多次在社交媒体平台或北约峰会、七国集团领导人会议等正式外交场合,发表“欧盟的建立就是为了利用美国,美欧之间的贸易是愚蠢的”“北约盟友在军费方面投入不够,有搭美国便车之嫌”等出格言论。[30]在“特朗普式搅局”的影响下,战后在美国主导下形成的西方协调传统大有被打破的风险。特朗普政府对自由主义价值观的一再诋毁践踏,使得美国正加速从“维护世界和平与秩序的稳定领导力量”,沦为“无赖超级大国”[31],造成美国社会严重对立分化的同时,似乎也在终结自由主义引领国际秩序的时代。[32]

三、动因、议题差异:国际秩序从转型到危机

当前,美国国内的确仍有相当多的学者在淡化“美国优先”对战后自由国际秩序所造成的冲击,如《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗?》的作者格雷汉姆·艾利森(Graham Allison)就曾指出,美国更多仅限于维持一个多样性的国际秩序。[33]而且目前美国国内也出现一种声音,即“特朗普政府外交政策比看上去要更好”,美国对外关系委员会研究员罗伯特·布莱克维尔(Robert Blackwill)等也撰文指出,“与其说特朗普引发国际秩序的重大转变,不如说特朗普只是加快了这一转变……特朗普虽然有一个较为明确的世界观,即对二战后形成的联盟体系与国际秩序持固有的怀疑态度,但他的外交政策团队似乎并不总是认同他的世界观,因此特朗普的言辞不能真正代表其政府的外交政策。”[34]然而不可否认,特朗普确实从实质意义上改变了二战后美国所形成的维护和领导自由国际秩序的外交传统,正如基辛格所指出的,“特朗普可能就是历史上不时出现的、标志着一个时代结束并迫使一个时代抛弃原有伪装的人物之一”[35],这突出表现为目前国际秩序领域的变革动因与核心议题都呈现相当的危机性变化。

(一)国际秩序从转型到危机的差异化动因

在变革动因方面,国际秩序转型更多是回应以新兴经济体为代表的发展中国家对于现行国际秩序内部“权力与利益相脱节”现象的改革诉求,具有渐进性;而国际秩序危机则主要是回应以美国为代表的西方发达国家内部不同群体之间对“利益得失严重不均”现状的改革呼声,民粹色彩浓厚,且伴有一定的不可预见性(见表2)。

第一,新兴经济体成为国际秩序转型的基本力量。国际权力格局与国际利益格局被视为是分析国际形势与国际秩序的两大核心要素,在通常意义上讲,若国际力量对比与利益分配能够实现动态平衡与相互匹配,国际秩序则相对稳定、有效;而国际秩序转型往往以国际权力格局调整变化为起点,转型的核心即改革基于国际利益格局而形成的国际制度安排。[36]现行自由国际秩序是美国在二战结束前后主导建立的,其利益格局也基本上呈现以巩固与维持美国霸权为核心,以与美国利益的兼容程度为依据,通过政治、经济、安全领域的一系列国际制度进行利益分配的特点。这一秩序在形成初期还是反映并符合基本的国际权力、利益格局,有一定的合理性与历史进步性。不过随着国家间权力关系消长变化,特别是2008年国际金融危机之后,虽然西方发达国家对新兴经济体的权力优势并没有发生根本性改变,但以中国为代表的新兴经济体群体性崛起,国际力量分布趋于均衡已是不争的事实,新兴大国基于权力增长而产生的、要求并积极致力于推动国际利益格局再调整的努力,成为国际秩序转型的基本动力。[37]

在国际经济领域,秩序转型表现得尤为明显,2008年国际金融危机发生后,二十国集团合作机制(G20)已逐渐超越七国集团(G7)这一由发达国家组成的国际经济协调机制,成为“全球经济治理的首要磋商平台”;以国际货币基金组织(IMF)为代表的国际货币体系也通过一系列改革方案,发达国家承诺向新兴经济体国家出让部分份额,使相关机制中的份额与投票权能更好地反映成员国的经济实力,回应新兴经济体的利益诉求。[38]

需要指出的是,希望改变现行国际秩序内部“权力与利益相脱节”现象的新兴国家,普遍受惠于美国主导的自由国际秩序,不大可能通过激进方式改革国际利益分配格局,进而推动国际秩序朝着公正合理的方向转型,国际秩序转型虽会存在一定的矛盾与局部动荡,但仍将在整体上保持稳定。

第二,国际秩序的变革动力似乎有向包括美国在内的西方发达国家内部转移的趋向。以民粹主义、“反建制主义”等明显有违自由主义基本原则理念的社会思潮在西方国家中出现和迅速蔓延,并得到以蓝领工人阶层为代表的经济全球化利益受损群体的普遍认同与支持。而且随着英国脱欧公投成功与特朗普当选美国总统两大“黑天鹅”事件相继发生,其所主张的减少对经济全球化、区域经济一体化等全球和地区事务的参与、排斥外来移民与多元文化等,开始具有真实的政策影响力及对现行国际秩序的冲击力。

美国有学者曾指出,“若要恢复美国在海外的领导地位,必须首先解决美国国内的不平等问题,而这也正是特朗普能够执政的主要原因。”[39]自冷战结束以来,经济全球化不断深入发展,但全球化这一美国积极支持与推动的自由国际秩序的核心组成部分,并非如自由主义者所描绘的那样具有“普惠性”,其更多时候往往表现出明显的“非中性”[40]。 长期以来,美国政府积极鼓励超越传统国家边界在全球范围内逐利的行为。可是在全球化过程中,过于明显的利益非均衡分配使得白人蓝领阶层等全球化“输家”对精英阶层、对少数外来族裔的不满及怨恨情绪不断累积,他们反对美国承担过多的国际责任,主张“需要依赖国家的庇护才能维持生存”[41],他们排斥文化多元主义、贸易自由化,认为政府应采取措施阻断非本土因素的介入与牵扯。“美国优先”无论是作为总统竞选口号,还是政府执政理念,都反映出特朗普已敏锐地捕捉到在经济全球化条件下美国国内经济收益正向回馈循环受阻,出现社会性撕裂这一动向。受其影响,当前特朗普政府内外政策具有明显的“民族主义”“现实主义”“单边主义”特征,在集中回应白人蓝领阶层政策诉求的同时,也构成了对现行自由国际秩序的严重冲击。

(二)核心议题发生变化

同样如表2所示,在核心议题方面,在国际秩序转型过程中,发展中国家与美国以外的西方发达国家,更多争论美国领导世界的方式,美国方面则更多关注如何维护美国的优势地位与国际秩序中的领导地位。而在国际秩序出现危机的背景下,两者聚焦的议题已经分别调整为美国是否还将继续领导世界与美国如何更好地维护自身实力。

世界各国之所以认为美国霸权及其领导的自由国际秩序可以被接受,与其开放而可进入的国际制度密切相关。[42]国际制度具有功能性与公共产品属性,对参与国共同利益的维护有着较强的正面促进作用。[43]这也是为什么自冷战结束以来,虽然美国在经济、军事安全等领域内出现了一系列令人失望的政策行为,加之其所领导的国际制度体系至今未能建立长效性的利益动态调解机制,无法有效地回应新兴市场与发展中国家渐趋增多的利益诉求,但国际社会更多的是以反美主义的形式表达对美国领导方式的不满,而非对战后自由国际秩序的直接不满。

与此同时,鉴于不同成员国在国际制度中的获利并不相同,制度领导国因其更大的权力地位,能够在对国际制度进行某种私有化调整的基础上,使其更好地服务于领导国的国家利益。[44]因此,美国作为在国际制度中拥有权力优势的领导国,也是自由国际秩序的最大受益者,其全球战略长期以维护全球霸权或现行国际秩序中唯一超级大国为总目标。如冷战结束后无论是亲历国际体系变革的老布什总统提出建立“世界新秩序”,还是后金融危机时期的奥巴马将国际秩序上升到四大国家利益之一的高度,并注重引领经济、军事安全等领域的规则重塑,都是旨在确保美国的全球霸权地位不受挑战。

但是受“美国优先”的冲击,无论是美国还是除美国以外的西方发达国家以及广大新兴市场与发展中国家,面对“正处于历史转折点”的国际秩序,其所关注的议题都在发生变化。特朗普执政以来美国对外关系委员会等美国多家智库围绕国际秩序领域出现的深刻调整展开密集研讨,其中达成的一项重要共识,即“美国建立并维护的国际经贸合作机制、安全联盟与自由主义政治准则是支撑战后自由国际秩序的三根支柱,这些制度规则調节各国间的关系,防止大国间的冲突,促进民主等价值观念的传播”。可是“特朗普领导下的美国拒绝上述三根支柱并对其进行全面冲击,美国不再热衷于巩固其在战后自由国际秩序中的领导地位,甚至对于是否应维持这一秩序的存续都持怀疑态度。”[45]特朗普政府正实质性地放弃对自由国际秩序的领导,重新树立现实主义的指导地位,或操纵自身在全球相关依赖关系中的特权地位,或将自身定位为一个普通大国,积极寻求美国自身实力特别是军事力量的提升,并加强对战略竞争对手的遏制。

在这种情况下,虽然“美国优先”及以此为基本遵循的特朗普政府内外政策能否顺利推行还受制于诸多因素,“美国优先”是美国暂时性的外交政策回调,还是标志着美国外交思想的根本性转向,尚有待观察与进一步深入研究,但越来越多的国家和地区意识到并开始担忧,“美国正逐渐摆脱其作为自由国际秩序担保人的这一传统角色”已成为不争的事实。如何填补因特朗普政府奉行“美国优先”所留下的众多议程空白,如何在强化遵守国际规则的基础上维护国际局势的基本稳定与互利合作的有序展开,已成为包括中国、欧洲在内的众多国家和地区关注并致力于推动的核心议题。[46]

结 束 语

目前,在“美国优先”冲击下出现的国际秩序危机,使中国面临巨大的外部环境压力。在中美关系层面,中美之间的战略竞争将进一步加剧。面对国际秩序危机,特朗普政府对华政策已全方位转向强硬。由于美国强化对华遏制,中美两国在经济、安全及国际制度领域“合作性竞争”的局面将被带有战略博弈性质的竞争所取代。在东亚地区层面,制度创设、协调博弈愈发激烈。鉴于“美国优先”冲击国际制度框架的改革和运行,国际、地区公共产品的有效供给,国家间特别是中美等大国间围绕地区制度的竞合互动日趋增多、凸显,加之随着美国提出并积极推进“自由开放的印太战略”,中国在相关地区推动“一带一路”建设、促进亚投行运营等创新地区合作的制度化探索将面临更多阻力。在全球层面,中国提升话语权与影响力将变得愈发困难。一方面,在“美国优先”影响下,民粹主义、孤立主义盛行,对自由主义价值观所造成的冲击态势,不符合中国的国家利益;另一方面,由于美国等西方国家对自身价值观优势的担忧与疑虑,对中国提升话语权与国际影响力的正当行为将表现得异常敏感。面对正由转型走向危机的自由国际秩序,中国旗帜鲜明地反对单边主义与民粹主义,抵制强权政治与国际霸凌行径。在此基础上,中国积极运筹同世界主要大国关系,高举合作共赢旗帜与捍卫国际公平正义,坚决履行“中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”[47]的庄严承诺。

第一,在權力层面,中国积极防范中美权力消长被过早认定为进入权力转移区间。当今世界正处于百年未有之大变局,而“美国优先”冲击下的国际秩序危机无疑是这一变局的重要组成与突出表现。虽然乱局、危机频现的国际秩序使中国面临着日益严峻的外部环境压力与挑战,但也应看到,持续快速发展、正在全面走近世界舞台中央的中国已成为推动国际秩序调整的重要因素之一。党的十八大以来中国推动共建“一带一路”,打造以亚投行为代表的基础设施投融资机制平台;提出“共同安全、综合安全、合作安全、可持续安全”的亚洲安全观,并成为联合国维和行动的主要出资国与维和人员派出国;携手世界共同应对全球气候变化,推动构建人类命运共同体,不断提升战略自信、保持战略定力,为危机中的自由国际秩序调整变革贡献中国方案与中国智慧。需要指出的是,中国在经贸、军事安全、全球治理领域积极探索与世界分享中国改革发展红利、坚定维护世界和平与安全、致力于全球性问题解决的过程中,始终重视并妥善处理与现行国际秩序及其领导国美国的关系,不寻求挑战和取代美国在现有国际秩序中的领导地位。

第二,在制度层面,中国明确支持现行国际秩序中合理和具有自由主义特征的制度安排,在更多地承担国际责任,向世界提供发展类公共产品的过程中,全力避免出现由中美各自主导的平行制度竞争。改革开放40余年来,中国利用现行国际秩序中的自由主义成分,特别是依托战后国际政治、经济制度框架所促进形成的总体相向而行的国际合作态势,以和平方式实现国家发展与崛起的生动实践,对广大发展中国家具有极为重要的示范、借鉴作用。这也是为什么特朗普政府对“美国优先”的强调与推行,导致美国参与领导全球事务的成本、现行国际秩序的自由主义价值观基础出现相当程度的弱化与动摇,在威胁中国的战略机遇期的同时,也严重影响后发国家的改革发展权益。作为负责任大国、现行国际秩序领域的“建设性力量”,旗帜鲜明地支持与捍卫包括以自由主义为特征的制度安排等现行国际秩序中的合理成分,已成为中国应对国际秩序危机,发挥国际引领作用的必然选择。

第三,在观念层面,积极思考构建新时代的中国国际秩序观,并注意防止中美围绕国际秩序领域具体议题的改革博弈被误读为不同文明和意识形态国家之间的斗争。国际秩序观集中反映一国对待国际秩序问题的基本看法,在历史上,大国崛起走向国际舞台的基础性条件之一,就是确立国际秩序观。[48]同样,鉴于依托综合国力的“结构性领导力”与依托思想的“知识性领导力”并非总是重合,若无法提供有吸引力的思想,一个国家即使再强大,对国际秩序的影响也是有限的。[49]当前中国特色社会主义进入新时代,对国家实力的基本认知、对国际环境的基本判断,以及对国家利益的基本排序都发生了深刻变化,而这也正是新时代中国国际秩序观的基本之处。系统梳理构建兼具全球性与地区性平衡、内敛性与扩张性平衡、继承性与创新性平衡的新时代中国国际秩序观,将在相当大程度上改变西方对中国“没有明确的价值来指引世界秩序”“中国对国际秩序的参与仍然呈现相当的复杂性与经常的矛盾性”等判断与认知,[50]并助力中国成为国际秩序领域的稳定力量,为自由国际秩序走出危机,探索更为包容、多元的未来提供可能。

[责任编辑:樊文光]

* 本文系国家社科基金青年项目“‘美国优先论冲击下的国际秩序对中国影响及其应对研究”(19CGJ031)、中央高校基本科研业务费项目“中美安全战略演进与东亚安全秩序转型”(3262019T63)的阶段性成果。

[①] 相关文献参见:Michael J. Boyle, “The Coming Illiberal Era,”Survival, Vol. 58, No. 2, 2016, pp. 35–66; Joseph S. Nye, Jr., “Will the Liberal Order Survive? The History of an Idea,” Foreign Affairs, Vol. 96, No. 1, 2017, pp. 10-16; G. John Ikenberry, Inderjeet Parmar, and Doug Stokes, “Introduction: Ordering the World? Liberal Internationalism in Theory and Practice,” International Affairs, Vol. 94, No. 1, 2018, pp. 1-5; G. John Ikenberry, “The End of Liberal International Order?”International Affairs, Vol. 94, No. 1, 2018, pp. 7-23; Carla Norrlof, “Hegemony and Inequality: Trump and the Liberal Playbook,”International Affairs, Vol. 94, No. 1, 2018, pp. 63-88; Doug Stokes, “Trump, American Hegemony and the Future of the Liberal International Order,” International Affairs, Vol. 94, No. 1, 2018, pp. 133-150; Rebecca Friedman Lissner and Mira Rapp-Hooper, “The Day after Trump: American Strategy for a New International Order,”Washington Quarterly, Vol. 41, No. 1, 2018, p. 7-25; Nicole Goodkind, “Henry Kissinger: The World Is in a ‘Very, Very Grave Period and Trump Could Mark ‘End of an Era, ”Newsweek, July 20, 2018, https://www.newsweek.com/henry-kissinger-trump-russia-putin-1035017。

[②] 相關文献参见唐世平:《国际秩序变迁与中国的选项》,《中国社会科学》2019年第3期,第187—203页;达巍:《“自由国际秩序”的前路与中国的战略机遇期》,《全球秩序》2018年第1期,第90—106页;王玮:《从“优势论”到“优先论”:冷战后美国对外政策思想的研究》,《美国研究》2018年第5期,第66—81页;肖河:《美国反建制主义和特朗普政策》,《国际政治科学》2017年第2期,第62—94页。

[③] [美]约翰·伊肯伯里:《大战胜利之后:制度、战略约束与战后秩序重建》,北京大学出版社2008年版,第1页。

[④] 西方学界在讨论国际秩序时多使用“自由国际秩序”这一术语,并将其认定为是在美国领导之下,参见G. John Ikenberry,Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order,Princeton: Princeton University Press, 2011, p.7; Robert Jervis, Francis J. Gavin and Joshua Rovner eds.,Chaos in the Liberal Order: The Trump Presidency and International Politics in the Twenty-First Century, New York: Columbia University Press, 2018, p. 10。

[⑤] 徐秀军:《金融危机后的世界经济秩序:实力结构、规则体系与治理理念》,《国际政治研究》2015年第5期,第82—101页。

[⑥] Joseph S. Nye, Jr., “The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective,”Foreign Affairs, Vol. 89, No. 6, 2010, p. 2.

[⑦] 吴心伯:《论亚太大变局》,《世界经济与政治》2017年第6期,第38—53页。

[⑧] Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, London: Macmillan, 1997, p. 7.

[⑨] 刘建飞:《国际格局演进与国际秩序重塑》,《当代世界与社会主义》2015年第5期,第112—119页。

[⑩] G. John Ikenberry, “The End of the Neo-Conservative Moment,”Survival, Vol. 46, No. 1, 2004, p. 7.

[11] G. John Ikenberry, Liberal Order and Imperial Ambition, Cambridge: Polity, 2006, p. 14.

[12] 李巍:《制度之战:战略竞争时代的中美关系》,社会科学文献出版社2017年版,第86页。

[13] [加]阿米塔·阿查亚:《美国世界秩序的终结》,上海人民出版社2017年版,第136—137页。

[14] G. John Ikenberry,Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order, Princeton: Princeton University Press, 2011, p. 7.

[15] Randall Schweller, “Three Cheers for Trumps Foreign Policy: What the Establishment Misses,” Foreign Affairs, Vol. 97, No. 5, 2018, p. 142.

[16] White House,The National Security Strategy of the United States of America, May, 2010, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

[17] Ulrich Speck, “The Crisis of Liberal Order,”American Interest, September 12, 2016; and Michael J. Boyle, “The Coming Illiberal Era,” p. 35.

[18] White House,National Security Strategy of The United States of America, December 2017, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf; Department of Defense,Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America, January 2018, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense -Strategy-Summary.pdf; Office of the Department of Defense,Nuclear Posture Review, February 2018, https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE -REVIEW-FINAL-REPORT.PDF; and Department of Defense,Missile Defense Review, January 17, 2019, https://media.defense.gov/2019/Jan/17/2002080666/-1/-1/1/2019-MISSILE-DEFENSE -REVIEW.PDF.

[19] Department of Defense,Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America, January 2018.

[20] Department of Defense, “DoD Releases Fiscal Year 2019 Budget Proposal,” February 12, 2018, https://dod.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1438798/dod -releases-fiscal-year-2019-budget-proposal/.

[21] Department of Defense, “U.S. Withdraws From Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty,” August 2, 2019, https://www.defense.gov/explore/story/Article/1924779/us-withdraws -from-intermediate-range-nuclear-forces-treaty/.

[22] James D. Fearon, “Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes,”American Political Science Review, Vol. 88, No. 3, 1994, p. 577; and Kenneth A. Schultz, “Looking for Audience Costs,”Journal of Conflict Resolution, Vol. 45, No. 1, 2001, p. 32.

[23] Robert Kagan, “Trump Marks the End of America as Worlds ‘Indispensable Nation, ”Financial Times, November 20, 2016, https://www.ft.com/content/782381b6-ad91-11e6-ba7d -76378e4fef24.

[24] 趙明昊:《“美国优先”与特朗普政府的亚太政策取向》,《外交评论》2017年第4期,第106—134页。

[25] 邢瑞利:《特朗普政府的“退出主义”外交探析》,《和平与发展》2019年第4期,第17—33页。

[26] 韩召颖、吕贤:《特朗普政府经济政策的制约因素与前景探析》,《国际论坛》2018年第4期,第1—12页;吕晓莉、刘婧文:《周期理论视角下特朗普政府“退群行动”动因探析》,《国外理论动态》2019年第5期,第101—111页。

[27] Colum Lynch, “Trumps War on the World Order,”Foreign Policy, December 27, 2018, https://foreignpolicy.com/2018/12/27/trumps-war-on-the-world-order/; and Doug Stokes, “Trump, American Hegemony and the Future of the Liberal International Order,” p.133.

[28] [美]约翰·伊肯伯里著,赵明昊译:《自由主义利维坦:美利坚世界秩序的起源、危机与转型》,上海人民出版社2013年版,第141—193页。

[29] Kenneth Katzman, “Iran Sanctions,” Congressional Research Service, February 4, 2019, https://www.iranwatch.org /sites/default/files/crs-iransanctions-050816.pdf.

[30] 参见Stewart M. Patrick, “Spare Us the Nationalist Defense of American Sovereignty,” Council on Foreign Relations, November 14, 2018, https://www.cfr.org/blog/spare-us-nationalist -defense-american-sovereignty; and Erik Brattberg, “Trumps Tariffs Undermine U.S. Leadership,” Carnegie Endowment for International Peace, March 14, 2018, https://carnegieendowment.org /2018/03/14/trump-s-tariffs-undermine-u.s.- leadership-pub-75795.

[31] Robert Kagan, “Trumps America Does Not Care,”Washington Post, June 14, 2018, https://www.washingtonpost.com/opinions/donald-trumps-america-the-rogue-superpower/2018/06/14/c01bb540-6ff7-11e8-afd5-778aca903bbe_story.html.

[32] Rebecca Friedman Lissner and Mira Rapp-Hooper, “The Day after Trump: American Strategy for a New International Order,” p. 7.

[33] Graham Allison, “The Myth of the Liberal Order,”Foreign Affairs, Vol. 97, No. 4, 2018, p. 124.

[34] Robert D. Blackwill, “Trumps Foreign Policies Are Better Than They Seem,” Council on Foreign Relations, April 2019, https://www.cfr.org/report/trumps-foreign-policies-are-better-they -seem.

[35] Nicole Goodkind, “Henry Kissinger: The World Is in a ‘Very, Very Grave Period and Trump Could Mark ‘End of an Era. ”

[36] 刘丰:《国际利益格局调整与国际秩序转型》,《外交评论》2015年第5期,第46—62页。

[37] 秦亚青:《国际体系、国际秩序与国家的战略选择》,《现代国际关系》2014年第7期,第13—15页;石斌:《秩序转型、国际分配正义与新兴大国的历史责任》,《世界经济与政治》2010年第12期,第69—100页。

[38] 陈凤英:《新兴经济体与21世纪国际经济秩序变迁》,《外交评论》2011年第3期,第1—15页;谢世清:《国际货币基金组织的份额与投票权改革》,《国际经济评论》2011年第2期,第119—126页。

[39] James Bruno, “How to Save the International Order from Trumpism,”Washington Monthly, March 22, 2019, https://washingtonmonthly.com/2019/03/22/how-to-save-the -international-order-from-trumpism/.

[40] 關于全球化过程中的不平衡问题,参见吴宇、吴志成:《全球化的深化与民粹主义的复兴》,《国际政治研究》2017年第1期,第52—65页;[英]戴维·赫尔德著,童新耕译:《驯服全球化》,上海世纪出版集团2005年版,第7页。

[41] Giandomenico Majono, “The European Community between Social Policy and Social Regulation”, Journal of Common Market Studies, Vol. 31, No. 2, 1993, p. 153; 引自杨悦、张子介:《“美国优先”及其对美韩同盟的影响探析》,《太平洋学报》2019年第3期,第10—21页。

[42] G. John Ikenberry, “Institutions, Strategic Restraint, and the Persistence of American Postwar Order,”International Security, Vol. 23, No. 3, Winter 1998/1999, p. 43; and John Mearsheimer, “Why We Will Soon Miss the Cold War,”Atlantic Monthly, Vol. 266, No. 2, 1990, p. 35.

[43] Oran R. Yong, International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment, Ithaca: Cornell University Press, 1989, p. 21.

[44] Shiping Tang, A General Theory of Institutional Change, London: Routledge, 2012, Chapter2; 李巍:《制度之战:战略竞争时代的中美关系》,第65页。

[45] Stewart M. Patrick, “The World Order Is Dead. Long Live the World Order,” Council on Foreign Relations, June 25, 2019, https://www.cfr.org/blog/world-order-dead-long-live-world -order.

[46] Erik Brattberg, and Michael Kimmage, “Trump and the (Liberal) International Order,” February 6, 2018, http://carnegieendowment.org/2018/02/06/trump-and-liberal-international-order -pub-75659.

[47] 《习近平谈治国理政》(第二卷),外文出版社2017年版,第42页。

[48] 高程:《中国崛起与新国际秩序观的建构》,《文化纵横》2016年第5期,第100—104页。

[49] Oran. R. Young, “Political Leadership and Regime Formation: On the Development of Institution in International Society,” International Organization, Vol. 45, No. 3, 1991, p. 281; 唐世平:《国际秩序变迁与中国的选项》,第187—203页。

[50] Suisheng Zhao, “China as a Rising Power Versus the US-led World Order,”Rising Powers Quarterly, Vol. 1, No.1, 2016, p. 13; and Michael J. Mazarr, Timothy R. Heath, and Astrid StuthCevallos, “China and the International Order,” https://www.rand.org/pubs/research_reports /RR2423.html.