急性热应激对大菱鲆血液生化指标的影响

孟 振, 张鸿丽, 刘新富, 贾玉东, 刘 滨, 曲江波

(1. 中国水产科学研究院 黄海水产研究所 海洋渔业科学与食物产出过程功能实验室, 山东 青岛 266071; 2. 暨南大学 赤潮与海洋生物学研究中心, 广东 广州 510632; 3. 烟台开发区天源水产有限公司, 山东 烟台 264006)

温度是水产养殖中最关键的环境因素之一, 养殖水温的任何变化都可能影响鱼类的行为、生化和正常生理活动[1-3]。已有研究表明, 热应激会对鱼类产生不利影响, 包括代谢紊乱[4,5]、氧化应激[6,7]、免疫力和抗病力的急剧下降[8,9]等。血液作为鱼类循环系统重要的组成部分, 高温胁迫引发的神经内分泌调节、内环境稳态失衡等变化会在鱼类血液指标上有所体现, 同时血液生理生化指标也能够客观地反映机体的应激状态和抗应激调控机制, 血液理化指标也由此被广泛应用于评估鱼类生理健康程度和对环境的适应能力[10-12]。

大菱鲆(Scophthalmus maximus)是一种冷温性比目鱼(Pleuronectiformes)类, 现已发展成为中国、欧洲和美洲的重要海水养殖品种。适应低水温生活和生长是其突出特点, 实践证明对于10~15 cm的大规格鱼种, 在5℃的水温条件下仍可保持较积极的摄食状态, 其最适生长水温在13℃~20℃, 而且随苗种规格的增加, 其最适生长水温范围不断降低, 长期处于23℃以上水温条件下影响其生长率和成活率[13,14]。当前, 中国大菱鲆养殖模式主要为室内工厂化和网箱养殖, 养殖范围由北方的环渤海三省一市辐射至福建沿海, 而且因其相对完整的产业链条、养殖效益和市场认可度, 又是未来深远海养殖的最佳适养品种。在全球气候变暖和极端天气频发的情况下, 夏季高温已成为威胁大菱鲆健康养殖的重要因素。高温应激对大菱鲆的影响近年来也引起研究者的重视, 应激标志物的选择主要集中于体表黏液[15]和氧化应激指标[16], 缺乏对血液理化指标的广泛调研。

本研究通过急性热应激, 检测温度和时间双因素作用下血液神经内分泌激素、血糖、抗氧化和非特异性免疫指标的动态变化, 以期分析大菱鲆响应热应激的反应策略和抗热应激调控机制, 为大菱鲆耐高温选育和养殖中发展抗高温调控措施提供参考资料。

1 材料和方法

1.1 实验材料

实验在烟台开发区天源水产有限公司进行, 幼鱼为公司培育的全同胞苗种, 苗种培育驯化温度为18±1℃, 规格为全长21.98 cm±0.53 cm、体质量183.65 g± 15.99 g。选择体质健壮、活力强、规格整齐的幼鱼, 实验前在实验水槽暂养48 h, 水温18±0.5℃, 暂养期间不投饵。

1.2 实验条件及控温方式

实验水槽实际水体300 L, 实验用水为紫外线消毒的砂滤海水, pH 7.85, 盐度29.5, TAN<0.1 mg/L。温度以钛加热棒(1 000 W)和控温仪(HXSWT-210, 大连汇新钛设备开发有限公司)控制, 控温精度±0.5℃, 实验期间微流水(换水量约3次/d), 正常充气, 保持溶氧6.5 mg/L以上。

1.3 高起始致死温度

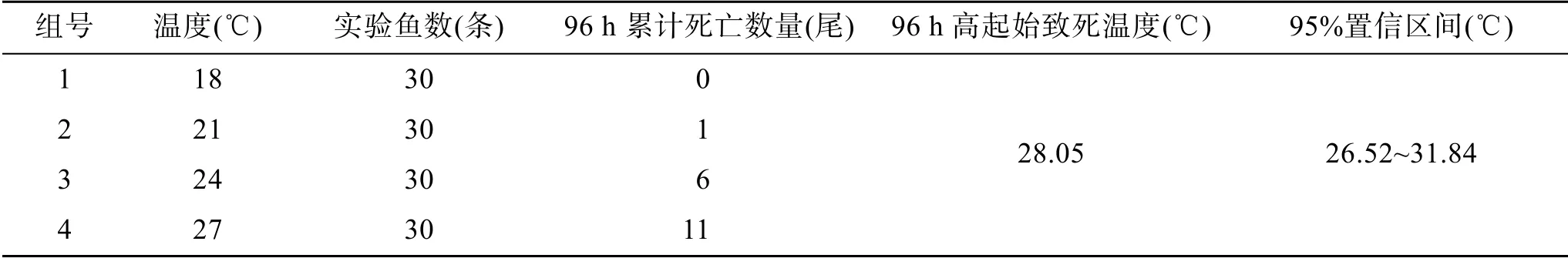

设定18℃、21℃、24℃和27℃ 4个温度梯度, 每个温度设置3个平行样, 每个平行样放入同规格大菱鲆幼鱼10尾, 初始温度为18±0.5℃过滤海水, 按1℃/h的升温速率, 升到预设温度, 以温度达到预设值为时间零点, 进行96 h高温胁迫实验, 实验结束后统计各温度组实验鱼累计死亡率, 利用Probit 回归分析获得96 h死亡率达到50%的温度值, 作为大菱鲆大规格苗种高起始致死温度(96 h UILT50, Upper Incipient Lethal Temperature 50)[17]。实验期间不投饵, 观察记录大菱鲆的行为反应, 每4 h测量1次水温、溶解氧和pH, 每24 h记录各平行样死亡个体数量, 并及时剔除死亡个体, 鱼体死亡以碰触15 s内无反应为准。

1.4 热应激试验

采用上述温度梯度及实验操作, 评估热应激对大菱鲆大规格幼鱼血液生化指标的影响, 每个试验组设3个平行样, 每个平行样放入上述同规格大菱鲆幼鱼30尾。

1.4.1 血液样品采集

在胁迫试验的0、3、6、9、12、24、48、72和96 h随机取样采血, 每次每组平行样各随机取样2尾, 共6尾鱼。采血后将鱼体放入暂养池, 不再放回原试验水槽, 以避免对同一条鱼重复取样。

为减少采血操作对结果的影响, 取样时将鱼迅速捞起, 并立即投入质量浓度为200 mg/L的MS-222海水中进行快速深度麻醉(10 s~15 s碰触无反应), 尾静脉釆血。采血注射器及离心管均用20 μL的1%肝素钠溶液浸润、烘干、冷却后使用。采集血样在4℃保温箱中静置, 以4℃、4 000 r/min离心10 min制备血浆, 血浆于–80℃冰箱中保存备用。

1.4.2 血液样品分析

使用Elisa法(上海酶联, 中国)测定血浆皮质醇(Cortisol, Fish Cortisol Elisa Kit ml003467)和肾上腺素(EPI, Fish EPI Elisa Kit ml920078)浓度; 使用微量酶标法(南京建成, 中国)检测血浆碱性磷酸酶(AKP)和还原型谷胱甘肽(GSH)浓度/活性; 使用羟胺法(南京建成, 中国)检测血浆超氧化物歧化酶(SOD)活性; 使用葡萄糖氧化酶-过氧化物酶法(南京建成, 中国)检测血浆葡萄糖(GLU)浓度。操作方法参照试剂盒说明书。

1.5 数据分析

大菱鲆96 h的UILT50和95%可信区间使用SPSS 17.0软件以概率单位加权回归(Probit)法求出。血浆生化指标数据以平均值±标准差(Mean±SD)表示, 利用SPSS 17.0软件双因素方差分析(Two-way ANOVA)进行检验, 并采用Tukey’s多重比较分析同一温度不同时间和同一时间不同温度组间的差异, P<0.05表示显著性差异。

2 结果

2.1 行为反应

大菱鲆大规格幼鱼对急性热应激胁迫产生明显的行为反应, 高温组鱼体行为响应时间提前, 反应程度剧烈。对照组(18℃)大菱鲆整个试验周期都相对安静伏底, 泳速、泳态正常, 体色无明显变化; 21℃组实验初期(0~12 h)鱼体相对安静, 24 h后游泳频率高于18℃组, 泳速、泳态、体色正常; 24℃组实验早期(12 h)鱼体即表现烦躁, 游动频繁, 尤其喜欢向水面游动, 后期体色变浅, 体表特有的色素斑点更加明显; 27℃组实验早期(9 h)鱼体不停在中上水层游动, 易受惊吓, 体色明显变浅, 同时体表色素斑点突出; 高温组(24℃、27℃)实验后期鱼体运动频率明显下降, 且有不同比例的个体反应迟钝, 死亡个体症状表现为口张大或微张, 鳃盖闭合。

2.2 高起始致死温度(UILT50)

对照组96 h内实验鱼全部存活, 无异常反应。其他实验组升温过程中(升温时长3 h~9 h)均未发现死亡现象, 急性热应激对大菱鲆的致死效应见表1, 21℃组仅1尾个体在48 h内出现死亡, 24℃和27℃组在24 h~96 h内有不同比例的死亡率, 死亡率随温度升高不断上升。SPSS 17.0软件以概率单位加权回归(Probit)法求出大菱鲆96 h的高起始致死温度为28.05℃, 95%置信区间为26.52℃~31.84℃。

表1 大菱鲆的急性高温胁迫致死效应和高起始致死温度 Tab. 1 Acute temperature stress and upper incipient lethal temperature 50 (UILT50) leads to lethality in juvenile turbot

2.3 对血液生化指标的影响

2.3.1 对神经内分泌调节的影响

温度和胁迫时间均对大菱鲆血浆肾上腺素(EPI)含量变化有显著影响, 且两者存在显著的交互作用(图1)。同一温度下, 除18℃组外, 热应激组血浆EPI含量随胁迫时间的延长均呈现逐渐上升的趋势; 同一胁迫时间, 21℃组血浆EPI含量自12 h后始终维持最高值, 且显著高于对照组(P<0.05), 24℃和27℃组EPI含量则基本与对照组相当, 实验早期(6 h~12 h)则显著低于对照组水平(P<0.05)。

血浆皮质醇(Cortisol)含量受温度、胁迫时间和两者交互作用的显著影响(图2)。18℃组血浆血浆皮质醇含量始终维持较低的水平, 热应激组血浆血浆皮质醇含量随胁迫时间延长呈现先升后降的趋势, 均在48 h达到最高值; 同一胁迫时间, 24℃和27℃组血浆皮质醇含量随温度变化响应时间相应提前, 于胁迫后3 h或6 h即显著高于对照组(P<0.05), 21℃组血浆血浆皮质醇含量响应时间滞后, 至胁迫后9 h显著高于对照组(P<0.05), 24 h和48 h含量也显著高于24℃和27℃组(P<0.05), 达对照组2倍多。

图1 急性温度胁迫对大菱鲆血浆肾上腺素含量的影响 Fig. 1 Effect of acute temperature pressure on plasma EPI content in turbot

2.3.2 对血糖含量的影响

血浆血糖(GLU)含量受温度、胁迫时间及交互作 用的显著影响(图3)。同一温度条件下, 18℃组GLU含量维持相对一致的表达水平, 实验后期GLU含量略微下降, 但差异不显著(P>0.05); 21℃组血糖含量随胁迫时间呈现逐渐升高的趋势, 48 h后GLU含量显著高于胁迫前(P<0.05); 高温组(24℃和27℃)GLU含量随胁迫时间呈先升后降的趋势, 3 h~9 h即显著高于胁迫前, 至96 h下降至最低值。同一胁迫时间下, GLU含量与温度有关, 实验早期(0~24 h), GLU含量与温度呈正相关, 27℃组快速(6 h)达到最高值, 约为对照组的1.5倍, 实验后期(48 h~96 h), 热应激组GLU含量与温度呈负相关, 21℃组GLU含量处于最高值, 而24℃和27℃组GLU则快速下降至极低水平, 显著低于21℃组(P<0.05)。

2.3.3 对氧化应激参数的影响

温度和胁迫时间显著影响血浆还原型谷胱甘肽(GSH)的含量变化, 但两者无显著性交互作用(图4)。同一温度下, 18℃组血浆GSH实验周期内无显著性变化, 21℃组除48 h显著降低外, 其他时间也没有显著性变化, 24℃和27℃组GSH含量则随时间延长逐渐降低, 胁迫初期(0~3 h)显著高于胁迫后期(24 h或96 h后)(P<0.05)。同一胁迫时间下, 4个温度组仅胁迫起始时(0 h), 27℃组血浆GSH含量显著高于其他实验组(P<0.05), 此后, 各温度组血浆GSH含量无显著性差异(P>0.05)。

血浆超氧化物歧化酶(SOD)活性受温度、时间及交互作用的显著影响(图5), 其影响作用主要表现在胁迫初期, 在胁迫0~3 h内血浆SOD活性与温度呈正相关, 且随胁迫时间延长而升高(P<0.05), 胁迫6 h后, 各温度组和各胁迫时间除个别点外, 均无显著性差异(P>0.05)。

图2 急性温度胁迫对大菱鲆血浆皮质醇含量的影响 Fig. 2 Effect of acute temperature pressure on plasma Cortisol content in turbot

图3 急性温度胁迫对大菱鲆血浆葡萄糖含量的影响 Fig. 3 Effect of acute temperature pressure on plasma GLU content in turbot

图4 急性温度胁迫对大菱鲆血浆还原型谷胱甘肽含量的影响 Fig. 4 Effect of acute temperature pressure on plasma GSH content in turbot

图5 急性温度胁迫对大菱鲆血浆超氧化物歧化酶活性的影响 Fig. 5 Effect of acute temperature pressure on plasma SOD activity in turbot

2.3.4 对非特异性免疫能力的影响

血浆碱性磷酸酶(AKP)活性受温度、胁迫时间及交互作用的显著影响(图6)。同一温度下, 18℃组和21℃组AKP活性96 h内无显著性变化, 24℃和27℃组在24 h内也无显著性变化, 24 h后随胁迫时间延长逐渐升高。同一胁迫时间, 热应激组AKP活性在9 h内稍低于对照组, 差异不显著(P>0.05), 12 h显著低于对照组AKP活性(P<0.05), 48 h后热应激组AKP活性则显著高于对照组(P<0.05), 且升高幅度与温度呈正相关。

3 讨论

鱼类作为变温动物, 环境温度变化直接影响机体的新陈代谢过程, 适温范围内温度升高, 鱼类游泳、呼吸频率、摄食等行为强度增大, 生理活动增强, 代谢旺盛, 但温度超过其适温范围, 则会导致代谢紊乱, 直至机体死亡[18]。作者通过高温胁迫实验, 对大菱鲆幼鱼死亡率和行为反应进行比较, 结果表明: 在18℃驯养温度和1℃/h的升温速率下, 热应激组(24℃和27℃)大菱鲆实验早期均表现出游动频繁、烦躁和呼吸急促的特点, 而后期则逐渐降低游动频率, 直至丧失躲避风险的能力, 96 h高起始致死温度(UILT50)为28.05℃。大菱鲆对急性热应激的行为反应与大黄鱼(Larimichthys crocea)[19]、虹鳟(Oncorhynchus mykiss)[20]等游泳性鱼类相似, UILT50低于许氏平鲉(Sebastes schlegelii)和大泷六线鱼(Hexagrammos otakii)等冷温性鱼类[17], 但稍高于木云雷[21]等报道的大菱鲆稚鱼24 h UILT50(26.54℃), 这可能与不同的升温方式有关, 作者采用1℃/h的升温速率, 而后者采用了突变高温胁迫的方法, 多数研究也已证实同种鱼类UILT50受到个体因素、驯化温度、升温速 率和水质条件等多种因素的协同作用[3,17]。

图6 急性温度胁迫对大菱鲆血浆碱性磷酸酶活性的影响 Fig. 6 Effect of acute temperature pressure on plasma AKP activity in turbot

Bartons[22]把鱼类对环境压力应激的初级阶段定义为神经内分泌反应, 有两条内分泌调节途径, 一是交感-嗜铬组织系统, 常被急性胁迫激活, 特别是应激伴随或者涉及血氧含量的显著降低, 通过释放肾脏嗜铬细胞组织中储存的儿茶酚胺类激素, 导致血浆儿茶酚胺、肾上腺素和去甲肾上腺素水平的快速增加[23]。二是下丘脑-垂体-肾间组织轴(HPI轴), 激活下丘脑促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)、垂体促肾上腺皮质激素(ACTH)、肾间组织皮质类固醇激素的级联释放, 导致血浆皮质醇含量的升高[24]。已有研究表明, 温度急性应激导致虹鳟[25]、许氏平鲉[26]、大黄鱼[19]和裂腹鱼(Schizothorax prenanti)[27]等多种鱼类皮质醇的短期快速升高, 皮质醇也因此被认为是鱼类温度应激反应的初始指示器[11,28]。本研究中, 同其他鱼类一样, 急性热应激组大菱鲆血浆皮质醇快速升高, 胁迫初期皮质醇升高的响应时间与温度明显相关, 温度越高, 响应时间提前, 血浆皮质醇含量随胁迫时间延长呈现先升后降的趋势, 各胁迫组均在24 h~48 h达到最高值, 至96 h仍显著高于对照组。血浆EPI含量则未表现类似的趋势, 高温组(24℃和27℃)含量胁迫早期(6 h~12 h)显著低于对照组, 而其他时间与对照组无显著差异, 仅21℃组48 h后显著高于对照组。由此推测, HPI轴调节作用在大菱鲆急性温度胁迫反应中其主导作用, 血浆皮质醇可以作为温度应激反应的内分泌激素标志物。本实验中血浆皮质醇含量的变化规律也表明, 对于24℃和27℃热应激组在胁迫初期(3 h~6 h)检测血液血浆皮质醇含量即可准确体现大菱鲆的应激状态, 而21℃组则需推迟至9 h以后, 以24 h~48 h的含量作为敏感指标最为有效, 血浆皮质醇变化规律也与大菱鲆行为变化相对应, 24℃和27℃热应激组在胁迫初期(0~12 h)即表现出游动频繁、烦躁不安的应激状态, 血浆皮质醇含量也相应升高, 21℃组则在24 h后才表现出游动频繁的特点, 血浆皮质醇含量响应时间则相对滞后。

血糖(GLU)是鱼类最重要的能源物质, 主要来源于肝糖原分解和糖异生作用两方面, 正常状态下其浓度维持相对恒定的水平, 对机体生理状态变化和外界环境因子刺激非常敏感, 是重要的生理、病理和毒理学指标[11]。本研究中, 高温(24℃和27℃)胁迫初期大菱鲆血糖含量快速升高, 于胁迫后3 h~6 h即达最高值, 其后则呈现逐渐下降趋势, 而21℃实验组则呈现不同的变化趋势, 胁迫24 h内无显著性变化, 48 h后显著升高。这是由于温度对鱼类血糖的影响普遍认为, 在适温范围内, 温度升高, 机体代谢旺盛, 血糖含量升高, 健康状况良好; 当超过最适温度, 实验初期环境温度急剧变化时, 机体表现出运动频率增加、呼吸速率加快的行为变化, 亟需能量物质的供应, 应激胁迫刺激HPI轴释放皮质醇进入循环系统, 促使肝糖原降解速率加快和糖异生作用增强, 血糖的升高满足高温导致机体能量代谢水平上升的需求, 而随着胁迫时间延长, 血糖被消耗以供应能量, 肝糖原被大量分解, 导致血糖含量显著降低[19,25]。同时, 48 h后热应激组血浆血浆皮质醇含量呈现下降趋势, 也暗示实验鱼可能处于应激后适应调整阶段, 相关研究也表明鱼类血糖与皮质醇之间存在相互调节机制, 皮质醇可以通过调节肝脏、肾脏组织相关酶活性的变化, 使糖异生反应受阻, 使得血糖水平进一步降低, 而高血糖症状又可以反馈调节血浆皮质醇的持续升高[29,30]。本实验中大菱鲆血糖变化是否存在热应激后适应调节机制, 则需要对热应激过程中HPI轴组织血浆皮质醇合成酶、葡萄糖降解酶和异生酶等相关基因表达水平和酶活变化规律进行深入研究。温度对鱼类血糖含量的影响在多种鱼类得到相似的结论[11,25,26], 血糖可以作为大菱鲆温度急性胁迫的良好指标, 与血浆皮质醇指标的变化规律相似, 24℃和27℃热应激组在胁迫初期(3 h~6 h)检测血糖含量, 即可准确反映温度应激状态, 且血糖含量高低与胁迫温度正相关, 21℃则需延迟至48 h后血糖含量才显著升高。

温度同样影响鱼类抗氧化能力, 水温升高会提高鱼类新陈代谢速率, 导致机体耗氧率的增加, 促使氧自由基(ROS)的产生, 从而导致氧化压力, 引起机体抗氧化反应[31]。大量研究表明, 鱼类暴露于温度胁迫下其血清抗氧化酶活性常呈现增加的趋势, 如暗纹东方鲀(Takifugu obscurus)[6]和褐牙鲆(Paralichthys olivaceus)[32]等。本研究中, 高温急性胁迫下, 大菱鲆血浆SOD酶活和GSH含量均在胁迫初期(0~6 h)呈现显著的上升趋势, 表现出抗氧化应激的生理状态, 但胁迫6 h后, 血浆SOD酶活和GSH含量随胁迫时间延长无显著变化趋势, 也未表现出与温度梯度的相关性, 同一取样时间各温度组间无显著性差异。Lu[16]等通过大菱鲆高温敏感型家系和耐高温家系的温度胁迫实验, 也证实耐高温家系在温度(25.5℃和29.5℃)胁迫初期(0 h和6 h)血清SOD酶活呈显著上升趋势, 而25.5℃组SOD酶活0、6、24 h间无显著性差异, 与本研究结果相似, 高温胁迫初期血浆SOD酶活上升, 而胁迫后期SOD酶活未表现出显著性变化。究其原因, 可能与胁迫初期, 高温导致的ROS快速积累, 亟需依赖血清抗氧化系统清除多余的自由基, 促使抗氧化酶活性增加, 而随着胁迫的延长, 肝脏可能成为抗氧化酶促反应的主要场所, 正如低温胁迫对云纹石斑鱼肝脏和血清抗氧化指标影响的研究报道相似[33], 肝脏抗氧化酶活力增加, 血清抗氧化酶活力则无显著性变化。高温对大菱鲆氧化应激反应的影响仍需深入研究, 其血浆SOD酶活和GSH含量不能准确反应机体的氧化应激状态。

碱性磷酸酶(AKP)是鱼类重要的非特异性免疫标志酶, 存在于多种鱼类组织, 具有防御和消化的双重作用, 也是重要的代谢调控酶, 参与磷酸基团转运和代谢、钙磷调节等, 其含量受环境变化的影响, 反映了鱼类应激状态[34]。温度胁迫对鱼类血清AKP活性的影响研究相对较少, 对虹鳟[22]和银鲳(Pampus argenteus)[35]的热应激研究结果表明, 血清AKP活性随温度升高呈下降趋势。本研究中, 胁迫初期(12 h内)高温组血浆AKP活性不断下降, 至12 h显著低于对照组, 表明高温急性胁迫初期, 机体调控代谢能力下降, 48 h后胁迫组AKP活性明显上升, 显著高于对照组, 且升高幅度与温度呈正相关, 可能是由于大菱鲆重要代谢组织肝脏经急性温度胁迫后产生损伤或出现障碍, 内源性AKP大量释放经循环系统进入血液有关[34], 导致血浆AKP酶活短时间快速升高。

综上所述, 在pH 7.85、盐度29.5和溶解氧高于6.5 mg/L的环境条件下, 驯化温度为18±1℃的大规格大菱鲆幼鱼(平均体质量183.65 g±15.99 g), 采用1 /h℃ 的升温速率, 96 h高起始致死温度为28.05 ; ℃21℃组血浆皮质醇和GLU含量均随胁迫时间延长呈相对升高的趋势, 血浆皮质醇含量24 h~48 h达最高值, GLU含量则在48 h~72 h达最高值, AKP活性无显著性变化, 伴随机体运动频率的增加, 表明21℃开始出现热应激反应并进入适应性调节状态; 24℃组胁迫初期(3 h~6 h)血浆皮质醇、GLU含量均显著提升, 胁迫后期GLU迅速降低(48 h)、AKP活性快速上升(72 h), 表明24℃可能是大菱鲆热应激由适应性调节进入受损状态的“关键高温点”, 伴随少量个体出现死亡; 27℃组胁迫初期(3 h~9 h)血浆皮质醇、GLU含量、GSH含量、SOD活性均显著性升高, 胁迫后期GLU显著降低(24 h)、AKP显著升高(48 h), 暗示肝脏等组织受损严重, 死亡比例近40%, 表明27℃是大菱鲆大规格商品鱼养殖过程中高温耐受上限; 血浆皮质醇、GLU和AKP含量/活性可以作为大菱鲆热应激过程的敏感指标。