清供无尘

赵多多 孙路遥 卢晓菡 吴琼 张立峰

流尘开坐上,清供满斋中

观古人书画,不难发现清供题材十分受欢迎,一两座奇石、几株插花、三五个瓜果,既能将文人雅士的闲情逸趣体现得淋漓尽致,也使书斋、厅堂充满雅趣。清供,即清雅的供品。据《辞源》解释,古人从感受到大自然不可抗拒的力量起,便对自然产生了敬畏之心,一方面希望自身免于灾祸,另一方面渴望获得超自然的力量,于是献上自己珍视的物品作为供品,因此就有了祭祀,这便是清供的起源。

观音像99×67.5cm 民国 李灵伽

百卉清供,雅致多情

兩汉之际,在佛教传入中国后,“禅房供花”的佛供礼仪也随之传入,佛教信徒将瓶花、篮花等供于佛前,以表达对佛祖虔诚的敬意,这成为清供最早的功能形态。魏晋时期,王羲之设兰亭雅集,于暮春之初在会稽山举办“修禊”,消灾祈福,文人雅聚。山林中,人们煮茶弄酒,一觞一咏,畅叙幽情。石上摆放的瓶花、茶壶等也成为清供摆设的雏形。隋唐时期,佛供瓶花进一步演变为生活美学的重要元素,讲究“稀疏淡远,荒妙空灵”的瓶花清供,日渐趋于纯美感的欣赏,文人气息越来越浓。后来,清供不再局限于祭祀和供奉,开始逐渐融入人们的日常生活,成为放置在室内案头上供观赏的各色清玩,如盆景、古器物、奇石、精美文具等,用以装饰家居,增添生活情趣,进而形成了案头清供之风尚。

入宋以来,封建礼教在某种程度上束缚了文人士大夫的壮志雄心,一些仕途不顺的文人士大夫逐渐退回宁静的书斋,在隐逸中寻求个体的精神安慰。杂糅了文物鉴赏、插花艺术、装饰艺术的清供文化,日渐成为一项满足文人精神需求的文化活动。随后,文人士大夫开始将这种生活方式带入画卷中,以清供物品作为主要表现题材,或以其作为其他题材的表现背景,借以挥洒才情,寄托情思,表达自己修身、齐家的理想和追求。宋代是清供图发展的重要阶段,花枝蔬果与器物相配的岁朝清供图、清雅别致的书斋清供图、文人品鉴古器物的博古清供图等,皆成为清供图主要的表现形式。

岁朝清供 绢本设色47×33cm 明末清初 柳如是

博古四屏图 纸本 30×97cm 近现代 陈葆棣画作从左至右依次为《寒香图》《读书图》《室雅图》《品茗图》。作者运笔浓淡相宜,画作文人气息浓厚,呈现清雅高逸之气。

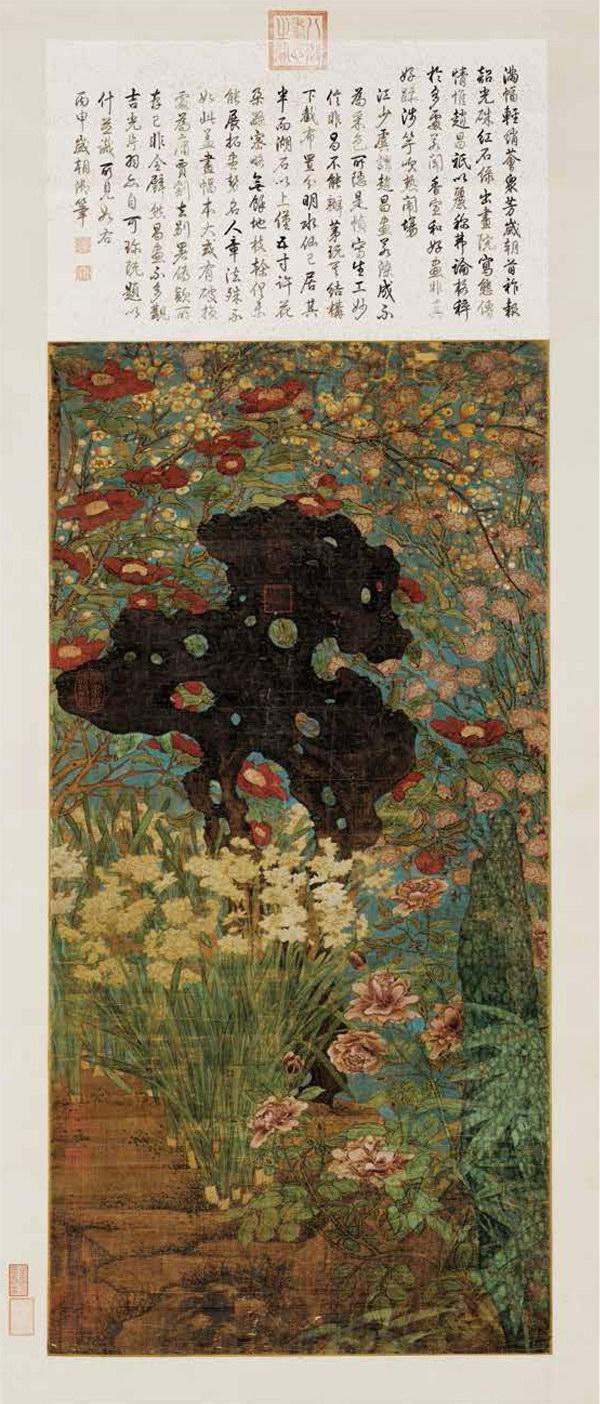

明清时期,“文字狱”的大兴,使文人士大夫不仅丧失了求取功名、治国安邦的仕途理想,更丧失了直面时代、社会甚至自身的精神力量,只能被迫安于书斋,在清雅的陈设中寻求安慰。而在宋代形成的相对稳定的绘画样式——清供图,正好成为文人士大夫退隐书斋生活的某种折射,因此为元、明、清时代文人所继承发扬,日渐成为独特的、雅俗共赏的中国传统绘画题材。宋代的赵昌、李嵩,元代的钱选,明代江南的文人士大夫及明末清初的陈洪绶,清代的诸多宫廷画师,近代的赵之谦、任颐、吴昌硕等,都有众多不同题材及内容的清供图画留存。尽管因时代不同,清供图的题材、内容及艺术面貌存在些许差异,但整体呈现出高雅清丽的风格特征,其中所见最多的便是书斋清供图与岁朝清供图两类。

文房清供,观照自我

文人的儒雅往往体现在对诸多生活细节的讲究:曲水流觞、文人雅集、叠石造园、琴棋书画……这些都是文人特有的生活情趣和理想生活范式,由此也产生了与之相关的书斋清供图。

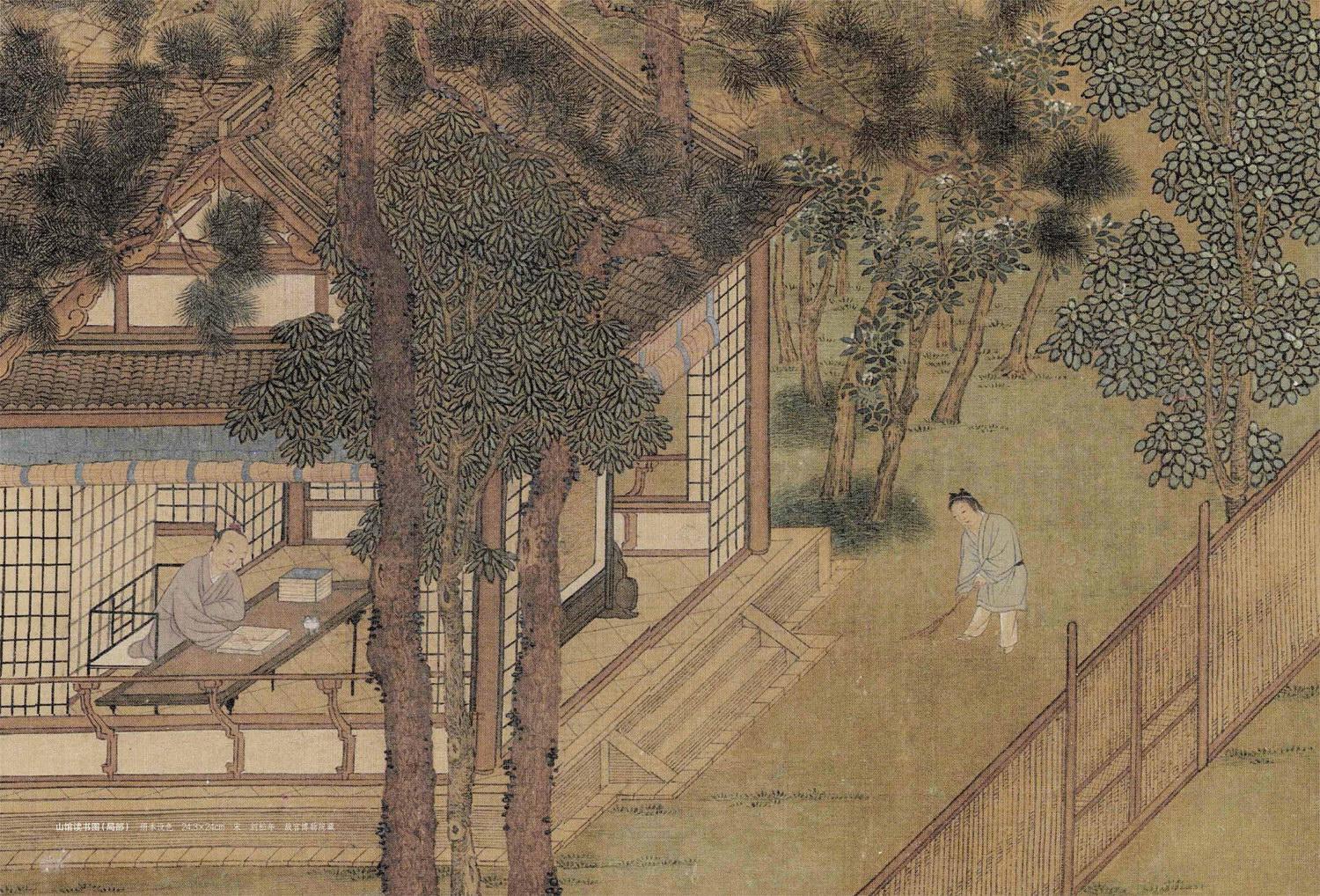

书斋清供图描绘的场景大多在精巧别致的园林中。园林中设有书斋,文人或斋内独处,或与两三位友人小聚,场景中有清供摆设。明代中期开始,江南地区的士人阶层更醉心于以书斋清供为题材创作书画作品,精致的园林、典雅的书斋、古朴的茶具、素雅的文房、清丽的插花等融于画作中,于沉静中见灵动,以此表达失意文人借物抒怀之情。

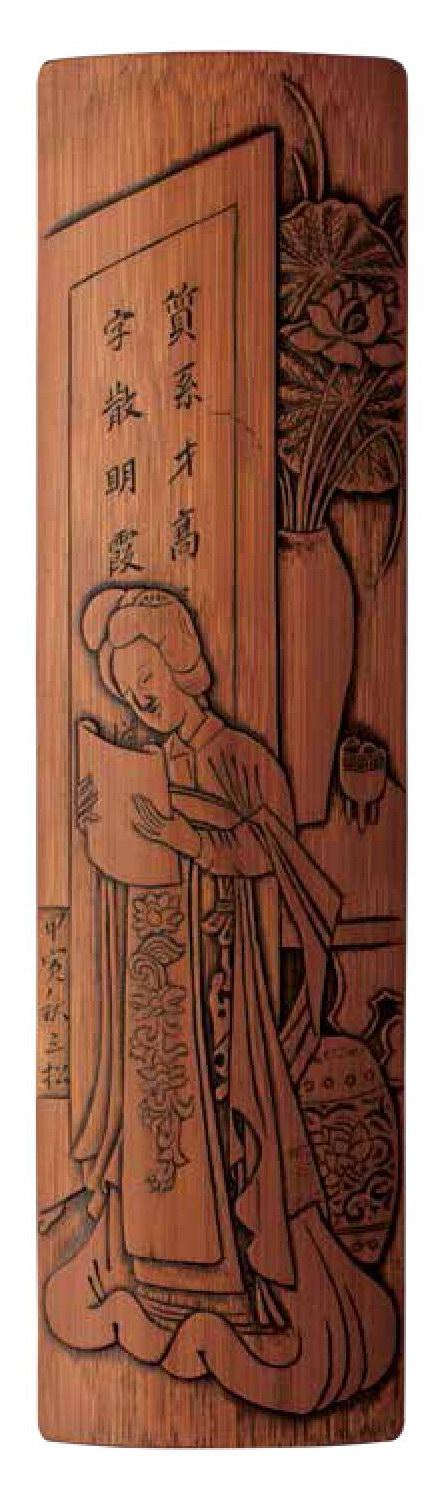

文房清供是文人书斋雅集中笔耕丹青的必要条件,其始于汉代,兴于唐宋,至明清更加丰富多样,由于年代不同,其形制和用途也有一些差异。但随着制作工艺的不断改进和完善,文房清供也逐渐呈现出实用性与艺术性相得益彰的特点。文房用品内容丰富,包括笔筒、笔插、笔匣、笔掭、笔洗;墨盒、墨床、水注、水丞;镇纸、臂搁、裁刀;砚滴、砚屏、印章、印盒、帖架等。它们既是书案上的实用之物,又是文人士大夫点缀书案、玩赏自娱的陈设品,更是他们超凡脱俗之人格精神的投射。

岁朝图 纸本设色 135×47.4cm 清 刘承德

至明代时,清玩之风更盛。明清文人以宋人为典范,追求雅致的生活情调,极重书斋陈设。因此,对明清文人雅士来说,营造一个安静的读书空间,配以雅致的家具及器物陈设,使书斋兼具知性与美感,甚至是比读书、社交本身更为重要的追求。因为丧失在仕途上明志的机会后,他们只能在自己的书斋中尽力保持文人的清雅与某种精神特质。与此同时,文人士大夫还积极投身于这些用品的创新与制作,在其中融入更多的美学思想与文化内涵,体现出文人的生活理念与情感追求。

岁朝清供,祈福纳祥

明清时期,岁朝清供已成为非常盛行的绘画题材,再配以诗文,形成了典型的文人画风,受到文人士大夫的广泛喜爱。汪曾祺曾在《岁朝清供》一文中写道:“岁朝清供是中国画家爱画的画题,明清以后画这个题目的尤其多,画里画的、实际生活里供的,无非是这几样:天竹果、蜡梅花、水仙……隆冬风厉,百卉凋敝,晴窗坐对,眼目增明,是岁朝乐事。”可见,岁朝清供图在情感寄托之外,无疑又成为愉悦性情、渲染气氛的最佳图画样式。

古人讲“朝”者,“旦”也,“早”也,故大年初一又被称为“岁朝”。以节日论,一年之中的诸多节日,没有比春节更热闹的了。然而在热闹之外,另有一番清静雅致,这便是岁朝清供的陈设和岁朝图的悬挂。在大年初一的喜庆热闹中,文人士大夫往往会在自己的案头摆上古瓶、古樽,在里面插上时令花草,再配以寓意吉祥的盆景、蔬果,以迎春贺喜、祈福迎祥,随后还会将这些含有吉祥之意的清供物品描绘成图,这便成了寄托美好愿望的“岁朝清供图”。

八美图(之一) 纸本设色 清 冷枚

自古以来,中国文人士大夫就不单将自然作为一种单纯的观赏对象,“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,仿佛一切皆可触动情怀。后来,这种移志易趣的心境也逐渐延伸到了清供物品上。且看岁朝清供图中所绘之物,不论是案头的笔架,还是雕花架上的瓷瓶,又或是随意搁置于手边的杯盏、清晨折下的蜡梅枝,每一个意象都源自生活中的常见之物,却在笔墨点染之间形成一幅既具有现世情怀又寄托祥和愿望的清供图。无论多么简单的物品,都能在文人的勾勒与点染下,形成充满诗性与美学品位的文人画图式,反映了中国传统文化的深厚意蕴和“天人合一”的哲学思想。

清供图因其表达意境与所选题材的灵活性与现成性,与“四君子图”“岁寒三友图”一样成了中国文人画题材中较为固定的图式,更成为寄托画家情与意的一种审美追求。一方面,此类题材表现的均为文人常见的案头物件,所选物品颇具随意性,适合表达作者的个人心境,从而体现出文人士大夫“画为心印,以画为寄,以画体道”的审美情趣。另一方面,文人画家深受中国传统美学思想的影响,他们具有深厚的文化修养,并以表现“禅境”和“道”为绘画追求。佛家强调专注内心,讲求韵味,崇尚恬淡,超脫世外,而清供图追求的审美意境,正与文人的传统美学思想有关。

总而言之,不论是禅房供花、瓶花清供、案头清供、文房清供,还是描绘清供的清供图,它们表达的都是一种生命体验,即文人内心对超越物质生活的精神世界的追求,以及他们与世无争、淡然自处的生活状态和刚毅耿介、坚强独立的君子人格。虽然清供从某种角度上可以说是仕途失意的中国文人士大夫从“庙堂之高”退隐到“江湖之远”的无奈选择,但那种对美好生活的向往和饱含人文关怀的自我救赎,都令人神往。如今,人们在家中模仿古代文人摆放各式清供的时候,一定也能感受到这种充满文人气息的生命感召。

玩菊图(局部) 明 陈洪绶 台北故宫博物院藏

授经图 纸本 清 任颐 广东省博物馆藏

瓶花清供 千年雅史

瓶花清供

与花为伴,赏心悦目;

以瓶为媒,自在悠然。

盥手观花图 绢本设色30.3×32.5cm 宋 佚名 天津艺术博物馆藏

古往今来,人们莳花、赏花、弄花、咏花,因花在其短暂的生命中极尽绚烂,于一方天地间吐露芬芳,而使人格外珍惜这份自然的馈赠。文人雅客采撷四季鲜花,剪枝修形插瓶,置入清水精心供养,希望枝头上的美好留驻得更长久一些,久而久之,就形成了瓶花艺术。

“清供”又称“清玩”,最早是古人在传统节日或礼佛祭祀时供养的清果、鲜花等供品,后来发展成文人雅士家中摆放的各种清雅之物。这种仪式始于秦汉,唐宋时期开始成形,明清逐渐兴盛。

古人言“花开堪折直须折”,瓶花之道,不仅在于案牍清供、点染生活,更重要的是花如其人,映射出插花之人的意趣和性情。“斯是陋室,惟吾德馨”的精神格调少不了花、香、茶、画这四般闲事,瓶花与盆景、假山、砚台、古玩、彝器等被用来装点文人雅士的生活空间,成了古人在仕宦以外的精神寄托。

汉魏:瓶插莲荷,以花献佛

从早期文献和出土文物来看,早在先秦就有了插花、供花的习俗,但所用容器不限于瓶,还有盘、钵、筒、盆、壶等。《诗经·郑风》中,有男女手持兰花到溱水和洧水边祈福、嬉戏的描述,临别时他们还互赠芍药。《楚辞·九歌》中也有“瑶席兮玉填,盍将把兮琼芳”的句子。“盍”是合之意,即指在神座前放置成束的鲜花。在河北望都汉墓的墓室壁画中,墓主人为自己描绘了升仙后的居所,其中有一个陶质圆盆,盆内均匀地插着6朵小红花,并置于方形几架上,形成了花材、容器、几架三位一體的形象。这是迄今为止中国发现的最早的插花图像。

送子天王图(局部)纸本 唐 吴道子 日本大阪市立美术馆藏

千手千眼观世音菩萨 绢本设色 127×58cm 宋 佚名 台北故宫博物院藏画作通幅运用细致、灵动的中锋笔法,逐一描绘观音的千手千眼、各种手印、法器、盆花、璎珞及珠宝。画作赋色艳而不俗,令人叹为观止。

对于瓶花清供的起源,学界普遍认为源自佛前供花。魏晋南北朝时期,有了瓶与花的搭配陈列,不过那时候的瓶花多同佛教艺术联系在一起。东汉末年的佛经汉文译本中,有记录瓶花供奉的经文。《修行本起经》中记载:“有一女持瓶盛花,佛度光明,彻照花瓶,变为琉璃,内外相见。”在佛教最常见的6种供养中,花供养居于首位,而琉璃宝瓶为佛教七宝之一。东晋高僧法显在《佛国记》中曾提到,他西行取经所到之处,皆有以花供养者。可见,“以花供佛”已成为佛事中的一项重要仪式。

南北朝时期,佛事大为兴盛。据《南史》记载,晋安王萧子懋的母亲病危,他四处请僧行法,为母祈福,“有献莲花供佛者,众僧以铜罂盛水,渍其茎,欲花不萎。以花献佛,祈求医病,霍然痊愈”。铜罂是一种口小腹大的盛酒器。这段莲花供佛的记录,被认为是插花源于佛教的凭证之一。现藏于英国维多利亚阿伯特博物馆的北周观音像,观音左手持插有莲花的宝瓶。这一时期,用于插花供佛的器物主要为铜净瓶。铜净瓶亦称“军持”“君持”,是一种源自印度的重要佛教供器。

用于佛事的花供养不太讲究插花的艺术造型,与后世的文人插花有着诸多不同。礼佛仪式中,佛前供花多见瓶插莲花和柳枝,莲花清净超然的圣洁形象具有特殊寓意。“佛祖拈花,迦叶微笑”,从花开花落到花开见佛,佛祖与迦叶之间的传承,借由一枝花完成。

簪花仕女图(局部) 绢本设色 46×180cm 唐 周昉 辽宁省博物馆藏

隋唐五代:百花朝贺,花有九锡

隋唐至五代,插花从寺庙佛堂进入显贵的宴会中,此后的插花艺术被赋予庄重的仪式感,这与大唐国力强盛、声威远播有直接关系。

唐代,在宫廷中盛行的插花艺术开始有了系统的理论。每年牡丹花盛开的时节,宫廷中都要举行牡丹花会,花会有严格的程序和讲究的排场。文士罗虬撰有《花九锡》,讲述了插花、赏花的流程,虽然这一论述只有短短几十个字,内容却很丰富。锡者,赐也,是古代帝王尊礼大臣所赐的9种器物,为尊重、庄严的象征。“花九锡”就是插花观赏的9个步骤,人们给予花卉9种礼遇,增添了花之华美。“花九锡”是指“重顶帷(障风)、金错刀(剪折)、甘泉(浸)、玉缸(贮)、雕文台座(安置)、画图、翻曲、美醑(赏)、新诗(咏)”。大意是,事花者要用双层帷幔给花遮风挡雨,在折枝时要用镶金的剪刀来剪取花枝,在浸育时要用天然泉水来滋养花枝,插置的容器要选择精美的器物,并且用雕有精美花纹的台座安放。随后,还要通过作画记录、谱曲演奏、品尝美酒等活动来欣赏插花,最后作诗咏唱,赋予植物人的品格,升华花卉的内涵。在时人眼中,只有兰、梅、莲这类高洁的花才可享受这般礼遇。《花九锡》从一个侧面反映出插花在唐代的发展和兴盛。

在唐代,除了王公贵族营造园林、达官显贵举办赏花集会之外,民间百姓对花草的热爱很普遍。盛唐时期曾出现“家家有芍药”“四邻花竞发”的盛况。周日方的《簪花仕女图》描绘了宫廷仕女在春色正好时游园赏花的情景,她们头上簪花,手里拈花,可谓“花开正当时,草长恰逢此”,是何等赏心之事。

蓬瀛仙馆图(局部) 绢本设色 26.4×27.9cm 宋 赵伯驹

每年农历二月十五的花朝节,是与元宵节、中秋节同等重要的盛大节日。在这一天,草长莺飞,万物复苏,人们去郊外踏青赏花,市集上摆满了各种各样的鲜花饰品,热闹非凡。到了武则天时期,花朝节更为盛行,武则天在这一天号令宫女采集鲜花制作百花糕,遍赏群臣,一时间觥筹宴饮,吟诗作赋,从宫廷到坊间,上行下效,举国同庆。这一风俗一直沿袭到宋代。

五代十国时期,由于政局动荡不稳,许多文人雅士避乱隐居,吟诗泼墨、插花艺术便成为他们表达思想情感的工具。南唐后主李煜对插花艺术也有独特贡献,正如其《相见欢》中所写:“林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风。”因为爱惜花,怕花被风吹雨打,所以把它拿到书房里插置。李煜创办了最早的宫廷插花盛会,即“锦洞天”。据《清异录》记载,李后主“每逢春盛时,梁栋窗壁,柱拱阶砌,并作隔筒,密插杂花,榜曰‘锦洞天”。

这一时期用于插花的花卉品类并不局限于名贵花卉,而是就地取材,奇花异草、山花野草不拘一格。插花器具由铜器、瓷器扩展到竹筒、漆器。插花形式也更为多样,出现了壁挂、吊挂等形式,还有人发明了一种能固定花材的新型容器“占景盘”,盘中有许多铜筒,这样便于花枝直立,更好地展现花朵的姿态。

妆靓侍女图团扇 绢本设色 25.2×26.7cm 宋 苏汉臣 美国波士顿美术馆藏

两宋:四艺之首,满城尚花

从汉代到唐代,插花艺术从萌芽到兴盛共经历了上千年的漫长岁月,从佛前供花、宫廷插花、文人插花到民间花事,不同时代的插花史反映了不同时期的审美。然而,没有一个朝代的人像宋人那样爱花、惜花,将花事融入日常生活。扬之水在《宋代花瓶》中说:“宋人对花的赏爱,很少再有狂欢式的热烈,而是把花事作为生活中每一天里的一点温暖,一份美丽的点缀。”

在宋代,插花艺术与焚香、点茶、挂画并列为“四艺”。花、香、茶、器都不是宋人的创造,却被宋人赋予“雅”的内涵,他们从日常生活的细节中提炼并赋予其高雅的情趣,为这些艺术品类奠定了风雅的基调。“瓶花”一词最早出现在诗词中是在宋代诗人俞碱的《中山别墅》:“村居何所乐,我爱读书堂。阶草侵窗润,瓶花落砚香。凭栏看水活,出岫笑云忙。野客时相过,联吟坐夕阳。”在作者看来,闲居村舍,最快乐的事莫过于读书,透过窗户可以看到台阶上绿油油的青草,案头上摆放着花瓶,花瓣落下染香了砚台。宋人史文卿在诗作《惜春》中写道:“惜春只怕春归去,多插瓶花在处安。”害怕春天匆匆逝去,所以要插花,以“留住”春天。

花篮图 绢本设色 22.7×22.4cm 宋 赵昌 日本东京国立博物馆藏

一炉香、一盏茶、一瓶花,宋人崇尚的花事,不同于唐人万人空巷的集体游园花会,而是多了些孤芳自赏的个人特质,风格从庄重、讲排场的宫廷式插花转变成不拘一格、追求自然美的文人插花。究其原因,除了经济的繁荣,家具史上一项颠覆性的变革——桌椅的出现,使得整个室内格局发生了变化,传统的居室陈设由以座席为中心转变为以桌椅为中心。鲜花插瓶顺应人们的审美需要,与香炉一起成为室内陈设的固定组合。瓶花器皿一般在书斋择小瓶,厅堂择大瓶,搭配线条简洁的花架、案几,使精致的雅趣有了安放之处。

以两宋流行甚广的花卉类静物画为例,现藏于日本东京国立博物馆的北宋画家赵昌的《花篮图》,画中有盛开和含苞待放的粉白色芙蓉及数朵雏菊,画作清新曼妙。南宋画家李嵩的《花篮图》有春、夏、秋、冬4幅,《花篮图》(夏花册)现藏于故宫博物院,篮中以盛放的蜀葵为主花,萱草、栀子花、石榴花等夏季花卉为辅,各种花卉色彩艳丽、错落有致,竹篮编制精巧,体现了宋朝的插花时尚。李嵩的《花篮图》(冬花册)现收藏于台北故宫博物院,《花篮图》(春花册)被日本私人藏家收藏,《花篮图》(秋花册)则已失传。南宋还有一幅佚名的《花篮图》,现藏于上海博物馆,绘画风格与李嵩相似,但画中花卉更为简单朴素,有凤仙花、牵牛花、桂花、雏菊等常见的花材,颇有淳朴自然的山野之趣。

关于插花的方式,除了满插花篮,还有只插一枝或几枝的情况,最具代表性的就是梅花。梅花品性高洁,自古受到文人墨客的青睐。瓶插梅花追求线条美,与此相关的咏梅诗词不胜枚举。比如,曾幾《瓶中梅》云:“小窗水冰青琉璃,梅花横斜三四枝。”李光的《渔家傲·海外无寒花发早》中有“海外无寒花发早,一枝不忍簪风帽,归插净瓶花转好”,陆游的《小雪》中也有“檐飞数片雪,瓶插一枝梅”之句。最适于摆插梅花的花器被称为“梅瓶”,既可插梅也可作为酒器,小口、丰肩、细腰的器形与梅之瘦骨相映衬,有几分传统国画中溜肩美人的神韵。瓷构瓶始见于唐,宋以后开始流行,历数朝之久而不衰。

定窑白釉刻花花卉纹梅瓶高37.1cm 口径4.7cm 足径7.8cm 宋 故宫博物院藏

受理学观念的影响,宋代文人插花不只追求怡情娱乐,还特别注重“格物”,因而宋代的插花也被称为“理念花”。宋代文人插花以“清”“疏”的风格著称,表现出作者的品性、修养及审美意趣。

宋代是插花艺术的极盛时期,全民皆尚插花。欧阳修《洛阳牡丹记》中记载:“洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。”不仅在洛阳,逢年过节,宋朝各地几乎家家户户都供养花草。南宋《西湖老人繁胜录》中记载,每逢初一日,“虽小家无花瓶者,用小坛也插一瓶花供养,盖乡土风俗如此”。

宋人戴花、供花、赏花的爱好蔚然成风,这也促进了城中花市和鲜花种植业的繁荣。在北宋都城汴京和南宋都城临安的街巷市井,无数人以种花、卖花为业,侧面反映了宋人对生活品质的追求和生活的富庶安逸。

《东京梦华录》中记载,每到春天,“万花烂漫,牡丹、芍药、棣棠、木香,种种上市,卖花者以马头竹篮铺排,歌叫之声清奇可听”。北宋張择端的《清明上河图》也画了两处卖鲜花的小摊,一个在城内“孙羊正店”门口,一个在城门外的路边,周围有数人正在买花。陆游的名句“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,读来总让人感觉到一种难以名状的淡淡惆怅——清晨从楼下小巷传来的卖花声,最易牵动诗人的万般愁绪。从北宋的汴京到南宋的临安府,卖花的风习没有改,货郎的乡音却变了,就像一个时代如梦易碎的繁华,近在眼前,却转瞬即逝。

明清:岁朝清供,博古成风

明朝受“陆王心学”的影响,主张“良知之学”“知行合一”。明人不满足于将瓶花看作息心养性、鉴赏把玩的纯粹审美对象,将花艺引入学术领域,进而出现了高濂的《遵生八笺·高子瓶花三说》、张谦德的《瓶花谱》、袁宏道的《瓶史》以及文震亨的《长物志》等瓶花艺术论著,从而建立了完整的花艺理论体系。

昆山书香望族张谦德精于鉴藏,“家藏珍图法墨甲于中吴”。他博雅好学,18岁即著成《瓶花谱》。他认为在花器的选择上,“贵瓷铜,贱金银,尚清雅也”。瓷器一贯是插花的首选器物,开口小、重心低,放置安稳的胆瓶最适宜在书室摆设。被传为“神品”的五代柴窑、宋代汝窑到明代已踪迹罕有,于是宋代官窑、哥窑、定窑和明代宣德窑等名窑的制品被奉为当时的珍品。以青铜器插花,在崇尚“博古”的晚明文人中也极为常见。除了铜瓶,古人用来贮酒的樽、罍、觚、壶等青铜器,因带有天然形成的古旧锈色,也被尊贵世家用来做花器。

清明上河图(局部) 绢本淡设色 宋 张择端 故宫博物院藏

清明上河图(局部) 绢本设色 明 仇英 辽宁省博物馆藏

斜倚熏笼图 129.6×47.3cm 明 陈洪绶 上海博物馆藏

铜瓶插荷图 162.2×60cm 明 陈洪绶 美国纽约大都会博物馆藏

玩古图 绢本设色 126.1×187cm 明 杜堇 台北在特定情况下博物院藏《玩古图》是杜堇工笔人物画的代表作,反映了明代中晚期文人士大夫赏玩、品鉴古书画、器物的博古风尚。画中家具、器用雅致华丽,体现出主人的财力及品位。

瓶荷图 纸本设色 144.3×60.7cm 明 沈周 天津博物馆藏

赐莲图绢本设色 141×62cm清 蒋廷锡日本东京国立博物馆藏

文人择瓶的爱好,进而影响了书画家的创作。陈洪绶身处这样的时代,其绘画作品沿袭了宋代文人的博古之风,尤其擅画铜瓶插花。陈洪绶花鸟画中的瓶花,或简古,或清雅,花器选择和场景布置相当考究,与袁宏道在《瓶史》中描述的场景颇为相似。现藏于美国纽约大都会博物馆的《铜瓶插荷图》,整幅作品干净素练,仅有一个造型细高的青铜柳叶瓶倚在画面左侧,瓶身自然斑驳的铜锈表现出厚重古意,瓶中有竹叶一簇、莲花数朵,莲叶把画面重心拉向右侧。这是陈洪绶早期的作品,虽然只是一瓶莲花,但构图在古拙中透露新意,初看平平,细看运笔、设色、布局皆独具匠心,不愧为爱莲且精于画莲的“陈老莲”。现藏于上海博物馆的仕女画《斜倚熏笼图》,描绘了仕女在闺中熏香的场景。她斜倚在竹条编织的熏笼上,笼下铜制的鸭形香炉既香且暖,榻前有顽皮小儿在扑蝶,侍女屈膝低头注视,身旁有一只插着木芙蓉花的铜瓶,显示季节已到深秋。

在插花艺术的影响下,中国绘画产生了一种清供画题材,反映了文人的审美意趣、贺岁风俗和吉祥寓意。到了明清两代,清玩之风盛行一时,大量文人雅士涉足瓶花领域,苏州地区的沈周、陈淳、文徵明及其吴门画派留下了大量瓶花和盆景组合的画作。明朝陆治的《岁朝清供》现存于台北故宫博物院,画家以梅花、山茶、水仙为“岁寒三友”,另有石竹为伴,有岁朝春韶之意:画中还散落着百合、柿子和一柄如意,取其谐音,意为百年好合、事事如意、福寿绵长。

吉金清供图 任颐 天津博物馆藏

鼎盛图 清 吴昌硕

清代初期,歲朝清供这类绘画题材在江南颇为流行。清供图的形制基本成型,其中最重要的一组元素是瓶器、香炉、如意。瓶器在清供中常取“平安”之意:香炉源于商周时代的鼎,作为一种祭祀、祈福的礼器经常出现在供奉仪式中:如意造型是由云纹、灵芝做成头部,衔接一长柄而成,是中国传统的寓意吉祥之物。供奉的时令鲜花蔬果色彩丰富,营造出节庆丰收的氛围,寄托了古人对美好生活的愿景。

除了岁朝清供图,明清文人受到复古思潮的影响,金石之学蔚然成风。他们通过品鉴、赏玩古书画,考证器物形制名物,在幽居逸乐中,寻索孔子所谓“好古敏求”的礼乐之道,催生了博古清供图的风行。清末的虚谷、赵之谦、任颐、吴昌硕等都曾以古为雅,创作了大量的清供图与博古图,鼎、樽、觚、爵等青铜器及玉器大量入画,同时融入如意、柿子、桃子、佛手等吉庆之物。如任薰的《博古花卉图》、任颐的《吉金清供图》、吴昌硕的《鼎盛图》,这些作品在青铜鼎彝之器外,绘制设色梅花、兰花、牡丹等花卉,四季花之华美与青铜器之凝重相得益彰,古意盎然又寓意吉祥。

落花无意,草木有情,绵延千年的瓶花清供滋养、沁润了中国传统文人的精神生活。瓶中插花,水中养石,将自然万物浓缩于斗室之间,正所谓“室雅何须大,花香不在多”。艺术观照内心,瓶花清供代表了一种淡泊宁静的生活方式及一份高雅逸乐的内在追求。

待到炉寒香尽时——两宋香事流源

香事清供

长安市里人如海,静寄庵中日似年。

梦断午窗花影转,小炉犹有睡时烟。

竹涧焚香图(局部) 绢本设色 25.5×20.7cm 宋 马远 台北故宫博物院藏

南宋马远的《竹涧焚香图》勾勒出一派宋代文人的乌托邦:远山近水,风过幽壑,素衣青襟,薄雾浓云。稀疏的竹影落下,士人默坐焚香,炉烟缓缓升起。良辰美景中,人在芬芳繚绕间感悟生命的况味,此等精致雅静的生活情景,不仅令人神往,亦反映出香事于宋人之重要。

中国香事古已有之。新石器时代,古人燃柴祭祀,焚香之事肇始;春秋兴起佩戴香囊之风,列国拥鼎煮食,开炉型之源;汉晋出现博山炉,成为后世经典;经隋唐发展演变,并无脱离敬神礼佛、熏衣净室、除秽避恶之用。

唯入宋后,香事由高堂礼器转向案头龛前的文玩雅藏,品香赏炉之风一时盛行于朝野。皇室权贵、文人士大夫、佛道僧侣、坊间黎民等都用香、焚香,香文化已随其缥缈烟霭散入世间。南宋周紫芝在《北湖暮春十首》其四中写道:“长安市里人如海,静寄庵中日似年。梦断午窗花影转,小炉犹有睡时烟。”古时讲究起居法度、形制仪规,入睡还要焚香,于长夜中沁润寝帐,可见宋人已视香事为日常。

竹涧焚香图(局部)

焚香闲看玉溪诗

陆游《移花遇小雨喜甚为赋二十字》云:“独坐闲无事,烧香赋小诗。可怜清夜雨,及此种花时。”遇小雨而焚香、赋诗、栽花,放翁雅趣闲心有之。而闲来无事,焚香读诗,闲情与香事总是相伴相生。“团扇兴来闲弄笔,寒泉漱罢独焚香”是其《夏日》中的句子,又有《假中闭户终日偶得绝句》曰:“剩喜今朝寂无事,焚香闲看玉溪诗。”似乎陆游格外热衷在心无挂碍时焚上一炉香。推而广之,宋代文人的雅好,实则都是靠“燕闲”来经营的。

北宋佚名画作《槐荫消夏图》描绘的便是闲来焚香休憩的场景:夏日午后,槐树下的榻上卧一文人,其左侧的小桌上置有香炉、烛台、书卷、彝器等物。想见画中人在一片阴凉下,时而饮酒读书,时而仰卧观天,缕缕香雾自炉中升腾,徐徐烟气令人神清气爽,不胜美哉。

槐荫消夏图 绢本设色 宋 王奇翰(传) 故宫博物院藏

苏轼曾建“息轩”,他常在轩中焚香静坐,兴起而以奇石藏香,制造“云烟出岫”之清供,并写下“一炷烟消火冷,半生身老心闲”;据《清异录》记载,宋初书法家徐铉,每遇如水月夜,独坐于中庭,焚一炉佳香,美其名曰“伴月香”……文人雅士的闲情雅致可见一斑。

南宋赵希鹄在《洞天清录》中描绘了一个理想的文人书房:“明窗净几,罗列布置,篆香居中。”于文人而言,书斋不仅是观书诵读、伏案书写之所,更是他们与自己相处、向世界发问之地。而香作为涵养性情之物,不仅伴士人“挥尘闲吟”“就案学书”,且多有醍醐灌顶、打通内外世界之意义。一如北宋慕容彦逢在《和岑运使题赵吏部容膝斋诗》中言:“红尘一点不到处,只许炉香度帷箔。”

红尘不到处,香可透三界。在书斋中置炉焚香,袅袅香烟似一道隐形屏障,令滚滚红尘渐次退远,灵魂仿佛进入一重清洁世界。南宋刘松年的《秋窗读易图》描绘的正是宋人于书斋中焚香诵读的场景:水畔松下的书斋中,文人静坐于窗前书案旁眺望观想:案上置一本展开的书籍,还有一个仿古样式的香炉。文人置物本就多有讲究,不多置一物,也不少置一物,何况绘画布景。香炉频现于书斋画作,可见焚香之于文人是不可或缺的。

西园雅图集(局部) 绢本淡设色 宋 马远 美国纳尔逊·艾金斯艺术博物馆藏

香事之中,“红袖添香”构成了文人书斋最浪漫的意境——长夜漫漫,秉烛就案,香霭馥馥撩人。此时有红颜在侧,纤指添香,执手拥炉,所有枯寂劳顿皆被这香气驱散。明仇英(传)的《千秋绝艳图》中,“莺莺烧夜香”成为多少寒窗士子的痴梦:美人崔莺莺立于香几前,从香盒中拈出一丸香置入炉中。画上题咏:“自爱焚香消永夜,从来无事诉青天。”寒夜里,残月下,伊人并无睡意,一缕青烟,几经蹉跎,炉香燃尽时的寂寥自不必说。

千秋绝艳图(局部)绢本设色 29.5×667.5cm 明 仇英(傳) 中国历史博物馆藏

无香何以为聚

焚香待客、斗香赛炉、合香炼蜜,与点茶击沸一样成为宋代文人的重要社交手段。曾幾的《东轩小室即事五首》之五记:“有客过丈室,呼儿具炉薰。清谈似微馥,妙处渠应闻。沉水已成烬,博山尚停云。斯须客辞去,趺坐对余芬。”有客造访,主人便唤童子焚上一炉香,香气烟霭渐散于书房。待到客离,香已燃尽,却仍有余香绕梁。主人独坐于博山炉前,与友人交叙的兴致意犹未尽。

喟叹着“无香何以为聚”的宋人常以香会友。如南宋马远《西园雅集图》中描绘:山涧流水之侧、松竹掩映之下,诸位友人、书童、侍姬在主人宅邸雅集一堂。他们吟诗填词、题书作画、参禅问道,宾主间尽显风雅气度。置于案上的香炉,则以其隐隐青烟将这一盛会烘托至高潮。难怪米芾在画上题记“炉烟方袅,草木自馨”——连草木都能领会那炉幽香的隽永意味,此番雅兴,着实为人间清雅之乐。

文人雅集时亦尚斗香,常以行香之仪赏鉴自制之香品。行香大体只用瓷炉,景德镇窑青白瓷因其轻巧精致而常被用以行香。行香时多人围坐,手持香炉者于脸侧品香三息,而后由左侧传至下一人,如是循环往复,比评香品优劣。今有日本香道仪式与此行香之娱类似,可惜这种仪式在中国却几近消弭。

抚琴焚香则有另一番乐趣。“香满琴堂里,人在洞壶天”,宋徽宗赵佶的《听琴图》成为最好的例证:松竹掩映的环境下,主人弹琴,两位客人聆听,另有一位侍者在侧;琴桌旁摆放着一个高挑的香几,上置一承盘,承盘中是一盏白瓷高足杯式样的香熏炉;袅袅香烟从香炉中蒸腾而起,伴着悠悠古琴声,令在场之人均沉浸于这听觉与嗅觉交织的盛宴中。

不仅文人士大夫,事实上,自宋以来,世人皆将焚香视作日常生活的基本格调,于宋人来讲,风雅处处是平常。宋人因生活的多样而时常切换香品的种类,却从未间断对香料研习的传承。不同原料、工艺、韵调的香品被心思巧妙的宋人开发出来,用以映衬不同的生活场景:或熏燃,或悬佩,或涂敷,或印篆,或置于厅堂,或纳于寝帐,乃至用以解酒、入药、计时……大概只有宋人不羁的想象力才能将香事广泛应用于坐卧起居的方方面面。

和露摘来轻换骨

宋人不仅品香,还编撰香谱、研究香药、制作合香、互赠香方、制定香席仪规等。两宋时期香谱纷起,仅宋人陈敬编纂的《香谱》中引用的各家谱录,就有洪刍的《香谱》、沈立的《香谱》、张子敬的《续香谱》等。这种令宋人近乎痴迷的香事文化,已成为朝野间风雅体面生活的重要内容。

听琴图绢本设色14.72×51.3cm 宋 赵佶 故宫博物院藏

莲社图(局部) 绢本 宋 佚名

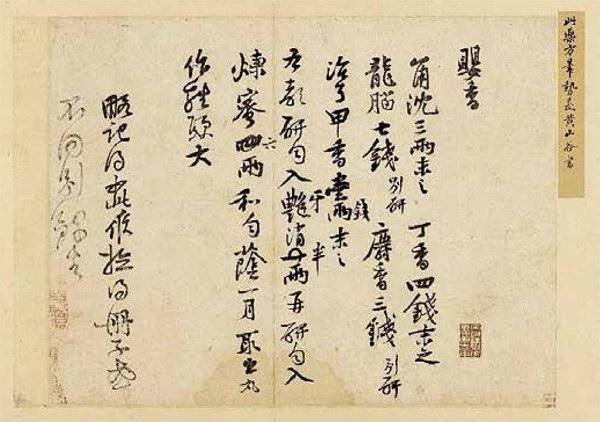

制婴香方帖 宋 黄庭坚 台北故宫博物院藏

皇室中嗜香之癖蔚然成风。宋徽宗、宋高宗均在宫中设立香坊,特令匠人开发独家香品,甚至宫中皇妃亦通过创制独特的香型争宠于帝王。王公将相、文人士族也纷纷调和制作合香。苏轼也曾著有相关论述,其中有大量关于香药的记载。苏轼擅制作合香,一款“雪中春信”,调制的便是有春天将至、雪落纷飞后梅花即开意味的香品。黄庭坚时常焚香静坐于斋,其《制婴香方帖》今日被视作书法艺术之佳作,当初却是其凭记忆为友人录写的制香配方——这又成为彼时文人热衷亲自调香的一个例证。

宋人合香,即将多种香料捣成粉末,依一定比例混合,经熏烧后制成丸、饼等状。合香中的花香型香品尤受追捧,为了将花香融入高档香料,宋人常做“花蒸香”。沉香片经带露鲜花蒸透后,便散发久驻不散的春意,一旦入炉焚烧,满室尽是繁花竞绽的气象。

清明上河图(局部) 宋 张择端

这仍未尽兴。最极致的,是宋人将香片加工一年。其间每逢一花盛放,都取其与香片密封在一起熏蒸,最终让香片浸透四季花香。如此,这芳香堆叠之物一旦熏烧于香炉内,一年四时的百花之香便徐徐散起,引人追忆逝去的时光。宋代词人张元斡在《浣溪沙》中感叹:“和露摘来轻换骨,傍怀闻处恼回肠。去年时候入思量。”常言睹物思人,一段音乐亦能唤起记忆中的往日时光,那馨香馥郁的气味又何尝不是?

值得一提的是,宋代上层社会风靡香事之时,香料与香具从宗庙高堂流入寻常巷陌,平民百姓随即广泛加入其中。北宋张择端《清明上河图》描绘的汴梁街市中,就有“刘家上色沉檀拣香”等多家香铺,酒楼里甚至出现了向顾客供香的职业“香婆”。此时,这炉中清烟已不再仅是风雅的点缀,而成为宋人案榻边的生活日常。

白釉镂空熏炉宋 山西博物院藏

龍泉窑青釉鬲式炉 宋

哥窑青釉鱼耳炉 宋 故宫博物院藏

钧窑桃红三脚香炉 宋

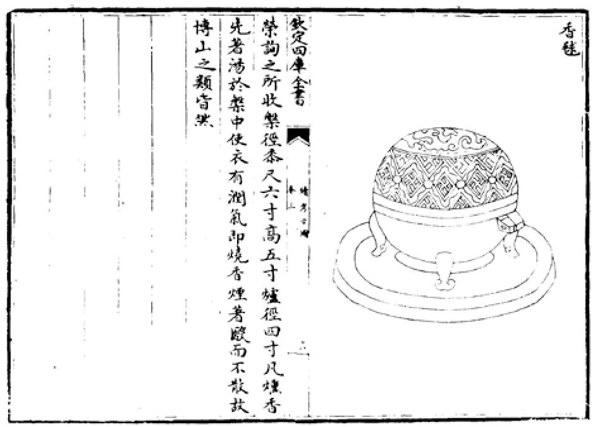

博山虽冷香犹存

宋人因爱香而赏炉。焚香与置炉,既反映着宋人清雅而高远的文化趣味,亦映射出他们从容、放达的生活态度。他们在袅袅炉香中享受生活、在氤氲香氛中感悟生命,香具也自然成为他们丰富生命的重要戏码。篆香之仪、隔火之技经文人的提炼,极大地丰富了香之用法,亦推动了瓷质香炉的多样化发展。

综览宋代香具精品,似对着一架博古格历数家珍。彼时清赏之风盛行,因而宋代香炉多高古素简、质朴清雅、温润宁静之风,摒弃过多的斧凿粉饰之痕,仅留考究的器形、精巧的工艺和釉色的本真之美。周正而端雅的胎骨比例恰到好处:“薄胎厚釉”“开片”“出筋”等烧造工艺的运用令其呈现出内敛却精致的美感:而天青、梅子青、翠青、瓷白、绿、黑等冷淡釉色成为主流——这恰恰暗合了宋人“合于天造,厌于人意”的审美意趣。

宋人好古,但古物究竟难得。因此在器形方面,仿照秦汉的铜鼎、铜簋等古器制作的仿古瓷炉在此时最成气候。其精好者自然是先后出现的官窑和龙泉窑制品,质料之异使它们从古器的凝重中脱离出来,而以极简的曲线呈现出别具一格的雅致。宫廷式样的官窑香炉风格鲜明,多取自宋人编定的《宣和博古图》,如故宫博物院所藏的南宋哥窑青釉鱼耳炉,即为宋代官窑香炉之代表。再如上海博物馆所藏的南宋龙泉窑梅子青鬲式炉,素朴得几乎省略掉一切装饰,似乎唯一的巧思便是腹足间的“出筋”,加之薄胎厚釉恰到好处的配合,实为宋代香炉之珍品。

听阮图177.5×104.5cm 宋 李嵩 台北故宫博物院

汝窑奁式炉 宋 故宫博物院藏

古画中亦有诸多图式可与文物相互佐证。如南宋画家李嵩所作《听阮图》中,那立于香几旁焚香的女子,一手持红色香盒,一手拈取小香丸添置于炉中。香几上的鼎式香炉,便是上述的仿古式样。《西园雅集图》中的鼎式香炉,质朴形雅、不尚华饰,简练而充满古意,亦是仿古式样。北宋还流行一种酒樽式香炉,宋人称之为“奁”“小奁”“奁炉”或“古奁”,台北故宫博物院所藏定窑奁式炉、故宫博物院所藏汝窑奁式炉均为此类。

宋人称作香毬的炉具,常焚燃于卧榻,与榻上人相伴。其形制更为浑圆小巧,炉身呈球形,大体以卷草缠枝或几何菱形排列为镂空炉盖,亦有炉身为仰莲剔花状,炉下有三矮足支撑——宋赵九成《续考古图》卷三所录即此式样。香毬传世者,以常州博物馆所藏北宋越窑青釉炉、陕西蓝田出土的北宋景德镇窑青白釉炉为典型。

兽形熏炉则常见以狻猊为炉盖造像,炉身亦多为仰莲剔花状。炉膛燃香时,烟气自兽口袅袅而出,香气四溢,故又得名“出香”,同一类型的鸭形熏炉亦深得宋人青睐。今美国芝加哥美术馆所藏北宋景德镇青白瓷鸭形熏炉,胎质白腻,釉光熠熠,塑形灵动,堪称上品。

黄庭坚《谢王炳之惠石香鼎》中“香润云生础,烟明虹贯岩”之句,说的则是类似博山炉的香炉。“熏炉宜小寝,鼎制琢晴岚”,这置于寝室之香炉,如博山炉一般形似山峰岩岫。北宋青白瓷博山炉正是该种类型。

续考古图 赵九成

景德镇青白瓷鸭形熏炉 宋

湖田窑博山炉式香薰 宋

归去来图(局部) 明 陈洪绶

宋人为香炉制式集大成者,几乎为后世构建了香炉发展的范式。元时香炉糅合了实用之需,尽管少了一分秀逸之气,却沿袭了宋时的古朴意味。至明代,宋时桌案风俗仍然延续。香具只在两宋原有器形上稍做变化,基本保持了仿宋制式。元代线香得到发展,香事里便有了“郑卫之声”,不过追求古法与古意的一脉始终不曾断绝,直至明清。

明代书画中多有“炉瓶三事”的书写,如陈洪绶所作《归去来图》,画中一角见古琴、香炉、箸瓶,瓶中有香铲、香箸等物。陈洪绶晚年弃官归田,书房是他参悟自心的澄澈桃源,他在此隔绝世间喧嚣,以读书守心净而扫尘虑,于袅袅炉香中抚平思绪……千百年后的现代,这情境恐怕依然是文人向往而不可得的生活。

回溯两宋香事流源,可知此间品香赏炉之风亦如其他文人雅好般风行朝野。宋人于“燕闲”间置香炉于书斋、厅堂,常以焚香雅集会友,或闻香独坐自处,兼之编撰香谱、调制合香、制定香席仪规,丰富了香事的玩趣性。或可说,于两宋间“燃”起的香事,早已笼罩并沁入彼时文人的精神生活之中,直至现代仍未熄灭。

方寸之间的风雅

文房清供

时取古人妙迹以观,鸟篆蜗书,奇峰远水,摩挲钟鼎,亲见商周。端砚涌岩泉,焦桐鸣玉佩,不知身居人世。

养正图册(之一) 绢本设色 32.2×42.3cm 清 冷枚 故宫博物院藏

中国现代美学大师宗白华曾在《艺术与中国社会》一文中写道:“中国人的个人人格、社会组织以及日用器皿,都希望能在美的形式中,作为形而上的宇宙秩序与宇宙生命的表征。这是中国人的文化意识,也是中国艺术境界的最后根据。”书斋作为一个承载文人理想和审美的独特空间,从陈设到雅玩,每个细节都充分反映了文人的志趣和情操。

除了我们熟悉的“文房四宝”,书斋中陈设的雅玩还有一系列名目。文人把可以把玩欣赏的有趣之物都陈列于书斋中,比如明代高濂在《遵生八笺》中介绍了15种文房器具,文震亨在《长物志》中罗列了34种相关器物,明末屠隆更是在《考檗馀事》“文房器具笺”中提及45种文玩,有笔床、笔屏、笔筒、笔洗、水中丞、水注、墨匣、印色池、印章、糊斗、镇纸、压尺、贝光、裁刀、香橼盘等。以笔、墨、紙、砚为基础发展而来的各色文玩堪称实用性与艺术性珠联璧合的典范。文人关于诗意生活的想象,凝结在这一个又一个精致玲珑的文玩里,它们是文人雅趣与情怀的缩影。

青玉龙纹管珐琅斗提笔通长31cm 斗径6.5cm 清 故宫博物院藏

刚柔并济,笔意纵横

从现有资料来看,笔的历史是相当悠久且难以追溯的。新石器时期的彩陶纹饰中可辨认出毛笔描绘的痕迹;商代甲骨文中出现了笔的象形文字;东周时期,人们已广泛使用毛笔在竹、木简和缣帛上书写。数千年来,笔的形制变化不大,基本上以竹、木制成笔杆,动物毛发制成笔头。至明清时期,出现了玉、瓷质地的笔杆,丰富了笔的艺术形态。现收藏于故宫博物院的青玉龙纹管珐琅斗提笔,笔管为青玉琢制,管上浮雕龙凤主题纹饰,两端分别以阴刻回纹、莲纹为衬,笔顶镂雕卧螭;管下端镶缠枝莲纹珐琅笔斗,掐丝均匀,釉色纯正光润。此笔集玉雕、珐琅工艺于一体,制作精美,世所罕见。

为了增添书写的乐趣,文人还以笔为中心,将笔架、笔掭、笔洗和笔筒等用具纳入文玩的范畴。

青白玉三阳开泰笔架 清 故宫博物院藏

青玉叶式笔掭 清 故宫博物院藏

笔架是一种特制的架笔工具,一般体积较小,整体呈长条状,中间设有凹槽以防止笔杆滚动。常见的笔架多以金属、玉石、漆木、象牙等材质制成,在宋代之前,其形制多为各类动物,宋代之后则多为山形。这种变化与宋代文人中兴起的赏石风气有直接关系。现收藏于故宫博物院的青白玉三阳开泰笔架为三羊卧姿造型,三只羊一大两小,母子神态亲昵,加之玉质润泽,笔架呈现柔和之美。

笔掭又称笔觇,用来理顺笔头、调整墨色。仅就功能来说,笔掭似乎可有可无,但是文人于文具一项,向来器不厌精、类不厌细,笔掭就从单纯理顺笔头的用具发展为可供赏玩的艺术品,在造型上极尽巧思,迎合了文人的审美情趣。笔掭通常呈浅盘或叶片状,造型浅平,后来也多见桃、葫芦等造型。明代文人以陶瓷笔掭为上选,文震亨《长物志》“笔觇”一条中明确写道:“笔觇,定窑、龙泉小浅碟俱佳,水晶、琉璃诸式,俱不雅,有玉碾片叶为之者,尤俗。”除此之外,光滑的砚石也可以充当笔掭。

蜥蜴笔架 清

象牙雕葫芦形笔掭高1.6cm 最长17.8cm 最宽13cm 清

黄花梨嵌八宝花鸟纹笔筒 清

笔洗 清

玉髓浮雕梅花蟠螭纹笔洗 清

魏晋南北朝时期,中国书法艺术繁荣而辉煌,这一时期出现了与毛笔伴生的笔洗。笔洗是用来盛水洗笔的器皿,因其雅致精巧,深得追求高雅生活情趣的文人墨客的喜爱。唐宋时期,书法艺术集前人之大成,为后世之风范,书风之盛,超越前朝,在这种大背景下,笔洗已成为流行器具。宋代五大名窑中,均有珍贵的笔洗传世。现收藏于故宫博物院的宋代官窑葵瓣洗,通体施粉青釉,釉层莹润如玉,釉面开片,片纹纵横交错,大片纹路间又闪现条条小冰裂纹,构成优雅和谐的艺术整体,颇显高贵典雅。

笔筒在明代中晚期后大量流行,成为与笔、墨、纸、砚同等重要的案头文具。笔筒的造型相对单一,但其材质和装饰十分丰富,其中最为常见的材质有陶瓷、竹木、玉石、象牙等。文人更倾向于选择富有古朴韵味的竹木笔筒,《考粲馀事》中记载:“(笔筒)湘竹为之,以紫檀乌木棱口镶座为雅,余不入品。”尤其是明中晚期以后,以嘉定派和金陵派为代表的竹刻艺术发展日渐兴盛,这些竹刻笔筒选材细腻,装饰常以高士、松竹为题材,凸显出文玩的高雅趣味。

松烟入墨,光泽如漆

墨,中国传统文房用具之一,包括朱墨和各种彩色墨。墨的主要原料是煤烟、松烟等,而桐油墨、漆烟墨等高级墨品,更是加入了麝香、冰片、公丁香、猪胆汁等十几种贵重原料,将这些原料与动物胶相调和,经和剂、蒸杵等工序便制成了墨锭。书写时,用水研磨墨锭即可产生用于书写的墨汁。墨具有色泽黑润、历久不退、舐笔不胶、入纸不晕、香味浓郁、书画自如等特点。

在中国古代制墨史上,汉代是一个转折期。松烟墨的出现,为之后制墨业的发展奠定了基础。曹植有诗曰:“墨出青松烟,笔出狡兔翰。”以松烟为原料制成的墨,色黑、质细、易磨,在油烟墨出现之前的很长一段时期,松烟都是中国人工制墨的主要原料。

木纹釉粉彩牡丹纹书式墨床清 故宫博物院藏

黄长吉玉兰墨 明 故宫博物院藏

汪节庵制西湖十景诗彩朱墨长6.5cm 宽3.5cm 清 上海博物馆藏

此外,古人制墨,在墨锭造型中汇集了中国绘画、书法和雕刻技巧,极大地丰富了墨的艺术内涵,提升了墨的艺术观赏性。明代万历时期的黄长吉玉兰墨,被雕作玉兰花苞形,造型生动逼真,一枚花瓣上镌“长吉”篆文小印,柔美中透露着绽放的生机,体现出明清以来墨模雕制技术的精湛水平。

文房用具中,有一小小的物件,谓之墨床,在研墨时用来临时搁置墨锭。古人书写必研墨,墨锭遇水洇湿,若不妥帖安放,极易污染其他物品。纤小的墨床不过两指宽、两三寸长,恰好承接住一枚墨锭,有如墨之卧榻,其名贴切生动。中国目前所见最早的墨床為明代器物。明代晚期,制墨业发展繁荣,制墨名家辈出,墨床也随之流行,它的外形常与墨形相吻合。直到清代,墨床才始见于记载,于乾隆朝开始广泛流行。墨床的造型多呈案架形、座托形、书卷形、博古架形等,其制作材质从古铜、玉器,发展到紫檀、陶瓷、漆器、琥珀、玛瑙、翡翠、景泰蓝等。它从单纯的承墨用具,发展成既实用又可赏玩的艺术品。

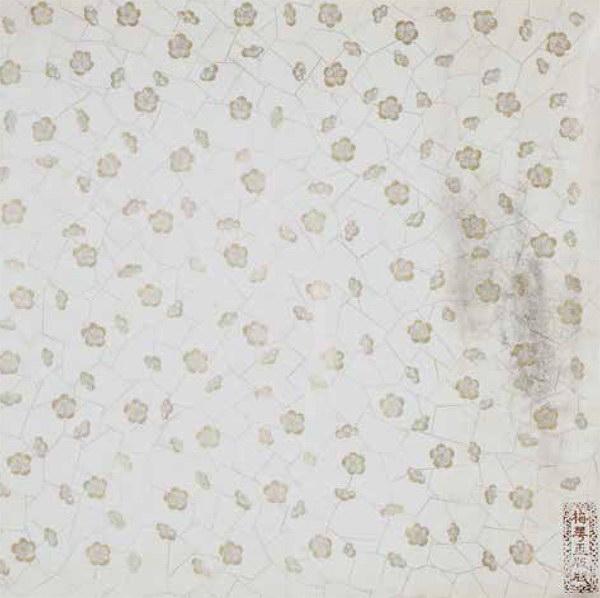

滑如春水,洁若莹玉

据考证,中国西汉时已开始了纸的制作。虽然纸的发明很早,但一开始并没有得到广泛应用,政府文书仍是用简牍、缣帛书写的。至汉献帝时,书法家左伯改进了前人的造纸方法,进一步提高了纸张质量。他造的纸洁白细腻、柔软匀密、色泽光亮,纸质尤佳,被称为“左伯纸”。收藏于故宫博物院的梅花玉版笺,纸面施粉、加蜡、砑光,再以泥金绘冰梅纹图案。此种纸笺盛产于乾隆年间,多以皮纸为原料加工而成,精美小巧,光滑匀称,艺术性颇强,为宫廷专用纸张。

梅花玉版笺 清 故宫博物院藏

牙雕梅竹草虫镇纸 清 故宫博物院藏

镇纸,又称书镇、纸镇、文镇等,长条形的也称镇尺、书尺、压尺等。顾名思义,镇纸是压纸的文具,使纸张或书册保持平整。镇纸可分尺、兽、方、圆等形制。早期镇纸有铜、玉、瓷、金、石等材质,以动物的立体造型为主,体积小而分量重,非常适合压纸张或书册。镇纸还有两个功能:一是镇宅避邪,不少镇纸被做成狮、虎、螭、龙等瑞兽形状,将其放置于案头,有祥瑞之气:二是许多镇纸做工考究、工艺精美,放置于书房,可怡情悦目,为书房增添书卷气。因此,镇纸备受文人墨客青睐。

现收藏于故宫博物院的牙雕梅竹草虫镇纸,长条形,扁体,圆雕两竹竿,其上点缀浮雕及镂雕的竹枝、竹叶,一侧还伸出梅花及花苞。两竹竿之间浮雕两只蜘蛛,被染成红色,极为醒目。此镇纸风格简洁别致,体现出清中期文人崇尚自然的审美意趣。

荷花蟹竹臂搁 清 故宫博物院藏

臂搁又称秘阁、搁臂,是古代文人用毛笔书写时用来搁放手臂的文房用具,一般为长方条状、拱形,上部弧面凸起利于置腕,下部内凹以防压字。臂搁的出现与古人的书写用具和书写方式有密切关系。古代文人书写时,悬腕自右向左竖书,稍不留意,手臂或衣袖极易沾到刚写完的字。将臂搁放在臂下,既不会沾到字墨,还可当镇纸用,在众多书房清供中,臂搁极受文人雅士的喜爱。其刻制题材多样,有取座右铭为警策,有刻诗画以为欣赏,有刻亲友赠言以为留念。

清代的竹雕荷花蟹臂搁就是一件妙趣横生的文玩。匠人以去地浮雕法雕刻以荷花、螃蟹等为主的池塘小景,浮雕层次多,展现出阴阳相配、虚实相生的特殊装饰效果;螃蟹、叶面的虫蚀以及似为清风所动的叶尖等细节方面,皆处理得异常生动;荷叶翻卷处则以镂雕表现,极为精妙。

身自端方,体自坚硬

砚也称研,汉代刘熙《释名》曰:“砚,研也。研墨使和濡也。”明代陈继儒《妮古录》云:“文人之有砚,犹美人之有镜也,一生之中最相亲傍。”由此可见砚在中国古代文人心目中的地位。宋代苏易简《文房四谱》云:“文房四宝,砚为首。筆墨兼纸,皆可随时收索。可与终身俱者,唯砚而已。”的确,用笔以月计,用墨以岁计,纸随用随尽,唯独砚可长用久存,与人相伴终生。砚在中国文化的传播与发展中起过重大作用,它既是书法绘画艺术不可或缺的工具,更融绘画、雕刻、书法等艺术于一体,是一种具有丰富文化内涵的艺术品。

考古学家曾在陕西临潼姜寨遗址中发现了一套原始社会先民用来给陶器彩绘的工具,其中有一方石砚,砚面微凹,凹处放有一根石制磨杵,砚旁存有数块黑色颜料。这种研磨器臼和杵以及调色用的盘等,都属于砚的早期形制。在漫长的发展过程中,随着时代的变迁,砚台的形制不断发生变化,每个时代的砚台都有其特色。

山水图竹臂搁 清

西厢记人物故事竹臂搁 明 朱三松

宜兴窑紫砂御题澄泥套砚 清 故宫博物院藏

清代乾隆时期的砚台将综合艺术发挥到极致,以宜兴窑紫砂御题澄泥套砚为例,六方紫砂澄泥砚置于大紫檀木盒内,每方砚分别配有相应的紫檀木盒,盒盖上部均嵌玉一块,玉上分别刻螭纹、兽面纹、卧蚕纹等,下部为填金隶书,乾隆皇帝御题。此套砚是在澄泥中掺进一定比例的宜兴紫砂精心制作而成,不仅使砚的颜色微现深紫而凝重美观,而且增加了研磨时的摩擦力,使砚膛更加“吃墨”。

十二峰陶砚 西汉 故宫博物院藏

卧羊形砚滴 故宫博物院藏

砚滴是研墨时用来滴水的器具,也称水注、水滴、书滴等,其内贮存的清水供磨墨之用。砚滴的出现与笔墨的使用和书画的兴起有关。东晋时期出现了各种形状的水盂,人们在使用中发现用水盂倒水极易出现过量的情况,于是就发明了便于控制水量的砚滴。砚滴出现在何时,史界众说纷纭。从出土的文物看,东汉时期已有造型优美的砚滴。从汉代一直到晚清,砚滴都是重要的书房文具,它不仅实用,还可息心养性。

现收藏于故宫博物院的汉代玉卧羊形砚滴,兼备历史价值和艺术价值。它属于早期的砚滴,青玉质,通身有褐色沁斑,头部尤为严重,被沁蚀成深褐色。玉羊为立体圆雕,呈跪卧式,昂首挺胸,双目平视前方。玉羊胸前、眼下部、面颊及腿弯处皆饰阴刻线,线条细短,排列整齐。玉羊背部有一圆形凹洞,洞上置双兽形圆柱纽盖。此玉羊背上的凹洞、双兽形纽盖及中空的腹部均似明代的制作风格,故其可能是明代人以汉代玉羊改制而成的砚滴。

碧玉凤鸟形砚滴 清 故宫博物院藏

黄玛瑙瓜叶形笔掭 清 故宫博物院藏

玛瑙桃形小水丞 清 故宫博物院藏

水丞,又称水中丞或水盂,是置于书案上,贮水以供研墨的器具,有出水嘴的叫水注,无出水嘴的叫水丞,一般配小勺使用。水丞是文房重要器具之一,其造型古朴雅致,多为扁圆形,鼓腹,平底或带足,无嘴。三国两晋时多为兔形;隋唐、五代时有呈瓜棱形的,或配蓋;明清以来,随着各种材质和技术的发展与利用,水丞造型多变,多以小巧精致取胜。就材质而言,水丞有玉石制、玻璃制、铜制、珐琅制及陶瓷制等,甚至有竹制和木制的。

现收藏于故宫博物院的玛瑙桃形小水丞,白玛瑙质,半透明,局部有红色,器内空,器外装饰镂雕的桃枝、桃叶,以“巧做”技法使料中的红色恰好置于桃尖上,生动逼真。巧做也称俏色,最早见于商代,主要是利用玉质本身的不同颜色进行设计加工。此水丞独具匠心,玛瑙光莹润泽的质地与桃的造型相结合,仿佛仙桃落于书案,突出了仙寿的吉祥寓意。

从实用功能上看,文玩似乎是一种文具,其实从魏晋开始,文人们就已经将自己的审美雅趣投射到日常书写所用的辅助工具上,这些案头器具就不再是单纯的文具了。特别是宋代以后,文风日盛,文玩逐渐演变成文房清供,成为一个独特的艺术门类。集实用性和欣赏性于一体的文玩,以小巧精致、天然妙趣为上,文人在阅读书写之余,通过赏玩这些玲珑的小器皿、小摆件,达到颐养性情、陶冶情操的目的。

南宋赵希鹄的《洞天清录》是目前所知第一部以文房清供为主题的专著,其中所列的古琴、古砚、古钟鼎彝器、怪石、砚屏、笔格、水滴、古翰墨真迹、古今石刻、古画十类,成为后世文房清供的标准配置。他提到:“时取古人妙迹以观,鸟篆蜗书,奇峰远水,摩挲钟鼎,亲见商周。端砚涌岩泉,焦桐鸣玉佩,不知身居人世。”文人在书斋中的生活可谓“诗意地栖居”。清风明月,青灯黄卷,这一方天地“天人合一”的高雅与超脱,正是中国文人数千年来一以贯之的追求。

风物人间岁月稠

节令清供

柏子香中霁日妍,一瓶清供晓窗前。

玉梅破蕊先含笑,春色今年胜旧年。

岁朝村庆图(局部) 纸本设色 132.9×64cm 明 李士达 故宫博物院藏

改序念芳辰,坐惜时节变。

中国人历来重视节令。《续汉书·律历志》记载:“若夫用天因地,揆时施教,颁诸明堂,以为民极者,莫大乎月令。”简而言之,古人顺天应时,在不同月份里颁布施行相应的政令,称之为“月令”。时令、节令之“令”,含义大体相当。

节令画是专为年节时令创作,反映节令人文活动的一类绘画。最早的节令画大约可追溯到唐代。《太平广记》记载,唐人范长寿“善风俗田家景候人物之状,人间多有月令屏风,是其制也”。此后,“四时八节”“十二月令”“二十四节气”“七十二候”皆得入画。宋人夏圭有《月令图》、马远有《七十二侯图》载于画史。

清代宫廷有惯例,每逢年节时令,宫廷画家都要进呈节令画,以示庆贺。《内务府造办处各作成做活计清档》中记载,雍正七年(1729年)“十一月初四日,传(旨)唐岱、郎世宁照年节绢画三张”。有时画家会主动要求作画,乾隆元年(1736年)“十二月初五日,骑都尉唐岱、西洋人郎世宁、画画人沈源来说,年节每人欲画绢画一张,预备呈进……”这些记载,在有关清代的文献中屡见不鲜。

节令画是我国传统绘画的重要主题之一,通常以某个岁时活动为描绘对象。例如,正月十五的《元宵行乐图》、初春时节的《清明上河图》、四月初八的《浴佛图》、五月初五的《午瑞图》、七月初七的《七夕乞巧图》、九月初九的《重阳赏菊图》、十二月的《大傩图》、辞旧迎新的《岁朝图》等,都与节令相关。

在不同节令里悬挂相应画作的习俗,至少可以追溯到明代。文震亨《长物志》有“悬画月令”之说,文人雅士或豪富之家多以节令画“随时悬挂,以见岁时节序”。例如,元宵节挂观灯、庙会等画,端午节挂艾虎、菖蒲等画,重阳节挂菊花、秋山等画,甚至搬家、做寿、祈雨都有相应画作可供悬挂。在清代宫廷,成套的“十二月景”画作也有悬挂记载,每月悬挂应时之作,逐月更换,有些类似今天的月历。

与节令相关的清供艺术,最早源于古人对自然神力的礼敬,从而在祭祀活动中献上清雅的供奉。随着在古人生活中的影响不断加深,清供也逐渐具有了节令属性,清供的主题或内容会随着节令的改变而发生变化,反映在绘画中就是“节令清供图”的出现。

自宋代以来,尤其是明清绘画中,人们将诸般清供之物入画,进行专门描绘,并以节令类之。于是,“岁朝清供图”“上元清供图”“端午清供图”“重阳清供图”等便产生了,它们与时序节庆、民俗活动的联系更加紧密。还有一部分画作将清供元素嵌入古人的日常生活场景中,以一种全景还原式的描绘,展现了清供在岁时活动中的整体面貌。

岁朝清供

在中国传统节日中,春节为农历岁首,大年初一谓之“岁朝”。《尚书大传》记载:“正月一日为岁之朝,月之朝,日之朝,故曰‘三朝。”“三朝”也称“三始”。汉武帝颁行“太初历”,正式确定夏历正月初一为岁首,此后春节的节俗活动日渐丰富,远胜其他节日,成为中国最重要的传统节日。

在古代,每到岁朝,文人中的风雅之士便在自家案几上摆放珍瓷古瓶,采选一些寓意吉祥的花卉草木,按照符合个人审美的艺术造型供于器物之内,借此来庆祝新年的开始,预祝新岁平安吉庆。这些清雅的供物谓之岁朝清供。

岁朝清供图是以岁朝清供为题材的画作,堪称节令画之首。在清供的基础上,它们常描绘一些隆冬时节不易得见的花卉果蔬,采用静物写生的画法,力求形象逼真生动,再通过名称谐音、民俗寓意等方式,表达“草木迎春”“纳吉进祥”等新春祝福。

岁朝清供图最早流行于宋代。北宋花鸟画家赵昌的《岁朝图》就以水仙、梅花、茶花、长春花和湖石为描摹对象,以朱砂、白粉、胭脂、石绿等矿物颜料精细描绘,再用石青填底,繁密的花朵和奇絕的湖石布满整个画面。这幅“装堂花”式的室内装饰画如同壁纸一般色彩绚烂,极富喜庆意味和装饰美感,为新春佳节平添几许节日气氛。

较早以瓶花形式描绘岁朝清供的画作,当推宋代翰林待诏董祥的《岁朝图》。画中花瓶内插有松枝、梅花和茶花。凌寒做雪的松枝和梅花是坚强、高洁品质的表现,茶花象征着温暖明媚的春天即将到来。花瓶旁是一个青铜盆,盆中有一座小小的假山,山石旁栽种两株灵芝。灵芝被古人誉为“仙草”,有祈福添寿之意,这既与节令相合,又有美好寓意,体现了岁朝与清供之间的联系日渐紧密。

元代以来,岁朝清供图不断发展、变化,具有象征意义的时令果蔬、祥瑞之物的品类逐渐增多,传达新岁安康、祈福迎祥、事事如意等愿望的意象更为突出,清供的意味则有所淡化。清代康熙至乾隆时期,国家安定、经济繁荣,宫廷之内掀起岁朝清供热,以岁朝清供为题材的绘画发展达到高峰。

岁朝图 绢本设色 103.8×51.2cm 宋 赵昌 台北故宫博物院藏

岁朝图纸本 设色280×78cm 宋 董祥 台北故宫博物院藏

岁朝清供图 清 沈振麟

据《石渠宝笈》记载,1752年至1798年间,乾隆皇帝每年都绘岁朝图,有明确题记的就有56幅,其中清供图式多达半数。帝王的喜好推动了岁朝清供图的创作。著名的宫廷画师,如蒋廷锡、董邦达、邹一桂、郎世宁等,以及长于绘画的亲贵、侍臣均留下数量众多的岁朝清供图。

这些画中清供之物的选择,十分注重物品背后的寓意,如灵芝寓意长寿,百合、柿子、如意寓意百事如意,玉兰、海棠、牡丹寓意玉堂富贵,等等。在画家笔下,“岁寒三友”“花木四君子”以及水仙、茶花、月季、红柿、佛手、石榴等花果,瓷器、紫砂、青铜、玉石、木器等文玩,只要“含有善颂善祷之意”,皆可拾笔成趣、入画纳吉。

弘历雪景行乐图绢本设色 486×378cm 清 郎世宁 沈源周鲲 丁观鹏 故宫博物院藏

每年岁朝之际,乾隆皇帝除了在宫廷内绘制岁朝图,还要“开笔书福”,“御笔各诗文,每年御制春帖子,元旦除夕诗轴”。这些御制的书画作品,会被一起张挂在养心殿东暖阁宫廷各处,用于庆贺新春。借助宫廷画师创作的《弘历雪景行乐图》,我们可以领略清代宫廷新春时节的喜庆场景。

在腊雪初停、辞旧迎新之际,在烂漫梅花、苍松翠竹掩映的亭阁之内,乾隆皇帝手执如意端坐其中,皇室成员环立其身周。乾隆身后的案几上有一个霁蓝釉瓷瓶,瓶内插供着几枝寒梅,左右两侧也有花卉迎春绽放。亭前檐下群儿嬉戏,或堆雪狮,或放爆竹,其乐融融、情趣无限,一派欢声笑语、歌舞升平的新春太平景象。

“谁剪东风烂漫枝,一瓶百卉竞芳时。天公无限春消息,都付人间老画师。”在乾隆年间,无论是岁朝图还是岁朝清供图都已经广泛地流行于宫廷之外,是民间常见的节令画。现藏于美国明尼阿波利斯美术馆的《岁朝图》中,荒寒的隆冬景象与院子里欢乐嬉戏的孩子们形成鲜明的对比,他们用锣鼓、唢呐和鞭炮迎接新年的到来。在敞开的厅堂里侧的案几上,一个普普通通的瓷瓶里插供着两种时令花卉,堂下的火盆上还温着一壶酒水,暖意中透露出浓郁的生活气息。

春节之后,就以元宵节最为重要。清人陈书有一幅《岁朝丽景图》,画中绘有水仙等明媚鲜艳的各色花卉,以及红柿、灵芝等纳吉迎祥的果蔬仙草。在画幅右上角,画家自题:“雍正乙卯新春上元,弟子陈书画于来青小墅,时年七十有六”。上元节即元宵节,它与七月十五中元节、十月十五下元节合称“三元”。宋初,三元不禁夜,后来中元、下元两节罢去,而上元节俗更胜往昔。从画家题跋来看,此画应是为“上元清供”所作。

岁朝丽景图 清 陈书

月曼清游图册·庭院观花 37×31.8cm 绢本设色 清 陈枚 故宫博物院藏

春夏之交的清供,在古画中也有所反映。陈枚《月曼清游图》是一套体现十二月令特点的仕女画,在四月“庭院观花”图中,玉兰等花盛放,8位宫装女子正在赏花。再过不久,便是“春归无迹杏难返”了;廊下一女子采下几朵春花,“摘向铜瓶趁日暄”,这数枝瓶花在赏玩之余也可清供在堂,让人时时体会“春残应教人珍惜”之感。

端午清供

农历五月初五是中国的传统节日——端午,也称“端阳”“重午”。据说战国时楚国诗人屈原于这天投汨罗江而死,后人为纪念他,每年五月初五都要赛龙舟、吃粽子。同时,人们还在这天饮雄黄酒以“祛五毒”,在门户上悬挂艾草、莒蒲等以“驱鬼邪”。

古人还有制作“端午景”的习俗。《清嘉录》记载,清代苏州人在端午日“瓶供蜀葵、石榴、蒲蓬等物……号称‘端午景”。记录清代北方风俗的《燕京岁时记》也说:“每至端阳,市肆间用尺幅黄纸,盖以朱印,或绘天师、钟馗之像,或绘五毒符咒之形,悬而售之,都人士争相购买,粘之中门,以避祟恶。”

元人所绘《天中佳景图》是较早的端午清供图式。图中莒蒲、石榴花等时令花草插于白瓷瓶中,瓶后果盘盛着粽子、石榴等,两器之间散落艾草、荸荠。在布局上,其表现方式与岁朝清供图一脉相承,不同之处就是端午清供在原有清供图式上增添了粽子、艾草、莒蒲等端午应节之物。

在明人陈洪绶的画作里,清供主题与人物形象结合得至为紧密。他的《钟馗像》中,钟馗手持一青铜觞,内盛菖蒲,是为蒲觞。所谓蒲觞,就是把菖蒲切碎泡酒,做成蒲酒。《神农本草经》记载:“菖蒲,主治风寒湿痹,咳逆上气,开心窍,补五脏,通九窍……久服轻身。”除了药用价值,菖蒲叶形似剑,又称“蒲剑”,唐人有“蒲剑锐初抽”之说,民俗以蒲剑为治邪压胜之物。因为有悬蒲剑、饮蒲酒等习俗,端午节也被称为“蒲节”。在《钟馗像》中,蒲觞与钟馗均有避邪之功用,画作的内涵寓意得以统一。

端午清供图在清代宫廷节令画中也占有一定比重。如蒋廷锡的《赐莲图》、郎世宁的《午瑞图》等。《午端图》是一幅近似欧洲静物画的作品,图中青瓷瓶内插满蒲草叶和盛开的石榴花、蜀葵花等应节花草,左下侧托盘内装满鲜嫩的李子、樱桃等时令水果,几个粽子散落一旁,散发着浓浓的节日气息。图中所画景物,即为端午节特有之景——“端午景”。

在记录北京岁时风俗时,《燕京岁时记》谈到北京特重樱桃的习俗:“每届端阳以前,府第朱门皆以粽子相馈贻,并副以櫻桃、桑葚、荸荠、桃、杏及五毒饼、玫瑰饼等物。其供佛、祀先者,仍以粽子及樱桃、桑葚为正供。”郎世宁的《午端图》中所绘物品,与上述记载正相吻合,真实地反映了清宫“端午景”的情形。

天中瑞景图 清 钱维城 台北故宫博物院藏

岁朝佳兆图 绢本设色 59.7×35.5cm 明 朱见深 故宫博物院藏

端午时节图 纸本 146×81cm 清 徐祥

据考证,捉鬼的钟馗似从《周礼·考工记》中驱邪的“终葵”演变而来。到了明代,“啖鬼”的钟馗具有了吉祥的含义。明宪宗朱见深的《岁朝佳兆图》中,钟馗手持如意,随行小鬼托着一个盘子,盘中放着柏枝、柿子,谐音“百事如意”。在端午清供图中钟馗也越来越多地出现,正如清人赵之谦所说:“年年五月五,近近远远,家家户户,钟馗无数。”此时的钟馗不仅驱邪,而且送“福”,自然大受欢迎。

清人蔡嘉的《钟馗图》中,黑须黑面的钟馗乘船而坐,船篷边系着药葫芦,船头清供的瓶花中插满了艾草、菖蒲等端午时节的花草。钟馗头顶上还飞着一只红色蝙蝠,抬眼正好能看见,寓意“福在眼前”。在清人徐祥的《端午时节图》里,钟馗交脚坐在竹榻上,身后的瓷瓶里有艾草、蒲剑等花草,蒲剑叶尖上甚至还挂着一只结网的蜘蛛,钟馗脚下则是盛着枇杷的果篮,颇具生活气息。这样的钟馗形象无疑多了几分亲近之感。

重阳清供

掠过夏日里的“瓶插荷花”清供,再说重阳菊供。

重阳节大约形成于西汉。《西京杂记》记载,汉高祖时,宫中每逢九月初九,“佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒”。重阳佳节,时值菊花盛放,故此重阳又有赏菊、佩菊之俗。唐人杜牧诗云:“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。”富贵之家则有以各色菊花盆堆叠成山、塔的造型,谓之“九花山子”或“九花塔”。

胆瓶花卉图 绢本设色 宋 姚月华

瓶花图 明 陈洪绶

雍亲王题书堂深居图屏·持表对菊 绢本设色 184×98.5cm 清 佚名 故宫博物院藏

此外,古人还有重阳食菊之俗。屈原《楚辞》中有“夕餐秋菊之落英”之语。《西京杂记》记载,汉代开始用菊花酿酒,“菊花舒时,并采茎叶,杂黍米酿之,至来年九月九日始熟就饮焉,故谓之菊花酒”。唐人王缙《九日作》诗云:“今日登高樽酒里,不知能有菊花无。”古人相信菊花能辟恶,因此菊花酒也被称为“菊花辟恶酒”。

南宋姚月华所绘的团扇扇面《胆瓶花卉图》,是目前可见的较早的菊花清供图式。画中釉色内敛的青瓷胆瓶立于方形托架中,瓶里三枝盛开的粉红色菊花亭亭玉立,瓶口处还有三朵较矮的小花作为衬枝,正是传统的插花三主枝构图。画中南宋吴皇后题诗云:“秋风融日满东篱,万叠轻红簇翠枝。若使芳姿同众色,无人知是小春时。”

相比之下,陈洪绶的《陶渊明采菊图》主题更为突出。画中主人公策杖而行,后随两名仆人,其上者手执哥窑瓷瓶菊花。画上有徐悲鸿题跋:“罢官陶令出门去,两个侏儒冠服随。视察收成好半日,借瓶养得菊花归。”陈洪绶的另一幅《瓶花图》则是标准的菊花清供图式。图中大小两个瓶中均插满菊花等花卉,其中的大瓶应是当时珍贵的玻璃瓶,瓶肩上还裹着包袱布。

九日行庵文宴图绢本设色31.7×201cm清 叶芳林美国克里夫兰艺术博物馆藏

《雍亲王题书堂深居图屏》是一套为圆明园“深柳读书堂”绘制的美人绢画图屏,真实地反映出清代宫苑女子闲适的生活情景。“持表对菊”为十二图屏之一,图中仕女手持精美的珐琅表坐于书案旁。桌上印花白瓷瓶中,高低错落地插有粉、白、黄三色菊花,点明了时值秋季九月。菊花典雅清高,被赋予坚贞、益寿等含义,是秋季重要的观赏花卉。同时,菊花又以其素净优雅的自然美而成为宫廷女性青睐的清雅供品。

除了皇家,清代民间也对秋菊推崇备至。《帝京岁时纪胜》记载:“秋日家家胜栽黄菊,采自丰台,品类极多……酒垆茶设,亦多栽黄菊,于街巷贴市招曰:‘某馆肆新堆菊花山可观。”清代文人雅士也多舞文弄墨,咏菊写菊。叶芳林的《九日行庵文宴图》描绘了清代文人重阳雅集的情景。画中众人或坐或立,神态各异,桌上、石案上均设清供。画面中部,有两人赏菊,另有三人在旁采摘菊花,似在准备重阳清供之物,这在其他画作中是极少见的。

兰草博古图110×61cm 明 沈贞

时光荏苒,物换星移,节序由秋入冬。古人绘制节令清供的画笔并未就此擱置。明人沈贞在腊月里绘出《兰草博古图》,图中钧窑玛瑙红瓷盆中的兰草,数百年来“开向毫端常不谢”。在清人吴友如的《折梅度岁图》中,童仆刚刚折下寒梅一枝,插在敞口瓷瓶中,小心翼翼地捧进草庐内,准备度岁清供之用,这一刻被画家永远定格在同治三年(1864年)。

“一瓶清供晓窗前,春色今年胜旧年。”清供图,蕴含着中国传统文人生活中最为雅致的一面,又寄予了百姓对岁时佳节最为朴素美好的祈愿。在雅俗共赏之间,反映出人们对幸福生活的由衷向往与追求。正如清人诗中所云:“神仙富贵永团圆,报道吉祥来止止。”

时至今日,色彩绚烂、寓意吉祥的节令清供图绘画传统仍然延续着。它们除了继续发挥“清供”功用、增添节日气氛、表达美好祝福之外,画里画外还洋溢着一种盎然的生机,涵养着一代又一代中国人的精神家园。

折梅度岁图 绢本设色 237×105cm 清 吴友如

合乐图(局部) 绢本设色 41.9×184.2cm 五代 周文矩(传) 美国芝加哥艺术学院藏