回流农民农业经营职业化的影响因素

田北海 赵明华

摘 要:基于在甘肃、湖南和贵州三省的调查数据,运用二元Logistic回归模型,分析了回流农民农业经营决策和新型农民职业化的影响因素。结果表明:回流农民是否从事农业经营和能否成为新型职业农民同时受到个人禀赋、农业信息感知和乡土情结的影响。个人禀赋的影响表现为:教育程度较高和非常健康的回流农民从事农业经营的可能性低;有培训经历和非常健康的回流农民成为新型职業农民的可能性高;农业信息感知的影响表现为:惠农政策感知水平越高,回流农民从事农业经营的可能性越大,成为新型职业农民的可能性也越大;农业风险感知水平越高,回流农民从事农业经营的可能性越低;支农举措感知水平越高,回流农民成为新型职业农民的可能性越大;乡土情结的影响表现为:有土地流入经历的回流农民从事农业经营的可能性更大,爱农情结越深的回流农民越容易成为新型职业农民。建议从改善农业经营金融扶持与农业保险体系、强化农业技术培训、提升农业信息传播效果和激发回流农民乡土情结四个方面入手,吸引更多回流农民从事农业经营,培育更多回流农民成为新型职业农民。

关键词:回流农民;农业经营;新型职业农民;个人禀赋;农业信息感知;乡土情结

中图分类号:F320文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2020)01-0092-10

一、问题的提出

改革开放以来,大量农民进城务工,为中国经济持续快速增长做出了重要贡献,同时也导致农业劳动力老龄化、农村空心化等严重问题[1-2],加之农业投入回报周期长、自然风险和市场风险大等因素制约,我国农业农村发展仍面临农产品供求结构失衡、要素配置不合理、资源环境压力大、农民收入增长乏力等问题[3],未来“谁来种地”“怎么种地”已成为我国农业发展的严重问题。《“十三五”全国新型职业农民培育发展规划》提出,培育新型职业农民是解决“谁来种地”问题的根本途径,是加快农业现代化建设的战略任务。2018年中央一号文件提出全面建立职业农民制度,完善配套政策体系。问题在于:新型职业农民从何而来?已有研究表明:农民工在务工经商过程中开阔了眼界,增长了胆识和才干,积累了资金[4],但多数农民工并没有在迁入地长期定居的意愿[5]。2010年以来,随着东部地区产业结构升级,回流到中、西部地区的农民工逐年增加,农民工回流正在成为我国城乡人口迁移中的“新常态”。有学者指出,如果提供良好的政策支持平台,大部分回流农民完全有条件成长为爱农业、懂技术、善经营的现代农业带头人,成为新型职业农民,这将是缓解“谁来种地”这一当前尖锐矛盾的最现实和最有效的途径[6]。

然而,有条件成为新型职业农民,并不意味着回流农民一定愿意并实际成长为新型职业农民。由此引发的思考是:有哪些回流农民实际从事农业经营?在从事农业经营的回流农民中,又有哪些人能成功成长为新型职业农民?换言之,影响回流农民农业经营的主要因素有哪些?如何创造更好的条件、培育有志于从事农业经营的回流农民成为新型职业农民?以上构成本文尝试回答的核心问题。

二、文献综述

回流农民农业经营决策与经营成就研究属于回流农民再就业研究的范畴。对于回流农民再就业问题,学术界主要从回流农民再就业现状及影响因素两个方面展开了研究。

在回流农民再就业现状方面,积极的视角认为,外出务工能积累人力资本[7]和社会资本[8]、提升生产效率[9]和促进职业转变,因而有助于提升回流者在回乡创业[10]、投资开发性农业[11-12]方面的就业竞争力。因此,许多回流农民不再从事传统的农业产业[13-14]。谢勇等基于2012年中国劳动力动态调查数据分析发现,有超过四成的回流农民从事着非农经营,其中24%选择了雇员类的非农就业,16.8%的回流农民从事着各种自我雇佣职业[15]。吕慧明的研究指出,有相当一部分回流农民选择创业而非就业,且回流农民创业主要集中在二、三产业(分别占比43.8%、36.4%)[16]。消极的视角认为,农民工受教育水平普遍较低[17],而回流农民多是外出务工的失败者,他们或因为在城市人力资本积累不足[18],或由于在城市习得的有限技能在家乡无用武之地[19],其回流后的职业适应并不理想。因此,农民工返乡创业只是个别现象,大部分回流农民回到了传统经济结构之中[20]。孙树文等在贵阳的调查结果显示,返乡农民工就业状况呈现出职业地位低、职业获得方式原始、职业收入水平低、职业稳定性差等特征[21]。

在回流农民就业影响因素方面,学者们主要从微观和宏观两个层面展开了分析。现有研究指出,在微观层面,人力资本、社会资本、流动因素、个人特质等因素对回流农民就业状况具有显著影响,人力资本较低与社会支持不足是回流农民就业难的主要原因[16,22]。在宏观层面,农村内部相对封闭的就业循环系统、就业岗位不足、资金支持制度与社会保障制度不完善是回流农民就业难的重要原因[23-24]。

综上所述,学者们对回流农民的再就业类型、影响因素进行了较为充分的研究,但是对于吸纳就业较多的农业经营这一再就业类型却鲜有深入研究。与此同时,学者们主要从鼓励创业的角度探讨回流农民的再就业路径,从培育新型职业农民的角度探讨回流农民再就业路径的研究并不多见。针对已有研究的不足,本文将回流农民视为新型职业农民的重要生力军,尝试基于在甘肃、湖南和贵州三省的调查数据,运用二元Logistic回归模型,对回流农民是否从事农业经营及能否成为新型职业农民的影响因素进行实证分析,进而探讨在农业劳动力、资源、环境约束趋紧的现实下,如何培育新型职业农民这一重大现实问题。

三、分析框架与研究假设

(一)分析框架

在本研究中,核心概念为回流农民、农业经营和新型职业农民。综合官方表述和学术惯例,本研究将回流农民界定为从本县外出务工、经商连续半年以上后,重新返回本县内进行生产生活达到半年以上或者最近一年不打算再次外出务工经商的农业户籍人口;将农业经营界定为全职或者兼业从事农、林、牧、渔业及农林牧渔服务业;将新型职业农民界定为爱农业、有文化、懂技术、善经营并且以从事农业生产经营为主要职业的农民。

在以往关于农民经营行为的研究中,学者们多从经济学视角出发,将农民视为基于成本收益最大化假设的理性行为主体。经济理性视角的研究认为,作为理性的经济人,在农业经营行动过程中,农民会以经济利益为自己行动的出发点,并根据成本收益最大化的原则在不同的行动方案中进行选择,并通过精确的计算确定合适的行动方案。经济理性假说的一个基本前提是:经济行动主体的目标仅指向经济利益;经济行动主体具有精确的计算能力,并完全掌握了与行动相关的完全信息。然而,在实际生活中,人们的经济行为往往受到多重动机的影响,经济利益并非经济行动的惟一目标;个体的资源禀赋是有差异的,在同一类型的经济行动中,资源禀赋不同的个体计算能力和行动方案选择结果可能并不完全一致;经济行动者掌握的行动信息往往并不充分,信息缺乏、逻辑思路不清晰、形势紧急可能导致行动主体不得不作出“紧迫性”选择[25],从而导致非理性的结果。

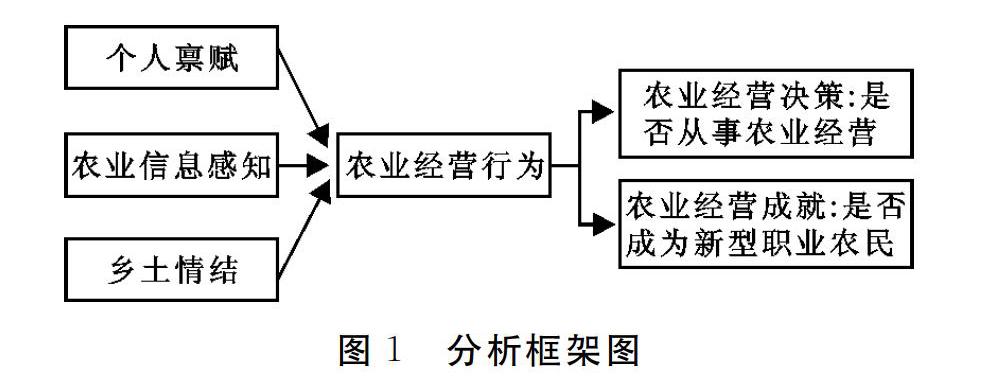

本研究将回流农民视为受到结构情境制约的行动主体,将回流农民的农业经营决策(是否从事农业经营)及农业经营成就(是否成为新型职业农民)视为有限理性行为,将个人禀赋和农业信息感知现状视为影响回流农民计算能力和行动决策的制约因素,将乡土情结视为影响回流农民农业经营行动目标或动机的制约因素,分析个人禀赋、农业信息感知和乡土情结对回流农民农业经营决策及农业经营成就的可能影响及其作用方向,进而探讨如何吸引更多回流农民从事农业经营、如何培育从事农业经营的回流农民成为新型职业农民, 分析框架见图1。

(二)研究假设

1.个人禀赋假设。已有研究表明,人力资本水平较高的回流农民从事非农经营的能力较强,因此这类人从事农业经营的可能性较低[13,20]。教育程度和职业技能对农民工返乡再就业起着关键作用,教育程度高、接受过技术培训的农民工具有更多的非农就业机会,更容易在非农领域就业[26]。职业培训能够提升农民素质和提高农民经营的积极性,有利于提高农民的农业经营收入[27]。当前中国的农业生产方式发生了实质性变化,农业生产中劳动投入越来越少,资本投入越来越多,农业日益倾向于使用节约劳动的生产方式[28],这种变化使得农业经营对劳动者体力的要求降低。基于上述分析,提出个人禀赋假设如下:

研究假设1a:个人禀赋中,教育程度较高、有过培训经历、身体健康状况较好的人更倾向于非农经营。

研究假设1b:个人禀赋中,有过培训经历、身体健康状况越好的人越容易成为新型职业农民。

2.农业信息感知假设。信息不对称理论认为,信息对个人的决策具有重要影响,对相关信息占有的不对称状况导致在交易完成前后分别发生“逆向选择”和“道德风险”问题,严重降低市场运行效率甚至造成市场交易的停顿[29]。信息不对称产生的主观原因是不同经济个体获取信息的能力差异较大,客观原因为不同经济个体获取信息的数量受到多种社会因素的影响[30]。

对于农业经营者而言,可能影响农业经营决策及其具体行为的重要信息主要包括惠农政策、举措和农业风险两个方面。在惠农政策、举措方面,真实的信息是,自2004年以来,中央连续16年发布了以工业反哺农业、城市支持农村为重要内容的一号文件,出台了一系列惠农支农的政策,推行了大量的惠农支农举措;在农业风险方面,真实的信息是,农业作为一种弱质产业,常常不可避免地遭遇自然风险、市场风险等一系列风险,是典型的高风险产业。回流农民对上述信息掌握充分与否既可能影响其农业经营决策,也可能影响其农业经营成就。就信息掌握充分度对农业经营决策的可能影响而言,回流农民对惠农支农政策、举措的掌握程度越深、信息感知越充分,其从事农业经营的信心越足,越有可能从事农业经营;回流农民对农业風险的感知越充分,基于风险最小化的行动逻辑,其从事农业经营的可能性越低。就信息掌握充分度对农业经营成就的可能影响而言,回流农民对惠农政策、支农举措的掌握程度越深、信息感知越充分,就越有可能充分运用、争取上述政策、举措,进而充分享受惠农政策、支农举措带来的制度红利,其农业经营成就可能越高,便越有可能成为新型职业农民;回流农民对农业风险的感知越充分,其对农业经营的信心越不充足,就越难成为新型职业农民。

已有研究表明,信息资源的充分与否对经营主体的经营绩效具有重要作用,具备与经济主体相匹配的信息获取能力有助于获取良好的经营绩效[31],提高信息获取、整合和利用能力有助于提升经营绩效,了解就业政策对回流农民再就业的影响显著为正[32],农户对农业经营风险认知水平的提高促使农民主动改变经营策略和降低了农户经营农业的积极性[33]。

基于上述分析,提出农业信息感知假设如下:

研究假设2a:惠农政策感知和支农举措感知对回流农民从事农业经营具有正向影响,而农业风险感知对其具有负向影响。

研究假设2b:惠农政策感知和支农举措感知对回流农民成为新型职业农民具有正向影响,而农业风险感知对其具有负向影响。

3.乡土情结假设。经历过工业化和城市化洗礼的农民工,生活世界和社会态度发生了很大变化[34],乡土情结也随之发生了改变。费孝通先生认为“乡”代表村落和家庭,“土”就是指土地,因此他将中国的农村社会称之为乡土社会[35]。土地在农民心中占据不可替代的位置,它造就农民深厚的土地依赖意识和安土重迁的行为特征[36]。乡土情结是一种农民生存本能的反映,是对与他们世代生活的乡村和保障生存的土地的情感、愿望、态度等的心理因素[37-38]。观察已有的新型农业经营主体,除了具有丰富的种田经验外,他们对农业农村和土地都有深厚的情感。那些拥有强烈乡土情结的农民最有可能返回农村,越有可能专注于农业经营,进而成为新型职业农民和促进现代农业发展的重要主体[39]。基于上述分析,提出乡土情结假设如下:

研究假设3a:爱农情结越深者越易从事农业经营,流入土地者相比未流入土地者越易从事农业经营。

研究假设3b:爱农情结越深者越易成为新型职业农民,流入土地者相比未流入土地者越易成为新型职业农民。

四、数据来源、样本特征与变量设置

(一)数据来源与样本基本特征

本研究数据来源于课题组成员于2018年2月至12月在甘肃省(肃州区、民乐县、通渭县)、湖南省(醴陵市、攸县)和贵州省(播州区、正安县)进行的问卷调查。本调查共获得户籍为农业户口的样本830个,其中回流农民样本563个。本文研究主要来源于对563个回流农民样本数据的分析(样本基本特征见表1)。

(二)变量定义与赋值

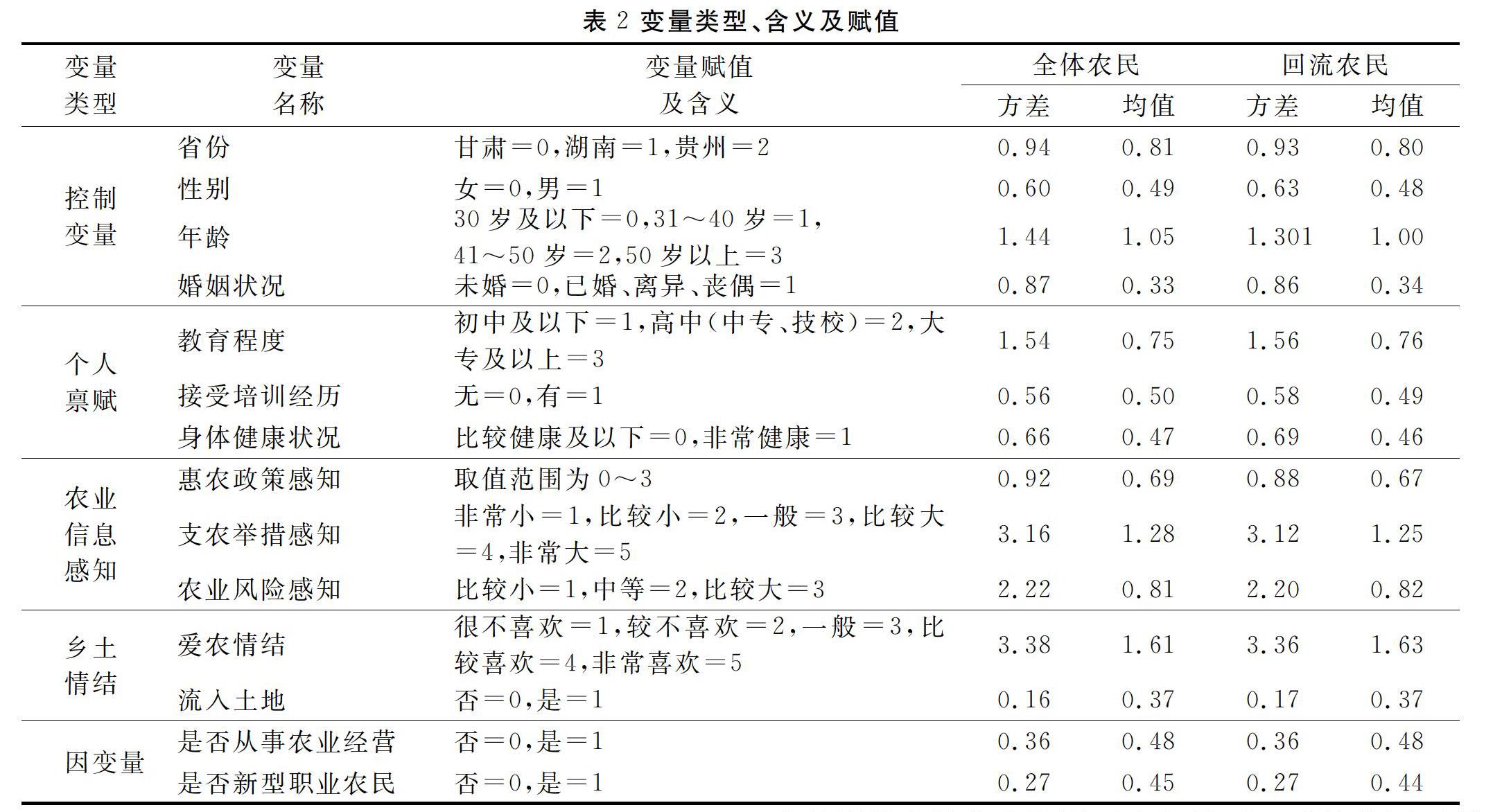

1.因变量。本研究包含2个因变量,一是农业经营决策,用“目前您是否从事农业经营”来测量。选择“未从事农业经营”赋值为0;其余选择视为从事农业经营,赋值为1。二是农业经营成就,用“是否成为新型职业农民”来测量,采用多个指标合成此因变量。根据新型职业农民的界定,选择从事农业经营的样本,从有文化、会经营、懂技术、爱农业四方面来合成因变量。有文化通过“您的教育程度是”来测量,赋值方式同自变量中教育程度;会经营通过“您当前的实际经营状况与您的预期状况相比如何”来测量,将选择“实际远好于预期”和“实际稍好于预期”赋值为3,选择“差不多”赋值为2,选择“实际稍差于预期”和“实际远不如预期”赋值为1;懂技术采用“您采用农业新技术的方式是”来测量。由于此题目为多选,样本选项中包含“自己最先引进或与别人合作引进”视为其主动使用技术,赋值为3,选择“没有采用农业新技术”视为其没有使用技术,赋值为1,其余选择视为被动使用技术,赋值为2。爱农业通过“在乡村振兴背景下,农业经营大有可为”来测量。选择“完全不同意”和“不太同意”赋值为1,选择“无所谓”赋值为2,选择“比较同意”和“非常同意”赋值为3。取上述4个变量求和并计算平均值,将此平均值大于2的样本定义为新型职业农民,赋值为1;此平均值中小于等于2的样本定义为普通农民,赋值为0。

2.自变量。本研究选择的自变量涉及个人禀赋、农业信息感知和乡土情结3个维度。

在个人禀赋维度,设置教育程度、培训经历和身体健康状况3个变量。在农业信息感知维度,设置惠农政策感知、支农举措感知和農业风险感知3个变量。其中,惠农政策感知根据“请问您对国家三农政策的了解程度如何”的选择,列选项依照“完全不了解”赋值为0,“不太了解”和“一般”赋值为1,“比较了解”赋值为2,“非常了解”赋值为3,然后将各选项的值加总后除以子题目数量得到的均值作为惠农政策感知值;支农举措感知采用“为促进三农发展,当地政府出台了有力的措施”测量;农业风险感知使用“农业经营靠天收,自然风险很大”和“农产品价格不稳定,农业经营市场风险很大”测量,选项“完全不同意”和“不太同意”赋值为1,“无所谓”赋值为2,“比较同意”和“非常同意”赋值为3。将各选项的值加总除以2得出均值,均值小于2定义为比较小,赋值为1,等于2定义为中等,赋值为2,大于2定义为比较大,赋值为3。在乡土情结维度,设置爱农情结和流入土地2个变量。爱农情结用“您对农民的喜欢程度如何”来测量;流入土地采用“您有没有从他人手中(流)转入过土地”测量。

相关研究表明,性别、年龄和婚姻状况等个体特征与回流农民的就业状况密切相关,本研究将其作为控制变量纳入。同时,鉴于中国各省份经济发展水平、产业结构、农业基础等差异较大,将省份也作为控制变量纳入分析(见表2)。

五、个人禀赋、农业信息感知和乡土情结对回流农民农业经营的影响

(一)个人禀赋、农业信息感知和乡土情结对回流农民农业经营决策的影响

通过将控制变量与个人禀赋、农业信息感知和乡土情结3个维度的自变量逐步纳入模型的方法,建立了包含4个二元Logistic回归模型的嵌套模型来分析回流农民农业经营决策的影响因素。回归结果显示,各模型的似然比卡方均在1%的统计水平上显著,表明模型拟合效果较好。

在个人禀赋维度,教育程度和身体健康状况对回流农民是否从事农业经营具有显著负向影响。具体来说,相对于受教育程度为初中及以下的回流农民而言,大专及以上的回流农民从事农业经营的几率比其低0.61,而受教育程度为高中(中专、技校)者是否从事农业经营的几率与参照组无显著差异;相对于身体健康状况欠佳者而言,非常健康的人从事农业经营的几率比其低0.39。这与假设1a一致。接受培训经历变量虽无显著影响,但是在模型中其系数为正,与假设的作用方向相反。调查发现,近年来新型职业农民培育、农村劳动力技能培训和创业培训等农村人力资源开发相关项目受益范围不断扩大,而且部分项目培训地点下沉到乡镇甚至是行政村,这为农民接受培训提供了极大的便利,接受培训的人数保持快速增长。但是由于不少培训项目的培训时间较短且农民不能很好掌握培训内容,因此大部分接受过培训的回流农民依旧从事农业经营。

在农业信息感知维度,惠农政策感知和农业风险感知对回流农民是否从事农业经营具有显著影响,惠农政策感知水平每提高1个单位,其从事农业经营的几率提高约2倍;农业风险感知水平为一般和较大者从事农业经营的几率皆低于农业风险感知水平为较小者。这与假设2a一致。支农举措感知对回流农民是否从事农业经营均不具有显著影响。可能的解释是,回流农民从事农业经营者大多为兼业经营,对政策关注度不高,加之存在政策宣传和政策理解不到位情况,回流农民难以及时根据相关政策做出经营决策。

在乡土情结维度,流入土地对回流农民是否从事农业经营具有显著正向影响,相对于没有流入土地者,流入土地者从事农业经营的几率是其5.17倍,这与假设3a一致。爱农情结对回流农民是否从事农业经营不具有显著影响。可能的解释是:一是回流农民在外务工经商时可能是在郊区或者是市区工厂内,城市生活参与少,受现代文化影响较小,导致其回流前后乡土情结变化不大;二是多数回流农民回流时间较早,虽然在外务工经商时受到现代文化影响,但由于回流后在本地生活时间较长,其乡土情结再次加深。

比较模型1~4可以发现,已婚(离异、丧偶)、教育程度低、身体健康状况差、惠农政策感知强、农业风险感知小和流入土地的回流农民更有可能从事农业经营。整体来看,模型分析结果与假设1a、2a和3a较为吻合(见表3)。

(二)个人禀赋、农业信息感知和乡土情结对回流农民农业经营成就的影响

模型5和模型6分别是以“是否为新型职业农民”为因变量、以从事农业经营的回流农民样本和全体农民样本分别建立含有相同自变量的二元Logistic回归模型。回归结果显示,模型5与模型6的似然比卡方均在1%的统计水平上显著,模型拟合效果较好(见表4)。

在个人禀赋维度,模型5与模型6中接受培训经历和身体健康状况皆对新型职业农民生成具有显著正向影响。对于接受培训经历变量,模型5中,相较于没有接受过培训的回流农民而言,接受过培训的回流农民成为新型职业农民的几率是其2.35倍,模型6中为2.23倍。对于身体健康状况变量,模型5中,相较于身体健康状况欠佳者,非常健康者成为新型职业农民的几率是其2.64倍,模型6中为2.0倍。假设1b在回流农民样本和全体农民样本中均通过验证。

在农业信息感知维度,模型5与模型6中惠农政策感知对两类人群成为新型职业农民均具有显著正向影响,支农举措感知仅在模型5中对因变量具有显著正向影响,而农业风险感知在两模型中均不显著。具体来说,在模型5中,惠农政策感知水平每提高1个单位,回流农民成为新型职业农民的几率提高1.38;在模型6中,惠农政策感知水平每提高1个单位,全体农民成为新型职业农民的几率提高0.73。在模型5中,支农举措感知水平每提高1个单位,回流农民成为新型职业农民的几率提高0.58。农业风险感知在两个模型中均对因变量无显著影响,可能的解释是,分析对象当时皆从事农业经营,对农业经营风险有一定认识,具有一定的风险应对能力。因此,对于已经从事农业经营者而言,农业经营风险已不再是影响其成为新型职业农民的主要因素。假设2b在回流农民样本和全体农民样本中部分通过验证。

在乡土情结维度,模型5与模型6中爱农情结对新型职业农民的生成均具有显著正向影响,流入土地在两模型中均不显著。在模型5中,爱农情结每提高1个单位,回流农民成为新型职业农民的几率提高0.53;在模型6中,爱农情结每提高1个单位,全体农民成为新型职业农民的几率提高0.59。流入土地变量未产生预期作用,可能的解释是,多数回流农民在回流前从事非农生产或经营,重新从事农业经营或多或少要流入土地。因此,从事农业经营的回流农民在是否流入土地方面没有显著差异。假设3b在回流农民样本和全体农民样本中部分通过验证。

比较模型5和模型6,可以发现在两类农民群体中,影响其成为新型职业农民的因素大致相同,但各指标具体影响强度各有不同。在个人禀赋和农业信息感知维度中,相关因素在回流农民群体中的影响明显大于全体农民,而在乡土情结维度中相关因素对全体农民的影响则略大于回流农民。

六、研究结论与对策建议

(一)研究结论

1.回流农民是否从事农业经营同时受到个人禀赋、农业信息感知和乡土情结的影响。个人禀赋的影响表现为较之教育程度较低者,教育程度较高的回流农民从事农业经营的可能性低。较之身体健康状况欠佳者,非常健康者从事农业经营的可能性低;农业信息感知的影响表现为惠农政策感知越高,回流农民从事农业经营的可能性越大。农业风险感知越大,回流农民从事农业经营的可能性越低;乡土情结的影响表现为流入土地者从事农业经营的可能性大于未流入土地者。

2.回流农民能否成为新型职业农民亦同时受到个人禀赋、农业信息感知和乡土情结的影响。就个人禀赋的影响而言,较之没有培训经历者和身体健康状况欠佳者,有培训经历和非常健康的回流农民更有可能成为新型职业农民;就农业信息感知而言,惠农政策感知和支农举措感知越高,回流农民越有可能成为新型职业农民;就乡土情结的影响而言,爱农情结越深者成为新型职业农民的可能性越大。新型职业农民生成的影响因素在回流农民和全体农民中大致相同,在个人禀赋和农业信息感知维度中,相关因素在回流农民群体中的影响明显大于全体农民。在乡土情结维度中相关因素对全体农民的影响则略大于回流农民。

(二)对策建议

建议以尊重回流农民就業意愿为前提,政府扶持与社会支持相结合,以愿意从事农业经营的回流农民为重点对象,加快培育新型职业农民。

1.改善农业经营金融扶持和农业保险体系。调查显示,缺乏资金已经成为当前农民从事农业经营最大的困难。一是因为农业生产经营产前、产中和产后均需要投资,但是只能在产后获得收入;二是农民不能向市民那样从各种商业银行贷款,只能是从农村商业银行(信用社)获得贷款,这使得资金需求大的农民不得不向亲朋好友借款甚至是借高利贷维持经营;三是农业经营面临自然风险和市场风险双重风险,这使得农民的收入极不稳定。因此,改善农业经营金融扶持体系已是迫在眉睫,一方面,可以尝试将农民承包土地的经营权和住房财产权抵押贷款,鼓励除农村商业银行(信用社)以外的商业银行和社会资本向农民提供小额贷款;另一方面,要加强农业保险体系建设,鼓励、扶持回流农民购买农业保险,拓展农业保险覆盖面,提高农业保障赔付水平,消减农业风险感知对农业经营决策和新型职业农民培育的抑制效应。

2.加强农业技术培训。舒尔茨提出农民的技能和知识水平与其耕作的生产率之间存在密切的正相关关系,对农民进行人力资本投资有助于改造传统农业[40]。我国正处于传统农业向现代农业的转型期,先进农业技术和经营管理方式的广泛应用是现代农业发展的动力和趋势。当前农业技术培训覆盖的广度较大,但是技术培训的形式、实用性、质量以及后续服务仍然需要大力改进。可以通过加强培训内容的实用性和新颖性,改善授课方式、增加培训激励、增加证书含金量、建立后续服务体系来加以改进。

3.提升农业信息传播效果。政策信息、技术信息、市场信息等农业信息对提升农民农业经营的积极性以及效益具有重要影响。整体而言,无论是回流农民,还是留守农民,其获取农业信息的主动性、能力及其理解信息的能力都较有限,这严重制约了回流农民惠农政策、支农举措的感知和利用,从而限制了其农业经营行为决策及其农业经营成就。为此,建议在通过培训等方式提高农民个人禀赋的同时,拓展农业信息传播渠道,充分发挥政府、企业和相关农民组织的资源优势下乡为农服务,并利用社交软件、电视、资讯软件、村委会布告栏、村小组布告栏等平台,利用农民通俗易懂的方式进行信息农业传播。

4.改善农村社会保障与公共服务,激发回流农民的乡土情结。农民的社会保障与公共服务水平与市民相比具有很大差距,这是农民产生厌农情绪、乡土情结弱化的原因之一。为此,完善农民社会保障,使之享有与市民均等的教育、医疗和养老等保障,以增强其乡土情结并减少其从事农业经营的后顾之忧。

参考文献:

[1] 朱启臻,胡方萌. 新型职业农民生成环境的几个问题[J].中国农村经济,2016(10):61-69.

[2] 田北海,罗卫,彭军.空心化背景下农村社区建设主体的缺失与重构——基于对湖北省的实地调查[J].学习与实践,2015(7):96-105.

[3] 罗明忠,林家宝,张奕婧.制度创新与农业发展:中国经验与国际比较——中国国外农业经济研究会2017年年会暨学术研讨会综述[J].中国农村经济,2017(11):90-96.

[4] 程春庭.重视“返乡创业”增强县域经济整體发展能力[J].中国农村经济,2001(4):68-72.

[5] Wang F,Zuo X.Inside Chinas Cities:Institutional Barriers and Opportunities for Urban Migrants[J].American Economic Review,1999,89(2):276-280.

[6] 郭晓鸣,周小娟.老一代农民工:返乡之后的生存与发展——基于四川省309位返乡老一代农民工的问卷分析[J].中国农村经济,2013(10):53-62.

[7] Galor O,Stark O.Migrants Savings,the Probability of Return Migration and Migrants Performance[J].International Economic Review,1990,31(2),463-467.

[8] Ma Z.Urban Labour-force Experience as A Determinant of Rural Occupation Change:Evidence From Recent Urban-rural Return Migration in China[J].Environment Planning A,2001,33(2):237-255.

[9] Zhao Y.Causes and Consequences of Return Migration:Recent Evidence From China[J].Journal of Comparative Economics,2002,30(2):376-394.

[10] 罗凯.打工经历与职业转换和创业参与[J].世界经济,2009(6):77-87.

[11] Murphy R.Return Migrant Entrepreneurs and Economic Diversification in Two Counties in South Jiangxi,China[J].Journal of International Development,1999,11(4):661-672.

[12] 梁栋.青年农民从事农业的市场与组织困境及其突围——基于西部L镇31个青年农民的个案研究[J].中国青年研究,2018(3):97-105.

[13] Démurger S,Xu H.Return Migrants:The Rise of New Entrepreneurs in Rural China[J].World Development,2011,39(10):1 847-1 861.

[14] 王西玉,崔传义,赵阳.打工与回乡:就业转变和农村发展——关于部分进城民工回乡创业的研究[J].管理世界,2003(7):99-109.

[15] 谢勇,周润希.农民工的返乡行为及其就业分化研究[J].农业经济问题,2017(2):92-101.

[16] 吕惠明.返乡农民工创业模式选择研究——基于浙江省的实地调查[J].农业技术经济, 2016(10):12-19.

[17] 卢海阳,李祖娴.农民工人力资本现状分析与政策建议——基于福建省1 476个农民工的调查[J].中国农村观察, 2018(1):111-126.

[18] Stark O.Return and Dynamics:The Path of Labor Migration When Workers Differ in Their Skills and Information Is Asymmetric[J].The Scandinavian Journal of Economics,1995,97(1):55-71.

[19] Gmelch G.Return Migration[J].Annual Review of Anthropology,1980,9(1):135-159.

[20] 白南生,何宇鹏.回乡,还是外出?——安徽四川二省农村外出劳动力回流研究[J].社会学研究,2002(3):64-78.

[21] 孙树文,肖玉元.返乡农民工的就业状况及其影响因素研究——基于贵州省贵阳市的实证调查[J].贵州工程应用技术学院学报,2010(2):109-113.

[22] 马芒,徐欣欣.返乡农民工再就业的影响因素分析——基于安徽省的调查[J].中国人口科学,2012(2):95-102.

[23] 殷江滨.外出务工经历对回流后劳动力非农就业的影响——基于广东省云浮市的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2012(9):108-115.

[24] 王春超,李兆能,周家庆.躁动中的农民流动就业——基于湖北农民工回流调查的实证研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2009(3):55-62.

[25] 吉登斯.社会的构成[M].李康,李猛,译.北京:三联书店,1998:42.

[26] 汪为,吴海涛.家庭生命周期视角下农村劳动力非农转移的影响因素分析——基于湖北省的调查数据[J].中国农村观察,2017(6):57-70.

[27] Khairul Baharein Mohd Noor,Khairul Dola.Investigating Training Impact on Farmers Perception and Performance[J].International Journal of Humanities and Social Science,2011,1(6): 145-152.

[28] 王美艳.农民工还能返回农业吗?——来自全国农产品成本收益调查数据的分析[J].中国农村观察,2011(1):20-30.

[29] 仵志忠.信息不对称理论及其经济学意义[J].经济学动态,1997(1):66-69.

[30] 辛琳.信息不对称理论研究[J].嘉兴学院学报,2001(3):36-40.

[31] 傅勇,邱兆祥,王修华.我国中小银行经营绩效及其影响因素研究[J].国际金融研究,2011(12):80-87.

[32] 郭利京,赵瑾.社会关系网络、信息能力与农业生产者经营绩效——来自332家生猪规模养殖场的实证[J].农林经济管理学报,2016(2):190-197.

[33] 孙屹,杨俊孝,王岩.基于农地流转的农户规模经营绩效影响因素实证研究——以新疆玛纳斯县为例[J].中国农业资源与区划,2014(4):26-33.

[34] 李培林,李炜.近年来农民工的经济状况和社会态度[J].中国社会科学,2010(1):119-131.

[35] 费孝通.乡土中国[M].北京:三联书店,1985:2-8.

[36] 周晓虹.流动与城市体验对中国农民现代性的影响——北京“浙江村”与温州一个农村社区的考察[J].社会学研究,1998(5):60-73.

[37] 王亚亚.乡土情结的嬗变与农民工市民化的身份认同[J].辽东学院学报(社会科学版),2009(2):22-25.

[38] 邱幼云,程玥.新生代农民工的乡土情结——基于杭州和宁波的实证调查[J].中国青年研究,2011(7):51-55.

[39] 徐辉.新常态下新型职业农民培育机理:一个理论分析框架[J].农业经济问题,2016(8):9-15.

[40] 西奥多·W.舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,2013:150-151.

Impact Factors on Agricultural Management Decisions and Agricultural Management Achievements of Returned Rural Migrants

TIAN Beihai,ZHAO Minghua

(Department of Sociology/Research Center of Rural Social Construction and Management,Huazhong Agricultural University,Wuhan 430070,China )

Abstract:Based on survey data from three provinces of Gansu,Hunan and Guizhou,this paper analyzes the possible influence of personal endowment, agricultural information perception and local complex on whether returned rural migrants choose to conduct agricultural management and whether they can become new professional farmers.The results show that whether the returned rural migrants are engaged in agricultural management and become new professional farmers are affected by personal endowment,agricultural information perception and rural complex.The impact of personal endowment is that,the returned migrants with higher education level and healthier condition are less likely to be engaged in agricultural management.Compared with those who have no training experience and poor health,the returned migrants who have training experience and healthier condition are more likely to become new professional farmers.The impact of agricultural information perception is that:the higher the perception on peasants benefiting policy,the higher is the probability for returned migrants to be in engaged in agricultural management,as well as to become new professional farmers.The higher the perception on agricultural risks,the lower is the likelihood for returned migrants to be engaged in agricultural managements.The higher the perception on agriculture support measurements,the higher is the probability for returned migrants to become new professional farmers.The influence of local complex is as below:returned migrants with land inflow experience are more likely to be engaged in agricultural management.Meanwhile,the deeper the love on farmers,the higher is the probability for returned migrants to become new professional farmers.In order to cultivate new professional farmers,it is supposed to improve the agricultural financing and insurance systems,to strengthen farmers professional training,to enhance the agricultural information dissemination,and to improve the social security for farmers.

Key words: returned rural migrant; agricultural management;new professional farmers; personal talent; agricultural information perception; local complex

(責任编辑:马欣荣)