学前儿童问题行为对父母抚养压力的影响及夫妻亲密的调节作用 *

马心宇 陈福美 罗 芮 赵云燕 王 耘

(1 北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心,北京 100875)(2 北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875)

1 问题提出

抚养压力(parenting stress)是指父母在育儿过程中因养育需求和实际可获得的养育资源之间的不匹配所引起的消极心理体验,如焦虑、紧张、挫折感等(Zaidman-Zait et al., 2017)。大量研究证明,父母在教养过程中会感受到一定水平的抚养压力(Deater-Deckard, 1998; Zaidman-Zait et al., 2017),高水平的抚养压力不仅会威胁父母自身的心理健康,还会对儿童发展产生不可忽视的消极影响(Östberg, Hagekull, & Hagelin, 2007;Planalp & Braungart-Rieker, 2016)。鉴于抚养压力的普遍性和消极影响,有必要探讨其影响因素及其作用机制。

1.1 儿童问题行为对父母抚养压力的作用

根据亲子互动压力模型(parent-child interaction stress model)(Mash & Johnston, 1983),父母抚养压力会受到来自父母、儿童和环境三方面因素的影响。而来自儿童方面的问题行为作为父母育儿过程中的重要应激源(Neece, Green, & Baker, 2012),是造成父母压力感受的重要外部动因。一些研究指出,儿童问题行为越多,父母的抚养压力越大(Baker et.al, 2003; Krahé, Bondü, Höse, & Esser,2015)。儿童问题行为在童年期是相对稳定的,其对父母抚养压力的预测效应甚至高于儿童智力和发展性功能(Benzies, Harrison, & Magill-Evans,1998; Robinson & Neece, 2015)。而且随着年龄的增长,儿童拥有更高的自主性和行动能力,其行为表现对父母抚养压力的预测作用变得更加稳定和突出(Neece et al., 2012)。

由于母亲一直被视为儿童的主要照料者,以往研究更侧重于考察母亲抚养压力,而对父亲的关注相对较少。近年来,随着更多的女性投入职场,相应地,父亲也更多地参与到育儿过程中(Charles et al., 2018; Ponnet et al., 2013),也会面临抚养压力的困扰(Johansson, Rubertsson, Rådestad, &Hildingsson, 2012; Liu & Wang, 2015)。然而,父亲和母亲扮演着不同的教养角色—母亲倾向于承担更多的养育和照料责任,父亲则更多地参与到子女的游戏之中(Amato, Meyers, & Emery, 2009;Deater-Deckard, 1998)。因此,有必要区分抚养压力的父母身份进行深入探讨(Foody, James, &Leader, 2015)。

1.2 母亲抚养压力与父亲抚养压力的关系

一些研究表明,父母之间的抚养压力存在显著差异(Foody et al., 2015; Rosnati, Montirosso, &Barni, 2008);但也有研究发现,二者并不存在明显不同(Canzi, Ranieri, Barni, & Rosnati, 2019)。不同的研究结果可能源于父母角色的一体两面性,因而在分析父母抚养压力的关系时,既要考虑父亲和母亲各自的角色特殊性,又要考虑父母之间的相互依存性。

一方面,从家庭系统的角度看(Cox & Paley,2003),作为夫妻共同体,父母彼此之间存在相互依存性,彼此之间的抚养压力存在一定的相关性(Hilpert, Kuhn, Anderegg, & Bodenmann, 2015)。另一方面,由于教养角色不同,父母的抚养压力可能存在一定差别。从抚养压力的来源看,母亲抚养压力受儿童问题行为的作用相对更直接,而父亲抚养压力受儿童问题行为作用时更容易受到母亲状态、夫妻关系等因素的影响(Camisasca,Miragoli, & Di Blasio, 2014)。Deater-Deckard(1998)指出,母亲的情绪会影响父亲在育儿过程中的压力和焦虑感受,在送幼儿上学时,当母亲感受到强烈的紧张和分离焦虑时,父亲能够感受到母亲的情绪,并由此产生更强的焦虑和压力感。因此,父亲的抚养压力不仅与其自身对儿童问题行为的感知有关,还可能与母亲的抚养压力感受有关(Canzi, Molgora et al., 2019)。综上,本研究假设母亲抚养压力会部分中介儿童问题行为对父亲抚养压力的作用。

1.3 夫妻亲密的调节作用

夫妻亲密作为一种情感性社会支持,能够在夫妻间营造出温馨和谐的氛围,进而使个体能够为配偶提供更多的情感和心理资源以帮助其应对外界压力(Falk, Norris, & Quinn, 2014)。此外,溢出效应指出,个体在某一家庭子系统中的情绪、感受和行为会对其在另一家庭子系统中的情绪、感受和行为产生影响(Erel & Burman, 1995)。实证研究也证明父母在夫妻系统中体验到的幸福感能够有效缓解其在教养过程中焦虑、抑郁等消极情绪(Camisasca, Miragoli, Caravita, & Di Blasio,2015; DeBoard-Lucas, Fosco, Raynor, & Grych,2010)。同时,亲密的夫妻关系能有效提升夫妻间态度、行为的一致性,提高配偶的育儿参与程度,促进夫妻间“育儿同盟”的形成,进而提升个体的教养效能感,减轻抚养压力(Feeney, 2002;Merrifield & Gamble, 2013)。

以往研究大多只检验了夫妻亲密对抚养压力的主效应,对夫妻亲密是否能够调节儿童问题行为对父母抚养压力的影响,目前还少有研究关注(Coln, Jordan, & Mercer, 2013; O’Brien & Peyton,2002)。因此,本研究进一步探索夫妻亲密对儿童问题行为与父亲、母亲抚养压力的调节作用。

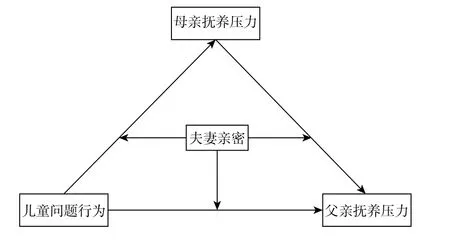

综上所述,本研究主要探讨两个问题:(1)母亲抚养压力在儿童问题行为对父亲抚养压力影响中的中介作用。(2)夫妻亲密在儿童问题行为与父亲、母亲抚养压力关系中的调节作用。研究假设:母亲抚养压力会在儿童问题行为对父亲抚养压力的作用中起到部分中介;夫妻亲密能够调节儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力的影响,以及母亲抚养压力对父亲抚养压力的影响,夫妻亲密水平越高,儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力的影响越小,母亲抚养压力对父亲抚养压力的影响也越小。总模型如图1 所示。

图1 夫妻亲密的调节作用模型

以往研究表明,儿童的年龄、性别、父母年龄、家庭社会经济地位均对父母抚养压力有影响(Choi & Becher, 2019; Cousino & Hazen, 2013),因此,本研究的数据分析中控制了以上变量。

2 研究方法

2.1 被试

被试来自北京市某区的学前儿童调查项目,通过两阶段随机抽样方法获取。第一阶段在该区随机抽选50%幼儿园,第二阶段在选中幼儿园的每个班级中各随机抽取40%的儿童及家长参与测试。基于研究问题,筛选出儿童与父母同住且主要抚养人为父母的家庭,最终获得67 所幼儿园的3164 个家庭的数据。儿童平均月龄为54.86(SD=10.70),其中男孩1595 名(占比50.4%)。

被试家庭中,父亲、母亲的平均年龄分别为36.39 岁(SD=4.77 岁)、34.13 岁(SD=3.82 岁)。父亲、母亲的学历在初中及以下者分别占1.8%、2.7%,高中(职高)分别占9.6%、8.7%,大专(职专)分别占19.0%、21.2%,本科分别占44.2%、46.3%,硕士及以上分别占24.7%、20.7%,学历缺失分别为0.7%、0.3%。被试家庭的平均年收入为295379.03 元(SD=20727.48 元)。

2.2 研究工具

2.2.1 儿童问题行为问卷

采用学前儿童问题行为问卷(Preschool Behavior Questionnaire, PBQ)(Behar & Stringfield,1974),共23 个题目,包括恐惧焦虑(8 题)、敌意攻击(11 题)和注意分散(4 题)三个维度。采用3 级计分(0 表示“从不发生”;2 表示“经常发生”),将所有题目得分均值作为儿童问题行为的得分,得分越高表明儿童问题行为越严重。本研究中,父亲、母亲均对儿童问题行为进行评定,二者评定问卷的Cronbach’s α 系数分别为0.88 和0.87。同时问卷具有良好的结构效度,父亲问卷:χ2=1676.15,df=187,RMSEA=0.05,CFI=0.90,TLI=0.93;母亲问卷:χ2=1694.03,df=187,RMSEA=0.05,CFI=0.91,TLI=0.97。由于父母对儿童问题行为的评定结果相关较高(r=0.56,p<0.01),故在后续分析中,儿童问题行为采用父母评定的均值作为观测指标。

2.2.2 抚养压力量表

参考Abidin(1992)编制,夏勇、方晓义、王艳萍和林磊(1994)修订的抚养困难量表和李彩娜、邹泓和段冬梅(2005)修订的育儿压力问卷,修订适合学前儿童家长的抚养压力量表。改编后的量表有良好的信效度(项紫霓, 张兴慧, 黎亚军,王耘, 李燕芳, 2014)。量表共39 个题目,包括儿童情绪(5 题)、适应(6 题)、对父母的强化(6 题)、家长情绪反应(5 题)、胜任感(8 题)、身体状况(4 题)和角色适应(5 题)七个维度。采用5级计分(1 表示“完全不符合”;5 表示“完全符合”),将所有题目得分均值作为抚养压力的得分,得分越高表明父母抚养压力越高。本研究中,由父母分别报告自己的抚养压力,父亲、母亲评定量表的Cronbach’s α 系数分别为0.91 和0.90。量表具有良好的结构效度,父亲量表:χ2=1548.69,df=149,RMSEA=0.05,CFI=0.92,TLI=0.94;母亲量表:χ2=1169.19,df=149,RMSEA=0.05,CFI=0.95,TLI=0.92。

2.2.3 夫妻亲密量表

改编自“中国儿童青少年心理发育特征”调查项目的父母亲密量表(董奇, 林崇德, 2011),改编后的量表具有良好的信效度(陈福美, 苑春永,张彩, 黎亚军, 王耘, 2015)。量表共5 题,采用5级计分(1 表示“完全不符合”;5 表示“完全符合”),由母亲填写。将所有题目得分均值作为夫妻亲密的得分,分数越高表明夫妻关系越亲密。本研究中量表的Cronbach’s α 系数为0.91,结构效度良好(χ2=191.72,df=5, RMSEA=0.04, CFI=0.97,TLI=0.94)。

2.3 研究程序及数据处理

在幼儿园教师的协助下,向被试家庭发放知情同意书、测查问卷和测试说明,同时承诺向家长提供孩子的成长报告,以保证家长作答问卷的积极性和信息真实性。由学校负责人及班级教师向家长回收问卷,所有问卷的发放及收回均在一周内完成。

问卷收回后,使用Epidata 软件对数据进行双录,并进行一致性核对。使用SPSS23.0 计算问卷信度,并对各变量的分布情况进行描述性统计和相关分析。使用SPSS 宏程序PROCESS3.0 对中介和调节模型进行检验。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

由于本研究数据均来自自我报告,可能存在共同方法偏差。因此,采用Harman 单因素法和验证性因素分析法检验共同方法偏差效应(周浩, 龙立荣, 2004)。Harman 单因素检验结果表明,特征值大于1 的因子共有29 个,第一因子的方差解释率为15.04%,远小于临界值40%;进一步使用验证性因素分析固定一个因子对所有变量进行解释,发现模型拟合很差(χ2=120017.97,df=8777,χ2/df=13.67, TLI=0.33, CFI=0.32, RMSEA=0.06),表明数据不存在严重的共同方法偏差(Podsakoff ,Mackenzie, Lee, & Podsakoff, 2003)。

3.2 描述性统计和相关分析

各变量的描述性统计和偏相关矩阵见表1。本研究的总被试量为3164 名,但是由于各变量(四个核心变量和家庭社会经济地位)上均存在不同程度的数据缺失,所有后续分析中各变量上均未缺失的被试为2646 名。结果表明,儿童问题行为、母亲抚养压力、父亲抚养压力皆呈现显著的两两正相关,且均与夫妻亲密呈现显著负相关。

表1 描述性结果和偏相关矩阵(n=2646)

3.3 母亲抚养压力在儿童问题行为对父亲抚养压力中的中介作用

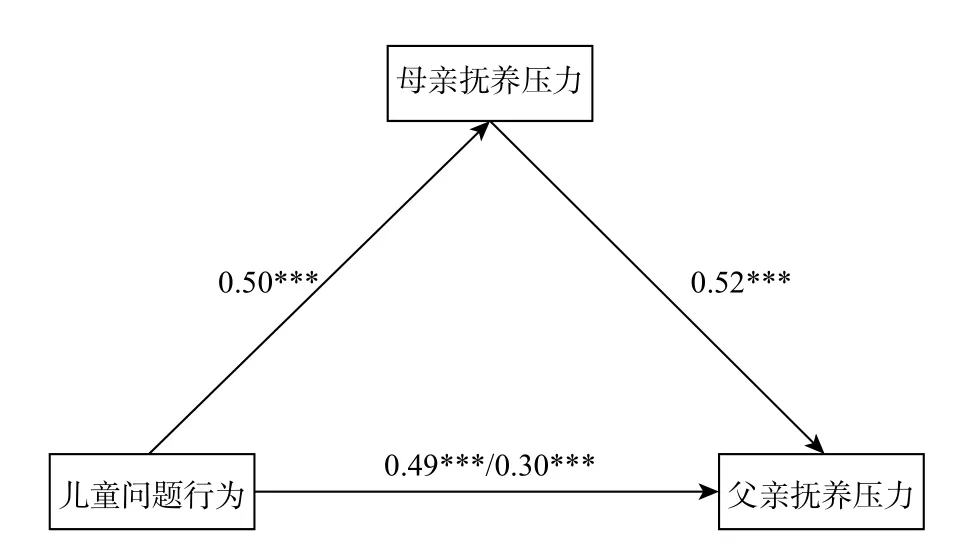

首先进行回归分析,发现儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力均有显著的正向预测作用(β父=0.49, β母=0.50,ps<0.001),母亲抚养压力对父亲抚养压力有显著的正向预测作用(β=0.52,p<0.001)。使用逐步回归分析进行中介检验,结果表明母亲抚养压力在儿童问题行为对父亲抚养压力的作用中起部分中介作用,中介效应为0.26(95%Bootstrap的置信区间为[0.16, 0.21]),占儿童问题行为对父亲抚养压力总效应的38.78%。见图2。

图2 中介作用模型

3.4 夫妻亲密在儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力中的调节作用

对所有变量做标准化处理后进行调节效应分析。结果发现,夫妻亲密对父亲、母亲抚养压力的主效应均显著(β父=-0.05, β母=-0.31,ps<0.001),夫妻亲密与母亲抚养压力的交互项对父亲抚养压力的预测作用显著(β=0.04,p<0.01),详细结果见表2,表明夫妻亲密可以调节母亲抚养压力对父亲抚养压力的作用,但不会调节儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力的直接作用。

进一步对显著的调节效应做简单斜率分析。因为夫妻亲密为连续变量,使用选点法进行简单斜率分析会导致部分信息缺失,而且结果容易受到样本均值分布的影响,因此根据方杰、温忠麟、梁东梅和李霓霓(2015)的建议使用J-N 法。结果表明,当夫妻亲密的取值大于-2.8 时,随着夫妻亲密水平的升高,母亲抚养压力对父亲抚养压力的预测作用逐渐增强,预测系数的取值区间为[0.18, 0.41],具体见图3。

当夫妻亲密取均值及均值上、下一个标准差时,儿童问题行为对父亲抚养压力的直接效应和间接效应值见表3。

表2 夫妻亲密在儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力中的调节作用

图3 母亲抚养压力在夫妻亲密不同水平上对父亲抚养压力的预测效应

表3 儿童问题行为在夫妻亲密不同水平上对父亲抚养压力的预测效应

综上所述,母亲抚养压力在儿童问题行为与父亲抚养压力间起部分中介作用,夫妻亲密可以调节母亲抚养压力对父亲抚养压力的作用,当夫妻亲密越高时,母亲抚养压力对父亲抚养压力的预测作用越强,儿童问题行为通过母亲抚养压力对父亲抚养压力的间接作用也越强。

4 讨论

4.1 儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力的作用

研究验证了母亲抚养压力在儿童问题行为与父亲抚养压力之间起部分中介作用的假设。儿童的问题行为会对父母提出更高的教养要求(Baker et al., 2003; Zaidman-Zait et al., 2017),为帮助儿童调节情绪、减少不良行为,父母势必需要投入更多的精力和资源应对儿童的问题行为、学习更多的育儿知识、改善育儿方式等,这对父母来说一种挑战,甚至是很大的压力源(Deater-Deckard,2004)。母亲在受到儿童问题行为的消极影响后抚养压力升高,并会进一步促进父亲抚养压力的升高。其中原因可能为:一方面,根据交叉效应理论和家庭系统理论(Cox & Paley, 2003; Ponnet et al.,2013),家庭中各成员之间相互影响,某一家庭成员体验到的情绪或经验会对其他家庭成员产生影响。母亲通常是儿童的主要照料者,因此会受到儿童问题行为更直接的影响(Crnic & Ross, 2017),母亲感受到抚养压力后的紧张、焦虑等情绪可能会交叉传染给父亲,进而导致父亲的抚养压力增加(Mackler et al., 2015; Oelofsen & Richardson,2006)。另一方面,当儿童的问题行为导致母亲感受到较高的抚养压力时,可能会要求父亲投入更多资源和精力到儿童的养育中,或者父亲在感受到母亲的抚养压力时会主动介入,为母亲分担部分育儿压力,因而父亲会感受到更高的抚养压力(Deater-Deckard, 2004)。

4.2 夫妻亲密在儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力影响中的调节作用

本研究发现,夫妻亲密能够显著负向预测父亲、母亲的抚养压力,但并不能调节儿童问题行为对父亲、母亲抚养压力的直接影响。这可能意味着夫妻亲密缓解父母抚养压力的作用模式更符合社会支持的主效应模型(Chang, Yuan, & Chen,2018),即夫妻亲密能够直接减轻父母的抚养压力感受,而非通过缓冲儿童问题行为的消极影响进而减轻父母的抚养压力。

此外,夫妻亲密可以调节母亲抚养压力中介效应的后半段路径,即夫妻亲密越高,母亲抚养压力对父亲抚养压力的预测作用越强,儿童问题行为通过母亲抚养压力对父亲的间接作用越大。这一结果恰恰与研究假设相反,这意味着夫妻亲密越高,母亲将自身的抚养压力“传染”给父亲的可能性就越大。根据亲密的人际关系过程模型,夫妻亲密往往伴随着夫妻间的自我表露和来自伴侣的反应,即夫妻中一方对配偶袒露自己的经历、想法或感受等,并可能通过非语言行为进一步交流情感,同时配偶会通过表达相似的感受或发起亲密行为等方式回应前者,以使对方感受到支持和被理解(Laurenceau & Bolger, 2005; Reis &Shaver, 1988)。夫妻亲密对男性而言并不总是起积极作用:男性在感知配偶的压力、紧张时,更容易受到“感染”,产生同样的消极感受(Deater-Deckard & Scarr, 1996)。研究表明,女性更倾向于在亲密互动中与配偶倾诉自己的经历和感受,不仅包括发生在夫妻之间的,也包括发生在夫妻系统外的经历、行为及引发的情绪感受(Hilpert et al.,2015)。因此,在一个儿童问题行为较多,且夫妻较为亲密的家庭中,母亲可能会向父亲讲述更多自己在育儿过程中的困难和压力感受,父亲在夫妻亲密互动中感受到配偶的压力时会感同身受,因而自身的抚养压力也相应升高。

4.3 研究的贡献与不足

本研究考察了儿童问题行为与父亲、母亲抚养压力之间的关系,以及夫妻亲密在其中的调节作用。研究对象包括儿童、父亲和母亲,涉及变量来源于家庭的不同层面,充分考虑了家庭系统中的多层面、多种类因素,为进一步理解家庭中不同成员间的相互影响提供了更综合、系统的视角。研究发现夫妻亲密在儿童问题行为对父母抚养压力的作用中起调节作用,指出父母抚养压力不仅来源于儿童因素,还会受到夫妻系统中夫妻亲密的影响,拓展了亲子互动压力理论。研究通过揭示夫妻亲密在母亲抚养压力与父亲抚养压力关系中的调节作用,指出夫妻亲密作为社会支持的一种,并不总是起到积极作用,还可能会使母亲抚养压力更容易传导给父亲,造成父亲抚养压力的升高。以往研究大都关注母亲的抚养压力,而忽视了父亲在育儿过程中的压力感受,本研究揭示了儿童问题行为对父亲抚养压力的作用机制,有助于心理工作者开发针对性强、切实有效的父母抚养压力干预项目,以维护父母的身心健康。

不过,本研究还存在一些不足之处。第一,本研究采用横断研究设计,难以确定变量之间的因果关系。以往研究发现,父母抚养压力能够预测儿童问题行为(马心宇, 陈福美, 玄新, 王耘, 李燕芳, 2019; Dennis, Neece, & Fenning, 2018),今后可采用纵向追踪设计,考察父母抚养压力与儿童问题行为的双向因果关系。第二,本研究中数据均来自被试自我报告,且夫妻亲密仅由母亲一人报告,尽管数据分析结果显示并不存在严重的共同方法偏差,但也可能会对研究结果产生一定的影响。今后研究应综合使用多种方法、从多种视角进行数据收集。

5 结论

本研究主要结论如下:(1)在儿童问题行为对父亲抚养压力的作用中,母亲抚养压力起部分中介作用。(2)夫妻亲密能够调节母亲抚养压力对儿童问题行为与父亲抚养压力中介过程的后半段路径,夫妻亲密越高,母亲抚养压力对父亲抚养压力的预测作用越强,儿童问题行为通过母亲抚养压力对父亲的间接作用越大。