本族和异族面孔表情注视的差异性:来自眼动的证据 *

王月潭 马嘉琳,2 张竞艺 李弈彤 丁小斌

(1 西北师范大学心理学院,兰州 730070) (2 东北师范大学心理学院,长春 130024)

1 问题提出

面孔是社会交往和人际互动的重要载体,能够传递和提供种族、情绪、性别、年龄等社会信息。个体如何加工本族和异族面孔一直是心理学和认知神经科学经典的研究课题。Malpass 和Kravitz(1969)的研究将个体识别本族面孔成绩高于异族面孔成绩的现象称为异族效应(Bothwell, Brigham, &Malpass, 1989; Ho & Pezdek, 2016; Horry, Cheong, &Brewer, 2015; Semplonius & Mondloch, 2015),也称我族偏好。近年来,不少研究者从行为(Quinn, Lee,Pascalis, & Tanaka, 2016; Sangrigoli & De Schonen,2004; Sun, Song, Bentin, Yang, & Zhao, 2013; Thorup et al., 2018; Tuminello & Davidson, 2011)、电生理(Herzmann, Minor, & Curran, 2018; Stahl, Wiese, &Schweinberger, 2010; Wiese, 2012)、脑成像(Feng et al., 2011; Li et al., 2015; Liu, Feng, Li, Tian, & Lee,2012; Shan, Reza, Begum, & Yusoff, 2018)的层面与角度对异族效应进行了验证与探究,发现个体识别本族与异族面孔的认知过程与神经基础都存在差异。

此外,一些研究借助眼动技术比较跨种族面孔识别的知觉加工特点。Yarbus(1967)的研究发现,个体识别面孔的注视点主要分布在眼睛、鼻子和嘴上,对于其他面孔特征的注视相对较少,因此,研究者将面孔划分为眼睛、鼻子和嘴兴趣区来探讨跨种族面孔识别的注视特点(Cangöz,Altun, Aşkar, Baran, & Mazman, 2013; Mertens,Siegmund, & Grüsser, 1993; Wang, Quinn et al.,2015)。一种观点认为个体加工本族和异族面孔时注视相同的面孔特征(Blais, Jack, Scheepers, Fiset, &Caldara, 2008),研究发现不论是中国还是高加索面孔,相比其他面孔特征,高加索被试在识别面孔时都更多地注视眼睛(Brielmann, Bülthoff, &Armann, 2014; Goldinger, He, & Papesh, 2009; Wang,Xiao et al., 2015);而另一种观点则认为个体识别不同种族面孔时,对面孔特征的注视存在差异(Fassbender & Lohaus, 2019; Fu, Hu, Wang, Quinn, &Lee, 2012; Zhou, Elshiekh, & Moulson, 2019),中国被试加工本族面孔时更多地注视面孔的鼻子和眼睛,而加工高加索面孔时则更多地注视鼻子(Kelly, Miellet, & Caldara, 2010; Miellet, Vizioli, He,Zhou, & Caldara, 2013)。Kelly 等人认为个体对面孔的加工都是采用“从面孔中心向四周进行加工”的浏览模式,浏览模式之所以不同是因为不同种族面孔的中心位置不同。高加索面孔的中心位置在鼻梁中部,鼻子处于面孔的中心位置,个体对鼻子的注视更多;相比高加索面孔,中国面孔的中心更偏上,位于上鼻梁,眼睛和鼻子处于面孔的中心位置,所以中国被试对面孔的鼻子和眼睛部位注视更多,这种观点也得到Hills 和Pake(2013)研究的支持。通过Kelly 等人的研究不难发现,不同种族面孔中心位置的差异性很可能是本、异族面孔注视特点存在差异的重要原因。

以上研究均以中性面孔为刺激材料,然而,日常人际交往与社会互动更多涉及情绪面孔的知觉加工,研究发现,个体识别本族和异族面孔表情的成绩存在差异。例如,个体对本族积极和消极面孔表情的识别能力显著高于异族积极和消极面孔表情的识别能力(Dailey et al., 2010; Fridenson-Hayo et al., 2016; Matsumoto, Olide, & Willingham,2009)。Tuminello 和Davidson(2011)发现美国儿童和非洲儿童对本族高兴和悲伤面孔的再认成绩均显著高于异族高兴和悲伤面孔的再认成绩。鉴于面孔表情在本、异族面孔识别中不容忽视的重要作用,本研究将借助眼动技术探讨中国个体识别本、异族面孔表情的注视特点,进一步理清个体识别不同类型面孔表情的视觉加工特点。

丁莹(2015)在一项研究中以中国成年人和儿童为被试,发现不论是成年人还是儿童,在识别6 种基本面孔表情时都表现出“面孔中心效应”,即对处于面孔中心位置的鼻子和眼睛的注视更多,注视最少的是嘴。说明个体对不同类型面孔表情的注视也采用从中心向四周扩展的注视模式。Chuk,Chan 和Hsiao(2017)的研究也发现个体对积极、中性和消极面孔表情的加工都采用“从面孔中心向四周进行加工”的浏览模式。根据Kelly 等人(2010)的研究可知,个体识别本、异族面孔均采用“从面孔中心向四周进行加工”的注视模式,因此,本研究推测,个体在加工本异族面孔表情时也可能都采用这种注视模式。另外,不同种族面孔中心位置的差异性很可能是造成本、异族面孔注视差异性的重要原因。

高加索和中国个体面孔的中心位置不同,对于高加索面孔来说,鼻子处于中心区域,而中国面孔的中心区域则包括鼻子和眼睛,个体对中心区域的注视显著更多。因此,本研究假设:中国被试浏览本族面孔表情更多注视鼻子和眼睛,浏览高加索面孔表情更多注视鼻子。本研究采用Cangöz等人(2013)研究中使用的无任务浏览范式,因为个体在识别他人面孔表情时并非总是伴随特定目的,Cangöz 等人的无任务浏览范式能更好地体现真实的人际交往环境,具有更高的生态效度。

2 研究方法

2.1 被试

选取58 名中国被试,平均年龄为22.40±2.30岁,其中男性29 名,均为右利手,视力或矫正视力正常,所有被试签订知情同意书。

2.2 材料

实验使用的面孔表情图片共96 张,积极、消极(厌恶、愤怒、恐惧和悲伤面孔各8 张)、中性面孔表情各32 张,48 张高加索面孔表情图片取自Cohn-Kanade Dataset (Lucey et al., 2010),48 张中国面孔表情图片取自CAS-PEAL Face Database(Gao et al., 2008)。采用Photoshop CS6 去除头发、耳朵等,分辨率为640×480 像素,并做灰阶处理。

2.3 仪器

使用Experiment Builder 1.4.0 软件编程,采用Eyelink 1000 Plus 眼动仪记录数据,采样率为1000 Hz,视线误差精确在5°范围内。屏幕分辨率为1024×768 像素,被试与显示屏的距离为65cm。

2.4 实验设计

实验采取3(面孔表情类型:积极、中性、消极)×2(面孔种族:本族、异族)×3(兴趣区:眼睛、鼻子、嘴)的被试内设计,因变量为注视次数和注视时长,面孔兴趣区如图1 所示。

图1 面孔兴趣区

2.5 程序

实验要求被试认真浏览随机呈现的96 张面孔表情图片,因为个体在日常人际交往中对面孔表情的加工往往没有特定目的,因此,本研究要求被试自由浏览面孔,这不仅会降低被试的防御心理,而且可以记录生态效度更高的眼动轨迹。屏幕上呈现指导语,待被试认真阅读后按任意键开始实验。首先,在屏幕上呈现5s 的跨种族面孔表情图片,随后出现1 个时间为1s 的注视点(Cangöz et al., 2013),然后呈现下一张面孔表情图片,共96 个试次。为了保证数据的准确性,每个试次中都加入了单点校准,单点校准的位置随机出现在屏幕的上、中、下、左、右5 个位置。时长大于70 ms 的注视点将被记录和分析。

3 结果

前人的研究多采用注视次数(指个体注视某一兴趣区的总次数)和注视时长(指个体注视某一兴趣区的总时长)作为衡量个体对面孔兴趣区注意资源分配的指标(Brielmann et al., 2014; Dalton et al., 2005; Guo, Mahmoodi, Robertson, & Young,2006),因此,本研究将对注视次数和注视时长进行分析,并将其作为探讨个体识别本、异族面孔注视特点的主要指标。

3.1 面孔兴趣区的注视次数

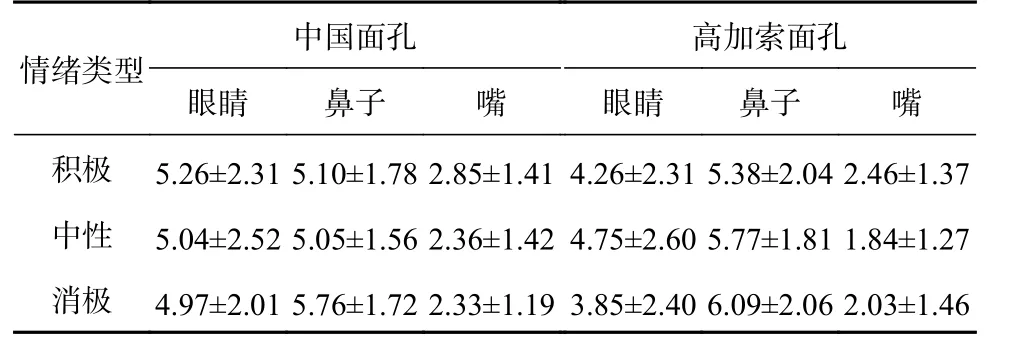

对面孔特征(眼睛、鼻子和嘴)注视次数进行3(面孔表情类型:积极、中性、消极)×2(面孔种族:中国、高加索)×3(兴趣区:眼睛、鼻子、嘴)的重复测量方差分析。结果表明:在注视次数上,兴趣区的主效应显著,F(2, 114)=48.89,p<0.001,=0.46,鼻子(M=5.30,SD=1.53)的注视次数显著多于眼部(M=5.09,SD=2.32)的注视次数,眼部的注视次数显著多于嘴部(M=2.51,SD=1.22)的注视次数。种族与兴趣区的交互作用显著,F(2, 114)=30.88,p<0.001,=0.36。经简单效应分析,在亚洲面孔表情(积极、中性和消极)条件下,眼睛和鼻子的注视次数显著多于嘴部的注视次数,F(2, 56)=66.77,p<0.001,=0.64,眼睛和鼻子的注视次数不存在显著性差异;在高加索面孔表情(积极、中性和消极)条件下,鼻子的注视次数显著多于眼睛的注视次数,眼睛的注视次数显著多于嘴部的注视次数,F(2, 56)=107.04,p<0.001,=0.77。面孔表情类型与兴趣区的交互作用显著,经简单效应分析,在积极[F(2, 56)=40.44,p<0.001,=0.52]和中性[F(2, 56)=77.41,p<0.001,=0.71]面孔条件下,眼睛和鼻子的注视次数显著多于嘴部的注视次数;在消极面孔条件下,鼻子的注视次数显著多于眼睛的注视次数,眼睛的注视次数显著多于嘴部的注视次数,F(2, 56)=114.46,p<0.001,=0.77,不存在其他显著的主效应或交互作用,详见表1。

3.2 面孔兴趣区的注视时长

对面孔兴趣区(眼睛、鼻子和嘴)注视时长采用3(面孔表情类型:积极、中性、消极)×2(面孔种族:中国、高加索)×3(兴趣区:眼睛、鼻子、嘴)的重复测量方差分析。结果表明:兴趣区的主效应显著,F(2, 114)=43.86,p<0.001,=0.73,鼻子的注视时长(M=1.62 s,SD=0.60 s)显著长于眼睛的注视时长(M=1.49 s,SD=0.61 s),眼睛的注视时长显著长于嘴部的注视时长(M=0.79 s,SD=0.36 s)。面孔种族与兴趣区交互作用显著,F(2, 114)=31.96,p<0.001,=0.55。经简单效应分析,在亚洲面孔条件下,眼睛和鼻子的注视时长显著长于嘴部的注视时长,F(2, 56)=50.64,p<0.001,=0.71,鼻子和眼睛的注视时长不存在显著性差异;在高加索面孔条件下,鼻子的注视时长显著长于眼睛的注视时长,眼睛的注视时长长于嘴部的注视时长,F(2, 56)=94.58,p<0.001,=0.79。面孔表情类型与兴趣区的交互作用显著,F(4, 228)=6.88,p<0.001,=0.30。经简单效应分析,在积极[F(2, 56)=30.93,p<0.001,=0.59]和中性[F(2, 56)=67.22,p<0.001,=0.73]面孔条件下,眼睛和鼻子的注视时长都显著长于嘴部的注视时长;在消极面孔条件下,对鼻子的注视时长显著长于眼睛的注视时长,对眼睛的注视时长显著长于嘴部的注视时长,F(2, 56)=94.22,p<0.001,=0.81,不存在其他主效应或交互作用,详见表2。

表1 中国和高加索面孔不同兴趣区、情绪类型面孔注视次数(M±SD)

表2 中国和高加索面孔不同兴趣区、情绪类型面孔注视时长(s)(M±SD)

4 讨论

本研究通过对面孔表情眼睛、鼻子和嘴3 个兴趣区的注视次数和注视时长进行比较,来探讨中国被试对本族和高加索面孔表情注视的差异。首先,对眼睛、鼻子和嘴进行比较,发现虽然中国被试对本族和高加索面孔表情(积极、中性和消极)眼睛和鼻子的注视次数和注视时长都显著大于嘴部,但是,中国被试对高加索面孔表情(积极、中性和消极)鼻子的注视却显著大于高加索面孔眼部的注视。由此可知,被试对不同种族的面孔表情注视的特征不同。对于本族面孔表情(积极、中性和消极),中国被试将眼睛和鼻子作为主要注视区域,对于高加索面孔表情(积极、中性和消极),则是将鼻子作为主要注视区域。实验结果与研究假设一致,这是由于中国被试对面孔表情采用从面孔中心向四周进行加工的整体加工策略(Kelly et al., 2010; Miellet et al.,2013),个体对面孔中心区域的注视更多。中国和高加索面孔的中心存在差异,高加索面孔的中心位置在鼻子中部(鼻子位于面孔的中心区域),中国面孔的中心位置在鼻子(上鼻梁)和眼部的毗连区(面孔中心区域包括鼻子和眼睛)。因为中国被试在浏览本族面孔表情时以鼻子和眼睛的毗连区为中心向四周加工,浏览高加索面孔表情时以鼻子为中心向四周加工,所以,对于本族面孔表情,中国被试更多地注视眼睛和鼻子,对高加索面孔表情更多地注视鼻子区域。本研究结果说明,本、异族面孔表情注视模式的差异性主要受到“从面孔中心向四周进行加工”浏览模式的影响。此结果与丁莹(2015)的研究结果一致,即中国个体在加工中国面孔表情时存在“面孔中心效应”,对处于面孔中心的鼻子和眼睛的注视更多;与Brielmann等人(2014)的观点不一致,Brielmann 等人认为个体浏览高加索面孔时更多地注视眼睛,而不是本研究中的鼻子区域。

存在不同结果的原因主要有两点:其一,本研究中的被试为中国人,受集体主义文化的影响,对高加索面孔表情采用整体加工的策略,以鼻子为中心向四周加工,对高加索面孔的鼻子注视更多。Brielmann 等人(2014)的被试为高加索人,主要受西方个体主义文化的影响,采用特征加工(Wang, Xiao et al., 2015),相比较其他面孔特征,对眼部的注视更多,所以其结果与本研究不一致。其二,两个研究划分兴趣区的方法不同,Brielmann 等人的研究将上鼻梁(两眼之间的区域)划入眼睛兴趣区,而本研究采用更精确的划分方法,将上鼻梁划入鼻子区域,眼睛兴趣区不包含鼻子区域。因为鼻子是面孔识别的主要注视区域,Brielmann等人将鼻子划入眼睛兴趣区会使被试对“眼睛兴趣区”的注视次数和注视时长增加,所以,在结果上显示出被试对眼部的注视要多于其他面孔特征,这也是结果不一致的另一个原因。

有趣的是,对不同类型面孔表情的注视特征进行比较,发现在积极和中性面孔条件下,个体对眼睛和鼻子的注视多于嘴部,在消极面孔条件下,对鼻子的注视多于眼睛,对眼睛的注视多于嘴部。此结果说明在三种面孔表情类型条件下,鼻子和眼睛始终是个体注视的主要区域,这在一定程度上支持了本研究的假设,同时说明鼻子和眼睛是面孔识别的主要区域,此结果与丁莹(2015)和石荣(2016)研究结果一致,丁莹以及石荣发现中国个体在浏览积极、中性和消极面孔表情时更多地注视鼻子和眼睛区域,鼻子和眼睛是面孔表情加工的关键区域。另外,结果显示消极面孔的注视特点与积极、中性面孔的注视特点存在一定的差异,对于积极和中性面孔个体更多地注视鼻子和眼睛,而对于消极面孔,被试对鼻子的注视显著多于眼睛。原因如下:在消极面孔条件下,虽然个体对鼻子的注视显著多于对眼睛的注视,但是眼睛依然是个体注视消极面孔的重要区域,只是相对积极和中性面孔其重要性有所下降。根据Ekman 和Rosenberg(2005)的面孔肌肉编码系统(facial action coding system)可知,消极面孔有其独特之处,除了眼睛,鼻子也可以传递大量的负性情绪信息(如,个体表达愤怒时会“皱眉”,而皱眉实际上是通过上鼻梁来实现的;而厌恶表情的肌肉编码则是:上嘴唇上扬、皱鼻、眯眼等)。因此,个体加工消极面孔的部分注意资源会被分配到鼻子区域,而对于眼睛,注意资源的分配则会减少,这也是造成消极面孔表情注视特征不同于其他面孔表情的主要原因。

另外,本研究也存在以下两点不足之处。首先,本研究采用的是中国被试,并未对中国和高加索被试面孔识别的注视特征进行比较,本研究结果只能为中国个体的跨种族面孔识别提供依据。其次,本研究采用的是无任务浏览范式,研究结果能否推论到面孔识别的有任务范式中去,仍不清楚。因此,接下来的研究可以将有无任务浏览范式进行结合来探讨不同任务类型下个体跨种族面孔识别的特点。

5 结论

本研究将中国个体对本族和高加索面孔表情的注视特点进行比较,并得到以下结论:中国个体加工本族面孔表情将鼻子和眼睛作为主要注视区域,而加工高加索面孔表情则将鼻子作为主要注视区域。