藏地导演万玛才旦影片浅析

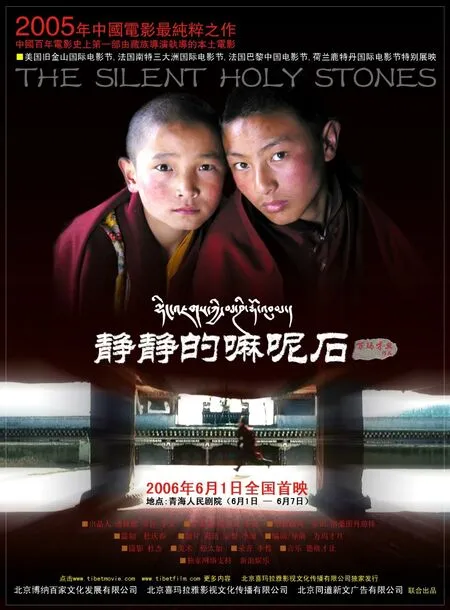

电影《静静的玛尼堆》海报

万玛才旦是当下藏族电影的重要代表人物,从2005 年其处女作长片《静静的嘛呢石》开始,截至目前为止共创作6 部电影长片,其作品主要表现了现代化冲击下传统藏族文化的失落与尴尬,以及找寻着一种藏族文化主体性叙事的表达方式,为藏族形象摆脱“他者”叙事,实现民族化主体性的重构起到了积极的推动。而其新片《撞死了一只羊》的出现,可以看作是万玛才旦的创作开始进入到一个新的创作时期。

万玛才旦出生于1969 年,是一个土生土长的藏族导演。他早期的生长环境近似于《静静的嘛呢石》中小喇嘛生活的小村庄一般。早年万玛才旦做过老师、公务员,他和电影结缘较晚,并且是从藏语言文学转入电影。2002 年进入北京电影学院文学系学习,才开始了与电影的第一次“亲密”接触,并由此开始了他的电影创作之路,并且在其创作之中,可以看到其早年生活和文学背景对其后的创作的影响。

实际上藏族题材电影的创作在我国出现较早,早在民国时期就有所展现。国产藏族题材电影大致可分为三种模式:第一种是突出强调国族认同的建构和国族身份生产的国族化叙事,这类电影诸如《农奴》《红河谷》等;第二种则是突出强调西藏自然、人文和日常生活的奇特性、浪漫性、神秘性的景观化叙事,这类电影诸如《可可西里》《转山》《冈仁波齐》等;第三种则既拒绝藏区的奇观化、客体化,也拒绝简单地将藏区叙事纳入民族国家的宏观叙事之中,在尊重和挖掘西藏语言、文化和生活经验的特殊性、异质性的基础上探索藏族民族主体性的民族化叙事,而万玛才旦、松太加、拉华加等人的作品就属于第三种。

正如上文所说的第三种模式准确的表达应该为“藏族电影”,区别开来前二者的“藏族题材电影”,或者视为一种藏族母语文化在电影中“失语”的一种表达。究其原因,或许是多元的。但是藏族电影的出现,确实表明了以万玛才旦为代表的藏族导演,对于藏族题材电影中“他者”叙事的一种回应,对其本民族文化主体性的重新建构。

作为藏族电影导演的代表,万玛才旦的电影创作,除了一种对于藏族电影的拓荒意义,还带有一种知识分子的使命感,这或许与他的文学背景的熏陶有关。无论是作为一名作家还是电影导演,他都积极地将传播藏族文化视为己任。不同的是,他的文学作品充满了浓烈的魔幻现实主义色彩,但他的多数电影作品却多以平淡质朴的风格呈现而来,而与他的文学作品风格最为接近的改编则是《撞死了一只羊》,这种现象不失为是一件有趣的事情。

据万玛才旦在某访谈节目中所说,这种风格的差异只是因为,“小说在创作上更加纯粹自由,而电影的创作则会有很多限制”。这也不失为一种解释。从万玛才旦导演在藏族文化传播中的追求,以及藏族文化中多涉及藏传佛教等内容,所以在制作的风格上,呈现出一种零度姿态,近乎纪录片一样的展示,从藏族人生活琐事中去展现其文化,这样能够在不改变其民族文化内涵的基础上,达到更大范围的传播和更多观众的理解。

而在万玛才旦导演的电影创作上,他着实侧重于对民族文化主体性的建构,笔者大致将他的创作过程,分为两个阶段:第一阶段,主要着眼于一种现代化冲击下,对于传统藏族文化的失落与省察而来的思考;第二阶段,则是对于藏族个体意识/情感的关注。但这两者又都是统一在万玛才旦对于其本民族主体性叙事的探索之中。

一、藏地故乡三部曲:现代语境下对传统藏族文化的省察

自2005 年《静静的嘛呢石》开始,到后边陆续《寻找智美更登》《老狗》这“藏地故乡三部曲”,导演都以一种内视化的角度,去除奇观化、神秘化的叙事,展示着藏区生活的真实图景。这三部影片,正如导演自己所说,他要通过自己的方式,向世界讲述他的家乡。这个“家乡”或许也是指的更大范围的藏族地区。

在上述的三部影片中,可以看到在表现现代化对于藏区文化的冲击时,总是放置在群体的日常生活中来表现,并且从这种文化的冲突中,展现出一种内在的戏剧冲突。万玛才旦,自己在访谈中也曾提到过,他更喜欢去戏剧化的一种叙事形式,但是他并不排斥戏剧性。他的戏剧性是一种内敛的,而非外在的张扬。在《静静的嘛呢石》中,寺院与村庄是两种文化形式下的外化空间,而小喇嘛与哥哥、刻石老人与他的儿子等则是另一种意义上的外在形象设置,这都是一种内敛的戏剧冲突,空间和人物被赋予了另一种文化象征含义。

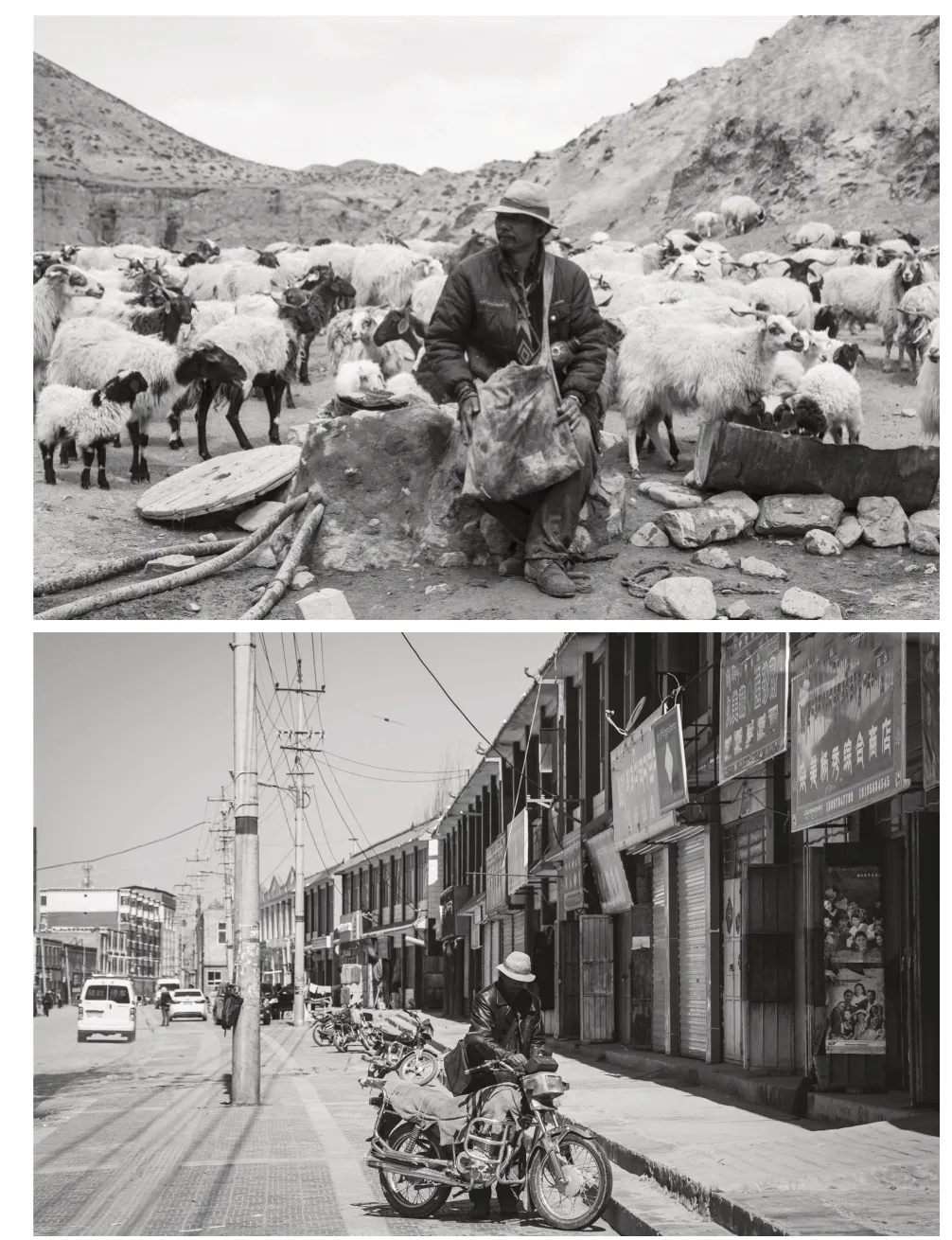

电影《老狗》剧照

在影片《寻找智美更登》中,“智美更登”是传统藏戏中的一个角色,在影片中,他被放置到了“寻找”的位置,这是一种对于藏文化的追寻。实际上这部影片的拍摄,和导演的上一部影片有一定的关联。原本万玛才旦想继续拍摄小喇嘛的故事,但是没有想到之后小喇嘛还俗了,再也表现不出那个原本天真质朴的小喇嘛,由此,从《静静的嘛呢石》中一段故事中,延伸出来这个寻找智美更登的故事。这是导演在《静静的嘛呢石》中的二元文化冲突后,更加自觉的反思,开始关注在这种文化语境之下,对于人的生存状态的反思。例如卓贝执着的恋人,却产生了隔阂;众人对卓贝不带敬佛的酥油不进寺院行为的不认同;最后导演对找寻扮演“智美更登”的演员难以判断,都隐含着藏区人们对传统文化在认知上出现困惑和在现代化的冲击中传统藏文化渐渐被淡化,这一点在其英文名《Soul Searching》也可以有所体会。

到了《老狗》,“藏獒”代替宗教成了更具广义上藏文化的标志。在现代化的冲击之下,老人所在的放牧区空间与县城形成了强烈的反差,一些奇观化的景象并没有被展现,相反的是,现代化的县城内没有任何生机,而老人还在放牧区固执地坚守,但毕竟已是日薄西山。就像“藏獒”的命运,在多次被赋予价值买卖后,老人最终亲自结束它的生命。这一部影片是在万玛才旦在藏区内最受欢迎的一部作品,它更近距离地展示了藏区和藏民生活中对于“藏獒”的情结。正如影片中所讲,藏獒原本是藏区牧民最好的伙伴,但是随着现代化下人们思想观念的转变,一部分人将藏獒作为一种商品进行买卖。这种前后的改变,正是藏区在现代化冲击下的阵痛。并且,影片中还着重提到了,老人儿子的不育,这实际上是对以老人为代表的传统藏区文化,传承艰难的影射。可见在这部影片中,万玛才旦极具悲观主义色彩。

实际上,这种情绪在《寻找智美更登》中,就已经显现了。在经历对于二元文化冲突的展现,以及藏区人们对传统藏文化的认知困惑和对于传统藏文化传承的担忧,万玛才旦对于本民族的文化做了诸多思考。一直以来,藏区多数被作为一种“他者”被叙述,并且多关注于奇伟瑰丽的自然景观和神秘的宗教文化,并没有真正地去关注藏族文化和它的生存状况。即使之前《冈仁波齐》的成功,展示了藏族人对于宗教的至诚,但是这种展示对于藏族来说是真的有意义吗?同样的题材,松太加在其作品《阿拉姜色》中就没有太多渲染朝圣路上的艰难和奇观景色,而是将聚焦点放在了人与人的真实情感,展示了并没有因宗教而被“异化”的人形象。万玛才旦导演也是如此,在早期的三部作品之中,他更多地将藏文化的困境,展现在对于人的改变,是对于整个族群生存状态的省察,是对于一种民族主体性语言的构建,脱离“他者”叙述,更加具有民族身份的表达自我,坚定自我文化的认知。

二、《五彩神箭》与《塔洛》:多种民族化叙事风格的尝试

2014 年万玛才旦受邀创作电影《五彩神箭》,该部电影在导演的电影序列之中属于一个异类。影片聚焦于两个村庄的年轻人在一年一度的射箭比赛中的冲突、友谊以及爱情纠葛等为线索,讲述具有精神象征意义的传统射箭比赛在当下的境遇,表现新时代的藏族人继续发扬和传承这种极具特色的民族文化,将此精神代代相传,生生不息的故事。它虽然仍在讲藏文化在现代化冲击下的传承,但更多的是将民族的叙事融入到更大的国族认同的建构和国族身份生产的国族化叙事之中,弱化了对于民族主体性的自觉表达,只能说这是其在尝试不同民族化叙事风格上不甚理想的一次实验。

电影《塔洛》剧照

而到2015 年万玛才旦创作的电影《塔洛》中,可以看到是导演对于“藏地故乡三部曲”叙事的一个回归。影片讲述了一个孤独的牧羊人寻找自我的故事。影片仍旧在讲述藏族文化的现代化困境,但有所不同的是,导演将视角相比之前关注群体这一次则是回归到在对个体身份的认同/生存状态上。

塔洛,是一个孤独的放羊人,因为现代化的来临,被冠以“公民”身份。黑白的画面,也映射出塔洛的孤独感,以及对于其简单的外在世界和精神世界的外化。在其离开自己的“高原”,来到县城,第一次塔洛还能对人生的意义无所怀疑,导演也用了将近12 分钟的长镜头来表现塔洛对于《为人民服务》的认同,而其中这对其记忆力的表现,也成为了理解其电影的一大关键。其后,照相馆、杨措、歌舞厅等等纷繁的场景侵袭到塔洛的生活中,塔洛的世界开始变得芜杂了,最后他对于自己的身份产生了怀疑,甚至背不下来《毛主席语录》。

对于塔洛的命运,最后影片中没有给出答案。对于导演来讲,藏地的变化太快了,他很难去设置一个人物的命运会如何,或许他“开窍”了,变成像杨措、多杰所长一样的人,又或者像《老狗》中的藏獒的命运一样。相比之前的作品,塔洛的困境似乎具有了更大的普遍性。无论是藏族人还是其他地区的人,都会面临这样的问题,因某种外部政治、宗教或文化的原因,是个人放弃个性,而建立起一种信仰体系,随后这种体系又轰然崩塌,个体被置于一种茫茫然的位置。

2012 年万玛才旦纽约学习归来,其视野上具有很大世界性,这种视野从《塔洛》所表达的孤独是可以感受到的。相比于之前“藏地故乡三部曲”而言,《塔洛》虽然仍旧在讲藏地的故事,但它所传达的个体生存状态却有了更大的共鸣性,对于中国观众而言,其“文革”背景,已然是整个中国都理解的历史符号,而对于塔洛“记忆力”的刻画则是一种世界性的交流语言,例如导演在威尼斯进行放映时,观众对电影的理解,更大程度上是对塔洛“记忆力”这一特征来把握的。这样设定也是导演有意为之,此时导演已经在考虑不同地区的观众接受问题,而不再像早期只关注于藏地的传播。

三、《撞死了一只羊》:对个体意识/情感的关注

从《五彩神箭》和《塔洛》的多种风格的探索之中,万玛才旦逐渐从对于传统藏族文化的失落与省察的族群思考中转向了对于个体意识/情感的关注。在《塔洛》中实际上已经看到这一转向的苗头,而到了《撞死了一只羊》则是更加彻底的开始对于个体的关注。

电影由次仁罗布的短篇小说《杀手》和导演自己的小说《撞死了一只羊》两篇改编而成。主要讲述了卡车司机金巴和杀手金巴的故事:在路上撞死了一只羊的卡车司机金巴将羊送去寺庙为其超度并施以天葬,同时遇到了想为父报仇的杀手金巴,杀手金巴找到了仇人却没有完成复仇,最后以司机金巴在梦中为杀手金巴报仇作结。和以往导演的创作风格不同,充满了魔幻现实主义和荒诞的色彩,但却是最符合小说风格的一次改编。

电影在建构过程中,采用了一种4:3 的画幅,电影的形式感上呼应了内容上的年代感、虚幻感和荒诞感。此外,影片将人物放置在一个逼仄的空间内,如车内、司机金巴情人的住所、茶馆等,这些都造成一种人物内心的焦灼与不安。这种种的考虑,让观众将视角更多地关注在角色之上而非景色。相比较于导演早期的三部曲中景别上更多用远景、全景等大景别的表现,《撞死了一只羊》整体上来说对于中近景的使用更加频繁。如果将此之前导演的选择是一种对于“唐卡式”构图的追求,此时似乎更加追求一种主体自觉的创作性。

影片在内容在表达上,人物的个人意识/情感被放在第一位,卡车司机金巴撞死一只羊后跑到寺庙寻求内心的救赎,杀手金巴一直执着为父报仇,却在最后放弃,让自己内心陷入困境。最后卡车司机金巴通过梦中杀人帮其实现了个体的解脱。并且也是由此司机金巴从“撞死一只羊”之中得到自我的解脱,两者在交互之中让个人的意识/情感从困顿中释放出来。

“金巴”这一词在藏语中为“施舍”的意思。从影片可以看到,无论哪一个金巴,虽然一开始被看作是一个施恶者,但最后施舍的是“善”——司机金巴对羊的善和杀手金巴对于玛扎一家的善。这种“施舍”是植根于藏族文化之中的,即使面对现代性对于藏区的冲击,人对于自己的身份出现困惑,但一种文化在根骨中的支撑,使得藏区人在个人意识/情感得以认识到主体自我。

纵观万玛才旦到目前为止导演的作品,他一直专注于藏区民族主体化形象的构建,从开始对于整个族群现代化冲击下文化的反思,到当下对于藏区个体意识/情感的表达,都是他基于对一种藏族文化主体性的表达。尽管,在导演艺术手法和电影风格上有或多或少的不同,但对于藏族民族化叙事摆脱“他者”心态,展现一个藏族人自己的“藏区”世界从未改变。近年来,受万玛才旦导演的影响和帮助,松太加,拉华加等青年导演开始逐渐进入大众视野,藏族电影正在以一种更加自觉和主体性的表达,在中国电影的版图中占据一席之位。只是当下的藏族电影主要还是活跃于“艺术片”领域,如何实现其艺术和商业上的共同成功,这也是需要万玛才旦导演考虑的一个问题,毕竟藏族电影要走的更远和发展的更加充分,商业的方面不能忽略。期待在不久的将在在导演的新作《气球》中有所回应。