清代内务府审判中的成案适用研究*

张剑虹

一、相关的问题

成案适用问题是清代法制史研究的一个重要问题,学者们对它的研究主要集中于成案是否具有法律效力、审判中是否可以适用成案以及适用的条件与程度等方面,比如,王志强认为成案具备法律效力,是清代重要的法律渊源。杨一凡、刘笃才则认为,成案具有学理意义,而非法律效力。造成这些观点分歧的原因在于所持成案的定义不同,或者说研究对象并非一致。关于成案的定义,他们均从广义和狭义的角度来解释。王志强认为,狭义的成案“俱系例无专条、援引比附加减定拟之案”,指对法无明文的类似疑难案件进行比附处理的旧案,广义上则包括所有高层司法机关(主要是刑部)批准或办理的旧案。杨一凡、刘笃才则认为,狭义的成案是案情在没有律例正文援引的情况下,以比附的方式判决并经皇帝批准的案件,且这类案件尚属于“未经通行,著为定例”的。广义的则是凡是经中央最高司法机关核准的案件,无论是否著为定例,都属于成案。可以看出,他们对于广义上成案,理解基本一致,分歧在于对狭义上成案的理解。杨一凡、刘笃才对狭义上成案的界定更为窄,不仅没有律例专条规定,而且还得“未经通行,著为定例”。王志强以广义上成案为出发点,论证了成案在清代司法实践中具有实际效力,清代对成案的运用已形成一套富有特色、较为复杂的论证方式。而杨一凡、刘笃才则从狭义的成案出发,认为整个清代成案适用是一个变化的过程,并以相关资料论证了乾隆三年(1738年)之前,被援引的成案发挥了判例的作用,统治者对成案适用采取放任态度,乾隆三年(1738年)之后并不鼓励援引成案,成案的援引有着苛刻的条件。并进一步论证了成案具有学理意义,而非判例效力。这些观点的研究依据与对象均为地方衙门和刑部的审判活动以及朝廷颁发的相关律例,属于清代审判的一般性规定,为本文研究提供了基础。与刑部、地方衙门等普通审判相比,“奉天子之家事”的内务府在审判方面有其特殊性。本文将在这些研究成果的基础上,从内务府审判的特殊性这一实际出发,揭示成案在内务府司法活动中的适用情况。在本研究中,将采取广义的成案定义,即内务府审理过的旧案以及刑部审理过的涉及太监、上三旗人的案件。因为从内务府慎刑司奏案来看,内务府援引旧案,与是否存在律例规定没有必然关系,没有律例规定并不构成援引旧案的先决条件。而且,在被援引的旧案中,被皇帝确认为“通行”、“定例”的非常少,多数旧案并未确认为“通行”、“定例”。

本文研究的材料基础——慎刑司奏案,是目前发现的记载内务府审判过程的主要资料。内务府审判所涉皇家事宜,判决结果以奏折方式通过内奏事处直达皇帝,事后案卷归档封存,除了皇帝、内务府相关官员、案件当事人之外,没人知道其中具体情况,包括当时驻在宫内的史官。因此清实录、起居注等清代基本文献中没有此方面的记载,坊间流传的清人笔记中也鲜有。清朝灭亡后宫中档案才公开,自这些档案公开后,目前学术界没有据此对内务府审判专门性研究的成果。所以本文研究在具备开拓性的同时,在史料与观点的互引互证方面尚待深入,这也正是本主题值得进一步研究的空间。

二、清代关于成案适用的态度

在研究内务府审判成案适用时,有必要交代一下清代朝廷对于成案适用的态度。杨一凡、刘笃才的文章《清代例考》涵盖了关于此问题的史料,从动态发展的角度揭示了清代成案适用的变化过程。本文则依据这些史料,从终极目的的角度探讨清代统治者对成案适用的态度。

先从乾隆三年(1738年)御史王柯的条奏说起,王柯条奏主张严禁援引成案,同时把“与旧案相合、可援为例”的成案著为例,意在避免援引成案、维护法律体系完整性同时又不致无例可遵从而导致案件显失公平。朝廷之所以采纳王柯意见,是因为这样可以防止官员利用成案任意裁判。但事实发展并非如此,乾隆八年(1743年)一条议准提到:“查停止成案,本恐司刑名者得以意为增减,殊不知引用律例,又何不可任意低昂?刑狱动关民命,惟在问刑衙门周详慎重,期于平允,正不在于多设科条,变更成法。”皇帝已经意识到无论是成案,还是律例,都无法防止官员的“增减”与“低昂”,解决此问题还得依靠官员的自律。而且,王柯条奏之法将导致律例越来越多,势必破坏乾隆五年(1740年)颁布的《大清律例》的完整性,这是乾隆皇帝所不愿意看到的,“不可以一人一事,而即欲顿改成法也。”当无法防止官员的任意裁判而又将导致成文法典被破坏时,王柯条奏之法必然被舍弃。“嗣后请将御史王柯条奏将成案著为定例之处,毋庸遵行,如有轻重失评,律例未协之案,仍听该督抚援引成案,刑部详加察核,将应准应驳之处于疏内声明请旨,庶条例不致纷更,而情罪胥归平允。”

从王柯条奏议准到毋庸遵行,说明了皇帝重视的是新颁布成文法典的完整性与稳定性以及个案的公平处理,适用律例还是成案,均是方法,谁能有助于实现目的时,则支持谁。皇帝非常清楚律例的弊端,“刑名案件,有一定之条例,无一定之案情,倘若拘执正条,必至情重法轻,或情轻法重……律例一书,原系提纲挈领,立为章程,俾刑名衙门有所遵守,至于情伪无穷,而律条有限,原有不能织悉必到、全然赅括之势。”一味地增加律例,于事无补。而成案可以弥补这种弊端,“从前旧例,督抚查明成案内有援引别条科断而轻重适平者,即叙事由附入疏内,三法司详加查核,声明请旨,是引用成案,原因律例正条,岂能字字与现案相符,必变通斟酌,始可胥得其当也。”

需要说明的是,皇帝既然看到增加例会破坏法律的稳定性与整体性,那就没有意识到滥用成案也有弊端吗?当然意识到,所以才确立了断罪依律例的原则,清代只是秉承了这一传统。比起律例,成案适用的场合非常少,官员对之采取慎之又慎的态度,要经过刑部审核、皇帝许可等程序,把关严格。实际上,即便不再禁止适用成案,整个清代审判仍以律例为主,适用成案所占比重较小。

既然在实现法制稳定统一、个案情罪公允的道路上,成案是不可或缺的,那么朝廷对之采取默许的态度。法司定罪时不仅仅考虑律例,也考虑成案,“详查律例,并从前办过成案,参酌折衷”这类表达出现督抚的题本中,当然,在皇帝谕旨中也会出现。比如嘉庆十五年江西张杨氏殴伤伊翁张昆予身死案,“著刑部详查律例定拟具奏,如例无明文,并著通查成案,比照定拟,奏闻请旨。”成案与律例是相伴相生的关系,在断罪依律例的体系下,成案的地位无法与之相比,但是只要有律例在,就会需要成案,成案是律例不可或缺的补充。这点已为各国法律发展历史所证明,成文法系国家也有判例,比如法国行政法是从判例发展起来的。

就内务府审判而言,慎刑司奏案以及《国朝宫史》、《内务府现行则例》、《宫中现行则例》等宫廷史资料中均未见关于内务府审判成案适用的讨论,审判不是细故,要是有禁止成案适用的讨论,这些资料中则会有记载。可以说,以王柯条奏、八年议准为代表的关于成案适用的争议与讨论并未波及内务府。这些争议与讨论主要针对普通审判,这是国家司法体系的主体,并非针对内务府这种享有特殊审判权的部门。杨一凡、刘笃才关于清代成案援引阶段性变化的观点在内务府审判成案适用中也并未体现出来。而且,目前奏案中的成案适用案例基本上是乾隆三年(1738年)之后的,这与奏案本身有关,但在客观上说明了朝廷在规制刑部、地方衙门适用成案的同时并未约束内务府适用。这其中的原因在于内务府地位的特殊性,与皇权的密切关系是刑部、地方衙门无法比拟的,其审判活动虽然属于国家司法体系的一部分,但在皇权许可之下,可以不必然地遵守朝廷的规定。从奏案可看到,内务府援案,皇帝并非全部同意,但不同意的是承审官找的成案不合适,而并非不能适用成案。可以说,整个清代虽然内务府审判大多数情况下适用律例,但适用成案一直存在,没有人提出限制、禁止或扩大适用成案之类的问题。加之清代有依成案办理公务的传统,所以没有人认为依成案审判有什么不妥,尤其是当适用律例无法为皇帝满意时。

三、内务府成案适用

(一)类型

内务府掌谳三旗之狱,所涉案件范围较广,有盗窃、失火、斗殴、太监逃走、喊诉、赌博、吸食鸦片、自伤、酗酒、失察、冒支钱粮、拐卖人口等,涉及上三旗人、太监、官女子、宫女、匠役、苏拉、园户等,适用成案时并未明确规定哪些案件可以适用,哪些案件不能适用。盗窃、失火这类性质严重的案件可以适用成案,太监逃走这种相对轻微的案件也可以适用。在适用成案审判时,因案件情况不同而呈现出不同的适用情况,主要有两大类:一是只适用成案,而不论是否有律例规定。二是把律例与成案放在一起,综合考量作出判决。在适用成案的案例中,这种情况占了大多数。它又分为两种,其一,比较律例与成案,选择适用成案,而排除适用律例;其二,综合律例与成案进行判决,判决结果是律例和成案均和的结果。

1.只适用成案的

一般来说,当没有律例规定时,可以适用成案判决。然而也存在律例规定仍适用成案的情况。比如,乾隆三十五年(1770年),太监许进忠偷窃玉香盒和铜凤盖,该案判决:“今许进忠系派往同乐园当差之太监,虽年甫十五,乃并不安分,胆敢潜入春雨轩将洞内供设玉盒一件窃去卖钱花费,又将御兰芬牡丹台上铜凤盖二个窃去,实属冥顽不法,查乾隆二十九年三月初四日,春雨林塘太监樊进忠偷窃画舫斋玉钩,经臣等审明奏请将太监樊进忠拟以杖毙在案,但查樊进忠系本地方太监,所窃玉钩即系伊监守之物,今许进忠系派往当差太监,因春雨轩等处无人看管,致伊得以任意进内窃去玉香盒、铜凤盖,较樊进忠之监守自盗情罪稍宽,奏请将太监许进忠量为末减,重责四十板,发往黑龙江赏给兵丁为奴。”盗窃案件律例自有规定,然而承审官比照此案与春雨林塘太监樊进忠盗窃案,核其情节,在春雨林塘太监樊进忠盗窃案判决的基础上减轻判决。道光三十年(1850年),掌仪司太监张立凯酗酒滋事,判决理由为:“查道光十五年銮仪卫太监杨三福酗酒肆闹会,经奏请将太监发往打牲乌拉,给兵丁为奴在案,此案张立凯饮酒滋事,核其情节相同,应请将该太监援照前案发往打牲乌拉给兵丁为奴,以为酗酒不法者戒。”《宫中现行则例》中有针对太监酗酒滋事的规定,但该承审官并未援引,而是直接适用成案判决。

2.律例成案一起综合考量的

(1)以成案排除律例适用

有相关的律例规定,承审官在列出这些规定的同时,再找一个类似的成案,把成案具体情况与本案相比较,最后依据成案作出判决,判决或与成案一致,或在成案的基础上予以变通,从而完成了以成案排除律例适用的过程。比如,道光二十三年(1843年),圆明园澄虚榭太监侯进禄在西夹河东岸喊诉被抓,判决为:“查例载冲突仪仗妄行奏诉者杖一百发近边充军等语,又案查二十二年五月,七公主位下太监郑文辅因误差被责,妄行喊诉,经臣衙门将该太监拟以重责六十板,发往打牲乌拉,给官兵为奴,奏准在案,此案太监侯进禄于逃走治罪交进后,甫经半月,不服管束,辄因被责,负气在西夹河喊诉,实属胆大,不知法纪,拟请将太监侯进禄援案重责六十板,发往打牲乌拉,给官兵为奴。”明明有律例专条,却援引成案办理。

道光二十九年(1849年),圆明园园户樊恒元利用在园内上班时间,多次盗窃玉器、玛瑙、毛毯等陈设物件,判词为:“查例载凡盗内府财物,系乘舆服御物者,皆斩,俱作实犯死罪,其余银两财帛等物,分别监守、常人照盗仓库钱粮各本例定拟。又律载常人盗库钱粮等物,于右小臂膊上刺盗官物三字,又例载旗人初次犯窃,即销除旗档,犯该徒罪以上者,即照民人一体刺字发配各等语。又案查道光二十年宁寿宫苏拉张松山于该班期内偷窃陈设,审明后将松山销除旗档,刺字,从重发往黑龙江充当苦差,到配加枷号一个月等因在案,园户樊恒元于该班之期胆敢偷窃陈设表件,并玉器毡毯等物,实属藐法,若仅照盗内府其余银两财帛等物计赃论,罪止拟徒,似觉情浮于法,应援案定拟,请将樊恒元革去园户,即销除本身旗档,于右小臂膊上刺盗官物三字,发往黑龙江,充当苦差,到配加枷号一个月。”判词中依次列出了律例、成案,认为结合案情,依据成案判决更为公允,从而排除律例适用。可以看出,适用成案、排除律例的原因在于依据律例的刑罚过轻,情浮于法,不足以惩罚罪犯。关注的是刑罚,而非罪名。在重视判决结果这一实质性结果面前,法律适用是次要的。

(2)同时适用律例和成案

承审官在作出判决时综合考量成案和律例,判决结果系适用成案和律例得出。比如,咸丰二年(1852年)敬事房太监佟进喜喊诉案的判决为:“查例载,冲突仪仗妄行奏诉者,杖一百,发近边充军,又案查道光二十八年,九洲清宴太监胡得寿因误差畏责,妄行喊诉,经臣衙门将该太监照冲突仪仗例,拟以从重枷号一个月,满日改发打牲乌拉到配责一百板,给官兵为奴等因在案,此案太监佟进喜因初次当领银差使,错报数目,致被太监张信詈骂,复因寻隙受责,情急在圣驾前喊诉,虽讯无别情,殊属胆大妄为,应请将该太监照冲突仪仗妄行奏诉,杖一百,发近边充军例,援案从重枷号一个月,满日改发打牲乌拉到配责一百板,给官兵为奴。”该案中对佟进喜的判决是依据律例和成案。律例规定了基本的刑罚,在基本刑罚的基础上援引成案加重处罚,所援引的胡得寿案是在律例的基础上加重处罚,这种加重结果为后案所援引。咸丰三年(1853年),寿西宫太监陆常福伙同太监郭吉、李克杰设立赌局,聚众赌博,并贿赂总管太监王德海。太监顾天禄等八名前往参加赌博。该案判决为:“查臣衙门现行则例内载,太监初次犯赌者,枷号三个月,责四十板,发往陵寝当差,又太监无分禁地外围,有敢开场引诱赌博,经旬累月,聚集多人,放头抽头者,初犯即拟绞监候,又稽查赌博太监,责之首领,首领责之总管,如明知故犯,隐匿不报,有心纵容者,首领革去官职,再罚月银六个月,止系失察者,总管罚月银一年,首领罚月银二年,如审有贿纵情事,从重论罪各等语。又案查咸丰元年太监李才等开场聚赌案内,同赌之太监马文亮等,经臣衙门因陵寝现无当差太监,可否照例枷责改发打牲乌拉,抑或发往吴甸铡草,均扣满三年释回,附片奏明请旨,奉朱批着发往打牲乌拉,给官员为奴等因遵行在案……将梁二保革去首领,与杨敦福等八名均照初次犯赌例各枷号三个月,责四十板,援案改发打牲乌拉,给官员为奴,三年期满,释回,分拨外围当差。”在该案中,对梁二保等八名参与赌博的太监依据赌博条例和李才案判决的,判决结果与李才案一致。而李才案本来是依据内务府现行则例中的赌博条例判决的,但由于该条例规定的内容在实际中无法执行,所以予以变通,形成新的规定,为后案所援引。虽然这种变通是承审官依照其他例的规定作出,“照例枷责改发打牲乌拉”,但无论如何已经形成新的判决,与当初严格依据赌博条例的判决不同。这个过程说明了经过成案的适用,律例在司法实践中已逐渐被改造。

(二)方式

具体到成案的援引,援引一个旧案是正常现象,为了增强证明力和合理性,承审官往往会找到数个相同或类似的旧案,同时援引。比如,乾隆二十一年(1756年),圆明园北楼门内观音庵失火,慎刑司依据闲邪存诚失火案和春宇舒和失火案进行判决。道光十三年(1833年),重华宫太监杨洪秀偷去随安室洋铜挂瓶一对,慎刑司援引了三个成案进行判决,即马玉案、王进福案和王得顺案。当然,成案也会被多次引用。比如,乾隆十六年(1751年)的姜喜盗窃和敬公主府财物案为乾隆十六年(1751年)宁寿宫太监赵进忠等偷盗吉祥房官女子衣服案、乾隆十七年(1752年)马升案和乾隆二十九年(1764年)的春雨林塘太监樊进忠偷窃玉钩案所援引。乾隆四年(1739年)的畅春园闲邪存诚失火案件为乾隆五年(1740年)的宁寿宫东所失火案援引过,也为乾隆二十年(1755年)的圆明园夏馆含清楼失火案援引过。

需要指出的是,内务府审判中虽然经常适用成案,但仍处于零散阶段,并没有制定成案适用的具体规则,对成案的含义、范围、援引规则等细节性问题没有统一的规范。比如说,没有刻意规定必须是某年之前或某年至某年之间的旧案才行,也没有规定援引时必须援引时间最靠前,或最靠后的旧案。承审官对此有选择权。

(三)法律推理过程

王志强在《清代成案的效力和其运用中的论证方式——以〈刑案汇览〉为中心》一文中详细论证了普通审判中成案适用推理过程。提到了“官员们主要运用情节类比、归纳原则和轻重相权等基本逻辑论证,并主要通过制定法解释和个别情节类比等区别技术,明确成案的适用界限”。内务府官员的法律推理方法也如此,认为两案性质、情节基本一致,则予以适用,不一致的,则不适用。内务府官员有一定的自由裁量权,根据自己的理解来判定两案的一致与差别,当然,他的这种理解不具有最终效力,必须获得皇帝认可。本文以皇宫里发生的几起失火案为例分析这个问题。

乾隆三十二年(1767年),南府太监贾旺装香烧毁佛龛,该案依据乾隆二十一年(1756年)的王应龙案判决的,王应龙是给圆明园北楼内观音庵上香火时不小心导致失火。承审官比照案情,发生地均是佛事场所,都是上香时不注意导致失火的,“查太监贾旺系专司南府佛堂上香之人,理宜谨慎小心,于火烛尤当加意防范,乃并未将香柱安妥,以致倾倒纸上,失火,烧毁供桌佛龛,熏糊房檐,情殊可恶,查从前北楼门内观音庵太监王应龙因上香遗忘引火香头取灯失火,烧至房檐,烧毁香几、棕毯,于二十一年五月内经臣等奏请,将太监王应龙发往打牲乌拉,充当苦差,在案。请将太监贾旺即照此例发往打牲乌拉,充当苦差。”道光十六年(1836年)也有一场火灾,也是因佛堂上香不注意而引起的,但却依据律例判决。圆明园西佛堂当差太监韩进玉、袁进喜每日打扫佛堂,早晚上香,道光十六年(1836年)九月二十六日酉刻关门时,韩进玉等并未注意沙钴内炭饼还未烧尽,导致后来失火,并延烧至九洲清晏等处,该案判决理由为:“查律载,失火延烧宫阙者绞监候等语。此案太监韩进玉在西佛堂当差十余年,燃烧炭饼熏烤各香,是其专管,既不随时留心查看是否燃尽,并将熄灭香头率性安放柜内,以致园庭重地失火延烧,其罪甚重,自应按律从重问拟,应将太监韩进玉照案于失火延烧宫阙者绞监候律,拟绞监候加等,请旨即行绞决。太监袁进喜亦系佛堂当差之人,并不帮同小心查看,厥罪维均,自无可迨,惟讯系是晚随同韩进玉进殿当差,其撤收香头置放柜内,均系韩进玉经手,请将太监袁进喜仍照失火延烧宫阙者绞监候律,拟绞监候,秋后处决。”显然,这是依据律例规定判决。

同为失火案,都属于内务府管辖范围,为何一个依据成案,一个依据律例?这就是类比与区别的结果。承审官认为贾旺案与王应龙案在性质、情节上基本一致,可以援引,但圆明园失火案与之不同,性质、情节更为严重,直接依据延烧宫阙律例判决。贾旺案和王应龙案失火延烧了佛堂,范围较小,而韩进玉案延烧范围较广,不仅仅是佛堂,延至整个九洲清晏,九洲清晏自雍正朝开始成为皇帝办公场所,自然是一个小小的佛堂无法与之相比的,所以按照延烧宫阙判决。

同治八年(1869年)武英殿失火案的处理也体现了承审官对区别、类比技术的运用。同治八年(1869年),武英殿库房失火,皇帝非常重视,命令吏部严加议处相关官员,内务府慎刑司严加审讯失火当日值班与看守人员。慎刑司官员对于该案的判决非常慎重,之前没有审理过类似的案件,就去咨询刑部意见,刑部并没有明确判决意见,而让内务府自行决定。刑部认为虽然以前审理过御书处和文颖馆失火案,但武英殿与之并不相同,“检查从前办理御书处及文颖馆失火各案,声明非宫阙可比,将匠役曾禄、厨役李海元均于延烧宫阙绞罪上量减,拟流,分别加枷在案,今武英殿系修造书籍、收存书板处所,与御在宫阙殿宇有间第,既以殿名,似未便与文颖馆等处相提并论,观别条律内关涉宫殿并无分别轻重治罪之文,所有成玉等犯应否即照延烧宫阙定拟之处,应由内务府自行酌核办理。”在刑部看来,武英殿在重要性上比不上皇帝所在的宫阙殿宇,但却比御书处、文颖馆重要,所以既不便按照延烧宫阙对待,援引修书处、文颖馆失火案也不合适。刑部将皮球又踢给了内务府。从内务府奏案来看,内务府依据延烧宫阙律判决此案,而没有适用修书处失火案、文颖馆失火案。“查律载失火延烧宫阙者绞监候,又宿卫守卫人私自代替及替之人各杖六十等语,此案匠役成玉随同司匠清连等装潢书籍,因吸食潮烟,点有香火,晚间临散时,清连嘱其浸灭,该犯自不小心,用盅底剩茶浸香,掷放靠窗小案上,一同锁门散出,乃案下堆有碎纸等物,所浸香火未经湿透,以致火性复燃,遗落纸堆,潜燃案板窗户,将武英殿延烧,实属漫不经心,自应即按延烧宫阙本律问拟,成玉应革去匠役,合依失火延烧宫阙绞监候律拟绞监候。”显然,内务府的法律适用选择体现了从重的倾向,毕竟涉及皇家利益,从轻判决可能导致皇帝不满的责任谁也不愿意承担。

在该案的处理方面,有一点值得注意,承审官在陈述完案件事实、写判决意见的时候,首先提了这么一句“查臣衙门并无办过似此成案”。正常情况下,陈述完案件事实,接下来是写律例规定,“查律载……,例载……”之类的表达,如果律例没有规定,则写明“查律例无专条”之类的。即使援引成案,也是把成案放在律例之后。像此案这样不提律例先说成案的,并不常见。另外,“查臣衙门并无办过似此成案”,暗含两层意思,一是如果以前办过,则按照成案处理,不需要咨询刑部。二是以前没有办过,即便这次办得不好,也情有可原。这反映了成案在清代政务处理中的重要地位。

(四)与普通审判适用成案的比较

前文已经提到,在成案适用中的法律推理方面,内务府审判与刑部、地方衙门等普通审判基本一致,而且援案最终能否成功,在于皇帝是否认可。两者在适用成案方面的区别主要体现在以下几点:

第一,援案时考虑的重点不同。实现情罪公允是二者审判共同追求的目标,除此之外,普通审判考虑更多的是判决结果的社会影响以及是否超越法律既有的框架、是否有利于维护法律体系的统一与完整。尤其是命案中相当一部分是亲属之间的相犯、相奸、复仇等,涉及到服制、存留养亲等问题。而内务府援案时更多考虑的是是否维护了皇帝的利益与皇室的颜面,皇帝的满意才是最高标准。而且所涉案件的当事人均是为宫廷服务的人员,彼此间少有亲属关系,且与外界相对隔绝,因此,与普通审判所面临的环境相比,简单得多。另外,普通审判在援案时,多少会考察一下该成案是否被确定为通行、令之类的。这种情况在内务府援案时没有。援案的判决意见中并未见该成案是否被著为令、通行之类的考察,可见皇帝对此没有要求。是否为通行或令,并不是能否被援引的条件。

第二,刑部参与程度不同。普通审判援案时,刑部的审核是关键性环节。刑部审核其实是刑部内部的会商过程,刑部堂官与司官均发表意见,最后形成意见,以题本或奏折的方式呈进。若是命案之类的重大疑难案件,皇帝还会要求三法司具奏。而这些情况很少发生在内务府援案中。奏案中出现的“经臣衙门议奏”、“经臣衙门议”等表达指的是内务府总管大臣和慎刑司官员会商是否援案以及如何援案。会商结果以奏折的方式呈进,通过内奏事处直接呈达皇帝。不需要经过刑部的审核,可以说,刑部并不清楚内务府审判情况。没有刑部审核这道环节,也就意味着少了司法监督和司法水平提高的机会。

第三,秘密程度不同。如上点所述,除了皇帝、总管内务府大臣、承审官、案件当事人之外,没有人知道内务府审判情况,判决完毕后案卷归档封存,即便驻在宫内的史官也未必清楚个中情况。就更不可能出现在邸抄这类官府文件中。这种秘密性是普通审判所无法实现的,当然也不容许。既然不为外界所知晓,科道言官自然也无法对之建言献策、弹劾与指摘。而普通审判则不然,它们是科道言官的重点关注对象,前述御史王柯的条奏就是一例。

四、内务府成案的形成

既然成案可以被援引,那么成案是怎么形成的呢?成案的判决依据是什么?通过具体案例分析这个问题。前文提到了太监张立凯案,道光三十年(1850年),太监张立凯在西华门外酗酒滋事被抓获。该案判决为:“案查道光十五年銮仪卫太监杨三福酗酒肆闹,曾经奏请将该太监发往打牲乌拉,给兵丁为奴在案,此案张立凯饮酒滋事,核其情节相同,应请将该太监援照前案发往打牲乌拉,给兵丁为奴。”援引了杨三福案,而杨三福案则又援引了苑进喜案:“又查嘉庆五年打扫处太监苑进喜因酗酒向同伴太监等寻隙打闹詈骂首领,不服管束,经奏请将该太监发往打牲乌拉,给兵丁为奴,亦在案。今该太监杨三福饮酒沉醉,辄因副首领张俊得开放屋门细故,寻隙吵闹,尤敢手持火筷,向其敲摔,肆口回骂,实属恃强藐法,怙恶不悛,若不从严惩办,不足以儆凶顽。请将太监杨三福援照前案,发往打牲乌拉给官兵为奴。”苑进喜案则是依据圣旨进行判决:“臣等查苑进喜身系太监,不思安分当差,乃向同伴太监寻隙打闹,经该管首领屡加管束并不悛改,实属不法,因遵旨将该太监苑进喜发往打牲乌拉,赏给兵丁为奴。”

图1 成案援引关系

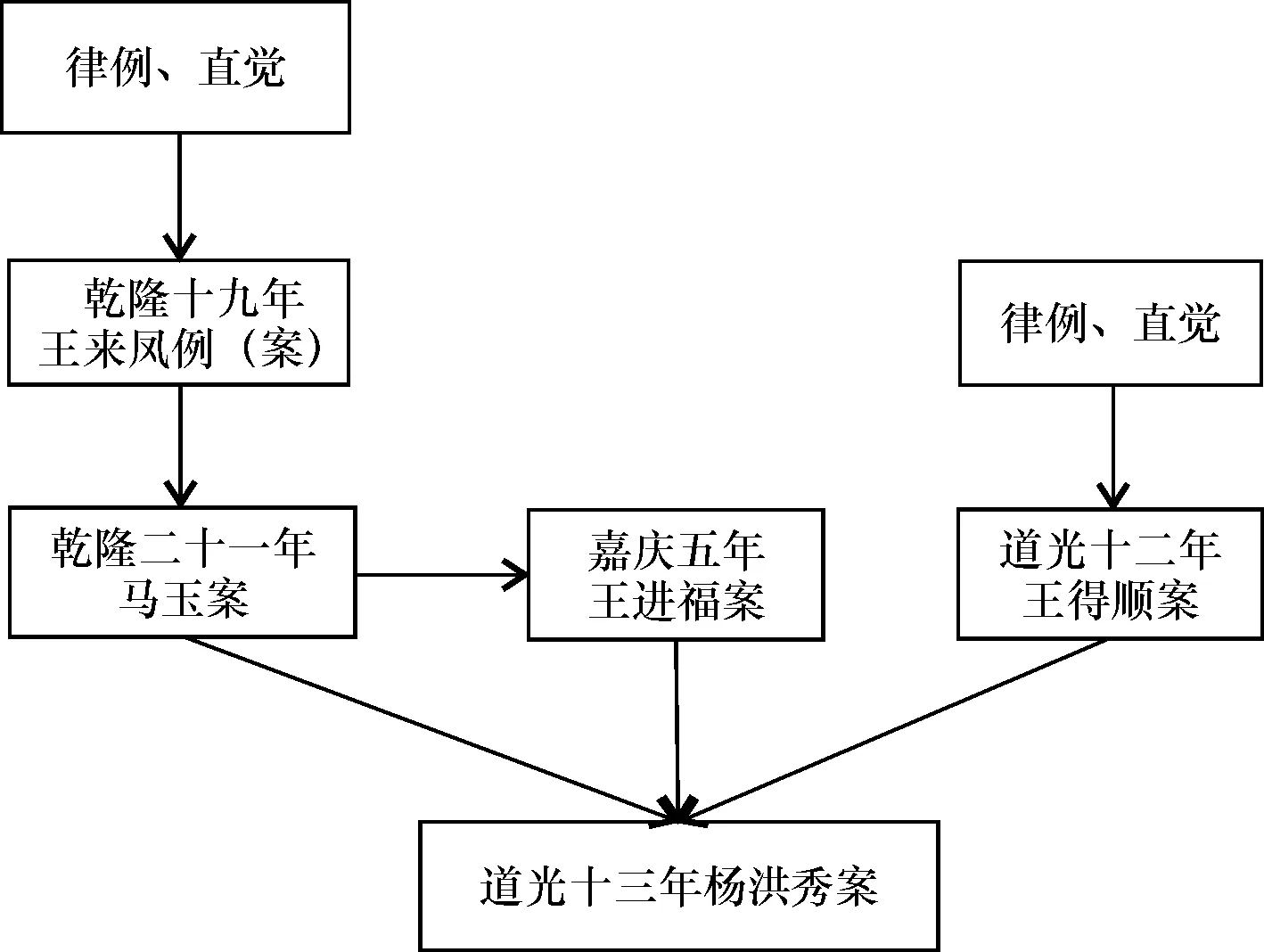

可见,皇帝意见会成为成案形成的依据,适用成案是遵从皇帝旨意的体现。在实际中,成案的形成因素比较复杂,往往并非唯一,这三个案件之间的援引是相对单纯的例子,再举一个复杂的成案援引进一步说明这个问题。以前述的杨洪秀案为例,该案判决为:“查例载,凡盗内府财物,系乘舆服物者,俱作实犯死罪,其余银两钱帛等物分别监守常人照盗仓库钱粮各本例定拟,又律载,常人盗仓库钱粮等物,但得财者并赃论罪,杂犯徒五年各等语,又案查乾隆二十一年永和宫太监马玉偷窃银器一案,又嘉庆五年雍和宫太监王进福偷窃陈设玉器一案,又道光十二年安澜园太监王得顺偷窃纱匹逃走拿获,均经审明后,将该太监等奏请发往黑龙江打牲乌拉等因各在案,此案太监杨洪秀因往随安室帮差,辄敢将抽屉内存放洋金挂瓶乘隙偷窃,虽讯明窃时未稔系属金质,迨杂碎变卖得银至二百二十两之多,实属胆大不法,若仅照常人盗仓库钱粮并赃论罪,杂犯徒五年例治罪,殊觉轻纵,应援案从重定拟,请将太监杨洪秀先在西华门外枷号两个月,示众,满日发往黑龙江给官员为奴。”该案援引了马玉案、王进福案和王得顺案。那么追溯一下这三个案件的判决依据:

1.马玉案

乾隆二十一年(1756年),永和宫太监马玉利用职务之便,将其经管的银碗、银盘、银卤铫等银器盗窃出宫,典当花用,因害怕东窗事发逃走,后被缉拿归案,该案判决为:“查马玉系宫禁当差太监,理宜谨慎安分,胆敢将自行收管之银器肆行偷盗典当银钱花费,又复潜逃,殊属可恶,查从前翊坤宫太监马升偷窃数珠等物逃走自行投回一案,经臣等议将马升发往打牲乌拉充当苦差,再钟粹宫太监王来凤偷窃貂皮褂拉等物,逃走被获一案,经臣等议,将王来凤发往黑龙江给披甲人为奴各在案,今太监马玉请照王来凤之例发往黑龙江给披甲人为奴。”判决中列举了马升案和王来凤例,依据王来凤之例判决的,并未援引马升案。

“王来凤之例”中的“例”是“例子”的意思呢?还是定例或事例的意思?如果是“例子”的意思,就与“案”相同,即王来凤之案,只是说法有别而已。如果是定例或事例的意思,则必须有来自皇帝的确认为定例或事例的指示。王来凤之例源于乾隆十九年(1754年)的王来凤之案,当时钟粹宫太监王来凤偷窃本宫内貂皮褂拉、官用缎疋、簪头等物,逃走被抓回,判决为:“查王来凤系新进太监,挑入内廷当差,自应谨慎安分,胆敢乘一人打扫殿宇之便,起意偷窃,情属可恶,本应即行处死,但王来凤偷盗之簪头并未审及,即据实供认,且貂皮褂拉虽然偷窃,尚在内藏匿,未敢拿出,与节次偷盗官物毫无忌惮者稍觉有间,请将王来凤发往黑龙江,给披甲人为奴。”在王来凤案中,没有明确列出律例规定,但提到了“节次偷盗官物”,可以推测出此案是在盗窃官物相关规定的基础上,结合该案犯罪情节来处罚的。判决结果出自律例和承审官直觉。尽管该奏案的题名是“奏为太监王来凤窃宫貂皮照例治罪事”,但明显是在例的基础上承审官发挥了自由裁量权。那么这个发生在乾隆十九年(1754年)的案件到了乾隆二十一年(1756年)时是否就被确定为定例或事例呢?尚不清楚。从奏案、内务府则例、宫中现行则例、国朝宫史中均未看到该案变成例的记载。另外,从马玉案的奏案题名“奏为永和宫逃走太监马玉盗当官物照例治罪事”来看,其中的“例”应该系指王来凤之例。王来凤案题名中的“例”指的是盗窃相关的定例、事例,如果从奏案题名的规范性角度出发,那么马玉案题名中的“例”也应指的是盗窃相关的定例、事例,这样的话,王来凤之例中的“例”就是定例、事例的意思,但目前缺乏相关材料证实。

2.王进福案

嘉庆五年(1800年),雍和宫太监王进福盗窃雍和宫陈设玉器四件,判决为:“查王进福系雍和宫太监,理宜安分当差,胆敢陈设玉器乘间偷出当钱花费,情殊可恶,查乾隆二十一年永和宫太监马玉偷窃银器一案,经臣衙门议奏发黑龙江给披甲人为奴在案,今太监王进福应请照马玉之例发往黑龙江,给披甲人为奴。”皇帝认可了该判决,并“加责六十板”。该案也是援引了马玉案,不过这里用了“马玉之例”,如果说前述的“王来凤之例”中的“例”是否是定例或事例,尚未证实,但此处的“马玉之例”中的“例”绝不是定例或事例,因为杨洪秀案判决中援引马玉案并未用到“例”这个词,那是道光十三年(1833年),也就是说在道光十三年(1833年)时尚未被确定为定例或事例,嘉庆五年(1800年)时更不可能。因此,“马玉之例”中的“例”是“例子”的意思,与“案”相同。而且该奏案的题名是“奏为太监王进福偷窃雍和宫陈设玉器治罪事”,如若是定例或事例的话,则会出现“照例治罪”之词,如同王来凤案。

3.王得顺案

道光十二年(1832年),安澜园太监王得顺偷窃西所存贮的纱匹逃走,判决为:“查例载,凡盗内府财物系乘舆服御物者,俱作实犯死罪,其余银两钱帛等物分别监守常人,照盗仓库钱粮各本例定拟,又律载,常人盗仓库钱粮等物,但得财者并赃论罪,二十两杖六十徒一年……此案太监王得顺辄因贫苦无钱,胆敢于甫经清查库项之后,夤夜越墙偷窃库内纱匹,当钱使用,实属胆大藐法,若仅照常人盗仓库钱粮计赃二十两杖六十徒一年律治罪,殊觉轻纵,应请将太监王得顺从重,在福园门外枷号两个月示众,满日发往打牲乌拉,给官员为奴。”该案是,在盗仓库钱粮律的基础上,承审官基于直觉进行的判决,判决结果属于加重处罚。

这几个案件之间的援引可以用图2来表示:

图2 成案关系援引

通过这两个例子,可以看出成案的源头并非成案,而是或依据律例,或依据皇帝旨意,或依据承审官的意见等判决,甚或是多种因素综合的结果。这就是成案的源头。而且,成案一旦形成后,便产生了独立性,即可以直接、单独为后来案件所援引,而且经过层层援引,已经不同程度地改变了源头内容,形成新的判决结果。这也就是为什么尽管最初的案件判决中有律例的因素,但后来案件在援引时却只字不提律例,只提成案的原因。很显然,成案作为法律渊源的独立性为皇帝和承审官所认可。

关于此,还有这样一种考虑:如果前案依据律例判决,后案在援引时即便不提律例,也只是表面上舍弃了律例,但实质上是经过律例判决后的成案援引。这种理解并不能否定成案适用的独立性。它只能说明成案源于律例,该成案以及后来援引它的案件受律例的影响,或者说成案间接受律例影响,依稀有律例的影子,但是与成案适用的独立性是两个问题。成案适用的独立性体现在两个方面,一是从形式上看,可以单独作为判决依据;二是从内容来说,具备改造律例的能力。在援引成案的过程中,经过司法官员对相关律例的解读、案情的分析、自己的价值判断等环节,律例已经逐渐被改造。所以,虽然有些成案源于律例,但通过实际运用已达到了改造律例的效果。这符合法律发展的规律,当严格拘泥于律例无法实现公允时,必然改造律例,而成案就是一种便捷方法。与这种情况类似的还有法国,作为成文法系的代表国家,其司法中大量援引判例,尤其是行政法,但其司法界仍然宣称适用成文法,因为判例的依据是成文法。但从经过判例的解释和运用,成文法已逐渐被改造。

五、余 论

必须看到,虽然清代内务府可以适用成案审判,甚至通过成案适用改造了律例,但内务府审判仍然遵循着断罪依律例的传统,大多数情况下适用律例判决,适用成案只是少部分。

内务府审判中适用成案与注重个案的实质正义有关。中国古代司法注重个案的结果,通过前面的论述,我们可以发现,排除律例、适用成案均是由于适用成案能达到公平正义,情罪相符,不至于情浮于法。对皇帝和大臣来说,个案的情罪公允非常重要,这是民生问题,是国家的基础,也是儒家的道德标准。爱民如子、保民平安是儒家对明主贤臣的要求。所以在清代的相关文献里经常看到各种改判的记载,这些被改判案件,有的是援引成案,有的是依照律例。依据什么审理不重要,重要的是结果是否公正。比如,清初的一个条例:“法司凡遇一应称冤调问及各衙门奏送人犯,如有冤枉及情罪有可矜疑者,即与辩理,具奏发落,毋拘成案。若明知冤枉,不与辩理者,以故入人罪论。”道光五年(1825年)的一条奏准:“嗣后因争斗擅将鸟枪竹铳施放杀人,悉照以故杀论本例、拟斩监候,入于秋审情实办理,不得仍援成案、照汤火伤保辜以死在限外声请减等。”很明显,当援引成案会带来结果的不公正时,则禁止援引。当然,也有依据律例而结果不公正时被直接改判的。

内务府适用成案与加重处罚的倾向有关,尤其是当有律例专条而偏偏适用成案时。明明应当适用律例,但当承审官认为律例的处罚结果较轻、不足以蔽辜时,倾向于适用成案,而且选择的成案恰恰是加重处罚的。承审官有意如此为之,并非在于其喜欢严刑峻法,而是事关宫禁、皇帝的直接利益,既然已有加重处罚的成案了,那就不便不加重,如果皇帝认为处罚重了,可以直接改判。把仁慈的机会给了皇帝,同时又避免了自身的风险。

从内务府奏案、呈稿和奏销档等文献的记载来看,皇帝与慎刑司官员均不会对成案的法律效力有异议,皇帝并没有针对内务府审判中是否可以援引成案下达过指示,慎刑司官员对于此也没有专门上奏过皇帝,审判中经常援引成案,甚或在有律例规定的情况下,以成案排除律例适用。也有皇帝对依据成案的判决结果不认可而直接改判的,但这种改判只是针对判决结果的,而非成案本身。

内务府审判中适用成案反映了当时清代政务处理的传统。清代各部院衙门处理日常政务时经常适用成案,没有专条规定,适用成案,有专条规定,也适用成案。甚至有以成案破专条规定的现象。当然,为了便于查询、使用,每当汇编各部则例时,都会把当时的成案收录进去。运用成案处理问题,便捷、易于实现想要的结果,这也反映了清代朝廷的实用主义倾向。在司法没有独立出来的年代,审判也是朝廷政务内容之一,与官吏升迁、河工、漕粮、征税等事务在性质上没有区别,自然也适用成案。