城市垃圾分类工作的实践困境与对策建议

——以合肥市为例

朱梦姗 卢伟

(合肥市委党校,安徽 合肥 230031)

我国668 座城市,超过2/3 有垃圾环带。 这些垃圾造成了各种危害:一是占用土地,城市环带上很多土地空置难以使用或再利用;二是污染土壤,垃圾中含有多种病原微生物和金属物质, 改变土壤酸碱度和影响土壤质量,不利于植被生长;三是污染水体, 垃圾在腐败变质过程中产生大量酸碱性物质溶解重金属,病原微生物、有机物、重金属又会伴随雨水下渗造成地表水和地下水污染;四是产生疾病,苍蝇、蚊虫经常飞落在垃圾堆上,它们体表及腹中携带着数以万计的细菌、 病毒以及寄生虫卵,容易引发多种传染病的流行;五是污染空气,长期堆积的垃圾在变质的过程中产生氨、硫化物等有害气体,污染大气环境;六是产生事故隐患,堆放的垃圾过多,有机物含量增加,厌氧环境更易造成甲烷等气体的易燃易爆。

城市生活垃圾的堆放逐渐成为阻碍城市发展的顽疾。 目前我国垃圾处理主要是三种方法:焚烧、堆肥和填埋,以填埋为主。 没有分选性的填埋不仅浪费资源也容易造成二次污染。 垃圾分类推广中,社区垃圾分类的困境与韦伯所说“铁笼”[1]的悲观前景相似,需要我们转换思路,寻找解决问题的路径。

一、中国城市垃圾分类工作现状和研究情况

中国最早践行垃圾分类的群体是“拾荒者”。2014 年,北京有17 万“拾荒者”,回收近400 万吨垃圾, 重量相当于40 艘10 万吨级的航母[2]。 近年来,国家高度重视生活垃圾管理工作。 2016 年世界环境日, 习近平总书记对垃圾分类工作作出重要指示:要培养垃圾分类的好习惯,为改善生活环境作努力,为绿色可持续发展作贡献。 同年,习总书记主持召开的中央财经领导小组会议也在研究普遍推行垃圾分类的制度。 2017 年3 月,国家发展改革委员会、住房城乡建设部出台了《生活垃圾分类制度实施方案》(国办发〔2017〕26 号),指出“实施生活垃圾分类, 可以有效改善城乡环境,促进资源回收利用,加快‘两型社会’建设,提高新型城镇化质量和生态文明建设水平”。 2017 年7 月,安徽省贯彻国家部署,颁布了《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强生活垃圾分类工作的通知》(皖政办秘〔2017〕176 号)。 2018 年,安徽省委书记李锦斌在全省生态环境保护大会上也提出要深入贯彻落实习近平总书记生态文明思想,着力打造生态文明建设的安徽样板,做好强化土壤污染管控修复、 垃圾分类处理和固体废物污染防治,坚决打好净土保卫战。 2019 年10 月,安徽省住建厅与多部门联合印发了《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》, 明确要求全省通过源头减量、分类投放、分类收运、分类处理等方式推进城市生活垃圾分类工作。

图1 现有生活垃圾处理流程

中国早在1957 年就提出了城区将实行分类收集垃圾的构想[3],虽然理念先进,但是实际步伐较落后,我国各大城市在垃圾分类的实施中均遇到了很多的困难[4]。 经济学、社会学、管理学基于绿色可持续发展的要求都给出了一些原因:一是没有将垃圾分类试点地区作为研究对象,通过具体细致的调研获取数据;二是在寻找社会综合治理方法时,没有融入公共产品的观点;三是缺少经济学、社会学、管理学的学理基础引导实践。

二、合肥市开展垃圾分类工作的现状

(一)合肥市开展垃圾分类工作的背景

2018 年,合肥市常住人口突破800 万。 合肥市区可回收物之外的生活垃圾日处理量约为5300 吨,是十年前的3 倍多。 现有生活垃圾的处理流程较为简单(见图1)[5],垃圾体量大,资源重复利用率低,浪费较多。 国家垃圾分类工作的目标是:到2020 年底,先行先试的46 个重点城市要基本建成垃圾分类处理系统;其他地级城市公共机构生活垃圾分类要全覆盖,至少有1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。 到2022 年,各地级城市至少有1 个区实现生活垃圾分类全覆盖,其他各区至少有1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。 2025 年前,全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。 这46 个重点城市中就有安徽省的合肥市和铜陵市。

由安徽省生活垃圾处理信息普查分析报告得知,2016 年安徽省有105 个地区,其中75 个地区通过正在运行的40 个垃圾处理项目处理垃圾,13 个地区通过转运的方式处理垃圾, 剩下的17个地区仍采用最简单的填埋方式处理垃圾。 安徽省生活垃圾产量较大,设备处理能力有待提高,垃圾处理项目还需增加。

(二)合肥市开展垃圾分类工作的具体情况

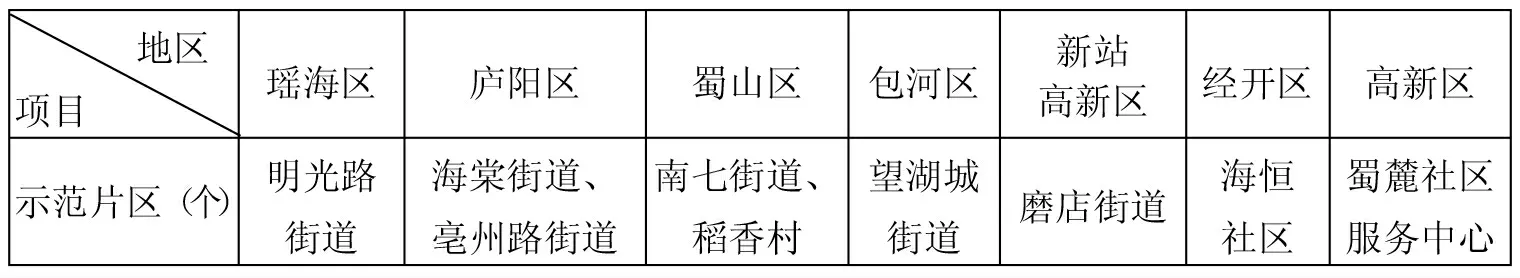

从2017 年被列为垃圾强制分类试点城市以来,合肥市先后出台了《合肥市生活垃圾分类工作实施方案》《关于推进党政机构等公共机构生活垃圾分类工作的通知》等政策文件,同时选取了胜利路街道、亳州路街道、南七街道、望湖街道等9 个示范片区(见表1),按照可回收物、有害垃圾、餐厨垃圾、 其他垃圾四类分别处置生活垃圾。 2019年5 月,全市日中转生活垃圾约4600 吨,一共有18 个垃圾中转站, 主要处理方式为卫生填埋、焚烧发电和生物堆肥, 其中卫生填埋占比约为33.9%,资源利用率较低,加之生活垃圾分类设施配套不够,群众分类的理念和意识普遍不足,生活垃圾分类管理的实际情况和治理目标之间还存在较大差距。

合肥市各区垃圾分类的探索较早, 包河区城管局于2016 年4 月前往北京调研,引进了北京环卫工程集团的垃圾智慧分类回收模式, 滨湖新区进行网格化管理同步推进。庐阳区于2016 年4 月以市委大院小区、园林局小区、安徽省财政厅宿舍和省监狱管理局小区作为试点, 并引入了扫二维码领取垃圾袋的服务[6]。 瑶海区于2016 年7 月选择了两个居民素质较高的小区作为垃圾分类试点,分别是伟星御珑公馆和置地栢景轩。蜀山区于2017 年2 月与浙江联运知慧科技有限公司合作,以梅园公寓为试点。

(三)合肥市开展垃圾分类工作取得的成效

1.启动速度较快。 2019 年7 月16 日,合肥市在全省率先启动了生活垃圾“定时定点”投放收集工作,逍遥津市政府宿舍成为全省首个试点小区。2.覆盖面较广。 2019 年8 月,全市9 个街道、206个社区、769 家公共机构、282 座中小学全面开展垃圾分类,9 个示范片区基本建成。 居民参与率和投放准确率大幅度提升。3.成绩提升显著。2019 年住建部对46 个试点城市的考核中, 合肥市由2018 年的倒数第6 上升到了第28 名。4.制度相应完善。 2019 年3 月,《合肥市生活垃圾管理办法》正式实施,此外还制定出台了《合肥市生活垃圾分类考核办法》《合肥市生活垃圾分类示范片区标准》 及考评细则、《合肥市生活垃圾分类收集容器配置规范》、 公共机构生活垃圾分类工作规范、中小学生活垃圾分类工作考核办法等。

表1 合肥市生活垃圾分类示范片区

三、合肥市开展垃圾分类工作的现实困境

通过前期到主管部门调研和向合肥市学生、职工、游客等发放调查问卷,可知现阶段合肥市垃圾分类工作还存在如下问题。

(一)符合本地实际的法规制度、顶层设计还未出台

据县区调研了解:2017 年包河区以市场化方式在全市率先启动垃圾分类工作,2018 年蜀山区、庐阳区也同样以市场化方式启动该工作,瑶海区和经开区随后也开始了相应尝试。 2-3 年间全市垃圾分类工作热火朝天,但是一直是分区处理,都在摸索阶段, 缺少统一的分类工作推进标准和顶层设计作指导。 各级城管局作为垃圾分类的主管部门,工作涉及范围广、人数多,工作难度大。虽然也存在很多协管部门,但对具体工作确定难、实行考核亦难。 这就使得仅仅依靠城管局为主体的垃圾分类工作步履维艰, 极易造成主管部门难推进,协管部门不管事的局面。

(二)垃圾体量大、增加快,硬件跟不上需求

合肥市龙泉山垃圾填埋场的日均垃圾填埋量约2000 吨,一期填埋场在2007 年就被填满,比预计时间提前了3 年。很多可回收垃圾也被填埋,不仅占用土地,而且浪费资源。 在合肥市肥东县,中国节能(合肥)可再生能源有限公司每天负责处理合肥市2600 吨垃圾。 餐厨垃圾处理缺口大,目前合肥唯一的餐厨垃圾处理厂非凡生物科技有限公司,因为垃圾处理能力不够,每天600-800 吨泔水中只有200 吨可以进行环保处理, 剩下的400-600 吨只能焚烧处理。 另外,据在市城管局调研了解到的信息可知,由于垃圾处理负担较重,厂家时常出现设备故障维修等问题, 停工整顿影响处理效率。

(三)宣传动员没有普遍调动居民的积极性

目前宣传载体虽多,但缺少市级宣传平台,比如市级微信公众号,宣传的深度、广度都不够,且方式单一,很多居民不知道垃圾分类的具体措施。在面向合肥的学生、职工、游客发放的1000 份问卷中:91.39%的问卷回复说没有完全了解垃圾分类。 对于垃圾的四分法,50%左右的人反映不了解怎么归类。 58.02%的人认为垃圾分类工作是不完全合理的。同时还有很多市民反映,街头巷尾的垃圾收运车是不分类的(居民前端分类,中端混合收集),故而他们的分类积极性不高。 同时,2018 年,我国25-64 岁人口中受过高等教育的比例是17%[7], 相较于西方发达国家40-50%的比例略显逊色, 这也在一定程度上影响了居民进行垃圾分类的积极性。另外,合肥市从事垃圾分类中转工作的人员,学历较低、专业知识相对匮乏,宣传工作也难有成效[8]。

四、推动合肥市垃圾分类工作的对策建议

(一)其他城市的成果、经验和启示

1995 年上海市最早开始试水城市垃圾分类工作。 上海常住人口2400 多万, 流动人口500-600 万,每天垃圾清运量达2.6 万吨[9]。 经过长达24 年的推广和探索, 居民垃圾分类思维逐渐形成,市政府于2019 年7 月1 日正式实施地方法规《上海市生活垃圾管理条例》。 法规落地的首月报告显示垃圾分类工作成效显著。 通过中国产业信息网数据查询到: 当月湿垃圾清运量0.82 万吨/日,较上月增长15%,较2018 年底增长82%,可回收物日均清运量0.44 万吨/日, 较上月增长10%, 干垃圾清运量1.71 万吨/日, 较上月下降12%。2019 年7 月,合肥市组团赴上海考察生活垃圾分类情况, 经调研了解到:1. 上海市建立了20多个委办局和16 个区政府组成的工作联席会议制度,通过“一把手工程”高位推动生活垃圾分类工作。2.硬件上投入使用生活垃圾处理设施18座。其中,焚烧厂10 座,日处理能力1.93 万吨;大型湿垃圾处理设施4 座, 日处理能力0.22 万吨;剩下几座是垃圾填埋场。3.宣传动员力度大。发放资料1500 余万份,举办活动14000 余场,乡镇和街道入户宣传达680 余万户。 4.率先在机关、学校、医院等公共机构实现垃圾强制分类全覆盖, 通过党建引领、居委协调、物业参与、居民自治的工作格局形成强大的垃圾分类舆论氛围。

2000 年,厦门市作为全国首批8 个垃圾分类收集示范市之一, 较早地推进了垃圾分类工作。2019 年第二季度, 国家住建部对全国46 个重点城市垃圾分类工作情况进行考核评分, 厦门市连续5 个季度总分排名全国第一,该季度以86 分与上海并列第一。 2018 年12 月,合肥市组团赴厦门考察生活垃圾分类情况,经调研了解到:1.厦门市成立市级生活垃圾分类工作领导小组, 由市长担任组长,细化职能分工。 由26 个市直部门分别承担垃圾分类的相关职责任务,明确职能分工,纳入考核评估体系。 2. 垃圾分类宣传推广知晓率达90%以上,参与率达80%以上。截至2018 年3 月,全市主城区, 湖里区和思明区1402 个生活小区、120 家市直机关、85 家星级酒店宾馆、1124 所学校、12 家市属国有企业、68 个农贸市场以及机场、码头、车站、景区等公共区域和驻厦部队已全部推行垃圾分类,农村村庄也正在试点当中。 3.厦门市软硬保障同步。该市出台了《厦门经济特区生活垃圾分类管理办法》[10],以及《厦门市生活垃圾分类工作考评办法》《厦门市生活垃圾之有害垃圾收运储存处理规定》等20 项配套制度,确保前端收运、后端处理的闭环管理。 再则建成一座工业危废处理中心,年处理能力4.65 万吨。 4.实行公众监督、举报奖励。 以科技手段建成福建省首个餐厨垃圾信息化管理平台,多个街道启动了“天眼网络”监督。5.制定奖励激励制度。社区居民正确分类垃圾达到一定数量,可以获取相应的积分,这些积分能够兑换奖品,且奖品形式多样,除了日用品之外,还包括减免午托班、培训班等机构培训费用,这些贴心服务让居民纷纷点赞。

上海和厦门的经验对合肥市的垃圾分类工作有很多启示和借鉴:在软件上要重视领导推动、法律制度完善和宣传氛围的营造; 在硬件上要建成系统化的垃圾分类处理厂, 满足不同区域和全市垃圾处理量大的需求;在思路上要统筹兼顾,有统一的指导、方案和人员配备,同时要形成县市区布局,合理利用用于垃圾分类的车辆、中转站、处理厂, 点线面结合提高分类处理的效率和资源利用率;在管理上要部门联动,创新模式,走好基层道路,用暖民心、近民意的方式促进全民养成垃圾分类的好习惯。

(二)对合肥市开展垃圾分类工作的对策建议

明确垃圾分类工作的责任分工, 完善地方法规制度。 成立合肥市垃圾分类领导小组,作为“一把手工程”开展专题会议研讨,在城管局主管的基础上具体明确多个部门的工作职责、 分工和考核标准。 从管理者到被管理者,从分类、运输到处理都要全责细分,避免出现漏洞环节,形成高位推动下的齐抓共管局面。目前《合肥市生活垃圾分类管理条例》已被列入市人大立法计划,在征求意见阶段一定要紧扣国家政策,也要接地气、有细节,尽快出台,实现垃圾分类的属地管理。 同时,要加强垃圾分类体系建设,制定修订一批法规规章、产业政策和环境配套政策等, 以及适用于基层的社区管理办法、小区公约等。立法之后还要配备执法人员,高频率开展检查工作,严明奖惩。 只有当法规制度合理可行,权利义务均衡分配,才能得到人民群众的拥护和支持[11]。 例如:2019 年4 月中旬,合肥蜀山区岳西路广利花园小区物业公司因乱倒垃圾,被蜀山区城管局给予了1000 元人民币的行政处罚,这也是《合肥市生活垃圾管理办法》实施后的首张罚单。

通过财政、社会支持、服务外包等方式提高垃圾处理能力。 目前合肥市的大多区域都拥有生活垃圾焚烧发电厂, 合肥人身边的垃圾处理变得更加绿色高效。 合肥市城管局负责人说:“力争2020年实现生活垃圾零填埋,全焚烧。”在财政支持上,为加快末端处理设施建设,要建立健全市、区两级生活垃圾分类处理投入机制, 推进资金投入制度化。还要努力拓宽资金投入渠道,充分吸纳社会资本参与生活垃圾收集、运输、处理等环节,确保社会资本参与垃圾回收价值的分配, 保障垃圾处理设施的正常运转。 同时重视垃圾分类处理领域的人才培养建设,设置研究课题、进行技术研发,提高垃圾处理的效率。 鼓励垃圾处理企业的创业和配套奖补资金支持, 制定相关政策为垃圾处理企业和社会组织营造公平的经营环境。 政府和企业之间也要建立合作共治机制, 通过合理的政企关系和制度确保垃圾分类工作全流程的有序开展。

发挥多种宣传载体作用, 营造良好的社会氛围。 督促传统媒体通过新闻报道宣传垃圾分类重要性, 调动新媒体、 各级党政平台通过创新内容(动漫、图片、投票、小游戏等方式)让大家熟悉垃圾分类的意义。发挥好相关组织的宣传作用,比如校园课程、团委青年宣讲、各单位道德讲堂、企业“四送一服”、社区信息宣传等,通过开展多种形式的活动(知识竞赛、书画展、征文等),以点促面推进垃圾分类观念深入人心。 发挥好党员先锋模范作用, 党员利用听党课、 到社区报到等党组织活动,以及在“学习强国”APP 上学习和答题,掌握垃圾分类的方法,争当践行垃圾分类工作的排头兵,从而引导家庭成员乃至一个家族自觉地进行垃圾分类。发挥垃圾分类移动展馆的科普作用,借助人流量大的场所和“四进”(进校园、进企业、进政府、进社区)提高使用率,通过展示“分类运输+分类处理+分类利用”的全产业链建设,核算垃圾回收利用价值,用数据、标准、流程强化环保理念。同时动员图书馆、博物馆、名人馆、创新馆、科技馆等设置垃圾分类流动展馆,提升居民的熟知度和操作感。同时将垃圾分类以必修课形式加入政府、企业、社区等各种培训活动中, 直接指导大家做好具体分类工作。 社区干部、物业管理、热心居民等可以组成有偿志愿团队, 入户指导每户家庭垃圾分类的细节工作。从个人、家庭到社会,从柔性到刚性,形成垃圾分类的文化理念。

注重公共政策细节,分步推进基层管理创新。具体政策既要大刀阔斧也要细水长流, 贴近基层群众,将智能科技、基层治理创新和“弹性”理念当成我们的抓手。发挥好基层试点作用,利用示范区发现问题并解决问题;早期推进的过程中,要效仿北京、上海、厦门的成功试点案例,因地制宜。创新基层管理模式,放权做好社区自治,开展基层社会动员,设立宣传员、志愿者,以模拟游戏等形式做好垃圾分类的具体工作。 按照财政支持力度和小区资金情况, 部分地区可以引进垃圾分类智能产品,如智能垃圾桶、智能垃圾站等,通过扫描二维码领取垃圾袋、VR 识别技术等减轻垃圾分类难度,提高宣传的可操作性、趣味性。 基层操作中要重视“激励相容”理论,强调奖罚机制,促进民商同步,杜绝前期“破窗效应”[12]。 把垃圾分类纳入商户诚信体系、居民家庭奖励政策,同时宣传试行其他地区的“积分奖励”、“绿色账号”等,摸索合肥模式,促进商户和居民积极进行垃圾分类。 同时,实行“弹性”政策。 由于全国各地垃圾分类标准不完全一致,在涉及公共场所时,如飞机场、火车站、公共汽车始末站、港口等,可依据《城市市容和环境卫生管理条例》,由本单位负责清扫保洁,对于城市过境人员的不分类行为要予以包容, 例如设置非强制执行的垃圾分类装置,由工作人员宣传引导分类,重在培养垃圾分类的习惯。