全球物质资源利用变化趋势分析

王 红,吴 滨

(中国社会科学院 数量经济与技术经济研究所, 北京 100732)

一、引言

物质资源是土地和水资源之外的有形的实物性资源,是经济增长的重要要素投入。发达国家持续的高消费水平和发展中国家快速的工业化和城镇化进程,使得全球范围内的物质资源消耗有了前所未有的增加,对生态环境产生了巨大的影响,人类可持续发展受到物质资源供给和环境容纳能力的双重挑战。为了确保经济活动的资源与生态可持续性,最大程度地减轻资源供给压力和对生态环境的不利影响,人类必须提高物质资源利用效率,这就需要人们深刻了解资源利用规模和效率的变化趋势和主要特点,为实现资源的可持续管理提供有用的信息。

物质流核算分析(material flow accounting and analysis, MFA)正是完成这一任务的一个重要方法。基于物理学“吨概念”的物质流核算分析是一种实物评估经济与资源的方法,可测量自环境系统进入经济系统的物质投入的数量、强度及其变化,即物质化和减物质化趋势,能够反映可耗竭物质资源的损耗情况和环境质量变化的总体情况[1]。物质流核算数据与经济增长指标相结合,可形成体现物质资源利用效率的重要指标,为测量全球、区域或国家物质化或减物质化演变历程提供有效的分析工具。在全球统一的核算框架和数据基础上,分析全球和区域物质资源利用的变化趋势和重要特点,将为我们更全面了解我国资源利用情况提供有益的参考。

二、文献综述

早在20世纪五六十年代,学术界就在产业生态学和产业代谢理论的基础上,利用物质平衡、生态足迹等概念,应用统计学方法进行物质流分析研究。21世纪以来相关研究逐步拓展,在全球、地区和国家层面上加深了人们对全球、地区和国家物质流的认识。

在全球尺度上,对经济活动的物质流核算与分析研究日趋深入。2000年,Matthews等从产出端研究了5国的物质消耗[2]。2007年,Behrensa等分析了经济增长与资源开采间的相对脱钩现象,以及经济增长、三产结构、高效新技术等对资源消耗的影响[3]。2008年,Krausmann等研究了6类国家及工业和农业两种社会代谢的物质资源消耗强度与结构[4]。2010年,Steinberger等研究了国内物质开采、国内物质消耗等重要指标及人口、GDP、土地面积和气候等因素对物质投入的影响[5]。2014年,Schaffartzik等比较了全球6个地区177个国家的物质流特点和趋势[6]。2015年,Pothen等分析了40个国家的物质生产和消费变化[7]。

在区域尺度上,欧盟和OECD组织开展了较多的物质流核算分析。2004年Bringezu等[8]、2005年Voet等[9]、2006年Weisz等[10]、2011年OECD[11]均以国内物质开采、国内物质消耗或资源产出率等物质流核算指标为分析对象,研究比较了欧盟15国或欧盟25国的指标演变及国家间差异。

我国学者自2000年以来也逐渐开始用物质流核算方法分析国家经济范围的物质投入。陈效逑在2000年和2003年分别与他人的研究发现我国的资源利用效率起点低但有了明显的提高[12-13]。2004年,徐明等研究了我国资源生产力的变化趋势[14];李刚研究了我国经济系统的物质需求总量和物质输出总量[15]。2008年,段宁等研究了我国直接物质投入总量与结构、国内物质输出量与污染排放结构、物质流强度的变化趋势[16]。2011年,王亚菲研究了资源消耗与经济增长间的长期双向因果关系[17]。2015年,李楠等测算了资源产出率等4个物质流核算指标[18];王红分析了我国资源利用强度的变化趋势[19],比较了2013年我国31个省市区经济活动的物质投入[20]。2017年,戴铁军等分析了我国1992—2014年的直接物质投入量[21]。2018年,梁涵玮等比较了1970—2008年中国、日本、韩国、美国4国经济增长与资源消费的脱钩现象,对比了经济发展水平、原材料资源国内消费量和资源利用效率的变化趋势和差异特征[22]。

综上所述,自2000年以来,在全球、区域和国家层面上物质流分析研究日益加深,研究的物质流指标有所拓展,对物质消耗产出影响因素的分析也逐渐深入,动态分析与静态比较相结合,研究方法也日趋多样。我国的物质流研究有了长足的进步,对我国经济活动物质流的演变趋势、地区差异、影响因素及与经济社会的关系,进行了较为深刻的分析。不过,由于物质流核算框架和数据可得性的限制,目前还鲜有学者利用全球统一的核算框架与数据,从全球和区域的尺度上就重点MFA指标进行分析和比较,并以此作为一个视角探讨我国物质资源利用效率的变化趋势及其对世界的影响。

为此,本文以联合国环境署国际资源委员会全球物质流数据库(UN Environment International Resource Panel Global Material Flows Database)1970—2015年物质流核算数据为基础,利用统计学和计量经济学方法,分析比较全球及区域物质资源开采消耗的总量和强度指标,并从全球视角探讨我国资源利用的变化趋势及其对全球的影响。

三、核算框架与数据来源

欧盟和Wuppertal研究所(Wuppertal Institute)于2001年出版了《欧盟地区经济范围物质流核算及相关指标方法指南》,该指南成了国际上通用的物质流核算基本框架,为各国建立经济活动的物质流核算账户提供了实际操作导引[23]。

2007年,联合国环境署(UNEP)成立了国际资源委员会(International Resource Panel),在2001年欧盟物质流核算框架的基础上,对1970年以来的全球物质资源开采、消耗和贸易开展了权威可靠的核算,建立了联合国环境署国际资源委员会全球物质流数据库(UN Environment International Resource Panel Global Material Flows Database)(以下简称IRP数据库),含全球5个地区150多个国家及全球的物质资源利用数据,并与人口和GDP指标相结合,形成了资源利用强度数据。各国不同年份的GDP数据均转换为美元2005年不变价,便于横向和纵向比较[24]。

本文数据即来自联合国环境署IRP数据库。选取了国内物质开采(Direct Extraction,DE)、国内物质消耗(Domestic Material Consumption,DMC)和单位GDP的国内物质消耗(DMC /GDP)等指标作为分析对象。直接开采的原材料(DE)加进口资源或产品所对应的物质资源、减去出口资源或产品所对应的物质资源即为国内物质消耗(DMC)。在全球尺度上,物质资源进口量等于出口量,资源开采就相当于资源消耗。

四、全球物质资源开采与利用

(一)整体趋势

可持续资源管理追求的目标,一是绝对减物质化,二是相对减物质化。绝对减物质化也称为强减物质化,指一个经济体的物质投入总量随时间而减少;而相对减物质化即弱减物质化,指单位GDP物质消耗强度随时间而减少,这只有在资源消耗增速低于经济增长速度时才能实现。通过减少流入经济系统的物质来降低压力,体现了减物质化的生态可持续理念[25]。分析全球和区域物质资源开采或消耗总量,能够帮助人们了解人类经济活动的绝对减物质化情况。

自工业革命以来,人类对自然资源的开采利用能力增加;至20世纪初,全球物质资源开采总量已达到70亿吨左右[9]。在20世纪前半叶,两次世界大战和30年代的经济危机在全球范围内产生了负面影响,物质资源开采总量增加较缓,年均增长仅1.2%。第二次世界大战(以下简称二战)以来至1960年代,经济迅速增长,全球物质资源开采年均增长率达到了3.3%[6]。

1970年以来世界经济持续繁荣、人口持续增加,大量生产、大量消费的生产生活方式逐渐形成,物质资源开采在规模上也有了持续增加,1970—2015年从271亿吨增加到了875亿吨,增加了2.422倍。

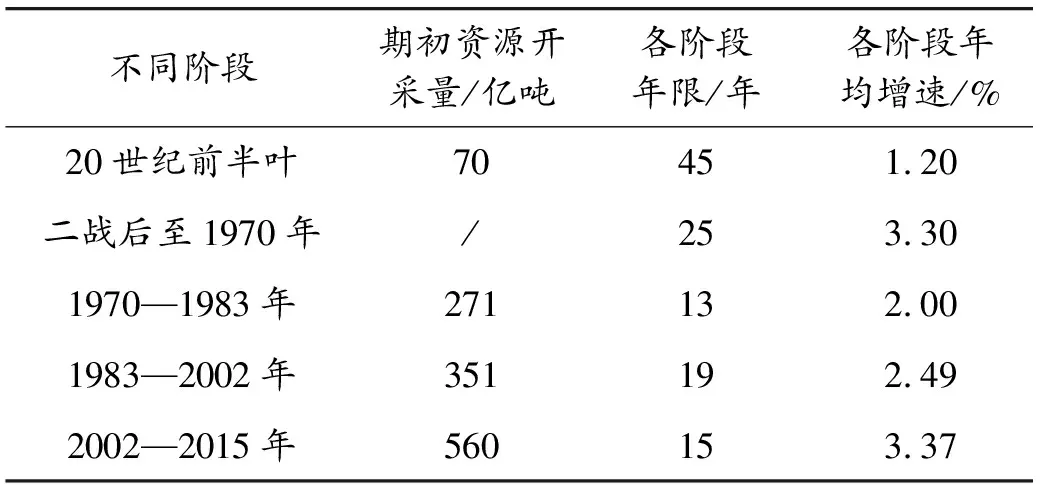

表1 1970—2015年全球资源开采的阶段性变化趋势

全球物质资源开采总体上呈现增速逐渐加快的指数型增长趋势(见表1)。根据年增速的变化特点,观察期可分为1970—1983年、1983—2002年、2002—2015年3个阶段。1970—1983年,期初有1970年代的能源危机、期末有1980—1982年的经济危机,经济增长变缓、全球资源开采增速下降,年增速为2.00%。1983—2002年,西方各国摆脱了滞胀,发展中国家尤其是中国和印度经济增长迅速,全球资源开采增速加大,年增速为2.49%。2002—2017年,经济全球化向纵深发展,全球资源开采增加迅速,年增速为3.37%。

在不同阶段,经济下滑对全球物质资源开采产生了强大但短暂的冲击。在1975年、1982年、1991年和2009年GDP增速大幅下降的4年,全球物质资源开采同比增速也同样出现了显著下降;2009年资源开采甚至比上年减少。除此之外,全球物质资源开采基本保持稳定增长趋势,变化趋势与GDP基本一致。

运用Eviews对全球物质资源开采(DE)和全球GDP(GDP,2005年不变价)两个变量进行协整分析,两个变量经检验均为一阶单整的时间序列,利用Eviews做Johansen检验,发现两个变量间存在协整关系,说明两个变量之间存在长期稳定的协整关系。

(二)区域分析

利用IRP数据,对非洲、亚太地区、欧洲、北美洲、拉美和加勒比海地区进行全球物质资源开采和消耗的地区分析。

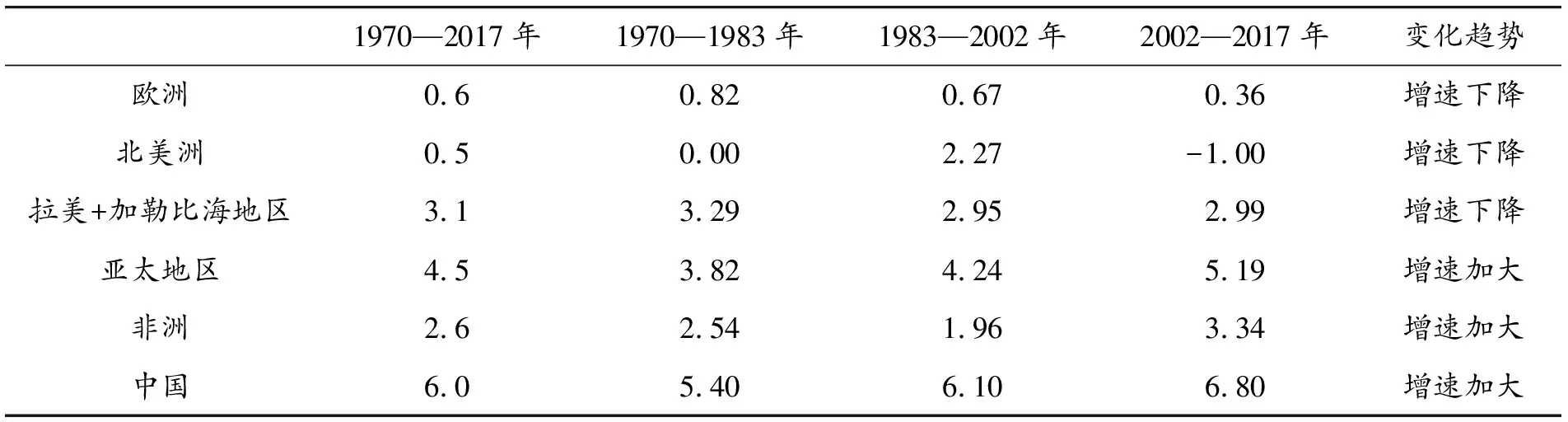

第一,欧美地区资源消耗的增速低且进一步放缓,亚太地区增速高且进一步加快。1970—2017年,欧洲和北美洲国内物质消耗(DMC)的年均增速分别仅为0.6%和0.5%,资源消耗总量比1970年分别只增加了33.6%和27.2%;而拉美和加勒比海、亚太和非洲地区的年均增速在2.6%~4.5%,体现了发达地区和发展中地区的巨大差异。同时,各地区分阶段的增速变化也存在明显的差异,欧洲和北美洲的分阶段年增速在已经很低的情况下仍然继续下降,亚太地区和非洲地区则持续或波动增长(见表2)。

表2 1970—2017年不同地区分阶段资源消耗和开采变化 %

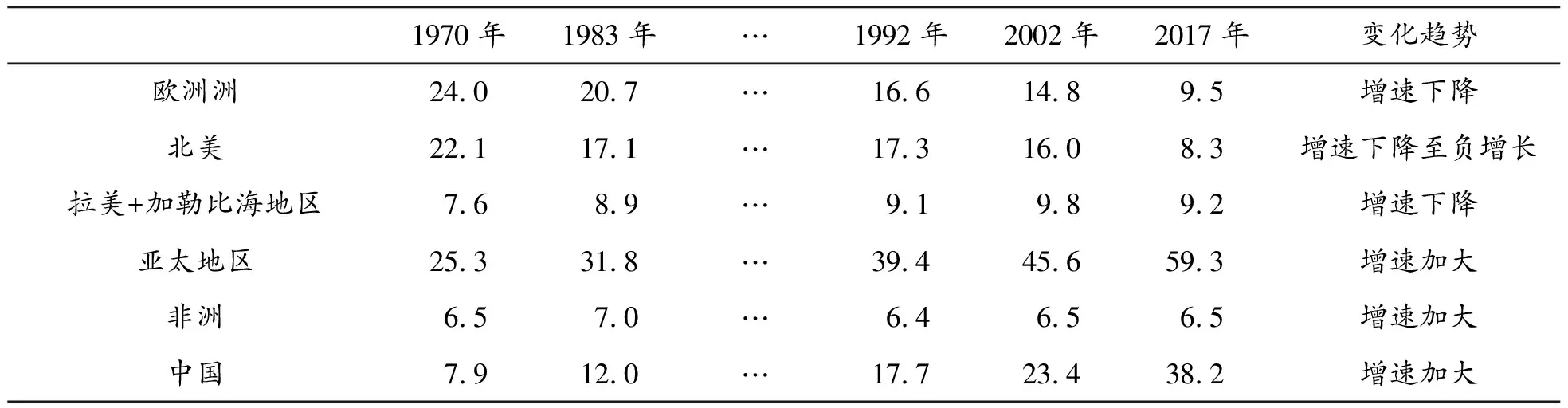

第二,由于资源开采消耗增速方面的差异,亚太地区和欧美的资源消耗出现此减彼涨的现象:发达地区资源开采消耗的比重下降,发展中地区的比重增加。1970—2017年,欧洲和北美洲物质资源消耗占全球的比例分别从24.0%和22.1%下降到了9.5%和8.3%,亚太地区则由25.3%增加到了59.3%(见表3)。

表3 1970—2017年不同地区分阶段资源消耗占全球比重 %

第三,欧洲和北美洲物质资源消耗总量早在21世纪初达到峰值后就持续下降,其中欧洲DMC在2007年达到了94.2亿吨的峰值,北美洲DMC在2005年达到了97.5亿吨的峰值,近年虽有波动增加但仍低于之前的峰值。这两个地区已经实现了资源开采和消耗的绝对下降,即绝对减物质化。

第四,亚太地区的物质资源开采消耗总量一直为全球最高,而且比其他地区高出的数量持续加大。1970年,亚太地区DMC分别是欧洲和北美洲的1.05倍和1.14倍;但是到了2017年,亚太地区DMC已分别是欧洲和北美洲的6.26倍和7.14倍,亚太地区已经成为资源消耗规模最大的区域。

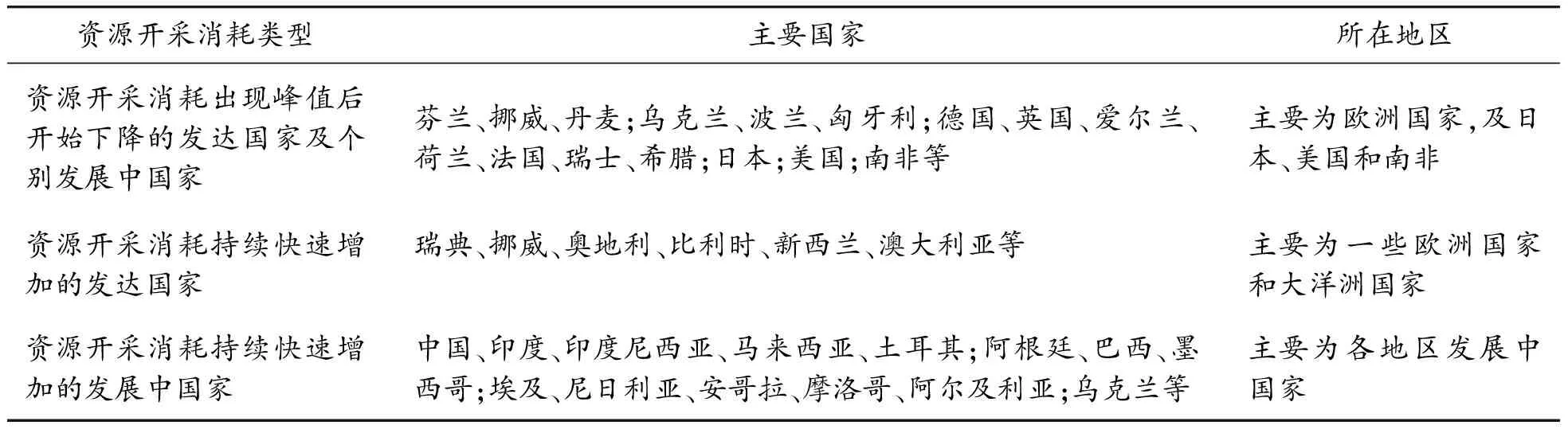

(三)国别分析

根据资源开采消耗的多年变化趋势,全球各个国家可分为3种类型(见表4)。第一类国家经济发达,在资源开采消耗出现峰值后开始下降,说明这些国家已经进入了经济活动绝对减物质化的阶段,主要包括欧洲一些经济发达的国家,以及日本、美国和中等收入发展中国家南非。这些国家中,德国、英国和日本出现峰值的时间最早,分别为1973年、1989年和1997年,其他国家出现峰值的时间都基本上在2004—2008年。第二类国家虽然经济发达,但资源开采消耗仍在持续快速增加,主要是欧洲和大洋洲的一些自然资源丰富、资源开采和出口规模较大的国家,比如瑞典、挪威、新西兰和澳大利亚等。第三类国家则为各地区的发展中国家,包括亚洲的中国和印度等,资源开采消耗呈现线性或指数型增加,增速较大。

表4 一些主要国家资源开采消耗变化趋势的类型

区域和国别分析表明,发达国家和发展中国家在资源开采消耗方面存在明显差异。很多经济发达的国家,由于基础设施建设等需要大量物质资源的经济建设逐渐减少[6],且第三产业等低资源消耗强度的产业比重增加,物质开采消耗总量明显下降。比如,欧洲和北美洲物质资源开采和消耗总量分别在2007年和2006年达到了峰值,分别为94.2亿吨和97.5亿吨,已经实现了资源开采和消耗的绝对下降,实现了经济活动的绝对减物质化。与此同时,很多发展中国家则由于经济迅速增长,工业化和城镇化进程加快,物质资源利用规模和比重迅速加大。

中国是上述第三种国家类型中的一个主要国家。在工业化和城镇化迅速发展的背景下,中国资源开采消耗增速加大,占世界资源开采消耗的比重日益加大。1970年,中国DMC仅为21.3亿吨,占全球资源开采的比重仅为7.9%,至2017年以高达6.02%的年均增速增加到了351.9亿吨,增加了15.5倍,占全球资源开采的比重也增加到了38.2%。目前,中国已是全球资源开采消耗体量大、增量大、份额最大的国家。

对欧洲、美国和中国的资源开采量占全球开采总量的份额进行比较,1970—2017年,欧洲和美国的份额持续下降,而中国的份额持续增加。至1992年,3个地区(或国家)DMC的份额通过此消彼长已经基本接近,都为17%左右是资源开采所占份额变化的转折点,自此以后,中国超过欧洲和美国,成为了全球开采资源总量占比最高的一个国家,且规模和比重仍持续增加。这一方面说明中国的物质财富有了大幅度的增长,中国人民的生活得到了持续的改善,另一方面说明中国在全球资源可持续管理方面的重要性日益显著。

五、全球物质资源利用效率

物质流核算分析方法所提出的单位GDP物质资源消耗强度指标(DMC/GDP),体现了经济活动的资源消耗强度;其倒数物质资源单位投入所产出的经济量,被称为资源产出率指标。这两个指标是被广为接受的物质资源利用效率指标;由于物质投入与产出的密切相关性[9],该指标在一定程度上也反映了物质消耗产生的环境压力,目前已被越来越多的国家引入到政策制定领域中。2016年1月1日正式启动的联合国《2030年可持续发展议程》制定了17个可持续发展目标,其中就提出逐步改善全球资源产出率,努力使经济增长和环境退化脱钩(第8.4条);争取到2030年实现自然资源的可持续管理和高效利用(第12.2条)[26]。中国也将该指标作为反映生态文明建设的重要指标,已在国家、县市和工业园区层面上开展了资源产出率统计的研究和统计试点工作。

(一)整体趋势

分析全球和区域范围内单位GDP的物质资源开采或消耗强度指标,可帮助人们了解人类经济活动的相对减物质化情况。该指标的计算方式为单位GDP的直接物质消耗(DMC)。GDP为剔除通货膨胀影响的连锁法计算价格,用于时间序列的比较。

根据IRP数据,1970年为全球物质资源开采强度的最高点,为1.73吨/1 000美元,至2017年物质资源开采强度下降了16.2%,为1.45吨/1 000美元,年均下降0.38%左右。总体上来看,全球物质资源开采与经济活动出现了幅度较小的相对脱钩,实现了全球范围内的相对减物质化,说明总体上全球资源利用效率有了持续的进步。

不过,全球物质资源开采强度分阶段的变化趋势值得人们警觉。分阶段来看,全球物质资源开采强度呈现了逐渐下降、基本稳定、轻微增加和基本稳定的U型变化趋势。1970—1991年全球物质资源开采强度从1.73吨/1 000美元下降到了1.37吨/1 000美元,基本保持持续下降的趋势;1992—2002年开采强度基本稳定有微幅下降,在2002年达到观察期最低值1.32吨/1 000美元;2002年起又逐渐增加,在2011年达到第二个峰值即1.50吨/1 000美元,至2017年轻微波动下降至1.45吨/1 000美元。总体上看,自1992年以来资源利用强度没有明显下降,2002—2011年甚至持续增加。也就是说,在全球范围内,自1992年以来资源利用效率没有显著的增加,甚至从2002年以来还出现了下降。

(二)区域和国别分析

针对全球资源开采强度并不乐观的分阶段变化趋势,需要进行更深入的区域和国别分析。根据IRP数据,不同地区物质资源消耗强度的绝对水平显著不同,从低到高依次为欧洲≤北美洲<拉美和加勒比海地区<亚太地区<非洲,工业化水平高的地区显著低于发展中或落后地区。其中,欧洲和北美洲单位GDP的物质资源消耗强度最低,均明显低于世界平均水平。1970年欧洲为1.00吨/1 000美元,2015年已经下降到了0.49吨/1 000美元;1970年北美洲为1.27吨/1 000美元,到2015年已下降到了0.48吨/1 000美元,与欧洲水平几乎相同。

不同地区的物质资源消耗强度随时间的变化也显著不同。1970—2015年,北美洲、欧洲、非洲、拉美和加勒比海地区的资源消耗强度下降幅度依次为-62%、-51%、-32%和-8%;只有亚太地区总体上是增加的,增幅为10%。由于其他地区的资源消耗强度都是下降的,因此从地区尺度来看,亚太地区资源消耗强度的变化是引起全球变化趋势的主要原因。

结合上述全球资源开采和消耗总量、强度指标的两种分析来看,欧洲和北美洲皆实现了经济活动的相对减物质化和绝对减物质化。欧洲和北美洲单位GDP的物质资源消耗强度持续下降,稳定保持相对减物质化的趋势;物质资源消耗总量均在达到峰值后进入下降通道,在相近的时间节点实现了绝对减物质化。

与此相反,亚太地区是全球唯一一个资源消耗总量和强度同时增加的地区。1970年,亚太地区DMC为68.6亿吨,至2017年已经增加至545.6亿吨,增加了6.96倍,年均增速4.5%;而单位GDP的物质资源消耗强度从1970年的2.71吨/1 000美元增加到了2017年的2.98吨/1 000美元,增加了10%。分阶段来看,亚太地区资源消耗总量和强度的增速呈现逐步加大的趋势。1970—1983年、1983—2002年和2002—2017年3个阶段中,亚太地区资源消耗总量的年均增速分别为3.82%、4.24%和5.19%,而资源消耗强度的增速则分别为-0.6%、0.3%和2.0%。值得注意的是,亚太地区资源消耗强度从1990年最低值2.42吨/1 000美元持续增加到2011年的峰值3.16吨/1 000美元,之后开始小幅下降,在2017年达到了2.98吨/1 000美元。这与全球资源开采强度在1992—2011年小幅增加到第二个峰值、之后波动下降的变化趋势非常相似。

从国家来说,发达国家和发展中国家的资源消耗强度存在显著差异。以经济发达的德国和日本为例,1970年,德国和日本单位GDP的物质资源消耗强度分别为1.06/1 000美元和0.71吨/1 000美元,经持续下降至2015年分别达到了0.37吨/1 000美元和0.24吨/1 000美元,与1970年相比分别减小了70%和71%,远远低于欧洲和北美洲的平均值。这与德国和日本长期以来坚持的资源可持续发展理念密不可分。

中国作为一个发展中国家,在快速工业化和城镇化的进程中,物质资源消耗规模大幅度增加,但是资源利用效率也得到了持续的提升,单位GDP资源开采和消耗强度在1970—2017年持续下降,分别从17.70吨/1 000美元和17.60吨/1 000美元下降到5.40吨/1 000美元和5.10吨/1 000美元,分别下降了70%和68%,降幅高于其他所有地区,资源利用效率取得了长足的进步。资源利用强度下降的总体趋势与我国近年来学者的相关研究结论基本一致。当然,我国的物质资源消耗强度仍远远高于其他地区和全球平均水平,说明我国的资源利用效率离全球平均水平和先进水平之间的距离还很远。

(三)资源利用效率的区域贡献

分析IRP数据后发现,全球资源利用效率自2003年起至2011年有所下降,原因主要体现在两个方面。第一,一些资源效率落后的国家产生了累加的“拖后腿”效应。一些经济比较落后的国家资源开采和消耗强度有所增加,虽然这些国家的资源消耗总量不大,但是经累加后对全球和亚太地区资源消耗强度产生的影响却很明显。经统计IRP数据,进入21世纪以来资源消耗强度增加的国家总共有48个,资源消耗累计占全球资源开采总量的13%左右。其中,亚太地区的国家有18个,累计约占全球资源开采总量的6%,占亚太地区资源消耗的11%,其余国家主要为非洲和拉美一些经济比较落后的国家[24]。48个国家中,2015年DMC强度比2002年的增幅在2%~590%;18个亚太地区国家中,2015年DMC强度比2002年的增幅为2%~300%。这些落后或新兴国家资源消耗强度的增加,毫无疑问增加了亚太地区和全球的资源消耗强度。

第二,亚太地区一些国家如中国和印度等,资源消耗规模大、强度高,但在观察期内资源消耗强度均处于持续下降的过程。这类国家对全球资源利用强度的影响,不能简单地根据下降幅度做出判断,而需要利用“加权”的强度贡献率指标来分析。“贡献率”是中国经济社会发展评价中使用的一个重要的增量分析指标,是总体中某部分增量与该总体增量之比[27],贡献率的计算需要区分部分和总体。由于强度指标不能简单地进行加总,因此进行了如下的推算:

假设Mn表示某一国家或地区的资源消耗(DMC),In表示某一国家或地区的资源消耗强度(DMC/GDP),GDPn为某一国家或地区的GDP(下标w表示全球的资源消耗强度和GDP)。则有:∑(In×GDPn)=Iw×GDPw;其中In=Mn/GDPn。等式两边各除以全球GDP即GDPw,则得到:∑(In×GDPn/GDPw)=Iw,其中,GDPn/GDPw是某一国家或地区的GDP占全球GDP的比重。而In×GDPn/GDPw则可定义为某一国家或地区经GDP权重修正的资源消耗强度指标,该强度指标与全球资源消耗强度间就形成了部分与总体的关系,可以用来计算贡献率。贡献率的绝对值越大,说明分变量变化对总变量变化的影响越大。

某一国家或地区经GDP权重修正的资源消耗强度指标对全球资源消耗强度指标在i年的贡献率(Cn(i))计算公式为:

Cn(i)={(In(i)×GDPn(i)/GDPw(i))-(In(i-1)×GDPn(i-1)/GDPw(i-1)}/ (Iw(i)-Iw(i-1))

(1)

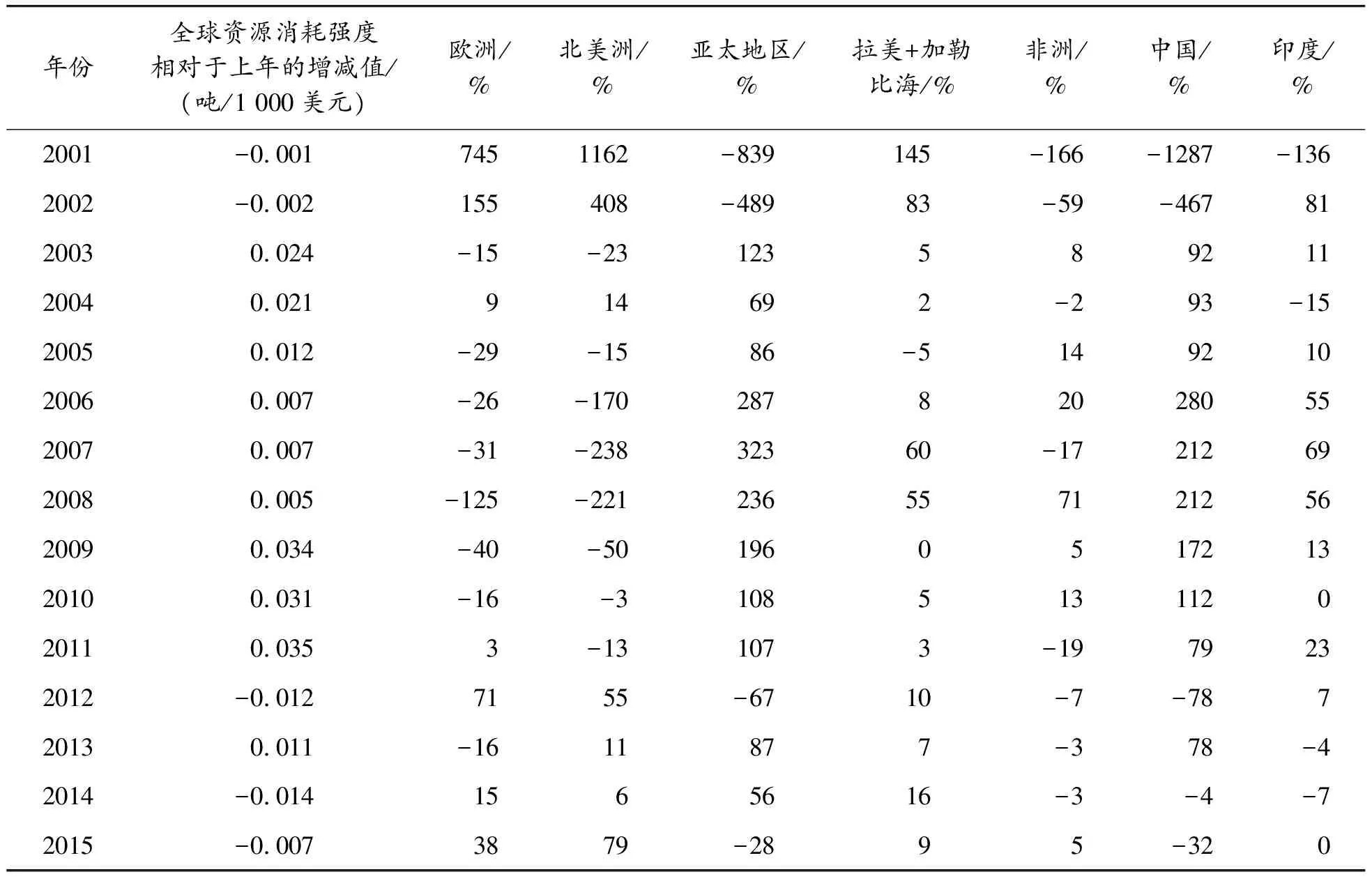

根据式(1),计算了2001—2015年非洲、亚太地区、欧洲、拉美+加勒比海、北美洲、中国和印度经GDP权重修正的资源消耗强度指标对全球资源消耗强度变化的贡献率(见表5)。

表5 国家和地区经GDP权重修正的资源消耗强度指标对全球资源消耗强度变化的贡献率

由表5可知,2001—2015年,欧洲和北美洲对全球资源消耗强度变化的贡献率基本上是反向的,也就是对全球资源消耗强度有减小的作用,且北美洲的影响力高于欧洲。亚太地区(包括中国和印度)、非洲、拉美+加勒比海总体上均为不同程度的正向贡献率,也就是对全球资源消耗强度有增加的作用。

在这里尤其值得注意的是,中国对全球资源消耗强度变化的贡献率从2006年起一直呈现下降的趋势。这说明多年来中国资源利用强度的大幅度下降,不仅减少了国内国际的资源消耗,降低了环境压力,同时对世界的影响也正在向好的方向发展,对全球资源消耗强度的拉动作用逐年下降。随着我国工业化和城镇化进程的进一步完成和生态文明建设的进一步推动,可以认为,在不远的将来我国对全球资源消耗水平的影响将日趋正向,为全球可持续发展作出应有的贡献。

(四)未来趋势

根据上述对全球和区域物质资源开采消耗总量及强度的分析,可以对全球和中国未来的变化趋势作简单的预测。由于全球物质资源开采自2011年以来有了新的变化动向,距2017年的时间尚短,数据不足以支撑开展自回归等计量经济学分析,因此采用简单的统计学方法进行预测。

全球物质资源开采强度在2011—2017年有了小幅下降,年均下降0.57%。如果从2018年起仍按此降幅下降,2024年可达到1.39吨/1 000美元,比2017年降低3.94%。根据IMF预测的全球GDP增速[28],2024年全球GDP将是2017年的1.278倍。据此计算,2024年全球资源开采量将增加到1 130亿吨,是2017年的1.23倍。

中国物质资源消耗强度在2011—2017年有了较大幅度的下降,年均下降3.44%。如果从2018年起仍按此降幅下降,2024年资源消耗强度可达到4.20吨/1 000美元,比2017年降低21.7%。根据IMF预测的中国GDP增速[28],2024年中国GDP将是2017年的1.512倍。据此计算,2024年中国资源消耗总量将增加到417亿吨,是2017年的1.18倍。

根据对全球和中国资源开采和消耗的估算,2024年中国的资源消耗占全球的比重将达到36.8%,比2017年中国所占全球的比重(即38.2%)下降1.4个百分点。这一变化趋势表明中国将对全球资源可持续性作出更加显著的贡献。

六、结语

本文以联合国环境署IRP数据库为基础,运用统计学和计量经济学分析方法,以物质流核算分析指标为重点,研究了全球物质资源利用的变化趋势,分析了各区域和各国对于全球物质资源利用的影响,以期以更全面的全球视角,掌握我国资源消耗的现状、变化趋势和对全球的影响,为我国资源可持续管理提供有益的信息和建议。

中国是一个经济体量巨大、人口众多的国家,在快速工业化和城镇化的影响下,自1990年起就已成为全球资源开采和消耗总量最高的国家,物质资源消耗强度也远远高于其他各地区和全球平均水平。不过,在这种严峻的现实挑战面前,我国的资源利用效率正在持续改善,对全球资源消耗强度的拉动作用在逐年下降,对全球的影响也正在向积极的方向发展,中国占全球资源开采的比重将有望得以下降。

展望未来,我国的资源利用仍将面临巨大的挑战。与资源消耗强度最低、已实现经济活动绝对减物质化的欧美地区相比,我国还有很大的进步空间。今后我国需要不断优化升级产业结构,加强资源节约型社会建设,推进生产生活领域资源减量和循环利用,提高资源利用效率,推动我国尽早实现资源可持续发展和经济社会可持续发展的目标。